Оценка токсичности кормов по регионам Российской Федерации

Автор: Семенова С.А., Потехина Р.М., Семенов Э.И., Валиев А.Р., Мишина Н.Н., Хусаинов И.Т.

Статья в выпуске: 4 т.224, 2015 года.

Бесплатный доступ

В ходе исследований с использованием простейших было выявлено, что большей токсичностью обладали концентрированные корма (пшеница, ячмень, рожь) - 47%, меньше - сочные (сенаж, силос) - 28% и грубые (сено, солома) - 16%. При проведении кожной пробы на кроликах, токсичность была ниже - 23, 12 и 7% соответственно. Влажность сена и соломы составляла 18-19%; силоса, сенажа -55-60%; примеси песка, земли, стекла и металлических стружек не отмечалась. Содержание ядовитых растений не превышало 1%. Количество сорной примеси (зерновой) в однородном зерне составляло от 8 до 12%. Результаты проведенного скрининга кормов за 2014 год, подтверждают о необходимости систематического и обязательного исследования кормов на токсичность, для предотвращения массовых заболеваний животных и снижения их продуктивности.

Токсичность, микотоксины, плесневелые грибы, стилонихии, кожная проба

Короткий адрес: https://sciup.org/14288695

IDR: 14288695 | УДК: 619-615.9:636.085

Текст научной статьи Оценка токсичности кормов по регионам Российской Федерации

На сегодняшний день более актуальным вопросом является в условиях интенсивного развития животноводства проблема санитарного качества кормов. Первоначально значимую роль играет нарушение технологии заготовки и хранение кормовой массы, результатом чего, обнаруживают низкие показатели эффективности ведения животноводства. В среднем в хозяйствах Российской Федерации теряется от 30 до 50% консервированных кормов собственной заготовки [2]. Для этого, необходимо своевременно производить оценку санитарного качества кормов. Помимо ухудшения биохимических показателей качества корма, следствием неправильной заготовки является появление токсичности за счет активного развития плесневых грибов - продуцентов микотоксинов. Потребление таких кормов приводит к отравлениям животных, снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний [1, 4]. Снижение содержание токсинов в сырье -серьезная проблема, пути решения которой ищут специалисты практически во всем мире. Считается что, проблема формирования микотоксикозов и зараженности кормов микотоксинами для крупного рогатого скота менее актуальна, чем для птицы и свиней. Тем не менее, было установлено, что некоторые микотоксины обладают ярко выраженными антимикробными свойствами, вызывая снижение численности полезных микроорганизмов [5]. В результате чего, намного возрастает ответственность ветеринарно-санитарного надзора, который должен представлять собой стройную систему непрерывного контроля за качеством окружающей среды, выпуском доброкачественных продуктов животноводства в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами.

Материалы и методы. Целью наших исследований является анализ кормов на общую токсичность. Исследования проведены в период с января по декабрь 2014 г. в лаборатории микотоксинов ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», исследовано более 1000 проб грубых, сочных и концентрированных кормов, поступившие из Республики Татарстан, Марий Эл, Башкортостан, Ульяновской, Калининградской, Пензенской и Новосибирской областей.

Поступивший материал исследовался экспресс- методом определения общей токсичности биотестированием кормов на стилонихиях и колподах согласно [6].

Метод основан на извлечении из исследуемых кормов различных фракций токсических веществ параллельно ацетоном и водой с последующим воздействием этих экстрактов на стилонихиях (Stylonychia mytilus). Для проведения испытания отбирали пробы, последовательно размалывали до порошкообразного состояния и делали навески, с каждого образца корма по 5 г. Профильтрованный водный экстракт, дополнительно центрифугировался с частотой вращения 1000 об. мин. в течение 5 минут. Суточную культуру стилонихий (Stylonychia mytilus), микропипеткой помещали в 5 микроаквариумов от 10 до 20 простейших. Пересадку и подсчет инфузорий проводили под микроскопом при увеличении 2x8, при этом травмированные клетки стилонихий не учитывались. По истечению интервала времени от 1 до 3-х часов экспозиции, по количеству живых оставшихся клеток и согласно расчету процентного соотношения по формуле судили о токсичности исследуемых кормов.

Дополнительно проводили исследования на кроликах (кожная проба) и на мышах (острый опыт). Этот метод дает возможность учитывать дермонекротическое действие токсинов, а так же их воздействие на пищеварительную систему теплокровных животных. Результат определяли по совокупности реакций в обоих методах: корм нетоксичный (нетоксичен в обоих тестах), корм токсичный (токсичен хотя бы в одном тесте).

При этом готовили и вводили мышам либо ацетоновый экстракт (если по результатам экспресс-биотеста токсичен был ацетоновый экстракт корма), либо водный экстракт (если по результатам экспресс-биотеста токсичен был водный экстракт). Такой анализ дает возможность учесть действие водорастворимых и растворимых в ацетоне токсинов. Отдельные концентрированные компоненты комбикормов и кормовые добавки (премиксы, БВК, минеральные и витаминные добавки, ЗЦМ) предварительно смешивали в требуемом количестве с образцом размолотого нетоксичного на 100 % зерна пшеницы. В колбу с пришлифованной пробкой вместимостью 500 см3 помещали 50 г измельченного корма, заливали его 150 см3 ацетона и оставляли для экстракции на 24 ч или экстрагировали 3 ч на аппарате для встряхивания жидкостей. После окончания экстракции жидкость фильтровали через бумажный фильтр и помещали в чашку для выпаривания. Оставшийся в колбе корм дополнительно промывали небольшой порцией экстрагента (не менее 20 см3), эту промывную жидкость фильтровали через тот же фильтр в ту же чашку. Экстракт концентрировали в вытяжном шкафу до полного удаления запаха растворителя и получения маслянистого остатка желтоватого или коричневого оттенка. Для ускорения процесса чашку для выпаривания с экстрактом помещали на водяную баню температурой 45 °С - 50 °С. Периодически оседающий на стенках чашки осадок смывали на дно чашки, покачивая ее и обмывая стенки растворителем. Экстракт, оставшийся на стенках чашки, смывают экстрагентом на дно, затем снова концентрируют. В чашку, при необходимости, добавляли растительного масла в таком количестве, чтобы общий объем пробы был не менее 1 см3.

У кролика на участке кожи размером 6 х 6 см в области бедра, лопатки или бока в день постановки испытания тщательно выстригали волосяной покров (до полного оголения). На выстриженный участок кожи кролика стеклянной или пластиковой лопаткой наносят, слегка втирая, половину экстракта, вторую половину экстракта оставляют для повторного нанесения на следующий день в холодильнике. В качестве контроля использовали один оголенный участок кожи размером 6 х 6 см, на который не наносят экстракт. С целью предупреждения слизывания экстракта, нанесенного на кожу, на шею кролика надевали воротник, который снимали не ранее чем через 3 сут после первого нанесения экстракта. Наблюдение за реакцией начинали на следующий день после повторного нанесения экстракта и продолжали в течение 3 сут.

Токсичность исследуемых кормов определяли по наличию воспалительного процесса на участке с нанесенным экстрактом. Корм нетоксичный — отсутствие воспалительной реакции. Допускается наличие гиперемии, сохраняющейся не более 2 сут после повторного нанесения экстракта и не сопровождающейся шелушением кожи. Корм токсичный - гиперемия, сохраняющаяся 3 сутки и более после повторного нанесения экстракта на кожу, шелушение, болезненность, уплотнение или отечность кожи, возможны точечные капиллярные кровоизлияния. В крайней степени токсичности по всей поверхности участка появляются язвы, затем образуется сплошной струп.

Органолептические показатели оценивали согласно ГОСТ 23637-90 и 23638-90 (Сенаж. Силос из зеленых растений.), а также методик, писанных в методических указаниях по санитарной и микологической оценке кормов (Москва, 1985). Результаты определяли по совокупности полученных данных этих методов.

Результаты исследований.

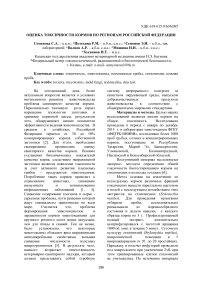

Результаты определения общей токсичности приведены в таблице 1.

В ходе исследований с использованием простейших было выявлено, что большей токсичностью обладали концентрированные корма– 47%, меньше – сочные (сенаж, силос) – 28%, грубые (сено, солома) – 16%, зерновые – 13% (пшеница, ячмень, рожь).

Таблица 1 – Общая токсичность кормов

|

Группа кормовых средств |

Токсичные корма, % (тест на инфузориях) |

Токсичные корма, % (кожная проба) |

Токсичные корма, % (тест на мышах) |

|

Грубые корма (сено, солома). |

16 |

7 |

2 |

|

Сочные корма (сенаж, силос и жом. |

28 |

12 |

9 |

|

Зерно и зернофураж (пшеница, овёс, кукуруза, ячмень, рожь). |

13 |

4 |

6 |

|

Комбикорма, кормосмеси и др. |

47 |

23 |

18 |

При проведении кожной пробы на кроликах, токсичность была ниже - 23, 12, 7 и 2% соответственно. Биотестирование на белых мышах показало практически аналогичный результат. Следовательно, простейшие обладают более выраженной чувствительностью в отношении токсичных кормов. Результаты анализов кроликов и белых мышей связаны с более низким проявлением дерматонекротического действия экстрактов кормов.

По органолептическим показателям (структура, запах, консистенция) не соответствовало требованиям 67% сочных (сенаж, силос), 13% грубых (сено, солома) и 8% концентрированных кормов (пшеница, ячмень, рожь). Отмечалось наличие плесени и токсических грибов в зерновых, мучнистых и грубых кормах.

Более частое поражение кормов отмечалось в Ульяновской области, а также в Бугульминском, Тукаевском, Актанышском, Кукморском, Чистопольском, Арском, Апастовском, Тюлячинском районах РТ.

Влажность сена и соломы составляла 18-19%; силоса, сенажа -55-60%; примеси песка, земли, стекла и металлических стружек не отмечалась. Содержание ядовитых растений не превышало 1%. Количество сорной примеси (зерновой) в однородном зерне составляло от 8 до 12%.

Заключение. В ходе исследований с использованием простейших было выявлено, что большей токсичностью обладали концентрированные корма

(пшеница, ячмень, рожь) – 47%, меньше – сочные (сенаж, силос) – 28% и грубые (сено, солома) – 16%. Результаты проведенного скрининга кормов за 2014 год, подтверждают о необходимости систематического и обязательного исследования кормов на токсичность, для предотвращения массовых заболеваний животных и снижения их продуктивности.

В ходе исследований с использованием простейших было выявлено, что большей токсичностью обладали концентрированные корма (пшеница, ячмень, рожь) – 47%, меньше – сочные (сенаж, силос) – 28% и грубые (сено, солома) – 16%. При проведении кожной пробы на кроликах, токсичность была ниже - 23, 12 и 7% соответственно. Влажность сена и соломы составляла 18-19%; силоса, сенажа -55-60%; примеси песка, земли, стекла и металлических стружек не отмечалась. Содержание ядовитых растений не превышало 1%. Количество сорной примеси (зерновой) в однородном зерне составляло от 8 до 12%. Результаты проведенного скрининга кормов за 2014 год, подтверждают о необходимости систематического и обязательного исследования кормов на токсичность, для предотвращения массовых заболеваний животных и снижения их продуктивности.

Список литературы Оценка токсичности кормов по регионам Российской Федерации

- Потехина Р.М. Клинико-эпизоотологическое обоснование диэтиламмониевой соли N-метиламино-1-фенилметансульфоновой кислоты при желудочно-кишечных болезней телят./Ученые записки.-2006.-С.100-103.

- Иванов А.В. Микотоксикозы животных (этиология, диагностика, лечение, профилактика).//Колос. -2008. -С.3-118.

- Лаптев Г.Ю. Влияние биологических и химических консервантов на накопление плесневелых грибов и микотоксинов в силосе//Зоотехния.-2014-№11. С.10-13.

- Валиев А.Р. Иммуносупрессия в патогенезе Т-2 микотоксикоза и её фармакокоррекция/А.Р. Валиев, Э.И. Семёнов, Ф.Г. Ахметов/Ветеринарный врач. -2011.-.-№2.С.4-6.

- Диаз Д. Микотоксины и микотоксикозы/Д.Диаз. -Москва: Печатный город,2006-382с.

- ГОСТ Р 52337-2005. Кома, комбикорма, комбикормовое сырье.//Москва Стандартинформ, 2005.