Оценка токсичности почв окрестностей г. Красноярска методами биотестирования

Автор: Шадрин И.А., Васильева Т.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Почвы с. Зыково по реакциям выживаемости Paramecium caudatum и по ингибированию роста корней и проростков семян пшеницы Triticum aestivum оценены в основном как токсичные и малотоксичные.

Инфузории, токсичность, биотестирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14084149

IDR: 14084149 | УДК: 574.64+574.21

Текст научной статьи Оценка токсичности почв окрестностей г. Красноярска методами биотестирования

Введение. Почвенный покров Земли представляет собой важнейший компонент биосферы. Именно почвенная оболочка определяет многие процессы, происходящие в биосфере. Почвенный покров выполняет функции биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализатора различных загрязнений. Если это звено биосферы будет разрушено, то сложившееся функционирование биосферы необратимо нарушится. Именно поэтому чрезвычайно важно изучение экологического значения почвенного покрова, его современного состояния и изменения под влиянием антропогенной деятельности.

Приоритетными методами экологического контроля наземных и водных экосистем в настоящее время являются биологические методы, и в частности методы биотестирования [1].

Биотестирование в качестве тест-объектов использует организмы, способные дать интегральную оценку экологической ситуации в экосистеме, т.е. токсичности [2, 3].

Цель работы. Оценка токсичности почв по выживаемости инфузорий Paramecium caudatum и ингибированию роста проростков зерен пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12) .

Задачи: оценить токсичность почв с. Зыково в окрестностях г. Красноярска по выживаемости Paramecium caudatum и ингибированию роста проростков семян пшеницы Triticum aestivum; п роанализировать пространственно-временную динамику реакций тест-объектов на токсическое воздействие; провести сравнительный анализ результатов токсичности почв по выживаемости Paramecium caudatum и по динамике роста проростков семян пшеницы Triticum aestivum.

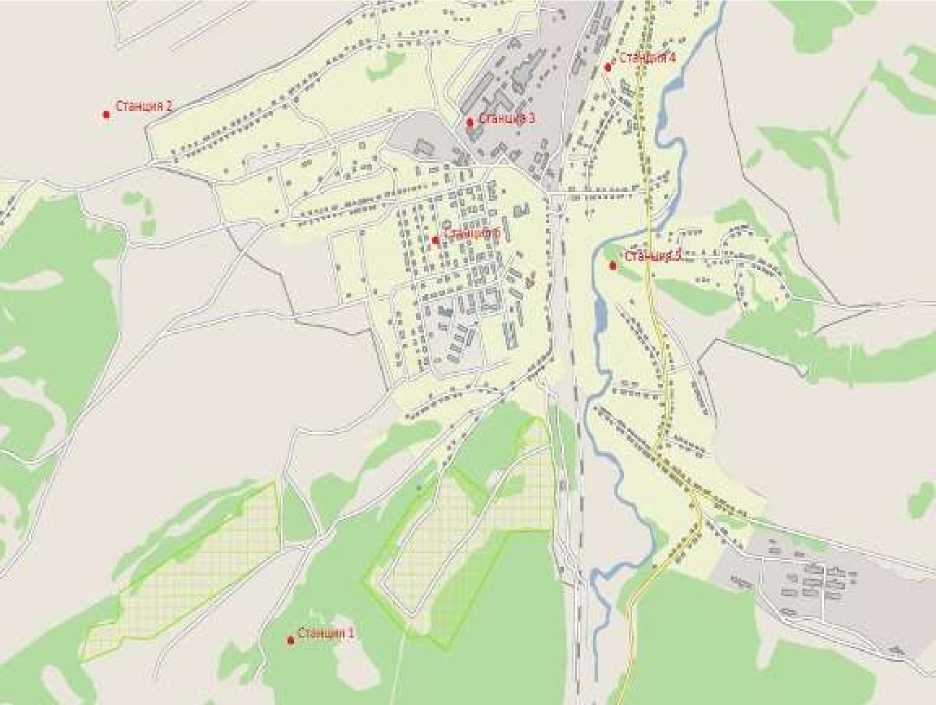

Методы исследования. Пробы почвы отбирались в июне-августе 2012 г. из поверхностного горизонта с глубины 0–30 см со следующих станций на территории с. Зыково (в окрестностях г. Красноярска) (рис. 1): станция 1 – юго-западная часть с. Зыково, непосредственно возле лесного массива, состоящего из хвойных деревьев; станция 2 – северо-западная часть с. Зыково на терри- тории сельскохозяйственного поля; станция 3 – территория действующего кирпичного завода и котельной – расположена в центральной части с. Зыково; станция 4 – восточная часть с. Зыково возле остановочного пункта «Станция Зыково»; станция 5 – юго-восточная часть с. Зыково рядом с антенной сотового оператора; станция 6 – центральная часть с. Зыково в жилом районе с частными домами.

Рис. 1. Карта-схема с. Зыково: 1–6 – станции отбора проб (июнь–август 2012 г.)

Приготовление почвенной вытяжки. Пробы отбирались в трехкратной повторности, из них путем перемешивания готовилась интегральная проба.

Навеску почвы 10 г в трехкратной повторности помещают в три колбы с 90 мл воды и встряхивают в течение 10 минут на встряхивателе (wstrzasarka uniwersalna typ wu-4). Затем колбы закрывают пробками и оставляют при комнатной температуре на 1 сутки. Через 24 часа надосадочную жидкость сливают через воронку с фильтром в стеклянный сосуд и закладывается опыт. Контрольный образец закладывался одновременно с основным.

Тест-объект Paramecium caudatum. Использовался метод индивидуальных линий парамеций. Показателем токсичности служила выживаемость, фиксируемая по числу выживших линий парамеций [4, 5].

Достоверность различий между контрольными и опытными вариантами оценивалась по критерию Стьюдента и по индексу токсичности (Т i ): Т i = ((Т ik – Т i o ) / Т ik ) ∙ 100%, где Т i = 0–0,25, токсичность допустимая; Т i = 0,26–0,70, токсичность умеренная; Т i > 0,71, токсичность высокая. Достоверное различие контрольных и опытных показателей по критерию Стьюдента информирует о стрессовом воздействии, т.е. токсичности.

Тест-объект Triticum aestivum. Опыт с семенами пшеницы Triticum aestivum (рулонный метод). Контрольный образец (отстоянная водопроводная вода) закладывался одновременно с основным. Повторность трехкратная, по 50 зерен в каждой повторности. Экспозиция – 7 суток.

Фитотоксическую активность в процентах ингибирования вычислялась по формуле

Аф = 100 – (Дх/Дк) ∙ 100, где Аф – фитотоксическая активность ингибирования, %;

Д х – средняя длина корней на опытном варианте, мм;

Д к – средняя длина корней на контроле, мм.

Критерием токсичного действия считается ингибирование роста проростков семян на 50 %. Достоверное различие контрольных и опытных показателей определяют по критерию Стьюдента.

Результаты исследования

Оценка токсичности почв по выживаемости Paramecium caudatum

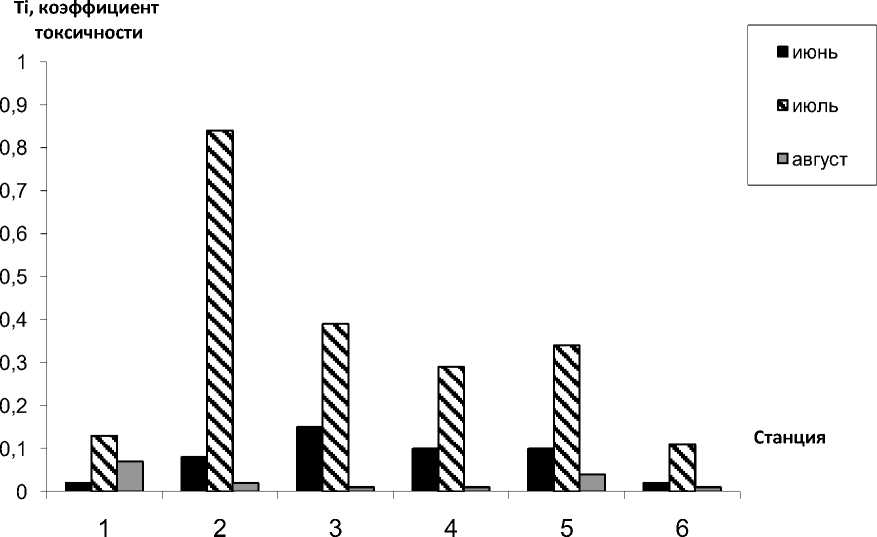

В пробах со всех станций, отобранных в июне 2012 г., по истечении первых 5 и 60 минут эксперимента не было отмечено значительного снижения выживаемости Paramecium caudatum (по критерию Стьюдента) по сравнению с контролем (p>0,05), например, ст. 1: Х к ±m к =6,90 ± 0,60, Х 5 ±m 5 =6,80 ± 0,38; X k ±m k =5,20 ± 0,80, Х 60 ±m 60 =5,10 ± 0,50, уровень токсичности варьировал в пределах допустимой степени токсичности, что позволяет сделать вывод о нетоксичности проанализированных проб (Т i = 0,01–0,22) (рис. 2).

Рис. 2. Токсичность почвенного покрова по реакции выживаемости инфузории Paramecium caudatum (с. Зыково, июнь–август 2012 г.)

В пробах со ст. 1 и ст. 6, отобранных в июле 2012 г., по истечении первых пяти минут эксперимента не было отмечено снижения выживаемости Paramecium caudatum (по критерию Стьюдента) по сравнению с контролем (р>0,05), например ст. 1: Х к ±m к =4,70 ± 0,40; Х 5 ±m 5 =4,20 ± 0,30 (Т i =0,11). Токсический эффект не проявлялся по истечении 60 мин эксперимента (Т i =0,13): X k ±m k =3,80 ± 0,40; X 60 ±m 60 =3,30 ± 0,40, что позволяет сделать вывод о нетоксичности пробы (p>0,05) (см. рис. 2).

В пробах со ст. 2–5, отобранных в июле 2012 г., по истечении первых пяти минут эксперимента не было отмечено достоверного снижения выживаемости Paramecium caudatum (по критерию Стьюдента) по сравнению с контролем (р>0,05), например, ст. 2: Х к ±m к =4,70 ± 0,40; Х 5 ±m 5 =3,70 ± 0,20 (Т i =0,21). Достоверный токсический эффект проявлялся только по истечении 60 мин эксперимента (p<0,05), например, ст. 2: X k ±m k =3,80 ± 0,40; X 60 ±m 60 =0,60 ± 0,40, что свидетельствует о высокой степени токсичности (Т i =0,84) (см. рис. 2).

В пробах со ст.1–6, отобранных в августе 2012 г., по истечении первых пяти минут эксперимента не было отмечено снижения выживаемости Paramecium caudatum (по критерию Стьюдента) по сравнению с контролем (р>0,05), например, ст. 1: Х к ±m к =9,90 ± 0,31; Х 5 ±m 5 =40,40 ± 0,48 (Т i =0,02). Токсический эффект не проявлялся по истечении 60 мин эксперимента (Т i =0,07), например ст. 1: X k ±m k =9,50 ± 0,27; X 60 ±m 60 =9,20 ± 0,59, что позволяет сделать вывод о нетоксичности пробы (p>0,05) (см. рис. 2).

Оценка фитотоксичности почв по проросткам семян пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12)

Июнь 2012 г.

Анализ средних значений параметров проростков показывает, что фитотоксическая активность корней пшеницы варьирует в пределах I k = 27–69 %. Наибольшими значениями длины корня достоверно (по критерию Стьюдента) отличаются проростки в пробе со ст.2 и ст.3 (p<0,05): X k ±m k =36,02±5,44; X 2 ±m 2 =58,30±3,90; X 3 ±m 3 =52,20±5,70, что свидетельствует о стимулирующем эффекте (I k =45-62%). Наибольший ингибирующий эффект по показателю фитотоксичности достоверно отмечается в пробах со ст. 4 и ст. 5 (p<0,05): X k ±m k =36,02±5,44; X 4 ±m 4 =13,30±1,60; X 5 ±m 5 =11,20±2,20, что свидетельствует о высокой токсичности проб (I k = 63–69 %). Пробы со ст. 1 и ст. 6 оценены по фитотоксической активности как не проявляющие значительного токсического эффекта (p>0,05): X k ±m k =36,02±5,44; X 1 ±m 1 =45,90±13,50; X 6 ±m 6 =21,20±5,50 (I k =27-41%) (табл. 1).

Таблица 1

Длина корня (X, мм) и фитотоксическая активность (I k ) пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12) в различных вариантах опыта (июнь 2012 г.)

|

Вариант опыта |

Длина корня, мм X±m |

Фитотоксическая активность ингибирования корней, +/-I k ,% |

Достоверность различий по критерию Стьюдента, Р<0,05 |

|

Контроль |

36,02±5,44 |

||

|

Станция 1 |

45,90±13,50 |

+27 |

Недостоверно |

|

Станция 2 |

58,30±3,90 |

+62 |

Достоверно |

|

Станция 3 |

52,20±5,70 |

+45 |

Достоверно |

|

Станция 4 |

13,30±1,60 |

-63 |

Достоверно |

|

Станция 5 |

11,20±2,20 |

-69 |

Достоверно |

|

Станция 6 |

21,20±5,50 |

-41 |

Недостоверно |

Анализ средних значений параметров проростков показывает, что фитотоксическая активность побега пшеницы варьирует в пределах I р = 10–156 %. Наибольшими значениями длины побега достоверно (по критерию Стьюдента) отличаются проростки в пробе со ст.1, 2, 3, 6 (p<0,05): М k ±m k =39,80±8,38; М 1 ±m 1 =100,50±13,20; М 2 ±m 2 =91,60±9,50; М 3 ±m 3 =102,10±11,00; М 6 ±m 6 =62,50±19,10, что свидетельствует о стимулирующем эффекте (I р = 57–156 %). Пробы со ст.4 и ст.5 оценены по фито-таксической активности как нетоксичные (p>0,05): М k ±m k =39,80±8,38; М 4 ±m 4 =51,20±13,20; М 5 ±m 5 =36,00±12,00 (I р = 10–28 %) (табл. 2).

Таблица 2

Длина побега (М, мм) и фитотоксическая активность (I p ) пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12) в различных вариантах опыта (июнь 2012 г.)

|

Вариант опыта |

Длина побега, мм М±m |

Фитотоксическая активность ингибирования побега, +/-I p , % |

Достоверность различий по критерию Стьюдента, Р<0,05 |

|

Контроль |

39,80±8,38 |

||

|

Станция 1 |

100,50±13,20 |

+152 |

Достоверно |

|

Станция 2 |

91,60±9,50 |

+130 |

Достоверно |

|

Станция 3 |

102,10±11,00 |

+156 |

Достоверно |

|

Станция 4 |

51,20±13,20 |

+28 |

Недостоверно |

|

Станция 5 |

36,00±12,00 |

-10 |

Недостоверно |

|

Станция 6 |

62,50±19,10 |

+57 |

Достоверно |

Июль 2012 г.

Анализ средних значений параметров проростков показывает, что фитотоксическая активность корней пшеницы варьирует в пределах I k = 36–52 %.

Наибольший ингибирующий эффект по показателю фитотоксичности достоверно отмечается в пробах со ст. 2, 3 и 4 (p<0,05): X k ±m k =44,07±8,72; X 2 ±m 2 =21,30±3,60; X 3 ±m 3 =15,10±1,00;

X 4 ±m 4 =24,90±1,50, что свидетельствует о высокой токсичности проб (I k = 43–52 %).

Пробы со ст. 1, 5 и 6 оценены по фитотоксической активности как слаботоксичные (p>0,05): X k ±m k =44,07±8,72; X 5 ±m 5 =27,60±1,50; X 6 ±m 6 =28,30±1,80 (I k =36-37%) (табл. 3).

Таблица 3

Длина корня (X, мм) и фитотоксическая активность (I k ) пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12) в различных вариантах опыта (июль 2012 г.)

|

Вариант опыта |

Длина корня, мм X±m |

Фитотоксическая активность ингибирования корней, +/-I k ,% |

Достоверность различий по критерию Стьюдента, Р<0,05 |

|

Контроль |

44,07±8,72 |

||

|

Станция 1 |

27,80±1,40 |

-37 |

Недостоверно |

|

Станция 2 |

21,30±3,60 |

-52 |

Достоверно |

|

Станция 3 |

15,10±1,00 |

-43 |

Достоверно |

|

Станция 4 |

24,90±1,50 |

-43 |

Достоверно |

|

Станция 5 |

27,60±1,50 |

-37 |

Недостоверно |

|

Станция 6 |

28,30±1,80 |

-36 |

Недостоверно |

Анализ значений параметров проростков показывает, что фитотоксическая активность побега пшеницы варьирует в пределах I р = 10–65 %.

Наибольшими значениями ингибирующего воздействия по показателю фитотоксичности достоверно (по критерию Стьюдента) отличаются длины побегов в пробе со ст.3 и ст.5 (p<0,05): М k ±m k =40,97±2,99; М 3 ±m 3 =14,30±3,10; М 5 ±m 5 =22,40±5,40, что свидетельствует о высоком токсическом эффекте (I р = 45–65 %).

Пробы со ст. 1, 2, 4 и 6 оценены по фитотоксической активности как слаботоксичные и нетоксичные (p>0,05): М k ±m k =40,97±2,99; М 1 ±m 1 =31,40±4,40; М 2 ±m 2 =26,30±9,50; М 4 ±m 4 =26,90±5,30; М 6 ±m 6 =41,00±6,40 (I k =10-36%) (табл. 4).

Таблица 4

Длина побега (М, мм) и фитотоксическая активность (I p ) пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12) в различных вариантах опыта (июль 2012 г.)

|

Вариант опыта |

Длина побега, мм М±m |

Фитотоксическая активность ингибирования побега, +/-I p , % |

Достоверность различий по критерию Стьюдента, Р<0,05 |

|

Контроль |

40,97±2,99 |

||

|

Станция 1 |

31,40±4,40 |

-23 |

Недостоверно |

|

Станция 2 |

26,30±9,50 |

-36 |

Недостоверно |

|

Станция 3 |

14,30±3,10 |

-65 |

Достоверно |

|

Станция 4 |

26,90±5,30 |

-34 |

Недостоверно |

|

Станция 5 |

22,40±5,40 |

-45 |

Достоверно |

|

Станция 6 |

41,00±6,40 |

+0,10 |

Недостоверно |

Август 2012 г.

Анализ средних значений параметров проростков показывает, что фитотоксическая активность корней пшеницы варьирует в широких пределах I k = –20 – +278 %.

Наибольший ингибирующий эффект по показателю фитотоксичности достоверно отмечается в пробах со ст.3 и ст.5 (p<0,05): X k ±m k =18,0±2,02; X 3 ±m 3 =21,30±3,60; X 5 ±m 5 =15,10±1,00, что свидетельствует о высокой токсичности проб (I k =100%).

Пробы со ст.1, ст.4 оценены по фитотоксической активности как слаботоксичные, с проявлением незначительного токсического эффекта (p>0,05): X k ±m k =18,0±2,02; X 1 ±m 1 =14,12±2,83; X 4 ±m 4 =11,90±2,33 (I k = 20–34 %). Пробы со ст.2, ст.6 оценены по фитотоксической активности как нетоксичные, с проявлением стимулирующего эффекта (p>0,05): X k ±m k =18,0±2,02; X 2 ±m 2 =68,20±13,88; X 6 ±m 6 =43,65±8,56 (I k = 143–278 %) (табл. 5).

Таблица 5

Длина корня (X, мм) и фитотоксическая активность (I k ) пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12) в различных вариантах опыта (август 2012 г.)

|

Вариант опыта |

Длина корня, мм X±m |

Фитотоксическая активность ингибирования корней, +/-I k ,% |

Достоверность различий по критерию Стьюдента, Р<0,05 |

|

Контроль |

18,00±2,02 |

||

|

Станция 1 |

14,12±2,83 |

-20 |

Недостоверно |

|

Станция 2 |

68,20±13,88 |

+278 |

Достоверно |

|

Станция 3 |

0,0±0,0 |

-100 |

Достоверно |

|

Станция 4 |

11,90±2,33 |

-34 |

Недостоверно |

|

Станция 5 |

0,0±0,0 |

-100 |

Достоверно |

|

Станция 6 |

43,65±8,56 |

+143 |

Достоверно |

Анализ значений параметров проростков показывает, что фитотоксическая активность побега пшеницы варьирует в пределах I р = 22–102 %.

Наибольшими значениями ингибирующего воздействия по показателю фитотоксичности достоверно (по критерию Стьюдента) отличаются длина побегов в пробе со ст.3 и ст.5 (p<0,05): Мk±mk=90,01±4,05; М3±m3=0,0±0,00; М5±m5=0,0±0,00, что свидетельствует о высоком токсическом эффекте (Iр = 100 %). Пробы со ст.2, 4 и 6 оценены по фитотоксической активности как нетоксичные, с проявлением стимулирующего эффекта (Iр = 58–102 %), за исключением пробы со ст. 1, где отмечался не- значительный ингибирующий эффект (Iр = 22 %) (p>0,05): Мk±mk=90,01±4,05; М1±m1=110,14±15,92; М2±m2=181,62±26,21; М4±m4=143,73±20,74; М6±m6=137,87±19,90 (Ik= 10–36 %) (табл. 6).

Таблица 6

Длина побега (М, мм) и фитотоксическая активность (I p ) пшеницы Triticum aestivum (сорт Тулунская 12) в различных вариантах опыта (август 2012 г.)

|

Вариант опыта |

Длина побега, мм М±m |

Фитотоксическая активность ингибирования побега, +/-I p , % |

Достоверность различий по критерию Стьюдента, Р<0,05 |

|

Контроль |

90,01±4,05 |

||

|

Станция 1 |

110,14±15,92 |

-22 |

Недостоверно |

|

Станция 2 |

181,62±26,21 |

+102 |

Достоверно |

|

Станция 3 |

0,0±0,00 |

-100 |

Достоверно |

|

Станция 4 |

143,73±20,74 |

+60 |

Достоверно |

|

Станция 5 |

0,0±0,00 |

-100 |

Достоверно |

|

Станция 6 |

137,87±19,90 |

+58 |

Достоверно |

Выводы

-

1. Токсичность почв с. Зыково по реакциям выживаемости Paramecium caudatum оценена в основном на уровне допустимой (Т = 0,02–0,21) и умеренной токсичности (Т i = 0,29–0,84). Установлено, что в первые 5 минут эксперимента пробы почвы характеризовались в основном как нетоксичные. Отмечено усиление токсического эффекта по показателю выживаемости Paramecium cau-datum по прошествии 60 минут эксперимента, что свидетельствует о токсичности почвенных проб.

-

2. Почвы, исследованные по ингибированию роста корней и проростков семян пшеницы Triti-cum aestivum , оцениваются по фитотоксической активности в основном как токсичные (I k = -52–69 %; I p = -45–65 %), за исключением проб, отобранных в районе ст. 1 и ст. 6, где отмечены невысокие показатели фитотоксичности – 23–41 %.

-

3. Токсичный эффект по показателю выживаемости Paramecium caudatum проявлялся в основном на уровне 20 % и выше смертности клеток. Фитотоксический эффект по ингибированию роста корней и побегов семян пшеницы проявлялся в основном на уровне 23 % и выше.

-

4. Почвы с. Зыково характеризуются как малотоксичные и токсичные, поэтому рекомендуется их использовать для выращивания сельскохозяйственной продукции с осторожностью.