Оценка трудового потенциала промышленного предприятия

Автор: Колесень Е.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономика предприятия

Статья в выпуске: 1 (12), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье дан анализ трудового потенциала машиностроительных предприятий на основе положений системы сбалансированных показателей, методов комплексного экономического анализа и теории нечетких множеств. Исследованы факторы, влияющие на трудовой потенциал, и показатели, формирующие их. По результатам исследования автором предложена модель оценки трудового потенциала предприятия.

Трудовой потенциал, машиностроительные предприятия, структура персонала, сбалансированная система показателей

Короткий адрес: https://sciup.org/147201270

IDR: 147201270 | УДК: 331.582:334.7

Текст научной статьи Оценка трудового потенциала промышленного предприятия

В статье дан анализ трудового потенциала машиностроительных предприятий на основе положений системы сбалансированных показателей, методов комплексного экономического анализа и теории нечетких множеств. Исследованы факторы, влияющие на трудовой потенциал, и показатели, формирующие их. По результатам исследования автором предложена модель оценки трудового потенциала предприятия. — Ключевые слова: трудовой потенциал; машиностроительные предприятия; структура персонала; сбалансированная система показателей.

В настоящее время на фоне последствий мирового финансового кризиса и вступления России в ВТО перед экономикой стоит важная задача модернизации и инновационного развития промышленности. При решении данной задачи может использоваться традиционный способ -дополнительное вложение труда и капитала. Вложение капитала предполагает улучшение материально-технической базы промышленности, инвестиции в новые современные технологии и материалы. Дополнительное вложение труда означает повышение количества, качества и сложности труда. Стоит отметить, что кардинально повлиять на данный фактор в краткосрочном периоде достаточно сложно. Процесс управления человеческими ресурсами, как носителями труда, объективно требует больших временных и финансовых затрат для достижения желаемого результата.

Таким образом, перед крупными машиностроительными предприятиями с большим количеством работающих и развитой организационной структурой возникает необходимость оценки, поддержания и развития своего трудового потенциала.

Предметом данной статьи является методика оценки трудового потенциала. Объектом исследования является трудовой потенциал авиационных и приборостроительных предприятий.

Для понимания сущности и структуры трудового потенциала как экономической категории в исследовании используются основные положения сбалансированной системы показателей (ССП), разработанной

Робертом Капланом и Дэйвидом Нортоном. Согласно их теории сбалансированная система трансформирует стратегию, сформулированную руководителями и собственниками организации, в задачи и конкретные показатели, сгруппированные по различным направлениям. Общая стратегия, промежуточные цели и конкретные показатели, характеризующие степень их реализации формируют цепь причинно-следственных взаимосвязей [1].

Для применения положений ССП при оценке трудового потенциала промышленного предприятия необходимо определить следующее.

Ключевая стратегия, достижение которой является конечной целью анализа, -количественная оценка трудового потенциала предприятия с построением модели на основе актуальных данных, прогнозирование изменения трудового потенциала в долгосрочном периоде [6].

На реализацию конечной ключевой стратегии влияют различные факторы [4]. В основе их формирования лежат показатели. В рамках исследования для построения итоговой модели оценки трудового потенциала используются комбинации различных финансовых и нефинансовых показателей, применяемых в статистике и при экономическом анализе.

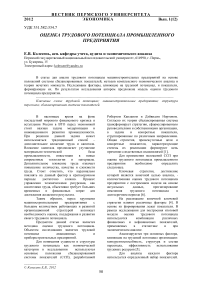

Анализируются три основных фактора, влияющие на трудовой потенциал организации: конкурентоспособность, структура и состав персонала, эффективность использования трудовых ресурсов [5].

Для анализа каждого фактора используется определенный набор показателей.

Стоит отметить, что набор показателей, фактора в модель могут включаться новые включенных в модель, не является показатели или исключаться старые.

исчерпывающим. В зависимости от специфики предприятия, значимости того или иного

Рис.1. Факторы, влияющие на трудовой потенциал

Анализ трудового потенциала и построение модели предполагает последовательное изучение и оценку всех трех факторов и влияющих на них показателей.

Для оценки трудового потенциала организации с точки зрения ее конкурентоспособности на рынке труда используются параметры, которые характеризуют положение предприятия среди других участников рынка, как по уровню доходов работников, так и по условиям труда. В частности, при оценке уровня заработной платы используется коэффициент, показывающий соотношение средней заработной платы на предприятии и в регионе в целом. Он рассчитывается следующим образом: Кзарпл = Зпр/Зр, где Зпр – среднемесячная заработная плата на предприятии; Зр – среднемесячная заработная плата в регионе. Чем больше значение коэффициента, тем выше конкурентоспособность организации на рынке труда и, следовательно, больше вероятность привлечения и удержания квалифицированных кадров. Однако стоит отметить, что использование данного показателя имеет ряд недостатков. В частности, средняя заработная плата по региону не учитывает отраслевую и профессиональную структуру региональной экономики. В результате в расчет попадают организации финансового сектора и торговли, предприятия нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, бюджетные учреждения здравоохранения и образования. Они определенным образом искажают информацию об уровне заработной платы в регионе, т.к. включают доходы занятых в тех отраслях, работники которых практически не участвуют в формировании рынка труда для машиностроительных предприятий.

Помимо сравнения с региональным уровнем в качестве эталона при исследовании могут быть использованы средние показатели по отрасли либо данные предприятия-лидера. В исследовании для оценки конкурентоспособности используется соотношение со среднемесячной заработной платой, рассчитанной по предприятиям данной отрасли, расположенным в одном регионе. Данные по среднемесячной заработной плате на предприятиях представлены в табл. 1.

Таблица 1

Среднемесячная заработная плата

|

№ п/п |

Организация |

Год |

||||||

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

||

|

1 |

ОАО «ПНППК» |

6 435 |

7 450 |

9 465 |

10 236 |

11 825 |

12 356 |

15 673 |

|

2 |

ОАО «ПМЗ» |

5 750 |

6 430 |

9 585 |

10 890 |

12 100 |

13 450 |

17 865 |

|

3 |

ОАО «Авиадвигатель» |

7 352 |

8 505 |

9 452 |

11 258 |

11 654 |

13 150 |

16 280 |

|

4 |

ОАО «Редуктор-ПМ» |

6 325 |

6 952 |

8 769 |

9 875 |

10 905 |

12 352 |

14 256 |

|

5 |

ОАО «Стар» |

7 800 |

8 320 |

9 562 |

10 210 |

11 295 |

12 100 |

17 520 |

|

6 |

Средняя величина по предприятиям выборки |

6 732 |

7 531 |

9 367 |

10 494 |

11 556 |

12 682 |

16 319 |

На основании представленных данных конкретном предприятии и средней зарплатой производится расчет соотношения между по отрасли. Результаты представлены в табл. 2.

среднемесячной заработной платой на

Таблица 2

Динамика изменения соотношения среднемесячной заработной платы на предприятии и среднеотраслевого уровня

|

Организация |

Год |

||||||

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

ОАО «ПНППК» |

1,014 |

0,970 |

1,120 |

1,076 |

0,997 |

0,836 |

1,029 |

|

ОАО «ПМЗ» |

0,906 |

0,837 |

1,134 |

1,144 |

1,021 |

0,910 |

1,173 |

|

ОАО «Авиадвигатель» |

1,159 |

1,107 |

1,119 |

1,183 |

0,983 |

0,890 |

1,069 |

|

ОАО «Редуктор-ПМ» |

0,997 |

0,905 |

1,038 |

1,038 |

0,920 |

0,836 |

0,936 |

|

ОАО «Стар» |

1,229 |

1,083 |

1,132 |

1,073 |

0,953 |

0,819 |

1,151 |

При оценке конкурентоспособности предприятия на рынке труда имеет значение индекс роста заработной платы. Он определяется как соотношение заработной платы в отчетном периоде с базисным или предыдущим периодом. Для анализа трудового потенциала предприятия более целесообразным будет расчет темпов роста заработной платы с использованием цепных индексов. В табл. 3 представлены значения темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы, рассчитанных по предприятиям, попавшим в выборку в качестве объектов исследования.

Таблица 3

Темпы роста среднемесячной заработной платы

|

Организация |

Год |

||||||

|

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

ОАО «ПНППК» |

0,9 |

0,9 |

0,8 |

1,1 |

1,2 |

1,2 |

1,4 |

|

ОАО «ПМЗ» |

1,1 |

1 |

1 |

1,2 |

1,3 |

1,1 |

1,2 |

|

ОАО «Авиадвигатель» |

1 |

1 |

0,9 |

1,1 |

1,2 |

1,3 |

1,3 |

|

ОАО «Редуктор-ПМ» |

0,9 |

1,1 |

1,1 |

1,2 |

1,3 |

1,5 |

1,4 |

|

ОАО «Стар» |

1 |

0,9 |

1 |

1 |

1,1 |

1,3 |

1,5 |

Исходя из анализа данных можно сделать вывод, что для большинства предприятий характерен стабильный рост заработной платы за последние годы.

Для совокупной оценки влияния показателей на фактор конкурентоспособности предприятия на рынке труда необходимо изучить, какие состояния могут принимать показатели в зависимости от значений (табл. 4).

Таблица 4

Влияние показателей на совокупную оценку конкурентоспособности предприятия на рынке труда

|

Индекс роста заработной платы |

Соотношение среднемесячной заработной платы с заработной платой в регионе |

|

|

менее 1 |

более 1 |

|

|

Более 1 |

1 |

4 |

|

Менее 1 |

2 |

3 |

Охарактеризовать полученные состояния можно следующим образом.

Состояние 4 характеризуется положительной динамикой роста заработной платы и превышением ее над среднеотраслевым уровнем. Состояния 1 и 3 свидетельствуют о происходящих изменениях, в них один показатель дает основания для позитивного прогноза изменений, в то время как второй показатель свидетельствует о наличии негативных тенденций. При оценке состояний 1

и 3 необходимо принимать во внимание абсолютные значения показателей, рассматривать силу воздействия каждого из них. Состояние 2 свидетельствует о наличии ярко выраженных признаков неконкурентоспособности предприятия на рынке труда.

Для оценки трудового потенциала предприятия большое значение имеет изучение структуры трудовых ресурсов как основного компонента потенциала. При анализе влияния структуры персонала в разрезе различных критериев на трудовой потенциал предприятия в исследовании используются средневзвешенные величины. Средневзвешенное значение, оценивающее структуру в определенный период времени, включается в итоговую модель трудового потенциала. Методика оценки структуры с использованием средневзвешенных величин состоит из нескольких этапов.

-

1. На первом этапе выбираются характеристики, присущие элементам структуры, они представляют собой свойства, которые вытекают из самой сути структурирования персонала предприятия по определенному признаку.

-

2. На втором этапе ранжируются элементы структуры по степени значимости, проявления основных характеристик, определенных на предыдущем этапе. Каждому элементу структуры присваивается определенный весовой коэффициент, его цель -описать качественную характеристику элемента количественным методом.

-

3. На третьем этапе рассчитывается средневзвешенное значение для каждой анализируемой структуры. Расчет производится согласно следующей формуле:

В качестве основного метода ранжирования применяется правило Фишберна [2]. Оно связано с теорией нечетких множеств и предназначено для анализа экономической информации с целью принятия управленческих решений в условиях неопределенности.

Данное правило отражает тот факт, что об уровне значимости показателей неизвестно ничего, кроме того, что ri > ri+1 > ri+2, где ri -значимость каждого критерия, степень проявления или развития какого-либо явления. Таким образом, можно лишь определить последовательность, в которой расположены элементы по отношению друг к другу. Значимость каждого i-го элемента структуры определяется по формуле:

_ 2(N - i + 1)

= (N+1)N . (1)

R = (r1*x1+r2*x2+ +ri*xi)/(x1+x2+ ...

+Xi), (2)

-

где xi - доля i-го элемента в структуре;

ri - вес, присвоенный i-му элементу, характеризующий значимость, степень проявления.

На основе полученных значений в течение нескольких лет проводится анализ изменения качества структуры.

Рассматриваются два варианта структурирования персонала организации: по возрастным категориям, по уровню образования.

Деление персонала предприятия на группы по возрастному признаку - наиболее распространенный критерий для структурирования. Весь персонал предприятия поделен на три возрастные группы: до 30 лет включительно, от 30 до до 50 лет включительно, старше 50 лет. Для оценки структуры персонала предприятия по данному критерию используется ряд характеристик персонала, которые находятся в прямой либо обратной зависимости от возраста.

Первая характеристика - опыт. Опыт — знание, которое непосредственно дано сознанию субъекта и сопровождается чувством прямого контакта с познаваемой реальностью. Как и любое знание, опыт накапливается со временем и при оценке качества персонала предполагается, что сотрудники старшего возраста обладают сравнительно большим опытом. В соответствии с этим значимость опыта для каждой возрастной группы будет определяться по правилу Фишберна следующим образом:

N = 3 (три возрастные группы);

ri - значимость критерия для возрастной группы;

i = 3 - возрастная группа до 30 лет;

i = 2 - возрастная группа от 30 до 50 лет;

i = 1 -возрастная группа старше 50 лет.

Вторая характеристика - это способности к обучению, усвоению и применению знаний и нововведений, которыми обладают сотрудники. Изменение данной характеристики обратно пропорционально возрастным процессам, т.е. у более молодых категорий данное качество лучше развивается. В соответствии с этим значения параметра i будут выглядеть следующим образом:

i = 1 - возрастная группа до 30 лет;

i = 2 - возрастная группа от 30 до 50 лет;

i = 3 -возрастная группа старше 50 лет.

В модели оценки структуры трудовых ресурсов необходимо учесть и перспективность развития каждой возрастной группы. При оценке этого показателя также присваиваются весовые коэффициенты. При их определении можно использовать другой подход. За основу ранжирования с точки зрения перспективности берется характеристика возрастной группы от 30 до 50 лет. Выдвигается гипотеза, что данная группа максимально использует свои способности и продолжит их использовать в течение длительного времени, соответственно данной категории присваивается коэффициент 1. В сравнении с данной возрастной группой сотрудники в возрасте до 30 лет более перспективны, так как их способности развиваются, а сотрудники старше 50 лет менее перспективны, так как пик развития способностей уже прошел. Для отражения данных тенденций принимаются соответствующие значения оценки перспективности более единицы и менее единицы соответственно. Отклонение от единицы строится с использованием определенного минимального шага, для расчета применяется амплитуда разброса значений в 20%, в результате минимальное значение равно 0,9; а максимальное 1,1.

Для оценки влияния всех трех параметров и формирования интегрального показателя формируется мультипликативная модель. Она представляет собой произведение значимости двух отдельных характеристик оценки перспективности по конкретной возрастной группе. Результаты расчетов весовых коэффициентов для оценки всех возрастных категорий с точностью четвертого знака после запятой представлены в табл. 4.

Таблица 4

Оценки качественных характеристик различных возрастных групп

|

Возрастная группа |

Опыт |

Способность к обучению, усвоению и применению новшеств |

Оценка перспективности |

Совокупная эффективность |

|

До 30 лет |

0,1667 |

0,5 |

1,1 |

0,0916 |

|

От 30 до 50 лет |

0,3333 |

0,3333 |

1 |

0,1111 |

|

Старше 50 лет |

0,5 |

0,1667 |

0,9 |

0,0750 |

Таким образом, наибольшее значение совокупного показателя имеет возрастная группа от 30 до 50 лет, при расчете оптимальной возрастной структуры необходимо максимизировать долю данной категории.

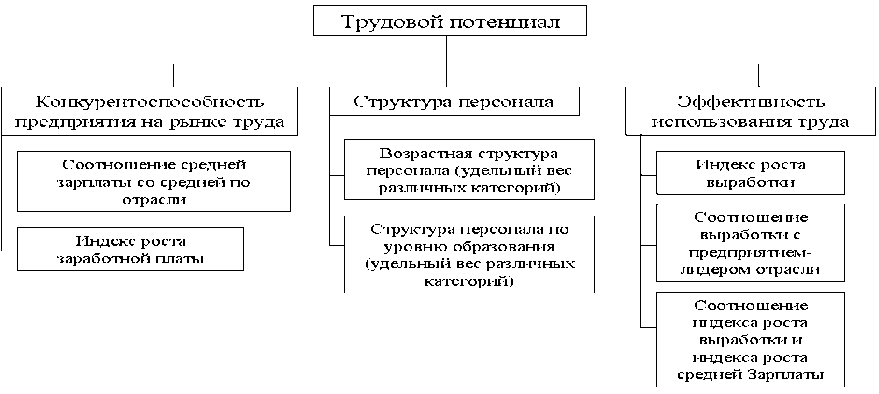

На основании представленных выше значений коэффициентов, а также фактических данных за период с 2001 по 2009 г. был проведен расчет средневзвешенной оценки возрастной структуры ОАО «ПНППК». По результатам анализа составлен динамический ряд, который представлен в табл. 5.

Таблица 5

Динамика изменения средневзвешенной оценки возрастной структуры персонала

|

Возрастные группы |

Год |

||||||||

|

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Средневзвешенная оценка возрастной |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,08 |

0,08 |

|

структуры |

45 |

37 |

34 |

36 |

20 |

12 |

04 |

94 |

92 |

См.: Справочные данные Росстата, запрос № 459-32 от 14.01.2012 [3

В графическом виде данная последовательность будет выглядеть следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Средневзвешенная оценка уровня образования

Так как структура персонала организации является одним из факторов, влияющих на трудовой потенциал в целом, то изменение качества структуры фактически приводит к изменению потенциала в соответствующем направлении. На основе результатов анализа можно сделать вывод, что в период с 2001 по 2009 г. наблюдается снижение трудового потенциала организации за счет изменения возрастной структуры персонала организации.

В изменении структуры работников четко прослеживается изменение баланса в пользу увеличения доли сотрудников старше 50 лет, при этом перераспределение происходит за счет снижения доли работников в возрасте от 30 до 50 лет, т.е. максимально активной и эффективной части трудового коллектива. Одновременно с этим стоит отметить, что на крупные промышленные предприятия с численностью работающих в несколько тысяч человек оказывает влияние общая демографическая ситуация в стране и в регионе. В частности, в течение всего десятилетия с 2001 по 2010 г. в Российской Федерации происходят процессы старения населения. Снижается доля населения в возрасте до 30 лет и от 30 до 50 лет, при этом растет доля возрастной группы старше 50 лет. Изменения, произошедшие в этот период, представлены в табл. 6.

Таблица 6

Динамика изменения демографической ситуации

|

Возрастная группа |

Доля возрастной категории в общей численности населения по трем категориям, % |

Отклонение (гр. 3-гр. 2) |

|

|

2001 |

2010 |

||

|

До 30 лет (15-29) |

28,14 |

27,39 |

-0,75 |

|

От 30 до 50 лет (3049) |

37,41 |

34,28 |

-3,13 |

|

старше 50 |

34,45 |

38,33 |

+3,88 |

|

Итого 3 возрастные группы |

100 |

100 |

- |

См.: Российский статистический ежегодник. 2010 / под ред. А.Е. Суринова. М., 2010.

В общероссийском масштабе доля населения в возрасте до 30 лет и в возрасте от 30 до 50 лет снизилась, одновременно с этим наблюдается рост старшей возрастной группы. Таким образом, оценивая изменение трудового потенциала предприятия, необходимо принимать во внимание существующие негативные макроэкономические тенденции.

Как уже было сказано выше, вторым важным признаком, по которому необходимо структурировать персонал организации, является уровень образования. Стоит отметить, что данный критерий должен быть напрямую связан с целями предприятия, его спецификой, сложностью технологических процессов и выполняемых работ и необходимой квалификационной и должностной структурой. В рамках образовательной структуры можно выделить 4 основные группы: сотрудники с неполным средним образованием, сотрудники с начальным профессиональным и полным среднем образованием, сотрудники со средним профессиональным образованием, сотрудники с высшим образованием.

Для включения результатов анализа образовательной структуры в итоговую модель трудового потенциала необходимо выразить оценку структуры в виде одного результирующего показателя. Для этого предлагается ранжировать уровни образования и присвоить им соответствующие значения весов. При определении рейтинга также используем правило Фишберна, при этом элементы упорядочены в порядке возрастания от неполного среднего к высшему профессиональному образованию (табл. 7).

Таблица 7

|

Уровень образования |

Коэффициент, рассчитанный по правилу Фишберна |

Доля |

|

Высшее |

K 1 = 0,4 |

X 1 |

|

Среднее профессиональное |

K 2 = 0,3 |

X 2 |

|

Среднее и начальное профессиональное |

K 3 = 0,2 |

X 3 |

|

Неполное среднее |

K 4 = 0,1 |

X 4 |

Таким образом, в качестве элемента модели трудового потенциала можно использовать средневзвешенную величину уровня образования на предприятии.

Средневзвешенная величина = (K1*x1+K2*x2+ K3*x3 + K4*x4)/(x1+x2+x3+ x4).

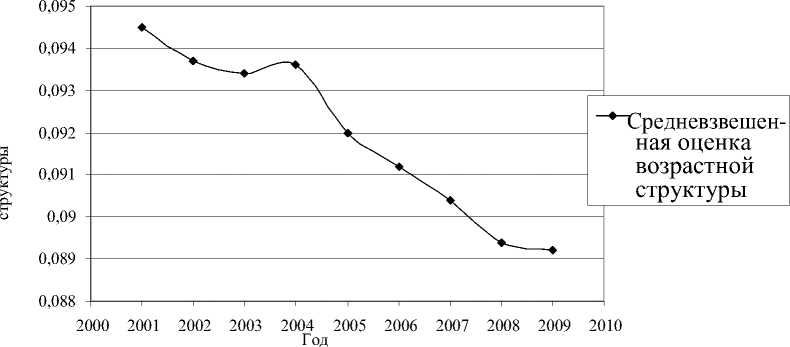

На основании определенных выше значений коэффициентов, а также фактических данных предприятия за период с 2001 по 2009 г.

образования (табл. 8).

рассчитана средневзвешенная величина уровня

Таблица 8

|

Средневзвешенная величина уровня образования |

|||||||||

|

Возрастные группы |

Год |

||||||||

|

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

|

Средневзвешенная величина уровня образования |

0,25 11 |

0,25 32 |

0,25 65 |

0,26 15 |

0,27 26 |

0,27 36 |

0,27 75 |

0,27 77 |

0,28 33 |

См.: Справочные данные Росстата, запрос № 459-32 от 14.01.2012.

В графическом виде динамика представлена на рис. 3.

Рис. 3. Динамика изменения средневзвешенного уровня образования

Анализ изменения структуры трудового потенциала предприятия по уровню образования свидетельствует, что за период с 2001 по 2009 г. качественно улучшилась образовательная структура предприятия. Выросла доля сотрудников с высшим образованием, сократилось число наименее образованных работников. Однако стоит отметить, что произошло перераспределение между низкоквалифицированными работниками (со средним общим и начальным профессиональным образованием) и специалистами с высшим образованием, в то время как доля одной из основных категорий, в которую попадают квалифицированные рабочие со средним профессиональным образованием, осталась практически на том же уровне.

Эффективность использования труда характеризуется производительностью труда. Для оценки эффективности используются показатели выработки на одного работающего и на одного рабочего.

Третий фактор, который оказывает существенное влияние на изменение трудового потенциала машиностроительного предприятия, оценивается с помощью показателей эффективности использования трудовых ресурсов. Главной характеристикой эффективности использования труда является производительность труда, она измеряется с помощью различных показателей выработки. Предлагается использовать показатель выработки, который исчисляется как отношение выручки к среднесписочной численности работающих за тот же период.

Система статистических показателей производительности труда определяется единицей измерения объема произведенной продукции. Эти единицы могут быть натуральными, условно-натуральными, трудовыми и стоимостными. Соответственно применяют натуральный, условно-натуральный, трудовой и стоимостный методы измерения уровня и динамики производительности труда.

В рамках данной статьи при оценке эффективности использования трудовых ресурсов для оценки трудового потенциала применяются три показателя: соотношение выработки предприятия с предприятием-лидером (I1), индекс роста выработки (I2) и соотношение темпов роста выработки и среднемесячной заработной платы в годовом исчислении (I3). Для предприятий выборки были рассчитаны и включены в итоговую модель трудового потенциала три показателя эффективности. Показатели рассчитывались на основе данных о годовой выработке на одного работающего (табл. 9).

Таблица 9

|

Динамика изменения выработки |

|||||||

|

Организация |

Выработка на 1 работающего, тыс. руб. |

||||||

|

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

|

ОАО «ПНППК» |

547 |

652 |

692 |

682 |

715 |

837 |

915 |

|

ОАО «ПМЗ» |

626 |

641 |

765 |

738 |

809 |

938 |

1015 |

|

ОАО «Авиадвигатель» |

638 |

686 |

748 |

770 |

804 |

827 |

954 |

|

ОАО «Редуктор-ПМ» |

524 |

633 |

709 |

691 |

719 |

792 |

909 |

|

ОАО «Стар» |

599 |

654 |

701 |

758 |

844 |

911 |

1035 |

См.: Справочные данные Росстата, запрос № 459-32 от 14.01.2012.

Результаты расчета значений данных показателей для предприятий выборки представлены в табл. 10.

Таблица 10

Индекс роста выработки

|

Организация |

Показатель |

Соотношение индексов роста выработки и заработной платы |

|||||

|

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

||

|

ОАО «ПНППК» |

I 1 |

0,950 |

0,905 |

0,886 |

0,847 |

0,892 |

0,884 |

|

I 2 |

1,192 |

1,061 |

0,986 |

1,048 |

1,171 |

1,093 |

|

|

I 3 |

1,030 |

0,835 |

0,911 |

0,908 |

1,120 |

0,862 |

|

|

ОАО «ПМЗ» |

I 1 |

0,934 |

1,00 |

0,958 |

0,959 |

1,00 |

0,981 |

|

I 2 |

1,024 |

1,193 |

0,965 |

1,096 |

1,159 |

1,082 |

|

|

I 3 |

0,916 |

0,801 |

0,849 |

0,987 |

1,043 |

0,815 |

|

|

ОАО «Авиадвигатель» |

I 1 |

1 |

0,978 |

1 |

0,953 |

0,882 |

0,922 |

|

I 2 |

1,075 |

1,090 |

1,029 |

1,044 |

1,029 |

1,154 |

|

|

I 3 |

0,929 |

0,981 |

0,864 |

1,009 |

0,912 |

0,932 |

|

|

ОАО «Редуктор-ПМ» |

I 1 |

0,923 |

0,927 |

0,897 |

0,852 |

0,844 |

0,878 |

|

I 2 |

1,208 |

1,120 |

0,975 |

1,041 |

1,102 |

1,148 |

|

|

I 3 |

1,099 |

0,888 |

0,865 |

0,942 |

0,972 |

0,994 |

|

|

ОАО «Стар» |

I 1 |

0,953 |

0,916 |

0,984 |

1,00 |

0,971 |

1,00 |

|

I 2 |

1,092 |

1,072 |

1,081 |

1,113 |

1,079 |

1,136 |

|

|

I 3 |

1,024 |

0,933 |

1,013 |

1,006 |

1,008 |

0,785 |

|

Полученные данные могут быть включены в модель трудового потенциала предприятия несколькими способами. Во-первых, можно напрямую использовать значения показателей. Во-вторых, можно составить рейтинг предприятий и в итоговую модель включать значения рейтинговых оценок. Предлагаем воспользоваться самими показателями, чтобы иметь представление о реальном состоянии потенциала предприятия, а не только о его сравнительных характеристиках.

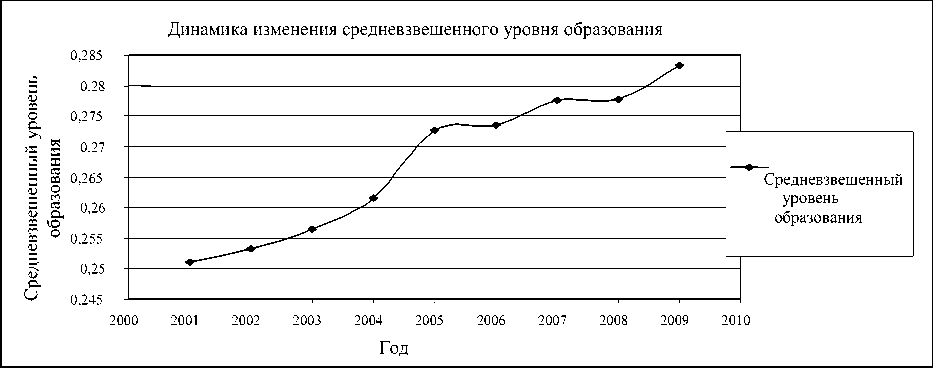

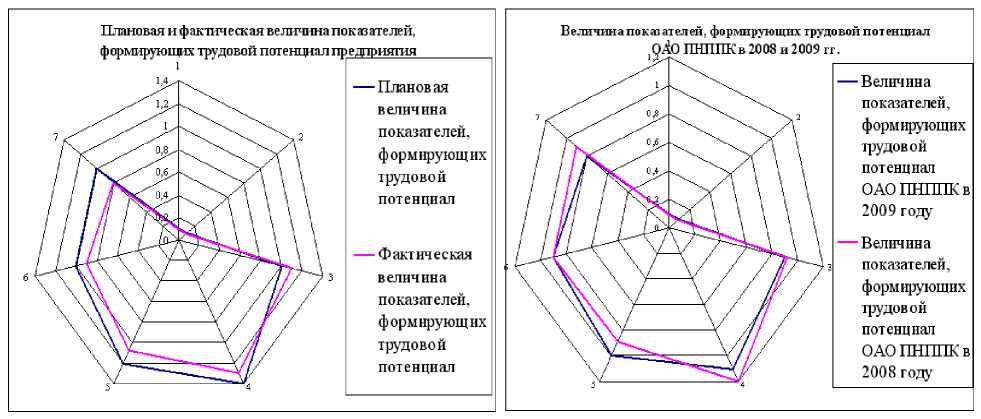

Итак, по результатам анализа определены количественные показатели, которые формируют факторы, влияющие на величину трудового потенциала. Для получения целостной картины о трудовом потенциале предприятия с использованием предлагаемой системы показателей необходимо выбрать соответствующий метод обобщения данных. Для того чтобы получить единое представление о всех семи показателях, использованных при анализе потенциала, предлагается применить графический метод, в частности построить лепестковую диаграмму.

Рис. 4 Формирование трудового потенциала предприятия

Таким образом, на основе положений сбалансированной системы показателей, с использованием приемов теории нечетких множеств был проведен анализ трудового потенциала машиностроительных предприятий. В его основе лежали экономические и статистические показатели. В результате была сформирована модель трудового потенциала машиностроительного предприятия.

Список литературы Оценка трудового потенциала промышленного предприятия

- Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. ЗАО «Олимп-Бизнес». М., 2003, 294 с.

- Недосекин А.О. Нечетко-множественный анализ риска фондовых инвестиций. СПб., 2003. С.54.

- Российский статистический ежегодник. 2010/под ред. А.Е. Суринова. М., 2010. 813 с.

- Справочные данные Росстата, запрос №459-32 от 14.01.2012.

- Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. М.: Инфра-М, 2006. 415 с.

- Шешукова Т.Г., Пономарева С.В. Адаптационная методика оценки финансовых инструментов по справедливой и амортизированной стоимости в соответствии с требованиями МСФО//Вестник Пермского университета. Сер. Экономика. 2011. Вып. 2(9). С. 86-92.