Оценка уровней социально-экономического развития регионов (на примере Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей)

Автор: Лаженцев Виталий Николаевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Отраслевая и региональная экономика

Статья в выпуске: 6 (18), 2011 года.

Бесплатный доступ

Сделана попытка усиления достоверности показателей, отражающих уровни развития регионов, и увязки их анализа с актуальными проблемами социально-экономической политики и пространственной интеграции. Предлагается для повышения объективности оценки уровнясоциально-экономического развития регионов использовать показатель добавленной стоимости на одного занятого с учетом структуры регионального хозяйства. Уровень социального развития, по мнению автора, наиболее емко отражается показателем соотношения среднедушевого дохода с величиной прожиточного минимума. Это в конечном счете позволит определить вектор региональной политики в направлении обеспечения социальной справедливости и устойчивого развития. В статье подчеркивается необходимость согласованности действий субъектов Российской Федерации и формирования межрегиональных программ развития «транзитной» инфраструктуры и «смежных» муниципалитетов.

Пространственные нормативы, экономические измерения, социальная стратификация, консолидация ресурсов и согласованные действия

Короткий адрес: https://sciup.org/147109347

IDR: 147109347 | УДК: 338.984

Текст научной статьи Оценка уровней социально-экономического развития регионов (на примере Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей)

Сравнение уровней развития стран и регионов – тема, имеющая такую же давнюю историю, как и сама социально-экономическая география и государственная статистика.

Предпосылки для сравнения были сначала познавательными и научно-аналитическими, затем – практическими с целью формирования региональной политики и фирменных стратегий.

К этим общим основаниям сравнения в настоящее время добавились такие актуальные проблемы, как:

-

• поиск территориального масштаба, адекватного требованиям устойчивого развития;

-

• формирование системы показателей, достоверно отражающей экономические результаты и социальный прогресс;

-

• необходимость усиления внутрирос-сийской пространственной интеграции, в том числе в рамках новых формирующихся макро- и мезоэкономических структур.

Если организацию общественных связей и отношений рассматривать под углом зрения устойчивого развития стран и регионов, то вполне правомерно возникает вопрос: какая территориально-хозяйственная система обладает свойством наибольшей устойчивости. По нашему мнению, та, которая соответствует (или почти соответствует) содержанию стандартного (идеального) социально-экономического района [3, 4, 6]. Двино-Печорский регион является «почти соответствующим», а поэтому становится в ряд опорных единиц макроэкономического районирования. Замечу, что региональная политика многих государств строится именно в рамках территорий, не оформленных в виде административных единиц [7]. В регионе, не наделенном правами административного управления, задачи устойчивого развития решаются через объединение усилий центрального (федерального) и региональных правительств, муниципалитетов, а также хозяйствующих субъектов в рамках целевых программ и общего территориального планирования.

Вторая предпосылка актуализации оценивания состояния и уровней регионального развития связана с пониманием сути статистических показателей и приведением их в соответствие с современными социально-экономическими процессами.

Здесь уместно сослаться на Доклад Комиссии по оценке экономических результатов и социального прогресса, созданной по инициативе Президента Франции Н. Саркози в 2008 г. [2]. Критическое отношение к ряду экономических показателей роста производства (в том числе ВВП) и смещение акцентов на социальные аспекты жизнедеятельности, отмеченное в Докладе, не может пройти незаметно для российской статистической службы и экономической науки.

Третья позиция актуализирует проблемы внутрироссийской пространственной интеграции, решение которых возвышается до национальной безопасности. Интеграция как финальная стадия всех других форм общественной организации хозяйства – концентрации, специализации, комбинирования и кооперирования – для практики полезна в виде непротиворечивой последовательности действий: сначала вертикальная связь на технологической основе, затем ее горизонтальная корректировка на основе консолидации потенциалов территорий для решения общих хозяйственных задач и далее разработка и реализация совместных проектов [6].

Двино-Печорский регион как территориально-хозяйственная система

Территориально-хозяйственной системой (ТХС) является взаимосвязь двух или более распорядительных центров по поводу использования общих природных и социальных ресурсов. Это могут быть системы локального, регионального и межрегионального уровня. Наиболее полное согласование природно-ресурсной, рас-селенческой, инфраструктурной подсистем происходит в рамках основных социальноэкономических регионов, выделяемых в качестве единиц статистического учета и территориального планирования (проектирования) без обязательного административного оформления.

Специфика Севера заключается в том, что ни одна реальная ТХС здесь не достигает уровня основного социально-экономического района (табл.1) .

Различия в пространственных нормативах между стандартными и северными ТХС обусловлены тем, что для Севера характерны очаговость и дисперсность размещения производства и населения, исключение отдельных частей территории из нормативных условий жизнедеятельности, их выпадение из-за недостаточности территориального капитала из социальноэкономических связей и процессов регионального развития и межрегиональной интеграции [1].

Пожалуй, единственным из северных макрорегионов, приближающимся к «стандарту», является Двино-Печорский в составе Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей (табл. 2) .

Двино-Печорский регион относительно стандартного экономического района имеет территорию больше примерно в 4 раза, но население – меньше в 2 раза и ВРП – на уровне 80 – 90%.

В формировании свойств и качеств его системности особую роль играют реки, бореальные леса и единство лесосырьевых баз, единая система топливноэнергетического хозяйства, транзитный и распределительный трубопроводный транспорт, дорожное строительство: железная дорога «Белкомур» (в перспективе «Баренцкомур»), автодороги Сыктывкар – Котлас, Усинск – Нарьян-Мар и др. Нельзя не отметить и «историческую память», которую несут такие понятия, как Заволочье, Биармия, Поморье, Северный край.

Экономические показатели

Республика Коми, Архангельская и Вологодская области в системе Двино-Печорского региона оцениваются нами как равнозначные по экономическому потенциалу, имеющие свои сильные и слабые стороны развития. Их пространственная интеграция при определенных внешних условиях могла бы служить существенным фактором повышения положительных эффектов и сглаживания отрицательных.

Таблица 1. Пространственные нормативы стандартных (1) и северных (2) ТХС [6, 8]

|

Центр |

Радиус доступности, км |

Территория ТХС, тыс. км 2 |

Население ТХС, тыс. чел. |

|||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

|

|

Локальный |

30-50 |

100-140 |

3-8 |

30-60 |

35-55 |

10-15 |

|

Базовый |

80-100 |

200-250 |

20-30 |

125-200 |

400-600 |

200-350 |

|

Опорный |

250-300 |

700-800 |

200-300 |

1500-2000 |

4000-6000 |

1500-3000 |

Таблица 2. Территория, население и объем ВРП Двино-Печорского региона

|

Административно-территориальная единица |

Территория, тыс. км 2 |

Население, тыс. чел.* |

ВРП, 2008 г., млрд. руб.** |

|

Республика Коми |

416,8 |

901,6 |

295,6 |

|

Архангельская область в т.ч. Ненецкий АО |

589,9 176,8 |

1228,1 42,7 |

298,1 91,5 |

|

Вологодская область |

144,5 |

1202,3 |

298,1 |

|

Итого |

1151,2 |

3332,0 |

891,8 |

|

Доля Двино-Печорского региона в России, в % |

6,73 |

2,33 |

2,60 |

|

* По переписи населения. ** Здесь и в других таблицах сведения показаны по «Регионы России. Социально-экономические показатели». 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 2010. – 996 с. В анализе динамики прожиточного минимума и некоторых других показателей использован стат. сб. «Регионы России» других лет, начиная с 2005 г. |

|||

Под внешними в данном случае подразумеваются условия, складывающиеся в рамках общей региональной политики государства, нацеленной на укрепление национальной безопасности, формирование единого рыночного пространства, повышение качества жизни людей с учетом природных особенностей мест их проживания, этнокультуры и хозяйственных укладов.

Региональная политика предполагает, прежде всего, объективную оценку уровней социально-экономического развития регионов. Для этого широко используется показатель «внутренний региональный продукт» (ВРП), отражающий абсолютный, а в расчете на душу населения относительный объем экономической деятельности. Для каких-либо других измерений ВРП приходится применять с коррекцией на конкретные обстоятельства. Например, динамика оценивается, как правило, на базе постоянных цен. Однако если имеется интерес к уяснению роли ценового фактора, то динамику можно считать и по текущим ценам в сравнении с ценами постоянными.

В России за период 2000 – 2008 гг. внутренний валовой продукт (ВВП) в текущих ценах вырос в 3,3 раза больше, чем в постоянных, что говорит о запредельно высокой инфляции. Кроме того, значительное влияние на экономический рост оказывают структурные сдвиги внутри ВВП (ВРП) в сторону услуг, более всего – финансовобанковских, в том числе не связанных с реальным производством и товарооборотом. Установка политического руководства страны на удвоение ВВП за десять лет почти выполнена, но в том числе и за счет указанных сдвижек.

Если при оценке уровней социальноэкономического развития страны и ее регионов необходимо подчеркнуть различия в эффективности труда, то резонно ВРП считать на одного занятого экономической деятельностью.

Вместе с тем хорошо известно, что отдельные ее виды весьма значительно различаются по стоимостному эффекту, как бы заранее ставя регионы разной специализации в неравное положение. Поэтому сравнение регионов будет более достоверным и справедливым, если учесть указанные структурные различия. Это можно сделать, определяя уровень развития каждого вида экономической деятельности и «взвешивая» этот уровень на долю того же вида деятельности в общей сумме ВРП региона (табл. 3 и 4) 1.

Как видно из таблиц, структурная составляющая оказывает большое влияние на показатели уровня развития. Отметим самое существенное.

В Республике Коми треть добавленной стоимости приходится на добычу полезных ископаемых, дающую положительный эффект в части занятости, прибыли2, налогов, в социальном развитии трудовых коллективов и территорий.

Таблица 3. Оценка уровней развития Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей по видам экономической деятельности на основе показателя «добавленная стоимость на одного занятого» с учетом структуры хозяйства, 2008 г., в % (Россия – 100%)

|

Виды деятельности |

Республика Коми |

Архангельская обл. |

Вологодская обл. |

Двино-Печорский регион в целом |

||||||||

|

о |

I! \o ° co cd т to |

о |

)S ^ 'O to to ^ g 03 о CO о |

о |

s. |

)S □: 'O to to ^ СО о |

О |

s. |

)S □: 'O to to ^ g 03 о СО о |

|||

|

Сельское, лесное, рыбное хозяйство и охота |

2,2 |

0,68 |

1,496 |

3,7 |

0,90 |

3,33 |

5,4 |

1,09 |

5,886 |

3,8 |

0,92 |

3,496 |

|

Добыча полезных ископаемых |

31,9 |

0,94 |

29,986 |

20,7 |

2,20 |

45,54 |

17,5 |

1,19 |

20,825 |

|||

|

Обрабатывающие производства |

10,8 |

1,29 |

13,932 |

16,4 |

0,78 |

12,792 |

50,0 |

1,93 |

96,5 |

25,8 |

1,43 |

36,894 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

4,5 |

0,99 |

4,455 |

1,7 |

0,38 |

0,646 |

3,3 |

0,86 |

2,838 |

3,2 |

0,74 |

2,368 |

|

Строительство |

7,8 |

1,80 |

14,04 |

9,6 |

2,26 |

21,696 |

6,5 |

1,59 |

10,335 |

8,0 |

1,89 |

15,12 |

|

Торговля и бытовой ремонт |

9,8 |

1,00 |

9,8 |

12,6 |

0,68 |

8,568 |

8,0 |

0,42 |

3,36 |

10,1 |

0,64 |

6,464 |

|

Гостиницы и рестораны |

0,4 |

0,71 |

0,284 |

0,8 |

0,80 |

0,64 |

0,5 |

0,46 |

0,23 |

0,6 |

0,64 |

0,384 |

|

Транспорт и связь |

9,6 |

0,87 |

8,352 |

13,4 |

0,97 |

12,998 |

9,8 |

0,90 |

8,82 |

11,0 |

0,92 |

10,12 |

|

Операции с недвижимостью |

9,7 |

0,99 |

9,603 |

5,2 |

0,59 |

3,068 |

4,5 |

0,61 |

2,745 |

6,5 |

0,74 |

4,81 |

|

Образование |

2,6 |

0,94 |

2,444 |

3,4 |

1,00 |

3,4 |

2,4 |

0,78 |

1,872 |

2,8 |

0,90 |

2,52 |

|

Здравоохранение и социальные услуги |

3,5 |

1,05 |

3,675 |

4,4 |

0,99 |

4,356 |

3,8 |

0,98 |

3,724 |

3,9 |

1,00 |

3,9 |

|

Прочие услуги, включая коммунальные |

0,9 |

0,59 |

0,531 |

0,9 |

0,56 |

0,504 |

1,0 |

0,63 |

0,63 |

0,9 |

0,59 |

0,531 |

|

Другие виды деятельности |

6,3 |

1,13 |

7,119 |

7,2 |

1,10 |

7,92 |

4,8 |

0,85 |

4,08 |

5,9 |

1,02 |

6,018 |

|

Общий уровень с учетом структуры хозяйства |

100,0 |

- |

105,7 |

100,0 |

- |

125,5 |

100,0 |

- |

141,0 |

100,0 |

- |

113,5 |

* Уровень умножается на «долю» в структуре хозяйства.

Таблица 4. Оценка уровней экономического развития Республики Коми, Архангельской и Вологодской областей в 2008 г., % (Россия – 100%)

|

Регион |

ВРП на душу населения |

ВРП на одного занятого в экономике |

ВРП (добавленная стоимость) на одного занятого с учетом структуры хозяйства |

|

Республика Коми |

127,5 |

124,0 |

105,7 |

|

Архангельская область |

97,7 |

96,0 |

125,5 |

|

Вологодская область |

101,2 |

98,3 |

141,0 |

|

Двино-Печорский регион в целом |

107,2 |

104,7 |

113,5 |

Но в Коми она (добыча) не дает приращения к среднероссийскому уровню развития, так как во многих других регионах имеет более высокие результаты. К тому же падение добычи угля, нефти и газа в республике не возмещается равнозначным освоением новых месторождений полезных ископаемых.

И, наоборот, обрабатывающие производства имеют здесь эффект выше среднероссийского благодаря целлюлознобумажной промышленности, нефте- и газопереработке. Сыктывкарский ЛПК, Ухтинский нефтеперерабатывающий и Сосногорский газоперерабатывающий заводы после реконструкции, проведенной в 2004 – 2009 гг., заняли ведущие места в своих отраслях хозяйства. Республика Коми имеет относительно высокую позицию по добавленной стоимости в строительстве. Это обусловлено большой капиталоемкостью профильных отраслей промышленности и транспорта, а также северным удорожанием.

Архангельская область имеет ВРП на душу населения чуть ниже, чем в среднем по России, но заметно выше с учетом структуры хозяйства, главным образом, благодаря освоению в Ненецком автономном округе3 новых месторождений нефти. Область имеет также высокую добавленную стоимость в строительстве.

Различия в результатах оценки уровней экономического развития разными показателями особенно ярко видны на примере Вологодской области. Здесь, в отличие от Республики Коми и Архангельской области, сельское хозяйство имеет уровень результативности даже немного выше среднероссийского.

Самую же существенную добавку дают обрабатывающие производства, куда включены металлургия и химическая промышленность г. Череповца, машиностроение и текстильная промышленность г. Вологды, деревообработка в г. Соколе и других местах, а также строительство. Остальные отрасли имеют оценки, понижающие место области в экономике страны.

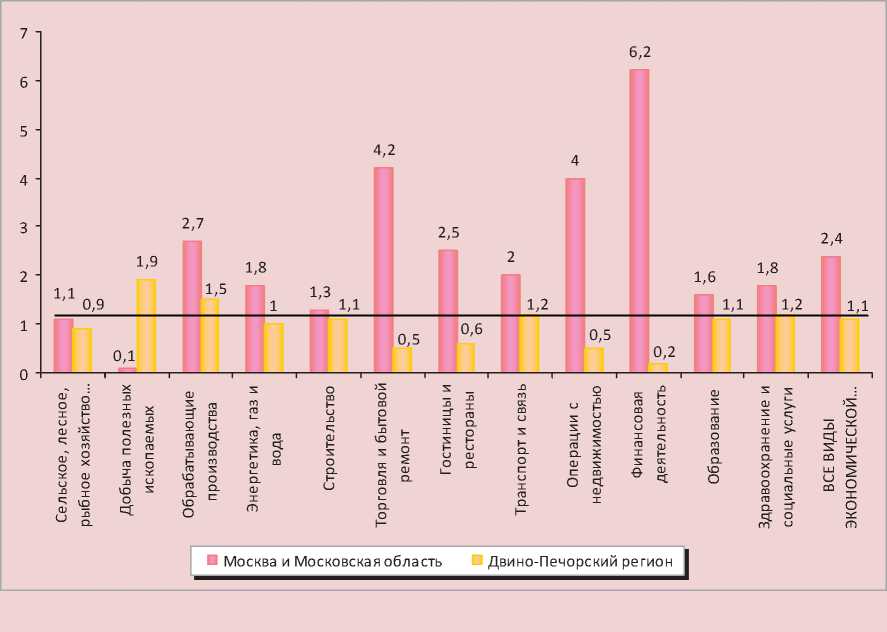

Результат деления доли региона в России по добавленной стоимости в конкретном виде деятельности на долю региона в численности населения представляет коэффициент локализации: во сколько раз данная деятельность в регионе представлена больше или меньше в сравнении с Россией в целом (рисунок) .

Существенные различия в локализации отраслей материального производства достаточно достоверно отражают специализацию регионов. В Двино-Печорском регионе (суммарно) это относится к добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, строительству, транспорту и связи. Широкий набор отраслей специализации отличает Европейский Север от Азиатского. Однако и здесь многие локальные хозяйственные системы являются монопрофильными, что таит в себе угрозу безработицы, особенно в периоды экономических кризисов4.

Коэффициент локализации видов экономической деятельности относительно численности населения (Россия – 1,0)

В контексте монопрофильности уместно напомнить классическое экономикогеографическое сравнение региона с образом двуликого Януса, одно лицо которого ориентировано на внешние, второе – на внутренние потребности и интересы. Развивать экономику для нужд «собственного» населения крайне необходимо, что сглаживает недостатки узкой специализации, но с учетом соответствующих потенциалов соседних городов и территорий.

Коэффициент локализации образования, здравоохранения и социальных услуг в Двино-Печорском регионе в целом, Республике Коми и Архангельской области выше единицы. Это можно оценить положительно и объяснить наличием крупных университетских комплексов и специализированных медицинских центров в Архангельске и Сыктывкаре.

Вместе с тем надо иметь в виду и такое объяснение, как дороговизна бюджетных и платных услуг, вызванная частично дополнительными затратами на заработную плату в соответствии с районными коэффициентами и стажевыми надбавками для районов Крайнего Севера и местностей, к ним приравненных.

Для сравнения приведены коэффициенты локализации по Москве и Московской области, взятых в качестве единого региона.

Уровень локализации всех видов экономической действительности здесь в 2,4 раза выше, чем в среднем по России. Это вполне нормально, особенно для обрабатывающих производств (2,7), гостиниц и ресторанов (2,5), образования (1,6), здравоохранения (1,8), но чрезмерно много для торговли (4,2), операций с недвижимостью (4,0) и финансовой деятельности (6,2).

Из 1058 кредитных организаций, зарегистрированных в РФ на начало 2010 г., 522 (49,3%) находятся в Москве; в них сконцентрировано 42,7% рублевых вкладов юридических и физических лиц и 70% – в иностранной валюте. Конечно, столичный регион закономерно имеет высокий уровень сосредоточения рыночной инфраструктуры. Негатив в данном случае заключается в том, что этот уровень получен в основном за счет ее недоразвитости в большинстве других регионов страны. Не соблюдается один из основных принципов размещения производительных сил – обеспечение национальной безопасности, – который распространяется на все виды экономической деятельности, включая и финансово-банковскую.

Социальные показатели

В социально-экономическом развитии социальная составляющая оценивается многогранно: от организации рабочих мест до «экономики счастья», от абсолютной бедности до почти полного благополучия. При этом счастье и благополучие каждый социальный слой населения понимает по-своему. Не углубляясь в социологию, сделаем попытку из многочисленных статистических показателей выбрать те, которые наиболее достоверно характеризуют социальные аспекты жизнедеятельности под углом зрения оценки уровней регионального развития.

В части денежных доходов к таким показателям мы отнесли их среднедушевой объем и соотношение с величиной прожиточного минимума (табл. 5) .

Видно, что высокие доходы не всегда соответствуют такому же уровню обеспеченности населения деньгами относительно прожиточного минимума. Именно соотношение доходов и прожиточного минимума отражает реальную ситуацию в социальном развитии регионов. Только с учетом этого факта можно судить о динамике роста реальных доходов (табл. 6) .

Данные, приведенные в таблицах 5 и 6, отражают следующее.

-

• Стоимость прожиточного минимума растет быстрее, чем реальные денежные доходы. Это обусловлено тем, что индексы цен, принимаемые в расчет среднедушевых реальных доходов и величины прожиточного минимума, охватывают разный по объему набор товаров: в первом случае он достаточно широк, во втором – относительно узок и включает продукты питания, одежду и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Цены на товары первой необходимости, особенно на услуги ЖКХ, растут

Таблица 5. Среднедушевые денежные доходы и величина прожиточного минимума в 2008 и 2009 гг.

|

Россия и регионы |

Среднедушевые доходы в месяц |

Величина прожиточного минимума в IV кв. |

Соотношение доходов и прожиточного минимума в IV кв. |

|||||||||

|

рублей |

в % к России |

рублей |

в % к России |

% |

в % к России |

|||||||

|

2008 г. |

2009 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2008 г. |

2009 г. |

|

|

Россия |

14941 |

16857 |

100,0 |

100,0 |

4693 |

5144 |

100,0 |

100,0 |

364,7 |

386,1 |

100,0 |

100,0 |

|

Республика Коми |

18636 |

20125 |

124,7 |

119,4 |

6198 |

6798 |

132,1 |

132,1 |

321,3 |

319,4 |

88,1 |

82,7 |

|

Архангельская область |

14824 |

17218 |

99,2 |

102,1 |

5661 |

6210 |

120,6 |

120,7 |

292,9* |

301,7* |

80,3 |

78,1 |

|

Вологодская область |

12193 |

12125 |

81,6 |

72,0 |

4851 |

5270 |

103,4 |

102,4 |

276,8 |

259,2 |

75,9 |

67,1 |

|

Двино-Печорский регион в целом |

14905 |

16169 |

99,8 |

95,9 |

5513 |

5801 |

117,5 |

112,8 |

294,8 |

291,2 |

80,8 |

75,4 |

* По Архангельской области статистика не отражает соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума в IV квартале, поэтому данное соотношение показано к величине начисленной заработной платы.

более быстрыми темпами, но именно они предопределяют степень материального достатка большей части населения.

-

• По соотношению реальных доходов и прожиточного минимума северные регионы уступают многим другим, что и влияет на отток населения.

-

• По динамике данного соотношения общероссийскому показателю среди трех рассматриваемых регионов уступает только Республика Коми, население которой сократилось весьма существенно – с 1240 тыс. в 1990 г. до 906 тыс. в 2010 г.

-

• Финансовый кризис негативно сказался на обеспечении деньгами населения Республики Коми и Вологодской области, ведущие предприятия которых в значительной мере ориентированы на экспорт; Архангельская область в этом аспекте социального развития оказалась устойчивее.

Распределение общего объема доходов по группам населения отражает степень социальной стратификации общества (табл. 7).

В России она чрезмерна повсеместно, особенно в регионах с высокой капитализацией нефтегазовых ресурсов, например в Республике Коми и Ненецком автономном округе. О том, что такое положение не соответствует образу социально справедливого государства, наукой заявлено уже давно. Однако положительных сдвигов в сторону социальной справедливости в последние годы не наблюдается; расслоение населения по доходам даже несколько увеличивается. Но есть и положительная динамика: доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения снизилась за период 2000 – 2009 гг. в России с 29,0 до 13,2%, Республике Коми – с 26,3 до 16,6, Архангельской области – с 33,5 до 14,0, в том числе Ненецком АО – с 37,9 до 7,3, Вологодской области – с 28,5 до 18,4, в целом по Дви-но-Печорскому региону – с 28,7 до 16,1%. В принципе же указанная доля должна быть приведена к нулевой отметке.

Таблица 6. Рост денежных доходов населения в реальном выражении и их соотношения с величиной прожиточного минимума, в %

|

Россия и регионы |

Рост среднедушевых реальных доходов |

Рост соотношения реальных доходов и прожиточного минимума |

||

|

2005 – 2009 гг. |

2009 г. к 2008 г. |

IV кв. 2004 – IV кв. 2009 г. |

IV кв. 2008 – IV кв. 2009 г. |

|

|

Россия |

148,7 |

101,0 |

120,2 |

105,8 |

|

Республика Коми |

119,4 |

95,5 |

110,6 |

99,4 |

|

Архангельская обл. |

155,8 |

103,3 |

122,0 |

109,0 |

|

Вологодская обл. |

128,6 |

89,6 |

125,9 |

93,6 |

|

Двино-Печорский регион в целом |

136,2 |

102,7 |

120,2 |

100,9 |

Таблица 7. Распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным группам населения в 2005 – 2009 гг.

|

Россия и регионы |

Удельный вес группы населения, % |

||||

|

Первая (с наименьшими доходами) |

Вторая |

Третья |

Четвертая |

Пятая (с наибольшими доходами) |

|

|

Россия |

5,5 – 5,1 |

10,2 – 9,8 |

15,2 – 14,8 |

22,7 – 22,5 |

46,4 – 47,8 |

|

Республика Коми |

5,0 – 5,0 |

9,6 – 9,8 |

14,7 – 14,7 |

22,5 – 22,5 |

48,2 – 48,1 |

|

Архангельская область |

6,5 – 5,9 |

11,3 – 10,8 |

16,1 – 15,6 |

23,0 – 22,9 |

43,1 – 44,8 |

|

в т.ч. Ненецкий АО |

5,3 – 4,6 |

9,9 – 9,2 |

15,0 – 14,2 |

22,6 – 22,3 |

47,2 – 49,7 |

|

Вологодская область |

6,4 – 6,3 |

11,3 – 11,2 |

16,0 – 16,0 |

23,0 – 23,0 |

43,3 – 43,5 |

|

Двино-Печорский регион в целом |

6,1 – 5,8 |

10,8 – 10,6 |

15,7 – 15,5 |

23,0 – 22,8 |

44,5 – 45,3 |

Представим такое желаемое состояние, когда:

-

• коэффициент дифференциации доходов составит не более 10 раз, что предельно допустимо с точки зрения удержания социальной стабильности;

-

• группа населения с наименьшими доходами будет иметь среднедушевой доход не ниже прожиточного минимума;

-

• соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума в сравниваемых регионах не ниже, чем в среднем по России, исключая Москву, то есть примерно 333%.

При заданных условиях и их проекции на ситуацию 2009 г. среднедушевые доходы должны были бы составить в месяц: в Республике Коми – 20,6 тыс. руб., Архангельской области – 18,6, Вологодской области – 16,0 тыс. руб. Отклонение от фактических доходов составляет от 2% (Республика Коми) до 32% (Вологодская область).

Как нам представляется, приведенные в табл. 8 расчетные данные есть вектор региональной политики в направлении социальной справедливости и устойчивого развития. Ясно, что сам собой он не исполнится, поскольку доходы первых двух групп населения (из десяти) потребуется увеличить в Республике Коми в 3,0, Архангельской области – в 2,4, Вологодской области – в 1,7 раза. Именно жизнеобеспечение населения с наименьшими доходами сопряжено с решением наиболее трудных задач в области занятости, создания рабочих мест с относительно высокими доходами и соответствующей подготовкой кадров, активизации коммерческой предприимчивости, организации общественных работ для обездоленных, нормативного регулирования различий в размерах заработной платы и предельных цен на товары первой необходимости, реструктуризации расходов населения5 и повышения объема социальных выплат.

Таблица 8. Распределение денежных доходов по 10-процентным группам населения с учетом величины прожиточного минимума в IV кв. 2009 г. и при заданных (желаемых) условиях*, тыс. руб.

|

Регион |

cd . § I-1*1 CD ^ co 5 |

Группа населения |

Среднедушевой доход в месяц |

|||||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

о О co |

— co t cd cd o. о ^ ^' о о |

|||

|

Республика Коми |

6,8 |

7,0 |

8,2 |

10,3 |

12,6 |

13,4 |

16,5 |

20,6 |

24,7 |

31,0 |

62,0 |

20,6 |

20,1 |

1,02 |

|

Архангельская обл. |

6,2 |

6,5 |

7,6 |

10,8 |

12,1 |

13,2 |

15,8 |

17,7 |

22,3 |

26,0 |

54,0 |

18,6 |

17,2 |

1,08 |

|

Вологодская обл. |

5,3 |

5,5 |

6,4 |

9,5 |

10,7 |

12,0 |

13,6 |

16,2 |

19,4 |

22,1 |

44,8 |

16,0 |

12,1 |

1,32 |

|

Двино-Печорский регион в целом |

6,0 |

6,3 |

7,2 |

10,1 |

11,8 |

12,9 |

15,4 |

17,9 |

21,7 |

25,7 |

52,0 |

18,1 |

14,9 |

1,21 |

|

Удельный вес групп населения в распределении общей суммы доходов, % |

- |

3,4 3,5 |

4,0 4,1 |

5,05,9 |

6,1 6,7 |

6,5 7,5 |

8,0 8,5 |

9,5 10,1 |

12,0 12,1 |

13,815,0 |

28,0 30,0 |

- |

- |

- |

|

* Условия обозначены в тексте. |

||||||||||||||

5 По данным Комистата за 2008 г., люди с наименьшими доходами тратили на питание 50,5% своих расходов, с наибольшими – 16,2%; на покупку непродовольственных товаров – соответственно 17,7 и 67,3%. Это тоже признак чрезмерной социальной стратификации.

Предлагаемые пропорции в распределении общей суммы реальных денежных доходов почти не затрагивают интересов групп населения со средними и высокими доходами, хотя социальный разрыв и общий уровень концентрации доходов (коэффициент Джини) заметно снизятся (табл. 9) . Для реализации предлагаемого потребовалось бы (в общем ряду перечисленных мер) повышение роли государственных фондов социального обеспечения, что многие связывают с введением прогрессивной шкалы налогообложения. Правда, это политическое решение по известным причинам может быть заблокировано. В таком случае следовало бы дифференцировать саму базу налогообложения, выделив заработную плату, доходы от собственности, дивиденды, корпоративные премиальные и другие источники, каждый из которых имел бы свою плоскую налоговую ставку существенно выше, чем налог на заработную плату.

Согласованное развитие

Совершенствование регулирования социально-экономического развития во многом зависит от согласованных инициатив субъектов Федерации, тем более если они представляют интересы населения, объединенного единым социально-экономическим пространством, в нашем примере – Двино-Печорским.

На первых порах региональным правительствам целесообразно сосредоточить внимание на рационализации межбюджетных отношений, нормировании участия каждого региона в реализации общефедеральных программ и национальных проектов, формировании межрегиональных программ развития «транзитной» инфраструктуры и «смежных» окружных и районных муниципалитетов.

В согласованном развитии Вологодской, Архангельской областей и Республики Коми заинтересованы такие хозяйствующие субъекты, как Управление Северной железной дороги (г. Ярославль), ОАО «Белкомур» (г. Сыктывкар), Вологодская лесоустроительная организация «Северный филиал государственной инвентаризации лесов Федерального государственного унитарного предприятия «Рослесин-форт», Двино-Печорское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (г. Архангельск), Архангельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, почти все нефтегазодобывающие и геологоразведочные организации, работающие на севере Республики Коми и в Ненецком автономном округе. Значительная роль в координации стратегий и программ социально-экономического развития отводится региональным правительствам

Таблица 9. Показатели социальной стратификации: фактически в 2009 г. и расчетно при заданных (желаемых) условиях

В качестве перспективного объекта пространственной интеграции можно было бы рассмотреть территорию под условным названием « пять углов »: юг Архангельской области (Котлас, Сольвычегодск, Коряжма, Вычегодский), юг Республики Коми (Объячево, Спаспоруб, Лойма, Летка), восток Вологодской области (Великий Устюг, Кичменгский Городок, Никольск, Пермас), 1.

-

2.

-

3.

-

4. 5.

-

6.

-

7.

север Кировской области (Луза, Пинюг, Опарино, Мураши), восток Костромской области (Вохма, Пищуг, Павино). Это должен быть объект особого территориального планирования, районного проектирования и программно-целевого управления. Проблемность указанных территорий не вызывает сомнений, поскольку именно в этих «углах» особенно отчетливо проявляется неудовлетворительное состояние периферии. Сомнение возникает лишь относительно интеграционных желаний и способностей органов государственного и муниципального управления в их реализации.