Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области

Автор: Ворошилов Николай Владимирович, Губанова Елена Сергеевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия развития

Статья в выпуске: 6 (36), 2014 года.

Бесплатный доступ

Социально-экономическое развитие регионов во многом зависит от состояния экономики и социальной сферы входящих в его состав муниципальных образований, поскольку именно на этом уровне власти осуществляется предоставление основных услуг населению, обеспечение комфортных условий проживания, что определяет рост уровня и качества жизни. В условиях усиления дифференциации социально-экономического развития территорий особую актуальность приобретает выявление и исследование групп (типов) территорий со сходными факторами, условиями, параметрами развития в целях реализации специфических мер региональной политики. В статье предложена и апробирована методика сравнительного анализа, в которой использованы различные приёмы стандартизации показателей, что позволило оценить уровень социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Вологодской области и выделить 5 типов территорий на основе расчёта интегрального показателя, агрегирующего 18 исходных статистических индикаторов. Показано, что наиболее высокий уровень социально-экономического развития характерен для городов Вологды и Череповца и прилегающих к ним районов, а с удалением от областного центра он снижается. Типологизация муниципальных образований позволила предложить основные направления и инструменты региональной политики для территорий с разным уровнем развития.

Вологодская область, муниципальное образование, муниципальный район, городской округ, уровень социально-экономического развития, территориальная дифференциация, группировка, типологизация территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/147109690

IDR: 147109690 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/esc/2014.6.36.5

Текст научной статьи Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области

Одной из важнейших задач управления развитием региона является преодоление неравномерности социально-экономического развития входящих в его состав муниципальных образований.

Объективное неравенство ресурсов, условий и возможностей развития различных территориальных образований приводит к территориальной дифференциации, то есть к существенным различиям по основным параметрам социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований. Значительная неравномерность развития обусловливает весьма заметное неравенство в уровне жизни населения, его миграцию в более благоприятные территории, «угасание» развития и «вымирание» целых населённых пунктов.

Подобным проблемным территориям требуются специальные меры поддержки со стороны государства и органов местного самоуправления.

Исследование социально-экономических процессов позволило установить, что дифференциация регионов России является одной из самых высоких среди большинства стран мира и, как можно отметить, при переходе с регионального на местный уровень становится более значительной. Не является исключением и Вологодская область, в которой на 1 января 2014 г. насчитывалось 283 муниципальных образования, в том числе 2 городских округа (Вологда и Череповец), 26 муниципальных районов, 22 городских и 233 сельских поселения. В таблице 1

Таблица 1. Соотношение максимального и минимального значений показателей среди муниципальных районов Вологодской области, раз

|

Показатель |

Год |

||||||

|

1991 |

1996 |

2001 |

2006 |

2011 |

2012 |

2013 |

|

|

Объём производства промышленной продукции на 1 жителя |

29,9 |

40,6 |

78,8 |

47,7 |

537,3 |

366,2 |

733,5 |

|

Объём производства сельскохозяйственной продукции на 1 жителя |

10,1 |

10,1 |

9,7 |

20,1 |

19,6 |

19,6 |

19,1 |

|

Объём инвестиций в основной капитал на 1 жителя |

2,5 |

14,7 |

26,8 |

35,3 |

22,2 |

83,8 |

160,4 |

|

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата |

1,3 |

2,2 |

2,0 |

1,5 |

2,1 |

2,9 |

1,9 |

|

Оборот розничной торговли на 1 жителя |

1,3 |

3,0 |

2,8 |

2,5 |

1,7 |

1,8 |

1,9 |

|

Обеспеченность населения врачами на 10 000 населения |

2,8 |

2,8 |

3,6 |

3,5 |

3,4 |

3,4 |

3,0 |

|

Обеспеченность населения жильём, кв. м на 1 жителя |

1,5 |

1,5 |

1,4 |

1,8 |

1,6 |

1,6 |

1,6 |

Примечание. Расчёты здесь и далее проведены авторами на основе официальной статистической информации по районам и городам Вологодской области [6; 10; 11].

представлен ряд показателей, отчётливо характеризующих неравномерность социально-экономического развития муниципалитетов региона.

Как видно из представленных данных, разрыв между 26 муниципальными районами по показателю среднедушевого объёма увеличился в промышленном производстве с 30 раз в 1991 году до 733 раз в 2013 г., сельскохозяйственном – с 10 до 19 раз соответственно, инвестиций – с 2,5 до 160 раз.

В социальной сфере по ряду параметров (в частности, размер заработной платы, обеспеченность врачами, жильём и оборот розничной торговли) за исследуемый период имели место разнонаправленные изменения, однако дифференциация по-прежнему остается тормозом развития региона.

По итогам 2013 г. следует также указать на концентрацию 90% промышленного производства области и 63% всех инвестиций в стоимостном выражении в двух городских округах – Вологде и Череповце, при этом 2/3 (63%) сельскохозяйственного производства сосредоточено в пяти прилегающих к этим городам районах.

Такая ситуация приводит к сужению возможностей и перспектив развития большинства периферийных районов области, отставанию уровня жизни проживающего там населения, к сохранению низкой инвестиционной активности.

Вместе с тем муниципальный уровень управления, являясь наиболее приближенным к конкретным потребностям и интересам населения, обеспечивает необходимые условия его жизнедеятельности, и, кроме того, большинство проблем социально-экономического развития территориально локализованы именно на этом уровне (муниципальные районы, городские и сельские поселения, городские округа, внутригородские территории городов федерального значения) [3]. Поэтому развитие муниципальных образований, где существует возможность более полного учета специфики и особенностей территорий, местных ресурсов и условий, во многом определяет социально-экономическое развитие территориальных образований более высокого уровня (субъекта РФ и страны в целом).

Существующие в регионах механизмы управления территориальной дифференциацией социально-экономического развития направлены в основном на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований и не учитывают специфику их социально-экономического развития, возможностей и потенциала. Это, в свою очередь, требует разработки дифференцированного подхода к регулирующему воздействию, включая поиск новых форм и методов: со стороны субъекта федерации – на муниципальные образования и со стороны муниципальных районов – на поселения в целях обеспечения их комплексного и эффективного развития.

Основой такого подхода может стать типологизация территорий, которая позволит выделить административные образования со сходным потенциалом, особенностями, тенденциями и проблемами социально-экономического развития.

Анализ работ отечественных экономистов показал, что существуют два ключевых подхода, на базе которых производится типологизация территорий: качественный и количественный.

Первый подход предусматривает выделение регионов со сходными качественными характеристиками, ресурсами и условиями развития (например, приграничные, проблемные, депрессивные и отсталые; старопромышленные, регионы – «локомотивы роста», опорные и т.д.). В рамках второго подхода предлагается построе- ние различных интегральных рейтингов территорий1 с использованием множества социально-экономических показателей и выделением на этой основе групп регионов или муниципальных образований [1].

В настоящее время учеными разработаны методики, позволяющие оценить уровень социально-экономического развития как регионов, так и муниципальных образований, а также их потенциал, конкурентоспособность, инвестиционную привлекательность, качество жизни населения. Их основные отличия заключаются в составе применяемых показателей и математическом аппарате их агрегирования в интегральный индекс. При этом исходные показатели в большинстве случаев стандартизируются (нормируются) относительно среднего или лучшего значения (нормативного).

Однако большинство методик не лишены таких недостатков, как значительное число показателей, используемых для оценки, и сложность математического аппарата их обработки. Это может затруднять интерпретацию результатов; приводить к сглаживанию явных различий субъектов при стандартизации исходных показателей относительно лучших значений, которые в большинстве случаев являются выбросами (значительно выше показателей в других субъектах) в ряде сырьевых регионов [2].

На наш взгляд, заслуживает внимания методический подход, использующий многомерный сравнительный анализ для оценки уровня социально-экономического развития, под которым, по нашему мнению, следует понимать среднюю степень достижения регионом (муниципальным образованием) значений показателей относительно средних, эталонных или лучших значений [2].

Подобный подход был использован в исследованиях ИСЭРТ РАН, что нашло отражение в [1; 4; 9; 12; 14]. Достоинством данной методики является то, что она может быть использована для оценки уровня развития как регионов [2], так и муниципальных образований [1].

Суть методики заключается в расчете интегрального показателя уровня социально-экономического развития муниципальных образований, агрегирующего исходные статистические показатели, и в выделении на его основе пяти групп территорий. Предлагаемый нами [2] алгоритм оценки уровня развития муниципальных образований представим ниже.

На первом этапе , на основе имеющейся официальной статистической информации, формируются перечень и блоки показателей, которые отражают различные стороны социально-экономического развития территорий. При этом они выбирались таким образом, чтобы собрать все данные по всем муниципалитетам за длительный период (не менее 10 лет). С некоторыми изменениями были взяты перечень и блоки показателей (на основе предлагаемых в монографии [9]), приводимые в таблице 2 .

На втором этапе показатели, составляющие содержание блоков, стандартизируются относительно средних значений:

Таблица 2. Перечень и блоки показателей для расчёта интегрального показателя уровня социально-экономического развития

|

Блок показателей |

Показатель |

|

R 1 Демографические показатели |

|

|

R 2 Благоустройство |

|

|

R 3 Уровень жизни |

|

|

R 4 Экономика |

|

|

k i =X i /X cpi , (1) k i = -x i— x Mak^ , (4) x - X мин макс ki= xсрi/xi , (2) k i =x i /x макс , (5) где ki – стандартизированный коэффици ент, который рассчитывается по формуле 1 для ki= xмин/xi , (6) прямых показателей2, а для обратных3 – в со- где ki – стандартизированный коэффици- ответствии с формулой 2; x i – значение i-го ент, который рассчитывается по формуле 3 или показателя в муниципальном образовании; 5 для прямых показателей, а для обратных – в xсрi – среднее значение i-го показателя по всем соответствии с формулой 4 или 6; xi – значе-муниципальным районам и городским округам ние i-го показателя в муниципальном обра-региона (в среднем по области) или только по зовании; xмакс – максимальное значение i-го муниципальным районам. показателя по всем анализируемым муни- Показатели могут быть стандартизиро- ципальным образованиям региона; x мин – ваны (нормированы) относительно лучше- среднее значение i-го показателя по всем го и худшего значений по всей совокупно- муниципалитетам. сти исследуемых территорий: При нормировании по формулам 3 и 4 значения стандартизированных коэффи- xi Хмин k i - , ( ) циентов, синтетических показателей по Хмакс хмин блокам, интегрального показателя распо лагаются в интервале от 0 до 1.

детельствует о положительных тенденциях развития, об улучшении ситуации. лей к сопоставимому виду и устранения

, и максимальных значений показателей) развитии (коэффициент смертности, уровень зарегистри рованной безработицы). возможно использовать z-преобразование: |

|

k i = x x , (7)

σ где xi – значение i-го показателя в муниципальном образовании; xсрi – среднее значение i-го показателя по всем муниципальным образованиям; σ – стандартное (среднеквадратическое) отклонение по показателю.

На базе стандартизированных показателей определяется синтетический показатель по каждому из блоков (Rj) по формуле:

n

R j = £k t )/n , (8)

i = 1

где n – число показателей в блоке.

На третьем этапе рассчитывается интегральный показатель уровня социально-экономического развития субъекта РФ (Iобщ):

Iобщ = (R1 + R2 + R3 + R4)/4 , (9)

где R1 – интегральный показатель по блоку «Демографические показатели»; R2 – интегральный показатель по блоку «Благоустройство»; R3 – интегральный показатель по блоку «Уровень жизни»; R4 – интегральный показатель по блоку «Экономика».

На четвертом (завершающем) этапе осуществляется группировка муниципальных образований по уровню социальноэкономического развития, который определяется следующими интервальными оценками интегрального показателя I : общ

|

Уровень |

Диапазон Iобщ |

|

|

стандартизация по формулам 1 и 2 |

стандартизация по формулам 3 и 4 |

|

|

Высокий |

I ≥ 1,15 |

0,8 ≤ I ≤ 1,0 |

|

Выше среднего |

1,05 ≤ I < 1,15 |

0,6 ≤ I < 0,8 |

|

Средний |

0,95 ≤ I < 1,05 |

0,4 ≤ I < 0,6 |

|

Ниже среднего |

0,85 ≤ I < 0,95 |

0,2 ≤ I < 0,4 |

|

Низкий |

I < 0,85 |

0,0 ≤ I < 0,2 |

Выбор пяти градаций уровня развития позволяет легко интерпретировать результаты и установить сходство и различия в особенностях развития муниципалитетов. Ширина интервала 0,1 единицы (для стандартизации по формулам 1 и 2), на наш взгляд, достаточно оптимальна, так как районы каждой группы в данном случае отличаются от районов соседней группы по всем показателям в среднем на 10% (например, по величине заработной платы территории области отличаются в 2013 г. в среднем на 25 127 руб. 0,1=2513 руб., что составляет треть величины прожиточного минимума в области, а это весьма существенно).

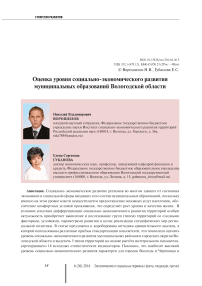

При использовании официальных данных государственной статистики по Вологодской области была проведена апробация данной методики, что дало возможность оценить в комплексе уровень социальноэкономического развития (далее – УСЭР) территорий региона. Результаты исследования представлены на рисунках 1 – 3, в таблицах 3, 4. На рисунке 1 показана группировка муниципальных районов и городских округов (Вологда и Череповец) области по итогам 2013 г. (исходные 18 показателей стандартизированы относительно средних по области значений по формулам 1 и 2), что ещё раз наглядно подтверждает тот факт, что основная экономическая активность концентрируется в двух городах области и прилегающих к ним районах. 19 из 26 районов области попали в группу с низким уровнем развития (значения большинства показателей в этих территориях существенно отстают от среднеобластных и значений городских округов). Это позволяет исключить данные города из дальнейшего исследования и сосредоточить внимание только на муниципальных районах.

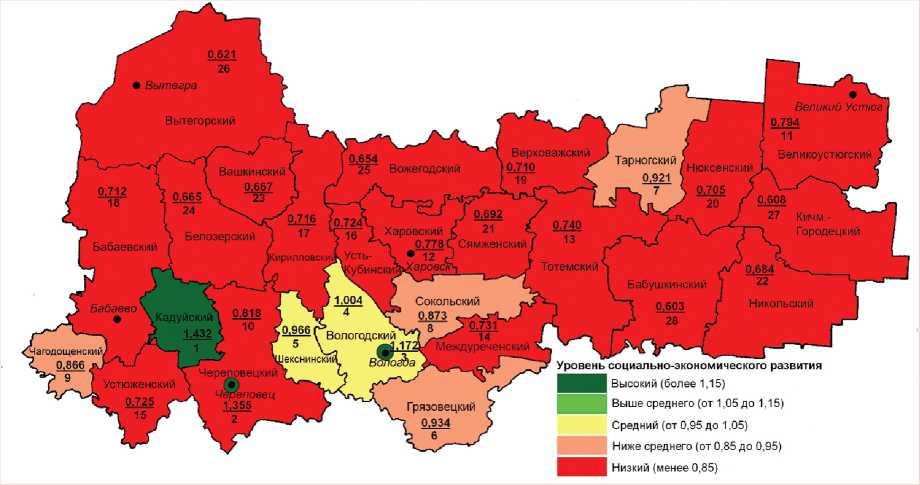

На рисунке 2 (см. также табл. 4) представлена группировка муниципальных районов Вологодской области по УСЭР в 2000 и в 2013 гг. (исходные 18 показателей стандартизированы относительно средних по районам значений по формулам 1 и 2).

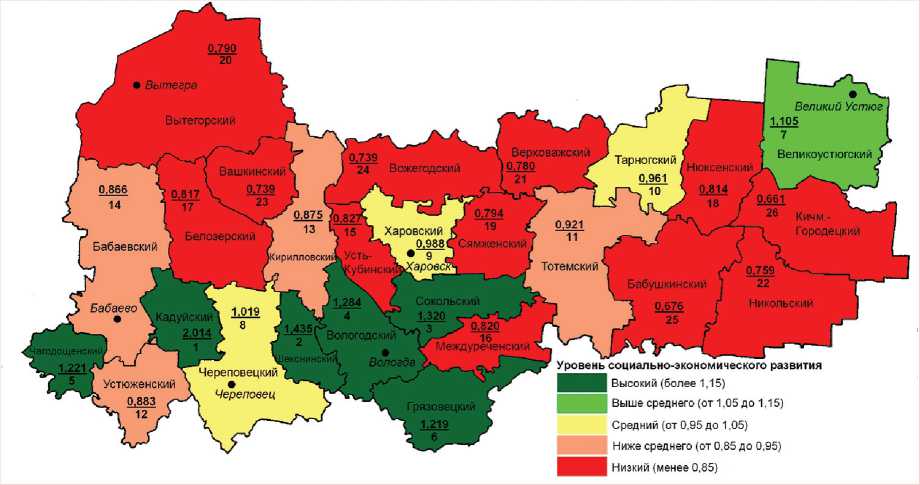

На рисунке 3 приведена группировка муниципальных районов области в 2013 г.

Рисунок 1. Группировка муниципальных районов и городских округов Вологодской области по уровню социально-экономического развития в 2013 г. (стандартизация исходных показателей относительно среднеобластных значений)

Рисунок 2. Группировка муниципальных районов Вологодской области по уровню социально-экономического развития в 2013 г. (стандартизация исходных показателей относительно среднерайонных значений)

Рисунок 3. Группировка муниципальных районов Вологодской области по уровню социально-экономического развития в 2013 г. (стандартизация исходных показателей относительно максимального и минимального значений по районам)

(исходные 18 показателей стандартизированы относительно максимальных и минимальных значений по формулам 3 и 4). Как видно, в группу с высоким и низким уровнем социально-экономического развития не попал ни один район. Лидеры промпроизводства области, Шекснинский и Кадуйский районы расположились в группе с уровнем развития выше среднего, 11 районов – в группе со средним, 13 – в группе с уровнем ниже среднего.

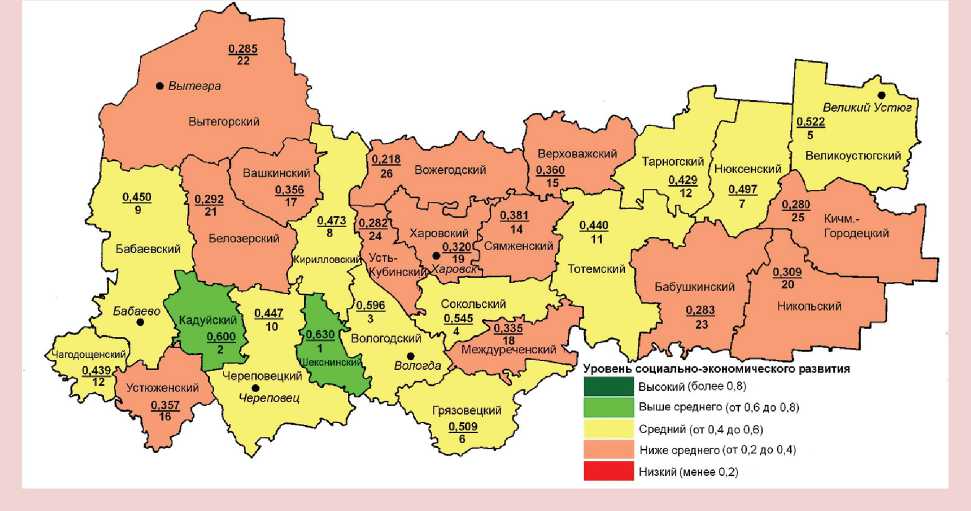

Таблица 3 показывает группировку муниципальных районов Вологодской области по УСЭР. Исходные 18 показателей стандартизированы с помощью z-преобразования по формуле 7.

Результаты расчетов интегрального показателя, отражающего уровень социально-экономического развития районов Вологодской области (по 18 исходным статистическим показателям, стандартизированным относительно среднерайонных значений), позволяют утверждать, что в целом за 2000–2013 гг. ситуация в регионе ухудшилась. Если в 2000 г. к группе с низким уровнем развития относились 8 районов, то в 2013 г. – уже 12 (табл. 4, см. рис. 2). Количество районов с высоким уровнем развития не изменилось – 6. В целом за исследуемый период ухудшение социально-экономического положения отмечено в шести муниципальных районах (Череповецком, Тотемском, Белозерском, Нюксенском, Вытегорском, Вашкинском). В группы с более высоким уровнем развития переместились три района (Грязовец-кий, Харовский, Тарногский).

В 2013 году к группе с высоким уровнем социально-экономического развития относились Кадуйский, Шекснинский, Сокольский, Чагодощенский, Вологодский и Грязовецкий районы. Первые 4 района являются в регионе лидерами по величине среднедушевого объема промышленного производства (значения данного показателя в 2,5 раза выше, чем в среднем по

Таблица 3. Группировка муниципальных образований Вологодской области по УСЭР в 2013 г. (стандартизация исходных показателей проведена с помощью z-преобразования)

|

УСЭР |

Муниципальный район |

|

Высокий |

1. Шекснинский (0,627); 2. Кадуйский (0,599); 3. Сокольский (0,433); 4. Вологодский (0,403) |

|

Выше среднего |

5. Великоустюгский (0,359); 6. Грязовецкий (0,333); 7. Тарногский (0,164) |

|

Средний |

8. Кирилловский (0,049); 9. Нюксенский (0,046); 10. Тотемский (0,042); 11. Бабаевский (-0,019); 12. Череповецкий (-0,048) |

|

Ниже среднего |

13. Чагодощенский (-0,098); 14. Харовский (-0,171); 15. Сямженский (-0,184); 16. Верховажский (-0,248); 17. Устюженский (-0,275); 18. Никольский (-0,292) |

|

Низкий |

|

|

Примечание. В скобках рядом с названием района представлено значение интегрального показателя уровня социальноэкономического развития. |

|

Таблица 4. Места районов Вологодской области по значению интегрального индекса социально-экономического развития

Все муниципальные образования, входящие в данную группу, достаточно инвестиционно привлекательны, а Кадуйский, Чагодощенский и Грязовецкий районы занимают 1, 3 и 4 места соответственно среди районов области по объёму капиталовложений в расчёте на 1 жителя. На указанных территориях наблюдаются невысокий уровень безработицы (за исключением Чагодощенского района, где он был выше среднего по районам и области). По доле жилья, оборудованного водопроводом, канализацией и центральным отоплением (уровень благоустройства по всем трем видам выше среднего по районам), все районы данной группы занимают места не ниже 10-го.

В 2013 году к группе с уровнем развития выше среднего относился Великоустюгский район, у которого значения отдельных показателей, входящих в интегральный индекс, были ниже, чем у районов-лидеров. Вместе с тем данный район характеризуется высоким среднедушевым объемом промышленного производства, розничного товарооборота и платных услуг и в то же время высоким уровнем безработицы (2,5%). Последнее обусловлено прежде всего прекращением деятельности Краса-винского льнокомбината.

Череповецкий, Харовский и Тарног-ский районы входили в 2013 году в группу со средним уровнем социально-экономического развития. Среднедушевые объемы промышленного и сельскохозяйственного производства в этих муниципальных образованиях (за исключением Череповецкого района) ниже средних по районам. При этом в Харовском районе среднедушевой объем инвестиций в основной капитал организаций территории является одним из самых высоких (2 место) среди районов области. Экономическая ситуация в указанном районе характеризуется высоким уровнем безработицы – 1,8% в 2012 г., тогда как в среднем по районам – 1,7%.

Демографическая ситуация в Череповецком, Харовском и Тарногском районах остается неблагоприятной. Так, уровень смертности в Харовском и Тарногском районах выше среднего по районам (18,0‰). Обеспеченность населения этих районов врачами и больничными койками на 10 тыс. населения выше среднего по районам уровня. Вместе с тем благоустройство жилых домов водопроводом в Череповецком и Харовском районах, канализацией – в Харовском, центральным отоплением – в Тарногском районе не превышает среднерайонный уровень. Размер оплаты труда составлял в территориях данной группы в 2013 году от 1,9 до 2,6 величины прожиточного минимума трудоспособного населения (в среднем по районам – 2,3 раза).

Немногим хуже ситуация в Тотемском, Устюженском, Кирилловском и Бабаевском районах, которые по итогам 2013 года принадлежали к группе территорий с уровнем социально-экономического развития ниже среднего . В них среднедушевые объемы промышленного, сельскохозяйственного производства (за исключением Устю-женского района) и инвестиций в основной капитал ниже, чем в среднем по районам области. В двух муниципальных образованиях данной группы уровень зарегистрированной безработицы выше среднего по районам: 1,8% в Кирилловском районе и 2,0% – в Устюженском. Для трёх районов из этих 4-х (за исключением Тотемского) характерен низкий уровень благоустройства жилого фонда: доля жилья, оборудованного водопроводом, канализацией и отоплением, составляет менее 43%.

В группу с низким уровнем социальноэкономического развития в 2013 году по- пали 12 районов (Усть-Кубинский, Между-реченский, Белозерский, Нюксенский, Сямженский, Вытегорский, Верховажский, Никольский, Вашкинский, Вожегодский, Бабушкинский, Кичменгско-Городецкий). В этих муниципальных образованиях среднедушевой объем промышленного производства не превышает 23% от значения показателя района-лидера. В десяти районах объем сельхозпроизводства и инвестиций в расчете на 1 жителя также ниже среднерайонного значения. На данных территориях наблюдается самая высокая в области смертность населения (выше 18,0‰), низкие уровень благоустройства жилого фонда и среднедушевой объем платных услуг. Размер заработной платы во всех районах (за исключением Нюксенско-го и Вытегорского) не превышает 2,5 прожиточного минимума, что свидетельствует о низком уровне жизни населения.

Следует отметить, что в районах с низким и ниже среднего уровнем социальноэкономического развития имеется множество проблем. Однако по ряду показателей некоторые муниципальные образования данных групп были в числе лидеров . Например, в 2013 году Междуреченский район занимал 1 место по доле жилья, оборудованного водопроводом, а Усть-Кубинский – 4 место по объему инвестиций, приходящихся на одного жителя; Нюксенский район – 1 место по уровню оплаты труда работников, а Верховажский, Никольский и Кичменгско-Городецкий районы – 1–3 места по коэффициенту рождаемости.

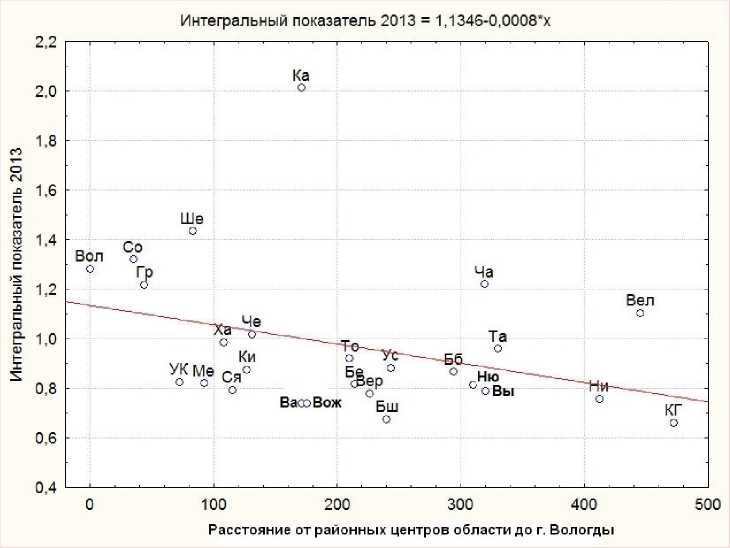

С целью исследования пространственной дифференциации развития территорий Вологодской области проведено исследование радиальной зависимости уровня социально-экономического развития муниципального района (значения интегрального показателя, рассчитанного по методике ИСЭРТ РАН; см. рис. 2) от расстояния районного центра до г. Вологды (по крат- чайшему пути следования по автомобильной дороге).

Так, средний показатель корреляции между расстоянием от районных центров до г. Вологды и средним за 2000–2013 гг. значением интегрального показателя является весьма несущественным (менее 0,4). Это можно объяснить тем, что и на значительном удалении от областного центра есть районы с высоким и выше среднего уровнем развития (Великоустюгский, Чагодощенский), а, напротив, на незначительном удалении (менее 100 км) есть районы, занимающие самые низкие позиции в рейтинге, – Усть-Кубинский и Междуреченский. Хотя можно отметить, что общая закономерность уменьшения величины интегрального показателя с удалением от г. Вологды подтверждается (рис. 4) . Схожее исследование было выполнено, например, в Московской области [5], где данная зависимость заметно выше.

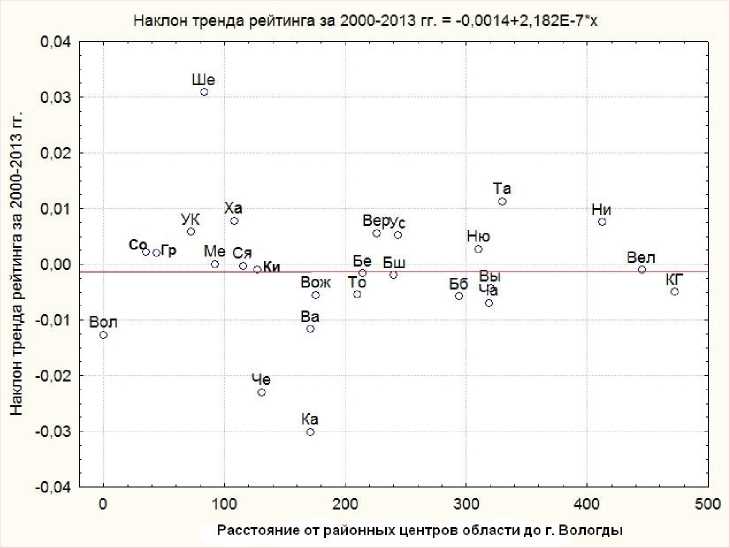

На рисунке 5 представлена зависимость наклона тренда интегрального показателя (коэффициент наклона линейного уравнения тренда за 2000–2013 гг. по каждому району) от расстояния до областного центра. Следует отметить, что связь между динамикой интегрального показателя в районах и расстоянием от райцентра до г. Вологды практически отсутствует.

Таким образом, используемые методические подходы показывают примерно одинаковую картину: уровень социальноэкономического развития и качества жизни выше среднего характерен для территорий, «тяготеющих» к формирующейся агломерации «Вологда – Череповец». В развитии этих территорий наблюдаются позитивные тенденции, а также концентрация значительной доли общеобластного объёма производства и инвестиций, миграционный приток населения. Большинство периферийных районов области (за явным исключением Великоустюгского) отличает

Рисунок 4. Зависимость уровня социально-экономического развития муниципальных районов Вологодской области от расстояния до областного центра

Примечание. Расшифровка условных обозначений районов Вологодской области приведена в таблице 4.

Рисунок 5. Зависимость динамики показателя уровня социально-экономического развития районных центров от расстояния до областного центра

Таблица 5. Направления и инструменты государственного воздействия на развитие муниципальных образований

невысокий уровень развития, низкая инвестиционная привлекательность, что приводит к сдерживанию перспектив развития и миграционному оттоку населения в города и более благоприятные районы.

Подводя итог, можно отметить, что ти-пологизация муниципальных образований Вологодской области по уровню социально-экономического развития позволяет выявить проблемные территории и определить резервы, используя которые можно повысить устойчивость их развития.

Мы считаем, что для территорий с разными уровнем и потенциалом социальноэкономического развития должны применяться дифференцированные меры поддержки со стороны региональных властей, что даст возможность четко обозначить приоритеты, более эффективно расходовать выделяемые средства, учитывать специфику развития таких территорий.

В таблице 5 представлены направления поддержки и соответствующие им инструменты для трех групп территорий (данная группировка упрощает интерпретацию её результатов).

Районам первой группы, имеющим относительные возможности для саморазвития, со стороны органов государственной власти необходима в основном косвенная поддержка, в то время как для районов третьей группы чаще требуются меры прямого воздействия и регулирования. Кроме того, целесообразна разработка специального инструментария и механизмов, направленных на реализацию дифференцированной политики по развитию муниципальных образований, на снижение масштабов территориальной дифференциации и преодоление её последствий. Эти вопросы мы рассмотрим в дальнейших публикациях.

Список литературы Оценка уровня социально-экономического развития муниципальных образований Вологодской области

- Ворошилов, Н.В. Теоретические и практические аспекты оценки уровня социально-экономического развития муниципальных образований /Н.В. Ворошилов//Молодые ученые -экономике: сб. работ молодежной научной школы. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2014. -Вып. 14. -С. 66-88.

- Ворошилов, Н.В. Оценка уровня социально-экономического развития регионов России /Н.В. Ворошилов, Е.С. Губанова//Экономика и предпринимательство. -2013. -№ 12 (Ч. 3). -С. 325-332.

- Ворошилов, Н.В. Тенденции и проблемы развития муниципальных районов Вологодской области /Н.В. Ворошилов//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 1. -Режим доступа: http://vtr.isert-ran.ru/?module=Articles&action=view&aid=3489

- Гутникова, Е.А. Социально-экономическое развитие муниципальных районов Вологодской области в 2000-2010 годах /Е.А. Гутникова, А.Н. Чекавинский, Н.В. Ворошилов//Проблемы развития территории. -2012. -№ 5. -C. 23-34.

- Митрошин, А.А. Методы оценки качества жизни населения и социально-экономической дифференциации территорий (на примере Московской области) : автореф. дис. на соиск. уч. ст. к.э.н.: 08.00.05/А.А. Митрошин. -М., 2013. -23 c.

- Муниципальные районы и городские округа Вологодской области. Социально-экономические показатели. 2000-2013 : стат. сб./Вологдастат. -Вологда, 2014. -324 c.

- О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» от 28 апреля 2008 г. № 607 и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601 : постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317//КонсультантПлюс.

- О федеральной целевой программе «Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002-2010 годы и до 2015 года)» : постановление Правительства РФ от 11 октября 2001 г. № 717//КонсультантПлюс.

- Пространственные аспекты развития региона /под общей ред. д.э.н., проф. В.А. Ильина. -Вологда: Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН, 2008. -298 с.: ил.

- Районы Вологодской области в 1990-1999 годах : стат. сборник/Вологдастат. -Вологда, 2001. -384 c.

- Районы и города Вологодской области. Социально-экономические показатели. 2000-2010 : стат. сборник/Вологдастат. -Вологда, 2011. -348 c.

- Социально-экономические проблемы локальных территорий : монография/Т.В. Ускова, Н.В. Ворошилов, Е.А. Гутникова, С.А. Кожевников. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -196 c.

- Стародубровская, И.В. Проблемы сельского развития в условиях муниципальной реформы в России/И.В. Стародубровская, Н.И. Миронова. -М.: Ин-т Гайдара, 2010. -116 с.: ил. -(Научные труды/Ин-т экономической политики им. Е.Т. Гайдара; № 141Р).

- Ускова, Т.В. Управление устойчивым развитием региона : монография/Т.В. Ускова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2009. -355 c.