Оценка уровня сопротивляемости экономики Российской Федерации внутренним и внешним вызовам

Автор: Мальцев А.А., Чичилимов С.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Государственное управление

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Резко обострившаяся в XXI веке конкуренция между лидерами мировой экономики и претендентами на их место привела к формированию новой глобальной геоэкономической реальности. Ее характеризует все большее распространение агрессивных инструментов воздействия на хозяйственные системы конкурентов: торговых войн, вторичных и третичных санкций, гибридных конфликтов. На фоне наложения этих обстоятельств на начавшийся подъем шестой инновационной волны возрастает актуальность изучения вопроса, связанного с повышением сопротивляемости экономики наложению внутренних и внешних вызовов. В данной работе сопротивляемость экономики России рассматривается в контексте достижения экономического суверенитета. Разработана авторская методика оценки его состояния в разрезе промышленнотехнологической, структурной и геоэкономической составляющих. Новизна авторского подхода заключается в сочетании сквозного учета внешних факторов влияния на уровень сопротивляемости экономики страны, отказа от пороговых значений в пользу сравнения отчетных периодов с базисным и использования плавающей шкалы оценок. Во избежание субъективизации данных для анализа использовались только транспарентные информационные и статистические материалы Росстата, Всемирного банка, ВТО, ОЭСР и других официальных структур. Апробация методики проведена на временном отрезке 2015-2022 гг., что позволило, выявив проблемные зоны в системе сопротивляемости экономики страны, разработать трехэтапную стратегию ее укрепления. Важнейшей задачей первого этапа выступает формирование комплекса мер по защите и поддержке наиболее уязвимых и пострадавших в результате санкционного давления отраслей на принципах «ответного протекционизма», второго - запуск структурной перестройки хозяйственной системы на базе «просвещенного полуизоляционизма», третьего - переход к политике «протекционизма разумного» с задачей встраивания национальной экономики в шестую инновационную волну. Полученные результаты могут быть учтены органами власти Российской Федерации при разработке и корректировке контрсанкционной стратегии.

Внешнеторговая деятельность, ловушка автаркии, мировая экономика, неопротекционизм, санкции, скрытый протекционизм, сопротивляемость экономики

Короткий адрес: https://sciup.org/147247191

IDR: 147247191 | УДК: 339.5 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.5

Текст научной статьи Оценка уровня сопротивляемости экономики Российской Федерации внутренним и внешним вызовам

К третьему десятилетию XXI века в мировой экономике сформировался новый хозяйственный порядок. Одной из его особенностей является вынужденная необходимость стран «обращать внимание на свои национальные интересы, даже опираясь на теорию открытой экономики и на незыблемые рыночные принципы на внутреннем и внешнем рынках» (Пороховский, 2024, с. 12). В результате все более активной постановки государствами вопросов достижения экономического суверенитета и повышения сопротивляемости экономики «получают распространение теории “отечественной экономики”» (Пороховский, 2024, с. 12).

Их практическая реализация в последние годы сопровождается массированным использованием достигших к 2020-м гг. беспрецедентных масштабов экономических и внеэкономических инструментов принуждения конкурентов с активизацией вторичных и третичных форм давления, санкционированием собственных союзников за отход от политики, выгодной лидерам мировой экономики. Например, в результате резкого развертывания антирос- сийского санкционного давления (табл. 1) за один 2022 год 34 страны Глобального Севера только против России ввели 10124 ограничения, или 73% от всех рестрикций, действовавших на тот момент в мире. На 1 октября 2024 года количество антироссийских санкций, введенных недружественными странами, достигло 22230 (64% от общемирового итога). Для сравнения: за 2022–2024 гг. две другие наиболее санкционируемые страны: Иран (находившийся на втором месте в санкционном антирейтинге на 1 октября 2024 г.) и Республика Беларусь (№ 5) – суммарно получили разных ограничений (в большинстве случаев за возможное «содействие» РФ в обходе санкционного режима) в 10 раз меньше – 1634 и 711 соответственно. Эксперты отмечают все большее раскручивание блокирующих (вторичных) санкций со стороны США как против юридических и физических лиц собственных партнеров (Нидерланды, Финляндия), так и конкурентов (КНР, Индия) (Тимофеев, 2023).

Понятно, что выдержать такое давление может только сильная хозяйственная система, обладающая должным уровнем сопротивляе-

Таблица 1. Динамика санкций в современной мировой практике, ед.

Введение санкций 2019 2020 2021 2022 2023 2024* В отношении Российской Федерации 159 200 193 10124 6748 4806 В отношении иностранных государств 1260 1742 1782 3701 2056 508 Всего 1419 1942 1975 13825 8804 5314 *На 1 октября 2024 г. Составлено по: Russia sanctions dashboard. URL: ; X-Compliance. Статистика. URL: (дата обращения 24.10.2024).

мости. Это объясняет цель исследования – разработать авторскую методику оценки ключевых составляющих экономического суверенитета РФ для выявления по итогам ее апробации наиболее уязвимых позиций в контрсанкционном противостоянии. Достижение цели требует решения следующих задач: уточнение особенностей эволюции теоретических подходов к исследованию сопротивляемости экономики РФ, составление и последующая апробация авторской методики в динамике развития российской экономики в 2015–2022 гг. Объектом исследования является уровень сопротивляемости российской экономики в условиях обострения гео-экономического соперничества, предметом – совокупность экономических отношений государства и бизнеса, складывающихся в процессе ужесточения санкционного давления в современной мировой экономике. Практическая значимость разработки методики состоит в возможности выявления проблемных зон, требующих оперативной корректировки контрсанкционной стратегии в условиях нарастающего геополитического и внешнеэкономического давления.

Теоретические предпосылки исследования

Степень противодействия страны внешним и внутренним угрозам измеряется уровнем сопротивляемости экономики. В контексте настоящего исследования под сопротивляемостью в общем виде понимается продуктовая, ресурсная и технологическая самодостаточность хозяйственной системы страны, позволяющая оперативно купировать обострение внутренних и внешних угроз. На наш взгляд, уровень сопротивляемости напрямую зависит от достижения экономического суверенитета страны.

Ключевая задача настоящего исследования – выявление уровня достижения Российской Федерацией экономического суверенитета в разрезе трех взаимосвязанных его составляющих: промышленно-технологической, структурной, геоэкономической. Наш подход стыкуется с концептуальным базисом, закрепленным в утвержденной в 2024 году Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации и принятых в ее исполнение нормативных документах1. Так, в Стратегии под технологическим суверенитетом (промышленно-технологическая составляющая экономического суверенитета в нашей работе) понимается «способность государства создавать и применять наукоемкие технологии, критически важные для обеспечения независимости и конкурентоспособности, и иметь возможность на их основе организовать производство товаров (выполнение работ, оказание услуг) в стратегически значимых сферах деятельности общества и государства». Структурная составляющая экономического суверенитета в такой постановке вопроса будет являться мерилом независимости, под которой следует понимать «достижение Российской Федерацией самостоятельности в критически важных сферах жизне- обеспечения за счет высокой результативности научных исследований и разработок и путем практического применения полученных результатов». В нашей концепции экономический суверенитет исключает автаркию, поэтому индикаторы его геоэкономической составляющей призваны помочь определить уровень конкурентоспособности национальной экономики, выявив «преимущества Российской Федерации … в социальной, культурной, образовательной и экономической областях, явных по отношению к другим государствам»2.

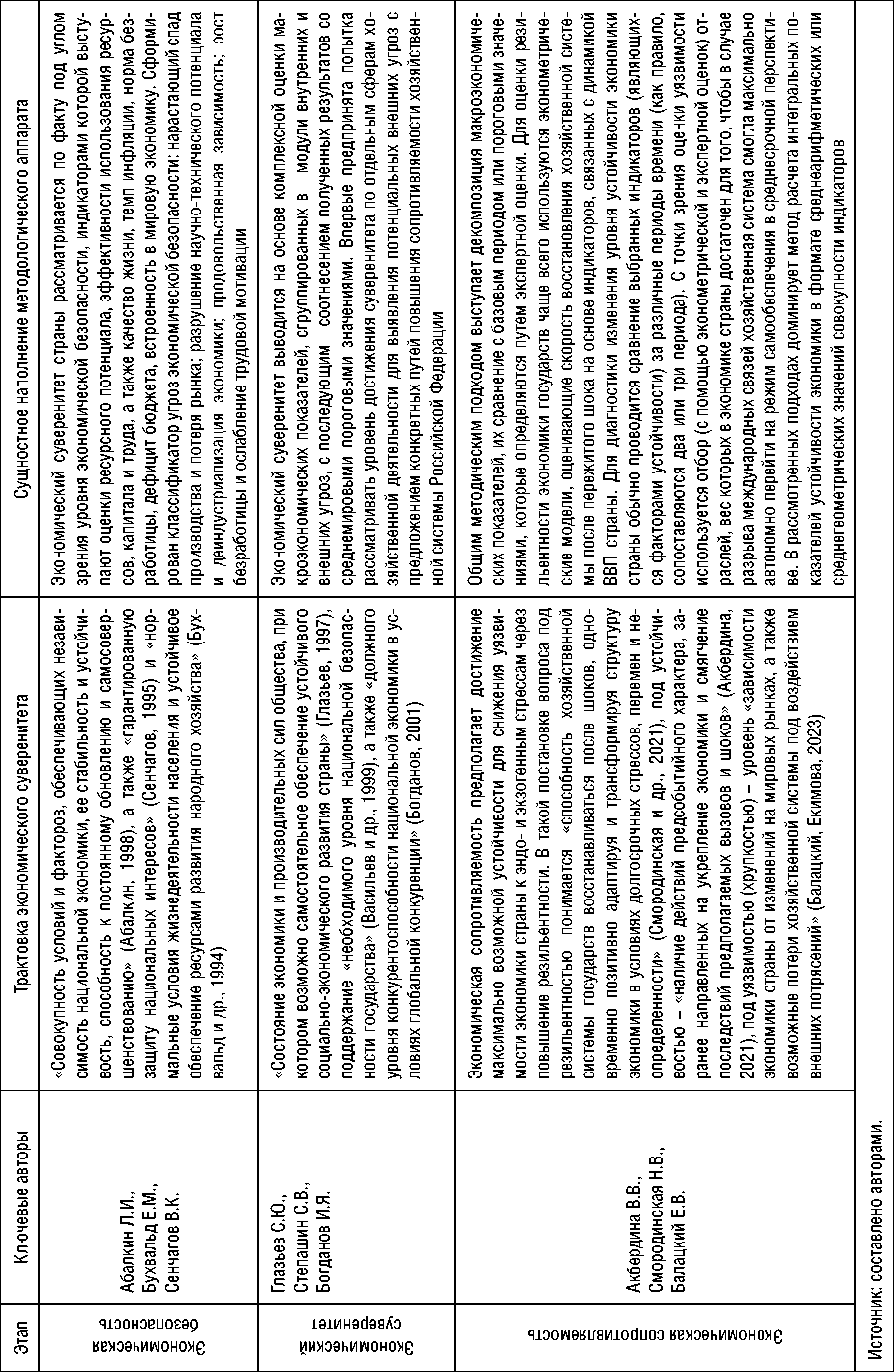

В принципе, эволюция основ понятийного и методического аппарата в рамках оценки уровня достижения экономического суверенитета страны прошла несколько этапов (табл. 2). «Водоразделом» в каждом конкретном случае, как показал наш анализ, стало наложение гео-экономических шоков на старт очередного цикла технологического подъема. В первом случае в качестве триггера выступили распад социалистического лагеря и, как следствие, замена двухполярной мировой хозяйственной системы однополярной, совпавшие с одновременным началом пятой инновационной волны: распространение сети Интернет, массовая компьютеризация, развитие биотехнологий (Травкина, 2022, с. 55). Во втором – азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг., пришедшийся на расцвет третьей промышленной революции: развитие больших данных, цифровизация, роботизация (Рифкин, 2014). Третьим поворотным моментом стала Великая рецессия 2008–2009 гг., выступившая предтечей перехода к четвертой промышленной революции: распространение киберфизических и адаптивных систем производства, зеленых технологий и сетевых информационных систем (Шваб, 2016) и старта шестой инновационной волны: конвергенция NBIC-технологий (Травкина, 2022, с. 55).

В ходе первого этапа (1991–1996 гг.) экономическая независимость (суверенитет) рассматривалась в качестве одной из трех составляющих экономической безопасности РФ наряду с устойчивостью национальной экономики и способностью к саморазвитию и прогрессу (Абалкин, 1994). Вынужденная ориентированность государства на внутренние проблемы в переходных к рынку условиях придавала первым концепциям некоторые черты политики «антикризисного менеджмента». Ключевыми вызовами считались внутренние шоки, а задачей предлагавшегося инструментария являлся поиск путей стабилизации внутреннего рынка и социальной сферы.

На втором этапе (1997–2008 гг.) изменение условий хозяйствования потребовало обновления подхода «антикризис», особенно в связи с чередой мировых кризисов, тяжело сказавшихся на переходной экономике Российской Федерации. Это нашло отражение в первую очередь в наработке широкого индикативного инструментария для диагностики экономической безопасности через призму экономического суверенитета. Именно в этот период отечественные специалисты впервые предложили одним из важнейших факторов экономического суверенитета считать внешнеэкономический, но проводить его оценку предлагалось через сравнение динамики макроэкономических показателей РФ со среднемировыми трендами (Глазьев, 1997; Степашин, 2002).

Третий этап (2009 г. – н. в.) с исчерпанием потенциала однополярной структуры мировой экономической системы, подразумевавшей суверенность только в модели функционирования «по правилам гегемона», обострил проблему обретения реального экономического суверенитета. Решение данного вопроса тесно связано с перехватом у стран-лидеров мировой экономики технологической и хозяйственной инициативы, что требует, во-первых, более детального определения возможных точек роста стран – претендентов на лидерство, во-вторых, наработки рабочих алгоритмов противодействия «вепонизации» (Mariotti, 2024) торговой политики развитых государств. В связи с этим на данном этапе активизировались попытки точечного рассмотрения вопросов экономического суверенитета страны в категориях ре-зильентности, сопротивляемости и хрупкости экономической системы в контексте адаптивности к нейтрализации выявляемых в ее каркасе уязвимостей.

Таблица 2. Этапы эволюции методических подходов к диагностике уязвимости экономики Российской Федерации

В последние годы по мере усиления санкционного давления интерес к вопросам экономического суверенитета и резильентности российской экономики неуклонно нарастал. Тренд подтверждают данные электронной библиотеки elibrary за 1991–2024 гг. (табл. 3). Более того, особое внимание начинает уделяться вопросу внешнеэкономической составляющей экономического суверенитета. Так, за 1991–1999 гг. в базе РИНЦ не оказалось работ (научных статей или книг), имеющих в перечне ключевых слов сочетание «внешнеэкономическая безопасность». За период 2001–2010 гг. появилось 15 таких работ, а за 2011–2024 гг. (по данным на 1 октября 2024 г.) – 1823.

Рост актуальности академических исследований, посвященных вопросам экономического суверенитета и оценки его составляющих в категориях сопротивляемости, устойчивости, ре-зильентности, прослеживается и в зарубежной литературе. Например, за 2000–2023 гг. количество работ иностранных авторов по данной теме, опубликованных в базе данных Scopus, увеличилось с 0,7 тыс. до 12,4 тыс. (Riepponen et al., 2023, р. 329). Их в целом характеризует схожая с подходами российских специалистов трактовка понятия хозяйственной сопротивляемости: «…способность стран восстанавливаться… позитивно адаптируя и трансформируя структуру экономики в условиях долгосрочных стрессов…»4. Главное отличие заключается в концентрации внимания западных специалистов на внешних, а не внутренних угрозах. В частности, приоритетными считаются способы противодействия глобальным экономи- ческим и финансовым кризисам (Davis, 2011; Martin, 2012), нивелирования эффектов деглобализации и фрагментации мировой экономики (Bolt, Willem, 2023), преодоления вызовов «Холодной войны 2.0»5. Поэтому базисом повышения сопротивляемости хозяйственных систем, с точки зрения зарубежных экономистов, выступает функционирование глобальных цепочек создания стоимости как «максимально устойчивых к потрясениям» (“remarkably resilient to shocks”) (Antras, 2020, p. 25) структур. Ключевой стратегией предлагается определить «реглобализацию» (“reglobalisation”), сущностное наполнение которой составляет постепенный отказ от торговых барьеров со стороны развивающихся стран с их последующей интеграцией в наукоемкие звенья глобальных производственных сетей (Gereffi, 2020).

C точки зрения квалиметрирования общеэкономического суверенитета в целом в современной науке применяются три основные группы индикаторов: композитные индексы, многокритериальная оценка без агрегации и отдельные показатели. Композитные индексы рассчитываются с помощью агрегирования большого массива как объективных, так и субъективных данных по выбранным направлениям. Многокритериальная оценка без агрегации данных заключается в определении оптимального варианта выбора, который бы удовлетворял наибольшему числу критериев и обладал определенными свойствами. Отдельные показатели являются индивидуальными метриками, рассчитанными для оценки конкретного хозяйственного феномена. Экспертное сообще-

Таблица 3. Количество публикаций (научные статьи и книги) в базе РИНЦ по ключевым словам за 1991–2024 гг.

3 Научная электронная библиотека elibrary. Список публикаций с ключевым словосочетанием «внешнеэкономическая безопасность». URL: (дата обращения 08.05.2024).

4 OECD. Guidelines for Resilience Systems Analysis. How to analyse risk and build a roadmap to resilience. Paris, 2014. P. 6.

5 Gopinath G. Cold war II? Preserving economic cooperation amid geoeconomic fragmentation. Plenary Speech 20th World Congress of the International Economic Association, Colombia. 2023. URL: sp121123-cold-war-ii-preserving-economic-cooperation-amid-geoeconomic-fragmentation (дата обращения 19.05.2024).

ство сходится во мнении, что во всех вышеописанных типах индикаторов сложно однозначно выделить верные или ложные, поскольку каждый из них обладает рядом достоинств и недостатков. Например, композитным индексам свойственна неоднозначность алгоритмов объединения различных метрик, а многокритериальные подходы зачастую не сопровождаются как обстоятельной интерпретацией результатов расчетов, так и обоснованием принципов выбора критериев, которые определяются экспертно. Более простые показатели, в свою очередь, отражают лишь отдельные грани рассматриваемого вопроса и не дают всей полноты картины.

Методика оценки сопротивляемости экономики РФ в условиях утверждения новых форм протекционизма

C опорой на накопленный российской наукой концептуальный базис нами разработана методика оценки сопротивляемости экономики в условиях начавшегося укоренения «глобального протекционистского режима» (Бирюкова, 2024, с. 152). Ее основная задача – выявление уровня экономической сопротивляемости в трех взаимосвязанных сферах: промышленнотехнологической, структурной, геоэкономиче-ской. Концентрацию фокуса внимания на трех составляющих экономического суверенитета страны предопределили следующие обстоятельства. Во-первых, разрушение индустриального базиса страны, подрыв институциональных основ функционирования экономики и создание ситуации искусственной автаркии являются главными целями санкционного давления. Во-вторых, обретение системной сопротивляемости в трех обозначенных сферах хозяйственной деятельности должно обеспечить достаточную устойчивость хозяйственной системы как ключевого условия стабильного поступательного развития. В-третьих, выделенные нами составляющие экономического суверенитета взаимосвязаны, например, промышленнотехнологический (под которым понимается «наличие под национальным контролем собственных линий разработки и условий производства высокотехнологичной продукции»6)

сам по себе недостижим без ускорения структурной модернизации и закрепления на внешних рынках, определяющих уровень конкурентоспособности предприятия, особенно в условиях все большего «использования экстерриториального протекционизма» (Миловидов, Аскер-Заде, 2020, с. 43). Концептуально методика строилась на следующих опорных точках.

Первое: верифицируемость получаемых данных, предполагающая отказ от широко используемого метода экспертного рейтингования получаемых по отбираемым индикаторам результатов в пользу определения вектора их изменения и его соотнесения с мировым трендом. Если идти «от предприятий», то практически невозможно будет привести к общему знаменателю экономические интересы крупных, средних и малых предприятий, тем более если пытаться «взвешивать» их по отраслевой принадлежности. Для обхода этих барьеров предлагается опираться на легко проверяемые транспарентные материалы Росстата и международные базы данных Всемирного банка, ВТО и ОЭСР по выделенным индикаторам.

Второе: концентрация на трех опорных точках формирования базиса стабильного инновационно-поступательного экономического роста, которые можно определить как промышленно-технологическую, структурную и гео-экономическую составляющие экономического суверенитета страны. При оценке уровня достижения сопротивляемости для каждой составляющей экономического суверенитета РФ предлагается использовать группу из 10 индикаторов, рассчитываемых по материалам официальной российской и международной статистики за 2016–2022 гг. Методика предполагает «разбивку» рассматриваемого периода на три трехлетних цикла (2016–2018, 2019–2021, 2020–2022 гг.), где 2018 год – предпандемий-ный, а 2022 год – крайний из имевшихся в «статистическом» подкреплении на момент подготовки работы.

Третье: применение отталкивающегося от реалий проживаемой ситуации эмпирического институционального подхода к оценке состояния трех составляющих экономического суверенитета РФ. Расчетом цепных и, в отдельных случаях, многокритериальных индексов определяется изменение вектора направленно сти каждого индикатора. При повышательном тренде на рассматриваемом отрезке индикатору присваивается значение «+», при снижении динамики «-». Полученные значения «+» и «-» по каждому кластеру индикаторов суммируются. В зависимости от итоговой суммы посредством экспертной интерпретации полученных результатов делается вывод о текущем этапе сопротивляемости экономики страны к шокам7. Итоговые значения по факту выступают маркером тренда, выявляя уязвимые места контрсанкционной защиты. Именно так задается направление государственной экономической политики «к предприятиям» как главным акторам хозяйственной системы8.

Четвертое: диалектическая трактовка понятия «геоэкономическая составляющая экономического суверенитета страны», что предполагает, во-первых, недопустимость даже концептуального рассмотрения автаркической модели хозяйствования РФ. Во-вторых, исключается абсолютизация импортозамещения. В-третьих, исходим из того, что находящаяся под санкционным давлением страна не просто может, но и должна защищать свою экономику.

Пятое: практикоориентированность задействуемого методического аппарата. Это предопределяется: а) «мобильностью» предлагаемого пакета индикаторов, который при появлении новых вводных может соответствующим образом корректироваться; б) подвижностью временн о й шкалы, которая по накоплении нового массива данных легко может быть продлена;

в) функциональностью, что позволяет, используя рабочий алгоритм применения методики, определить позиционирование страны на оси выхода на устойчивую траекторию роста. На этой оси мы выделяем три уровня достижения сопротивляемости: «неполная» – «полная» – «системная»9. Если индикаторов с положительными значениями по итогу проведенных расчетов не окажется, экономика страны не отвечает критериям сопротивляемости; набор положительных индикаторов меньше ^ от итога характеризует уровень «начальная сопротивляемость»; 5–6 позитивных оценок соответствуют уровню « неполная сопротивляемость», 7–8 – «полная сопротивляемость», 9–10 – «системная сопротивляемость».

Предлагаемую нами методику отличает, во-первых, большее внимание к учету внешних факторов, влияющих на экономическую самодостаточность страны. В частности, для более корректной итоговой оценки проводится сравнение большинства макроэкономических показателей с общемировой динамикой или с соответствующими метриками стран – лидеров мирового хозяйства.

Во-вторых, мы исходим из того, что усредненные мировые показатели или эконометри-ческие/экспертные оценки, во многих существующих методиках принимаемые в качестве пороговых величин, в нестандартных хозяйственных условиях, порожденных санкционной войной против Российской Федерации, могут обострить проблему несоответствия полученных результатов и реальной ситуации, складывающейся в стране. Вместо оценки уровня достижения пороговых значений для выбранных индикаторов проводится сравнение показателей отчетного периода относительно базового.

В-третьих, в предлагаемой методике используется плавающая временная шкала оценки (свободно перемещаемая по оси влево или вправо в зависимости от решаемых задач), выстроенная в привязке не к конкретным годам, а к трехлетним периодам, где итоговые значе- ния на конец каждого из них, рассчитанные с помощью цепных индексов, сравниваются как с принятым за единицу базисным годом (в отдельных случаях – со среднегодовым итогом за 5 лет), так и между собой. Это позволяет сглаживать экстремумы показателей за отдельные годы и получать более объективное представление о динамике того или иного процесса.

Результаты исследования

Апробация предложенной нами методики измерения уровня сопротивляемости экономики РФ в разрезе трех составляющих ввиду из- вестного временного лага с публикацией официальной российской статистики первоначально проводилась по итоговым данным за 2015–2021 гг. Это позволило выявить, на какой стадии выстраивания экономики сопротивления находилась российская экономика на момент ужесточения санкционного давления и какие ее секторы требовали приоритетного внимания и поддержки в контрсанкционном противостоянии для внесения возможных соответствующих корректив. Сводные результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4. Матрица сводных индикаторов оценки состояния трех составляющих экономического суверенитета РФ, 2015–2021 гг.

|

Индикатор |

2016–2018 |

2019–2021 |

2015–2021 |

|

П1. Изменение доли предприятий профессиональной, научной, технической деятельности в общем обороте организаций в РФ |

– |

+ |

– |

|

П2. Изменение численности исследователей в РФ |

– |

– |

– |

|

П3. Изменение доли НИР в расходах федерального бюджета и ВВП РФ |

– |

+ |

– |

|

П4. Изменение доли средств предпринимательского сектора на развитие НИОКР в суммарных внутренних затратах на исследования и разработки в РФ |

+ |

– |

– |

|

П5. Изменение динамики поданных российскими заявителями заявок на выдачу патентов на изобретения |

– |

– |

– |

|

П6. Изменение доли высокотехнологичного экспорта в суммарном экспорте товаров РФ |

– |

+ |

+ |

|

П7. Изменение доли высокотехнологичного импорта в суммарном импорте товаров РФ |

– |

+ |

+ |

|

П8. Изменение доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в РФ |

– |

– |

– |

|

П9. Изменение динамики производства инновационных товаров в РФ |

+ |

+ |

+ |

|

П10. Изменение удельного расхода электроэнергии на производство отдельных видов продукции в РФ* |

– |

– |

+ |

|

Результирующая индикаторов промышленно-технологической составляющей экономического суверенитета за 2015–2021 гг.: 4+/6– (итог на 2021 г.: уровень «начальная сопротивляемость») |

|||

|

С1. Изменение динамики производительности труда в экономике РФ |

– |

– |

– |

|

С2. Изменение доли обрабатывающей промышленности в ВВП РФ |

+ |

– |

+ |

|

С3. Изменение доли пяти ведущих регионов в ВРП РФ* |

– |

– |

– |

|

С4. Изменение доли оборота предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) в общем обороте организаций в РФ |

+ |

– |

– |

|

С5. Изменение расходов консолидированного бюджета РФ на развитие экономики в контексте изменения средневзвешенной налоговой нагрузки |

– |

+ |

– |

|

С6. Изменение доли валового накопления в ВВП РФ |

– |

– |

– |

|

С7. Изменение доли собственных средств организаций в общем объеме инвестиций в РФ* |

– |

– |

– |

|

С8. Изменение доли прямых иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций в РФ |

– |

– |

– |

|

С9. Изменение доли машин и оборудования в суммарном объеме инвестиций в основной капитал в РФ |

+ |

– |

+ |

|

С10. Изменение степени износа основных фондов по отдельным видам экономической деятельности в РФ |

– |

+ |

– |

Окончание таблицы 4

Индикатор 2016–2018 2019–2021 2015–2021 Результирующая индикаторов структурной составляющей экономического суверенитета за 2015–2021 гг.: 2+/8– (итог на 2021 г.: уровень «начальная сопротивляемость») Г1. Изменение доли РФ в ключевых макроэкономических показателях мировой экономики + – + Г2. Изменение доли РФ в мировой торговле товарами и услугами + – + Г3. Изменение доли РФ в мировой торговле в категориях добавленной стоимости + – – Г4. Изменение доли РФ в мировом импорте машин и оборудования – – – Г5. Изменение доли топ-3 товарных групп в экспорте РФ* – – – Г6. Изменение доли несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в суммарном экспорте РФ – + + Г7. Изменение доли топ-3 партнеров в экспорте и импорте РФ* – – – Г8. Изменение уровня самообеспеченности РФ важнейшими сырьевыми ресурсами + – + Г9. Изменение доли приобретенных РФ за рубежом передовых производственных технологий в общем массиве их использования + – – Г10. Изменение позиций РФ в глобальных индексах развития человеческого капитала – – – Результирующая индикаторов геоэкономической составляющей экономического суверенитета за 2015–2021 гг.: 4+/6– (итог на 2021 г.: уровень «начальная сопротивляемость») *Индикаторы, отрицательная динамика которых оценивается положительно. Составлено по: Российский статистический ежегодник (РСЕ); Регионы России. Стат. сб. за соответствующие годы. URL: ; Статистика внешнего сектора Банка России. URL: itm/svs/; World Bank data. URL: ; ; ; ; https://data. ; ; BP Statistical Review of World Energy for the corresponding years. URL: ; OECD Data. TiVA 2023. Principal Indicators. URL: ; U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries, 2023, р. 114, 146; FAO Stat. Crops and livestock products. URL: (дата обращения 27.05.2024).

Итоговая оценка индикаторов промышленно-технологической составляющей экономического суверенитета – 4 положительных и 6 отрицательных значений. «В плюсе» (итог 2021 года к 2015 году) оказались индикаторы изменения доли высокотехнологичного экспорта (импорта) в суммарном экспорте (импорте), динамики производства инновационных товаров и энергоэффективности производства важнейших видов промышленной продукции (табл. 5). Показатель среднегодовой доли предприятий профессиональной, научной и технической деятельности в общем обороте организаций в РФ (вследствие увеличения доли НИР в расходах федерального бюджета и ВВП) в 2019– 2021 гг. превысил аналогичный итог трехлетия 2016–2018 гг. Однако среднегодовой уровень периода 2011–2015 гг. превзойти не удалось. При этом срочного вмешательства государства для перелома нисходящей на протяжении всего рассматриваемого периода динамики тре- бовали вопросы непрерывно сокращавшейся численности исследователей (с 379,4 тыс. чел. в 2015 году до 340,1 тыс. чел. в 2021 году), снижения количества поданных российскими заявителями заявок на выдачу патентов на изобретения (соответственно, с 29,3 до 19,6 тыс.), уменьшения доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг (с 7,9 до 5,0%).

Индикаторы структурной составляющей экономического суверенитета страны получили наибольшее количество отрицательных значений – 8 против 2 положительных. Наибольшую тревогу вызывало положение с готовностью хозяйственной системы к ускорению модернизации: в 2015–2021 гг. производительность труда росла медленнее (1,5% в год), как оплаты труда (4,6%), так и стоимости основных фондов (18,0% при расчете в фактических ценах), а доля валового накопления в ВВП РФ

Таблица 5. Динамика отдельных показателей оценки состояния трех составляющих экономического суверенитета РФ в 2015–2021 гг., %

Показатель 2015 2016 2019 2021 П1. Доля предприятий профессиональной, научной, технической деятельности в общем обороте организаций в РФ н.д. 3,02 2,65 3,02 П3. Доля НИР в расходах федерального бюджета и ВВП РФ 2,81 2,45 2,69 2,53 П4. Доля средств предпринимательского сектора на развитие НИОКР в суммарных внутренних затратах на исследования и разработки в РФ 16,49 16,41 14,90 13,56 П6. Доля высокотехнологичного экспорта в суммарном экспорте товаров РФ 12,92 12,78 29,40 36,89 П7. Доля высокотехнологичного импорта в суммарном импорте товаров РФ 55,59 66,98 72,28 73,38 С2. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП РФ 12,4 11,7 13,0 12,9 С3. Доля пяти ведущих регионов в ВРП РФ 38,29 38,88 39,87 41,72 С4. Доля оборота предприятий малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций в РФ 38,49 31,75 30,23 25,60 С5. Расходы консолидированного бюджета РФ на развитие экономики*, % ВВП** 15,99 15,01 16,27 15,72 С9. Доля машин и оборудования в суммарном объеме инвестиций в основной капитал в РФ 31,48 30,37 36,97 36,48 Г2. Доля РФ в мировой торговле товарами и услугами 1,60 1,44 1,69 1,67 Г3. Доля РФ в мировой торговле в категориях добавленной стоимости 1,98 1,81 2,19 1,98*** Г4. Импорт машин и оборудования в РФ, млрд долл.** 125,4 92,5 108,4 100,5 Г5. Доля топ-3 товарных групп в экспорте РФ 83,1 81,2 85,6 84,1 Г9. Доля приобретенных РФ за рубежом передовых производственных технологий (ППТ) в общем массиве их использования 29,01 29,47 29,75 31,34 * Сумма расходов, проводимых по следующим статьям бюджета: «Национальная экономика», «Национальная оборона», «Здравоохранение», «Наука» («фундаментальные исследования», «прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов»). ** По строке приводятся среднегодовые значения за 2011–2015, 2016–2018, 2019–2021, 2016–2021 гг. *** 2020 г. ОЭСР рассчитывает и публикует данные по методологии Trade in Value-Added с временным лагом от 3 до 5 лет. Составлено по: Российский статистический ежегодник (РСЕ); Регионы России. Стат. сб. за соответствующие годы. URL: ; Статистика внешнего сектора Банка России. URL: itm/svs/; World Bank data. URL: ; ; ; ; ; ; BP Statistical Review of World Energy for the corresponding years. URL: html; OECD Data. TiVA 2023. Principal Indicators. URL: ; U.S. Geological Survey. Mineral Commodity Summaries, 2023. Pp. 114, 146; FAO Stat. Crops and Livestock Products. URL: en/#data/QCL (дата обращения 27.05.2024).

на протяжении всего рассмотренного периода превзошла базисный уровень 2015 года (22,3%) только один раз – в 2021 году в рамках статистической погрешности (22,4%), и в 2023 году оставшись ниже «базы» (22,1%)10. Итоговый результат инвестиционной деятельности неоднозначен: удельный вес собственных средств в общем объеме инвестиций последовательно рос с 50,22% в 2015 году до 55,43% в 2021 году при столь же стабильном снижении доли прибыли в общем обороте организаций с 31,85 до 27,37% соответственно, а среднегодовой объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по итогам 2016–2021 гг. составил 61% от показателя

2011–2015 гг.11 При этом индикаторы изменения доли обрабатывающей промышленности в ВВП, оборота предприятий МСП в общем обороте организаций, удельного веса машин и оборудования в структуре инвестиций в основной капитал в РФ стали снижаться с 2019 года, тогда как в 2016–2018 гг. стабильно росли. Преобладание к 2021 году отрицательных значений индикаторов структурной составляющей экономического суверенитета РФ косвенно говорило о возможности попадания экономики России в ловушку экономики «институциональной инерции», которую отечественные специалисты определяют как «продолжение “рolicy as usual” в новой, крайне нестабильной обстановке, примат широко понимаемой стабильности над развитием…» (Белоусов, 2023, c. 14–15).

Геоэкономическая составляющая экономического суверенитета по итогам 2021 года имела 4 положительных и 6 отрицательных оценок. Положительная динамика за 2015–2021 гг. выявлена в части изменения доли РФ в ключевых макроэкономических показателях глобальной экономики (доля РФ в мировом ВВП за 2015– 2021 гг. выросла с 1,81 до 1,88%, притоке ПИИ – с 0,25 до 1,84%, мировом экспорте товаров и услуг – с 1,84 до 1,94%), достаточно убедительно характеризуя тщетность усилий западных стран вытолкнуть Россию на периферию мировой экономики за рассматриваемый период. Одновременный с этим рост за 2015–2021 гг. доли несырьевого неэнергетического экспорта в суммарном экспорте РФ (с 34,55 до 38,63% за 2015–2021 гг.12, правда, снизившийся в 2023 году до 34,41%13) и уровня самообеспеченности важнейшими ресурсами – зерном (валовой сбор вырос с 104 до 121 млн т, рекордных 153,8 млн т в 2022 году и 142,6 млн т в 2023 году14), разведанными запасами нефти (рост с 102,4 до 107,7 млрд баррелей)15, железной руды (остались на уроне 25 трлн т), редкоземельных металлов (рост с 18,0 до 19,3 млн т)16 – позволил сделать вывод о готовности хозяйственной системы Российской Федерации противостоять усиливавшемуся санкционному давлению. Переход к уровню «неполная сопротивляемость» просматривался через углубление диверсификации экспортно-импортной деятельности в товарном и географическом разрезе и нахождение оптимального «баланса между внутрен- ними и внешними источниками роста» (Суты-рин, Коргун, 2024, с. 81). При этом достижение полной сопротивляемости в разрезе геоэконо-мической составляющей экономического суверенитета, на наш взгляд, подразумевает исключение автаркии при любом сценарии развития событий.

К осени 2024 года появилась возможность проверить справедливость результатов оценки экономической сопротивляемости экономики РФ по итогам 2022 года17. Правда, требуется сделать оговорку. Отдельные индикаторы, прежде всего геоэкономической составляющей экономического суверенитета РФ, за отсутствием в открытой печати соответствующих данных приходилось оценивать экспертно18. Апробация авторской методики для периода 2020–2022 гг. показала укрепление экономического суверенитета РФ в разрезе всех трех составляющих. Выделим главные полученные результаты.

Уровень достижения сопротивляемости в разрезе промышленно-технологической составляющей экономического суверенитета РФ по итогам 2022 года показал закрепление на этапе «неполная сопротивляемость»: шесть положительных значений за 2020–2022 гг. против пяти в 2019–2021 гг. Такой результат обеспечил, в первую очередь, рост финансирования НИОКР со стороны государства с 2,41% федерального бюджета в 2020 году до 2,51% в 2022 году и предпринимательского сектора – с 13,7 до 14,5% от внутренних затрат на НИОКР, что отразилось, в том числе, на замедлении темпов падения количества научных организаций и исследователей в РФ. Для перехода к этапу «полная сопротивляемость» необходимо переломить ситуацию со снижением доли инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме их реализации и повышением энергоемкости производства большинства рассматриваемых официальной статистикой базовых видов продукции.

Кроме того, дополнительная поддержка требуется отечественным исследователям и ученым – ключевым акторам новой экономики знаний, количество которых хотя и меньшими темпами, но продолжает сокращаться. Показатели удельного веса высокотехнологичного экспорта и импорта в суммарном обороте страны ввиду отсутствия официальной отчетности за 2022 год оценивались нами экспертно по имеющимся комментариям специалистов19.

В блоке индикаторов структурной составляющей экономического суверенитета страны количество положительных значений увеличилось с двух за 2019–2021 гг. до трех за 2020–2022 гг. против семи отрицательных. Положительным моментом является также небольшое снижение налоговой нагрузки с 25,9 до 25,5% ВВП с одновременным опережающим увеличением расходов консолидированного бюджета на экономику с 16,2 до 17,2%, что в условиях жесткого внешнего давления является, в частности, одним из основных условий форсирования структурной перестройки, позволившей впервые в современной российской практике в 2022 году снизить степень износа основных фондов одновременно в секторе добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и сельском хозяйстве. Однако именно структурная составляющая экономического суверенитета остается наиболее уязвимой в условиях санкционных шоков и требует максимизации поддержки со стороны государства. Как показали итоги 2022 года, здесь наиболее проблемными остаются вопросы торможения производительности труда на 3,6% в 2022 году20, особенно на фоне опережающей динамики оплаты труда и роста стоимости основных фондов, сжатия доли валового накопления в ВВП при известной безучастности банковской системы в вопросах кредитования потребностей бизнеса и, как следствие, более чем скромного (и нерастущего) вклада малого и среднего предпри- нимательства в общий экономический рост, остающегося на уровне 1990-х гг. (21%)21. По понятным причинам прямые иностранные инвестиции в 2022 году ушли «в минус», поэтому в качестве итогового рассматривался соответствующий индикатор за 2021 год22.

К сожалению, отечественные и зарубежные статистические первоисточники на осень 2024 года позволили рассчитать только половину индикаторов геоэкономической составляющей экономического суверенитета страны. В остальных случаях нами использовалась экспертная оценка на основе данных открытой печати. Четыре положительных значения (два – на отрезке 2019–2021 гг.) против шести отрицательных подтвердили безуспешность усилий западной коалиции по изолированию России от мирового рынка. В данном случае, на наш взгляд, прослеживается прямая взаимосвязь с укреплением промышленно-технологической составляющей экономического суверенитета страны. Так, «в плюс» вышли показатели доли отечественных передовых производственных технологий в общем объеме их использования (рост с 68,2 до 68,7% за 2020–2022 гг. при общем увеличении использованных ППТ в экономике с 242 тыс. до 269 тыс.), несырьевого неэнергетического экспорта в общем его объеме (рост чистой стоимости ННЭ в 2020–2022 гг. – с 161,4 до 190,4 млрд долл., а доли в общем товарном экспорте – с 48 до 80%23) и самообеспеченности важнейшими ресурсами. Одним из наиболее критических для геоэкономической составляющей вопросов, требующих объединения усилий государства и бизнеса, остается низкий уровень географической и товарной диверсификации экспорта, влияющий также на индикатор доли РФ в торговле в категориях добавленной стоимости.

Для устранения выявленных в рамках апробации авторской методики уязвимых мест и укрепления сопротивляемости экономики Российской Федерации предлагается трехэтапная протекционистская стратегия. Ее суть заключается в поэтапном переходе от активизирующейся политики «ответного протекционизма» к «просвещенному полуизоляционизму» в среднесрочной и «системному (разумному) протекционизму» в долгосрочной перспективе. Важнейшая задача первого этапа – продолжение формирования базиса экономического суверенитета в качестве комплекса мер по поддержке наиболее уязвимых и пострадавших в результате санкционного давления отраслей на принципах «зеркальной» защиты отечественных предприятий. Для Российской Федерации, как показали итоги 2022 года, опорными точками являются форсирование новой промышленной политики, включая импортозамещение, ускорение инвестиционного разворота для поиска новых источников финансирования экономики и скорейшее обустройство новых геоэкономических плацдармов для диверсификации ВЭД страны. Второй этап подразумевает запуск структурной перестройки хозяйственной системы с опорой на стратегию просвещенного полуизоляционизма. Ее сущностное наполнение для РФ состоит в повышении конкурентоспособности экономики за счет максимально возможного использования внешних факторов инновационного роста с одновременной защитой отечественных прорывных отраслей, являющихся основой ускорения хозяйственной модернизации. Третий этап повышения уровня сопротивляемости экономики заключается в переходе к политике системного протекционизма, задача которой состоит в обеспечении встраивания национальной экономики в шестую инновационную волну и новый Кондратьевский цикл за счет дальнейшего развития базисных основ ключевых составляющих экономического суверенитета.

Полемика

Полученные нами результаты коррелируют с расчетами, проведенными с использованием рассмотренных ранее методик оценки экономической сопротивляемости РФ. Так, апробация методики, предложенной В.К. Сенчаговым, показала, что экономическая безопасность в российской хозяйственной системе обеспе- чивается недостаточно (на уровне 50–60% из 100 возможных). Это означает «возможность ее функционирования, но отсутствие возможностей развития» (Кротов, Мунтинян, 2016, с. 103). В работах Е.В. Балацкого доказано, что по конкурентоспособности глобальных стратегических преимуществ российская экономика находится в паритете с американской только по двум из пяти рассматриваемых направлений (военный и территориальный потенциал). Тем не менее отмечается возможность выхода на уровень лидеров мировой экономики при условии, что «в ближайшее 30 лет предстоит… разработать тонко выверенные три стратегии – демографическую, экономическую и технологическую» (Балацкий, 2024, с. 55). Более частный случай – фармацевтический суверенитет РФ (как составная часть технологического) – представлен в работах А.Б. Гусева и М.А. Юревича. Авторы признают формирование начальных основ фармацевтической самодостаточности страны, настаивая на необходимости введения «…системных долгосрочных мер по восстановлению отрасли вплоть до полной независимости…» (Гусев, Юревич, 2023, с. 28).

Несмотря на некоторые различия в итоговой оценке уровня достижения экономического суверенитета РФ, практически все специалисты говорят о необходимости его дальнейшего укрепления, но расходятся относительно возможных вариантов стратегий повышения сопротивляемости хозяйственной системы. Большинство российских ученых важнейшей целью повышения сопротивляемости экономики определяют достижение «самообеспечения… собственными конкурентоспособными (высокотехнологичными) промышленными товарами» (Пак, Андронова, 2023, с. 77). Для достижения этого, как неоднократно подчеркивал академик РАН В.М. Полтерович, необходимо активизировать инструментарий преодоления новых вызовов и дисбалансов. Одним из ключевых шагов в этом направлении должно стать формирование «сетей добавленной стоимости, включающих отечественные компании в качестве основных игроков, что требует одновременного технологического обновления производственных процессов на предприятиях, относящихся к разным отраслям» (Полтерович, 2023, с. 8). Академик РАН А.Г. Аганбегян важнейшим механизмом повышения сопротивляемости гло- бальным вызовам, стоящим перед Россией, называет «переход к форсированному росту инвестиций в основной и человеческий капитал… которые необходимо использовать, главным образом, для технологического рывка и эффективной перестройки структуры экономики» (Аганбегян, 2023, с. 27). С точки зрения специалистов Института экономики УрО РАН, для формирования экономической сопротивляемости необходим поиск новой модели промышленной политики, суть которой «состоит не просто в ответах на глобальные вызовы, а в актуализации поиска и нахождении новых возможностей промышленного развития» (Романова и др., 2021, с. 628). Российские ученые справедливо замечают, что процесс повышения сопротивляемости экономики с начала 2020-х гг. превратился в «глобальный тренд, связанный с секьюритизацией промышленных стратегий и курсом на технологическую самодостаточность / суверенитет развитых и развивающихся стран…» (Смородинская, Катуков, 2024, с. 108).

Зарубежные эксперты, обращая внимание на важность развития индустриального сектора для повышения экономической сопротивляемости, отмечают решающую роль государственной промышленной политики в этом вопросе. Так, Г. Джереффи утверждает, что для снижения уязвимости экономики акцент правительственной поддержки необходимо переносить на обеспечение отечественной промышленности критическими ресурсами и технологиями, выстраивание цепочек таких товаров между дружественными странами (“emphasizing critical technologies and geographic shortages can help both governments…overcome supply-chain vulnerabilities”) (Gereffi, 2023, p. 3). При этом в ситуации растущего ресурсно-технологического дефицита наиболее важную роль начинает играть развитие человеческого капитала (“human capital is critical for resilient supply chains”) (Gereffi, 2023, p. 4). Ключевая роль с точки зрения достижения экономического суверенитета отводится развитию внутренних цепочек создания стоимости (“creating domestic production capacity…”) с одновременной координацией и расширением ГЦС с дружественными странами-партнерами (“coordinating with partners and allies to ensure more resilient global supply chains”) (Reynolds, 2024, p. 5). Для дости- жения этих целей странам необходима структурная модернизация, которая обеспечивает «гипотетический экономический суверенитет… проведением реиндустриализации промышленности, делая ее менее зависимой от внешних поставок» (Сапир, 2022, с. 7).

Заключение

Экономический суверенитет в нашей трактовке достигается за счет сочетания мобилизации внутренних ресурсов и синергии их потенциала с преимуществами международного разделения труда. Результаты этого послужат росту благосостояния населения и могут быть предложены в дальнейшем третьим странам. Достижение экономического суверенитета рассматривается нами как ключевой итог политики повышения сопротивляемости экономики страны. На начало 2022 года все три выделенные нами составляющие экономического суверенитета РФ находились на уровне «начальная сопротивляемость». По итогам 2022 года по сравнению с периодом 2019–2021 гг. произошло укрепление суверенитета в разрезе всех составляющих. Выделим главное.

Промышленно-технологическая составляющая экономического суверенитета к началу 2022 года находилась на грани перехода к уровню «неполная сопротивляемость». Одним из главных положительных моментов являлась готовность промышленного сектора выдержать жесткий санкционный прессинг. Это выражалось прежде всего в опережающей динамике прироста суммарного производства инновационной продукции за 2015–2021 гг. (например, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в 2,48 раза, транспортных средств и оборудования – в 1,65 раза, компьютеров, электронных и оптических изделий – в 1,40 раза) по сравнению с показателем по обрабатывающей промышленности в целом (рост в 1,27 раза)24, повышении энергоэффективности производства в ряде отраслей (снижение удельного расхода электроэнергии на добычу 1 тонны сырой нефти снизилось с 147,2 до 140 киловатт-часов, производство 1 тонны готового проката – с 137,2 до 127,025) и увеличении доли высоко- технологичного экспорта / импорта в суммарном экспортном / импортном обороте страны26. По итогам 2022 года новым положительным моментом стало увеличение доли средств предпринимательского сектора на развитие НИОКР в суммарных внутренних затратах на исследования и разработки в РФ при сохранении положительной динамики доли НИР в расходах федерального бюджета и опережающего обрабатывающую промышленность в целом прироста суммарного производства инновационной продукции. При этом приоритетного внимания государства требуют вопросы уменьшения численности исследователей и, как следствие, количества поданных российскими заявителями патентов на изобретения, необходимости увеличения доли инновационных товаров, работ и услуг в общем их объеме и снижения удельного расхода электроэнергии на производство отдельных видов базовой продукции.

В отношении структурной составляющей экономического суверенитета реальной по итогам 2021 года выглядела опасность торможения экономики при утяжелении налогового бремени (средневзвешенная налоговая нагрузка с учетом доходов от внешнеэкономической деятельности выросла с 18,8% ВВП РФ в среднем за 2011–2015 гг. до 21,8% за 2016–2021 гг.27) и «безучастности» банковской системы к насыщению реального сектора финансами (доля банковских кредитов в инвестициях в основной капитал за рассматриваемый период колебалась в диапазоне от минимальных 8,1% в 2015 году до максимальных 11,2% в 2017–2018 гг.28, снизившись до 8,7% в 2023 году29), что тормозило раскручивание внутренней инвестиционной активности. Тем не менее рост доли инвестиций в машины и оборудование, обрабатывающей промышленности в ВВП РФ и наметившееся в 2019–2021 гг. увеличение расходов консоли- дированного бюджета на развитие экономики косвенно подтверждали готовность бизнеса и государства к поддержке структурной модернизации. Однако ее полноценный запуск требовал активизации государственной поддержки и донастройки соответствующих инструментов. Инвестиционный разворот в РФ, начавшийся в 2022 году, что подтверждается как ростом расходов консолидированного бюджета на экономику, так и частного сектора в обновление основных фондов, должен стать основой структурной модернизации страны. Для ее ускорения критически важно переломить негативный тренд в отношении отставания роста производительности труда в РФ от роста оплаты труда и стоимости основных фондов, максимально использовать возможности регионов для структурной трансформации и увеличить объемы валового накопления в ВВП, в том числе дополнительным привлечением иностранных инвестиций из дружественных стран.

Для перехода от начальной к неполной сопротивляемости на уровне геоэкономической составляющей экономического суверенитета по итогам 2021 года не хватало небольшого импульса. Возможным способом ускорить процесс могло бы стать удлинение внутренних цепочек создания стоимости путем ускоренного развития индустрии высоких переделов с их дальнейшим встраиванием в мировые и, как следствие, повышение уровня участия РФ в мировой торговле не только по «валу», но и в категориях добавленной стоимости. Вместе с тем главная опасность для геоэкономической устойчивости, на наш взгляд, заключалась в излишней зависимости от конкретных товаров (доля топ-3 товарных групп в экспорте РФ выросла за 2015–2021 гг. с 83,1 до 84,1%, импорте – с 78,0 до 79,9%30), внешнеторговых партнеров (удельный вес трех крупнейших стран, покупающих российскую продукцию, увеличился за рассмотренный период с 27,6 до 28,5%, поставляющих свою продукцию в РФ – с 36,6 до 39,8%31), доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности. В 2022 году, несмотря на санкционное давление, экономика России успешно справилась с вопросами повышения уровня самообеспеченности важнейшими сырьевыми ресурсами и наращиванием использования как общего числа передовых производственных технологий, так и доли отечественных в их структуре. Вместе с тем ключевая опасность для геоэкономического суверенитета страны, на наш взгляд, заключалась в недостаточной диверсификации экспортно-импортного оборота, низкой доле машин и оборудования, необходимых для поддержания промышленно-технологической трансформации, в товарном импорте РФ и постепенном снижении уровня человеческого капитала.

Первые итоги 2023 года подчеркнули наметившееся закрепление экономического суверенитета РФ на уровне «неполная сопротивляемость» в разрезе практически каждой из рассмотренных составляющих. Подтверждением укрепления промышленно-технологического каркаса выступил 7,5%-й рост обрабатывающей промышленности, ускорившейся структурной перестройки – 10,5% прироста инвестиций (Astrov, 2024, р. 9), повышения ге-оэкономической устойчивости – снижение объема импорта до 19% ВВП. С укреплением сопротивляемости хозяйственной системы достигнут 3,6-%-ный рост ВВП (при этом 90% прироста обеспечили несырьевые отрасли)32, что позволило экономике РФ выйти на первое место в Европе по паритету покупательной спо-собности33.

Ключевым фактором повышения сопротивляемости экономики РФ в современных условиях становится «форсированное индустриальное развитие страны»34, предполагающее модернизацию отечественной промышленности до уровня, обеспечивающего сосредоточение внутри страны полного цикла создания от разработки до выпуска сквозных и критических технологий и формирование новой экономики знаний. К 2024 году в стране сложилась уникальная совокупность факторов, благоприятствующих реализации промышленного рывка: неудовлетворенный спрос населения и эконо- мики, экспертами оценивавшийся в 50 трлн руб., уменьшение ежегодного оттока капитала, составлявшего 5–7% ВВП, в сочетании с потенциалом репатриации капиталов (в объеме порядка 50 млрд долл. в год)35 и активизацией государственной промышленной политики, запустивших «сильный цикл роста, основанный на накоплении прежде всего индустриального капитала»36. С точки зрения формирования новой экономики знаний достижение экономического суверенитета страны предопределит развитие основного ее драйвера – человеческого капитала, главные структурообразующие факторы накопления и приумножения которого – научная деятельность, образование и здравоохранение. Здесь следует обратить внимание на наметившееся с 2019 года ухудшение характеристик качества человеческого капитала (снижение показателей РФ в глобальном рейтинге индексов человеческого капитала с 0,729 в 2018 году до 0,681 в 2020 году и человеческого развития с 0,845 в 2019 году до 0,822 в 2021 году), что мы связываем с завершением первой санкционной волны против России, разгонявшейся с 2014 года37. Для перелома негативных трендов и закрепления полной сопротивляемости по всем трем составляющим экономического суверенитета РФ необходим решительный переход к системному протекционизму, призванному повысить инновационность российской экономики, поддержать структурную трансформацию промышленного комплекса удлинением цепочек создания стоимости, снизить импортозависи-мость по всему спектру высокотехнологичных товаров и услуг, на начало рассматриваемого периода (2015 г.) равнявшуюся 90% по сравнению с 15% в позднесоветский период38, а внешнеэкономическую деятельность сфокусировать на решении задачи максимально возможного технологического обогащения страны.

Список литературы Оценка уровня сопротивляемости экономики Российской Федерации внутренним и внешним вызовам

- Абалкин Л.И. (1994). Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. № 12. С. 4-13.

- Абалкин Л.И. (1998). Бегство капитала. Природа, форма, методы борьбы // Вопросы экономики. № 7. C. 14-25.

- Аганбегян А.Г. (2023). О преобразовании социально-экономической системы России: что хотели и что получилось // Мир перемен. № 2. С. 17-44. DOI: 10.51905/2073-3038_2023_2_17

- Акбердина В.В. (2021). Факторы резильентности в российской экономике: сравнительный анализ за период 2000-2020 гг. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. Т. 17. № 8. С. 1412-1432. DOI: doi.org/10.24891/ni.17.8.1412

- Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2023). Антихрупкость национальной экономики: эвристическая оценка // Journal of New Economy. Т. 24. № 2. С. 28-49. DOI: 10.29141/2658-5081-2023-24-2-2

- Балацкий Е.В. (2024). Феномен стратегических преимуществ в XXI веке // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 17. № 4. С. 39-57. DOI: 10.15838/esc.2024.4.94.2

- Богданов И.Я. (2001). Экономическая безопасность России. Теория и практика. М.: ИСПИ РАН. 348 с.

- Белоусов Д.Р. (2023). Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Тетрадь 13. Что дальше? Контуры сценариев долгосрочного прогноза. М.: ЦМАКП. 23 с.

- Бирюкова О.В. (2024). Трансформация парадигмы торговой политики: теоретический и институциональный аспекты // Вопросы экономики. № 10. С. 142-155. DOI: 10.32609/0042-8736-2024-10-142-155

- Бухвальд Е., Гловацкая Н., Лазуренко С. (1994). Макроаспекты экономической безопасности. Факторы, критерии и показатели // Вопросы экономики. № 12. С. 25-35.

- Васильев А.И., Сальников В.П., Степашин С.В. (1999). Национальная безопасность России: конституционное обеспечение. Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет МВД России. 189 с.

- Глазьев С.Ю. (1997). За критической чертой. О концепции макроэкономической политики в свете обеспечения экономической безопасности страны. М.: Российский экономический журнал. 120 с.

- Гусев А.Б., Юревич М.А. (2023). Фармацевтический суверенитет России: проблемы и пути достижения // Terra Economicus. Т. 21. № 3. C. 17-31. DOI: 10.18522/2073-6606-2023- 21-3-17-31

- Кротов М.И., Мунтинян В.И. (2016). Экономическая безопасность России: Системный подход. Санкт-Петербург: НПК «Рост». 336 с.

- Миловидов В.Д., Аскер-Заде Н.В. (2020). Протекционизм 2.0: новая реальность эпохи глобализации // Мировая экономика и международные отношения. Т. 64. № 8. С. 37-55. DOI: 10.20542/0131-2227-202064-8-37-45

- Пак А.Ю., Андронова И.В. (2023). Оценка состояния экономической безопасности региональных интеграционных объединений на примере Евразийского экономического союза // Проблемы прогнозирования. № 3 (198). С. 70-79. DOI: 10.47711/0868-6351-198-70-79

- Полтерович В.М. (2023). Догоняющее развитие в условиях санкций: стратегия позитивного сотрудничества // Terra Economicus. Т. 21. № 3. С. 6-16. DOI: 10.18522/2073-6606-2023-21-3-6-16

- Пороховский А.А. (2024). Американский экономический суверенитет: основа мирового лидерства США // США & Канада: экономика, политика, культура. Т. 54. № 10. С. 5-18. DOI: 10.31857/ S2686673024100019

- Рифкин Дж. (2014). Третья промышленная революция: как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом. М.: Альпина нон-фикшн. 409 с.

- Романова О.А., Сиротин Д.В., Пономарева А.О. (2022). От экономики сопротивления - к резильентной экономике (на примере промышленного региона) // AlterEconomics. Т. 19. № 4. С. 620-637. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2022.19-4.4

- Сапир Ж. (2022). Станет ли плановая экономика нашим будущим? // Проблемы прогнозирования. № 6. С. 6-26. DOI: 10.47711/0868-6351-195-6-26

- Сенчагов В.К. (1995). О сущности и основах стратегии экономической безопасности России // Вопросы экономики. № 3.

- Смородинская Н.В., Катуков Д.Д., Малыгин В.Е. (2021). Глобальные стоимостные цепочки в эпоху неопределенности: преимущества, уязвимости, способы укрепления резильентности // Балтийский регион. Т. 13. № 3. С. 78-107. DOI: 10.5922/2079-8555-2021-3-5

- Смородинская Н.В., Катуков Д.Д. (2024). Курс на технологический суверенитет: новый глобальный тренд и российская специфика // Балтийский регион. Т. 16. № 3. С. 108-135. DOI:10.5922/2079-8555-2024-3-6

- Степашин С.В. (2002). Экономическая безопасность Российской Федерации М.: Дело. 235 с.

- Сутырин С.Ф., Коргун И.А. (2024). Глобализация и Россия: нужны ли новые приоритеты? // Мировая экономика и международные отношения. Т. 68. № 1. С. 74-81. DOI: 10.20542/0131-2227-2024-68-1-74-84

- Тимофеев И.Н. (2023). Санкции США против Китая и России: сравнительный анализ // Мировая экономика и международные отношения. Т. 67. № 11. С. 70-79. DOI: 10.20542/0131-2227-2023-67-1170-79

- Травкина Н.М. (2022). Цифровизация общества: альтернативные проекты Будущего // США & Канада: экономика, политика, культура. № 6. С. 50-70. DOI: 10.31857/S2686673022060049

- Шваб К. (2016). Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо. 138 с.

- Antràs P. (2020). De-globalisation?Global value chains in thepost-COVID-19age. NBER Wbrking Papers, 28115, 49. DOI: https://doi.org/10.3386/w28115

- Astrov V. (2024). Foreign Capital in Russia: Taking Stock after Two Years of War. Russia Monitor 5. Vienna: The Vienna nInstitute for International Economic Studies.

- Bolt W., Willem J. (2023). Geo-Economic Fragmentation: Economic and Financial Stability Implications. Amsterdam: De Nederlandsche Bank.

- Davies S. (2011). Regional resilience in the 2008-2010 downturn: Comparative evidence from European countries. nCambridge Journal of Regions Economy and Society, 4(3), 369-382. DOI: 10.1093/cjres/rsr019

- Gereffi G. (2020). What does the COVID-19 pandemic teach us about global value chains?: The case of medical supplies. Journal of International Business Policy, 3(3), 287-301. DOI: 10.1057/s42214-020-00062-w

- Gereffi G. (2023). How to make global supply chains more resilient. Columbia FDIPerspectives, 348, 5.

- Mariotti S. (2024). "Win-lose" globalization and the weaponization of economic policies by nation-states. Critical Perspectives on International Business, 19(1), 24-52. DOI: 10.1108/ cpoib-09-2023-0089

- Martin R. (2012). Regional economic resilience. Hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography, 1, 1-32. DOI:10.1093/jeg/lbr019

- Reynolds E.B. (2024). U.S. industrial transformation and the "How" of 21st century industrial strategy. Journal of Industry. Competition and Trade, 24, 8, 17. DOI: 10.1007/s10842- 024-00420-x

- Riepponen T., Moilanen M., Simonen J. (2023). Themes of resilience in the economics literature: A topic modeling approach. Regional Science Policy & Practice, 15(2), 326-357. DOI:10.1111/rsp3.12612