Оценка вероятности и частоты наличия перенесенных “немых” инсультов у пациентов с гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета 2-го типа и без него

Автор: Тюкалова Людмила Ивановна, Лукьянова Мария Александровна, Заутнер Наталья Александровна, Гарганеева Наталья Петровна

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: В помощь практическому врачу

Статья в выпуске: 3 т.29, 2014 года.

Бесплатный доступ

Получены результаты клинического определения вероятности и частоты наличия амбулаторных “немых” инсультов у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) на фоне сахарного диабета (СД) 2-го типа или без него. Также получены данные о том, что амбулаторные “немые” инсульты у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) на фоне СД случаются в 8 раз чаще, чем у пациентов с АГ без СД. Результаты оценки клинического определения вероятности и частоты “немых” инсультов были следующие: пациенты с АГ имели 10% высокой вероятности наличия перенесенного “немого” инсульта, 40% умеренной вероятности и 50% низкой вероятности наличия перенесенного “немого” инсульта, в то время как пациенты с АГ на фоне СД имели 60% высокой вероятности наличия перенесенного “немого” инсульта, 30% умеренной вероятности и 10% низкой вероятности наличия перенесенного “немого” инсульта. Полученные данные свидетельствуют о том, что наличие у пациентов СД чаще способствует развитию “немых” инсультов, а определение клинической вероятности наличия перенесенного амбулаторного “немого” инсульта предложенным способом позволит своевременно направить пациентов с умеренной или высокой вероятностью наличия амбулаторных инсультов на проведение наиболее адекватных и своевременных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Артериальная гипертония, сахарный диабет, инсульт, артериальное давление, гипергликемия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919972

IDR: 14919972 | УДК: 616.379-008.64-06:616.12-008.331.1]-02:616.831-005.1-039.4

Текст научной статьи Оценка вероятности и частоты наличия перенесенных “немых” инсультов у пациентов с гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета 2-го типа и без него

Сосудистые поражения мозга в экономически развитых странах к концу нашего столетия выдвинулись в число ведущих причин смертности населения, составляя в ее структуре около 14%. Мозговой инсульт определяет более 30% всех случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [1]. В первую очередь, это связано с постарением населения, т.к. сосудистые заболевания являются преимущественно заболеваниями пожилого и старческого возраста.

Эпидемиологические исследования показали роль и значимость в развитии сосудистой патологии мозга так называемых факторов риска, т.е. таких особенностей внешней среды или самого организма, которые увеличивают риск возникновения заболевания [9]. К основным факторам риска относятся: возраст старше 40 лет; наследственно-семейная предрасположенность; ожирение (нередко сопровождающееся гиперхолестеринемией); недостаточная физическая активность и психоэмоциональ- ное перенапряжение; курение и систематическое употребление алкоголя; алиментарные факторы (избыточное потребление животного жира, поваренной соли) [3].

Одним из главных факторов риска является СД, форсирующий развитие атеросклероза. Важно, что даже незначительное повышение содержания сахара в крови способствует учащению инсультов. Нам не встретилось работ, в которых бы оценивалась вероятность и частота “немых” инсультов у пациентов с ГБ на фоне СД. Этот факт явился предпосылкой проведения данных исследований [6].

Наличие СД 2-го типа достоверно повышает риск развития инсульта в 2–6 раз, при этом уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в целом и от острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в частности более чем в 2–4 раза выше у пациентов с СД 2-го типа [4]. Течение расстройств мозгового кровообращения у таких больных тяжелое, поскольку более грубые нарушения углеводного обмена ассоциированы с более высоким уровнем летальности и инвалидизацией. По данным масштабного исследования UKPDS установлено, что уровень HbA1c тесно связан с вероятностью наступления летального исхода вследствие острого инфаркта и инсульта: повышение его концентрации на 1% сопровождалось 17%-ным увеличением частоты инсульта. Важно, что не только тяжелые формы СД 2-го типа, но и инсулино-резистентность также ассоциирована с повышением риска ОНМК [9]. Роль СД как фактора риска возникновения первого инсульта была продемонстрирована в популяции 55–84 лет на основе десятилетнего наблюдения, проводившегося во Фремингеме (США).

Так, выявлено, что у людей старше 40 лет ОНМК возникают на фоне СД в полтора-два раза чаще, чем у лиц, не страдающих этим заболеванием, а в возрасте до 40 лет – в три-четыре раза чаще, причем среди заболевших со значительным перевесом преобладают женщины [10]. В возрасте до 40 лет в случае непродолжительного течения СД при гипогликемической коме развивается крово- излияние в мозг, а при длительном (более 15–20 лет) – ИМ. Нередко, особенно у больных с инсультом пожилого возраста СД своевременно не диагностируется, хотя может встречаться у 50% пациентов [5]. Уровень летальности при инсульте существенно выше среди людей, страдающих СД.

До сих пор до конца не установлено соотношение заболеваемости ишемическим и геморрагическим инсультом у больных СД. Так, по данным патологоанатомических исследований, этот показатель практически не отличается от среднепопуляционного – ИМ при СД наблюдается в 3–4 раза чаще, чем кровоизлияние [11]. В то же время, по клиническим данным, ИМ у больных СД развивается в 5–6 раз чаще, чем кровоизлияние.

Первостепенную роль имеет повышение артериального давления. Общеизвестно, что у лиц с АГ инсульты встречаются значительно чаще, чем у “нормотоников” [8]. Систематическое лечение и стойкое снижение артериального давления значительно уменьшают риск церебральных поражений.

Таблица 1

Клиническая характеристика пациентов

|

Признаки |

Количество пациентов, имеющих данный признак в первой группе |

Количество пациентов, имеющих данный признак во второй группе |

Количество пациентов, имеющих данный признак в обеих группах |

|

Возраст |

63±1,5 |

69±1,5 |

66±1,5 |

|

Мужчины |

5 |

4 |

9 |

|

Женщины |

5 |

6 |

11 |

|

АГ I степень |

0 |

0 |

0 |

|

АГ II степень |

0 |

2 |

2 |

|

АГ III степень |

10 |

8 |

18 |

|

АГ <5 лет |

1 |

1 |

2 |

|

АГ 5–10 лет |

2 |

5 |

7 |

|

АГ >10 лет |

7 |

4 |

11 |

|

Наличие СД без тяжелых осложнений и/или риска тяжелой гипогликемии, молодой возраст (целевой уровень HbA1c <6,5%) |

0 |

0 |

0 |

|

Наличие СД без тяжелых осложнений и/или риска тяжелой гипогликемии, средний возраст (целевой уровень HbA1c <7,0%) |

0 |

0 |

9 |

|

Наличие СД без тяжелых осложнений и/или риска тяжелой гипогликемии, пожилой возраст (целевой уровень HbA1c <7,5) |

0 |

9 |

9 |

|

Наличие СД и тяжелые осложнения и/или риск тяжелой гипогликемии, молодой возраст (целевой уровень HbA1c <7,0%) |

0 |

0 |

0 |

|

Наличие СД и тяжелые осложнения и/или риск тяжелой гипогликемии, средний возраст (целевой уровень HbA1c <7,5%) |

0 |

0 |

0 |

|

Наличие СД и тяжелые осложнения и/или риск тяжелой гипогликемии, пожилой возраст (целевой уровень HbA1c <8,0%) |

0 |

1 |

1 |

|

ИБС: СН ФК I |

0 |

0 |

0 |

|

ИБС: СН ФК II |

3 |

4 |

8 |

|

ИБС: СН ФК III |

0 |

0 |

0 |

|

ИБС: СН ФК IV |

0 |

0 |

0 |

|

ИБС <5 лет |

2 |

0 |

2 |

|

ИБС 5–10 лет |

0 |

1 |

1 |

|

ИБС >10 лет |

1 |

3 |

4 |

|

ИМ <5 лет |

0 |

1 |

1 |

|

ИМ >5 лет |

1 |

0 |

1 |

|

Курение <10 лет |

0 |

0 |

0 |

|

Курение 10–20 лет |

0 |

2 |

2 |

|

Курение >20 лет |

5 |

3 |

8 |

В настоящее время мы можем действительно активно развернуть работу по диагностике и лечению ранних форм мозговой сосудистой патологии, что позволит существенно снизить количество острых нарушений мозгового кровообращения (инсультов) и затормозить клиническую эволюцию хронических форм нарушения мозговой гемодинамики (так называемые дисциркуляторные энцефалопатии).

Нередко у больных СД 2-го типа инсульт не диагностируется, т.к. проходит без клинических проявлений, соответственно остается без адекватного лечения, что ведет в свою очередь к повторному инсульту и повышает уровень летальности [4]. Проведение компьютерной томографии с целью скрининга обнаружения наличия перенесенного инсульта невозможно, т.к. данное обследование не только дорогостоящее, но и имеет ограничение частого его использования для пациентов, связанное с рентгенологическим облучением. Нами предложен более простой и менее затратный метод определения вероятности перенесенного амбулаторного инсульта у пациентов с СД 2-го типа, с помощью которого уже на амбулаторно-поликлиническом этапе можно определить степень вероятности наличия амбулаторного инсульта и вовремя направить пациента на необходимое обследование, назначить адекватное лечение, что, возможно, продлит жизнь пациента [6].

Материал и методы

В исследование было включено 20 больных, мужчин и женщин в возрасте от 55 до 85 лет, средний возраст пациентов – 65±5 лет. Пациенты поступали в неврологическое отделение ОГАУЗ “Томская областная клиническая больница” с подозрением на ОНМК. В исследование включались больные ГБ, ассоциированной с СД 2-го типа или без него, с ишемической болезнью сердца (ИБС) или без нее. Обязательным условием включения больных в исследование являлось подписанное каждым пациентом информированное согласие, подтвержденное положительным решением локального этического комитета СибГМУ. Пациенты были разделены на 2 группы: в первой группе пациенты с ГБ имели вторую или третью степень повышения уровня артериального давления. Во второй группе пациенты с ГБ имели вторую или третью степень повышения уровня артериального давления на фоне СД 2-го типа. У 75% из них ГБ ассоциировалась с ИБС, больные имели довольно высокую частоту сопутствующих заболеваний и факторов риска, осложняющих течение АГ. Клиническая характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Всем пациентам при поступлении проводились общеклинические исследования. Учитывались следующие параметры: уровень артериального давления, уровень глюкозы крови (исследовалась цельная плазма, натощак), данные компьютерной томографии, неврологической осмотр.

Компьютерная томография проводилась с целью выявления ОНМК, а также с целью выявления очагов перенесенного инсульта (наличие характерных постинсультных кист). Для определения этиологии кисты (посттрав- матическая или постинсультная) использовалась методика морфометрических параметров и интенсивности МР-сигнала [2].

Для клинического определения вероятности и частоты наличия амбулаторных “немых” инсультов у пациентов с ГБ на фоне СД или без него проводили оценку каждого из признаков в баллах соответственно от 1 до 3 баллов с последующим определением частоты амбулаторных инсультов по их сумме. При этом дополнительно определяли наличие следующих клинических признаков: наличие АГ – 1 балл, АГ I стадии –1 балл, II – 2 балла, III – 3 балла. Продолжительность АГ: до 5 лет – 1 балл, 5–10 лет – 2 балла, 10 лет и более – 3 балла.

Наличие СД – 1 балл: нет тяжелых осложнений и/или риска тяжелой гипогликемии, молодой возраст (целевой уровень HbA1c <6,5%) – 1 балл, нет тяжелых осложнений и/или риска тяжелой гипогликемии, средний возраст (целевой уровень HbA1c <7,0%) – 2 балла, нет тяжелых осложнений и/или риска тяжелой гипогликемии, пожилой возраст (целевой уровень HbA1c <7,5) – 3 балла, есть тяжелые осложнения и/или риск тяжелой гипогликемии, молодой возраст (целевой уровень HbA1c <7,0%) – 2 балла, есть тяжелые осложнения и/или риск тяжелой гипогликемии, средний возраст (целевой уровень HbA1c <7,5%) – 3 балла, есть тяжелые осложнения и/или риск тяжелой гипогликемии, пожилой возраст (целевой уровень HbA1c <8,0%) – 3 балла. Продолжительность СД: до 5 лет – 1 балл, 5–10 лет – 2 балла, 10 лет и более – 3 балла.

Наличие ИБС – 1 балл, стенокардия напряжения: функциональный класс I – 1 балл, II – 2 балла, III – 2,5 балла, IV – 3 балла. Продолжительность ИБС: до 5 лет – 1 балл, 5–10 лет – 2 балла, 10 лет и более – 3 балла.

Возраст пациентов: до 55 лет – 1 балл, от 55 до 65 – 2 балла, старше 65 – 3 балла.

Приверженность к лечению: постоянный прием препаратов – 1 балл, непостоянный прием препаратов – 2 балла, отсутствие приема препаратов – 3 балла. Наличие в анамнезе ИМ – 1 балл: более 5 лет – 2 балла, менее 5 лет – 3 балла. Курение – 1 балл: до 10 лет – 1 балл, 10–20 лет – 2 балла, 30 лет и более – 3 балла.

При сумме баллов более 22 определяют соответственно высокую, при сумме баллов от 15 до 21 – умеренную и при сумме баллов менее 14 – низкую вероятность наличия перенесенного амбулаторного “немого” инсульта. Критериями исключения являлись больные симптоматической АГ, СД 1-го типа, а также пациенты, ранее переносившие ОНМК.

Результаты

После проведения компьютерной томографии и обработки данных получены следующие результаты: в пер-

Таблица 2

Количество пациентов, перенесших “немой” инсульт (n=12)

|

Пациенты с АГ |

Пациенты с сочетанием АГ и СД |

p |

|

|

n% |

n |

% |

|

|

2 16,7 |

10 |

83,4 |

p=0,004 (c2=8,14) |

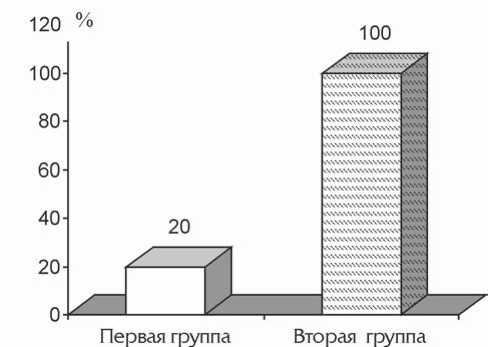

Рис. 1. Доля (%) пациентов, перенесших амбулаторный инсульт

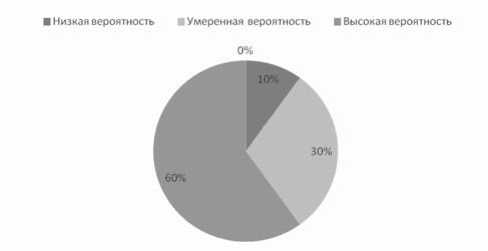

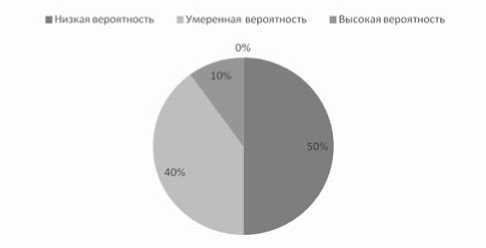

Рис. 2. Вероятность наличия перенесенного амбулаторного инсульта у пациентов первой группы

Рис. 3. Вероятность наличия перенесенного амбулаторного инсульта у пациентов второй группы вой группе (пациенты с АГ) два человека (20%) имели характерные постинсультные кисты, следовательно, перенесли амбулаторный инсульт. Во второй группе (пациенты с АГ на фоне СД) все пациенты (100%) имели характерные постинсультные кисты (рис. 1).

Следовательно, у пациентов, страдающих АГ на фоне СД 2-го типа, “немые” инсульты происходят значительно чаще. Это положение подтверждают данные, приведенные в таблице 2.

Результаты оценки клинического определения вероятности и частоты амбулаторных инсультов в зависимости от уровня вероятности были следующие: в первой

Таблица 3

Количество пациентов, перенесших “немой” инсульт, в зависимости от уровня вероятности его возникновения, n=10

Во второй группе высокую вероятность наличия перенесенного амбулаторного инсульта имели 6 человек (60%), умеренную – 3 человека (30%), низкую вероятность – 1 человек (10%), рисунок 3.

На основании полученных данных, мы можем утверждать, что пациенты с АГна фоне СД 2-го типа значительно чаще – на 50% (p ≤ 0,001) – имеют высокую вероятность наличия перенесенного “немого” инсульта, чем пациенты с АГ без СД (табл. 3).

Таким образом, на основании данных, полученных в ходе исследования, можно сделать вывод, что “немые” инсульты у пациентов с АГ на фоне СД 2-го типа случаются в 8 раз чаще, чем у пациентов с АГ без СД. Также пациенты с диабетом имеют на 50% чаще высокий уровень наличия перенесенных “немых” инсультов.

Предлагаемый способ клинического определения амбулаторного инсульта позволяет с наибольшей точностью прогнозировать клиническую вероятность наличия перенесенного амбулаторного “немого” инсульта у больных АГ на фоне СД 2-го типа или без него, что является важным для проведения наиболее адекватных и своевременных диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

Список литературы Оценка вероятности и частоты наличия перенесенных “немых” инсультов у пациентов с гипертонической болезнью на фоне сахарного диабета 2-го типа и без него

- Виленский Б.С. Современная тактика борьбы с инсультом. -СПб.: Фолиант, 2005. -288 с.

- Волченко С.Н., Лаптев В.Я., Лишманов Ю.Б. Морфометрическая оценка ликворосодержащих структур головного мозга при внутримозговых кистах различного генеза по данным МР-томографии//Сибирский медицинский журнал (Томск). -2008. -№ 4, вып. 2. -С. 107-110.

- Гусев Е.И., Скворцова В.И. Ишемия головного мозга. -М.: Медицина, 2001. -328 с.

- Очерки ангионеврологии/под ред. чл.-корр. РАМН З.А. Суслиной. -М.: Атмосфера, 2005. -359 с.

- Снижение заболеваемости, смертности и инвалидности от инсультов в Российской Федерации/под ред. В.И. Скворцовой. -М.: Литтерра, 2008. -192 с.

- Способ клинического определения вероятности наличия перенесенного “немого” инсульта у пациентов с артериальной гипертонией: приоритетная справка № 2013137008 от 6 августа 2013 г./Обладатель СибГМУ совместно с авторами: Л.И. Тюкалова, М.А. Лукьянова, Н.А. Заутнер.

- Girerd X., Giral P. Risk stratification for the prevention of cardiovascular complications of Hypertension//Curr. Med. Res. Opin. -2004. -Vol. 20(7). -P. 1137-1142.

- Hacke W., Kaste M., Olsen T.S., Orgogozo J.-M. et al. European Stroke Initiative recommendations for stroke management. Organization of stroke care//J. Neurol. -2000. -P. 732-748.

- Haffner S.M. Obesity and the metabolic syndrome: the San Antonio Heart Study//Br. J. Nutr. -2000. -Vol. 83, suppl. 1. -P. 67-70.

- Leonardi-Bee J., Bath P., Phillips S.J., Sandercock P. Blood pressure and clinical outcomes in the International Stroke Trial//Stroke. -2002. -Vol. 33. -P. 1315-1320.

- Wong E., Hachinski V. Closing remarks: on stroke prevention guidelines, organization of care and future perspectives//Stroke Prevention/ed. by B. Gorelick. -Oxford, 2002. -P. 255-257.