Оценка влияния блокатора АТ1-рецепторов ангиотензина II валсартана на регресс постинфарктного ремоделирования левого желудочка, нарушение микроциркуляции и инсулинорезистентности у больных ИБС, отягощенной сахарным диабетом 2-го типа

Автор: Нижегородцев М.Ю., Тепляков А.Т., Кузнецова А.В., Лукинов А.В., Горюцкий В.Н.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.24, 2009 года.

Бесплатный доступ

Изучались антиишемические, кардиопротективные, гемодинамические и метаболические эффекты, а также влияние на регресс нарушений микроциркуляции инсулинорезистентности блокатора АТ1-рецепторов ангиотензина II валсартана в комбинации с тиазидным диуретиком гидрохлортиазидом во вторичной профилактике хронической сердечной недостаточности у больных с постинфарктным ремоделированием левого желудочка, ишемической дисфункцией сердца, отягощенной СД 2-го типа. В исследование включено 25 пациентов в среднем возрасте 59,2±5,8 лет. В ходе 3-месячной курсовой терапии блокатором АТ1-рецепторов А II валсартаном в индивидуально подобранной дозе 106,0±36,3 мг/сут в комбинации с гидрохлортиазидом в дозе 18,7±6,2 мг/сут отмечена высокая антиишемическая и кардиопротективная эффективность, а также положительное влияние на углеводный обмен и липидный спектр крови. По результатам исследования установлен существенный рост физической толерантности на 42,6%. Дистанция 6-минутной ходьбы возросла на 43,3%. Это сопутствовало регрессу коронарной недостаточности. Качество жизни улучшилось на 13,7%. В ходе исследования произошел регресс массы миокарда ЛЖ на 10,9%, а также улучшение диастолической функции ЛЖ. Показатели микроциркуляторного русла (МЦР) претерпевали положительные изменения, выражающиеся увеличением резервного кровотока на фоне уменьшения влияния атерогенной дислипопротеидемии, а также снижения степени инсулинорезистентности на 41,2%, базальной гипергликемии на 25,3% и постпрандиальной гликемии на 15,6%, косвенно отражающих пропорциональный регресс тканевой инсулинорезистентности.

Ибс, сд 2-го типа, валсартан, постинфарктное ремоделирование, инсулинорезистентность, антиишемические эффекты, микроциркуляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14919005

IDR: 14919005 | УДК: 615.217.03:616-005.4-06:616.379-008-64

Текст научной статьи Оценка влияния блокатора АТ1-рецепторов ангиотензина II валсартана на регресс постинфарктного ремоделирования левого желудочка, нарушение микроциркуляции и инсулинорезистентности у больных ИБС, отягощенной сахарным диабетом 2-го типа

Блокаторы АТ1-рецепторов ангиотензина II (БРА II) относятся к относительно новому классу лекарственных препаратов, обеспечивающих снижение активности ренин-ангиотензин-альдостероно-вой системы (РААС). Они вносят важный вклад в современное лечение сердечно-сосудистой патологии и ассоциированных заболеваний, открывают новые возможности профилактики сердечно-сосудистых осложнений [1, 2, 3]. Несмотря на то, что ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) являются препаратами «первой линии» и своеобразным «стандартом» в лечении дисфункции левого желудочка (ЛЖ), артериальной гипертонии (АГ) и хронической сердечной недостаточности (ХСН), БРА II обеспечивают более полную и более селективную блокаду РААС, не влияя на активность других нейрогуморальных систем, являются метаболически нейтральными, хорошо переносятся пациентами, что делает их более перспективными и привлекательными для лечения больных с ХСН [2, 3, 4].

Согласно современным представлениям, одним из путей снижения летальности больных с ХСН, возникшей в результате ишемического и/или пост-6

инфарктного ремоделирования ЛЖ, является медикаментозная антиишемическая цитокардиопротекция с предотвращением метаболических расстройств. Внедрение в широкую клиническую практику препаратов, способных активизировать гибернированный миокард и тем самым предотвращать ишемическое ремоделирование ЛЖ и МЦР, коронарную и сердечную недостаточность, представляется исключительно важным. Перспективным в этом отношении представляется блокатор АТ1-рецепторов А II валсартан.

В последнее время большое внимание уделяется изучению РААС, точнее ее компонентов, участвующих в патогенезе сахарного диабета (СД) 2-го типа. Согласно современным представлениям, ангиотензин II блокирует основной метаболический эффект инсулина – транспорт глюкозы в клетки, усиливает его пролиферативное и атерогенное действие и способствует инсулинорезистентности [5]. В связи с этим блокада РААС может оказывать профилактическое влияние в отношении нарушений углеводного обмена и инсулинорезистентности. Интерес к БРА II для потенциальной профилактики при СД 2-го типа, а также снижения частоты последствий его развития в настоящее время весьма актуален. Вместе с тем доказательства их клинической эффективности и влияния на предотвращение инсулинорезистентности у больных ИБС с СД 2-го типа еще предстоит получить в хорошо спланированных, рандомизированных, клинически контролируемых исследованиях.

Цель исследования – изучить антиишемические, кардиопротективные, гемодинамические и метаболические эффекты, а также влияние на регресс постинфарктного ремоделирования ЛЖ, коронарной сердечной недостаточности, инсулинорезистентнос-ти и нарушений МЦ блокатора АТ1-рецепторов А II валсартана во вторичной профилактике ХСН у больных с ишемической дисфункцией сердца, ассоциированной с СД 2-го типа.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведено открытое клинически контролируемое исследование клинической эффективности и безопасности терапии валсартаном в комбинации с тиазидным диуретиком гидрохлортиазидом у больных ишемической болезнью сердца с II-III ФК ХСН (по NYHA) в сочетании с СД 2-го типа.

В исследование включено 25 пациентов (13 мужчин, 12 женщин) в среднем возрасте 59,2±5,8 лет. К моменту обследования у 20 (80%) пациентов диагностировалась стабильная стенокардия напряжения II ФК, у 5 (20%) пациентов – III ФК. В среднем стаж ИБС составил 6,4±4,8 года. У всех обследованных регистрировался крупноочаговый ИМ давностью более 6 мес. По данным коронароангиографии выявлялся стенозирующий коронарный атеросклероз. У всех больных ИБС регистрировалась АГ II-III ст. и СД 2-го типа легкой и средней степени тяжести (стаж 10,5±5,6 лет).

В соответствии с протоколом в исследование не включали больных с мозговыми осложнениями АГ давностью менее 12 мес, крупноочаговым ИМ давностью менее 6 мес, тяжелой ХСН (IV ФК по NYHA), с брадиаритмией, нарушениями АВ-проводимости более II степени, сахарным диабетом 2-го типа в стадии декомпенсации, бронхиальной астмой и хроническим бронхообструктивным синдромом, перифе-

Таблица 1

Клинико-демографическая характеристика больных ИБС с СД 2-го типа

|

Показатель |

Количество пациентов |

% отношение |

|

Пол: мужчины/женщины |

13/12 |

52/48 |

|

Средний возраст, годы |

59,2±5,8 |

|

|

Стаж ИБС, годы |

6,4±4,8 |

|

|

Стаж СД 2-го типа, годы |

10,5±5,6 |

|

|

Стенокардия напряжения: II ФК III ФК |

5 20 |

20 80 |

|

ФК ХСН (по NYHA): II ФК III ФК |

20 5 |

80 20 |

|

Перенесенный первичный ИМ, в том числе Q-ИМ |

25 |

100 |

|

Повторный ИМ |

12 |

48 |

|

Постинфарктная аневризма ЛЖ |

2 |

8 |

|

Артериальная гипертензия II-III стадии |

25 |

100 |

|

ЖЭС высоких градаций (по Lown B. и Wolff W.) |

3 |

12 |

|

СД 2-го типа легкой и средней степени тяжести |

25 |

100 |

|

Гиперхолестеринемия > 5,5 ммоль/л |

25 |

100 |

|

Абдоминальное ожирение I-III cт. |

25 |

100 |

|

Курение |

3 |

12 |

|

АКШ+МКШ Стентирование КА |

6 6 |

24 24 |

|

Предшествующая терапия: |

||

|

аспирин пролонгированные нитраты ингибиторы АПФ З—адреноблокаторы антагонисты кальция |

25 20 25 25 5 |

100 80 100 100 20 |

Примечание. ФК – функциональный класс; ХСН – хроническая сердечная недостаточность; ИМ – инфаркт миокарда; КА – коронарные артерии; ФП – фибрилляция предсердий; СД – сахарный диабет; АКШ и МКШ – аорто-и маммарокоронарное шунтирование; АПФ – ангиотензин-превращающий фермент.

рическим атеросклерозом с синдромом Лериша, а также пациентов, имевших противопоказания к назначению блокаторов АТ1-рецепторов А II.

Пациенты, включенные в исследование, дали свое письменное информированное согласие на участие в нем. Клинико-демографическая характеристика пациентов представлена в табл. 1.

Препараты назначались после отмены предшествующего лечения (включавшего З-адреноблокаторы, антиаритмические средства, периферические вазодилататоры, антагонисты кальция, иАПФ) после 5дневного периода «отмывания». Допускался сублингвальный прием короткодействующих форм нитроглицерина и при подъемах АД – прием коринфара в дозе 10 мг.

В ходе исследования все пациенты получали вал-сартан в индивидуально подобранных дозах, методом титрования. Среднесуточная доза валсартана составила 106,0±6,3 мг и гидрохлортиазида 18,7±6,2 мг.

Длительность курсовой терапии составила 3 мес и предусматривала обеспечение удовлетворительной коррекции АГ до целевого уровня – 129,7± 14,3 мм рт. ст. и регресс симптомов ХСН не менее чем на I ФК. В итоге доза валсартана составила 106,0± 6,3 мг/сут, гидрохлортиазида – 18,7±6,2 мг/сут.

Профилактическая терапия оказалась эффективной у 25 (100%) пациентов. Базовая терапия предусматривала назначение сахароснижающих средств (метформин, диабетон), дезагреганты. До назначения валсартана и гидрохлортиазида все пациенты получали холестеринснижающую терапию (статины), которая не менялась в ходе исследования.

Влияние на антиишемические кардиопротектив-ные, гемодинамические и метаболические эффекты, а также на клиническое течение ХСН и безопасность 3-месячной курсовой комбинированной терапии валсартаном с гидрохлортиазидом оценивали по динамике клинических проявлений коронарной недостаточности, регрессу суточной частоты и тяжести стенокардии, суточной потребности в нитроглицерине, увеличению физической толерантности (ТФН), тесту 6-минутной ходьбы. Качество жизни оценивали с помощью Миннесотского опросника «Жизнь с сердечной недостаточностью» (Minnesota Living Heart Failure Questionnaire – MLHFQ). Метаболическую эффективность препарата оценивали по динамике в крови значений липидного спектра, уровня глюкозы натощак и постпрандиальной гликемии, инсулина. Определение индекса инсулинорезистентности (HOMA – IR) проводилось по формуле:

HOMA - IR = ИРИ (мкЕД/мл) х ГПН (моль/л) / 22,5;

где ИРИ –инсулин плазмы натощак, ГПН – глюкоза плазмы натощак [18].

Регистрация АД проводилась с использованием откалиброванного сфигмоманометра с учетом трех усредненных измерений. Определялись значения систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД. Посредством ЭхоКГ оценивали параметры, отражающие показатели сократимости и внутрисердечной гемодинамики: фракцию выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ), конечный систолический и конечный диастолические объемы (КДО, КСО), конечный диастолический размер (КДР), массу миокарда (ММ) ЛЖ, индекс массы миокарда (ИММ) ЛЖ, максимальную скорость раннего пика диастолического наполнения (пик Е, см/с), максимальную скорость трансмитрального кровотока во время систолы левого предсердия (пик А, см/с), отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А), время изоволюмического расслабления ЛЖ (ВИР, мс).

Физическая толерантность оценивалась в исходном контрольном периоде, затем по окончанию 3-месячной курсовой терапии. Велоэргометрия проводилась на эргометре «Siemens-Elema». Использовалась непрерывно ступенчато возраставшая пороговая нагрузка. Пробу начинали с нагрузки 25 Вт, которую увеличивали на 25 Вт каждые 5 минут. Эхокардиографическое исследование выполняли на аппарате «Aloka SSD-5500 SV» (Япония), Ultramark. 9 (ATL, США).

Микроциркуляция исследовалась посредством лазерной допплеровской флуо-метрии (ЛДФ) на аппарате фирмы «Tran-sonic System Inc.» (США). Исследование проводилось в положении сидя с расположением предплечья на уровне сердца. Датчик располагался в области наружной поверхности правого предплечья в точке, находящейся по срединной линии на 3-4 см выше основания шиловидных отростков локтевой и лучевой костей. Температура воздуха в помещении при проведении измерений варьировала в пределах 20-22°С. В исследовании анализировались данные исходной регистрации ЛДФ, показатели окклюзионной пробы. ЛДФ-граммы подвергались компьютерной обработке с вычислением среднего показателя МЦ (ПМ) за 3 мин. В норме у лиц без нарушений МЦ он варьирует в пределах 3,5-6 перф. ед. [3]. При выполнении окклюзионной пробы оценивались показатели максимального постокклюзионного кровотока (МПК), резерва капиллярного кровотока (РКК), прироста капиллярного кровотока (ПКК) и время восстановления (ВВ) показателей до исходных значений.

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 с представлением данных в виде средней величины и ее стандартной ошибки (M±m). Для сравнения показателей до и после курсового лечения использовался непараметричес-8

кий критерий Вилкоксона. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате 3-месячной курсовой комбинированной терапии валсартаном и гидрохлортиазидом частота стенокардии статистически значимо уменьшилась на 84,6% (р<0,001). Потребность в нитроглицерине также статистически значимо (p<0,001) сократилась на 86,4%. При этом физическая толерантность по результатам велоэргометрии существенно (р<0,001) возросла на 42,6% (с 49,2±27,2 Вт до 70,2±29,8 Вт), сопровождаясь улучшением качества жизни на 13,7% (табл. 2).

Показатели системной гемодинамики под влиянием курсовой терапии характеризовались снижением САД на 13% (p<0,0001) от исходного, достигнув 129,7±14,3 мм рт. ст., и среднего уровня ДАД на 14,6% от исходного, достигнув 80±6,1 мм рт. ст. Пульсовое давление на фоне приема валсартана уменьшилось на 11,7%, составив 48,5±2,0 мм рт. ст. Норма-

Таблица 2

Динамика показателей коронарной недостаточности, физической толерантности, качества жизни на фоне 3-месячной терапии валсартаном в дозе 106,0±6,3 мг/сут в комбинации с гидрохлортиазидом в дозе 18,7±6,2 мг/сут (M±m)

|

Показатель |

До лечения (n=25) |

После лечения (n=25) |

∆, % |

р |

|

Частота стенокардии, сут |

2,8±0,3 |

2,3±0,6 |

-84,6 |

0,001 |

|

Потребность в НТГ, таб. сут |

2,6±1,3 |

0,4±0,5 |

-86,6 |

0,00 |

|

Мощность ВЭМ нагрузки, Вт |

49,2±2,7 |

70,2±2,8 |

42,6 |

0,00 |

|

L, м |

270,6±6,7 |

391,9±10,3 |

43,3 |

0,05 |

|

КЖ, баллы |

62,8±14,4 |

50,6±14,2 |

-13,7 |

0,05 |

Примечание. НТГ – табл. нитроглицерина; ВЭМ – велоэргометрический тест; L – тест 6-минутной ходьбы; КЖ – качество жизни.

Таблица 3

Антигипертензивные эффекты 3-месячной терапии валсартаном в дозе 106,0±36,3 мг/сут в комбинации с гидрохлортиазидом в дозе 18,7±6,2 мг/сут (M±m)

|

Показатель |

До лечения (n=25) |

После лечения (n=25) |

∆, % |

Р |

|

САД, мм рт. ст. |

148,9±1,9 |

129,7±1,4 |

-13 |

0,001 |

|

ДАД, мм рт. ст. |

92,7±7,4 |

80,0±6,1 |

-14,6 |

0,00 |

|

ЧСС, уд. в мин |

81,3±6,0 |

69,5±9,7 |

-11,4 |

0,003 |

|

Пульсовое АД, мм рт. ст. |

54,9±2,3 |

48,5±2,0 |

-11,7 |

0,05 |

Примечание. САД – систолическое артериальное давление, ДАД – диастолическое артериальное давление, ЧСС – частота сердечных сокращений.

Таблица 4

Динамика показателей внутрисердечной гемодинамики на фоне 3-месячной терапии валсартаном в дозе 106,0±36,3 мг/сут в комбинации с гидрохлортиазидом в дозе 18,7±6,2 мг/сут (M±m)

|

Показатель |

Исход (n=25) |

Курс (n=25) |

А,1 (%) |

Валсартан |

А,2 (%) |

|

|

Исход (n=25) |

Курс (n=25) |

|||||

|

ЛП, мм |

42,3±6,1 |

43,7±5,2 |

3,5 |

44,2±4,7 |

43,1±4,5 |

-0,4 |

|

КДО, мл |

123,2±22,7 |

120,8±21,7 |

-1,9 |

155,2±28,0 |

142,0±28,9* |

4,4 |

|

КДР, мм |

50,7±3,8 |

50,5±4,1 |

-0,5 |

57,9±13,4 |

53,1±4,0 |

-8,1 |

|

КСО, мл |

47,2±13,1 |

44,2±14,6* |

-6,5 |

91,3,2±37,7 |

68,0±12,5* |

-11,2 |

|

ФВ,% |

63,8±4,7 |

64,2±5,5 |

0,7 |

53,0±8,7 |

57,5±6,7* |

3,0 |

|

ЗС ЛЖ, мм |

11,1±1,8 |

10,7±1,2* |

-3,6 |

10,8±0,6 |

10,6±0,9 |

-0,7 |

|

ММЛЖ, г |

273,2±68,3 |

264,9±55,0 |

-3,02 |

254,4±61,5 |

224,7±36,2* |

-11,6 |

|

ИММЛЖ г/м2 |

134,9±25,3 |

131,8±22,2* |

-2,3 |

135,8±24,4 |

114,8±19,7** |

-10,9 |

|

Е/А |

1,05±0,25 |

0,96±0,23 |

-8,7 |

1,05±0,06 |

0,95±0,05 |

-8,1 |

|

ВИР, с |

115,8±15,3 |

104,4±11,0 |

-9,8 |

123,3±16,4 |

109,9±21,9** |

-9,1 |

|

СИ, л/м 2 |

2,6±0,3 |

2,8±0,1* |

7,1 |

2,5±0,1 |

2,8±0,1* |

7,4 |

Примечание. ЛП – левое предсердие; КСО – конечный систолический объем; КДО – конечный диастолический объем; КДР – конечный диастолический размер; ФВ – фракция выброса; ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка; ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка; ИММЛЖ – индекс массы миокарда ЛЖ; Е/А – отношение быстрого наполнения левого желудочка к ускорению трансмитрального кровотока вследствие сокращения левого предсердия; ВИР – время изоволюмического расслабления; СИ – сердечный индекс; * – р<0,05; ** – р<0,001 (различия с исходными данными статистически значимы).

лизации гемодинамики сопутствовало увеличение в 2 раза числа пациентов с уровнем ДАД<90 мм рт. ст. (табл. 3). Следовательно, использованная комбинация препаратов оказалась эффективной, обеспечивая у 75% пациентов целевой уровень ДАД.

Регистрировались показатели внутрисердечной гемодинамики исходно и на фоне курсовой терапии (табл. 4). Группу сравнения составили пациенты с

ИБС в ассоциации с СД 2-го типа, не получавшие БРА II.

Так, по данным исследования имели место определенные признаки ремоделирования ЛЖ, которые проявились значимым снижением ИММ ЛЖ (р<0,00), ММ ЛЖ (р<0,01). Уменьшились показатели КСО и КДО (р<0,01). Значимо уменьшилось ВИР (р<0,00). ФВ увеличилась на 3% (р<0,03).

Таблица 5

Динамика показателей липидного и углеводного обмена на фоне 3-месячной терапии валсартаном в дозе 106,0±36,3 мг/сут в комбинации с гидрохлортиазидом в дозе 18,7±6,2 мг/сут (M±m)

|

Показатель |

Исход (n=25) |

Курс (n=25) |

А,1% |

Валсартан |

А,2% |

|

|

Исход (n=25) |

Курс (n=25) |

|||||

|

ОХС, ммоль/л |

6,027±1,32 |

5,24±0,82* |

-13,1 |

6,3±0,8 |

5,6±1,2* |

-10,7 |

|

ТГ, ммоль/л |

1,9±0,75 |

1,7±0,34 |

-12,2 |

2,7±1,2 |

2,5±1,4 |

-7,1 |

|

ЛПНП, ммоль/л |

4,05±1,06 |

3,5±0,69* |

-13,4 |

3,7±0,7 |

2,9±0,8* |

-12,9 |

|

ЛПВП, ммоль/л |

1,08±0,26 |

1,04±0,09 |

-3,8 |

0,9±0,2 |

1,1±0,4* |

1,6 |

|

ИА, у.е. |

3,85±1,14 |

3,4±0,91 |

-11,1 |

4,0±1,6 |

3,1±1,2** |

-14,1 |

|

Глюкоза натощак, ммоль/л |

7,78±2,4 |

6,6±1,26* |

-15,3 |

9,2±2,2 |

6,8±1,8** |

-15,3 |

|

Постпрандиальная гликемия, ммоль/л |

8,06±0,37 |

5,7±2,5 |

-28,9 |

11,1±2,3 |

9,4±2,1** |

-15,6 |

|

Инсулин, мкЕД/мл |

26,9±2,6 |

19,7±1,8** |

-26,9 |

|||

|

HOMA-IR, у.е. |

10,2±0,7 |

6,0±5,7** |

-41,2 |

|||

Примечание. ОХС – общий холестерин; ТГ – триглицериды; ЛПНП – липопротеиды низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды высокой плотности; ИА – индекс атерогенности; HOMA-IR – индекс инсулинорезистентности; * – р<0,05; ** – р<0,001 (различия с исходными данными статистически значимы).

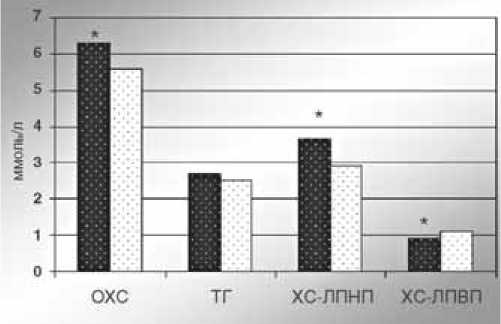

Рис. 1. Динамика показателей липидного спектра после курсовой терапии валсартаном с гидрохлортиазидом, * – р<0,001

Действительно, на фоне терапии валсартаном уровень ОХС уменьшился (р<0,02) на 10,7%, составив 5,6±1,2 ммоль/л, уровень атерогенного холестерина ЛПНП уменьшился на 12,9%, составив 2,9± 0,8 ммоль/л, ТГ – на 7,1%, уровень антиатерогенного ЛПВП возрос на 1,6% (табл. 5, рис. 1).

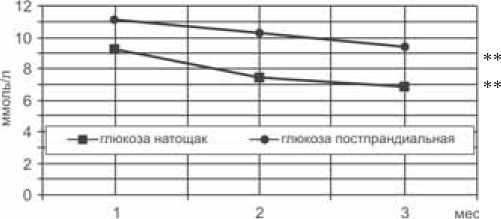

Исходно повышенный базальный уровень гликемии уменьшился (р<0,000) на 15,3%, составив 6,8± 1,8 ммоль/л (табл. 5, рис. 2). Этому сопутствовало статистически значимое снижение постпрандиаль-ной гликемии с 11,1±2,3 ммоль/л до 9,4±2,1 ммоль/л (р<0,000). Наряду с этим снизился показатель свободного инсулина плазмы на 26,9% (р<0,001).

Рис. 2. Динамика показателей глюкозы на фоне курсовой терапии валсартаном с гидрохлортиазидом, ** – р<0,001

Оценка состояния МЦ показала: в исходном состоянии у больных СД 2-го типа диагностированы гетерогенные изменения микроциркуляции с преобладанием патологических гемодинамических типов микроциркуляции (ГТМ): гиперемический ГТМ – у 18,5% и спастический – у 81,5%, обусловленных структурно-функциональными изменениями микро-циркуляторного сосудистого русла. К окончанию курсовой комбинированной терапии валсартаном и гидрохлортиазидом регистрировался прирост показателей МЦ. Отмечалось статистически значимое (р<0,001) увеличение на 16,7% значений максимального постокклюзионного кровотока (МПК) с 7,5±3,4 до 8,7±3,2 перф. ед. При этом прирост (р<0,004) капиллярного кровотока (ПКК) составил 13,4% (с 4,8±3,4 до 5,5±3,1 перф. ед.). Время восстановления тканевой перфузии до исходного уровня уменьшилось на 16,2% (табл. 6). Эти изменения были обусловлены улучшением сосудистой реактивности на фоне проводимой терапии за счет снижения влияния симпатической нервной системы, а также уменьшения тканевой активности РААС у данной категории больных.

ОБСУЖДЕНИЕ

Активация РААС считается одним из основных факторов в патогенезе коронарной и сердечной недостаточности, ответственным за ремоделирование сердца у больных ИБС. Как известно, ангиотензин II играет важную роль в инициации и развитии миокардиофиброза, ишемического ремоделирования сердца и сосудов, левожелудочковой сердечной недостаточности. Имеющийся сравнительно небольшой опыт клинического применения блокаторов АТ1-рецепторов А II определил новые перспективы кардиопротективной терапии у больных ХСН. Вместе с тем вопрос об эффективности этого нового класса препаратов в сравнении с иАПФ остается открытым. Долгое время дискутировался вопрос о применении БРА II при ХСН. Так, в первом крупномасштабном исследовании ELITE II сравнивалась эффективность

Таблица 6

Динамика основных показателей микроциркуляции на фоне 3-месячной терапии валсартаном в дозе 106,0±36,3 мг/сут в комбинации с гидрохлортиазидом в дозе 18,7±6,2 мг/сут (M±m)

|

Показатели |

Здоровые лица (n=25) |

До лечения (n=25) |

После лечения (n=25) |

∆, % |

Р |

|

ПМ, перф. ед. |

3,8±0,3 |

2,1±0,6 |

2,8±0,6 |

34,5 |

0,00 |

|

Окклюзионная проба |

|||||

|

МПК, перф. ед. |

10,1±2,8 |

7,5±3,4 |

8,7±3,2 |

16,7 |

0,00 |

|

РКК, % |

354,8±88,7 |

271±48,6 |

325,3±98,5 |

16,4 |

0,01 |

|

ПКК, перф.ед. |

8,6±1,8 |

4,8±3,4 |

5,5±3,1 |

13,4 |

0,004 |

|

ВВ, с |

96,4±23,2 |

128,2±28,9 |

108,8±27,7 |

-16,2 |

0,001 |

Примечание. ПМ – показатель микроциркуляции; МПК – максимальный постокклюзионный кровоток; РКК – резерв капиллярного кровотока; ПКК – прирост капиллярного кровотока; ВВ – время восстановления.

БРА II лозартана и иАПФ каптоприла у больных ХСН, по результатам которого применение лозарта-на при ХСН представилась вполне перспективным и оправданным [6-11].

В другом крупном исследовании под названием Val-HeFT, в которое были включены 5010 больных с застойной сердечной недостаточностью, изучали возможность улучшения эффективности терапии ХСН. Так, на фоне курсовой терапии валсартаном в средней дозе 254 мг/сут было установлено статистически значимое увеличение ФВ ЛЖ, а также регресс симптомов ХСН. Кроме этого в исследовании CHARM на фоне терапии кандесартаном продолжается изучение возможности улучшения диастолической функции миокарда [7].

Опыт применения БРА II в клинической практике России весьма ограничен. В то же время БРА II в мировой кардиологической практике является наиболее динамично развивающимся классом препаратов. Упомянутые результаты клинических исследований представляют большую ценность этого класса препаратов, обладающих не только антигипертензивными, но и доказанными органопротективными свойствами.

Результаты настоящего исследования подтверждают высокую антиишемическую и антигипертензивную эффективность комбинированной терапии блокатора АТ1-рецепторов А II валсартана в дозе 106,0± 6,3 мг/сут в комбинации с гидрохлортиазидом 18,7± 6,2 мг/сут в процессе 3-месячной курсовой терапии у больных ИБС, отягощенной СД 2-го типа. Целевой уровень АД достигался у 85% пациентов на фоне такой терапии. Хороший антигипертензивный эффект валсартана с сопоставимой динамикой САД и ДАД (р<0,01-0,01) сопровождался регрессом коронарной недостаточности на 84,6%, повышением физической толерантности на 42,6% и улучшения качества жизни на 13,7% [8-13].

В ходе исследования установлены данные, свидетельствующие о явном регрессе гипертрофии ЛЖ даже на фоне сравнительно непродолжительной 3-месячной комбинированной терапии валсартаном с гидрохлортиазидом. Причем уменьшение ММЛЖ, ИММЛЖ, а также улучшение диастолической функции ЛЖ (по ВИР) и регресс дисфункции эндотелия произошли на фоне уменьшения влияния атерогенной дислипидемии (в частности снижения уровня атерогенного ХС ЛПНП с параллельным возрастанием антиатерогенного ХС ЛПВП), а также снижения уровня базальной гипергликемии на 15,3% и постпрандиальной гликемии – на 15,6%, косвенно отражающих пропорциональный регресс тканевой инсулинорезистентности. Статистически значимое снижение показателя инсулинорезистентности на 41,2%, свободного инсулина плазмы на 26,9%, по всей вероятности, свидетельствовало о снижении активности компонентов РАС, тем самым улучшался тканевой обмен, следовательно, уменьшалась ИР в периферических тканях. Это вселяет надежду предотвратить риск развития метаболических нарушений у больных АГ, а также осуществить своевременную профилактику нависшей эпидемии СД. В новом исследовании NAVIGATOR впервые в качестве первостепенной ставится задача оценить эффективность валсартана в профилактике СД 2-го типа у больных в состоянии преддиабета, то есть нарушенной толерантности к глюкозе. В исследовании VALUE, длившемся 4 года и включавшем более 15 000 больных артериальной гипертензией, применение валсартана в дозе 80-160 мг/сут привело к статистически значимому снижению риска развития СД 2-го типа в среднем на 23% по сравнению с применением амлодипина в дозе 5-10 мг/сут. Это еще раз доказывает особую важность и эффективность применения БАР II у больных с СД [12-21].

Согласно современным представлениям, блокада АТ1-рецепторов А II, уменьшая вазоконстрикцию, создает предпосылки и возможность стимуляции тканевых АТ2-рецепторов А II, сопровождающейся мощным вазодилататорным эффектом, подавлением тканевой пролиферации за счет повышения синтеза NO (оксида азота), брадикинина и простагландина Е2 [18].

Таким образом, комбинированная терапия вал-сартаном в комбинации с тиазидовым диуретиком гидрохлортиазидом в индивидуально подобранных дозах у больных ИБС в ассоциации с СД 2-го типа эффективно предупреждает прогрессирование нарушений микрогемоциркуляции, обеспечивает регресс процессов патологического ишемического ремоделирования терминального звена кровообращения у больных с постинфарктной дисфункцией ЛЖ, клиническими проявлениями умеренной ХСН. Результаты настоящего исследования показали также, что валсартан обладает дополнительными метаболическими эффектами, проявляющимися улучшением углеводного и липидного обмена, снижением ИР.

Список литературы Оценка влияния блокатора АТ1-рецепторов ангиотензина II валсартана на регресс постинфарктного ремоделирования левого желудочка, нарушение микроциркуляции и инсулинорезистентности у больных ИБС, отягощенной сахарным диабетом 2-го типа

- Мареев В.Ю. Лечение сердечной недостаточности на рубеже веков. Становятся ли положения доказательной медицины доказательными для практикующих врачей. Кардиология 2000; 12: 4-11.

- Преображенский Д.В., Сидоренко Б.А. Успехи и неуда чи разработки новых подходов к медикаментозной терапии ХСН (обзор результатов рандомизированных исследований, выполненных в 90-е годы). Часть II. Кардиология 2000; 4: 67-76.

- Маколкин В.И., Подзолков В.И., Павлов В.И. и др. Состояние микроциркуляции при гипертонической болезни. Кардиология 2002; 7: 36-40.

- Маколкин В.И., Подзолков Т.В., Ренскова Т.В. Оценка влияния периндоприла на величину АД, ремоделирование сосудов и микроциркуляцию при гипертонической болезни. Кардиология 2001; 6: 17.

- Carlsson P.O., Berne C., Jansson L. Angiotensin II and the endocrine pancreas: effects on islet blood flow and insulin secretion in rats. Diabetologia 1998; 41: 127-33.

- Folli F., Saad M.A., Velloso L. et al. Crosstalk between insulin and angiotensin II signaling systems. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1999; 107: 133-9. Konstam MA. Val-HeFT and angiotensin-receptor blockers in perspective: A tale of the blind man and the elephant. J Card Fail 2002;8:56-58.

- Yusuf S., Pfeffer M.A., Swedberg K., et al. Effects of candesartan in patients with chronic heart failure and preserved left-ventricular ejection fraction: the CHARM-Preserved Trial. Lancet 2003;362:777-81.

- Тигай Ж.Г., Котовская Ю.В., Лобжанидзе Т.В., Кобалава Ж.Д. Влияние антагониста АТ1-рецепторов ангиотензина II эпросартана на состояние микроциркуляторного русла и показатели углеводного обмена у больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом. Кардиология СНГ 2006; т. 4: 17-26.

- Тепляков А.Т., Гарганеева А.А. Расстройства микроциркуляции при ишемической болезни сердца. Изд-во Томского ун-та 2001. -339 с.

- Оганов Р.Г., Небиеридзе А.В. Метаболические эффекты блокаторов рецепторов ангиотензина II. Кардиология 2002; 4: 35-39.

- Сидоренко Б.А., Иосава И.К., Киктев В.Г., Преображенский Д.В. Блокаторы АТ1-ангиотензиновых рецепторов как новая группа антигипертензивных препаратов//Клиническая фармакология и терапия. 1999. -Т. 8. -№ 6. -С. 38-45.

- Timmermans РВ, Smith RD. Angiotensinll receptor subtypes: selective antagonists and functional correlates. EurHear J 1994; 15 (suppl.D):79-87.

- Lucius R., Galliant S., Busche S. Et al. Beyond blood pressure: new roles for angiotensin II. Cell Mol Life Sci vol. 56, 1999, Р. 1008-1019.

- Unger T. Blood pressure lowering and rennin angiotensin system blockade. J.Hypertens, Vol.21, suppl. 6, 2003, Р. S3-7.

- Ивлева А.Я. Клиническое применение ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента и антагонистов ангиотензина II Изд. «Миклош», М., 1998.

- Willenheimeir R., Dahluf B., Rydberg E. et al. AT1-receptor blockers in hypertension and heart failure: clinical experience and future directions. Eur., Heart J., 1999; 20: 997-1008.

- Кannel W. Epidemiological implications of left ventricular hypertrophy. Left ventricular hypertrophy and its regression. Eds. By J.M.Cruickshank, F.H.Messerli. London: Science Press, 1992; 1-13.

- Арутюнов Г.П. Перспективы применения антагонистов ангиотензина II//Consilium Medicum. -3. -Т. 2. -2000. -С. 9-12.

- Беленков Ю.Н., Мареев В.Ю. Тройная комбинация не имеет преимуществ перед beta-адреноблокатором бисопрололом в сочетании с блокатором рецепторов ангиотензинa II валсартаном во влиянии на параметры ремоделирования левого желудочка у больных с умеренной хронической сердечной недостаточностью//Consilium Medicum -1. -Т. 13. -2006. -С. 24-26.

- Yoriuchi M., Akishita M., Dzau V. Recent progress in angiotensin II type 2 receptor research in cardiovascular system. Hypertension 1999; 33: 613-621.

- Julius S, Kjeldsen SE, Weber M. The Value trial group. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VAL UE randomized trial. Lancet 2004; 363: 2022-31.