Оценка влияния морского порта на экономический рост региона: методы и проблемы

Автор: Заостровских Е.А.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Экономика. Демография

Статья в выпуске: 2 т.20, 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящей статье проводится анализ основных условий функционирования морского порта как элемента транспортной инфраструктуры. Исследуется диалектика взаимосвязи инфраструктуры, транспорта и морского порта и аргументируются их сопоставимости и противоположности. В этом ключе определены основные проблемы оценки влияния морских портов на экономику региона. Делается вывод, что методологическая незавершенность старых споров о функциональном назначении инфраструктуры привела к сложности в представлениях о развитии морских портов в современных условиях.

Инфраструктура, транспорт, морской порт, методы оценок

Короткий адрес: https://sciup.org/14329018

IDR: 14329018 | УДК: 332:627.212

Текст научной статьи Оценка влияния морского порта на экономический рост региона: методы и проблемы

Вопросы взаимосвязи и взаимовлияния экономики региона и морских портов всегда были предметом пристального внимания ученых. Исследования в области оценки влияния морского порта на экономический рост региона уже давно являются областью прикладных разработок зарубежных специалистов – М. Баста, Д. Берд, A. Вербек, А. Вудберн, В. Джейкобс, Б. Джохансон, M. Думс, В. Клиф, Т.Е. Ноттебуб, Ж.-П. Родригэ, А. Фримонт, Э. Хайзендок, Е. Хорхио и многие другие. Исследователи стремятся соединить морскую торговлю с региональной и национальной политикой посредством обобщенных влияний морских портов на их пространственное расположение и анализа эффективности деятельности порта в качестве детерминанты торговых издержек. Этому направлению посвящено множество работ [26, 21, 27]. На достаточно хорошем уровне изучены проблемы оценки таких аспектов работы морских портов, как развитие морского порта как логистического центра [22, 24], роль морского порта в мировой транспортной системе [23], перспективы развития морских контейнерных перевозок [28–30].

Вместе с тем узким местом остается проблема оценки взаимодействия морского порта с внутренними районами. Во всяком случае, нет общепринятого метода таких измерений [5]. Причина такого положения дел не в слабости концептуальных построений, а в самой природе взаимосвязи [13]. Большинство исследователей – В.К. Аблязов,

Л.Е. Варшавский, Н.А. Горелик, Н.Н. Зеленов, В.К. Лернер, В.Д. Николаенко, А.И. Федоренко – согласны с тем, что отсутствует современная адаптированная методика оценки взаимовлияния морских портов и экономики внутренних регионов.

Впрочем, при общем неудовлетворительном положении дел в этой области ситуация в отечественных исследованиях усугубляется некоторым заимствованием [15] и влиянием многочисленных внешних для науки факторов. Как отмечает А.И. Трейвиш, «собственных, незаемных достижений мало по двум главным причинам: во-первых, отечественная наука в годы радикальных перемен основывалась, прежде всего, за счет прикладных разработок; во-вторых, потеря статуса сверхдержавы и «открытие» в мир, зарубежные контакты, мода на западные теории, доступ к источникам, отставание в ряде областей – все вместе привело к массовому заимствованию зарубежного опыта» [17].

Таким образом, в условиях становления и развития рыночных отношений в РФ большое значение приобретает вопрос: «Как оценить влияние морских портов на экономический рост региона?». Для того чтобы получить ответ, необходимо исследовать диалектику взаимосвязи инфраструктуры, транспорта и морского порта, аргументации их сопоставимости и противоположности, а также поиска ответа на вопрос: «В чем заключается сложность оценки влияния морского порта на экономику региона в современных условиях?».

Анализ условий функционирования инфраструктуры, транспорта и морских портов

Термин « инфраструктура » – относительно новое понятие в экономической литературе и имеет несколько вариантов своего происхождения. Один из них связывает свое появление со строительством производства, отражая инфраструктуру как «каркас» какого-либо строения. Другой вариант возникновения термина «инфраструктура» связан с военными действиями, где он обозначал совокупность постоянно действующих военных сооружений и коммуникаций.

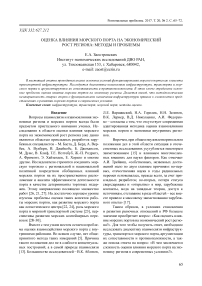

В научной литературе впервые термин «инфраструктура» появился в начале 1940-х гг. в работах Х. Зинтера и П. Розенштейна-Родана для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и сельскохозяйственное производство. Впоследствии инфраструктурной проблематикой занимались зарубежные ученые У. Изард, Г. Иохимсен, У. Ростоу, П. Трейнер, А. Хансен, Э. Хиршмен и др. Так, в своей работе «Теория инфраструктуры» известный немецкий профессор Г. Иохимсен определял ее как совокупность материальных, персональных и институциональных видов деятельности и их организаций, способствующих созданию хозяйственного единства на территории и выравниванию вознаграждения за одинаковые вложения целесообразно затрачиваемых ресурсов, т.е. делающих возможными полную интеграцию и высокий уровень хозяйственной деятельности [12]. Из этого следует, что инфраструктура является движущей силой в развитии экономики региона, рис. 1 а.

В советской науке понимание экономической роли инфраструктуры было несколько иным.

Рис. 1. Способы взаимодействия экономики региона и инфраструктуры

Fig. 1. Interactions of regional economy and infrastructure

Основные подходы к проблематике инфраструктуры советского времени основывались на общественной собственности на средства производства за счет выявления и соблюдения технико-экономических и социальных пропорций между производством и населением в регионе. Из этого следует, что рост экономики региона способствует развитию инфраструктуры, рис. 1 б.

В советской экономической науке были научно обоснованы и выделены в самостоятельные системы основные виды инфраструктур: социальная и производственная. В социальную группу включались отрасли, которые опосредованно связаны с процессом производства: основа просвещения, здравоохранения, культуры, различные виды бытового обслуживания, розничной торговли. Функциональное назначение социальной инфраструктуры заключается в создании условий для воспроизводства и жизнедеятельности населения посредством удовлетворения его потребностей в различных услугах непроизводственного характера в целях повышения уровня жизни и всестороннего развития. В производственную группу включались отрасли инфраструктуры, которые обслуживают материальное производство: транспорт, связь, электро, газо- и водоснабжение, складское хозяйство, информационное обслуживание. Функциональное назначение производственной инфраструктуры заключается в обеспечении непрерывного оборота всех форм и частей совокупного общественного продукта, способствуя тем самым нормальному функционированию и поступательному развитию базисных отраслей народного хозяйства, а также самого инфраструктурного комплекса.

В ходе развития рыночной экономики понятие «инфраструктура» существенно расширилось и усложнилось. Многие авторы в своих работах вводят такие понятия, как «инфраструктура рынка», «инфраструктура экономики», «инновационная инфраструктура» и т.п. Вместе с тем при всем многообразии определений термина «инфраструктура», различающихся как по перечню отраслей, так и выполняемым функциям, можно выделить по крайне мере два основных подхода:

-

- одна группа ученых (В.П. Орешин, В.Г. Терентьев, С.А. Хейман) полагает, что инфраструктура – это сфера производства, которая определяется как комплекс общих условий, необходимых для развития структурообразующих отраслей экономики региона;

-

- другая группа (Е. Шипка, В.А. Жамин, В.Н. Лившиц, И.А. Тараканова) полагает, что ин-

- фраструктура – сфера услуг, выступающая как комплекс отраслей, основной функцией которых является предоставление разного рода услуг, обеспечивающих развитие профилирующих отраслей.

Представляется, что эта двойственность породила вереницу сложностей и ограничений в настоящее время не только при исследовании инфраструктуры, но и транспорта, морских портов. Ведь общеизвестно, что в исследовании транспорта существует тот же вопрос: развитие экономики региона способствует росту транспорта или развитие транспорта является полюсом экономического роста региона?

Но прежде чем начать исследование о сложности двух подходов, необходимо рассмотреть основные условия функционирования транспорта и его особенности.

Одним из элементов инфраструктуры выступает транспорт . В общем виде транспорт представляет собой отрасль производства, обеспечивая потребности общества в перевозке пассажиров и грузов [18]. Элементы инфраструктуры транспорта различны по своим технико-экономическим характеристикам. Одни элементы имеют сетевой характер (железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт), а другие – точечный (морской порт). Как отмечает Л.И. Колесов, «Каждому виду транспорта присуща своя технология преодоления пространства, но конечная его цель – обеспечение доставки произведенной продукции» [11]. Соответственно методы исследования в региональной экономике, например на железнодорожном транспорте, будут несколько отличаться от методов исследования морских портов.

Наряду с функциональным признаком, при классификации транспорта используют также территориальный и отраслевой. В зависимости от уровня иерархии транспорт может быть федеральным, региональным. Каждый из них играет определенную роль в экономическом развитии региона. Например, региональный транспорт является важным фактором тяготения сырьевых баз и промышленных районов региона. В то же время федеральный и региональный транспорт отличаются друг от друга набором элементов. Представляется, что эта двойственность во многом определяет характер функций и объемы работ, выполняемых инфраструктурными объектами, расположенными на данной территории, меру участия в ее развитии, экономические отношения с потребителями инфраструктурных услуг. Однако провести четкую черту между этими уровнями удается не всегда, поскольку часть элементов может быть отнесена как к федеральной, так и к региональной инфраструктуре.

Поскольку транспорт разноуровневый, существует проблема соблюдения территориальных и производственных пропорций. Как отмечает Р.И. Нудельман, «Для транспорта характерна одна особенность – необходимость создания резервов пропускной способности, обусловленная невозможностью накапливать транспортную продукцию впрок» [16]. Эта проблема достаточно широко изучалась в советский период. Так, в рамках разработанной Генеральной схемы размещения производительных сил СССР по отраслям хозяйствования и экономическим районам исследования были направлены на изучение материальных взаимосвязей структурных и инфраструктурных видов деятельности в регионе [6].

В постсоветское время проблема соблюдения пропорций между производством и транспортом не потеряла своей актуальности. Более того, в условиях конкуренции она приобрела ярко выраженный характер, поскольку при возрастающем объеме перевозок грузов важным является соблюдение пропорций. Как подчеркивает Б.Х. Краснопольский, «Важной задачей является разработка инструментария регулирования пропорций в развитии инфраструктуры и структурных элементов системы, позволяющей количественно определять оптимальные заделы в опережении развития инфраструктурных элементов» [12].

Исследование о взаимодействии между экономикой региона и транспортом преимущественно основывается на транспортно-экономических связях, которые отражают потоки грузов между производством и потреблением, между регионами страны и далее на международном уровне. Из этого следует, что транспортно-экономические связи представляют собой многоуровневую систему. Как отмечает У. Изард, «Одна из особенностей при исследовании потока товаров – это калейдоскопическое разнообразие межрайонных потоков в многорегиональной системе» [10].

С методологической точки зрения наиболее верно рассматривать транспортно-экономические связи в натуральных и стоимостных показателях, поскольку натуральные показатели отражают работу транспортной отрасли, а стоимостные – экономику регионов. В то же время при исследовании транспортно-экономических связей сложным является наполнение статистической базы. К примеру, учет товаров в одних предприятиях идет в стоимостном выражении, в других – в натураль- ном выражении, а статистика межрегионального обмена по всей полноте значительно уступает статистике внешней торговли. Основой для исследования транспортно-экономических связей служит статистическая база ввоза-вывоза продукции. В некоторых странах уже довольно давно реализуются крупные исследовательские проекты, направленные на исследование ввоза-вывоза продукции. Одним из таких проектов выступает «Мировая база данных ввоза-вывоза» (WIOD), проект основан Европейской комиссией. Вторым крупным по величине является проект «Азиатская международная база данных ввоза-вывоза», который создан Институтом развивающихся экономик при организации содействия развитию внешней торговли Японии (IDE-JETRO). В России аналогом подобного проекта выступает «База данных таможенных деклараций», основанная компанией «Глобус ВЭД». Вследствие этого сильно затрудняется расчет показателей ввоза-вывоза, а также экспорта и импорта продукции [7, 9].

Таким образом, из рассматриваемых особенностей и основных условий функционирования транспорта вытекает, что, во-первых, транспорт выступает сложным элементом инфраструктуры. Во-вторых, транспорт тесно взаимосвязан с производством. В-третьих, транспорту присущи изменения инфраструктуры и технологии в соответствии с углублением процесса разделения труда и ростом масштабов производства.

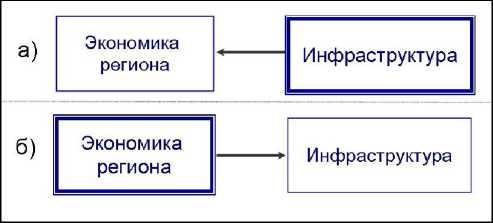

После того как исследованы основные условия функционирования транспорта, вполне логично вернуться к проблеме сложности двух подходов в современных условиях. В исследовании определения сущности «транспорт» наблюдается такая же проблема гносеологического характера, как и в инфраструктуре: «экономика влияет на развитие транспорта или транспорт оказывает влияние на развитие экономики региона?» (рис. 2).

Рис. 2 Способы взаимодействия экономики региона и транспорта

Fig. 2. Interactions of regional economy and transport

Это давний спор в научном сообществе, при котором ведется поиск истины: «Что первично: транспортная сеть, которая порождает потоки, или потоки формируют транспортную сеть?».

С точки зрения экономики региона принципиальное отличие одного подхода от другого заключается в том, что «… в первом подходе учитываются эксплуатационные расходы транспорта, а во втором – внешние расходы общества на функционирование транспортной системы» [1]. В научной литературе эта двойственность подходов обозначается как «смена парадигм в транспортном планировании» и «отход от планирования преимущественно объемных показателей к планированию социально-ориентированных индикаторов, что отражает фундаментальный разворот от производителей» [3]. Другими словами, с переходом страны на новые экономические условия должны измениться не только целевые функции производства и транспорта, но и их критерии и показатели работы. Важными становятся не только эксплуатационные и объемные показатели транспорта, но и такие показатели, которые формируют транспортные условия жизнедеятельности.

Из этого следует, что при определении влияния транспорта на экономику региона необходимо учитывать не только внутриотраслевой, но и внеотраслевой эффекты. К внутриотраслевому эффекту относятся стандартные показатели работы транспорта, как уже было отмечено ранее. В то же время внеотраслевой эффект на транспорте определить затруднительно, поскольку он связан с образованием эффекта в обслуживаемых им отраслях экономики. Как отмечает Ю.А. Щербани, целесообразно оценивать влияние транспорта на экономический рост региона по следующим показателям: стоимость перевозки грузов, производительность труда на транспорте, вклад транспортной отрасли в ВВП.

Вместе с тем существует проблема агрегирования показателей, так, «любая попытка вывести макроэкономическое или агрегатное поведение потребителей из их индивидуальных предпочтений приводит к проблемам, рассматриваемым теоремой невозможности, а попытки агрегирования поведения фирм сталкиваются с проблемами, связанными с агрегатной производственной функцией. Именно попытка увести часть транзитного потока с трансокеанских трасс на евроазиатские сухопутные маршруты не удалась во многом из-за того, что не были учтены проблемы агрегирования» [20].

Представляется, что в том числе и по этой причине «смена парадигм на транспорте» не происходит. Современное развитие транспорта страны продолжает основываться на принципах советского периода. По мнению В.Н. Бугроменко, «современные бизнес-планы используют советскую схему планирования транспорта, когда только при формировании достаточного объема грузопотока со стороны прогнозируемых предприятий намечается комплекс мероприятий по усилению транспортного обеспечения территории [2]. Хорошим примером проектного подхода, как отмечает П.А. Минакир, «Служит длящаяся уже более двадцати лет история с программным развитием Дальневосточного региона. Большое количество программ, которые за это время попытались осуществить, зиждилось на проектном подходе. И каждый раз оказывалось, что реализованные проекты оставляют нерешенными множество задач развития территорий, а те проекты, которые должны были бы эти задачи решить, не реализуются из-за недостатка ресурсов или несоответствия критериев» [14].

В качестве основных показателей, характеризующих деятельность транспорта, продолжают выступать эксплуатационные и объемные показатели. Принятый за основу работы транспорта такой показатель, как грузооборот (т/км), слабо способствует совершенствованию методов измерения транспортной работы за исключением увеличения дальности перевозок [19]. Преемственность старого подхода наблюдается также в самом определении термина «транспорт». Определение звучит следующим образом «Транспорт представляет собой отрасль производства , обеспечивая потребности общества в перевозке пассажиров и грузов». Следовательно, транспорт по-прежнему отождествляется с отраслью производства.

Из представленного следует, что методологическая незавершенность старых споров о функциональном назначении инфраструктуры среди ученых привела к сложности представлений о развитии транспорта и методах оценки в современных условиях.

Одним из составных элементов транспорта выступает морской порт (порт). В отличие от сетевого вида транспорта, порты, являясь точечным видом транспорта, выступают как транспортный узел, в рамках которого взаимодействуют предприятия различных видов транспорта. В зависимости от функционального назначения порты подразделяются на международные – предназначены для переработки грузов между странами и внутренние – перевозят грузы между регионами одной страны в форме каботажных перевозок. Характер и динамика работы портов определяется их географическим месторасположением, специализацией, техническим оснащением и т.д. Одной из ключевых проблем развития порта является проблема соблюдения пропорций между наземным и морским видами транспорта.

Основу экономической деятельности портов образуют грузопотоки (основу грузопотока морских портов преимущественно составляют основные массовые грузы: нефть и нефтепродукты, уголь, руда, зерно, лесные грузы, черные металлы и удобрения), которые отражают потоки товаров между производством и потреблением, между районами и регионами страны и далее на международном уровне [4]. Считается, что в среднем одна тонна груза в порту приносит 100 долларов добавленной стоимости, а увеличение на один миллион тонн грузов в порту создает дополнительно 300 рабочих мест [29]. Исследование о взаимодействии между экономикой региона и портами преимущественно основывается на транспортно-экономических связях.

В то же время у портов существует своя градация транспортно-экономических связей, которую непросто соотнести с наземными видами транспорта. Сложность заключается в том, что номенклатура перерабатываемых грузов порта структурно отличается от номенклатуры товаров, произведенных в регионе. Кроме того, единицы измерения объемов производства промышленной продукции разнородны (т, м3, м2, шт. и т.д.). Структура грузопотока порта по направлениям не совпадает с межрегиональной и внутрирегиональной структурой. Из этого следует, что для определения взаимосвязей между экономикой региона и портами должна быть некая обобщенная статистическая база, которая позволяет определять взаимосвязь как на уровне региона, так и на уровне отраслей. При этом обобщенная статистическая база должна содержать в себе стоимостные и натуральные показатели.

Таким образом, из рассмотренных особенностей и условий функционирования следует, что порт играет важную роль в экономике региона. В то же время некоторые условия функционирования порта совпадают с условиями функционирования наземного вида транспорта. Это выражается в том, что порт изменяется в соответствии с углублением процесса разделения труда и ростом масштабов производства, между портом и производством существует тесное взаимодействие.

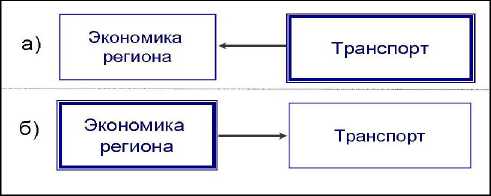

После исследования основных условий функционирования морского порта вернемся к обсуждению двух подходов в современных условиях. В исследовании определения сущности «морской порт» существует проблема в понимании его функционального назначения. Она содержится в вопросе: «Рост экономики региона способствует развитию морских портов или морские порты являются полюсом роста в экономике региона?» (рис. 3).

Различия двух подходов заключаются в следующем:

-

- в первом случае важной задачей работы порта является получение прибыли;

-

- во втором случае порт не обязан приносить прибыль. Его основная цель – создать благоприятные экономические условия для развития прилегающих к нему территорий.

Проведя параллель с наземным видом транспорта, можно прийти к выводу, что в морских портах важно учитывать два вида эффектов – внутриотраслевой и внеотраслевой эффекты. Если к внутриотраслевому эффекту относятся стандартные показатели работы портов (грузооборот, уровень использования портовых мощностей и т.д.) и определить их несложно, то внеотрасле-вой эффект определить затруднительно, поскольку он связан с образованием эффекта в сопутствующих отраслях экономики.

Ряд исследователей – А.В. Бережной, А. Фримонт, Э. Хайзендок, Е. Хорхио – полагают, что внеотраслевой эффект можно установить при помощи следующих показателей: занятость населения, налоги и добавленная стоимость. Однако затруднительно установить наиболее значимый показатель – добавленная стоимость порта.

На взгляд автора статьи, зафиксировать вне-отраслевой эффект морского порта можно при

Рис. 3. Способы взаимодействия экономики региона и морского порта

Fig. 3. Interactions of regional economy and seaport помощи следующих показателей: объем дохода порта от перевалки грузов, оценка вклада портов в ВРП, доля краевых грузов в общем грузообороте порта, доля затрат на ПРР в порту от общей товарной стоимости груза, уровень использования портовых мощностей, занятость населения и налоги.

Так же как и в наземном виде транспорта, «смена парадигм» в морских портах не происходит. Это выражается в том, что с одной стороны изменились целевые функции работы порта (порт воспринимается как полюс экономического роста региона), а с другой стороны показатели работы портов остались прежние – мощности портов, длина причалов, морские суда и прочие. На практике перспективы развития портов отождествляются с полюсом роста в экономике региона (Проект «Свободный порт Владивосток»), но при этом задачи остались прежние – строительство терминалов для экспорта угля. Из этого следует, что сырьевой характер станет еще более выраженным, а как известно, сырьевая ловушка блокирует попытки внедрения инновационных технологий и развитие сферы логистических услуг.

Заключение

Двойственное представление о функциональном назначении инфраструктуры отразилось на работе транспорта и морских портов в современных условиях. Это породило вереницу сложностей не только при оценке их роли в экономике региона, но и в представлениях об их развитии в современных условиях.

Анализ основных условий функционирования морского порта как элемента транспорта позволил выявить сопоставимости и противоположности. Сопоставимость выражается в следующем: порт изменяется в соответствии с углублением процесса разделения труда и ростом масштабов производства, между портом и производством существует тесное взаимодействие, которое определяется транспортно-экономическими связями.

Сложность оценки влияния морского порта на экономику региона в современных условиях заключается в трех аспектах. Во-первых, не изменилось представление о функциональном назначении работы морского порта. Во-вторых, существуют проблемы оценки стандартных показателей работы портов: отсутствует обобщенная статистическая база, показатели работы наземных видов транспорта не совпадают с показателями работы морского порта, сложность агрегирования показателей. В-третьих, существуют проблемы оценки внеотраслевого эффекта порта, поскольку он связан с образованием эффекта в сопутствую- щих отраслях экономики.

На взгляд автора, определить внеотрасле-вой эффект порта можно при помощи следующих показателей: объем дохода порта от перевалки грузов, оценка вклада портов в ВРП, уровень использования портовых мощностей, доля краевых грузов в общем грузообороте порта, доля затрат на погрузо-разгрузочные работы в порту от общей товарной стоимости груза, занятость населения и налоги. Для определения этих показателей потребуется приложить дополнительные усилия.

Из представленного следует, что методологическая незавершенность функционального назначения инфраструктуры привела к сложности представлений о развитии морских портов в современных условиях.

Список литературы Оценка влияния морского порта на экономический рост региона: методы и проблемы

- Бугроменко В.Н. Синергетический подход к обоснованию уровня финансирования транспортной инфраструктуры. URL: http://oooliderclimat.ru/sinerget.htm (дата обращения: 10.05.2017)

- Бугроменко В.Н. Современная география транспорта и транспортная доступность//Известия РАН. Серия географическая. 2010. № 4. С. 7-28

- Бугроменко В.Н. Что стоит за сменой парадигм?//Транспорт России. 2009. № 46. С. 5-18

- Винников В.В. Экономика морского транспорта (экономика морских перевозок): учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Одесса: Феникс, 2011. 944 с

- Вудберн А. Связи между морскими портами и внутренними регионами. Европейская Экономическая комиссия ООН. 2010. URL: http://www.unece.org:8080/fileadmin/DAM/trans/doc/.../ECE-TRANS-210r.pdf (дата обращения: 10.05.2017)

- Заостровских Е.А. Комплексные транспортные исследования в России//Экономика Востока России. 2017. № 1 (7). С. 92-101

- Заостровских Е.А. Методы измерения эффективности работы транспортных связей морских портов с внутренними регионами//Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 2. С. 60-65

- Заостровских Е.А. Развитие морского транспорта России и Дальнего Востока в контексте мировых тенденций в 2015 г.//Региональные проблемы. 2016. Т. 19, № 4. С. 90-100

- Заостровских Е.А. Теоретические подходы к оценке влияния транспорта на экономический рост региона//Известия ДВФУ. Экономика и управление. 2016. № 2. С. 16-24

- Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах/пер. с англ. В.М. Гохмана, Ю.Г. Липеца, С.Н. Тагера. М.: Прогресс, 1966. 660 с

- Колесов Л.И. Межотраслевые проблемы развития транспортной системы Сибири и Дальнего Востока/отв. ред. Р.И. Шнипер. Новосибирск: Наука, 1982. 224 с

- Краснопольский Б.Х. Инфраструктура в системе регионального хозяйственного комплекса Севера. М.: Наука. 1980. 145 с

- Кузнецов А.Л., Галин А.В. Генезис моделей развития портов в современной транспортной науке//Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. 2015. № 2. С. 141-153

- Минакир П.А. Мнимые и реальные диспропорции экономического пространства//Пространственная экономика. 2008. № 4. С. 5-18

- Минакир П.А., Демьяненко А.Н. Пространственная экономика: эволюция подходов и методология//Пространственная экономика. 2010. № 2. C. 6-32

- Нудельман Р.И. Проблемы планирования воспроизводства основных фондов транспорта/Проблемы прогнозирования и оптимизации работы транспорта/под ред. Л.В. Канторовича, В.Н. Лившица. М.: Наука, 1982. С. 129-168

- Трейвиш А.И. Основные теоретические достижения российской социально-экономической географии за последнее двадцатилетие: есть ли они и в чем состоят//Теория социально-экономической географии: спектр современных взглядов/ред. и сост. А.Г. Дружинин, В.Е. Шувалов. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010. С. 21-22

- Троицкая Н.А., Чубуков А.Б. Единая транспортная система. М.: Академия, 2003. 240 с

- Филина В.Н. Эффективность работы транспорта c позиций рынка и стратегических интересов России//Проблемы прогнозирования. 2015. № 4. С. 30-42

- Щербанин Ю.А. Транспорт и экономический рост: взаимосвязь и влияние//Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 3. С. 65-78

- Brooksa M., Puckettb S., Hensherband D. Sammons Understanding mode choice decisions: A study of Australian freight shippers//Maritime Economics & Logistics. 2012. P. 274-299

- Cullinane K., Bergqvist R., Wilmsmeier G. The dry port concept -Theory and practice//Maritime Economics & Logistics. 2012. P. 1-13

- Ducruet C. Port regions and globalization. Ashgate. Ports in Proximity: Competition and Coordination among Adjacent Seaports. Ashgate, 2009. P. 41-53. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00458071 (дата обращения: 10.04.2017)

- Fremont A. Global maritime networks: The case of Maersk//Journal of Transport Geography. 2007. N 6. P. 431-442

- Haezendock E., Pison G., Rousseeuw P., Struyf A., Verbeke A. The core competences of the Antwerp seaport: an analysis of «port specific» advantages//International Journal of Transport Economics. 2001. N 28. P. 325-349

- Johansson B. Transport infrastructure Inside and Across Urban Regions: Models and Assessment Methods//International Transport Forum. 2007. P. 1-35

- Land access to sea ports. Report of the hundred and thirteenth round table on transport economics. Economic research centre. 1998

- Notteboom T., Rodrigue J.-P. The future of containerization: perspectives from maritime and inland freight distribution//GeoJournal. 2009. Vol. 74, N 1. P. 7-22

- Notteboom T., Rodrigue J.-P. The Geography of Containerization: Half a Century of Revolution, Adaptation and Diffusion//GeoJournal. 2008. Vol. 74. №1. P. 1-5

- Wei Yim YAP, Jasmine Siu Lee LAM. Container Port Competition and Complementarity in Supply Chain Systems: Evidence from Pearl River Delta//Maritime Economics and Logistics. Vol. 13(2). P. 102-120. Indexing: SSCI