Оценка влияния низкоинтенсивных электромагнитных полей на эндотелиальную функцию у больных с хронической сердечной недостаточностью

Автор: Бокерия О.Л., Куулар A.M.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Кардиология

Статья в выпуске: 1 т.10, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить влияние низкоинтенсивных электромагнитных полей при эндогенной биорезонансной терапии на уровень асимметричного диметиларгинина в крови, а также на параметры микроциркуляции при оценке функции эндотелия у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Материал и методы. В основную группу вошло 40 человек с хронической сердечной недостаточностью II ФКпо NYHA. Из них женщин 17, мужчин 23. Средний возраст пациентов составил 56,4±10 лет. Контрольная группа состояла из здоровых добровольцев (20 человек, из них 10 женщин, 10 мужчин, средний возраст 31±5 лет). Оценка вазомоторного состояния эндотелия микроциркуляции всем осуществлялась с помощью лазерной допплеровской флоуметрии, на аппарате ЛАКК-ТЕСТ (Т) («Лазма», Россия). После этого проводился сеанс эндогенной биорезонансной терапии. Воздействие низкоинтенсивными электромагнитными полями осуществляли с помощью аппаратно-программного комплекса ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ, в режиме эндогенной биорезонансной терапии, в течение 15 минут. В дальнейшем повторно оценивалась вазомоторная функция эндотелия микроциркуляции. Изучалась концентрация ингибитора синтазы оксида азота, асимметричного диметиларгинина в крови у пациентов до и после воздействия низкоинтенсивными электромагнитными полями. Результаты. После проведения сеанса эндогенной биорезонансной терапии параметр микроциркуляции М в основной группе на фоне ионофореза с ацетилхолином в среднем составил 6,13±4,7 пф. ед., а после ионофореза с нитропруссидом он составил 5,9±3,8 пф. ед. Отмечена нормализация параметров микроциркуляции в этой группе (рObjective: to evaluate the influence of low-intensity electromagnetic fields on endogenous bioresonance therapy on the level of asymmetric dimethylarginine in blood, as well as on the parameters of microcirculation in the assessment of endothelial function in patients with chronic heart failure. Material and Methods. The basic group included 40 patients with chronic heart failure (NYHA II): 17 female and 23 male patients. The average age of the patients was 56,4±10 years. The control group consisted of healthy volunteers (20 patients, including 10 women, 10 men aged 31 ±5 years). Assessment of vasomotor state of the endothelium microcirculation was carried out with the help of laser Dopplerflow-metry on the apparatus LAKK-TEST (T) («Lazma», Russia). After the procedure endogenous bioresonance therapy was held. The intervention by low-intensity electromagnetic fields was carried out with the help of a hardware-software complex IMEDIS-EXPERT mode of endogenous bioresonance therapy for 15 minutes. Vasomotor endothelial function of microcirculation was evaluated. The concentration of an inhibitor of nitric oxide synthases, asymmetric dimethylar-ginine in blood before and after the exposure to the intervention by low-intensity electromagnetic fields was studied. Results. After the endogenous bioresonance therapy the microcirculation M parameter in the main group, on the background of iontophoresis with acetylcholine counted in average6,13±4,7 PF units. After iontophoresis with nitroprusside it was 5,9±3,8 PF units. In the control group the rate of myogenic oscillation amplitude (Am) amounted in average 0,75±0,13 Hz, in the main group it was 0,68±0,26 Hz. Reduction of myogenic tone in the control group was statistically significant (p

Дисфункция эндотелия, низкоинтенсивные электромагнитные поля, эндотелийзависимая и эндотелийнезависимая вазодилатация

Короткий адрес: https://sciup.org/14917932

IDR: 14917932

Текст научной статьи Оценка влияния низкоинтенсивных электромагнитных полей на эндотелиальную функцию у больных с хронической сердечной недостаточностью

1 Введение. Вазомоторная дисфункция эндотелия — ранний признак нарушения функции эндоте-лиоцитов, характеризующийся снижением продукции оксида азота. Зачастую клиническим проявлениям заболеваний сердечно-сосудистой системы предшествуют изменения на уровне сосудов микроциркуля-торного русла.

Распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) в США и странах Западной Европы составляет от 1 до 3% [1]. Население Европы превышает 900 млн человек, из них 15 млн человек страдают ХСН. Сходную распространенность имеет бессимптомная ХСН, в общей популяции составляя около 4%. В России показатели смертности от заболеваний сердца и сосудов в 3,5 раза выше, чем в развитых странах Европы [2].

В настоящее время значительное внимание уделяется влиянию низкоинтенсивных электромагнитных полей на биологические объекты. Выявление закономерностей действия электромагнитных полей на периферическое кровообращение может послужить основой его применения для профилактики и лечения функциональных нарушений различного генеза, и в первую очередь сердечно-сосудистых заболеваний [3, 4].

ХСН является важной проблемой для всей клинической медицины. Она характеризуется как заболевание, которое сопровождается рядом симптомов, таких, как отеки нижних конечностей, одышка, снижение физической активности, которые связаны с неадекватной перфузией органов и тканей в покое и/или при нагрузке и часто с задержкой жидкости в организме. Основной первопричиной ХСН является ухудшение способности сердца к наполнению или опорожнению, связанное с повреждением миокарда, а также с дисбалансом вазоконстрикторных и вазодилатирующих нейрогуморальных систем. Предполагают, что прогрессирование сердечной недостаточности может быть результатом резкого снижения синтеза оксида азота (NO) эндотелиальными клетками сосудов [5, 6]. Избыточное же образование оксида азота при ХСН вначале имеет компенсаторное значение, направленное на поддержание тканевой перфузии; затем избыток оксида азота способствует усилению дисфункции эндотелия путем активации апоптоза, подавления синтазы оксида азота и угнетения сократительной функции миокарда [7].

В настоящее время продолжается поиск альтернативных методов для выявления дисфункции эндотелия и оценки состояния кровотока в системе микроциркуляции, одним из которых является лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ), которая основана на оптическом зондировании тканей монохромати-

ческим сигналом и анализе частотного спектра его, отраженного от движущихся эритроцитов, на основе эффекта Допплера [9]. Для оценки состояния и резервных возможностей микрососудов выполняется комплекс констрикторных, дилататорных и фармакологических (ионофорез ацетилхолина и нитратов) функциональных проб [8, 9]. При стимуляции ацетилхолином или метахолином М1- и М2-рецепторов эндотелия увеличивается образование оксида азота, простациклина (prostaglandin I2, PGI2), эндотелиального фактора деполяризации (EDHF), c последующим развитием вазодилатации. Эндотелийзави-симую дилатацию исследуют с нитроглицерином и нитропруссидом, которые являются донаторами оксида азота, действующего через циклический гуанозинмонофосфат гладкомышечных клеток сосудистой стенки [9, 10].

Благодаря многим исследованиями стало известно, что оксид азота синтезируется в нашем организме постоянно. В исследованиях Люшера, Янга, Вернера было высказано предположение, что дисфункция эндотелия может объяснить различие проходимости шунтов после операции [11]. В последующих работах было установлено нарушение вазомоторной функции эндотелия коронарных сосудов у пациентов с ранними стадиями атеросклероза [12]. Развитие эндотелиальной дисфункции связано с накоплением ингибиторов NO-cинтазы, являющихся метилированными производными аргинина [13]. Асимметричный диме-тиларгинин (ADMA) представляет собой метилированное производное аминокислоты L-аргинина [14]. Будучи структурным аналогом L-аргинина, ADMA обладает способностью ингибировать синтазу оксида азота (NOS), что приводит к уменьшению образования оксида азота в кровеносных сосудах и других тканях [15]. АDМА является конкурентным ингибитором NOS. Его деградация осуществляется посредством внутриклеточного фермента диметиларгининдиме-тиламиногидролазы (DDAH), метаболизирующей его в цитруллин, выводящийся почками. В проведенном нами раннее экспериментальном исследовании было обнаружено, что после воздействия низкоинтенсивными электромагнитными полями эндогенного происхождения у крыс в периферической крови содержание оксида азота увеличилось до 42% [1б].

Согласно классификации Общества специалистов по сердечной недостаточности, при ХСН II стадии имеется адаптивное ремоделирование сосудов. Поэтому изучение возможности коррекции эндотелиальной дисфункции с помощью применения низкоинтенсивных электромагнитных полей у пациентов данной группы представляется нам перспективным направлением.

Цель: оценка влияния низкоинтенсивных электромагнитных полей на функцию эндотелия у больных с хронической сердечной недостаточностью II ФК по NYHA.

Материал и методы. Открытое, обсервационное исследование было спланировано для оценки влияния изучаемых низкоинтенсивных электромагнитных полей на функцию эндотелия у больных с ХСН и у здоровых добровольцев без сердечно-сосудистой патологии.

Критериями включения в основную группу были: наличие ХСН II ФК по NYHA, добровольное согласие на участие в исследовании.

В данную группу вошли 40 человек в возрасте от 42 до 72 лет. Средний возраст составил 56,4±10,0. Из них 17 женщин и 23 мужчины.

Для сравнительного анализа функционального состояния эндотелия была сформирована контрольная группа из здоровых добровольцев (n=20) в возрасте от 25 до 35 лет (женщин 10 и мужчин 10). Средний возраст составил 31±5 лет.

Критериями исключения для обеих групп являлись психические расстройства; нежелание участвовать в данном исследовании; наличие имплантированных различного рода устройств, поскольку электромагнитные поля могли повлиять на их работу; а также высокие функциональные классы ХСН (III–IV ФК по NYHA) и больные с сахарным диабетом.

Оценка состояния эндотелия микроциркуляции осуществлялась с помощью лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате ЛАКК-ТЕСТ (Т) («Лаз-ма», Россия). К ионофоретическому пробнику блока подводились растворы апплицируемых веществ. При этом пробник фиксировался в области тыльной поверхности предплечья вблизи лучезапястного сустава в течение 1 минуты. Сила тока колебалась в пределах 0,5–0,8 мА. Электрод противоположной полярности фиксировался на запястье другой руки. Аппликацию ацетилхолином и нитропруссидом проводили последовательно на расстоянии не менее 5 см друг от друга. Для каждого испытуемого регистрировалась контрольная 5-минутная запись без пробы и две 10-минутные записи с ионофоретическим введением ацетилхолина и нитропруссида. Медикаментозная проба проводилась по следующей схеме: 1) регистрация исходного уровня кровотока; 2) регистрация кровотока при действии ионофоретического тока в течение 1–3 минут; 3) последующая регистрация динамики перфузии.

После оценки состояния эндотелия пациентам проводился сеанс воздействия низкоинтенсивными электромагнитными полями в течение 10–15 минут.

До проведения сеанса осуществлялся забор крови на определение исходной концентрации в крови ADMA. Воздействие низкоинтенсивными электромагнитными полями осуществляли с помощью аппаратно-программного комплекса ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ (ЦИМС «ИМЕДИС», Россия), в режиме эндогенной биорезонансной терапии. Магнитный индуктор накладывался на область грудной клетки. Терапия проходила в следующем режиме: напряженность электромагнитного поля прибора: 0,2 мТл, частота воздействия: 10–500000 Гц, режим работы — тера-пия/пауза 3:1.

После воздействия низкоинтенсивными электромагнитными полями повторно проводилась регистрация кровотока при действии ионофоретического тока с препаратами, и оценивалось состояние эндотелия. Забор крови осуществлялся сразу после 10–15-минутного сеанса биорезонансной терапии. Определение концентрации в крови ADMA осуществлялось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в лаборатории «Хромолаб». Референтные показатели концентрации ADMA принимались от 0,26 до 0,46 мкмоль/л.

Статистический анализ. Полученные результаты обрабатывали с помощью универсальных статистических пакетов Statistica 8.0, Exсel 5.0. Выбор метода статистического анализа полученных параметров проводился после проверки нормальности распределения по критериям Шапиро — Уилка. Данные представлены в виде (М±σ) при условии нормального распределения и Me (25%; 75%) при распределении показателя, отличном от нормального. Статистическую значимость оценивали по t-критерию Стьюдента для зависимых и независимых выборок при нормальном распределении. Сравнения зависимых переменных при распределении показателей, отличном от нормального, выполнялись при помощи критерия Вилкоксона, независимых — по критерию Манна — Уитни. Надежность используемых статистических оценок принималась не менее 95%.

Результаты. Результаты оценки состояния эндотелия микроциркуляции в исследуемых группах представлены в табл 1 и 2.

В основной группе исходный параметр М составил в среднем 4,1±2,1 пф. ед., а в контрольной группе 5,2±1,29 пф. ед.

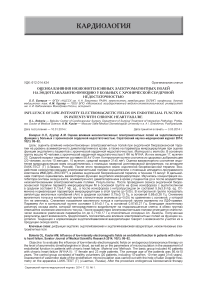

В результате фармакологической пробы, на фоне воздействия ионофоретического введения ацетилхолина, в основной группе определяется статистически значимое отличие параметра М от данного параметра в контрольной группе (5,1±2,2 пф. ед. против 7,5±2,8 пф. ед., p=0,003) (рис. 1).

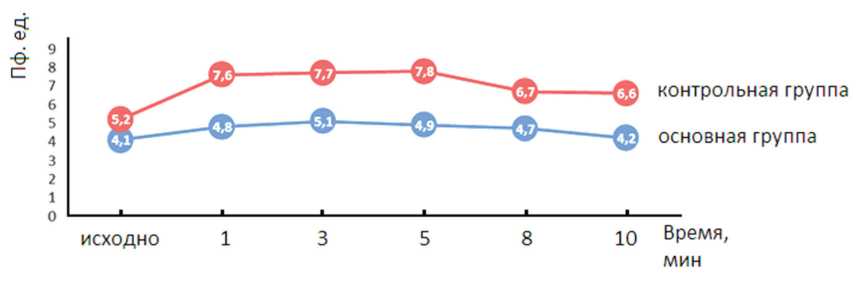

После проведения ионофореза с нитропруссидом в основной группе отмечалось увеличение параметра микроциркуляции М со второй-третьей минуты, в среднем до 6,2±2,6 пф. ед., а в контрольной значение параметра микроциркуляции М возросло в среднем до 8,0±3,0 пф. ед. Нарастание показателя М сохранялось длительное время, примерно 8–10 минут в обеих группах. Однако время возвращения к исходным значениям у здоровых наблюдалось быстрее, чем у больных с ХСН (рис. 2).

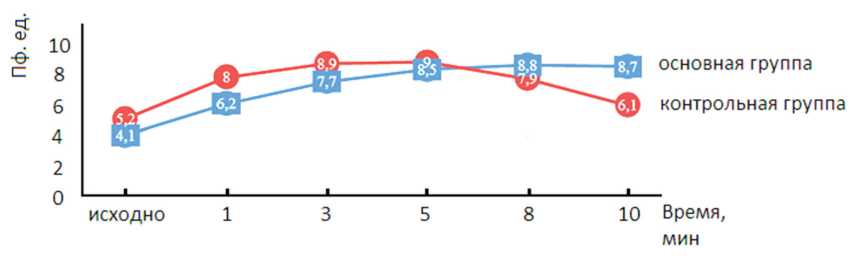

После проведения сеанса эндогенной био-резонансной терапии параметр микроциркуляции М в основной группе на фоне ионофореза с ацетилхолином в среднем составил 6,13±4,7 пф. ед., а после ионофореза с нитропруссидом он составил 5,9±3,8 пф. ед. Отмечена нормализация параметров микроциркуляции в этой группе (p<0,05). (рис. 3).

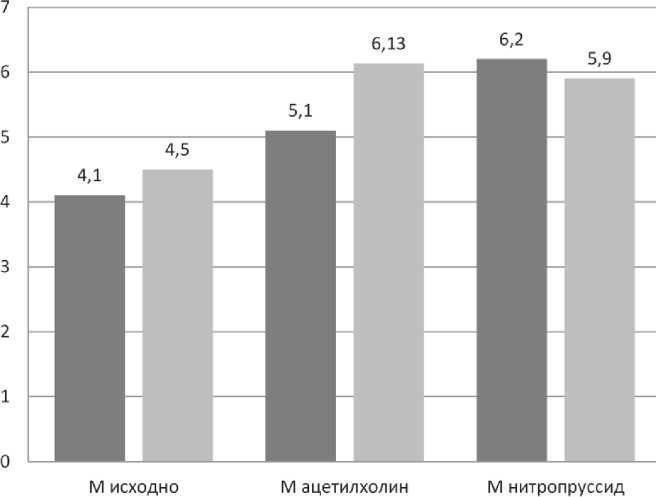

В контрольной группе, при медикаментозной пробе с ацетилхолином и нитропруссидом, значения An незначительно увеличиваются относительно исходного уровня (An исходно = 0,52±0,12 Гц, An ацетилхолин = 0,55±0,12 Гц, An нитропруссид = 0,63±0,1 Гц).

В основной группе амплитуды нейрогенных колебаний на фоне ацетилхолина и нитропруссида снижаются (An исходно = 0,72±0,3 Гц, An ацетилхолин = 0,47±0,15 Гц, An нитропруссид = 0,63±0,16 Гц) (рис. 4).

После проведения фармакологического теста с ацетилхолином в контрольной группе показатель амплитуды миогенных колебаний (Am) в среднем составил 0,75±0,13 Гц, в основной 0,68±0,26 Гц. Снижение миогенного тонуса в контрольной группе статистически значимое (p<0,05) по сравнению с основной, у которой Am не менялась. На фоне ионофореза с нитропруссидом параметр Am в контрольной группе составил 0,81±0,1 Гц, в основной 0,87±0,27 Гц. Благодаря экзогенному донатору оксида азота, который непосредственно воздействует на гладкомышечные

Таблица 1

Результаты оценки состояния эндотелия микроциркуляции в группах

|

Показатели |

Контрольная группа (n=20) |

Основная группа (n=40) |

p-level |

|

М исходно, пф. ед. |

5,2±1,29. |

4,1±2,1 |

0,03 |

|

М с ацетилхолином, пф. ед. |

7,5±2,8 |

5,1±2,2* |

0,003 |

|

М с нитропруссидом, пф. ед. |

8,0±3,0 |

6,2±2,6 |

0,2 |

|

An исходно, Гц |

0,52±0,12 |

0,72±0,3 |

0,01 |

|

An с ацетилхолином, Гц |

0,55±0,12 |

0,47±0,15 |

0,01 |

|

An с нитропруссидом, Гц |

0,63±0,1 |

0,63±0,16 |

0,4 |

|

Am исходно, Гц |

0,62±0,07 |

0,66±0,18 |

0,1 |

|

Am с ацетилхолином, Гц |

0,75±0,13 |

0,68±0,26 |

0,2 |

|

Am с нитропруссидом, Гц |

0,81±0,1 |

0,87±0,2 |

0,5 |

|

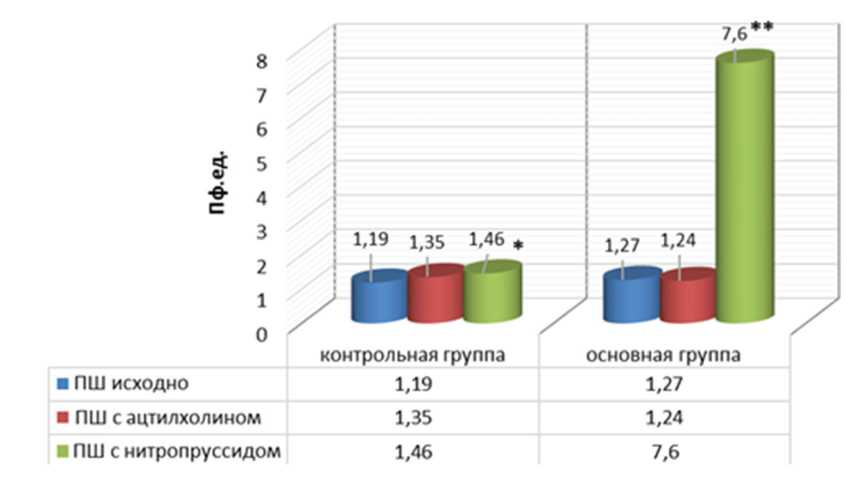

ПШ исходно, пф. ед. |

1,19±0,17 |

1,27±0,29 |

0,1 |

|

ПШ с ацетилхолином, пф. ед. |

1,35±0,24 |

1,24±0,32 |

0,04 |

|

ПШ с нитропруссидом, пф. ед. |

1,46±0,15 |

7,6±10,0* |

0,00001 |

П р и м еч а н и е : М — микроциркуляция, An — амплитуда нейрогенных колебаний, Am — амплитуда миогенных колебаний, ПШ — показатель шунтирования. Представлены исходный уровень, с ацетилхолином и нтропруссидом. Пф. ед. — перфузионные единицы.

Таблица 2

Динамика параметров микроциркуляции у пациентов в основной группе до и после воздействия низкоинтенсивных электромагнитный полей

|

Показатели |

До воздействия |

После воздействия |

|

М с ацетилхолином, пф. ед. |

5,1±2,2 |

6,1±4,7 * |

|

М с нитропруссидом, пф. ед. |

6,2±2,6 |

5,9±3,8 |

|

An с ацетилхолином, Гц |

0,47±0,15 |

0,64±0,25 |

|

An с нитропруссидом, Гц |

0,63±0,16 |

0,71±0,17* |

|

Am с ацетилхолином, Гц |

0,68±0,26 |

0,63±0,1 |

|

Am с нитропруссидом, Гц |

0,87±0,2 |

0,77±0,1 |

|

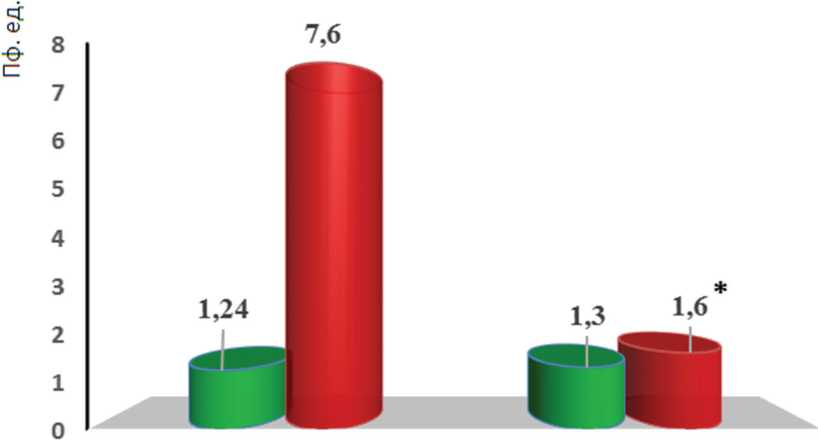

ПШ с ацетилхолином, пф. ед. |

1,24±0,32 |

1,3±0,25 |

|

ПШ с нитропруссидом, пф. ед. |

7,6±10,0 |

1,6±0,4* |

П р и м еч а н и е : М — микроциркуляция, An — амплитуда нейрогенных колебаний, Am — амплитуда миогенных колебаний, ПШ — показатель шунтирования. Представлены исходный уровень, с ацетилхолином и нитропруссидом. Пф. ед. — перфузионные единицы. * — p<0,05.

Рис. 1. Динамика параметра микроциркуляции (М) под воздействием ацетилхолина в контрольной и основной группах

Рис. 2. Динамика параметра микроциркуляции (М) под воздействием нитропруссида в основной и контрольной группах

■ ДоЭМП ■ После ЭМП

Рис. 3. Динамика параметра микроциркуляции (М) под воздействием электромагнитных полей у больных с ХСН

Рис. 4. Изменения амплитуды нейрогенных колебаний (Аn) в контрольной и основной группах от исходного под воздействием ацетилхолина и нитропруссида после проведения сеанса эндогенной биорезонансной терапии клетки, в обеих группах отмечается снижение мио-генного тонуса.

После проведения сеанса эндогенной биорезо-нансной терапии отмечается статистически значимое увеличение параметра An до 0,71±0,17 Гц относительно исходных An, то есть нейрогенный тонус уменьшился от исходного.

Показатель шунтирования зависит от нейрогенного и миогенного тонусов, который вычисляется по формуле их отношения: миогенный тонус / нейрогенный тонус. Он отражает сброс крови по анастомозам микроциркуляции. При воздействии ацетилхолина методом ионофореза отмечается незначительное нарастание показателя шунтирования в контрольной группе (ПШ исходно составлял 1,19 пф. ед, после ацетилхолина составил 1,35 пф. ед). В основной группе показатель шунтирования не меняется.

У пациентов с нарушенной продукцией оксида азота, простациклина (PGI2), эндотелинового фактора деполяризации (EDHF) показатель шунтирования существенно не менялся (исходно ПШ = 1,27 пф. ед., после воздействия ацетилхолина ПШ = 1,24 пф. ед.). На фоне воздействия нитропруссида натрия методом ионофореза отмечается быстрое нарастание параметра шунтирования как в контрольной, так и в основной группах. В основной группе статистически значимо увеличился показатель ПШ, в среднем до 7,6 пф. ед., что объясняет прямое вазодилатирующее воздействие нитропруссида (рис. 5).

Показатель шунтирования в основной группе, у больных с ХСН, после воздействия низкоинтенсивных электромагнитных полей, при повторной фармакологической пробе показал приближеное значение к нормальному. При ионофорезе с нитропруссидом до проведения сеанса эндогенной биорезонансной терапии показатель шунтирования в среднем составлял 7,6±10,0 пф. ед., что свидетельствует о патологической реакции сосудов, характеризующейся увеличением сброса крови через анастомозы (рис. 6).

После проведения терапии низкоинтенсивными электромагнитными полями получено значимое уменьшение уровня ADMA в крови исследуемых пациентов с исходно высокой его концентрацией (0,59 (0,56; 0,64) ммоль/л против 0,5 (0,47; 0,53) ммоль/л, р=0,0002.

У пациентов с нормальными показателями АDМА при воздействии низкоинтенсивных электромагнитных полей наблюдалось незначительное изменение уровня содержания АDМА в пределах референтных значений. До воздействия АDМА составил 0,35 (0,29; 0,41), после воздействия — 0,37 (0,31; 0,4), р>0,005.

Обсуждение. В норме для действия ацетилхолина характерно: быстрое нарастание параметра М во время пробы, сохранение увеличения показателя М в течение 1 минуты после прекращения действия ио-нофореза, после чего наступает медленное восстановление. Воздействие нитропруссида обычно характеризуется плавным нарастанием показателя М в ходе ионофореза и после прекращения ионофореза продолжается в течение нескольких минут.

В нашем исследовании в основной группе исходный параметр М был ниже, чем в контрольной группе, что отражает уже сниженную перфузию тканей у больных с ХСН.

В результате проведения фармакологической пробы с ацетилхолином в основной группе параметр М остается сниженным относительно данного параметра в контрольной группе, что свидетельствует о нарушенной продукции оксида азота эндотелиальными клетками сосудов и о наличии дисфункции эндо-телийзависимой вазодилатации.

Природа нейрогенного тонуса связана с активностью адренорецепторов и отчасти гладкомышечными клетками (ЛДФ). Повышение амплитуды нейрогенных колебаний (Аn) означает снижение нейрогенного тонуса, и наоборот. Понижение амплитуды миогенных колебаний (Am) означает повышение ми-огенного тонуса, и наоборот.

В контрольной группе при медикаментозных пробах и с ацетилхолином и с нитропруссидом значения амплитуды нейрогенных колебаний незначительно увеличиваются относительно исходного уровня, что означает снижение нейрогенного тонуса в ответ на вазодилатирующие вещества и свидетельствует об адекватной регуляции симпатической нервной системы сосудов. В основной группе амплитуды нейрогенных колебаний при этом снижаются, что свидетельствует об усилении нейрогенного тонуса, отражающего преобладание вазоконстрикторных факторов, усиление вазомоторной активности гладкомышечных клеток сосудов.

Снижение миогенного тонуса в контрольной группе статистически значимое (p<0,05) по сравнению с основной, у которой он не изменился. Снижение по-

Рис. 5. Показатель шунтирования в контрольной и основной группах после проведения фармакологической пробы с ацетилхолином и нитропруссидом (* — р<0,05-внутри группы; ** — р<0,05 между группами)

До воздействия ЭМП После воздействия ЭМП

Рис. 6. Показатель шунтирования до и после проведения сеанса эндогенной биорезонансной терапии в основной группе (* — р<0,05.)

казателя миогенного тонуса в контрольной группе на ЛДФ-грамме свидетельствует о нормальной функции вазодилатации. Согласно полученным данным подтверждается наличие дисфункции эндотелия в основной группе в связи с недостаточной продукцией вазодилатирующих веществ.

Возможное регулирующее влияние биорезонанс-ного воздействия проявляется в значимом увеличении параметра An до 0,71 Гц относительно исходных.

Показатель шунтирования зависит от нейрогенного и миогенного тонусов и вычисляется по формуле их отношения: миогенный тонус / нейрогенный тонус. Он отражает сброс крови по анастомозам микроциркуляции. При воздействии ацетилхолина методом ионофореза отмечается незначительное нарастание показателя шунтирования в контрольной группе, а в основной группе показатель шунтирования не меняется.

Резкое увеличение показателя шунтирования под воздействием нитратов, возможно, указывает на увеличение кровенаполнения в зависимости от степени вазодилатации сосудов, сброс крови по анастомозам.

Анастомозы обеспечивают быстрый сброс крови из артериальной сети в венозную, без обеспечения клеток ткани необходимыми для жизнедеятельности веществами (так называемая система быстрой циркуляции). После проведения сеанса эндогенной биорезонансной терапии мы видим, что данный параметр приближается к нормальным величинам.

Выводы. Результаты проведенного исследования выявили нарушенную эндотелийзависимую вазодилатацию у больных с ХСН, что свидетельствует о снижении вазодилатирующих веществ (синтеза оксида азота) эндотелиальными клетками.

У некоторых пациентов на фоне воздействия нитропруссида отмечалась неадекватная реакция вазодилатации, что говорит о более тяжелом нарушении эндотелиальной функции сосудов, требующей, возможно, большей дозы препарата и включения нитратов в терапию больного.

Под влияием низкоинтенсивных электромагнитных полей с помощью эндогенной биорезонансной терапии у больных с ХСН отмечается повышение показателя микроциркуляции (М), снижение амплитуды миогенных колебаний (An), что свидетельствует о вазодилататорном эффекте. Показатель нейрогенного тонуса, отражающий влияние симпатической нервной системы на адренорецепторы, на фоне воздействия ионофореза с ацетилхолином снижается до нормального уровня, что свидетельствует о возможном регулирующем влиянии биорезонансной терапии. В результате теста с нитропруссидом резко снижается показатель шунтирования (ПШ), отражающий состояние артериоловенулярных шунтов, улучшается капиллярный кровоток.

Полученные результаты дают возможность сделать предположение о положительном влиянии электромагнитных полей на функцию эндотелия.

Тенденция к нормализации эндотелийзависимой вазодилатации говорит о возможности участия их в продукции оксида азота. Изучение состояния вазомоторной функции эндотелия системы микроциркуляции методом ЛДФ выявило нарушение эндотелийза-висимой вазодилатации у пациентов с хронической сердечной недостаточностью II ФК по NYHA.

Проведение однократного сеанса эндогенной биорезонансной терапии у больных с ХСН II ФК по NYHA с исходно высокими показателями АDМА в крови позволило снизить содержание в крови ингибитора синтазы оксида азота — АDМА-асимметричного диметиларгинина. У больных с исходно нормальными значениями содержания в крови АDМА после проведения сеанса биорезонансной терапии изменений не выявлено, что может указывать на регулирующее влияние сеансов эндогенной биорезонансной терапии.

Список литературы Оценка влияния низкоинтенсивных электромагнитных полей на эндотелиальную функцию у больных с хронической сердечной недостаточностью

- ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012. European Heart Journal 33: 1787-1847 DOI: 10.1093/eurheartj/ehs104

- Бокерия О.Л., Кислицина О.Н. Сердечная недостаточность и внезапная сердечная смерть. Анналы аритмологии 2013; 10(3): 144-154

- Kirichuk VF, Velikanov VV, Velikanova TS, et al. Hemodynamic Changes Caused by Exposure of Animals with Acute Immobilization Stress to Continuous Terahertz Radiation with Frequencies equal to Absorption and Emission Frequencies of Nitrogen Oxide and Atmospheric Oxygen. Russian Open Medical Journal 2012; 1: 0303

- Kirichuk VF. Special issue of Russian Open Medical Journal dedicated to terahertz waves in medicine. Russian Open Medical Journal 2013; 2: 0401

- Celermajer DS. [et al.] Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet 1992; 340: 1111-1115

- Бокерия Л.А., Бокерия О.Л., Базарсадае-ва ТС. и др. Характеристика NO-зависимой ауторегуляции тканевого кровотока при идиопатической фибрилляции предсердий. Анналы аритмологии 2013; 10 (2): 94-101

- Бабушкина A. B. L-аргинин с точки зрения доказательной медицины. Укр. мед. часопис 2009; 6 (74): 43-48

- Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови: руководство для врачей/под ред. А. И. Крупаткина, В. В. Сидорова. -М.: Медицина, 2005; 256 с.

- Капилевич Л.В., Ковалев И.В., Баскаков М.Б. и др. Внутриклеточные сигнальные системы в эпителий-и эндотелийзависимых процессах расслабления гладких мышц. Успехи физиол. наук. 2001; 32 (2): 88-98

- Collins Р, Henderson АН, Lang D, et al. Endothelium-derived relaxing and nitroprusside compared in noradrenaline K+-contracted rabit and rat aortae. J Phisiol 1988; 400: 395-404

- Luscher TF, Diederich D, Siebenmann R, et al. Difference between endothelium-dependent relaxation in arterial and in venous coronary bypass grafts. N Engl J Med 1988; 319 (8): 462-7

- Zeiher AM, Drexler H, Wollschlager H, et al. Coronary vasomototion in response to sympathetic stimulation in humans: Importance of the functional integrity'of the endothelium//J Am Coll Cardiol 1989; 14(5): 1181-90

- Жпоба А. А. Асимметричный диме-тиларгинин в качестве медиатора и маркера эндотелиальной дисфункции. Артериальная гипертензия 2007; 13 (2): 119-127.

- Родионов PH., Блохин И.О., Галагудза M.M. и др. Асимметричный диметиларгинин и его роль в этиологии и патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Артериальная гипертензия 2008; 14 (4): 306-314

- Родионов PH., Блохин И.О., Галагудза M.M. и др. Асимметричный диметиларгинин и его роль в этиологии и патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний. Артериальная гипертензия 2008; 14 (4): 306-314

- Бокерия Л. А., Бокерия О. Л., Салия Н.Т и др. Содержание оксида азота в крови и печени крыс после биорезонансного воздействия. Вестник новых медицинских технологий 2012; 19 (1): 18-19.