Оценка влияния обучения на социальное здоровье студентов с ОВЗ младших курсов вуза

Автор: Е.Н. Каленик

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Психология и педагогика

Статья в выпуске: 1 (47), 2023 года.

Бесплатный доступ

В материале рассматриваются вопросы сохранения социального здоровья обучающейся молодежи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в высшей школе. Здоровье — важная ценность, результат эффективного функционирования человека. В связи с этим создание оптимальных условий для учебы, труда и быта, способствующих сохранению здоровья, помогающих адаптации студентов с ОВЗ, следует считать главной задачей, требующей вложений и усилий от вуза и общества в целом. Отмечено, что большая часть студентов-инвалидов покидает высшие учебные заведения в процессе обучения. Основными факторами, из-за которых приостанавливают обучение студенты с ОВЗ, являются проблемы с социальным здоровьем и прогрессирование основного заболевания. Цель эмпирического исследования — оценить влияние обучения на «социальное здоровье» (социальный, физический и психологический компонент студентов с ОВЗ) и выявить сложные моменты в обучении; сравнить показатели социального, физического и психологического здоровья студентов с ОВЗ и студентов без ограничений. Для самооценки каждого из уровней социального здоровья мы использовали специальную методику самооценки состояний, разработанной С. Степановым. Полученные данные говорят о сложном процессе адаптации (и не всегда положительной) у студентов с ОВЗ.

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, социальное здоровье, физическое здоровье, психологическое здоровье, студенты без ограничений, инклюзия, адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/14127570

IDR: 14127570

Текст научной статьи Оценка влияния обучения на социальное здоровье студентов с ОВЗ младших курсов вуза

Состояние здоровья студенческой молодежи — один из важнейших обобщающих параметров здоровья нации [3]. Роль высшей школы в процессе формирования ценности здоровья, его сохранения и укрепления у студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) недостаточно высока. Часто отсутствие финансовых и технических возможностей, заинтересованности вуза приводит к тому, что принятые программные мероприятия остаются на уровне документов. Однако здоровье остается наиболее важной ценностью и залогом эффективного функционирования человека.

С развитием общества направление на здо-ровьесбережение будет значительно востребовано, что будет связано с возрастанием требований к состоянию человека, негативными последствиями современного развития общества (гиподинамия, ухудшение экологии, использование искусственно выращенных продуктов питания, употребление психоактивных веществ и т. п.). В связи с этим создание оптимальных условий для учебы, труда и быта, способствую- щих сохранению здоровья, помогающих адаптации студентов с ОВЗ, следует считать главной задачей, требующей вложений и усилий от вуза и общества в целом. Успешный, трудолюбивый, с высокой работоспособностью, с хорошим состоянием здоровья (а если это студент с ОВЗ — то с сохранением здоровья, без ухудшения состояния), с большим набором компетенций — это будущий профессионал. Актуальной потребностью будет физическая культура личности, его функциональное состояние и уровень социального здоровья.

Проблема «социального здоровья» актуальна для развития личности и общества в целом и является определяющей для студенческой молодежи.

С точки зрения медицинского аспекта социальное здоровье — это характеристика физического и психического здоровья общества, т. е. здоровье социума [5]. С точки зрения психолого-социологического аспекта социальное здоровье рассматривается как «интегральная характеристика развития личности, взятая в единстве их социальных и биологических показателей:

соматического, психического здоровья и социальной активности» [3].

Переход от психологического здоровья к социальному уровню весьма условен. Однако во втором случае человек воспринимается как существо общественное, и здесь наиболее важными представляются вопросы влияния на здоровье личности, а также выполнения человеком своих социальных функций. Этот факт имеет большое значение для учащейся молодежи с ОВЗ. Социальное здоровье определяется количеством и качеством межличностных связей индивида и степенью его участия в жизни общества. Проблема социального здоровья студенческой молодежи с ОВЗ в современных условиях приобретает мобильный характер.

Нарушения в сфере социального здоровья могут быть обусловлены доминированием определенных личностных свойств (конфликтностью, эгоцентризмом и т. д.). Кроме того, по мнению ряда авторов (Л. С. Выготский, Т. А. Донских, В. Т. Кондрашенко, И. Тэйлор), данные свойства обусловливают процесс формирования девиантного поведения.

В укреплении и сохранении своего здоровья определяющую роль играет сам человек. С этим связано и его умение оценивать состояние своего здоровья. В то же время эффективность самооценки здоровья непосредственно зависит от знания себя.

Отношение к здоровью — система индивидуальных, избирательных связей личности с различными явлениями окружающей действительности, способствующими или, напротив, угрожающими здоровью людей, а также определенная оценка индивидом своего социального здоровья, физического и психического состояния.

Социальное здоровье — это ресурс, социальный капитал, необходимый для успешной адаптации в новых общественно-экономических условиях, а также в условиях модернизации российского образования [1].

Статистические данные Министерства образования РФ свидетельствуют о позитивной динамике по количеству студентов с ОВЗ, которое составляет около 5 % от общего числа обучающихся в вузах. Однако количественный анализ показывает сокращение обучающихся: так, если в 2001—2002 учебном году в вузах обучалось 11 073 студента с ограниченными возможностями здоровья, в 2008—2009 учебном году — 18,6 тыс. студентов с ОВЗ, а в 2009—2010 учебном году — 26,1 тыс., то в 2017—2018 учебном году — лишь 8112 человек. Также отмечается, что большая часть студентов-инвалидов покида- ет высшие учебные заведения в процессе обучения [2]. Основными факторами, из-за которых приостанавливают обучение студенты с ОВЗ, являются проблемы с социальным здоровьем и прогрессирование основного заболевания.

Планирование процесса физического воспитания студентов направлено на сохранения физического состояния, что согласовывается с образовательными потребностями и возможностями обучающихся с ОВЗ.

Определение понятия «физкультурнооздоровительные практики» дал в своей работе Р. Р. Хайруллин [6] — это разнообразные формы, средства и методы, направленные на повышение физического и психологического благополучия, адекватную и успешную адаптацию в обществе студентов с ОВЗ, формирование индивидуального стиля поведения с учетом возраста и профессиональной деятельности, необходимые для оптимального фона жизнедеятельности.

Актуальным для современного вуза становится ориентация образовательной программы на личностно-ориентированную, с учетом личностных образовательных потребностей студента с ОВЗ, направленной на сохранение и укрепление собственного здоровья, формирование физической культуры личности как основного компонента успешной адаптации.

Таким образом, мы сформулировали цель эмпирического исследования: оценить влияние обучения на «социальное здоровье» (социальный, физический и психологический компонент студентов с ОВЗ) и выявить сложные моменты в обучении; сравнить показатели социального, физического и психологического здоровья студентов с ОВЗ и студентов без ограничений.

Работа выполнялась на базе Ульяновского государственного университета, в учебной лаборатории социологических и маркетинговых исследований, в течение 2020—2022 учебного года. В исследовании приняли участие студенты с ОВЗ и студенты общей группы (без ограничений) начальных курсов (1—3 курс) различных направлений очного обучения — 250 человек (юношей и девушек).

Исследуемые студенты с ОВЗ были распределены на три группы: 1 группа — 1 курс обучения, 2 группа — 2 курс, 3 группа — 3 курс.

В исследовательских группах были студенты с ограниченными возможностями здоровья: с онкологическими заболеваниями; со сложными заболеваниями органов зрения; с ВСД и черепно-мозговыми дисфункциями (в том числе последствия травм головы); заболевания, относящиеся к эндокринологии и нефрологии; с забо- леваниями сердечно-сосудистой системы; с заболеваниями ОДА (последствия сложных переломов, операций на позвоночнике, артриты и т. д.); с хроническими неспецифическими заболеваниями легких.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В соответствии с принципом иерархичности человек представляет собой сложную живую систему, жизнедеятельность которой обеспечивается взаимосвязанными уровнями функционирования. Можно выделить три уровня рассмотрения здоровья человека — биологический, психологический и социальный, каждый из которых обладает своей спецификой.

На биологическом уровне сущность здоровья рассматривается как динамическое равновесие работы всех внутренних органов и их адекватное реагирование на влияние окружающей среды.

Самооценка физического здоровья выявляет меру благополучия в функционировании организма. Различные виды серьезных органических нарушений приводят к изменениям в социальной адаптации человека. Чем тяжелее заболевание организма, тем сильнее оно влияет на социальное здоровье.

Психологический уровень рассмотрения здоровья связан с личностным контекстом, в рамках которого человек предстает как психическое целое. Среди критериев психического здоровья особо значимы такие, как интегрированность личности, ее гармоничность, уравновешенность, духовность, ориентация на саморазвитие.

Для самооценки каждого из уровней рассмотрения здоровья мы использовали специальную методику самооценки состояния здоровья, разработанную С. Степановым.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Среди факторов, влияющих на адаптацию студентов, помимо общих, которые определяют состояние социального здоровья, есть специфические, непосредственно взаимодействующие с образовательным процессом. Среди них можно выделить низкий уровень образования по здо-ровьесбережению, а также проблемы доступности образовательной среды, большие учебные нагрузки, наличие стрессовых ситуаций, трудности самоопределения в будущей профессии, несоблюдение режимов питания и сна, высокая степень риска наличия вредных привычек.

Успешная адаптация в вузе студентов с ОВЗ, мобилизация функциональных резервов механизмов от первого к третьему курсу возрастает в связи с адекватной, грамотной самооценкой своего физического здоровья.

Результаты исследования показывают, что студенты с ОВЗ третьего курса меняют отношение к здоровому стилю жизни, увеличивают свое участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, участвуют в мероприятиях по здоровьесбережению и рекреационной направленности. К 3 курсу приходит понимание, что собственные физические и психические резервы исчерпаемы, появляется заинтересованность в получении информации о здоровом образе жизни, участии в профилактических мероприятиях по поддержанию своего социального здоровья и физического состояния.

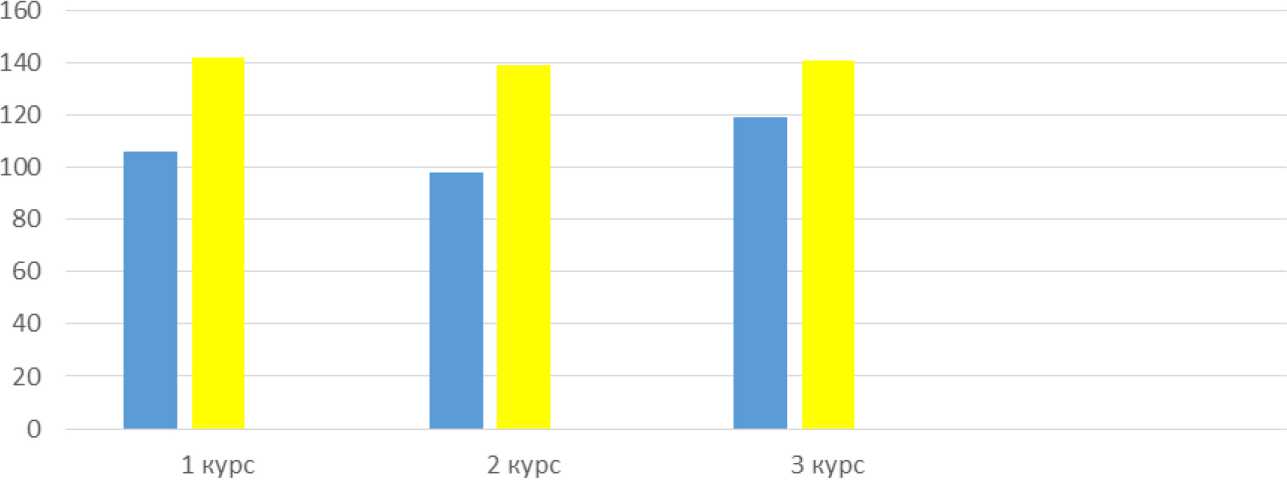

Показатели самооценки у студентов с первого по третий курс значительно отличаются (результаты исследования представлены на рисунке 1). Самооценка своего физического здоровья у студентов 3 курса повышается, показатель физического здоровья равен 119,05 ± 8,6 балла. Однако данные показатели студентов с ОВЗ значительно ниже, чем у нормотипичных студентов, оценка которых имеет среднестатистические показатели для этой категории молодежи населения в стране.

В контрольных группах студентов без ограничений статистической разницы между показателями самооценки физического здоровья нет, но к третьему курсу также прослеживается тенденция увеличения внимания к формированию ценности здоровья и установок на здоровый образ жизни (см. рисунок 1). Таким образом, сравнивая показатели между собой в исследовательской и контрольной группе, можно сказать, что даже в самооценке студенты с ОВЗ имеют показатель физического здоровья ниже, тем самым подтверждая факт низких возможностей, что затрудняет адаптацию в вузе.

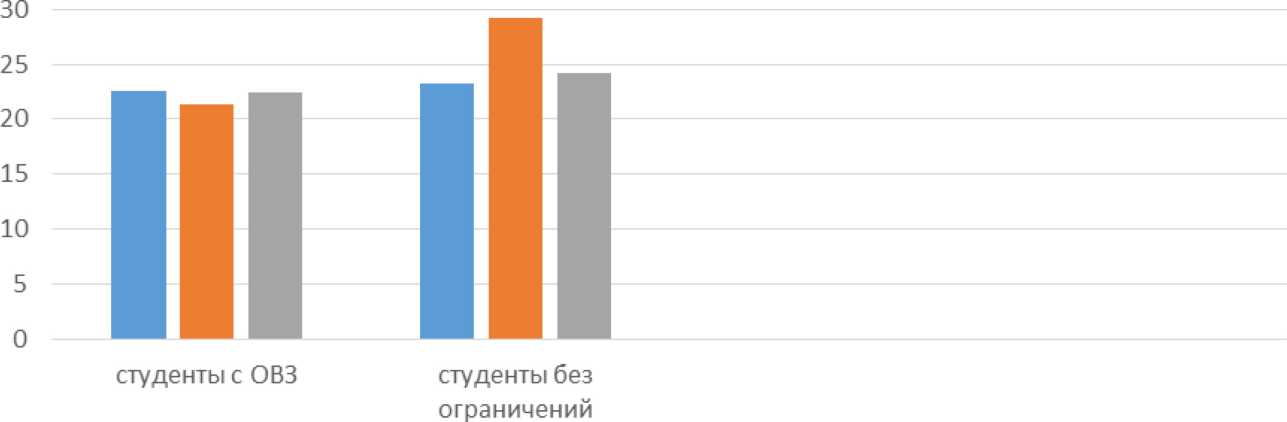

Последствия заболеваний у студентов с ОВЗ не ограничиваются нарушением бытовых функций, обычно значительно страдает и общественная (социальная) активность. Психическое здоровье студентов с ОВЗ практические не изменяется с первого года обучения до третьего, однако соматическое состояние вследствие заболевания все же не позитивного характера. А у нормотипичных студентов изменения в психическом состоянии более яркие, ко второму курсу студенты становятся более энергичными (см. рисунок 2). Для тех и других будет иметь значение продуманная программа оздоровления организма, его физического и психического состояния [4].

Показатели самооценки физического здоровья в исследовательской и контрольной группах по диагностике Степанова

■ исследовательская группа, студенты с ОВЗ контрольная группа, студенты без ограничений

Рисунок 1. Показатели самооценки физического здоровья в исследовательских группах студентов с ОВЗ и контрольных группах студентов без ограничений

Показатели самооценки психического состояния здоровья по методике Степанова С. в иследовательской и контрольной группах

■ 1 курс ■ 2 курс ■ 3 курс

Рисунок 2. Показатели самооценки психического состояния здоровья по методике, разработанной С. Степановым, в группах студентов с ОВЗ и студентов без ограничений с первого по третий курс

Показатели социального здоровья студентов с ОВЗ и студентов без ограничений отличаются незначительно, но все же данный показатель у группы студентов с ОВЗ ниже (см. показатели соматического здоровья, таблица 1).

Студенты с ОВЗ стараются, сохраняя баланс в социальном здоровье, прийти к решению или достижению образовательных индивидуальных задач. Однако бывают случаи, когда они используют манипуляторные методики решения кризисных вопросов. Для достижения результата в данном случае будут иметь важное значение инклюзивные образовательные технологии с максимально возможным использованием методик, сохраняющих социальное здоровье обоих участников образовательного процесса, — ученика и преподавателя.

Таблица 1 Показатели самооценки состояния социального здоровья по методике, разработанной С. Степановым, в исследовательской и контрольной группах

|

Группа / показатель |

Социальное здоровье у студентов с ОВЗ |

Социальное здоровье у студентов без ограничений |

|

1 курс |

23,05 ± 0,7 |

25,2 ± 0,8 |

|

2 курс |

23,4 ± 0,9 |

22,5 ± 1,3 |

|

3 курс |

23,5 ± 0,9 |

24,3 ± 1,0 |

Социальное здоровье — это ресурс, социальный капитал, необходимый для успешной социализации и социальной адаптации в новых общественно-экономических условиях [1].

На биологическом уровне сущность социального здоровья рассматривается как динамическое равновесие работы всех внутренних органов и их адекватное реагирование на влияние окружающей среды. Различные виды серьезных органических нарушений приводят к изменениям в психике, личностном статусе и социальном поведении студента с ОВЗ. Для студентов с ОВЗ необходимы инклюзивные программы, которые будут учитывать ограниченные возможности здоровья, запросы и нужды, сложности в адаптации к учебным нагрузкам. Показатели, полученные по самооценке психического здоровья, говорят о сложном процессе адаптации (и не всегда положительной) у студентов с ОВЗ, и в особенности у студентов второго курса, подтверждая данные, представленные на рисунках 1, 2.

Для улучшения сложившейся ситуации необходимо проводить комплексную систематическую работу со студентами с ОВЗ, направленную на формирование здорового образа жизни, ценности здоровья, организацию качественных мероприятий по сохранению социального здоровья и отношению к нему; разрабатывать инклюзивные образовательные программы с выходом на более широкий процесс интеграции студентов с ОВЗ, подразумевающий одинаковую доступность образования для всех студентов и развитие профессионального образования в плане адаптированности к различным нуждам всех обучающихся.

Список литературы Оценка влияния обучения на социальное здоровье студентов с ОВЗ младших курсов вуза

- Дружинин Р. О. Социальное здоровье личности подростка как категория социальной педагогики / Р. О. Дружинин // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. — 2013. — № 1(117). — С. 130—136.

- Воеводина Е. В. Социальная адаптация студентов с ограниченными возможностями здоровья к условиям высшего учебного заведения: социологический анализ: специальность 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы»: автореф. дис. … канд. социол. наук / Е. В. Воеводина ; место защиты: Российский государственный университет туризма и сервиса. — Хабаровск, 2012. — 24 с.

- Зобов Р. А. Актуальные проблемы исследования социального здоровья / Р. А. Зобов ; под ред. Р. А. Зобова, А. А. Козлова. — СПб.: Химиздат, 2004. — 165 с.

- Каленик Е. Н. Особенности социального здоровья студентов с ограниченными возможностями здоровья / Е. Н. Каленик // Актуальные проблемы социальной сферы и сферы сервиса: теория и практика: сборник работ по результатам Международной заочной научно-практической конференции / сост. и отв. ред. Е. Н. Львова, О. В. Шабанова. — Ульяновск: УлГУ, 2020. — С. 39—43.

- Караяни А. Г. О работе секции «Социальное здоровье нации и будущее России» / А. Г. Караяни // Россия XXI века: пути и перспективы развития: сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции / [под ред. В. Ф. Дубяги]. — Москва: Фонд «Общество», 2007.

- Хайруллин Р. Р. Повышение качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных практик: специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования»: автореф. дис. … канд. пед. наук / Р. Р. Хайруллин ; Казанский государственный институт культуры ; место защиты: Институт педагогики, психологии и социальных проблем. — Казань, 2020. — 24 с.