Оценка влияния почечных кист на степень снижения артериального давления после проведения ренальной денервации у пациентов с резистентной артериальной гипертонией. Двухгодичный контроль

Автор: Рюмшина Н.И., Пекарский С.Е., Лукьяненок П.И., Вусик Е.А., Мордовин В.Ф., Усов В.Ю.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.32, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить влияние кист почек на эффект по снижению артериального давления (АД) у пациентов с резистентной артериальной гипертонией (РАГ) после проведения ренальной денервации (РД). Материал и методы. Обследовано 33 пациента с РАГ. Возраст пациентов — от 36 до 73 лет, средний возраст — 57,8±8,75 лет. АД по данным суточного мониторирования АД (СМАД) — 137–210/57–148 мм рт. ст. Исследование почек с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) проводилось исходно до проведения РД и по достижению контрольных точек в 6, 12 и 24 мес. МРТ проводилась в лаборатории магнитно-резонансной томографии НИИ кардиологии на магнитно-резонансном томографе Titan Vantage фирмы Toshiba со сверхпроводящим магнитом с индукцией магнитного поля 1,5 Т. Протокол МРТ-исследования включал Т2ВИ, Т1ВИ и в ре- жиме подавления сигнала от жира в коронарных проекциях; Т2ВИ, Т1ВИ в аксиальных проекциях, T-SLIP режим в аксиальной проекции с возможностью построения 3D-изображения для визуализации почечных артерий (ПА) (МР-ангиография). Также использовался режим контрастного усиления, Т1ВИ в аксиальной и коронарной проекциях после введения контрастного вещества. В качестве контрастного препарата–парамагнетика использовался Омнискан (0,5) (пр-ва «Никомед»), внутривенное введение выполнялось в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела. Результаты. При обработке данных дооперационного МРТ-исследования было обнаружено, что у половины пациентов (16 человек) имеются кистозные изменения почек. При этом у 70% из них был положительный эффект, и АД снизилось на 10 и более мм рт. ст. Однако у 30% произошло увеличение АД, а значит, отрицательный результат от РД, в то время как среди пациентов, не имеющих кистозных изменений в почках, ухудшение состояния наблюдалось у одного пациента — 8%, у 15% АД осталось примерно на том же уровне, или было незначительное уменьшение цифр АД, у 77% был выраженный положительный эффект, а снижение АД было на 20 и более мм рт. ст. Выводы. Имеется тенденция к большему антигипертензивному эффекту от РД у пациентов без кистозных изменений в почках.

Магнитно-резонансная томография почек, кисты почек, ренальная денервация, резистентная артериальная гипертония

Короткий адрес: https://sciup.org/149125168

IDR: 149125168 | DOI: 10.29001/2073-8552-2017-32-3-50-55

Текст научной статьи Оценка влияния почечных кист на степень снижения артериального давления после проведения ренальной денервации у пациентов с резистентной артериальной гипертонией. Двухгодичный контроль

Общеизвестно, что почки являются важным органом, оказывающим влияние на множество процессов в нашем организме. Для диагностики проводится МРТ почек — одна из самых часто выполняемых методик исследования в урологии. При МРТ-исследовании почек мы получаем анатомическую картину (наличие, форма, размер, положение, кортико-медуллярная дифференциация), а также многие патологические состояния, такие как деформация чашечно-лоханочной системы, кисты, конкременты, сосудистые конфликты, новообразования, склеротические изменения и т.д. МРТ является высокоэффективным методом выявления и характеристики любых кистозных структур. Это связано со способностью метода выявлять жидкость на основании различий МР-сигнала, связанных с длинными значениями Т1 и Т2, присущими воде. Если в содержимом кисты имеется белок или кровь, отмечаются соответствующие изменения характеристик МР-сигнала от содержимого кисты. Простые (солитарные) кисты почек очень хорошо видны при МРТ, и даже мелкие кисты (2–3 мм) выявляются при помощи этого метода без каких-либо затруднений. МРТ позволяет получить точную информацию о размерах кисты, ее местоположении и соотношении с соседними структурами. Оценку МР-картины при этом, по общему мнению, лучше проводить на Т2ВИ, это более демонстративно. При поли-кистозе на МР-томограммах четко определяются множественные кисты в обеих почках различного размера, которые, как и солитарные кисты, имеют ровные четкие контуры. Как правило, почки увеличены в размерах, имеют неровный контур, деформированную чашечно-лоханочную систему. Встречаются случаи множественных кистозных изменений одной почки, которая имеет такой же вид, как при поликистозе, но вторая почка не изменена. Эту форму часто называют мультикистозом или муль-тикистозной дисплазией [1].

Патология почек является одним из этиопатогенети-ческих факторов формирования АГ. В данной статье мы пытались изучить именно кистозные изменения почек, а также их влияние на течение РАГ и эффективность лечения РД.

Материал и методы

Обследовано 33 пациента с РАГ, находящихся на лечении в отделении артериальных гипертоний НИИ кар- диологии г. Томска. Средний возраст пациентов — 57,8± 8,75 лет. Цифры АД по данным СМАД — 137–210/57– 148 мм рт. ст. МРТ выполнялась в лаборатории магнитнорезонансной томографии НИИ кардиологии на магнитно-резонансном томографе Titan Vantage фирмы Toshiba со сверхпроводящим магнитом с индукцией магнитного поля 1,5 Т. Исследование проходило в положении пациента лежа на спине с использованием встроенных и наружных 4- и 8-канальных квадратурных катушек для всего тела. Протокол МРТ-исследования включал Т2ВИ, Т1ВИ и в режиме подавления сигнала от жира в коронарных проекциях; Т2ВИ, Т1ВИ в аксиальных проекциях, T-SLIP режим в аксиальной проекции с возможностью построения 3D-изображения для визуализации ПА (МР-ангиография). Также использовался режим контрастного усиления, Т1ВИ в аксиальной и коронарной проекциях после введения контрастного вещества. В качестве контрастного препарата–парамагнетика использовался Омнискан (0,5) (пр-ва «Никомед»), внутривенное введение выполнялось в дозе 0,2 мл на 1 кг массы тела. На основании диагноза и показаний к операции этим пациентам была проведена РД симпатических сплетений артерий почек. МРТ почек проводилась исходно до проведения РД и по достижению контрольных точек в 6, 12 и 24 мес. Для описания МР-картины кистозного поражения почек мы пользовались известной классификацией, предложенной M. A. Bosniak (1986), который выделил 4 класса кист на основании радиологических данных.

-

I. Простые доброкачественные кисты, имеющие правильную форму, ровные стенки и гомогенное содержимое.

-

II. Кисты размером менее 3 см в диаметре, с 1 или 2 перегородками; единичными кальцификатами в стенках или перегородках.

-

III. Кисты с толстыми, неоднородными стенками; неравномерной кальцификацией; единичные пристеночные дополнительные структуры.

-

IV. Гетерогенные кистозные структуры с толстыми, накапливающими контрастный препарат стенками, имеющие дополнительные солидные включения [2].

В настоящее время классификация модифицирована, и введена еще одна категория IIF (follow-up) — кисты с четким ровным контуром, некоторой неоднородностью содержимого, могут содержать тонкие перегородки, незначительно утолщенные стенки, иметь минимальное усиление тонкостенной перегородки. К этой же категории относятся гиперденсивные кисты, расположенные интраренально, размерами более 3 см в диаметре, но не накапливающие контрастный препарат [3, 4].

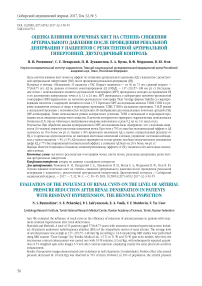

Рис. 1. Схематическое изображение основных обнаруживаемых критериев по Bosniak при кистозных поражениях почек. A: Класс I. B and C: Класс II, гиперденсивность на B. D: Класс IIF. E: Класс III. F: Класс IV [5]

В процессе выполнения работы неукоснительно соблюдались международные принципы Хельсинкской декларации и всех этических стандартов по защите людей и животных, а также имеются в наличии заполненные информированные согласия у всех пациентов, включенных в исследование.

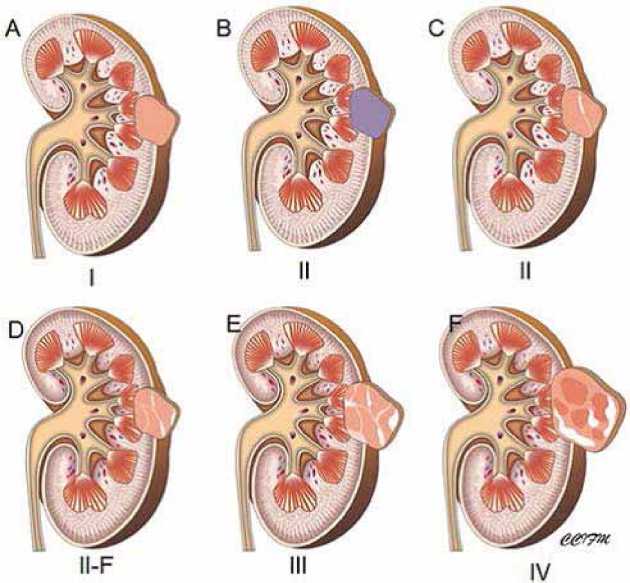

Обработка изображений проводилась с помощью специализированного программного обеспечения E-film. Проводился подсчет кист в обеих почках на всех срезах во фронтальной проекции в режиме Т2ВИ (рис. 2).

Рис. 2. Типичная МР-картина анатомически интактной почки у пациента с медикаментозно-резистентной АГ. Т2ВИ во фронтальной проекции на уровне синусов почек. Толщина среза 7 мм

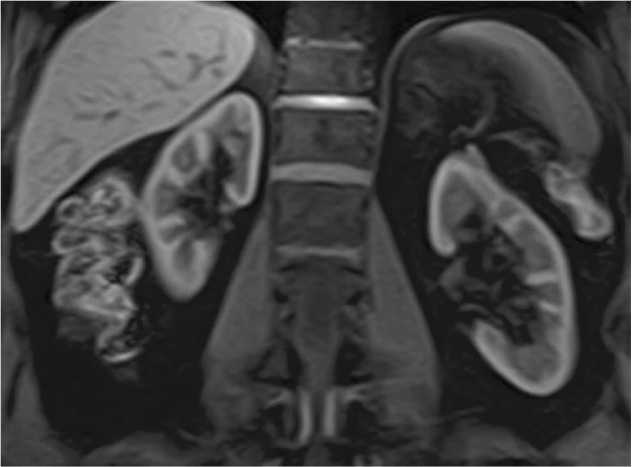

В результате подсчета сформировались две группы — пациенты с интактными почками и пациенты, имеющие почечные кисты (рис. 3а и 3б).

Рис. 3б

Рис. 3а

Рис. 3. Типичная картина поликистоза почек при медикаментозно-резистентной АГ. Т2ВИ во фронтальной проекции на уровне синусов почек (а) и аксиальной проекции на уровне L3 поясничного позвонка (б). Толщина среза 7 мм. С1 — крупная краевая киста, С2 — мелкие кисты

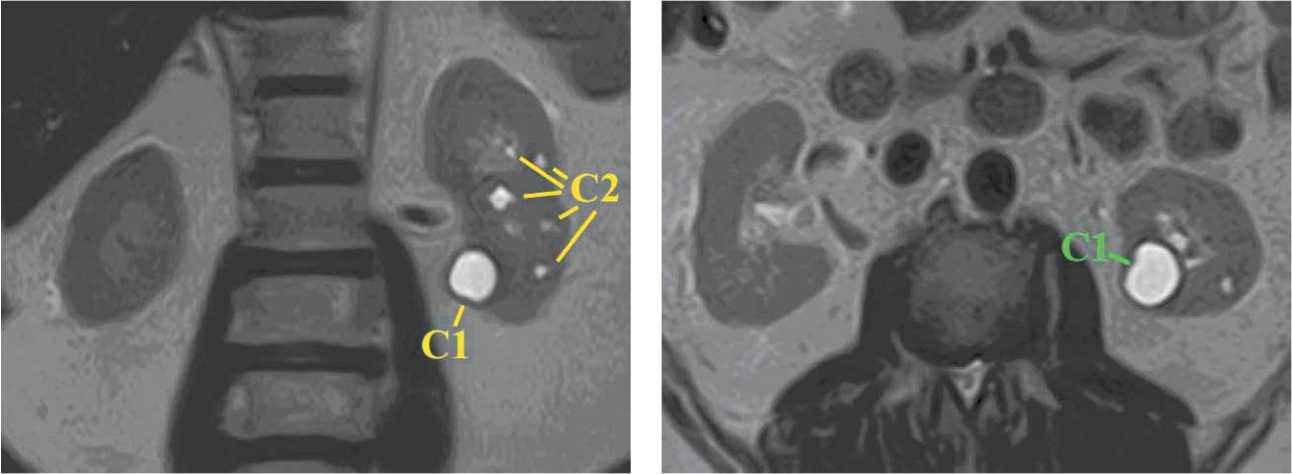

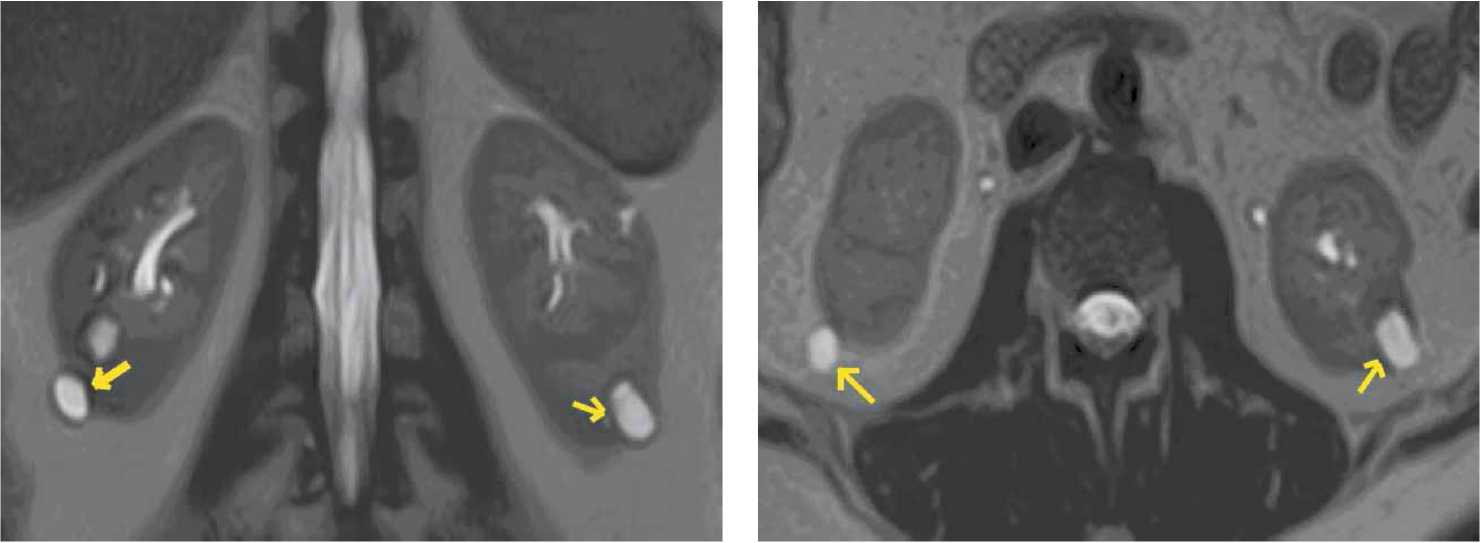

В последней группе проводилось деление на двусторонний поликистоз, двусторонние кисты, правосторонние кисты и левосторонние кисты (рис. 4а и 4б).

Рис. 4б

Рис. 4а

Рис. 4. Типичная картина двустороннего кистозного поражения почек у пациента с медикаментозно-резистентной АГ. Т2ВИ во фронтальной плоскости (а) на уровне синусов почек, и аксиальной плоскости (б) на уровне L3 поясничного позвонка. Толщина среза 0,66 см. Стрелками указаны единичные кисты в нижних полюсах обеих почек

Результаты

Статистическая обработка полученных данных проводилась в программе STATISTICA 10.0 (StatSoft). Для проверки закона распределения был использован критерий согласия Колмогорова-Смирнова. Так как распределение изучаемых признаков согласовалось с нормальным законом, для определения статистической значимости был использован параметрический t-критерий Стьюдента для зависимых выборок. При обработке результатов до-операционного МРТ-исследования было обнаружено, что у половины пациентов (16 человек) имеются в той или иной степени кистозные изменения почек, а именно: двусторонний поликистоз — у 2 человек, кисты в обеих почках — у 4 человек, только в правой почке — у 7 человек, только в левой почке — у 3 человек. Все кистозные

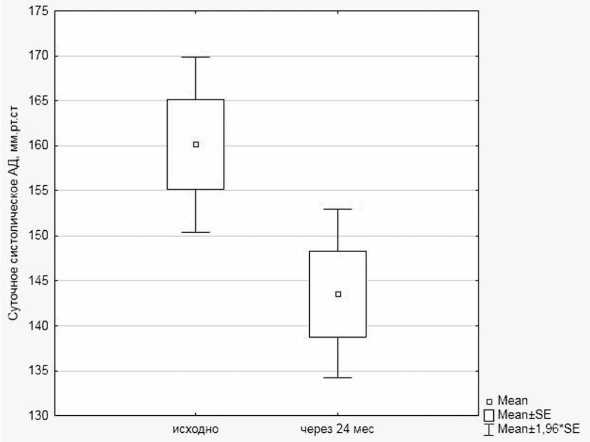

Рис. 5. Изменение показателей суточного САД после РД симпатических сплетений ПА при интактных почках

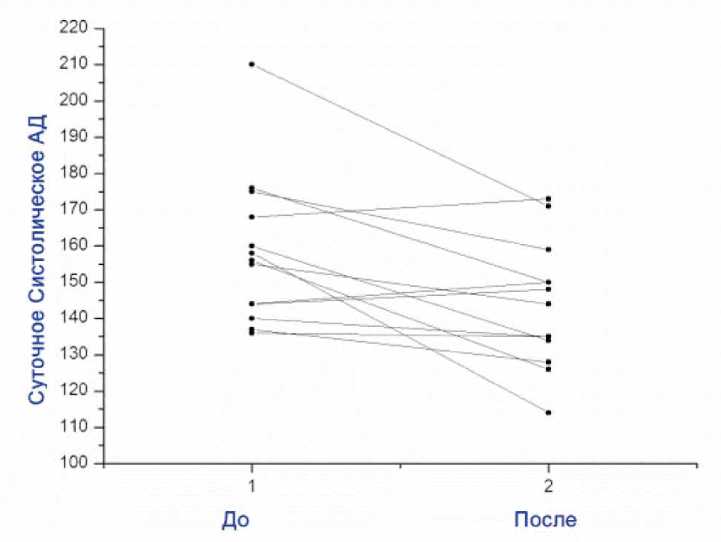

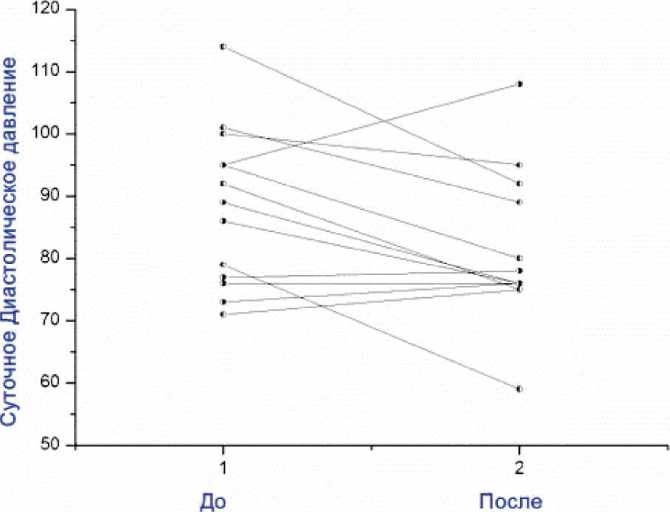

Рис. 6а

Рис. 6б

Рис. 6. Изменение показателей суточного САД (а) и ДАД (б) после РД симпатических сплетений ПА при наличии кист в почках изменения относились к первому классу по классификации Bosniak. Из начального числа пациентов (33) были исключены 7 человек. Двое не дожили до годичного контроля, 5 человек не явились на назначенную госпитализацию по достижении 2 лет после РД. Нами был проведен сравнительный анализ влияния почечных кист на эффект воздействия РД на снижение АД по данным СМАД по достижении двухгодичного контроля. Оказалось, что снижение АД в группе с интактными почками было статистически значимо (САД — p=0,02; ДАД — p=0,047), в то время как в группе с почечными кистами статистически значимого снижения АД не произошло (САД — р=0,113; ДАД — p>0,241). Ниже в качестве примера приведено графическое изображение разницы САД после РД ПА у пациентов без почечных кист (рис. 5).

При этом среди пациентов с кистами в почках у 70% (9/13) был положительный эффект, и АД снизилось на 10 и более мм рт. ст. Однако у 30% (4/13) произошло увеличение АД. Среди пациентов, не имеющих кистозных изменений в почках, ухудшение состояния наблюдалось у одного пациента — 8%, у 15% (2/13) АД осталось примерно на том же уровне, или было незначительное уменьшение цифр АД, у 77% (10/13) был выраженный положительный эффект, а также было снижение АД на 20 и более мм рт. ст. (рис. 6).

Обсуждение

Широко известна тесная взаимосвязь между АГ и почками. Формируется так называемый «порочный круг», и порой при длительном течении заболевания бывает невозможно выяснить, что было первично — развитие АГ или почечная патология [6]. Высокое давление вызывает поражение почек, а состояние почек напрямую оказывает влияние на уровень АД, поэтому невозможно качественно снизить АД у пациента с какой-либо патологией почек [7]. Мы выяснили, что у половины включенных в наше исследование пациентов в почках есть киста(ы). Проанализировав исходные и достигнутые к двум годам значения АД, мы обнаружили, что у пациентов с почечными кистами АД снижается менее чем на 20 мм рт. ст. Из этого следует, что, согласно современной физиологии, не устраняется возможная причина повышенного АД, и «порочный круг» продолжает запускать гипертензивный процесс снова и снова.

Довольно часто приводятся данные о неправильной постановке диагноза РАГ, потому что не была выявлена патология почек. В таких случаях более корректным является диагноз вторичной (ренопаренхиматозной) формы АГ, которая является следствием патологии почек. Они составляют 2–5% среди всех форм АГ. У лиц с хроническими заболеваниями почек частота возникновения АГ в среднем составляет 60% и зависит от характера патологии почек, достигая 87% при диабетической нефропатии, 74% — при поликистозах почек, 63% — при хронических пиелонефритах (ХП), 62% — при хронических интерстициальных нефропатиях, 54% — при гломерулонефритах.

Симптоматические АГ, связанные с поражением почек, становятся широко распространенной причиной рефрактерного к медикаментозной терапии течения АГ. По результатам зарубежных исследований, распространенность РАГ при хронических заболеваниях почек достигает 20– 50%, что связывают с комплексными и многофакторными механизмами, участвующими в патогенезе АГ при этой патологии [8]. При проведении МРТ почек у пациентов с РАГ наличие кист является довольно частой диагностической находкой. Среди пациентов, включенных в наше исследование, у половины были обнаружены почечные кисты.

В зависимости от размера кисты могут оказывать компрессию на корковый и мозговой слои почки, а также на ПА. Как следствие, функции почки изменяются. Согласно современной физиологии, механизмом долгосрочного повышения АД является увеличение наполнения эластической сердечно-сосудистой системы за счет изменения функции почек. Перенастройка функции почек на поддержание большого объема циркулирующей жидкости обеспечивает устойчивое повышение АД, благодаря закону Франка-Старлинга — автоматического повышения сократительной активности сердца пропорционально увеличению его конечного диастолического наполнения [9].

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС), анатомически локализованная преимущественно в почках, является важнейшим патогенетическим звеном формирования АГ. Секреция ренина регулируется несколькими механизмами, не являющимися взаимоисключающими, среди которых симпатическая нервная система, стимулирующая секрецию ренина в результате активации β-адренорецепторов почечного нерва [6]. Основываясь на этом, была разработана методика радиочастотной транслюминальной денервации ветвей симпатических нервов, идущих вдоль ПА. В современной кардиологии РД является одним из самых обсуждаемых методов лечения РАГ. Результаты исследований широко представлены как в отечественной, так и в зарубежной литературе [10–12]. По достижении контрольной точки (2 года) мы проводили повторное МРТ-исследование почек. Среди пациентов, включенных в наше исследование, встречалась лишь первая категория кист почек по классификации Bosniak. Но несмотря на свое простое строение, даже такие кисты препятствовали эффективному снижению АД у больных с РАГ. Конечно, необходима более крупная выборка пациентов и более длительный период наблюдения за их состоянием. Но даже на основании наших начальных данных выявлена достоверная тенденция к существенно большему эффекту РД на снижение АД у пациентов с интактными почками. При подтверждении нашего мнения можно будет с уверенностью вносить изменения в протокол лечения больных РАГ и сначала осуществлять корректировку почечной патологии, а затем уже при необходимости проводить оперативное вмешательство.

Список литературы Оценка влияния почечных кист на степень снижения артериального давления после проведения ренальной денервации у пациентов с резистентной артериальной гипертонией. Двухгодичный контроль

- Аляев Ю.Г., Синицын В.Е., Григорьев Н.А. Магнитно-резонансная томография в урологии. Научно-практическое издание. - М.: Практическая медицина, 2005. - 272 с.

- Bosniak M.A. The current radiological approach to renal cysts // Radiology. - 1986. - Vol. 158. - P. 1-10.

- Серегин А.В., Борзецовская В.В. Дифференциальная диагностика жидкостных заболеваний почек (обзор литературы) // Онкоурология. - 2012. - № 1. - С. 102-108.

- Thomas F. Whelan. Guidelines on the management of renal cyst disease // Can. Urol. Assoc. J. - 2010. - Vol. 4(2). - P. 98-99.

- Muglia V.F., Westphalen A.C. Bosniak classification for complex renal cysts: history and critical analysis // Radiol. Bras. - 2014 - Vol. 47(6). - P. 368-373.

- Костюкевич О.И. Артериальная гипертензия и почки: вместе навеки? Можно ли разорвать порочный круг? РМЖ // Кардиология. - 2010. - Т. 18, № 22. - С. 1332-1337.

- Теплова Н.В., Люсов В.А. и др. Нефрогенные факторы формирования резистентности к антигипертензивной терапии у больных первичной артериальной гипертензией // Рац. фармакотерапия в кардиологии. - 2015. - Т. 11(6). - С. 590-594.

- Чихладзе Н.М., Чазова И.Е. Артериальная гипертония и почки // Consilium Medicum. - 2015. - № 10. - С. 8-12.

- Пекарский С.Е. Малотравматичная анатомически оптимизированная симпатическая денервация почек для лечения больных резистентной артериальной гипертонией: автореф. дис. … докт. мед. наук. - Томск, 2015. - 53 с.

- Чичкова Т.Ю., Мамчур С.Е. Ренальная денервация: обзор // Акт. вопросы артериал. гипертензии. - 2016. - С. 101-109.

- Krum H., Schlaich M., Sobotka P. Renal sympathetic nerve ablation for treatment-resistant hypertension // Br. J. Clin. Pharma-col. - 2013. - Vol. 76, № 4. - P. 495-503.

- Kandzari D.E. et al. Catheter-Based Renal Denervation for Resistant Hypertension: Rationale and Design of the SYMPLICITY HTN-3 Trial // Clin. Cardiol. - 2012. - Vol. 35, Is. 9. - P. 528-535.