Оценка влияния тонуса вегетативной нервной системы на развитие и прогрессирование миопии у детей и подростков

Автор: Икрамов О.А., Икрамов А.Ф., Икрамов Д.А.

Журнал: Re-health journal @re-health

Статья в выпуске: 1 (21), 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследование функции аккомодационного аппарата глаза в зависимости от тонуса ВНС и определить степень валидности вегетативного индекса Кердо при миопии у детей. Материал и методы: результаты обследования 143 детей и подростков с миопией в возрасте 7-18 лет на предмет оценки влияния различных типов тонуса ВНС на развитие и прогрессирование близорукости с целю установления клинико-функциональной зависимости между ВНС и миопией, а также определение роли вегетативного индекса Кердо в комплексной диагностике миопической рефракции. Результаты: анализ полученных данных позволяет сделать как теоретические выводы, связанные с патогенезом прогрессирующей миопии, так и некоторые практические заключения об использовании изученных показателей в качестве диагностических критериев в клинической практике при выборе тактики лечения пациентов с прогрессирующей миопией, в частности, при определении показаний к склероукрепляющему лечению. Выводы: Врожденная миопия характеризуется более низким индивидуальным разбросом значений KI, чем приобретенная миопия, но и при данной форме миопии увеличение KI при динамическом наблюдении можно рассматривать как фактор риска ее неблагоприятного (прогрессирующего или осложненного) течения.

Миопия, вегетативная нервная система, индекс Кердо

Короткий адрес: https://sciup.org/14130735

IDR: 14130735 | УДК: 617.7-073.178

Текст научной статьи Оценка влияния тонуса вегетативной нервной системы на развитие и прогрессирование миопии у детей и подростков

Близорукость - это нарушение зрения, при котором изображение формируется не на сетчатке глаза, а перед ней, в профессиональной медицинской терминологии называется миопия. Термин миопия происходит от греческого «myops» -щурящий глаза[1].

На сегодняшний день общепринятой и обоснованной большим количеством исследований следует считать трехфакторную теорию происхождения миопии, которая была сформулирована Э.С. Аветисовым. Согласно этой теории, в механизме происхождения миопии можно выделить два звена: первое – несоответствие между возможностями ослабленного аккомодационного аппарата глаз и зрительной нагрузкой; второе-ослабление прочностных свойств склеры и ее растяжение под влиянием внутриглазного давления. Также в происхождении миопии существенное значение уделяется генетическим факторам.

Одним из факторов развития и прогрессирования миопии является дисбаланс вегетативной нервной системы, которая играет существенную роль в процессах адаптации, а также в развитии соединительной ткани.

Иомдина Е.Н. и Тарутта Е.П. отмечают, что при диспластическом синдроме у детей и подростков наблюдается дисбаланс ВНС, чаще всего симпатикотония, в то время как у здоровых чаще встречается эйтония [5]. При исследовании ВНС у детей с близорукостью и дисплазией соединительной ткани было обнаружено, что такие пациенты имеют неудовлетворительные адаптивные резервы с дисбалансом симпатической и парасимпатической нервной системой [10].

Распространённость офтальмопатологии оказывает значительное влияние на показатели здоровья населения, является причиной снижения трудоспособности, значительно ухудшает качество жизни [3]. В настоящее время миопия является одной из актуальнейших проблем офтальмологии [8]. С каждым годом количество пациентов с аметропией увеличивается, на миопию приходится подавляющее большинство случаев. При этом возрасте начала заболевания уменьшается, что делает изучение причин, методов лечения и последствий наиболее актуальным [9]. Приблизительно 1,6 млрд. человек во всем мире страдают аномалиями рефракции. Некоторые учёные отмечают, что к 2020 году 2,5 млрд. человек будут страдать от близорукости. В связи с этим ВОЗ выбрала приоритетной задачей исправление аномалий рефракцией для предотвращения слепоты до 2020 года [7]. Е.М. Иомдина и Е.П. Тарутта отмечают, что каждый 3-4-й взрослый житель России, США, Европы страдает миопией, и заболеваемость за последние 30 лет выросла в 1,7 раза (с25 до 45%), а в урбанизированных районах Восточной Азии достигает 70 % [2,6].

Заболевание считается наиболее распространенным в детском возрасте, чаще встречается у детей 9–12 лет, а у подростков 12–15 лет в 25–30% случаев. До 30% людей имеют проблемы со зрением. А именно близорукость наблюдается у 80 % людей. Чаще всего наблюдается близорукость у подростков, которая может быть преходящим явлением; в этом случае зрение стабилизируется к 20–40 годам. [4].

В настоящее время существуют различные консервативные медикаментозные и не медикаментозные методы стабилизации миопии Патогенетически обоснованными являются воздействия, нормализующие кровоснабжение, аккомодационную способность, баланс вегетативной иннервации, метаболизм и опорные свойства склеры. Для повышения сократительной способности цилиарной мышцы и предупреждения развития близорукости используются различные способы тренировочные упражнения, ультразвуковая терапия, электростимуляция цилиарной мышцы и др. Кроме того, в схему лечения и профилактики миопии включены лекарственные препараты, влияющие на ВНС, как адренэргические, так и холинэргические. Однако далеко не во всех случаях эти методы позволяют устранить аккомодационные нарушения и стабилизировать близорукость.

Таким образом, несмотря на большое количество работ, проблема близорукости актуальна и значима не только в медицинском плане, но и в социальном и требует дальнейшего исследования в области патогенеза, клиники и эффективной профилактики прогрессирования.

Вышеперечисленные научные предпосылки определяют цель предлагаемого метода оценки тонуса ВНС у детей с миопией.

Цель исследования

Исследование функции аккомодационного аппарата глаза в зависимости от тонуса ВНС и определить степень валидности вегетативного индекса Кердо при миопии у детей.

Материал и методы

В исследовании представлены результаты обследования 143 детей и подростков с различной степенью миопии в возрасте 7-18 лет, находившихся на лечении в отделении глазных болезней Андижанского областного детского многопрофильного медицинского центра в период с 2016 г. по 2018 г. По данным наших наблюдений имело место преобладание девочек над мальчиками. Обследованы мальчики - 55 (38,5%), девочки - 88 (61,5%). Из исследования были исключены дети с гиперметропией или астигматизмом, а также пациенты, страдающие другой патологией органа зрения любого генеза.

Результаты и обсуждение

Распределение больных детей в зависимости от пола, возраста и степени миопической рефракции представлены в таблица 1.

Общепринятое офтальмологическое обследование у всех детей включало как стандартные методики, так и специальные аппаратные методы исследования. А именно, наряду с визиометрией, офтальмоскопией, скиаскопией, биомикроскопией, офтальмотонометрией и периметрией, всем детям были выполнены авторефрактометрия, эхобиометрия (А-скан).

Таблица 1.

Гендерное и возрастное распределение детей с различной степенью миопической рефракцией

|

№ |

Вид рефракции |

Девочки |

Мальчики |

Общее кол-во |

Средний возраст |

|||

|

Abs |

% |

abs |

% |

abs |

% |

|||

|

1 |

Миопия слабой степени |

29 |

32,9 |

18 |

32,7 |

47 |

32,8 |

11,4±0,9 |

|

2 |

Миопия средней степени |

41 |

46,6 |

17 |

30,9 |

58 |

40,5 |

10,75±0,26 |

|

3 |

Миопия высокой степени |

18 |

20,4 |

20 |

36,4 |

38 |

26,5 |

11,94±0,37 |

|

Всего |

88 |

100 |

55 |

100 |

143 |

100 |

11,36±0,51 |

|

С целью оценки исходного вегетативного тонуса организма (ИВТ) использовались широко применяемые таблицы, разработанные А.М.Вейном с соавт. (1981) и модифицированные Г.Г.Осокиной и Н.А.Белоконь с соавт (1985, 1987), которые основаны на клинико-анамнестических и лабораторных данных.А так же для вычисления вегетативного индекса Кердо (KI) определяли диастолическое давление и частоту сердечных сокращений, затем данный показатель рассчитывали по формуле:

KI=(1-d/p)X100 ;

где d –диастолическое давление, p – частота пульса.

При полном вегетативном равновесии (эйтония) индекс близок к нулю; при преобладании симпатических влияний (симпатикотония) значение KI имеет положительный знак, парасимпатических (ваготония) - отрицательный.

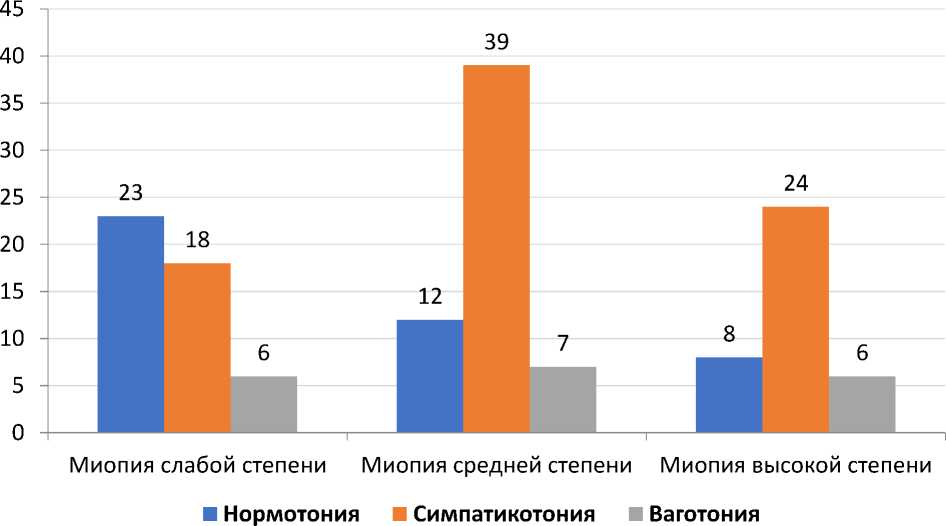

Согласно определенному типу ИВТ все обследованные разделились на 3 группы: нормотоники (30,1%), ваготоники (13,3%) и симпатикотоники (56,6%). Распределение типов ВНС в зависимости от степени миопии у исследованных больных представлены на рис.1.

В зависимости от полученных результатов индекса Кердо в группе больных с миопией слабой степени (47 детей) распределение было следующим: эйтония выявлялась у 23 (48,9 %) больных, симпатикотония выявлена у 18 (38,2%), менее всего встречался ваготонический тип - у 6 (12,7%) больных.

Рис. 1. Распределение типов ВНС в зависимости от степени миопии

В соответствии с полученными значениями индекса Кердо, при миопии средней степени из 58 эйтония выявлена у 12 школьников (20,6%), симпатикотония у 39 детей (67,2%), ваготония – только у 7 учащихся (12,06%). При исследовании 38 школьников с миопией высокой степени обнаружено также преобладание тонуса симпатической вегетативной нервной системы, которое встречалось в 63,1% (24), в 21 % (8) случаев отмечена эйтония, в остальных 6 (15,7%) случаях наблюдалась ваготония. Необходимо отметить, что ваготонический тип нервной системы преобладал в основном у детей с осложненной миопией, так при не осложненном течении преобладание парасимпатических влияний выявлено у 2(10,5%) детей. При анализе количества детей с преобладанием парасимпатического влияния ВНС, выявлено, что в этой группе чаще (16 больных- 84,2%) встречались дети с приобретенной миопией различных степеней, тогда как доля детей с врожденной осложненной миопией составляла лишь 15,7% (3 больных). Для врожденной миопии было характерным преобладание детей с эйтонией чаще, чем при приобретенной, соответственно в 76,7% и 23,3% и реже ваготонии (50,6% и 49,4% соответственно). Таким образом, можно сделать заключение, что по мере усиления рефракции нарастает дисбаланс тонуса вегетативной нервной системы. Так, при миопии слабой степени KI находятся практически в пределах нормальных значений, характерных для эйтонии, в то же время при миопии средней степени этот показатель повышается и достоверно отклоняется от нормы в диапазон положительных значений, что означает сдвиг баланса ВНС в сторону симпатикотонии. Средние значения KI в группах детей и подростков с различной миопической рефракцией представлены в таблице 2.

Средние значения KI в зависимости от степени миопической рефракции у детей и подростков

Таблица 2.

|

Показатель |

Эмметропия |

Степень тяжести миопии |

||

|

слабая |

средняя |

Тяжелая |

||

|

Значение индекса KI |

0,15±0,2 |

0,8±0,2 |

7,1±1,5 |

6,2±2,3 |

Полученные данные в целом показывают увеличение значений KI по мере усиления клинической рефракции, что можно расценить как свидетельство нарастающего дисбаланса ВНС.

Однако при дальнейшем росте степени миопии разброс индивидуальных значений KI резко увеличивается, отмечаются его существенные отклонения как в диапазон положительных, так и отрицательных величин. Различие между средними значениями KI в группах с не осложненной и осложненной приобретенной высокой миопией оказалось статистически достоверным, что позволяет интерпретировать это различие как признак неблагоприятного течения миопического процесса: сдвиг в сторону ваготонии (преобладание тормозящих влияний на состояние ВНС) можно рассматривать как неблагоприятный прогностический критерий. При осложненной форме высокой врожденной миопии среднее значение KI достоверно выше, чем при не осложненной, однако этот сдвиг в основном лежит в области положительного диапазона, что свидетельствует о дисбалансе ВНС симпатикотонического характера в отличие от приобретенной осложненной миопии, где отмечено преобладание ваготонических сдвигов.

Согласно нашим данным, врожденная миопия характеризуется более низким индивидуальным разбросом значений KI, чем приобретенная миопия, но и при данной форме миопии увеличение KI при динамическом наблюдении можно рассматривать как фактор риска ее неблагоприятного(прогрессирующего или осложненного) течения. Поскольку определение индекса Кердо не требует никаких специальных условий или устройств, кроме прибора для определения артериального давления и частоты пульса, динамику этого показателя можно использовать для контроля течения миопии и эффективности проводимой терапии. Анализ полученных данных позволяет сделать как теоретические выводы, связанные с патогенезом прогрессирующей миопии, так и некоторые практические заключения об использовании изученных показателей в качестве диагностических критериев в клинической практике при выборе тактики лечения пациентов с прогрессирующей миопией, в частности, при определении показаний к склероукрепляющему лечению.

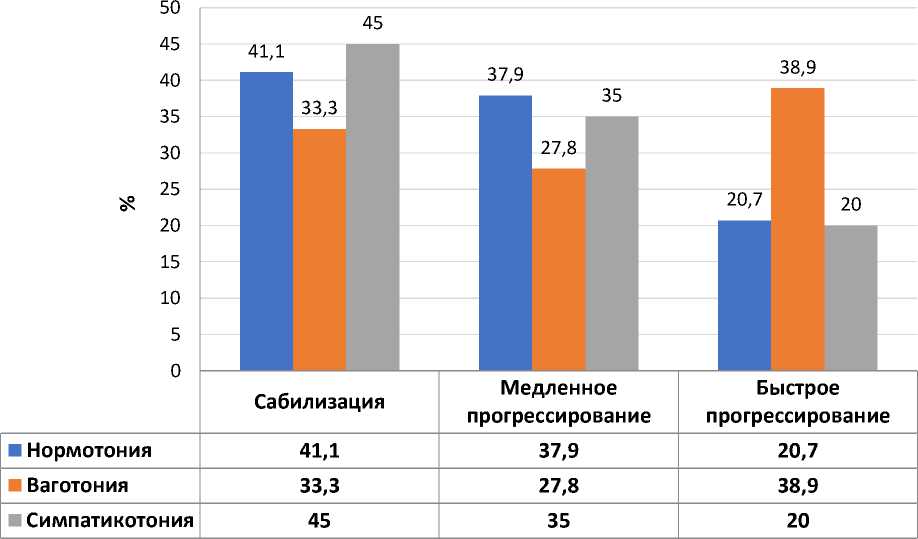

Так же нами исследована динамика рефракции и переднезаднего размера глаза у детей с различным тонусом ВНС. В группе близоруких пациентов развитие миопического процесса в зависимости от состояния тонуса ВНС было оценено у 29 нормотоников, 18 ваготоников и 20 симпатикогоников. За период наблюдения от 1 года до 2 лет было установлено, что близорукость не прогрессировала у 40,3% (27) пациентов с миопией, медленно прогрессировала у 34,3% (23) и быстро - в 25,4% наблюдений (17). Градиент прогрессирования составил в среднем 0,64 (0,75-0,53, р<0,05) дптр в год, а ПЗО увеличился на 0,23 (0,29-0,17,р<0,05) мм, что отражает процесс миопизации

Наблюдение в течение 2 лет позволило установить следующую картину развития близорукости у пациентов с различным тонусом ВНС (рис.2.).

Рис. 2. Характер прогрессирование близорукости в зависимости от тонуса ВНС (%)

Как показывают данные рис.2., наибольшее количество лиц со стабильным течением близорукости выявлено среди симиатикотоников (45,0%), наименьшее - среди ваготоников (33,3%) Кроме того, при ваготонии наблюдался и более высокий процент миопов с быстрым течением заболевания (38,9%), чем в других группах. Градиент прогрессии миопии был обратно пропорционален количеству симпатикотонических знаков (r=-0,37, р<0,05) и увеличивался с ростом количества ваготонических знаков (r=0,25, р<0,05). При этом во всех грех группах по тонусу ПЗО увеличилась одинаково в среднем на 0,2 мм. Однако обнаружилось неравномерное усиление рефракции при нормотонии и симпатикотонии на 0,55 (0,39-0,69, p<0,05) и 0,58 (0,37-0,79, p<0,05) дптр в год соответственно, что свидетельствовало о медленном прогрессировании, а при ваготонии на 1,0 (0,8-1,2, p<0,05) дптр в год, т е наблюдалось быстрое развитие миопии (таблица 3).

Таблица 3

Динамика рефракции и длины глаза (ПЗО) у миопов в течение года в зависимости от тонуса BHC

|

№ |

Параметры |

Нормотония |

Ваготония |

Симпатикотония |

|||

|

В начале |

Через год |

В начале |

Через год |

В начале |

Через год |

||

|

1 |

Рефракция М/д и*, дптр |

-2,54 -2,87 /-2,75 |

-3,09 -3,47 /-2,75 |

-2,4 -3,32 /-2,08 |

-3,5 -4,06 /-2,98 |

-2,39 -3,5 /-2,47 |

-2,99 -2,96 /-1,82 |

|

р<0,01 |

р<0,01 |

р<0,05 |

|||||

|

2 |

ПЗО М/д и*, дптр |

24,2 24,1 /24,6 |

24,4 23,96 /24,0 |

24,2 24,5 /24,9 |

24,41 24,1 /24,7 |

24,2 24,0 /24,4 |

24,6 24,3 /24,8 |

|

р<0,05 |

р<0,05 |

р<0,05 |

|||||

Примечание * - р<0,05

Это подтверждается и наличием наибольшего количества детей с быстрой прогрессией близорукости в группе ваготоников (почти в 2 раза) по сравнению с нормо- и симпатикотониками. Вместе с тем, увеличение ПЗО на 0,2 мм соответствует усилению рефракции примерно на 0,5 - 0,6 дптр (согласно правилу рост глаза на 1,0 мм сопровождается усилением рефракции на 3,0 дптр), что мы наблюдали при нормо- и симпатикотонии.

Однако в группе ваготонии усиление рефракции оказалось более существенным (1 ,0 дптр). Такое несоответствие величины динамики рефракции и ПЗО при ваготонии указывает, скорее, на преобладание функционального характера миопии, связанного с нарушением аккомодации.

Напротив, соответствие динамики рефракции и ПЗО при нормо- и симпатикотонии, возможно, связано с активностью симпатического отдела ВНС, активацией симпатической части цилиарной мышцы и реализацией аккомодации для дали, чго позволяет снизить рефракционную составляющую прогрессирования миопического процесса в этих группах. Следует иметь ввиду, что такая ситуация может приводить к недооценке темпов прогрессирования у симпатикотоннков и переоценке у ваготоников, что важно при планировании склероукрепляющих операций. Очевидно, что необходимо опираться, прежде всего, на данные измерения ПЗО.

Таким образом, анализ полученных данных позволяет сделать как теоретические выводы, связанные с патогенезом прогрессирующей миопии, так и некоторые практические заключения об использовании изученных показателей в качестве диагностических критериев в клинической практике при выборе тактики лечения пациентов с прогрессирующей миопией, в частности, при определении показаний к склероукрепляющему лечению.

ВЫВОДЫ

-

1. Врожденная миопия характеризуется более низким индивидуальным разбросом значений KI, чем приобретенная миопия, но и при данной форме миопии увеличение KI при динамическом наблюдении можно рассматривать как фактор риска ее неблагоприятного (прогрессирующего или осложненного) течения.

-

2. Поскольку определение индекса Кердо не требует никаких специальных условий или устройств, кроме прибора для определения артериального давления и частоты пульса, динамику этого показателя можно использовать для контроля течения миопии и эффективности проводимой терапии.

-

3. Состояние аккомодационной функции у миопов при различном тонусе ВНС быстрое прогрессирование миопии при нормотонии наблюдалось в 20,7%, стабилизация в 41,4% случаев, при ваготонии преобладает быстрый характер прогрессирования миопии (38,9%) и стабилизации в 33,3%, при снмпатикотонии отмечается быстрое прогрессирование миопии (20,0%) и стабилизацией в 45,0% наблюдений.

-

4. При оценке прогрессирования миопического процесса необходимо учитывать тонус ВНС организма Градиент прогрессирования может завышаться при ваготонии и занижаться при симпатикотопии, что необходимо учитывать перед проведением склероукрепляющих операций.

Список литературы Оценка влияния тонуса вегетативной нервной системы на развитие и прогрессирование миопии у детей и подростков

- Безденежных В. Н. Миопия - проблема XXI века //Молодой ученый.- 2015.-№24. - С.253-255

- Богинская О.А. Экспериментально-клиническое обоснование применения интегрированной технологии в лечении прогрессирующей близорукости у детей: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2014.-26 с.

- Витковская О.П. Стратегия укрепления здоровья в офтальмологии //РМЖ «Клиническая офтальмология», 2013.-№3.-С.88-92.

- ЕвсееваА.А. Методы изучения качества жизни у офтальмологических больных//Практическая медицина. Офтальмология.-2012.- Т.2.-С.14-19.

- Иомдина Е.Н. Современные направления фундаментальныхисследований патогенеза прогрессирующей миопии //Вестник РАМН.-2014.-№2-3.-С.44-49.

- Иомдина Е.М. Современный взгляд на проблему миопии //Рефракция-2014: сборник докладов конференции.-Самара, 2014.-С. 4-8.

- Поболь-Солонко, О.Л. Эпидемиология детской близорукости в Республике Беларусь//Материалы республиканской научной конференции с международным участием «Современная реконструктивная хирургия в офтальмологии».-Минск, 2013.-С.231-235.

- Тарутта Е.П. Возможности профилактики прогрессирующей и осложненной миопии в свете современных знаний о ее патогенезе //Вестник офтальмологии.-2006.-Т.122.-№1.-С.43-46.

- Kedir J. Prevalence of Refractive Error and Visual Impairment Among Rural School-Age Children of Goro District, Gurage Zone, Ethiopia.//Ethiop J. Health Sci.-2014.-№24(4).-Р.353-358.

- Poryadin G.V. Characteristics of the autonomic nervous system state in children with myopia associated with undifferentiated connective tissue dysplasia //Patol Fiziol Eksp Ter. – 2013. – Jul-Sep;(3). – Р.27-31. 19