Оценка водопользования регионов России по критериям водообеспеченности, эффективности и устойчивого развития

Автор: Фомина В.Ф.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Региональная и отраслевая экономика

Статья в выпуске: 2 т.18, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Для усиления внимания к достижению целей устойчивого развития в рамках Повестки дня в области устойчивого развития период 2018- 2028 гг. провозглашен Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Мировые тенденции к снижению темпов роста потребления свежей воды, а также критические оценки реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г. обусловливают актуальность вопросов эффективного и устойчивого развития водопользования регионов страны.

Водообеспеченность, водозабор, водопотребление, оборотная вода, продуктивность водных ресурсов, интенсивность использования воды, эффективность водопользования, устойчивое развитие, декаплинг, федеральные округа

Короткий адрес: https://sciup.org/147246891

IDR: 147246891 | УДК: 332.14:330.15:556(470+571) | DOI: 10.17072/1994-9960-2023-2-215-240

Текст научной статьи Оценка водопользования регионов России по критериям водообеспеченности, эффективности и устойчивого развития

Фомина В. Ф. Оценка водопользования регионов России по критериям водообеспеченности, эффективности и устойчивого развития // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». Т. 18, № 2. С. 215– 240.

Fomina V. F. Assessment of water use in the regions of Russia by water supply, efficiency, and sustainable development criteria. Perm University Herald. Economy, vol. 18, no. 2, pp. 215–240.

В декабре 2016 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 71/222, провозглашающую период 2018–2028 гг. Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». Целью Десятилетия является усиление внимания к устойчивому развитию водных ресурсов и комплексному управлению ими для решения социально-экономических и природоохранных задач, к осуществлению соответствующих программ и проектов, связанных с водными ресурсами, в том числе содержащихся в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. 1

В отчете о целях устойчивого развития (далее – ЦУР) за 2022 г. и в докладе о ходе достижения ЦУР2 отмечается, что к 2050 г. почти 6 млрд человек будут страдать от нехватки чистой воды. По данным же некоторых исследователей, это может произойти во многих регионах мира намного раньше [1]. В докладе о ходе достижения ЦУР указано, что в настоящее время из-за отсутствия систем контроля по меньшей мере 3 млрд людей не знают, водой какого качества они пользуются. В странах с высоким и критическим уровнем нагрузки на водные ресурсы проживают 733 млн человек. Дефицит воды является как естественным, так и антропогенным явлением, затрагивающим все континенты [2]. Почти пятая часть населения мира живет в районах с физическим дефицитом воды, и 500 млн человек приближаются к этой ситуации. Еще четверть населения мира сталкивается с экономической нехваткой воды (в странах, где отсутствует необходимая инфраструктура для забора воды из рек и водоносных горизонтов)3.

Констатируется также, что за последние 100 лет потребление пресной воды в мире увеличилось в шесть раз и, по данным AQUASTAT , продолжает расти примерно на 1 % в год начиная с 1980-х гг. 4 По оценке Международного института прикладного системного анализа 5 , это приведет к увеличению потребления воды к 2050 г. на 20–30 % по сравнению с текущим уровнем водопользования [3]. Однако следует отметить, что в большинстве стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где показатели потребления воды на душу населения, как правило, являются одними из самых высоких в мире, темпы роста потребления пресной воды снизились. В странах же с формирующимся рынком, а также в странах со средним и низким уровнем дохода эти показатели продолжают расти. Большая часть этого роста может быть объяснена сочетанием роста населения, экономического развития и изменения моделей потребления [4].

Таким образом, в десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» ключевая роль отводится мониторингу ЦУР-6 «Обеспечение наличия и устойчивого управления водой и санитарией для всех», обеспечивающему, в частности, показатели эффективности водопользования (задача 6.4.1) и водного стресса (задача 6.4.2) [5; 6]. Термины «водный

-

3 The United Nations world water development report 2021: Valuing water // UNESCO. Paris, 2021. 206 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724 (дата обращения: 10.12.2022).

-

4 AQUASTAT – глобальная информационная система ФАО ( The Food and Agriculture Organization , FAO ) по водным ресурсам и управлению водными ресурсами в сельском хозяйстве. Собирает, анализирует показатели с 1960 г., уделяя особое внимание Африке, Ближнему Востоку, странам бывшего Советского Союза, Азии и Латинской Америки, Карибского бассейна (https://www.fao.org/aquastat/ru) .

-

5 The International Institute for Applied Systems Analysis ( IIASA ).

стресс» и «дефицит воды» широко используются в современной науке о воде. В соответствии со Всемирной программой оценки воды 1 водный стресс определяется как ситуация нехватки воды удовлетворительного качества и в количестве, необходимом для обеспечения населения и окружающей среды. Дефицит воды является более серьезным, чем водный стресс, и возникает, когда потребность в воде выше внутренних водных ресурсов, что является главным сдерживающим фактором развития мировой экономики [7].

Оценка данных показателей актуальна и для регионов России, поскольку существует крайне неблагоприятная пространственно-временная неоднородность речного стока [8], проявляющаяся в том, что в течение трех месяцев формируется >60 % водных ресурсов, тогда как, например, в Китае – 48 %, Канаде – 46 %, США – 35 %, Бразилии – 32 % [9]. Одновременно с этим располагаемые водные ресурсы в основном не соответствуют распределению населения и экономики и характеризуются низкой эффективностью их использования [2].

По утверждению известного ученого В. И. Данилова-Данильяна, ошибочная ориентация на экстенсивное развитие, пренебрежение вопросами эффективности водопользования, недостаточное внимание к экологическим аспектам и другие обстоятельства определили отставание российского водного хозяйства от мирового уровня [10].

С учетом мировых тенденций к снижению темпов роста потребления пресной воды и необходимости обеспечения устойчивого забора и подачи пресной воды всем потребителям, а также с целью повышения эффективности водопользования в августе 2009 г. была утверждена Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г.2, представляющая основные направления действий в водо- хозяйственной сфере. Основными стратегическими целями являются:

-

1) гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации;

-

2) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

-

3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Для осуществления этих целей и в качестве инструмента реализации Водной стратегии была разработана федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012– 2020 гг.» (далее – ФЦП РВХК) 3 .

Проведенный сотрудниками РосНИИВХ анализ реализации Водной стратегии показал, что проблема рационального использования водных ресурсов актуально отражена в приоритетах целевых программ лишь у одной пятой части общего числа субъектов, а объемы потерь воды при транспортировке сохраняются в большинстве регионов на прежнем уровне, несмотря на дефицит воды [11]. Предлагается расширенный мониторинг индикаторов, дифференцированных по регионам и отраслям для улучшения управляемости процессом достижения целевых показателей как на региональном, так и на федеральном уровнях. Заметим, что дифференцированный подход к установлению прогнозных уровней водоемкости и других критериев водопользования на примере федеральных округов предлагался автором еще в начале реализации положений Водной стратегии [12].

Итоги выполнения ФЦП РВХК также были проанализированы Счетной палатой, которая пришла к выводу, что большинство показателей Водной стратегии не были достигнуты.

-

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 350 «О федеральной целевой программе “Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 гг.”».

Такие же выводы представлены российским ученым С. Д. Беляевым на основе анализа научно-методического обоснования выбора целевых показателей и определения их значений. Справедливо отмечается, что «при всех корректировках заявленные “ожидаемые конечные результаты реализации ФЦП и показатели ее социально-экономической эффективности” остались без изменений и считаются выполненными» [13]. Это согласуется с выводами Счетной палаты о том, что формулировка целей и задач ФЦП РВХК позволяет оценить их полностью выполненными при любом значении ее показателей [14]. Представленный доклад1 о реализации Водной стратегии, в котором указывается, что данные мониторинга по семи показателям имеют положительную динамику, подтверждает эти выводы. Счетная палата обращает внимание на отсутствие актуальной водной стратегии и поддерживает инициативу Минприроды России, направившего в Правительство Российской Федерации письмо от 28.01.2021 № 01-14-07/1928 с просьбой поручить разработку актуализированной Водной стратегии на период до 2035 г.

О необходимости устранить указанные пробелы свидетельствует работа [15], в которой автор, анализируя ресурсы, запасы и рынки пресной воды как главного мирового природного ресурса, указывает, что «среди стратегий и доктрин Минприроды России полностью отсутствует главный природный ресурс и актив Российской Федерации – водные ресурсы».

В фокусе круглого стола «Водная стратегия для водной державы» (06.07.2021) оказалось обсуждение того, что с момента завершения действия Водной стратегии в 2020 г. не было запущено субстантивной общественной дискуссии о новом документе средне- и долгосрочного планирования, важного для решения внутрироссийских задач и выступающего элементом международной стратегии России [16].

Таким образом, невыполнение программно-целевых решений периода 2012–2020 гг. повышает актуальность вопросов обеспечения водными ресурсами регионов России, эффективного и устойчивого развития водопользования.

Целью данной работы является оценка водопользования в разрезе федеральных округов Российской Федерации по критериям водообеспеченности, рационального, эффективного и устойчивого развития. С учетом этого задачи исследования включают формирование аналитической базы данных, комплексно отражающих водопользование, выбор индикаторов оценки рационального, эффективного и устойчивого развития водопользования, анализ динамики структурных различий использования воды и комплексную оценку эффективности использования водных ресурсов, выявление региональных различий в обеспеченности водными ресурсами, особенностей использования воды в физическом измерении и по уровню продуктивности, интенсивности и устойчивого развития водопользования федеральных округов Российской Федерации.

Новизна работы состоит в применении новых методических подходов к анализу эффективности водопользования на основе сформированной базы данных и критериев, дополняющих интегральный показатель водоемкости валового продукта на региональном уровне, в интерпретации характера взаимосвязи водопользования с экономическим развитием регионов на основе новой модели декаплинга.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве основных информационных ресурсов использованы данные Росстата, государственные доклады о состоянии окружающей среды в Российской Федерации, статистические сборники Национального информационного агентства «Природные ресурсы» (далее – НИА-Природа) «Водные ресурсы и водное хозяйство России» и другие материалы, содержащие показатели, характеризующие водопользование на уровне федеральных округов в 2007–2020 гг.

Методологической основой исследования послужили фундаментальные и прикладные работы отечественных ученых по оценке обеспеченности водными ресурсами и их эффективного использования в регионах Российской Федерации, труды зарубежных ученых о проблемах дефицита, истощения подземных вод, о воздействии торговли сельскохозяйственной продукцией («виртуальная вода») на водные ресурсы, об оценке взаимосвязи экологических и экономических факторов, а также разработки международных организаций (ОЭСР, ФАО и др.) по решению глобальных, региональных и национальных проблем в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

С учетом этих исследований для оценки водопользования регионов в данной работе использованы широко применяемые в мировой и отечественной практике критерии водо-обеспеченности и критерии эффективности водопользования.

Одним из важнейших критериев водообес-печенности является индекс водного стресса, определяемый как доля водозабора в возобновляемых ресурсах. На основе величины этого показателя Институт мировых ресурсов1 определяет категорию водного стресса исходя из следующих условий: <10 % – низкий уровень стресса; 10–20 % – стресс от низкого до среднего; 20–40 % – стресс от среднего до высокого; 40–80 % – сильный стресс; >80 % – чрезвычайно высокий стресс [4].

В настоящее время в рамках программы ЦУР для усиления действий по достижению цели 6 «Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех» разработан показатель 6.4.2 «Уровень нагрузки на водные ресурсы: забор пресной воды в процентном отношении к имеющимся запасам пресной воды». Глобальный учет этого показателя осуществляется на основе методологии [6], согласно которой критерий водного стресса рекомендуется оценивать с учетом экологического стока, необходимого для поддержания водных экосистем.

Исходя из опыта первых пяти лет применения индикатора в рамках Целей развития тысячелетия ООН (ЦРТ) было определено пороговое значение, равное 25 %, – верхний предел полной и безусловной безопасности водного стресса (нет стресса). Значения выше этой величины подразделяются на четыре различных уровня серьезности стресса: 25–50 % – низкий, 50–75 % – средний, 75–100 % – высокий, >100 % – критический.

Одним из распространенных подходов, используемых исследователями, является показатель удельной водообеспеченности , отражающий объем доступных водных ресурсов в расчете на душу населения, который является важной характеристикой на уровне стран, регионов, бассейнов. При оценке этого показателя российские ученые ориентируются на градацию удельной водообеспеченности, разработанную И. А. Шикломановым и О. Л. Марковой [17]: меньше 1 тыс. м3/чел. в год – катастрофически низкая; от 1 до 2 тыс. м3/чел. в год – очень низкая; от 2 до 5 тыс. м3/чел. в год – низкая; от 5 до 10 тыс. м3/чел. в год – средняя; от 10 до 20 тыс. м3/чел. в год – высокая; выше 20 тыс. м3/чел. в год – очень высокая.

В мировой практике также широко используется такой подход к оценке удельной водообеспеченности, как индекс Фалкенмарка, разработанный шведским гидрологом М. Фал-кенмарком, определившим уровень вододе-фицита от 1 до 2 тыс. м3/чел. в год, при котором формируются препятствия для дальнейшего социально-экономического развития страны [18]. В качестве порога, ниже которого наступает водный стресс, он установил величину удельной водообеспеченности 1700 м3/чел. в год как указывающую на водную напряженность; при снижении уровня водообеспеченности ниже показателя в 1000 м3 отмечается хроническая нехватка воды; ниже 500 м3 – абсолютная нехватка воды.

Для оценки эффективности водопользования в данной работе приняты критерии рационального использования водных ресурсов в соответствии с методикой оценки водоохранной деятельности на объектах негативного воздействия на окружающую среду1. К ним относятся коэффициенты технического совершенства (Ктех.сов), сброса сточных вод (Ксбр) и потерь воды (Кпот), определяемые согласно методике по формулам (1)–(3):

К тех.сов

Q об + Q пи + Q к

Q об + Q пи + Q св + Q с + Q к

к

пот

Q св + Q с - Q сбр

Q об + Q пи + Q св + Q с + Q к

К

= Qсбр сбр Qоб + Qпи + Qс. + Qс + Qк,

где Q об – объем оборотной воды, м3/год; Q пи – объем повторно используемой воды, м3/год; Q к – объем воды, используемой комплексно взамен свежей воды (например, очищенные ливневые сточные воды), м3/год; Q св – объем используемой свежей воды, м3/год; Q с – объем воды, привносимой с сырьем, м3/год; Q сбр – объем сточных вод, м3/год.

Следующий этап оценки эффективности водопользования основан на методологии проведения макроэкономического анализа эффективности использования природных ресурсов, разработанной Росстатом с учетом принципов Системы национальных счетов 2008 г. и Системы природно-экономического учета 2012 г. 2 Согласно методологии Росстата, в качестве критериев эффективности водопользования в данной работе выбраны два показателя. Первый – продуктивность водных ресурсов – определяется как отношение величины ВРП к величине объема забора воды (тыс. руб./м3). Второй – интенсивность исполь-

зования ( водоемкость ВРП ) – определяется как величина, обратная продуктивности, и измеряется в м3/тыс. руб. С учетом их актуальности в данной работе первый показатель принимается в качестве критерия эффективности регионального водопользования для характеристики устойчивости в рамках выполнения ЦУР 6.4.1 «Эффективность водопользования» [5], второй – как целевой показатель водоемкости ВРП в Водной стратегии России (планировалось его снижение к 2020 г. на 42 % относительно уровня 2007 г.) с целью оценки изменения водоемкости в период 2007–2020 гг. в разрезе федеральных округов.

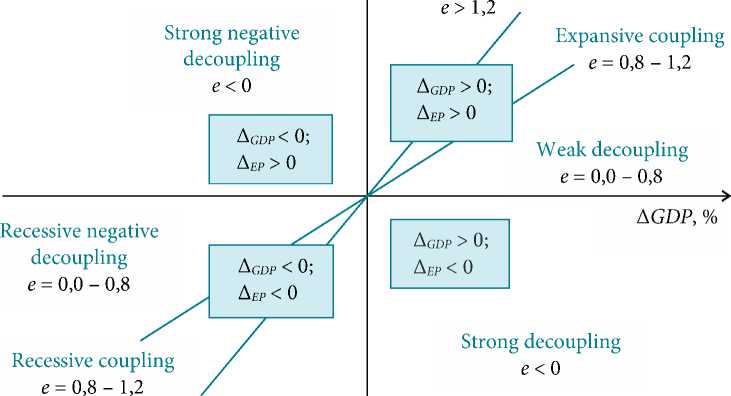

Следующий этап исследования представляет оценку устойчивости регионального водопользования на основе декаплинг-анализа и модели Тапио «Алмаз развязки» ( The Decoupling Diamond ) [19], апробированной на отраслевом уровне [20]. Модель включает восемь состояний декаплинга в зависимости от темпов экономического роста, потребления ресурсов или загрязняющего воздействия на окружающую среду и величины коэффициента эластичности, представляющего отношение прироста этих показателей (рис. 1). Визуализация модели показывает, что темпы изменения потребления ресурсов ∆ EP и валового продукта ∆ GDP (в нашем случае – ВРП) могут быть либо связаны ( expansive и recessive coupling – экспансивная, рецессивная связь), либо разделены ( strong , weak , recessive dеcoupling – сильная, слабая, рецессивная развязка), либо отрицательно разделены ( strong , weak , recessive negative dеcoupling – cильная, слабая, рецессивная отрицательная развязка).

Декаплинг-анализ включает перевод показателей ВРП к сопоставимым ценам на основе индекса физического объема. Далее определяются темпы изменения экономического роста

1 ГОСТ Р 57074-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка эффективности водоохранной деятельности. Критерии оценки: разраб. ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» («РосНИИВХ»).

2 Приказ Федеральной службы государственной статистики от 27.11.2020 № 737 «Об утверждении официальной статистической методологии расчета макроэкономических показателей, характеризующих продуктивность и интенсивность использования природных ресурсов».

kEP, %

Weak negative decoupling

Recessive decoupling e> 1,2

Источник : составлено автором.

Рис. 1. Состояние декаплинга по модели «Алмаз развязки»

-

Fig. 1. Decoupling under the Decoupling Diamond model

(ВРП i /ВРП i – 1 , %) и показателей водопользования ( EP i / EP i – 1 , %): забор воды, полная водоем-кость с учетом оборотной воды, общий сброс сточных вод, сброс загрязненных сточных вод – в соответствующий период ( t i – 1 - t i ). Затем вычисляется величина прироста рассматриваемых показателей (∆ВРП i , % и ∆ EP i , %), рассчитывается коэффициент эластичности декап-линга как отношение изменений этих показателей в виде К э = ( Д EP i ,% ) / ( Д ВРП,% ) . Полученные результаты по каждому федеральному округу визуализируем подбором оптимальных диаграмм, на которые опираемся при проведении декаплинг-анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Региональная обеспеченность водными ресурсами

Абсолютная величина речного стока. Основным видом водных ресурсов традиционно считается речной сток, характеризующийся быстрой возобновляемостью. Запасы пресной воды в России составляют более 20 % мировых ресурсов (без учета ледников и подземных вод). Среди шести стран мира (Бразилия, Россия, Канада, США, Китай, Индия), обладающих наибольшим речным стоком, Россия занимает второе место в мире после Бразилии, по водообеспеченности на душу населения – третье (после Бразилии и Канады). По общему объему ресурсов пресной воды Россия занимает лидирующее положение среди стран Европы.

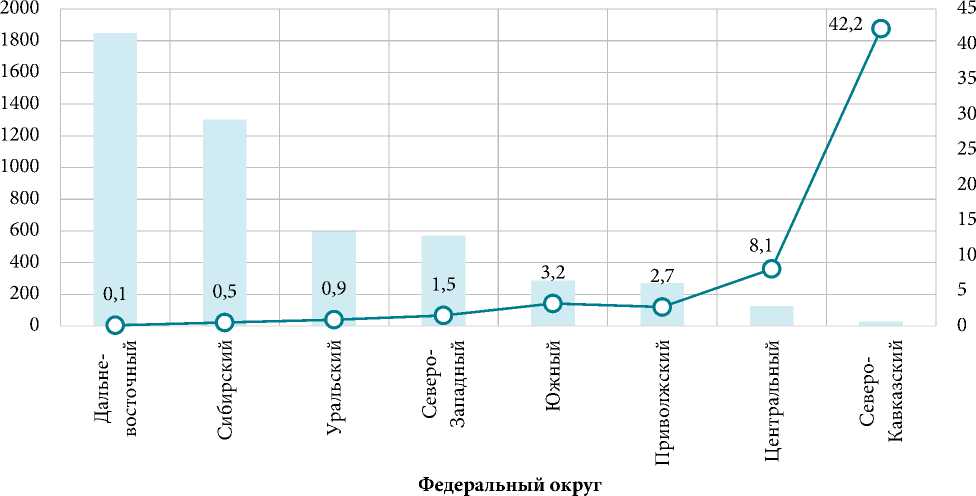

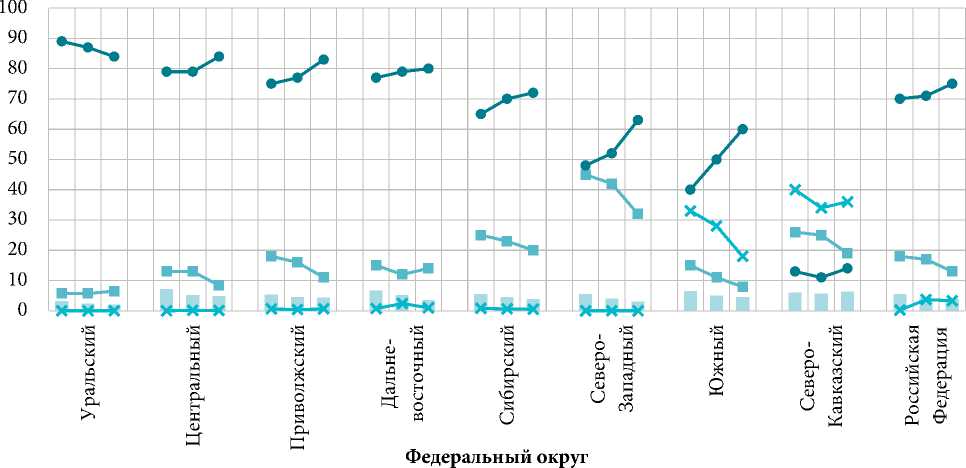

Степень водообеспеченности регионов определяется долей водопотребления в возобновляемых водных ресурсах. В самом простом виде водный стресс возникает, когда потребность в воде или забор воды составляют большую долю возобновляемых водных ресурсов. На рис. 2 приведена оценка водообеспечен-ности по федеральным округам на основе среднемноголетнего речного стока и расчетные значения доли забора воды.

Данные рис. 2 демонстрируют высокую дифференциацию регионов России по абсолютной величине речного стока. В работе ученых Института географии РАН и Института озероведения РАН показано, что средний

Среднее многолетнее значение речного стока, км³/год

Доля водозабора, %

Источник : составлено автором на основе данных: О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2020 г.: доклад. М.: Росводресурсы, НИА-Природа, 2022. С. 20.

Рис. 2. Обеспеченность водными ресурсами (км3/год) и доля водозабора относительно среднемноголетнего речного стока (%) в федеральных округах

-

Fig. 2. Availability of water resources (km3/year) and a water withdrawal share relative to the average annual river runoff (%) in federal districts

многолетний сток (1930-1980 гг.) в федеральных округах европейской территории страны значительно меньше, чем в азиатской [8]. С результатами этих исследований согласуются данные на рис. 2: суммарно обеспеченность водными ресурсами Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов составляет 3748,3 км3, что почти в три раза выше обеспеченности остальных округов.

По данным 2020 г., минимальная величина водозабора составляет 2519 млн м3/год (0,1 % от речного стока) в Дальневосточном ФО, где самая высокая водообеспеченность. Максимальный объем водозабора – 11 828 млн м3/год (42,2 % от речного стока) в СевероКавказском ФО с низкой водообеспеченно-стью. В большей степени объемы водозабора в этом округе определяются потребностями сельского хозяйства.

Согласно приведенной на рис. 2 шкале все федеральные округа соответствуют категории

«низкий уровень стресса», за исключением Северо-Кавказского, для которого данный показатель составляет 42,2 %, что характеризует высокую нагрузку на возобновляемые водные ресурсы. Сравнивая приведенные на рис. 2 значения обеспеченности федеральных округов с принятыми в рамках ЦУР 6.4.2 категориями водного стресса, отметим, что они соответствуют низкому уровню водной нагрузки.

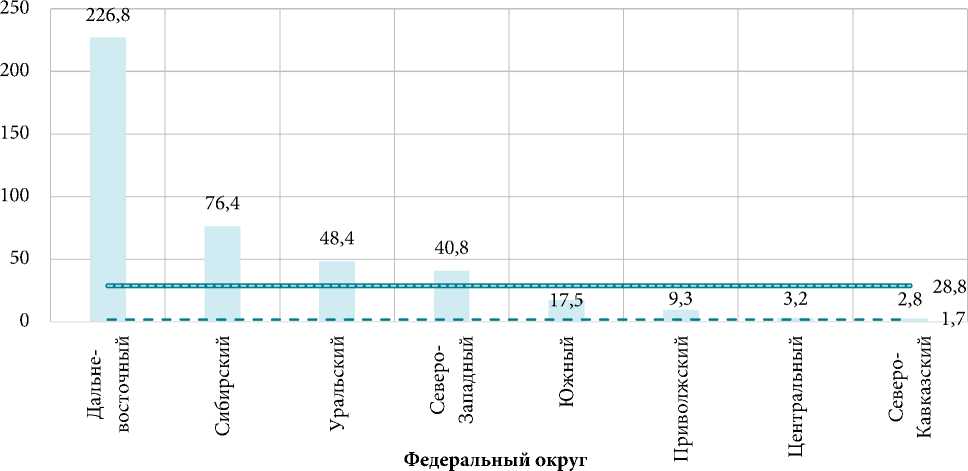

Удельная водообеспеченность. Этот показатель представляет объем воды в кубических метрах на 1 человека в год и часто используется для оценки водообеспеченности регионов. На рис. 3 приведены расчетные значения данного показателя по 2020 г. в сравнении с пороговыми значениями критерия Фалкенмарка.

В настоящее время удельная водообеспе-ченность ресурсами речного стока в среднем по стране составляет около 28,8 тыс. м3/чел. в год, что почти в 5 раз выше среднемирового уровня.

Обеспеченность, тыс. м³/год на 1 чел.

^^^^^^м Средняя величина обеспеченности по РФ

Пороговая величина, равная 1,7 тыс. м³/год на 1 чел.

Линейная (средняя величина обеспеченности по РФ)

Источник : составлено автором на основе данных: О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2020 г.: доклад. М.: Росводресурсы, НИА-Природа, 2022. С. 20.

Рис. 3. Удельная водообеспеченность ресурсами речного стока по федеральным округам

РФ относительно пороговой величины критерия Фалкенмарка, тыс. м3/чел. в год

-

Fig. 3. Specific water supply with river runoff resources in federal districts of the Russian Federation relative to the threshold value of the Falkenmark criterion, thousand m3/per. a year

По данным рис. 3 значения этого показателя в Южном, Приволжском, Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах ниже среднего уровня по стране, но не меньше порогового уровня – 1,7 тыс. м3/чел. в год. С учетом озерных вод и стока подземных вод удельная водообеспеченность, по утверждению авторов [8], будет значительно выше. На высокую дифференциацию регионов по данному показателю в определенной степени оказывает влияние численность населения. В Центральном и Приволжском федеральных округах она самая высокая: выше в 4,8 и 3,6 раза соответственно в сравнении с населением Дальневосточного ФО. Однако за счет значительного превышения водных ресурсов этих округов (соответственно в 33,5 и 15,6 раза) в Дальневосточном ФО отмечается самая высокая удельная водообеспеченность – 226,8 тыс. м3/чел. в год.

В работе [21] представлена оценка водо-обеспеченности дефицитных районов согласно градации И. A. Шикломанова и O. Л. Марковой, в соответствии с которой на уровне субъектов ФО по величине стока местного формирования выделяются регионы с «катастрофически низкой» удельной водообеспеченностью (до 1 тыс. м3/чел.): Москва и Московская область, Республика Крым и Севастополь, Ставропольский край, Ростовская и Астраханская области (относительно пороговой величины 0,5 тыс. м3/чел., кроме Ростовской области), характеризующиеся абсолютным дефицитом возобновляемых водных ресурсов. «Очень низкий» уровень этого показателя (1–2 тыс. м3/чел.) наблюдается еще в 13 субъектах России, из них менее пороговой величины (1,7 тыс. м3/чел.) удельная водообеспеченность Курганской, Самарской, Белгородской, Воронежской областей, Чеченской Республики и Республики Ингушетии.

Таким образом, при планировании хозяйственной деятельности следует учитывать существующий в ряде регионов дефицит водных ресурсов, что требует принятия инновационных решений по предотвращению ухудшения водно-экологической ситуации, качественного и количественного истощения водных ресурсов прежде всего за счет снижения сброса неочищенных сточных вод, рационального потребления воды в промышленности и сельском хозяйстве.

Оценка использованияводных ресурсов

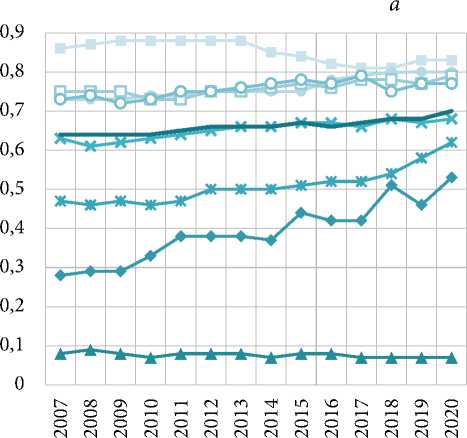

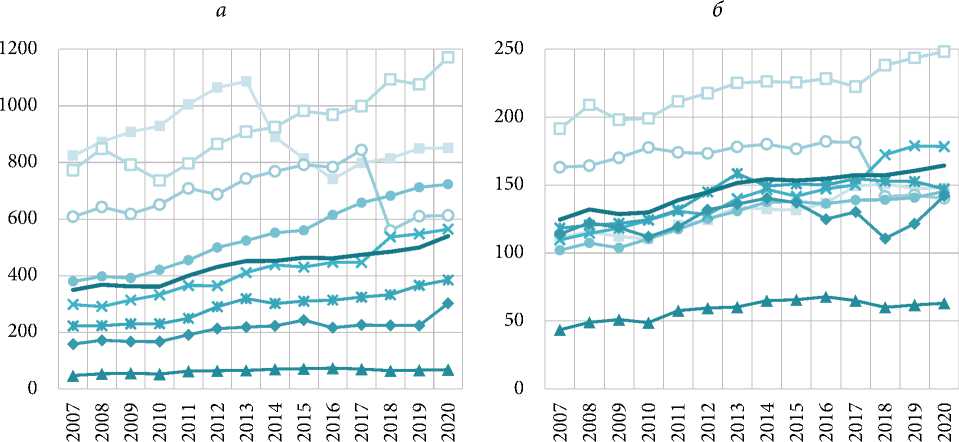

Динамика основных показателей водопользования по федеральным округам. К основным показателям, характеризующим водопользование, относятся следующие: забор воды из поверхностных и подземных источников, используемая оборотная вода, общий сброс сточных вод всех категорий (нормативно очищенные; загрязненные, без очистки;

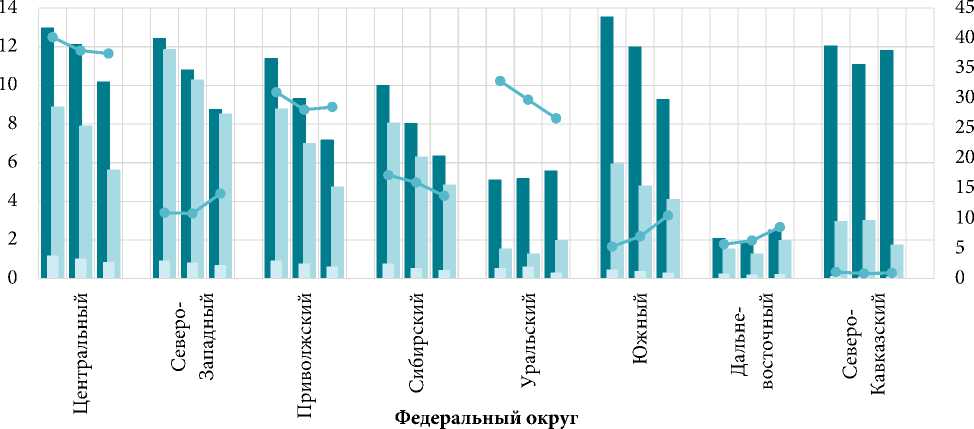

загрязненные, недостаточно очищенные; нормативно чистые, без очистки), сброс загрязненных сточных вод. Динамика этих показателей по федеральным округам представлена на рис. 4 в абсолютных величинах за 2007, 2014 и 2020 гг. с учетом периода реализации Водной стратегии и ФЦП РВХК.

Диаграммы абсолютных показателей забора воды, общего сброса сточных вод и за- грязненных сточных вод на рис. 4 показывают, что в период 2007–2020 гг. увеличился водозабор в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (на 21,4 и 8 % соответственно), в остальных округах этот показатель снизился на величину от 2 % (СевероКавказский) до 37 % (Приволжский). В соответствии с этим сократился общий сброс сточных вод: минимально – в Уральском (22,6 %), максимально – в Приволжском (45,8 %) федеральном округе. Количественно уменьшился сброс загрязненных сточных вод: на 12–13 % – в Северо-Кавказском и Дальневосточном, на 26–27 % – в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, в остальных – на 33–43 %.

м Забор свежей воды м Сброс сточных вод, всего

Сброс загрязненных сточных вод • Оборотная вода

Источник : составлено автором на основе данных: Водные ресурсы и водное хозяйство в 2013 г.: стат. сб. М.: НИА-Природа, 2014. С. 109; Водные ресурсы и водное хозяйство в 2016 г.: ст. сб. М.: НИА-Природа, 2017. С. 68–93; О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации в 2020 г.: доклад. М.: Росводресурсы, НИА-Природа, 2022. С. 446.

Рис. 4 . Динамика основных показателей водопользования по федеральным округам в 2007, 2014, 2020 гг.

Fig. 4. Dynamics of the key water use indicators in federal districts in 2007, 2014, 2020

За рассматриваемый период в трех округах отмечается рост объемов оборотной воды: в Южном – 97 %, Дальневосточном – 49,9 % и Северо-Западном – 29 %. В остальных округах фиксируется снижение: 20 % – в Сибирском, 18,9 % – в Уральском, 15 % – в Северо-Кавказском, 7,9 % – в Приволжском и 5,5 % – в Центральном.

Таким образом, рассматриваемый период (2007–2020 гг.) в целом по стране характеризуется снижением всех показателей водопользования: водозабора – на 22,8 % (до 61,8 млрд м3), общего сброса сточных вод – на 33 %, загрязненных сточных вод – на 32 %, объема оборотной воды – на 2,3 % (до 141,1 млрд м3).

На рис. 5 представлены диаграммы, отражающие изменение удельного водозабора (м3/чел. в год) и удельного общего водопо-требления, учитывающего оборотные воды, за период 2007–2020 гг. Федеральные округа расположены в порядке возрастания удельного водозабора. На диаграмме видно, что наибольшие значения этого показателя относятся к Северо-Кавказскому ФО – 1321 м3/чел. в 2007 г. и 1189 м3/чел. в 2020 г. Более подробно проблемы высокого водопотребления и дефицита водных ресурсов в регионах этого округа представлены в работе [22].

По данным рис. 5 видим, что во всех округах к 2020 г. произошло снижение удельных показателей забора воды в результате уменьшения абсолютных величин водозабора, а также некоторого роста численности населения: количественно – на 16–468 м3/чел., в процентном отношении – минимально в Дальневосточном (4,9 %), Уральском (6,4 %) и СевероКавказском (10 %) федеральных округах. В остальных округах снижение этого показателя составляет от 25 % (Центральный) до 42,6 % (Южный). Рост удельного водопотребления, учитывающего оборотные воды, отмечен только в Дальневосточном федеральном округе (11,5 %) за счет роста оборотной воды (см. рис. 4), в остальных округах темпы снижения составили от 4,3 % (Северо-Западный) до 17 % (Уральский).

Особенности структуры потребления воды по федеральным округам. Основными потребителями воды являются, как правило, промышленность, сельское хозяйство, население. В целом на глобальном уровне, по данным отчета ООН1, в структуре водопотребления преобладает доля воды, используемой в сельском хозяйстве, – 69 %, на производственные нужды расходуется 19 %, на услуги – 12 %.

По результатам исследования водоемко-сти экономик 102 стран мира, опубликованного А. П. Деминым [23], сельскохозяйственные расходы относительно водозабора изменяются в широких пределах. Например, в Германии их доля составляет 0,25 %, в Италии – 49,7 %, Испании – 72,5 %, Канаде – 9 %, США – 38,7 %, Японии – 67,4 %, Турции – 75,6 %, Китае – 61,9 %, Индии – 90,4 %, Иране – 90,5 %, Казахстане – 58 %, России – 28,8 % (доля определена автором. – В. Ф. ). По данным преимущественно зарубежных исследований, в будущем эта структура может измениться вследствие торговли сельскохозяйственной продукцией, постепенного смещения происхождения экспорта в регионы, богатые водой, что ослабит давление на страны с дефицитом воды. К концу века большая часть Африки, Индии и Ближнего Востока в значительной степени будет зависеть от виртуального импорта воды [24]. По оценкам исследования [25], торговля может обеспечить от 40 до 60 м3 годовой экономии воды на душу населения.

С целью снижения забора и использования свежей воды на производственные нужды на промышленных предприятиях с водоемкими производствами предусматриваются системы оборотного водоснабжения, действие которых основано на циркуляции воды, исключающей сброс сточных вод. С учетом этого на рис. 6 приведена структура водопотребления, включающая использование оборотной воды по округам, для сравнения их масштаба водоемкости (водоемких технологий) и в целом по России.

1 The United Nations world water development report 2021: Valuing water.

^ Всего воды – 2007 Всего воды – 2020 - ■ - Забор воды – 2007 —•— Забор воды – 2020

Источник: составлено автором на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2021 г. Население / Федеральная служба государственной статистики. URL: bgd/regl/b21_14p/ (дата обращения: 12.12.2022).

Рис. 5. Изменение удельных показателей водозабора и общего водопотребления, учитывающего оборотные воды, в федеральных округах за период 2007–2020 гг., м3/чел. в год

Fig. 5. Changes in specific indicators of water withdrawal and total water consumption, taking into account recycled water, in the federal districts for 2007–2020, m3/1 per. a year

м Хозяйственно-питьевые нужды ■ Производственные нужды

Сельскохозяйственные нужды —•— Оборотная вода

Источник : составлено автором на основе статистических данных НИА-Природа.

Рис. 6. Структура общего водопотребления по основным категориям использования воды по федеральным округам в 2007, 2014, 2020 гг., %

Fig. 6. Structure of total water consumption by main categories of water use by federal districts in 2007, 2014, 2020, %

Так, в структуру входят все основные виды использования свежей воды на производственные, хозяйственно-питьевые, сельскохозяйственные нужды и оборотная вода. Минимальная доля использования свежей воды в производстве отмечается в Уральском федеральном округе (в 2007 г. – 5,8 %, в 2020 г. – 6,5 %), максимальная – в Северо-Западном (в 2007 г. – 45,1 %, в 2020 г. – 31,6 %). Доля хозяйственно-питьевых нужд по округам в 2007 г. составила 3,2–7,1 %, в 2020 г. – от 2 до 6,4 %. Южный и Северо-Кавказский округа отличаются наиболее высокой долей использования свежей воды в сельском хозяйстве (33,0–39,5 % – в 2007 г. и 18,3–36,1 % (снижение) – в 2020 г.). В других округах эта категория использования свежей воды составляет 0,1–1,0 %.

Заметим, что в период 2007–2020 гг. по совокупности характеристик, представленных на рис. 6, относительно показателей по Российской Федерации (69,8–75 %) выделяются следующие группы округов: с высокой долей оборотной воды (Уральский – 89–84 %, Центральный – 79–84 %, Приволжский – 79–84 %, Дальневосточный – 77–80 %); со средней долей оборотной воды (Сибирский – 65–72 %; с более низкими долями (Северо-Западный – 48–63 %, Южный – 40–60 %); с очень низкой долей (Северо-Кавказский – 13–13,6 %).

Таким образом, для всех округов и в целом по России продемонстрирована разнонаправленная динамика показателей использования свежей и оборотной воды в производстве: с ростом доли оборотной воды снижается доля потребления свежей воды (Центральный, Приволжский, Сибирский, Северо-Западный федеральные округа) и наоборот (Уральский федеральный округ). Следует отметить, что за 2007– 2020 гг. в масштабах страны изменение структуры водопользования носит положительный характер: доля использования свежей воды в производстве снизилась с 18,4 до 13,1 %, уменьшились хозяйственно-питьевые расходы с 5,6 до 3,9 %, при этом увеличилась доля использования в сельском хозяйстве с 0,2 до 3,3 %, возросла доля оборотных вод с 69,8 до 75 %.

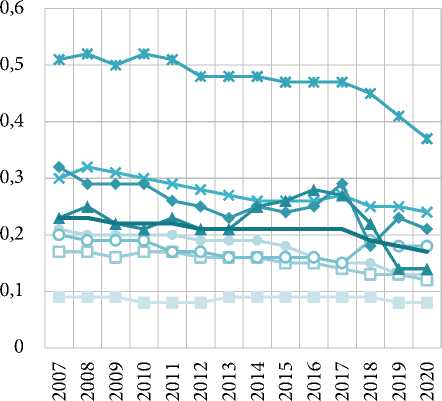

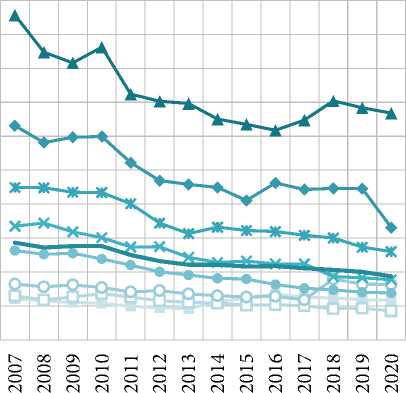

Критерии эффективности водопользования . В соответствии с действующим стан-дартом1 установлен критерий рационального использования водных ресурсов , характеризуемый коэффициентами технического совершенства – К тех.сов , сброса сточных вод – К сбр и потерь воды – К пот , которые определяются по формулам (1)–(3). На основе этого критерия выявляется степень несоответствия осуществляемой водоохранной деятельности объекта негативного воздействия (далее – ОНВ) уровню наилучших доступных технологий и оцениваются потенциальные возможности достижения уровня технологий с наименьшим негативным воздействием, которые могут быть предусмотрены в программе повышения экологической эффективности или в плане водоохранных мероприятий в процессе оформления комплексного экологического разрешения.

В данной работе показано использование названного стандарта для региональной оценки эффективности водопользования в период 2007–2020 гг. На основе валовых показателей оборотной и повторно используемой воды, объема используемой свежей воды и объема сброса сточных вод определены критерии К тех.сов , К сбр и К пот для уровня федеральных округов. Результаты расчета визуализированы на рис. 7.

По данным диаграммы на рис. 7, а видно, что округа ранжированы в том же порядке, что и выделенные группы по доле оборотной воды в структуре водопотребления, т.е. высокий коэффициент технического совершенства К тех.сов относительно среднего по Российской Федерации (0,64–0,7) имеют Уральский (0,86– 0,83), Приволжский (0,73–0,80), Центральный (0,75–0,79) и Дальневосточный (0,73–0,77) федеральные округа, средний – Сибирский (0,63– 0,68), значительно ниже среднего – СевероЗападный (0,47–0,62) и Южный (0,28–0,53), очень низкий – Северо-Кавказский (0,08–0,07).

Условием роста показателя К тех.сов при осуществлении водохозяйственной деятельности

б

-

1 – Уральский

-

—•— 2 – Приволжский

-

3 – Центральный

-

4 – Дальневосточный

-

5 – Сибирский

-

6 – Северо-Западный

-

7 – Южный

-

8 – Северо-Кавказский

■■ммвав» Российская Федерация

Источник : составлено автором на основе статистических данных НИА-Природа.

Рис. 7. Критерий рационального использования водных ресурсов по федеральным округам на основе показателей технического совершенства:

а – К

тех.сов ,

б – К сбр , в – К пот

Fig. 7. The criterion of the reasonable water resource use by federal districts under the indicators: a – K t.e (technical excellence), б – K w.d (wastewater discharge), в – K w.l (water losses)

является выполнение на промышленных и других объектах воздействия на природную среду следующих принципов:

-

- водоснабжение и канализация рассматриваются как единая система, включающая очистку сточных вод для их повторного использования;

-

- очищенные производственные сточные воды, включая очищенные ливневые сточные

воды, являются основным источником водоснабжения объекта;

-

- свежая вода из водных объектов используется только для питьевых нужд и восполнения потерь в системе оборотного водоснабжения.

Результаты оценки коэффициента сброса сточных вод Ксбр представлены диаграммой на рис. 7, б, которая показывает снижение этого показателя по всем округам. Фактически Ксбр представляет собой долю сброса сточных вод от объема используемой воды, которая обусловлена прежде всего развитием систем оборотного водоснабжения. Поэтому значения Ксбр, которые меньше среднего уровня по России (пределы изменения 0,23–0,17), относятся к округам с развитыми системами оборотного водоснабжения: Уральскому (0,09– 0,08), Центральному (0,17–0,12), Приволжскому (0,21–0,13), Дальневосточному (0,2–0,18). Величина Ксбр остальных округов в 2007 г. находится в пределах 0,23–0,3 и к 2020 г. снижена до 0,14–0,2. Наибольший уровень Ксбр отмечен в Северо-Западном федеральном округе (0,51), который к 2020 г. снизился до 0,37. Уменьшение коэффициентов сброса сточных вод согласуется с динамикой показателей водопользования, представленной на рис. 4, и обусловлено снижением использования свежей воды в производстве и ростом оборотного водоснабжения.

Коэффициент потерь воды К пот , по сути, характеризуется отношением сброса сточных вод к объему использованной воды. Динамика К пот в период 2007–2020 гг. представлена на рис. 7, в , где относительно среднего по России уровня (0,13–0,14) округа разделены на две группы: с большими потерями (Южный – снижение К пот с 0,4 до 0,26, Северо-Кавказский – рост К пот с 0,7 до 0,8), остальные федеральные округа, характеризующиеся меньшими потерями (0,01–0,09), среди которых следует отметить растущий характер динамики К пот в Уральском федеральном округе – рост с 0,05 до 0,09, Приволжском – с 0,06 до 0,07 и Центральном – с 0,08 до 0,09.

Анализ коэффициентов критерия рационального использования воды показывает, что они взаимосвязаны, поскольку расчет их основан на одной группе показателей и это соответствует принципу единой системы. Таким образом, по характеру динамики коэффициентов критерия рационального использования воды во всех федеральных округах можно отметить тенденцию к росту технического совершенства, направленного на сни- жение сброса сточных вод, сопровождаемое для большинства из них некоторым увеличением потерь воды. В целом по Российской Федерации увеличение потерь воды происходит в течение трех последних лет (Кпот увеличился с 0,13 до 0,14).

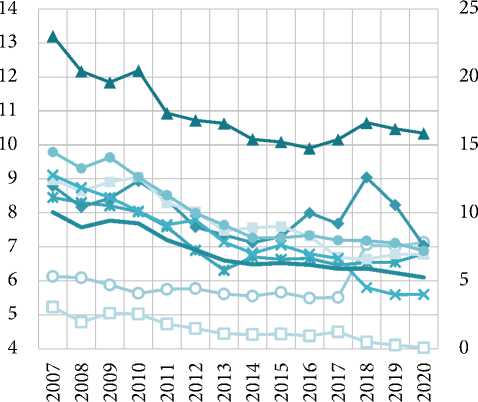

Критерии продуктивности и интенсивности использования водных ресурсов . Согласно методологии макроэкономической оценки эффективности природных ресурсов показатель продуктивности водных ресурсов представляет собой экономический результат, отнесенный к объему забираемой воды (руб./м3). Он является индикатором, который позволяет странам, регионам, отраслям судить о степени зависимости их экономического роста от использования водных ресурсов. В рамках реализации ЦУР этот показатель (6.4.1 «Эффективность водопользования») рекомендован странам для оценки устойчивости развития водопользования. Принцип устойчивости состоит в том, что экономический рост может не потребовать дополнительного увеличения количества воды.

По данным [5], на глобальном уровне показатель продуктивности ВВП в период с 2015 по 2018 гг. вырос на 9 %. Повышение эффективности водопользования наблюдалось по всем отраслям: в промышленном секторе – на 15 % (при резком сокращении использования воды), в сельском хозяйстве – на 8 %, в секторе услуг – на 8 % при сохраняющейся зависимости от воды.

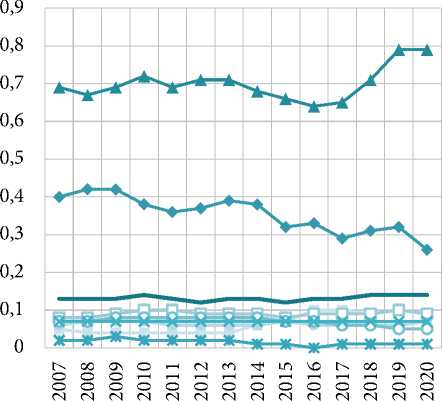

На рис. 8 приведены результаты оценки продуктивности водных ресурсов в 2007– 2020 гг. по федеральным округам и в целом по Российской Федерации: по показателям забора воды (рис. 8, а ) и с учетом использования оборотной воды (рис. 8, б ).

Диаграмма на рис. 8, а демонстрирует стабильное повышение показателей продуктивности водных ресурсов во всех округах, за исключением Уральского, где с 2014 по 2016 г. происходил спад в результате значительного увеличения забора воды и снижения экономической результативности. С учетом этих факторов рост эффективности составил 3,4 %.

Уральский Центральный Дальневосточный

—•— Приволжский Сибирский Северо-Западный

Южный Северо-Кавказский ^^^^в Российская Федерация

Источник: составлено автором на основе данных: Регионы России. Социально-экономические показатели 2020: стат. сб. / Федеральная служба государственной статистики (Росстат). URL: (дата обращения: 12.12.2022).

Рис. 8. Динамика показателя продуктивности водных ресурсов по федеральным округам РФ в период 2007–2020 гг.: а – по забору воды; б – с учетом использования оборотной воды, руб./м3

Fig. 8. Dynamics of the indicator of water resource efficiency by federal districts of the Russian Federation in 2007–2020: a – water intake; б – including recycled water

Однако по абсолютной величине продуктивность Уральского ФО остается высокой и в 2020 г. составляет 852 руб./м3. Больше этой величины показатель Центрального ФО – 1171 руб./м3: за рассматриваемый период продуктивность воды здесь повысилась на 51,6 %. Стабильно высокими показателями оценивается Приволжский федеральный округ, где продуктивность воды выросла на 90,4 %, поднявшись до 723 руб./м3. В Сибирском ФО она увеличилась на 89,4 % и составила 564,5 руб./м3, в Южном повышение составило 90,8 %, продуктивность воды – 302 руб./м3. Самая низкая величина этого показателя в Северо-Кавказском федеральном округе – 68 руб./м3 при увеличении на 43,4 % за рассматриваемый период. Низкие темпы роста продуктивности воды (0,8 %) зафиксированы в Дальневосточ- ном федеральном округе в результате значительного увеличения водозабора (21,4 %, см. рис. 4), при этом величина продуктивности по 2020 г. составляет 612,8 руб./м3, что выше среднего уровня по стране.

Продуктивность воды по Российской Федерации повысилась с 349,6 до 539,8 руб./м3, или на 54,4 % (в среднем на 4,18 % в год). Для сравнения полученных результатов приведем данные исследования продуктивности стран Евросоюза за период 1994–2017 гг. [26], согласно которым среднегодовой прирост составляет 2,9 %.

Интересно посмотреть, какова была бы продуктивность воды и, следовательно, эффективность водопользования без применения оборотных вод. Рассмотрим это с помощью диаграммы на рис. 8, б с показателями, учитывающими объемы использования оборотной воды (полной продуктивности). Исходя из потребностей экономики в воде без оборотного водоснабжения, водозабор в целом по Российской Федерации составил бы в 2007 г. 224,4 млрд м3 (вместо 80,0), в 2020 г. – 202,9 млрд м3 (вместо 61,8). При этом продуктивность воды за рассматриваемый период росла бы во всех округах, но меньшими темпами, что и демонстрирует диаграмма на рис. 8, б. Исключением является Дальневосточный ФО, в котором этот показатель в 2020 г. на 14 % ниже базового 2007 г. вследствие того, что темпы роста водопотребления (42,3 % с учетом оборотной воды) почти в два раза выше темпов роста ВРП (22,3 %). Итак, по диаграмме 8, б, учитывающей оборотные воды, рост продуктивности воды в целом по Российской Федерации к 2020 г. составляет 31,9 %, или 2,45 % в год, что меньше, чем по данным диаграммы 8, а (54,4 %). Из сравнения этих результатов следует, что оборотные воды, снизив количественный водозабор, повысили его эффективность на 22,5 %.

Таким образом, анализ динамики показателей продуктивности водных ресурсов отражает, что развитие систем оборотного водоснабжения в период 2007–2020 гг. повысило эффективность водопользования на 22,5 %.

Интенсивность использования водных ресурсов. Данный показатель определяется как отношение физического объема забора воды к ВРП и измеряется в кубических метрах на 1 тысячу рублей. На рис. 9 представлены результаты определения интенсивности использования водных ресурсов на единицу ВРП (в сопоставимых ценах) по федеральным округам в период 2007–2020 гг.

а

Центральный

б

—ж— Северо-Западный

Южный

—•— Приволжский

Дальневосточный

Уральский

_ Российская Федерация

Сибирский

Северо-Кавказский (правая ось)

Источник : составлено автором.

Рис. 9. Динамика интенсивности использования водных ресурсов по федеральным округам РФ в период 2007–2020 гг.:

а – по забору воды, б – с учетом оборотной воды, м3/тыс. руб.

Fig. 9. Dynamics of intensity of water resource use by federal districts of the Russian Federation in 2007–2020:

a – water intake, б – including recycled water, m3/thousand rubles

Диаграммы на рис. 9 показывают преимущественно снижающуюся динамику интенсивности использования воды (водоем-кости ВРП) в федеральных округах в период 2007–2020 гг. как по величине забора воды, так и по показателю, учитывающему оборотные воды. Важно отметить, что в Уральском и Дальневосточном федеральных округах темпы снижения водоемкости ВРП по свежей воде оказались незначительными и составили соответственно всего 3,3 % (с 1,21 до 1,17 м3/тыс. руб.) и 0,6 % (с 1,64 до 1,63 м3/тыс. руб.). В других округах снижение этого показателя составляет от 30,2 % (Северо-Кавказский – с 21,06 до 14,7 м3/тыс. руб.) до 47,5 % (Приволжский – с 2,63 до 1,38 м3/тыс. руб. и Южный – с 6,31 до 3,31 м3/тыс. руб.).

В целом по Российской Федерации интенсивность использования воды по показателям водозабора снизилась более чем на треть, составив 34,6 % (с 2,86 до 1,87 м3/тыс. руб.), что меньше целевого показателя.

Согласно принятым в рамках Водной стратегии целевым показателям, к 2020 г. планировалось снизить водоемкость на 42 % – до уровня 1,4 м3/тыс. руб.

Методические рекомендации по расчету целевых показателей на региональном уровне не были разработаны, их оценка для базового года (2007 г.) отсутствовала. Сравнение полученных результатов с целевым показателем 1,4 м3/тыс. руб. указывает на изначально низкий уровень водоемкости в Уральском (1,21 м3/тыс. руб.) и Центральном (1,29 м3/тыс. руб.) федеральных округах. Несмотря на это, к 2020 г. водоемкость этих регионов стала еще ниже и равняется соответственно 1,17 и 0,85 м3/тыс. руб. В 2020 г. к ним присоединяется Приволжский ФО с водоемкостью 1,38 м3/тыс. руб. В остальных пяти округах водоемкость выше 1,4 м3/тыс. руб., но в трех из них процентное снижение составляет более 42 % (Сибирский, Северо-Западный, Южный).

С учетом взаимосвязи показателей водозабора и отраслевого водопотребления считаем целесообразным проведение анализа показате- лей интенсивности использования воды с учетом оборотной воды (или полной водоемко-сти ВРП) – диаграмма 9, б. Так, минимальное снижение этого показателя составляет 19,6 % в Северо-Западном федеральном округе (с 8,45 до 6,79 м3/тыс. руб.), максимальное – 38,5 % – в Сибирском (с 9,1 до 5,6 м3/тыс. руб.). В Дальневосточном ФО его величина повысилась на 16,3 % (с 6,1 до 7,1 м3/тыс. руб.) в результате одновременного резкого увеличения в 2018 г. и водозабора, и оборотных вод, на что указывает характер изменения кривой «Дальневосточный» на диаграмме 9, б.

В целом по Российской Федерации интенсивность использования водных ресурсов с учетом оборотной воды за период 2007– 2020 гг. по отношению к ВВП сократилась на 24,2 % (в среднем 1,86 % в год), что указывает на структурные изменения в экономике и снижение водопотребления в результате технологической модернизации водоемких производств, перехода на принципы НДТ (наилучшие доступные технологии).

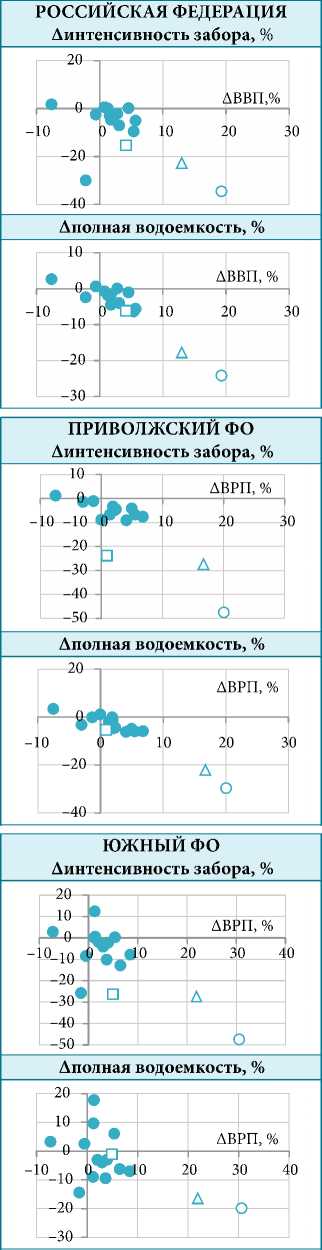

Устойчивость водопользования обусловлена степенью влияния экономической деятельности на водные ресурсы. В соответствии с моделью декаплинга «Алмаз развязки» выявлялись показатели, определяющие эту связь в разрезе федеральных округов и Российской Федерации: величина прироста (убыли) интенсивности водозабора (∆интенсивность забора, %), интенсивности использования воды с учетом оборотных вод (∆полная водоемкость, %) валового регионального продукта (∆ВРП, %), коэффициента эластичности К э = (∆забора, %) / (∆ВРП, %).

Расчетные данные визуализированы точечными диаграммами на рис. 10. Для каждого субъекта даны две диаграммы, расположенные одна (∆интенсивность забора, %) под другой (∆полная водоемкость, %). Анализ-декаплинг выполнен с учетом обозначенных восьми оценочных ситуаций по выявлению декаплинга (см. рис. 1):

-

1) если ∆забора > 0, ∆ВРП > 0 и при этом К э в пределах 0–0,8, то разделение слабое –

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО Динтенсивность забора, %

ДВРП

,%

Дполная водоемкость, %

—20—

•

ДВРП,%

20

-10

°0

0

Ь 10 А

О

-40

СИБИРСКИЙ ФО Динтенсивность забора, %

ДВРП, %

-10

■20

■30

■40

■50

□

-10

0 30

А

О

Дполная водоемкость, %

■20

А

Д

ВРП, %

0 30

■60

О

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО Динтенсивность забора, %

□

-10

10 А

ДВРП, %

-ГО---

Дполная водоемкость, %

ю Л

ДВРП, %

о

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО Динтенсивность забора, %

д

ВРП,%

10 16 -

0 *

0 2

30

-50

о

Дполная водоемкость, %

20

д

ВРП, %

10

0 #^

0

0

о

0

-40

А

УРАЛЬСКИЙ ФО Динтенсивность забора,%

20®-

0

□

дв

РП, %

10* -

s 10

1

о 0 1

°0

-30

Дполная водоемкость, %

•

ДВРП, %

10

10

0 ’

0

°0

к

-30

о

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО Динтенсивность забора, %

Дполная водоемкость, %

ДВРП, %

-20

■5

■25

■35

40 60

д

°

Источник : составлено автором.

Примечание . Условные обозначения: О – 2007–2020 гг., △ – 2007–2013 гг., □ – 2014–2020 гг.

Рис. 10 . Эффект декаплинга в водопользовании ФО и Российской Федерации на основе модели «Алмаз развязки» по показателям интенсивности водозабора и полной водоемкости с учетом оборотной воды

Fig. 10. Decoupling effect in the water use in the federal districts and the Russian Federation under the Diamond of Decoupling model by water withdrawal and total water capacity, including recycled water weak decoupling; при Кэ, равном 0,8–1,2, существует expansive coupling – экспансивная связь; если Кэ > 1,2, то разделение слабое негативное – weak negative decoupling;

-

2) при ∆забора > 0, ∆ВРП < 0, К э < 0 фиксируется сильное негативное разделение ( strong negative decoupling );

-

3) если ∆забора < 0, ∆ВРП < 0 и при этом К э в пределах 0–0,8, то разделение рецессивное негативное – recessive negative decoupling ; при К э , равном 0,8–1,2, существует рецессивная связь – recessive coupling ; если К э > 1,2, то разделение рецессивное – recessive decoupling ;

-

4) ∆забора < 0, ∆ВРП > 0, К э < 0 – сильное разделение ( strong decoupling ).

Таким образом, от комбинации состояний этих показателей (+ +; + –; – –; – +) зависит величина коэффициента эластичности К э и характер взаимосвязи, который, в отличие от табличной формы представления расчетных данных, лучше всего демонстрируется расположением «годовых» точек (за период 2007–2020 гг.) на диаграммах в координатных осях «∆интенсивность забора – ∆ВРП» и «∆полная водоемкость – ∆ВРП». Все диаграммы включают также «итоговые» точки периодов 2007–2013, 2014–2020 и 2007–2020 гг., выделенные маркерами без заливки.

Так, оценивая расположение расчетных точек на диаграммах федеральных округов и Российской Федерации в целом, можно заметить, что в большинстве своем они находятся в IV четверти (– +, К э < 0), что указывает на существование сильного разделения ( strong decoupling ) экономического роста от забора и использования водных ресурсов.

При этом следует указать на нестабильность показателей декаплинга в водопользовании Дальневосточного ФО. По данным диаграммы «∆интенсивность забора» итоговая точка «2014–2020» находится в I четверти (+ +, Кэ > 1, 2), ∆ВРП, равная 5 %, сопровождается приростом величины «∆интенсивность забора» (25,5 %), что соответствует слабому негативному разделению (weak negative decoupling). На диаграмме «∆полная водоемкость» этого же округа расположение точки «2007–2020» с аналогичными характеристиками (∆полная водоемкость = 16,3 %, ∆ВРП = 22,3 %, Кэ = 0,7) говорит о слабом разделении (weak decoupling).

Аналогичную ситуацию отмечаем в водопользовании Уральского ФО в период 2014– 2020 гг. по данным диаграммы «∆интенсив-ность забора», где итоговая точка «2014–2020» расположена в I четверти (∆интенсивность забора = 4,5 %, ∆ВРП = 3 %, К э = 1,5), что указывает на слабый негативный декаплинг ( weak negative decoupling ).

Нестабильностью декаплинга отличается и период 2014–2020 гг. в Северо-Кавказском ФО по показателю «∆интенсивность забора», вызванному комбинацией показателей (+ + +) – К э = 0,7, и показателю «∆полная водоем-кость» – К э = 0,8, что выявляет слабое разделение экономического роста и использования водных ресурсов ( weak decoupling ).

На основе принципа единой системы во-допотребления и водоотведения в водопользовании нами проведен декаплинг-анализ расчетных показателей «интенсивность сброса загрязненных сточных вод» и «общий сброс сточных вод» в рассматриваемые периоды. Полученные результаты резюмируем в целях сокращения иллюстративного материала.

Итак, динамика показателей водоотведения в период 2007–2020 гг. является синхронно изменяющейся с водопотреблением, что отражается на характере взаимосвязи «водоотведение – ВРП». На основе показателей водоотведения («∆интенсивность сброса загрязненных сточных вод, %», «∆интенсивность общего сброса сточных вод, %») и «∆ВРП, %» во всех федеральных округах в целом по Российской Федерации выявлено сильное разделение ( strong decoupling ) экономического роста и показателей сброса сточных вод.

Исключением является Дальневосточный ФО, в котором выявлен слабый негативный декаплинг ( weak negative decoupling ) при оценке взаимосвязи показателей интенсивности общего сброса сточных вод и ВРП в период 2014–2020 гг. (∆сброс = 44,8 %; рост ВРП = 5 %;

К э = 9) и установлен слабый декаплинг ( weak decoupling ) по характеристикам (∆сброс = 3,9 %; ∆ВРП=22,3 %; К э = 0,2) периода «2007– 2020». Кроме того, в Северо-Кавказском ФО как нестабильное оценивается водоотведение по показателю сброса загрязненных сточных вод в период 2014–2020 гг. вследствие выявления слабого декаплинга ( weak decoupling ) при комбинации показателей (+ + +), определяющих тип декаплинга (∆сброс = 5,7 %; ∆ВРП = 3,74 %; К э = 0,2).

Таким образом, устойчивый декаплинг существует при стабильном росте валового продукта и постоянном снижении его водо-емкости.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор современных публикаций по использованию водных ресурсов свидетельствует о возрастающей проблеме доступа к водным ресурсам и обострения дефицита пресной воды во многих регионах мира. Установлено, что за последние 100 лет потребление пресной воды в мире увеличилось в шесть раз и продолжает расти с 1980-х гг. примерно на 1 % в год.

В связи с этим решение социально-экономических и природоохранных задач тесным образом связано с устойчивым развитием и комплексным управлением водными ресурсами. Для усиления действий по решению задач в рамках Повестки дня в области устойчивого развития период с 2018 по 2028 гг. в соответствии с резолюцией ООН провозглашен Международным десятилетием действий «Вода для устойчивого развития». На глобальном уровне проводится мониторинг ЦУР-6 «Обеспечение наличия и устойчивого управления водой и санитарией для всех», которым охвачена значительная часть стран мира. На его основе формируются данные об эффективности водопользования и водном стрессе.

Аналогичные цели «гарантированного обеспечения водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Российской

Федерации» были заявлены в Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 г. По критическим оценкам экспертов Счетной палаты и специалистов-водников, большинство показателей не было выполнено, в том числе по снижению в регионах водоемкости ВРП до 1,4 м3/тыс. руб. (по нашим данным, кроме Центрального, Уральского, Приволжского) и сокращению в два раза потерь воды, связанных с транспортировкой (если считать целевым показателем снижение до 5 %, то во всех округах потери выше этого уровня, а в Южном и Северо-Кавказском они составляют около 20–24 %; только в Северо-Западном и Уральском рассматриваемая величина является приемлемой). Одна из причин невыполнения носит методический характер и заключается в непринятии в расчет фактора высокой неоднородности регионов по социально-экономическим показателям и недоучете их влияния на характер водопользования при установлении прогнозных уровней водоемкости ВРП и других показателей.

Новизной представленного исследования является разработка и апробация критериев водообеспеченности, рационального, эффективного и устойчивого развития, дополняющих интегральный показатель водоемкости валового продукта, на основе которых получены новые результаты сравнительной оценки водопользования федеральных округов за период 2007–2020 гг. Они состоят в следующем.

-

1. По критерию водного стресса (доли существующего водозабора в возобновляемых водных ресурсах) водообеспеченность всех округов соответствует низкому уровню водной нагрузки (ниже 25 %) согласно категориям водного стресса, принятым в рамках ЦУР 6.4.2. Наряду с этим отмечаем, что по удельной во-дообеспеченности – критерию Фалкенмарка (1,7 тыс. м3/чел. в год) – отсутствует водная напряженность как фактор сдерживания развития экономики. Подчеркнем, что высокая водообеспеченность на уровне федеральных округов не исключает наличия в их составе ряда вододефицитных районов с «катастро-

- фически низкой» удельной водообеспечен-ностью (до 1 тыс. м3/чел. в год), что следует учитывать при планировании водохозяйственной деятельности.

-

2. Выявлена тенденция к снижению абсолютных и удельных показателей забора и использования воды в разрезе федеральных округов и в целом по Российской Федерации. Исключением является увеличение объема водозабора в таких округах, как Дальневосточный – 21,4 % и Уральский – 8 %. Рост удельного водопотребления, учитывающего оборотную воду, отмечен только в Дальневосточном федеральном округе (11,5 %) за счет увеличения оборотной воды.

-

3. Исходя из представления полной водо-емкости проведен анализ структуры общего водопотребления, который выявил разнонаправленную динамику показателей в производстве: с ростом доли оборотной воды снижается доля потребления свежей воды (Центральный, Приволжский, Сибирский и СевероЗападный федеральные округа) и наоборот (Уральский). В масштабах страны изменение структуры водопотребления носит положительный характер: доля свежей воды в производстве снизилась с 18,4 до 13,1 %, возросла доля оборотной воды с 69,8 до 75 %, сократились хозяйственно-питьевые расходы с 5,6 до 3,9 %, при этом увеличилась доля использования в сельском хозяйстве с 0,2 до 3,3 %.

-

4. Апробированный подход к оценке рационального водопользования воды показал, что во всех федеральных округах наметилась тенденция к росту технического совершенства, направленного на снижение сброса сточных вод, сопровождаемому для большинства из них некоторым увеличением потерь воды. В целом по Российской Федерации увеличение потерь воды происходит в течение трех последних лет (коэффициент потерь повысился с 0,13 до 0,14).

-

5. Обозначена тенденция к росту показателей продуктивности водных ресурсов (показателя ЦУР 6.4.1) и снижению интенсивности их использования (водоемкости ВРП). В рассматриваемый период стабильный рост

продуктивности водных ресурсов (водозабора) происходил во всех округах разными темпами – от 0,8 до 90,8 %. По абсолютной величине (руб./м3) высоким уровнем продуктивности относительно среднего по стране отличаются Центральный, Уральский, Приволжский, Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. Ниже средней величины продуктивность воды в следующих округах: Cеверо-Западный, Южный, СевероКавказский (в 8 раз меньше средней величины). В целом по Российской Федерации продуктивность воды повысилась на 54,4 % и составила 539,8 руб./м3, что в среднегодовом измерении равно 4,18 % (для сравнения: по данным за 1994–2017 гг. среднегодовой прирост продуктивности стран Евросоюза составляет 2,9 %). Анализ продуктивности использования воды с учетом оборотной воды показал, что развитие оборотных систем повысило эффективность водопользования на 22,5 %.

-

6. Наименьшей интенсивностью использования воды (водоемкость ВРП по водозабору) отличаются округа, в которых ранее получили развитие системы оборотного водоснабжения: Центральный – 0,85 м3/тыс. руб., Уральский – 1,17 м3/тыс. руб., Приволжский – 1,38 м3/тыс. руб. В остальных округах этот показатель выше среднероссийского уровня – 1,87 м3/тыс. руб. Кроме того, во всех округах отмечается тенденция к снижению общей интенсивности использования воды, учитывающей оборотную воду (общая водоемкость). Исключением является Дальневосточный федеральный округ, где этот показатель увеличился на 16,3 % вследствие резкого подъема оборотной воды в три последних года.

-

7. На основе новой модели декаплинга «Алмаз развязки», выступающей элементом новизны в анализе эффективности и интерпретации характера взаимосвязи водопользования с экономическим развитием регионов, оценена степень зависимости экономического роста от водных ресурсов. Во всех федеральных округах и в целом по Российской Федерации выявлено сильное разделение ( strong

-

8. Следует отметить, что период 2014– 2020 гг. для всех округов и в целом для России характеризуется меньшей эффективностью по сравнению с периодом 2007–2013 гг., если учитывать темпы снижения показателей водопользования и замедление темпов роста ВРП.

decoupling ) экономического роста, зависящее от интенсивности водозабора, общего использования воды с учетом оборотной воды, интенсивности общего сброса сточных вод и сброса загрязненных сточных вод. Исключением является Дальневосточный ФО, где выявлен слабый декаплинг ( weak decoupling ) по общему сбросу, общей водоемкости с учетом оборотной воды. Нестабильностью показателей водопользования отличается Северо-Кавказский ФО.

Список литературы Оценка водопользования регионов России по критериям водообеспеченности, эффективности и устойчивого развития

- Boretti A., Rosa L. Reassessing the projections of the World Water Development Report // Clean Water. 2019. Vol. 2. Article 15. https://doi.org/ 10.1038/s41545-019-0039-9

- Данилов-Данильян В. И., Лосев К. С. Потребление воды: экологический экономический социальный и политический аспекты / Ин-т вод-ных проблем РАН. М.: Наука, 2006. 218 с.

- Burek P., Satoh Y., Fischer G., Kahil M. T., Scherzer A., Tramberend S., Nava L. F., Wada Y., Eisner S., Flörke M., Hanasaki N., Magnuszewski P., Cosgrove B., Wiberg D. Water Futures and Solution: Fast Track Initiative (Final Report). IIASA Working Paper WP-16-006. Laxenburg: IIASA, 2016. 113 p. URL: https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/13008/1/WP-16-006.pdf (дата обращения: 10.01.2023).

- Ritchie H., Roser M. Water use and stress // Our World in Data. 2017. URL: https://our-worldindata.org/water-use-stress (дата обращения: 10.01.2023).

- Progress on change in water-use efficiency: Global status and acceleration needs for SDG Indica-tor 6.4.1 / FAO, UN Water. Rome, 2021. 90 р. https://doi.org/10.4060/cb6413en

- Progress on Level of Water Stress: Global status and acceleration needs for SDG Indicator 6.4.2 / FAO, UN Water. Rome, 2021. 95 p. https://doi.org/ 10.4060/cb6241en

- Данилов-Данильян В. И. Пресная вода – главный сдерживающий фактор развития мировой экономики // Экономические стратегии. 2011. № 3. С. 98–100.

- Румянцев В. А., Коронкевич Н. И., Измай-лова А. В., Георгиади А. Г., Зайцева И. С., Бараба-нова Е. А., Драбкова В. Г., Корнеенкова Н. Ю. Водные ресурсы рек и водоемов России и антропогенные воздействия на них // Известия РАН. Серия географическая. 2021. Т. 85, № 1. С. 120–135. https://doi.org/10.31857/S258755662101012X

- Шикломанов И. A., Бабкин В. И., Балонишникова Ж. А. Водные ресурсы, их использование и водообеспеченность в России: современные и перспективные оценки // Водные ресурсы. 2011. Т. 38, № 2. С. 131–141.

- Данилов-Данильян В. И. Водные ресурсы мира и перспективы водохозяйственного комп-лекса России. М.: Типография ЛЕВКО, 2009. 88 с.

- Мерзликина Ю. Б. Стратегическое развитие водного хозяйства Российской Федерации. Екатеринбург: [б. и.], 2019. 26 с. URL: https://wrm.ru/frontend/web/image/wis/file/1575014132.pdf (дата обращения: 03.05.2022).

- Фомина В. Ф. Водоресурсная составляющая социально-экономического развития рос-сийских регионов // Научно-информационный и проблемно-аналитический бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов». 2010. № 4 (112). С. 22–27; № 5 (113). С. 20–23.

- Беляев С. Д. Водная стратегия 2020: цели и результаты // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2022. № 1. С. 5–24. https://doi.org/10.35567/19994508_2022_1_1

- Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. Водные ресурсы. 2022. № 5 (294). 126 с.

- Yakutseni S. P. Water: Resources, reserves, markets // Russian Mining Industry. 2022. No. 4. P. 120–128. https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-4-120-128

- Международная водная стратегия: сессия I // Водная стратегия для водной державы: материалы круглого стола (8 июля 2021 г.). С. 6–17. URL: https://cceis.hse.ru/mirror/pubs/share/510742368 (дата обращения: 20.12.2022).

- Шикломанов И. A., Маркова O. Л. Проблемы водных ресурсов и перебросок стока в мире. Л.: Гидрометеоиздат, 1987. 196 с.

- Falkenmark M. The massive water scarcity now threatening Africa: Why isn’t it being addressed? // Ambio. 1989. Vol. 18, no. 2. P. 112–118.

- Finel N., Tapio P. Decoupling transport CO2 from GDP / Finland Futures Research Centre. FFRC eBOOK 1/2012. 42 p. URL: https://urn.fi/URN:NBN: fi-fe2019052116441 (дата обращения: 12.04.2021).

- Fomina V. F. Identifying the effect of decou-pling in major economic sectors of the Komi Republic // Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 2022. Vol. 15, issue 1. P. 176–193. https://doi.org/10.15838/esc.2022.1.79.9

- Измайлова А. В. Удельная водообеспечен-ность и озерный фонд регионов водного дефицита // Водное хозяйство России. 2019. № 5. С. 6–24. https://doi.org/10.35567/1999-4508-2019-5-1

- Рыбак Е. А., Рыбак О. О. Анализ региональных особенностей структуры водопользова-ния на Северном Кавказе. Часть 1. Водообеспеченность и водопотребление // Системы контроля окружающей среды. 2021. № 2 (44). С. 96–105. https://doi.org/10.33075/2220-5861-2021-2-96-105

- Демин А. П. Современная водоемкость экономик стран мира // Известия РАН. Серия географическая. 2012. № 5. С. 71–81. https:// doi.org/10.15356/0373-2444-2012-5-71-81

- Graham N. T., Hejazi M. I., Kim S. H., Davies E. G. R., Edmonds J. A., Miralles-Wilhelm F. Future changes in the trading of virtual water // Nature Communications. 2020. Vol. 11. Article 3632. https://doi.org/10.1038/s41467-020-17400-4

- Tuninetti M., Ridolfi L., Laio F. Charting out the future agricultural trade and its impact on water resources // Science of the Total Environment. 2020. Vol. 714. Article 136626. https://doi.org/10.1016/ j.scitotenv.2020.136626

- Tausová M., Culková K., Kudelas D., Gabániová L., Kosco J., Mehana I. Evaluation of water resources through efficiency index and water productivity in EU // Energies. 2022. Vol. 15 (23). Article 9123. https://doi.org/10.3390/en15239123