Оценка воспроизводственного потенциала региона

Автор: Ахунов Рустем Ринатович

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Экономические науки

Статья в выпуске: 21, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье описывается разработанный автором подход к оценке воспроизводственного потенциала в разрезе трех субъектов (ключевых стейкхолдеров), играющих определяющую роль в развитии региона: бизнеса, государства (власти) и населения. В качестве дополнительного компонента представлена общая среда региона, которая оказывает значительное влияние на функционирование этих трех субъектов и формируется под воздействием как внутренних, так и внешних факторов национального и международного характера. Выявлено, что управление воспроизводственным потенциалом является действенным инструментом в повышении эффективности хозяйствования региональной экономики.

Регион, воспроизводственный потенциал, стейкхолдеры, бизнес, население, государство, оценка, рейтинг регионов, конкурентоспособность

Короткий адрес: https://sciup.org/14937862

IDR: 14937862 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Оценка воспроизводственного потенциала региона

Одним из наиболее важных компонентов фундамента социально-экономического развития региона можно считать его воспроизводственный потенциал, который, по сути, не только является системообразующим фактором формирования структуры региональной экономики и ее долгосрочного функционирования, но и играет ведущую роль при постановке задач перспективного развития региональными органами управления.

Наиболее комплексным среди существующих подходов представляется подход к воспроизводственному потенциалу К.Н. Юсупова, А.В. Янгирова [1; 2], согласно которому взамен категории «экономический потенциал» предлагается понятие «воспроизводственный потенциал», представляемое как совокупность ресурсов региональной экономики, ее факторов, условий функционирования и результатов, формирующихся в процессе воспроизводства регионального продукта при достижении ключевых целей развития региона.

В отличие от предыдущих в этом подходе воспроизводственный потенциал региона рассматривается как система, включающая природно-ресурсные, трудовые, инвестиционные и другие подсистемы со свойственными им особенностями, но в то же время взаимосвязанные друг с другом и объединенные общей целью – удовлетворение потребностей региона в эффективном развитии. Отмечается, эта система обладает как входами, так и выходами, что позволяет ей сообщаться с аналогичными структурами в других регионах и национальной экономике в целом.

Также К.Н. Юсуповым и А.В. Янгировым подчеркивается, что если экономический потенциал больше тяготеет к процессу производства (первой фазе воспроизводства), то воспроизводственный потенциал призван охватить весь воспроизводственный процесс (включая, помимо производства, стадии распределения, обмена, потребления, промежуточную и конечную составляющие последнего элемента). Подмечена следующая особенность: в фазе производства продукта происходит потребление потенциала, а в фазе потребления продукта – формирование потенциала.

Кроме того, если экономический потенциал рассматривается чаще как основа производства товаров и услуг, то воспроизводственный потенциал в дополнение к этому служит базой формирования еще и ресурсов, потенциалов региональной экономики. В результате возможно построение цепочки элементов воспроизводственного потенциала, в которой потенциал первого порядка может формировать потенциал второго порядка, а тот, в свою очередь, – третьего и т. д.

В развитие рассмотренного выше подхода предлагаем рассматривать воспроизводственный потенциал региона (и макроэкономических систем вообще) в разрезе трех субъектов (ключевых стейкхолдеров), играющих определяющую роль в развитии региона: бизнеса, государства

(власти) и населения. На все эти три субъекта значительное влияние оказывает общая среда региона, которая формируется под воздействием как внутренних (в том числе и деятельности обозначенных стейкхолдеров), так и внешних (включая внешних стейкхолдеров) факторов национального и международного характера. Таким образом, для комплексной оценки воспроизводственного потенциала региона предлагается выделение четырех ее слагаемых: общая среда (фон) региона, бизнес (бизнес-сообщество), государство (власть) и население.

Разработанный подход позволит на более системной и предметной основе рассматривать воспроизводственный потенциал в контексте его основных носителей. Потенциал каждого из выделенных объектов может быть представлен как совокупность подсистем.

В исследовании мы сделали упор на официальной статистической информации, в большей степени представленной в ежегодном издании Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели» [3]. Однако нельзя не отметить недостаток официальной информации Росстата, связанный с запаздыванием публикации отечественной статистикой развернутых данных по регионам России в связи с достаточно долгим периодом обработки. Поэтому статистическая информация по итогам 2013 г. была официально представлена лишь в конце 2014 г. (то есть почти через год после отчетного). Соответственно, анализ был проведен или по 2013 г., или в динамике, оканчивающейся отмеченным периодом.

Следует оговориться, что в отношении воспроизводственного потенциала невозможно избежать двух проблем. Первая проблема связана с тем, что первичные показатели измеряются разнохарактерно, к примеру одни - в натуральных, другие - в стоимостных величинах. Даже стоимостные показатели достаточно часто будут несопоставимы друг с другом, так как характеризуют разные моментные и поточные процессы, объекты и охваты выборки.

Одним из способов решения этой проблемы является перевод первичных показателей с помощью непараметрических методов многомерного анализа в некоторые сопоставимые величины. Наша методика основывается на способе перевода в семибалльную шкалу Всемирного экономического форума [4], результаты которой воспринимаются достаточно наглядно: 1 -наихудший, 7 - наилучший результат (формулы 1-4):

-

1) в отношении показателей, для которых желательно их наращивание (к примеру, инвестиции в основной капитал):

;Ь6/( ■■ ). 1

Xхтах xmin/ где рГ - это балльная оценка региона r по i-му показателю;

х Г - значение i -го статистического показателя по региону г;

Х тах - максимальное значение показателя среди всех анализируемых регионов; х^ - минимальное значение показателя среди всех анализируемых регионов;

-

2) в отношении показателей, для которых желательно их снижение (к примеру, удельный вес убыточных предприятий):

Р Г = — 6х ( /—ХУ ) + 7 .

X хтах xmin/

Для агрегирования полученных баллов по частным показателям использовалась следующая формула:

СГ=^^рГ , (3)

где С Г - интегральный показатель по j -й группе в регионе г;

-

i - номер частного показателя;

-

к - количество частных показателей в группе.

Наконец, интегральный показатель воспроизводственного потенциала или конкурентоспособности рассчитывался следующим образом:

I^^Gf , (4)

где I ? - интегральный показатель воспроизводственного потенциала (P);

-

j - номер группы показателей;

-

n - количество групп показателей.

Вторая проблема касается взаимопересечения показателей, в результате чего неизбежен повторный счет. К примеру, часть оборота предприятий и организаций включает налоги и сборы государства, соответственно, налицо пересечение этого показателя с объемами доходов государства. Однако полагаем, что обеспечение полной и всесторонней оценки оправдывает эту проблему, в противном случае, во-первых, для «очищения» показателей придется уходить от разнообразия, значительно упрощать методику, отказываясь от учета пересекающихся показателей;

во-вторых, как правило, официальная статистика приводит валовые (итоговые) данные без промежуточных показателей (которых часто у Росстата и нет, так как в целях облегчения для предприятий и организаций статистической отчетности промежуточные показатели и не запрашиваются), соответственно, при «очищении» первичных параметров возрастет доля экспертных оценок, что обусловит искажение расчетной базы.

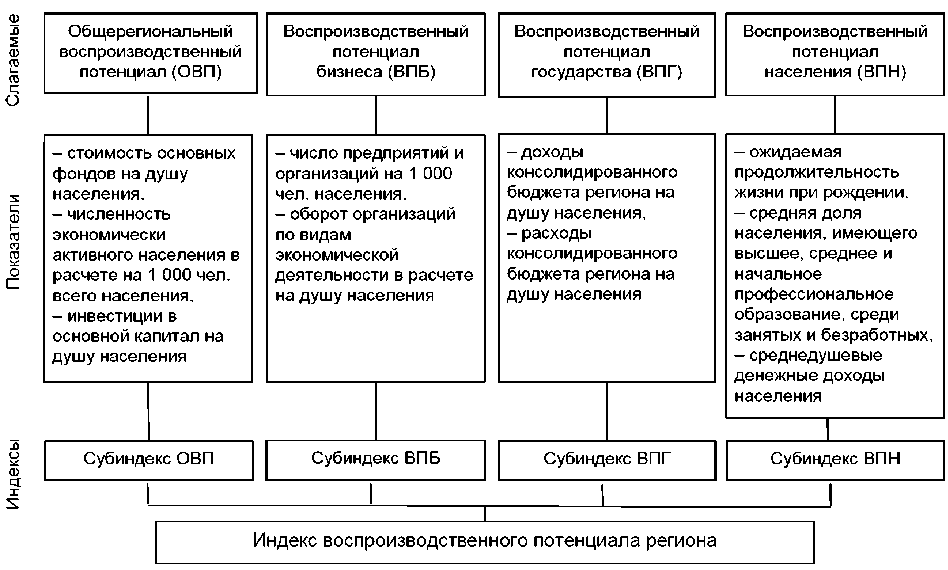

Вначале были определены показатели, явившиеся основой для расчета воспроизводственного потенциала региона, который рассчитывался как условная совокупность потенциалов приведенных выше четырех слагаемых (рисунок 1).

Рисунок 1 – Методика расчета воспроизводственного потенциала региона

Для расчета общерегионального воспроизводственного потенциала за основу была взята классическая триада «труд - земля - капитал». На первый взгляд, наиболее правильным здесь было бы проанализировать трудовые ресурсы, природно-ресурсный потенциал и основные фонды. Однако полные сведения о природно-сырьевых ресурсах в разрезе регионов, в том числе и по соображениям национальной безопасности, в настоящее время не публикуются. Также остается достаточно неразвитой российская региональная статистика по трудовым ресурсам. В то же время предпочтительной может оказаться оценка экономически активного населения, которое представляет собой более адекватную составную часть всего населения с позиции труда, нежели трудовые ресурсы. В дополнение же к основным фондам нельзя не учесть важнейший параметр, определяющий возможности региона к дальнейшему воспроизводству, - это инвестиции. Таким образом, в этой группе были использованы следующие показатели:

-

- стоимость основных фондов на душу населения,

-

- численность экономически активного населения в расчете на 1 000 чел. всего населения, - среднедушевые инвестиции в основной капитал.

Для оценки воспроизводственного потенциала бизнеса было выбрано сочетание количественного (число предприятий и организаций на 1 000 чел. населения) и стоимостного (среднедушевой оборот организаций по видам экономической деятельности) параметров. Это обусловлено тем, что, несмотря на значимость стоимостного измерения, не менее важным может оказаться количество предприятий и организаций с точки зрения их так называемой «бизнес-демо-графии». Полагаем, что бизнес-демографические процессы вполне могут послужить базой воспроизводственного потенциала региона, характеризуя некую устойчивость воспроизводства бизнеса, снижающую риски колебания экономической конъюнктуры для региона (по аналогии с коммерческим банком, для которого выгоднее с позиции устойчивости иметь больше вкладчиков, хотя и с меньшей депозитной базой, чем одного вкладчика, но с большими ресурсами).

Воспроизводственный потенциал государства точнее всего, на наш взгляд, можно оценивать на основе имеющихся в его распоряжении финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на реализацию государственных задач и функций (а также местного самоуправления). Поэтому он определялся на основе и доходов, и расходов консолидированного бюджета региона (на душу населения) в целях учета разбалансированности этих потоков.

Для определения воспроизводственного потенциала населения за основу взят подход, реализуемый в рамках Программы развития ООН при расчете индекса развития человеческого потенциала. Согласно этому подходу должны учитываться три ключевых элемента: долголетие, образование и уровень жизни населения [5].

К сожалению, в настоящее время российская региональная статистика не располагает полными данными для расчета этого индекса по современной методике. К примеру, отсутствует информация в разрезе регионов России по ожидаемой продолжительности обучения и т. д. Поэтому эта методика была несколько упрощена и адаптирована применительно к имеющимся в распоряжении статистическим данным. Соответственно, взяты следующие показатели: ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет), средняя доля населения, имеющего высшее, среднее и начальное профессиональное образование, среди занятых и безработных (в %), среднедушевые денежные доходы населения (руб.). В отношении последнего показателя отметим, что, на наш взгляд, он точнее отражает уровень жизни населения по сравнению с валовым региональным продуктом (ВРП), так как в настоящее время расчеты ВРП по регионам производятся производственным методом, а не методом конечного использования. Поэтому ВРП на душу населения не вполне корректно будет отражать уровень жизни населения. В целях адаптации этого блока показателей к общей методике, а также для перевода в непараметрические показатели и получения агрегированных индексов использованы формулы (1) и (2).

В итоге в полученные по формуле (3) индексы по группам в разрезе общерегионального потенциала, бизнеса, государства и населения были объединены в агрегированный индекс (формула (4)), что позволило рассчитать относительный объем воспроизводственного потенциала в разрезе 80 регионов. Такое количество анализируемых регионов обусловлено тем, что Севастополь и Крым в силу отсутствия данных на момент исследования не были включены в расчеты, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа рассмотрены в составе Тюменской области, а Ненецкий автономный округ - в составе Архангельской области, иначе не вполне корректными получаются рейтинги регионов, когда после субъекта более высокого порядка идет субъект, входящий в него, а «очищенные» данные (к примеру, по Тюменской области без округов) представлены не по всем анализируемым показателям.

Одной из наиболее существенных проблем является группировка регионов. Этот процесс особенно осложняется, когда между регионами имеется ярко выраженная дифференциация, проявляющаяся в том, что несколько регионов демонстрируют наивысшие значения, соответственно, остальная их масса аккумулируется на другом противоположном полюсе.

Для построения группировки регионов нами предложена следующая шкала:

I группа - регионы с низким значением показателя, для которых выполняется следующее условие:

Р Г < [Р Ср - 1;T.^Mt - Рф)] , (5)

где р ‘ - балльная оценка региона r по i -му показателю;

-

rl - номер региона, балльная оценка i -го показателя которого ниже среднего значения по всем регионам;

-

m - количество rl- х регионов;

-

р ‘; - балльная оценка региона rl, находящегося ниже среднего значения по всем регионам, по i -му показателю;

РСр - среднее значение i -го показателя в балльной оценке по всем регионам.

То есть в этой группе оказываются регионы, значение показателя которых ближе к минимальному среди всех регионов, чем среднее отклонение от среднероссийского уровня в меньшую сторону.

-

II группа - регионы со значением показателя ниже среднего, балльная оценка показателя которых находится в следующем интервале:

[Рср - ^^гСРн - р Ср )] < Р Г < Р ср . (6)

В эту группу войдут регионы, которые будут иметь значения, находящиеся ближе к среднероссийскому уровню, чем среднерегиональное отклонение от среднероссийского уровня в меньшую сторону, а также если они находятся ниже среднего по России.

-

III группа - регионы со значением показателя выше среднего, находящегося в промежутке: Р ср < Р г < [ Р ср + ~^ Г^ = 1 ( Р Г^ Р ср )] , (7)

где rh – номер региона, балльная оценка i -го показателя которого выше среднего значения по всем регионам;

s – количество rh- х регионов;

p ^h - это балльная оценка региона rh, находящегося выше среднего значения по всем регионам, по i -му показателю.

Регионы этой группы будут характеризоваться тем, что их показатель будет выше среднего по России, но их отклонение от среднего по стране ниже среднерегионального отклонения от среднероссийского уровня в большую сторону.

-

IV группа – регионы с высоким значением показателя, который отвечает неравенству:

рт > [р ср + ~^ rh=1 ( p rh — р ср )] . (8)

В этой группе будут регионы, наиболее близкие к максимальному уровню, по крайней мере, их отклонение будет выше среднерегионального отклонения от среднероссийского уровня.

В результате по проведенным расчетам выявлено, что наивысшим интегральным воспроизводственным потенциалом обладает Москва. Она лидирует практически по всем рассматриваемым позициям, занимая места от 1-го до 12-го. На втором месте находится Чукотский автономный округ, который, однако, характеризуется тем, что при высоких потенциалах в целом по региону, бизнесу и государству обладает слабым потенциалом населения, что выражается в крайне низкой продолжительности жизни и удельной образованности населения (79-е и 78-е места среди 80 рассматриваемых регионов соответственно). Примерно так же, но в менее выраженной степени характеризуется регион, находящийся на третьем месте, – Сахалинская область. На четвертом месте – Тюменская область, которая при относительно высоком общем уровне обладает низким потенциалом государства: по объему доходов на душу населения этот регион располагается на 71-м месте, по объему расходов – на 49-м. Находящаяся на 5-м общем месте Магаданская область тем не менее так же, как и приведенные выше Чукотский автономный округ и Сахалинская область, характеризуется 74-м местом по ожидаемой продолжительности жизни и 73-м – по уровню образования населения.

Рейтинг регионов по воспроизводственному потенциалу замыкают Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский край, Республики Дагестан, Чеченская и Тыва, которые практически по всем входящим показателям не характеризуются высокими позициями, за исключением ожидаемой продолжительности жизни населения, где Республика Дагестан занимает третье место, Кабардино-Балкарская и Чеченская Республики – седьмое и восьмое места среди всех регионов соответственно. Тем не менее обращают на себя внимание некоторые регионы с явно диспропорциональным развитием потенциалов.

К примеру, аутсайдер – Республика Тыва характеризуется потенциалом государства выше среднего, у региона 13–14-е позиции по доходам и расходам бюджета на душу населения. Такая же ситуация складывается и для Еврейской автономной области, находящейся на итоговом 63-м месте, где бюджетные доходы и расходы характеризуются 8–9-ми местами. Республика Северная Осетия – Алания при общем 65-м месте находится на 8-м месте по потенциалу населения, тогда как другие ее группы потенциалов находятся на уровне 70-х мест. Или Амурская область: по общерегиональному потенциалу занимает 14-е место (группа «выше среднего»), по потенциалу бизнеса – 62-е (низшая группа), по потенциалу государства – 7-е (группа «выше среднего»), по потенциалу населения – 72-е (низшая группа).

На наш взгляд, подобные регионы заслуживают более пристального внимания со стороны федеральных органов при оценке эффективности регионального управления. Предложенная методика позволяет выявлять такие регионы и определять их системные макроэкономические проблемы. В целом все входные группы показателей имеют связь с итоговой интегральной оценкой воспроизводственного потенциала. В наибольшей степени на итоговую оценку, если оценивать в разрезе рассматриваемых регионов, оказывает влияние общерегиональный потенциал (коэффициент корреляции 0,86), далее потенциал бизнеса (0,85), затем государства (0,69) и, наконец, населения (0,62).

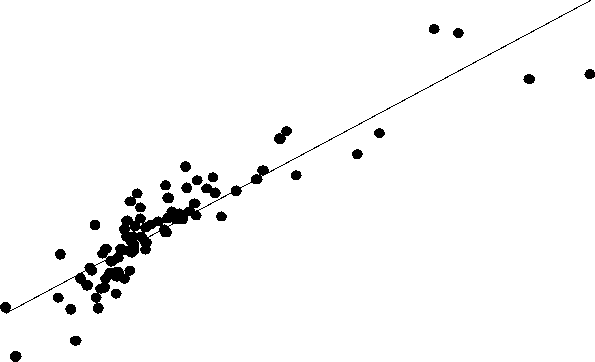

Также проведенные расчеты показывают, что рассчитанные по разработанной нами методике значения воспроизводственного потенциала достаточно тесно коррелируют с одним из главных показателей эффективности региональной экономики – производительностью труда, рассчитываемой как отношение ВРП к численности занятых (рисунок 2), которое для сопоставимости взято в логарифмической шкале.

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

5,5

5,3

5,1

4,9

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

5,5

Воспроизводственный потенциал в 2013 г., в баллах

Рисунок 2 - Распределение регионов Российской Федерации в зависимости от воспроизводственного потенциала и производительности труда в 2013 г. [6]

Соответственно, коэффициент корреляции производительности труда с балльной оценкой воспроизводственного потенциала составил 0,9. Построенный график позволяет заметить, что управление воспроизводственным потенциалом является действенным инструментом в повышении эффективности хозяйствования региональной экономики.

Более того, на наш взгляд, в целях углубления анализа следует сопоставлять воспроизводственный потенциал региона с его конкурентоспособностью [7; 8]. Воспроизводственный потенциал представляется в некотором роде объемной характеристикой, отражающей имеющиеся ресурсы. В свою очередь, конкурентоспособность – это качественная характеристика воспроизводственного потенциала, характеризующая его способность отвечать требованиям рыночной среды, ожиданиям инвесторов, его степень качественного превосходства и успеха по сравнению с другими регионами. Вполне возможно, что регион может обладать значительным воспроизводственным потенциалом, но быть неконкурентоспособным, и наоборот. В то же время сужающийся тип воспроизводства потенциала ставит под сомнение перспективы экономического развития региона. Таким образом, необходимо выявление пропорций и диспропорций в воспроизводственном потенциале регионов и их конкурентоспособности.

Ссылки и примечания:

-

1. Юсупов К.Н., Янгиров А.В. Концепция анализа воспроизводственного потенциала региона // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 16. С. 6–15.

-

2. Янгиров А.В. Воспроизводственный потенциал в системе управления региональной экономикой : дис. … д-ра экон. наук. Уфа, 2008.

-

3. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014 : стат. сб. / Росстат. М., 2014.

-

4. Schwab K., Sala-i-Martín X. The Global Competitiveness Report 2014–2015. Geneva, 2014.

-

5. Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York, 2014.

-

6. Разработано автором.

-

7. Ахунов Р.Р. Взаимосвязь конкурентоспособности и воспроизводственного потенциала региона / / Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 5. С. 79–89.

-

8. Ахунов Р.Р. Конкурентоспособность региона как результат реализации воспроизводственного потенциала // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 5 (18). С. 140–144.

Список литературы Оценка воспроизводственного потенциала региона

- Юсупов К.Н., Янгиров А.В. Концепция анализа воспроизводственного потенциала региона//Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 16. С. 6-15.

- Янгиров А.В. Воспроизводственный потенциал в системе управления региональной экономикой: дис.. д-ра экон. наук. Уфа, 2008.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: стат. сб./Росстат. М., 2014.

- Schwab K., Sala-i-Martin X. The Global Competitiveness Report 2014-2015. Geneva, 2014.

- Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing Vulnerabilities and Building Resilience. New York, 2014.

- Разработано автором.

- Ахунов P.P. Взаимосвязь конкурентоспособности и воспроизводственного потенциала региона//Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. № 5. С. 79-89.

- Ахунов P.P. Конкурентоспособность региона как результат реализации воспроизводственного потенциала//Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2014. № 5 (18). С. 140-144.