Оценка возможности использования модели магнитосферной суббури Е. А. Пономарева для анализа геомагнитных возмущений в период магнитной бури 14 и 15 декабря 2006 г

Автор: Магер О.В., Золотухина Н.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 16, 2010 года.

Бесплатный доступ

Для большой магнитной бури 14 и 15 декабря 2006 г. построены пространственные распределения давления и потоков высыпающихся частиц магнитосферной плазмы. При вычислениях применена модель, разработанная Е.А. Пономаревым. Для задания реальных начальных и граничных условий использованы данные спутников «Geotail» и ACE. Модельные расчеты сопоставлены с пространственным распределением поля геомагнитных возмущений, зарегистрированных в течение бури наземными магнитными обсерваториями. Получено, что в существующем виде модель обеспечивает в основном соответствие между широтными перемещениями электронных высыпаний и авроральных электроджетов, но не отражает долготную структуру последних. Она не дает мощного западного электроджета, зарегистрированного всеми обсерваториями авроральной зоны в главную фазу магнитной бури.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103410

IDR: 142103410 | УДК: 550.385

Текст научной статьи Оценка возможности использования модели магнитосферной суббури Е. А. Пономарева для анализа геомагнитных возмущений в период магнитной бури 14 и 15 декабря 2006 г

Более 30 лет в ИСЗФ создавалась структурноадекватная модель магнитосферной суббури, главное достоинство которой – последовательный анализ причинно-следственных связей между физическими процессами, развивающимися перед околоземной ударной волной, в пограничных слоях, в плазменном слое, во внутренней магнитосфере и в Е-слое ионосферы [Пономарев, Седых, 2006]. По мнению авторов, результаты модельных расчетов воспроизводят основные токовые элементы суббури, в том числе западный электро-джет, активизация которого является основным признаком суббуревого возмущения . Однако слабое поле крупномасштабной магнитосферной конвекции, использованное в модели, не способно объяснить резкое локальное усиление потока магнитосферной плазмы и западной авроральной электроструи во взрывную фазу суббури. Мы предположили, что модель [Пономарев, Седых, 2006] может быть использована для расчета медленной конвективной составляющей геомагнитных возмущений и проверили это путем анализа явлений, наблюдавшихся в магнитную бурю 14 и 15 декабря 2006 г.

Граничные условия

В модели [Пономарев, Седых, 2006] динамика продольных магнитосферных токов и токов, текущих в ионосфере, определяется пространственновременной структурой плазменного давления ( P pla), рассчитанного по зависящим от времени значениям P pla( t ), заданным на окружности радиуса 10 R E в плоскости магнитного диполя, и напряженности Е с ( t ) поля магнитосферной конвекции. Для задания

Рис . 1.

Оценка возможности использования модели магнитосферной суббури … граничных условий мы использовали данные (плотность и энергия протонов и электронов), полученные спутником «Geotail» в 08:00 UT 14.12.2006 – 02:00 UT 15.12.2006 на участке орбиты, показанном на верхней панели рис. 1. По ним были рассчитаны значения Ррla(t), показанные на средней панели. Значения Ес(t) (нижняя панель) определены по данным спутника АСЕ [Lei et al., 1981; Liou et al., 2001]. При вычислениях использованы ряды данных, содержащие вариации с периодами T>15 мин.

Формула для расчета давления плазмы внутри магнитосферы имеет вид [Пономарев, Седых, 2006]

L 20 3

P ( L ) = P pia (t ) 1- 0 1 exp { - yJ -J ;

L I T I dt = dR = R0dλ

τ VR τ Vλ τ , где τ – время опустошения плазменной трубки, τ=τ0L4; τ0 – время жизни частицы (1 с для электронов, 12 с для протонов); γ= 5/3 – показатель адиабаты; VR, Vλ – радиальная и азимутальная скорости:

V R = V o L 9/2cosX , Vx = - 2.5 V 0 L 9/2sinX + V 1 L ,

E h ( L ) = ( e2 N e ) J

f________(^'

V m e ( v e + ® 2

ωi

) m. ( P i + Ю2

)

),

dz ,

где е – заряд электрона, mi, me – масса иона и электрона, юе и toi - электронная и ионная циклотронные частоты, а Pi, ve - частоты столкновений ионов и электронов с нейтральными частицами. Расчеты выполнены для ионов NO+, преобладающих на высотах Е-области. Интегрирование идет по всей толщине динамо-области, т. е. от 90 до 130 км. Поскольку пространственная неоднородность распределения ионизации по широте намного превосходит неоднородность электрического поля, авторы [Пономарев, Седых, 2006] полагали, что dJ6 / дО « ЕедЕ / ЭО.

Электрическое поле проецируется из магнитосферы в ионосферу по магнитным силовым линиям. Поверхностная плотность токов Холла определяется по формулам J х = Е H E ^ , J е = Е H E 6 .

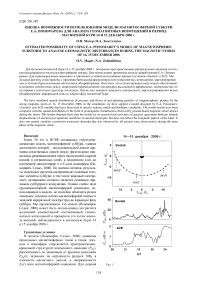

На рис. 2 в координатах дипольная широта – долгота приведены карты изолиний поверхностной плотности токов Холла для трех моментов времени. Указаны максимальные значения тока J max .

*

где V = V •

1 267 8 op f L o f

1 1 I

8 1 V L )

, £ 1 =е ф 1 / L ,

ф 1 =Q R i2 B o /c=2.25-1O 2 CGSE,

ε0e = 1.13 кэВ , ε 0p = 4.54 кэВ – начальная энергия электронов и протонов, определенная по данным спутника «Geotail», находившегося на L ~ 9 R E . Скорость конвекции определялась как

V 0=c [ E c x B ] / B 2.

Результаты модельных расчетов

Для того чтобы модельные расчеты можно было сравнить с данными ионосферных наблюдений, по формулам работы [Пономарев, Седых, 2006] при граничных условиях, показанных на рис. 1, с шагом 15 мин были рассчитаны потоки энергии высыпающихся электронов и построены карты изолиний поверхностной плотности токов Холла в динамообласти ионосферы. Потоки энергии высыпающихся электронов вычислялись по формуле je( L) = 2.5 B1 J Pe'( L) dl / Bt , где Pe' (L) – давление электронов.

Далее определялась интегральная проводимость Холла. Так как на образование одной электронноионной пары в среднем затрачивается энергия δε, равная 32 эВ, скорость ионизации определяется как ~ j e/ H §£ ( §£ в эргах), где j e( L ) - плотность потока энергии высыпающихся электронов (эрг/(см2с)), а электронная плотность в установившемся режиме

Ne( L) = ( je( L) H58a )1/2, где α – коэффициент рекомбинации, Н – толщина динамо-слоя в сантиметрах. Тогда интегральная проводимость Холла

Сопоставление модельных расчетов с авро ральными магнитными возмущениями

Согласно модельным расчетам, в авроральной зоне во всем рассмотренном интервале UT должны существовать зеркально-симметричные относительно полуденно-полуночной линии, немонотонно меняющиеся по интенсивности и смещающиеся по широте западный и восточный электроджеты.

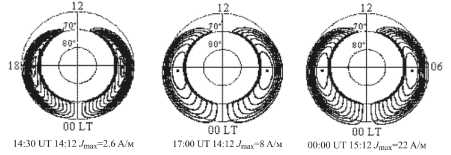

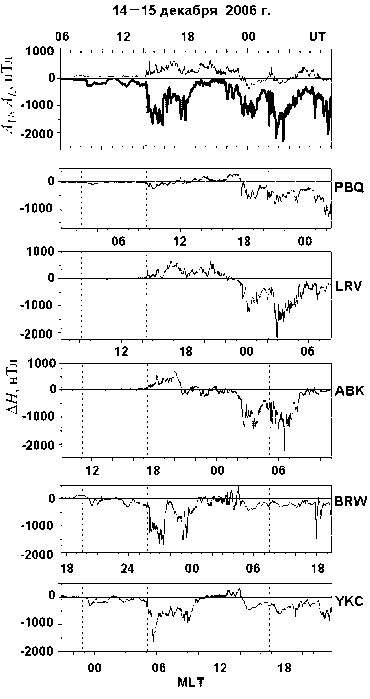

Информация о геомагнитных возмущениях, зарегистрированных авроральными станциями во время магнитной бури, представлена на рис. 3. Крайние вертикальные штриховые линии указывают границы интервала модельных расчетов, средняя – SSС. Судя по вариациям AU-, AL-индексов и горизонтальной составляющей магнитного поля ∆H на авроральных станциях, в первые девять часов магнитной бури в утреннем и вечернем секторах действительно было зарегистрировано усиление поля западного и восточного электроджетов , что качественно согласуется с модельными расчетами . Однако долготное распределение значений J max , показанных на рис. 4 точками, значительно отличается от построенного методом наименьших квадратов по экспериментальным данным долготного распределения Δ H (сплошная линия).

Сходство между модельной и экспериментальной структурой ионосферных токов полностью нарушено в 23:00 UT 14.12.2006 – 04:30 UT 15.12.2006, когда все AE -станции регистрируют поле одного (западного), а не двух (западного и восточного) джетов , полученных в модельных расчетах.

Рис . 2.

О . В . Магер , Н . А . Золотухина

Рис . 3.

Рис . 4 .

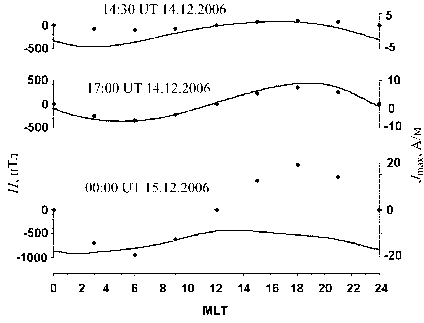

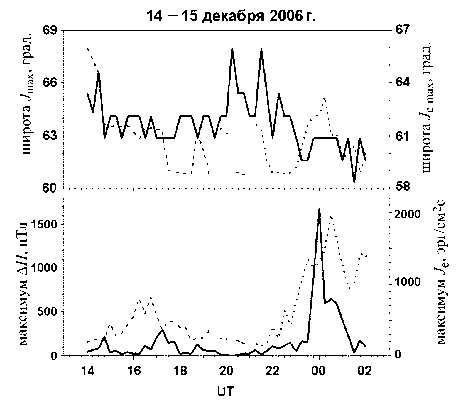

Пример сопоставления изменений широты максимума и амплитуды поля авроральных электроджетов с широтой и амплитудой максимума потока энергии высыпающихся электронов приведен на рис . 5. Характеристики восточного и западного электроджетов получены по данным IMAGE и показаны пунктирной и штриховой линиями соответственно. Характеристики потока высыпающихся электронов j e определены для центрального меридиана IMAGE и показаны сплошными линиями. Видно качественное подобие изменений широты и интенсивности авроральных электроджетов и электронных высыпаний в 14:00– 18:00 и 23:00–02:00 UT.

Рис . 5.

Выводы

Авторы работы [Пономарев, Седых, 2006] выполняли модельные расчеты при средних характерных для геомагнитных возмущений значениях плазменного давления и напряженности поля конвекции. В нашей работе входные параметры были определены по измерениям спутников, находившихся во время анализируемого события в магнитосферном плазменном слое и солнечном ветре. Мы показали, что следующие из модели широтные перемещения максимума плотности потока энергии высыпающихся электронов соответствуют смещениям центров авроральных электроджетов. Однако долготная структура модельных токов значительно отличается от наблюдавшейся. По модельным расчетам на всем протяжении магнитной бури должны были существовать два почти симметричных относительно полуденно-полуночного меридиана и близких по интенсивности токовых вихря, соответствующих западному и восточному электроджетам, а магнитные наблюдения показывают, что в главную фазу бури основным и фактически единственным был западный электроджет.

Полученные результаты показывают, что в существующем виде модель Е.А. Пономарева может объяснить только широтные смещения электродже-тов, но не их долготную структуру. Для адаптации модели необходимо дальнейшее ее развитие, в частности введение начальных условий, учитывающих азимутальную неоднородность плазменного давления во внешней магнитосфере.