Оценка взаимодействия некоммерческих организаций с системой муниципального управления

Автор: Мухин М.А., Урасова А.А.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 3 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

Представленная работа актуализирует вопрос повышения эффективности системы муниципального менеджмента на основе задействования ресурса некоммерческих организаций. Авторы задались целью оценить взаимодействие некоммерческих организаций в форме территориального общественного самоуправления с субъектами муниципального управления в системе муниципального менеджмента города Перми. В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что деятельность некоммерческих организаций в форме территориального общественного самоуправления в системе муниципального менеджмента приводит к значимым экономико-управленческим эффектам, что повышает эффективность системы муниципального менеджмента, муниципальной экономики. Методическую основу работы составил синтез методов экспертного опроса, факторного анализа, моделирования структурными уравнениями (SEM). Авторам удалось получить ряд значимых результатов: обосновать ключевые научные категории, определив базовое понятие взаимодействия некоммерческих организаций и субъектов муниципального управления, обозначив границы системы муниципального менеджмента; разработать методику оценки взаимодействия некоммерческих организаций в системе муниципального менеджмента и апробировать ее на примере организаций в форме территориального общественного самоуправления города Перми. В частности, доказано, что показатели деятельности некоммерческих организаций в совокупности индикаторов задействования дополнительных ресурсов и населения устойчиво и значимо взаимосвязаны с индикаторами развития территории; взаимодействие с системой муниципального менеджмента устойчиво и значимо взаимосвязано с индикаторами развития территории; деятельность некоммерческих организаций опосредованно взаимосвязана с индикаторами, отражающими развитие территории, что обусловлено процессами взаимодействия с системой муниципального менеджмента. Таким образом, продемонстрировано наличие прямых и косвенных эффектов от деятельности некоммерческих организаций на территории, возникающих в процессе взаимодействия с субъектами муниципального управления. Наличие таких эффектов обосновало значимость деятельности некоммерческих организаций в форме территориального общественного управления в решении вопросов местного значения, в организации и реализации мероприятий местного значения, в привлечении дополнительных средств для решения социально-экономических вопросов территории.

Некоммерческая организация, территориальное общественное самоуправление, система муниципального менеджмента, субъекты муниципального управления

Короткий адрес: https://sciup.org/147243907

IDR: 147243907 | УДК: 334.021 | DOI: 10.15838/esc.2024.3.93.13

Текст научной статьи Оценка взаимодействия некоммерческих организаций с системой муниципального управления

Современные экономические условия, возникшие в РФ, ориентируют все сектора экономики на активизацию резервов и поиск точек роста в достижении ключевых стратегических приоритетов. Такая установка вызывает необходимость усиленного развития субъектов хозяйственной деятельности, в том числе «третьего сектора», к которым относятся некоммерческие организации. Учитывая все многообразие форм некоммерческих организаций, следует говорить об их совокупности как о значимом ресурсе, задействование которого может увеличивать результативность хозяйственной деятельности на территории и способствовать экономическому росту.

Привлечение такого рода ресурса в целях реализации потенциала территории нуждается в разработке и апробации соответствующих управленческих механизмов, основой которых выступает взаимодействие некоммерческого сектора с субъектами управления на всех уровнях экономики (федеральном, региональном, муниципальном). В связи с этим исследование управленческих практик отдельных некоммерческих организаций (далее – НКО) и процессов их взаимодействия с субъектами муниципального, регионального, федерального управления представляется актуальной научной проблемой. Ее решение в конечном счете ориентировано на формирование индикаторов экономического роста, в основе которых лежат метрики, отражающие результативность взаимодействия и экономико-управленческие эффекты, прежде всего в муниципальных образованиях.

Обозначенное исследовательское поле актуализирует вопросы взаимодействия субъектов муниципального управления и особых форм некоммерческих организаций, способных решать широкий спектр вопросов, аккумулировать территориальные потенциалы и резервы, при этом получать значимые экономико-управленческие эффекты. Такая постановка вопроса вызвала потребность в рамках данного исследования обратиться к некоммерческим организациям в форме территориального общественного самоуправления (далее – ТОС), которые обладают значимым потенциалом взаимодействия в муниципальной экономике, становясь одним из основных субъектов хозяйственной деятельности. Так, по данным ежегодного совместного мониторинга Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления и Министерства юстиции РФ, в Российской Федерации насчитывается более 34874 ТОС в 84 субъектах РФ1. Отметим, что, выступая уникальной формой НКО в теоретическом плане, не все ТОС зарегистрированы в качестве НКО. Тем не менее считаем возможным и целесообразным рассмотреть ТОС как теоретико-методическую категорию, непосредственно выступающую формой НКО.

В рамках статьи в качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о том, что взаимодействие некоммерческих организаций в форме территориального общественного самоуправления с субъектами муниципального управления приводит к значимым экономикоуправленческим эффектам, что влечет повышение эффективности системы муниципального менеджмента, рост муниципальной экономики.

С целью проверки данного утверждения представлена оценка взаимодействия некоммерческих организаций в форме территориального общественного самоуправления с субъектами муниципального управления в отдельном муниципальном образовании.

Теоретико-методологические основы

Прежде всего необходимо определить границы системы муниципального управления и муниципального менеджмента. Классическая система муниципального управления включает субъекты муниципального управления в состав выборных и иных органов местного самоуправления, деятельность которых направлена на развитие территории и обеспечение населения в ключевых социально-экономических сферах. Такая управленческая практика, апро- бированная несколькими десятилетиями, выявила ряд недостатков, связанных с ограниченностью ресурсов, значительной дистанцией между населением и органами власти, сложностью взаимодействия посредством бюрократических процедур и пр.2

Встречающиеся в научном поле определения указывают на то, что муниципальный менеджмент включает муниципальное образование и систему местного самоуправления (Макарова, Деменко, 2016); муниципальный менеджмент представляет собой социальноэкономические отношения, формирующиеся в процессе развития территории; муниципальный менеджмент включает органы муниципального управления и самоуправления (Деменко, Макарова, 2016).

В научной литературе встречается несколько подходов к определению муниципального менеджмента (Фадейкина и др., 2019): 1) синонимично муниципальному управлению, направленному на реализацию полномочий органов власти в части социально-экономического развития региона, расходования муниципальных финансов (Ашмаров, 2019); 2) как процесс решения вопросов местного значения, то есть практика регулирования социально-экономических отношений (Маркина и др., 2018); 3) как совокупность взаимоотношений населения и органов муниципального управления, в процессе развития которых (Фадейкин, Фадей-кина, 2002; Уханова и др., 2022) формируется система взаимодействия с властными институтами, хозяйствующими субъектами, НКО и пр.; в конечном счете муниципальный менеджмент – вид управления, направленный на вовлечение местного населения в процессы управления (Новоянц, Кирилюк, 2018); 4) менеджмент как часть системы муниципального управления, связанная с отдельными направлениями деятельности органов власти, например проектный менеджмент3, менеджмент муниципальных финансов и пр. (Айрапетов, 2017).

С нашей точки зрения, система муниципального менеджмента отличается возможностью взаимодействия некоммерческой организации с субъектами муниципального управления, деятельность которых направлена на решение социально-экономических задач территории и удовлетворение потребностей местного населения. Такой подход позволяет увеличить количество источников дополнительного финансирования, использовать ресурсы самой НКО, использовать НКО как форму взаимодействия, вовлекая население в управленческие процессы в муниципалитете (Малахов, Якобсон, 2021), рассматривать НКО как инструмент взаимодействия с другими хозяйствующими субъектами.

В свою очередь взаимодействие НКО в системе муниципального менеджмента можно определить как систему взаимоотношений между некоммерческими организациями, предоставляющими услуги, и субъектами муниципального менеджмента, при которой организа- ции выступают в роли узлов в конкретной сфере деятельности (Бек и др., 2014). При этом все участники имеют схожие интересы, связанные с реализацией потребностей местного населения, и общие цели, направленные на улучшение благосостояния граждан, что в совокупности определяет конкретные формы взаимодействия (Груздева, 2016; Олескин, 2016). Таким образом, ключевое значение для участников такого взаимодействия имеет обмен опытом и управленческой практикой в целях формирования единого вектора развития территории (рис. 1).

В контексте развития системы муниципального менеджмента существенной составляющей взаимодействия некоммерческих организаций являются ресурсы (Косыгина, 2021). Следует отметить положительные эффекты такого взаимодействия: использование опыта организаций, методическая поддержка, возможность обучения и пр. (Попкова и др., 2022).

Рис. 1. Место НКО в форме ТОС в системе муниципального менеджмента

Система муниципального менеджмента

Субъекты муниципального менеджмента

Выборные и иные органы местного самоуправления

Некоммерческие организации в форме ТОС

Формы, инструменты и механизмы сетевого взаимодействия субъектов

Федеральные и региональные органы власти, фонды

Хозяйствующие субъекты

Реализация социально-экономической политики территории

Источник: составлено авторами.

Некоммерческие организации, выступая хозяйствующими субъектами, создают условия для выстраивания партнерских отношений между властью, бизнесом и населением. При этом недостаток ресурсов некоммерческих организаций может быть устранен именно в рамках взаимодействия как с другими некоммерческими организациями, так и с субъектами муниципального управления.

Имеющаяся практика взаимодействия некоммерческих организаций демонстрирует укрепление потенциала организаций за счет обмена практиками, технологиями работы, а также общих ресурсов, что может быть выражено в появлении ряда эффектов в развитии соответствующей территории (Косыгина, 2022).

Вопрос о роли конкретных форм НКО с позиции возможности взаимодействия в системе муниципального менеджмента рассматривается в разных контекстах (Шохрина, Медведева, 2023). Так, в последние годы в научной литературе все чаще можно встретить работы, предметом рассмотрения в которых становится территориальное общественное самоуправления как особая форма НКО (Залиев, Усманова, 2018; Медведева и др., 2021). Большинство исследователей сходятся в том, что ТОС – это НКО, обладающая рядом характеристик, определяющей из которых выступает возможность взаимодействия в системе муниципального менеджмента в целях решения широкого круга социальноэкономических вопросов (Бадягина, 2011; Медведева и др., 2021).

Таким образом, ТОС как особая форма НКО имеет возможность участвовать в привлечении дополнительных средств для развития территории и решения значимых социально-экономических вопросов из федеральных (например, фонда Президентских грантов), региональных (фонда губернаторских грантов Пермского края) источников и др. Такая поддержка может иметь целый ряд эффектов как для ТОС (рост доходов, экономия собственных ресурсов за счет использования материально-технической базы муниципалитета, увеличение целевой аудитории НКО ТОС за счет участия большего количества граждан и пр.), так и для системы муниципального менеджмента (повышение бюджетной эффективности реализации муниципальных проектов, рост уровня доверия населения, увеличение скорости реализации ме- роприятий в рамках муниципальных проектов и пр.).

Представляется целесообразным более детально рассмотреть процесс взаимодействия НКО ТОС с системой муниципального менеджмента, для того чтобы выявить и конкретизировать значимые экономико-управленческие эффекты.

Взаимодействие некоммерческих организаций и субъектов муниципального управления можно определить как управленческую деятельность в системе муниципального менеджмента, основанную на реализации потенциала участников за счет обмена практиками, технологиями работы, ресурсами в целях повышения эффективности социально-экономического развития территории.

Методы и методики оценки участия некоммерческий организаций в системах государственного и муниципального менеджмента являются предметом исследований целого ряда авторов.

Можно отметить методику Л.А. Третьяковой, Т.В. Целютиной, Ж.Н. Авиловой, которые связывают характер влияния НКО на систему регионального управления с увеличением создаваемого валового регионального продукта. Основой их методики выступает расчет интегральных показателей на основе данных официальной статистики с применением методов детерминированной мультипликативной факторной модели, базирующейся на расчете средней геометрической (Третьякова и др., 2016). Такой методический подход позволил авторам учитывать социально-экономический и политический контекст участия НКО в системе регионального управления.

В.Ю. Кулькова предлагает при выстраивании методик оценки деятельности НКО в системах публичного управления различного уровня синтезировать два ключевых подхода: динамический и транзакционный. Динамические инструменты анализа позволяют метрически описывать деятельность НКО, выстраивать интегральные показатели, вырабатывать синтетические индикаторы развития НКО в контексте организации, финансирования, участия и пр. в системе публичного управления. В свою очередь транзакционный подход связан с мониторингом взаимодействия некоммерческой организации с заинтересованными сто ронами: органами публичного управления, хозяйствующими субъектами, населением (Кулькова, 2016).

Подобный синтез можно наблюдать в исследовании Е.Б. Дворядкиной, Д.М. Просто-вой, которые на основе применения метода линейного масштабирования рассчитывают частные индексы функционирования НКО, а также сводный индекс функционирования НКО в экономическом пространстве региона (Дво-рядкина, Простова, 2021).

Ряд авторов говорят о системе показателей, отражающей эффективность деятельности НКО ТОС, упоминая общие индикаторы, характеризующие организационную деятельность органов НКО ТОС; социальные параметры, связанные с оказанием социальных услуг населению, а также экономические компоненты, выраженные в положительной динамике развития территории (Максимов, 2004; Сычева, Шрамченко, 2020). В частности, предлагается оценивать экономические результаты деятельности НКО ТОС, т. е. стоимостные показатели, например затраты на предоставляемые услуги, объем привлеченных в развитие территории средств и пр. (Перфильев, Кузнецова, 2015).

Другие исследователи предлагают систему критериев, позволяющих оценить НКО в форме ТОС, учитывая направленность деятельности НКО. При этом сбор и обработка показателей по данным критериям может быть произведена различными методами, наиболее популярными из которых являются экспертный опрос и метод статистического анализа (Верет-нова, 2019).

К методам экспертного анализа применительно к муниципальной экономике и муниципальному управлению обращались многие исследователи. Так, экспертные опросы как основа методологии заложены во многих зарубежных исследованиях (Crowe, 2006; Hallegatte et al., 2019), раскрывающих вопросы реализации муниципальных ресурсов, саморазвития территории, развития социальной инфраструктуры и пр. (Sharp et al., 2016; Szajnowska-Wysocka, 2009).

С методической точки зрения экспертный опрос можно охарактеризовать рядом специфических черт: 1) компетентность эксперта;

-

2) возможность представления данных как в качественном, так и в количественном виде;

-

3) различное количество экспертов, определяемое сложностью предметного поля.

Исследователи полагают, что рост численности экспертной группы не всегда влияет на достоверность оценок. Так, традиционно при проведении очного исследования оптимальная численность группы экспертов должна варьироваться от 5 до 7 человек, а при заочных опросах численность экспертной группы должна составлять порядка 20–30 чел. (при максимуме 60–80 чел.) (Нечаев и др., 2012).

Отдельные авторы применительно к анализу экспертных оценок применяют метод частичных наименьших квадратов в целях проверки сразу нескольких гипотез. Такой подход позволяет оценить вклад каждой наблюдаемой переменной в итоговый показатель4.

Отметим исследование с применением по-луформализованной анкеты, которое позволило получить содержательные и развернутые компетентные ответы по целому ряду специфических вопросов, связанных с работой муниципальных образований Крайнего Севера Российской Федерации (Кондратович, 2022).

Модель оценки уровня организационного развития НКО, разработанную на основе анализа и систематизации более 40 соответствующих методик, используемых за рубежом, предложили ученые Высшей школы экономики5. Методика содержит 12 показателей по ключевым направлениям деятельности НКО. В частности, эксперты оценили финансовую устойчивость, внешние коммуникации, организационную культуру и пр. В опросе приняли участие более 590 НКО. Отметим также опрос, проведенный учеными ВШЭ, посвященный оценке внешних условий деятельности НКО, включающий представителей НКО из 61 региона восьми федеральных округов и предлагающий итоговое значение индекса внешней среды развития НКО как среднее значение шести показателей, включенных в модель6.

Оценка конкретных экономико-управленческих эффектов от взаимодействия НКО сопряжена с проблематикой оценки эффективности НКО как таковой. В частности, применительно к НКО критерии прибыльности, рентабельности и капитализации не могут быть использованы, поскольку к данным услугам не применимо рыночное ценообразование. В случае НКО можно говорить о нескольких концепциях измерения эффективности, в основе которых лежат различные критерии (Herman, 1990; Herman, Heimovics, 1994).

Так, эффективность НКО может трактоваться как степень достижения целей (Price, 1972), способность обеспечить ресурсы (Yuchtman, 1967; Ивановский, 2023); многоэлементный показатель (Connolly et al., 1980; Косыгина, 2020). В рамках нашего исследования предлагается, основываясь на данных экспертного опроса, выстроить собственную методику оценки взаимодействия НКО в форме ТОС с системой муниципального менеджмента, которая бы позволила выявить и конкретизировать значимые экономико-управленческие эффекты данного процесса.

Данные и методы

В отсутствие общепринятого подхода представляется целесообразным предложить методику оценки сетевого взаимодействия НКО в форме ТОС с субъектами муниципального менеджмента, основанную на экспертных оценках (табл. 1).

На основе данных о взаимодействии НКО ТОС в системе муниципального менеджмента г. Перми были сформулированы вопросы, отражающие основные характеристики такого взаимодействия, и составлена анкета экспертного опроса. В течение июня – августа 2023 года в опросе приняли участие руководители НКО ТОС. ТОС были проверены и верифицированы на соответствие понятию «некоммерческая организация» (автономность от государственных и бизнес-структур, самоуправляемость и ориентированность на оказание общественно значимых услуг, изменение социально и экономически значимых условий развития муниципальной экономики). В состав экспертов включено 85 человек.

Степень согласия с каждым утверждением оценивалась респондентами по 10-балльной шкале на основе ответов руководителей НКО ТОС на вопросы онлайн-анкеты (табл. 2).

Таблица 2. Шкала оценки для респондентов

Таблица 1. Этапы анализа взаимодействия некоммерческих организаций в системе муниципального менеджмента

|

Этап 1. Выбор экспертов. Описание выборк и |

Отобрано 85 экспертов – руководителей НКО ТОС г. Перми Пермского края |

|

Этап 2. Выбор показателей и шкалы оценки |

Выбор 14 индикаторов, основанных на данных мониторинга сетевого взаимодействия НКО ТОС в системе муниципального менеджмента г. Перми. Ответы экспертов оценивались по 10-балльной шкале |

|

Этап 3. Первичная обработка экспертных оценок и формирование компонент взаимодействия |

Производится расчет и анализ средник экспертных оценок. Компоненты сетевого взаимодействия формируются в соответствии с направлениями деятельности НКО ТОС в системе муниципального менеджмента: функциональное, организационное и процессное |

|

Этап 4. Проведение PCA-анализа и построение SEM-модели взаимодействия |

Диагностика уровня сетевого взаимодействия НКО ТОС по ключевым компонентам выявления прямых и косвенных эффектов сетевого взаимодействия |

Источник: составлено авторами.

Значение каждого индикатора рассчитывалось как среднее значение по всем утверждениям, входящим в него. При этом для каждого респондента было определено индивидуальное среднее значение показателя. Характеризуя всех экспертов в целом, фиксировалось среднее значение всех индивидуальных средних. Если респондент затруднился ответить на более чем 50% утверждений, значение исключалось. Итоговое значение индикатора рассчитано как среднее значение всех составляющих, включенных в методику оценки. В результате обработки результатов опроса были сформированы четырнадцать индикаторов, ставших основой для SEM-моделирования.

Результаты

Пермский край по уровню активности населения и динамике создания НКО ТОС является одним из лидеров. Так, на сегодняшний день количество ТОС в Пермском крае достигло 647, из них 110 – сосредоточены в г. Перми. С 2017 года НКО ТОС участвуют в конкурсах на получение субсидии из федерального бюджета. За период 2017–2022 гг. от НКО ТОС Пермского края поступило заявок на общую сумму 24 930 025,48 рублей. Из них получили финансирование только 23%.

НКО ТОС г. Перми наиболее активно участвуют в реализации мероприятий, закрепленных в муниципальных программах (около 100 мероприятий в год), и мероприятиях, направленных на развитие социальной инфраструктуры территории (порядка 60–70 мероприятий в год). Кроме того, они активны в части бюджетного планирования (25 инициатив). Такие тенденции позволили рассматривать ТОС с позиции возможностей взаимодействия с субъектами муниципального управления.

Первичный анализ средних экспертных оценок дает целый спектр аргументов, обосновывающих возможности и эффекты взаимодействия НКО ТОС в системе муниципального менеджмента г. Перми. Так, полученные данные позволили выделить три ключевых компонента взаимодействия.

Компонента 1 «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления» в составе индикаторов: поддержка некоммерческих организаций со стороны органов власти; привлечение дополнительных средств на развитие территорий; непосредственное участие НКО в управлении территорией; заинтересованность муниципального образования в работе НКО.

Компонента 2 «Развитие территории» в составе индикаторов: уровень взаимосвязи показатели развития с показателями развития муниципального образования; уровень влияния НКО на качество и эффективность работы администрации; влияние деятельности некоммерческих организаций на развитие муниципальных образований; влияние деятельности некоммерческих организаций на развитие муниципального менеджмента; степень развития некоммерческого сектора на территории.

Компонента 3 «Деятельность НКО» в составе индикаторов: э ффективность НКО как партнера местной администрации; э ффективность НКО как элемента системы муниципального менеджмента; у ровень сетевого взаимодействия НКО в развитии экономики муниципального образования.

Рассчитанные методом главных компонент факторные нагрузки для каждой компоненты представлены в таблице 3.

Таким образом, на основе анализа полученных данных можно сделать несколько выводов:

-

– компонента 1 связана с развитием муниципального образования в различных сферах, включая инфраструктуру, экономику и социальную сферу;

-

– компонента 2 отражает развитие территории, где развивается взаимодействие системы муниципального менеджмента с НКО;

-

– компонента 3 связана с деятельностью НКО ТОС, включая привлечение дополнительных ресурсов.

Представим данные по расчету объясненной дисперсии: компонента 1 объясняет 29,5% общей вариации, с накопительным процентом 29,5%; компонента 2 объясняет 24,4% общей вариации, с накопительным процентом 53,8%; компонента 3 объясняет 14,1% общей вариации, с накопительным процентом 67,9% (табл. 4). Они показывают, что выделенные компоненты объясняют большую часть вариации в данных. Однако, поскольку накопительный процент не достигает 100%, существует дополнительная вариация, которая не объясняется этими компонентами.

Таблица 3. Факторные нагрузки компонент (1 «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления», 2 «Развитие территории», 3 «Деятельность НКО»)

Название Компонента 1 Компонента 2 Компонента 3 Уникальность Влияние деятельности некоммерческих организаций на развитие муниципальных образований 0,599 0,627 Влияние деятельности некоммерческих организаций на развитие муниципального менеджмента 0,814 0,321 Степень развития некоммерческого сектора на территории 0,548 0,603 Уровень поддержки некоммерческих организаций со стороны органов власти 0,748 0,412 Уровень привлечения дополнительных средств на развитие территорий 0,854 0,257 Уровень непосредственного участия НКО в управлении территорией 0,317 0,839 0,188 Уровень заинтересованности администрации муниципального образования в работе НКО 0,316 0,772 0,259 Уровень активности населения в муниципальном управлении 0,431 0,781 0,196 Уровень влияния НКО на качество и эффективность работы администрации 0,659 0,493 Эффективность НКО как партнера местной администрации 0,816 0,239 Эффективность НКО как элемента системы муниципального менеджмента 0,797 0,206 Уровень взаимосвязи показателей развития с показателями развития муниципального образования 0,828 0,376 0,158 Уровень влияния НКО на развитие экономики муниципального образования 0,765 0,400 0,216 Метод главных компонент, метод вращения: Варимакс, количество компонент определяется на основе собственных значений > 1. Источник: расчеты выполнены в Jamovi (Version 2.3) (The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer Software]. URL:

Таблица 4. Объясненная дисперсия по каждой компоненте

Компонента Нагрузка Различия, % Совокупный % 1 3,83 29,50 29,50 2 3,17 24,40 53,80 3 1,83 14,10 67,90 Источник: расчеты выполнены в Jamovi (Version 2.3) (The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer Software]. URL:

Таким образом, в целях детализации компонент, объясняющих данную вариацию, проведем моделирование с помощью структурных уравнений (SEM)7 (табл. 5) .

Рассмотрим внешние веса для оценки латентных переменных и относительный вклад каждого индикатора в создание оценки своей латентной переменной. Так, наблюдаемая переменная «Уровень поддержки некоммерческих организаций со стороны органов власти» имеет вес 0,190

для скрытой переменной «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления», t-статистика равна 4,292, а p-значение 0,000, следовательно, этот вес статистически значим. Наблюдаемая переменная «Степень развития некоммерческого сектора на территории» имеет вес 0,339 по отношению к скрытой переменной «Развитие территории», t-статистика равна 10,340, а p-значение 0,000, что указывает на очень сильную и значимую взаимосвязь.

Таблица 5. Результаты моделирования с помощью структурных уравнений для компонент (1 «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления», 2 «Развитие территории», 3 «Деятельность НКО»)

Внешние нагрузки 22 >s S S CD ^ I I co ¥ з a 03 CD |_ ZE ZE 03 CO 00 I CD g g О § CD CD Z -° s 5 ° i Bi CD CD О S s CD ze =e о cd 4 ® VO re S S f 3 ° ° ” о P S g О s 2 p co Уровень поддержки некоммерческих организаций со стороны органов власти < Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления 0,190 0,185 0,044 4,292 0,000 Уровень привлечения дополнительных средств на развитие территорий <- Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления 0,301 0,305 0,032 9,522 0,000 Уровень непосредственного участия НКО в управлении территорией < Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления 0,318 0,317 0,026 12,197 0,000 Уровень заинтересованности администрация муниципального образования в работе НКО <- Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления 0,332 0,333 0,032 10,340 0,000 Уровень влияния НКО на качество и эффективность работы администрации < Развитие территории 0,242 0,242 0,036 6,749 0,000 Влияние деятельности некоммерческих организаций на развитие муниципальных образований < Развитие территории 0,273 0,273 0,024 11,289 0,000 Влияние деятельности некоммерческих организаций на развитие муниципального менеджмента < Развитие территории 0,314 0,314 0,027 11,522 0,000 Степень развития некоммерческого сектора на территории < Развитие территории 0,339 0,340 0,029 11,639 0,000 Эффективность НКО как партнера местной администрации < Деятельность НКО 0,505 0,493 0,113 4,451 0,000 Эффективность НКО как элемента системы муниципального менеджмента < Деятельность НКО 0,417 0,413 0,116 3,584 0,000 Уровень сетевого взаимодействия НКО в развитии экономики муниципального образования < Деятельность НКО 0,429 0,425 0,117 3,657 0,000 Источник: расчеты выполнены в Jamovi (Version 2.3) (The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer Software]. URL:

7 Моделирование структурными уравнениями (SEM) выполнялось в SmartPLS 4: Ringle C.M., Wende S., Becker J.-M. (2022). SmartPLS 4. Oststeinbek: SmartPLS GmbH. Available at:

В целом таблица 5 показывает, что все взаимосвязи являются статистически значимыми при p-значениях 0,000, а весовые коэффициенты варьируются от умеренных до сильных (от 0,190 до 0,505). Согласованность статистической значимости и сила весовых коэффициентов для различных наблюдаемых переменных позволяют предположить, что модель зафиксировала надежные взаимосвязи между наблюдаемыми и скрытыми переменными.

Далее перейдем к анализу для проверки теоретических моделей путем измерения взаимосвязей между несколькими переменными, основываясь на гипотезе: существуют значимые прямые и косвенные эффекты от воздействия скрытых переменных на наблюдаемые компоненты.

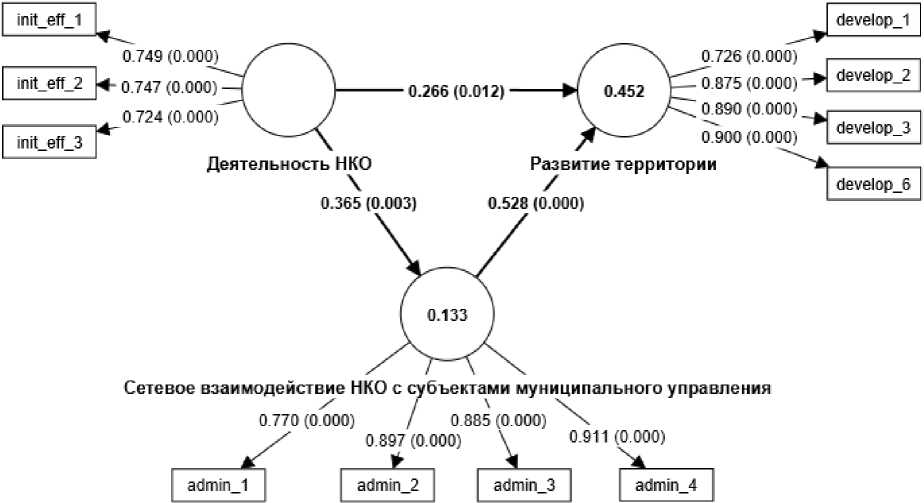

Моделирование в направлении «Развитие территории» > «Деятельность НКО» > «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления» с учетом мультиколлинеарности выглядит следующим образом (рис. 2) .

Анализ полученной модели позволяет говорить о прямых и косвенных эффектах (табл. 6).

Согласно данным, деятельность НКО оказывает прямое влияние на взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления в размере 0,365 при стандартном отклонении 0,121; t-статистика равна 3,012, p-значение 0,003, что указывает на статистически значимый эффект. Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления оказывает прямое влияние на развитие территории в размере 0,528 при стандартном отклонении 0,106; t-статистика равна 4,965, p-значение 0,000, что свидетельствует об очень статистически значимом эффекте.

Таким образом, все перечисленные взаимосвязи являются статистически значимыми, причем «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления -> Развитие территории» демонстрирует самый сильный эффект и наивысшую значимость (табл. 7).

Рис. 2. Моделирование с помощь структурных уравнений для компонент «Развитие территории» > «Деятельность НКО» > «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления»

Источник: выгружено из Jamovi (Version 2.3) (The jamovi project (2022). jamovi. (Version 2.3) [Computer Software]. URL:

Таблица 6. Прямые эффекты, выявленные на основе анализа полученной SEM-модели

|

Прямой эффект |

Коэффициенты пути |

Среднее значение подвыборок |

Стандартное отклонение |

t-статистика |

p-значимость |

|

Деятельность НКО -> Развитие территории |

0,266 |

0,277 |

0,107 |

2,501 |

0,012 |

|

Деятельность НКО -> Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления |

0,365 |

0,386 |

0,121 |

3,012 |

0,003 |

|

Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления -> Развитие территории |

0,528 |

0,522 |

0,106 |

4,965 |

0,000 |

Таблица 7. Косвенные эффекты, выявленные на основе анализа полученной SEM-модели

|

Косвенный эффек т |

Коэффициенты пути |

Среднее значение подвыборок |

Стандартное отклонение |

t-статистика |

p-значимость |

|

Деятельность НКО > Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления > Развитие территории |

0,192 |

0,201 |

0,074 |

2,610 |

0,009 |

Таблица 8. Полный эффект, выявленный на основе анализа полученной SEM-модели

|

Полный эффект |

Коэффициенты пути |

Среднее значение подвыборок |

Стандартное отклонение |

t-статистика |

p-значимость |

|

Деятельность НКО -> Развитие территории |

0,459 |

0,477 |

0,105 |

4,357 |

0,000 |

|

Деятельность НКО -> Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления |

0,365 |

0,386 |

0,121 |

3,012 |

0,003 |

|

Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления -> Развитие территории |

0,528 |

0,522 |

0,106 |

4,965 |

0,000 |

Косвенный эффект предполагает, что НКО на развитие территории воздействуют косвенно через сетевое взаимодействие с субъектами муниципального управления. Специфический косвенный эффект представляет собой произведение эффектов, которые участвуют в пути: 0,192 = 0,365x0,528 (табл. 8).

Переменная «Деятельность НКО» имеет полный размер эффекта 0,459 на «Развитие территории» в нашем случае, и этот размер эффекта выше, чем прямой эффект (0,266) и косвенный эффект через сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления (0,192), подтверждая, что он представляет общий эффект (сумма прямого и косвенного эффектов (0,459) = 0,192 + 0,266)8. Стандарт- ное отклонение, равное 0,105, говорит об относительно небольших различиях в оценках величины эффекта по выборкам, что приводит к t-статистике, равной 4,357; p-value = 0,000 (p < 0,001), предоставляя очень убедительные статистические доказательства эффекта9.

Таким образом, во-первых, показатели деятельности НКО в совокупности индикаторов задействования дополнительных ресурсов и населения устойчиво и значимо взаимосвязаны с индикаторами развития территории. Во-вторых, компонента, отражающая взаимодействия с системой муниципального менеджмента, устойчиво и значимо взаимосвязана с индикаторами развития территории. Данные эффекты являются прямыми и обладают высокой статистической значимостью. В-третьих, компонента «Деятельность НКО» опосредованно взаимосвязана с индикаторами, отражающими развитие территории. Такая взаимосвязь обусловлена процессами взаимодействия с системой муниципального менеджмента. Следовательно, однозначно можно говорить о существовании косвенных эффектов от деятельности НКО на территории, которые возникают в процессе взаимодействия с системой муниципального менеджмента.

Построенная модель отражает степень влияния компоненты «Развитие территории» в совокупности наблюдаемых переменных (1-6) на компоненты «Деятельность НКО» (три переменные), «Сетевое взаимодействие НКО с субъектами муниципального управления»» (четыре переменные). Анализ полученных параметров достоверности модели говорит о правильности отобранных данных и подтверждает наличие взаимосвязи между обозначенными компонентами. Полученные экспертные оценки обладают необходимым уровнем согласованности, представляют собой качественную выборку данных.

По итогам проведенного анализа была подтверждена гипотеза о том, что взаимодействие НКО в форме ТОС с субъектами муниципального менеджмента выражается в виде сетевой взаимосвязи, отражающей социально-экономическое развитие территории и деятельность НКО ТОС, имеющей прямые и косвенные эффекты.

Заключение

Проведенный анализ позволил оценить процесс взаимодействия НКО ТОС в системе муниципального менеджмента г. Перми. Этот процесс можно охарактеризовать как сетевой и отражающий трансформацию функций муниципального менеджмента. Вместе с тем в ходе анализа были выявлены некоторые сложности в оценочных процедурах, связанные с отсутствием регулярно наблюдаемых данных по ряду направлений, необходимостью анализа отдельных кейсов, сложностью выявления и интерпретации управленческих эффектов в развитии системы муниципального менеджмента, обусловленных именно участием НКО, а не иными процессами и явлениями.

Однако эти обстоятельства выступили обосновывающими факторами при выборе комплекса методов для проведения оценки в форме синтеза методов мониторинга отдельных кейсов НКО ТОС, экспертных оценок и факторного анализа, включающих комплекс метрик, в совокупности отражающих характер происходящего процесса взаимодействия.

Новизна исследования состоит в формировании авторского инструментария оценки, позволившего выявить и обосновать экономикоуправленческие эффекты взаимодействия НКО и субъектов муниципального управления, отражающие количественные метрики деятельности НКО ТОС в решении вопросов местного значения, в организации и реализации мероприятий местного значения, в привлечении дополнительных средств для решения социально-экономических вопросов территории.

В контексте возможностей практического применения полученные результаты исследования могут вызывать интерес различных групп лиц: представителей активно развивающихся некоммерческих организаций; системы управления муниципальным образованием, ориентированной на поиск и активное задействование дополнительных ресурсов.

С учетом того, что для большинства НКО в форме ТОС свойственна обособленность в вопросах организации, характеризующаяся слабой активностью в проектах сетевого взаимодействия и незначительным использованием муниципальных ресурсов, однозначно существует высокий потенциал для наращивания форм и форматов взаимодействия с субъектами муниципального управления за счет участия НКО ТОС во всех муниципальных программах по социально-экономическому развитию территории; участия ТОС в разработке отдельных муниципальных проектов; проведения совместных мероприятий, задействующих максимальное количество граждан, отдельных групп населения; повышения согласованности организационной деятельности субъектов (НКО ТОС, субъектов муниципального управления); наращивания активности привлечения дополнительных средств на развитие территории.

Список литературы Оценка взаимодействия некоммерческих организаций с системой муниципального управления

- Айрапетов А.В. (2017). Сити-менеджмент как современная форма управления муниципальным образованием // Вопросы совершенствования системы государственного управления в современной России: международ. сб. науч. статей. Москва: МАКС Пресс. С. 13–21.

- Ашмаров И.А. (2019). Стратегия развития региона как инструмент государственного и муниципального менеджмента // Регион: государственное и муниципальное управление. № 1 (17). С. 3.

- Бадягина А.В. (2021). Сравнительная характеристика ТОС, ТСЖ и общественных объединений // Местное право. № 4. С. 49–55.

- Медведева Н.В. Особенности организации и проблемы развития ТОС в условиях территориальной дифференциации // Социодинамика. № 4. С. 94–101.

- Бек М.А., Бек Н.Н., Бузулукова Е.В. (2014). Методология исследования сетевых форм организации бизнеса. Москва: Высшая школа экономики. 448 с.

- Веретнова И.П. (2019). Оценка эффективности деятельности территориального общественного самоуправления на уровне муниципальных образований // Тенденции развития науки и образования. № 46-4. С. 22–29.

- Груздева М.Л. (2016). Реализация сетевого взаимодействия вузов // Вестник Мининского университета. № 2 (15). С. 10.

- Дворядкина, Е.Б., Простова, Д.М. (2021). Социально ориентированные некоммерческие организации в региональной экономике: дифференциация исследовательских методических программ // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. № 2. С. 17–28.

- Деменко О.Г., Макарова И.Г. (2016). Муниципальный менеджмент и местное самоуправление в России: теория и перспективы развития // Вестник Университета (Государственный университет управления). № 11. С. 25–27.

- Залиев А.Р., Усманова Р.М. (2018). К Вопросу о понятии ТОС в РФ // E-Scio. № 11 (26). С. 32–37.

- Ивановский В.С., Латфуллин Г.Р., Сомова О.В. (2023). Социально-партнерское взаимодействие институциональных структур при подготовке кадров для сферы услуг // Инновации и инвестиции. № 5. С. 94–96.

- Кондратович Д.Л. (2022). Повышение эффективности управленческих решений на уровне муниципальных образований на основе применения метода экспертного опроса // Экономика и управление: проблемы, решения. № 10 (130). С. 85–93. DOI: 10.36871/ek.up.p.r.2022.10.03.10

- Косыгина К.Е. (2020). Межсекторное взаимодействие: типы отношений и тенденции развития в современном российском обществе // Проблемы развития территории. № 6 (110). С. 50–66. DOI: 10.15838/ptd.2020.6.110.4

- Косыгина К.Е. (2021). Инструменты развития некоммерческого сектора в регионе // Проблемы развития территории. № 6. С. 67–81.

- Косыгина К.Е. (2022). Некоммерческий сектор в экономике региона. Вологда: ВолНЦ РАН. 207 с.

- Кулькова В.Ю. (2016). Трансформация устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций в Российской Федерации. Казань: ПечатьСервис XXI век. 87 с.

- Макарова И.Г., Деменко О.Г. (2016). Некоторые аспекты муниципального менеджмента // Успехи современной науки и образования. № 11. С. 98–100.

- Максимов В.П. (2004). Оценка эффективности территориального общественного самоуправления и его вклада в социально-экономическое развитие муниципального образования // Вестник Челябинского государственного университета. № 1. С. 63–75.

- Малахов Д.И., Якобсон Л.И. (2021). Корпоративное управление и информационная открытость в российских НКО // Прикладная эконометрика. № 62. С. 101–124.

- Маркина С.А., Безрядина И.М., Федорова М.Р. (2018). Разработка механизма мониторинга качества муниципального менеджмента // Актуальные вопросы налогообложения, налогового администрирования и экономической безопасности: сб. науч. ст. II Всерос. науч.-практ. конф., Курск: Изд-во Юго-Западного гос. ун-та. С. 256–261.

- Медведева Н.В., Фролова Е.В., Рогач О.В. (2021). Взаимодействие и перспективы партнерства территориального общественного самоуправления с местной властью // Социологические исследования. № 10. С. 72–82.

- Нечаев В.С., Чудинова И.Э., Нисан Б.А. (2012). К вопросу об экспертной оценке организационных аспектов государственно-частного партнерства в здравоохранении // Социология медицины. № 1. С. 21–23.

- Новоянц К.А., Кирилюк Р.А. (2018). Отличие корпоративного и муниципального менеджмента // Аллея науки. № 4 (20). С. 594–598.

- Олескин А.В. (2022). Сетевое общество. Необходимость и возможные стратегии построения. Сетевая (ретикулярная) социально-экономическая формация. Квазисоциалистические принципы и меритократия. М.: Ленанд. 200 с.

- Перфильев С.В., Кузнецова О.И. (2015). Проблемы оценки экономической эффективности территориального общественного самоуправления // Личность. Культура. Общество. № 1-2 (85-86). С. 191–198.

- Попкова А.А., Фомичев И.Ю., Шляков А.В. (2022). Сетевое взаимодействие некоммерческих организаций в системе развития территорий: ценности и направления // Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. № 2. С. 77–89.

- Сычева С.М., Шрамченко Т.Б. (2020). Роль системы сбалансированных показателей в проектно-ориентированных организациях // Вестник университета. № 2. С. 148–155. DOI: 10.26425/1816-4277-2020-2-148-155

- Третьякова Л.А., Целютина Т.В., Авилова Ж.Н. (2016). Определение характера участия некоммерческих организаций в развитии экономического пространства региона // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. № 10. С. 237–243.

- Уханова Ю.В., Косыгина К.Е., Смолева Е.О. [и др.]. (2022). Гражданское участие: региональные особенности и барьеры развития / Вологодский научный центр Российской академии наук. Вологда: ВолНЦ РАН. 237 с.

- Фадейкина Н.В., Новоселов В.В., Глущенко Р.В. (2019). Место менеджмента публичных ценностей в системе нового государственного и муниципального менеджмента // Сибирская финансовая школа. № 2 (133). С. 3–8.

- Фадейкин Г.А., Фадейкина Н.В. (2002). Направления совершенствования финансового контроля за деятельностью субъектов государственного и муниципального секторов экономики // Сибирская финансовая школа. № 3. С. 166–170.

- Шохрина М.С., Медведева Н.В. (2023). Механизмы взаимодействия органов муниципальной власти с местным сообществом в малых городах // Социальная политика и социология. № 1 (146). С. 160–168.

- Connolly T., Conlon E., Deutsh S. (1980). Organizational effectiveness: A multiple constituency approach. Academy of Management Review, 5(2), 211. DOI: 10.2307/257430

- Crowe J.A. (2006). Community Economic Development Strategies in Rural Washington: Toward a Synthesis of Natural and Social Capital. DOI: 10.1526/003601106781262043.

- Hallegatte S., Rentschler Jа., Rozenberg Ju. (2019). Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity. DOI: 10.1596/978-1-4648-1430-3

- Herman R. (1990). Methodological issues in studying the effectiveness of nongovernmental and nonprofit organizations. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 3. DOI:10.1177/089976409001900309

- Price J. (1972). The study of organizational effectiveness. Sociological Quarterly, 13(1), 3–15. DOI: 10.1111/j.1533-8525.1972.tb02100.x

- Herman R.D., Heimovics R.D. (1994). A cross-national study of a method for researching non-profit organisational effectiveness. Voluntas, 5, 86–100. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02353953

- Herman R., Renz D. (1997). Multiple constituencies and the social construction of nonprofit organization effectiveness. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 26. DOI:10.1177/0899764097262006

- Sharp J.S., Agnitsch K. et al. (2002). Social Infrastructure and Community Economic Development Strategies: The Case of Self-Development and Industrial Recruitment in Rural Iowa. DOI: 10.1016/s0743-0167(02)00011-6

- Szajnowska-Wysocka A. (2009). Theories of Regional and Local Development Abridged Review. DOI: 10.2478/v10089-009-0005-2

- Yuchtman E., Seashore S. (1967). A system resource approach to organizational effectiveness. American Sociological Review, 32(6), 891–903. DOI: 10.2307/2092843