Оценка защищенности подземных вод на территории размещения отходов горнодобывающего предприятия

Автор: Лямин И.А., Рузманов Р.Ю.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Гидрогеология

Статья в выпуске: 3 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

Техногенная нагрузка, вызванная деятельностью человека, оказывает влияние на верхнюю часть литосферы или геологической среды, которая включает почвенный покров, зону аэрации и зону активного водообмена подземных вод. Зона аэрации служит естественной защитой подземных вод от поверхностного загрязнения и предопределяет степень их уязвимости. Оценка защищенности подземных вод является одним из основных вопросов при размещении отходов горнодобывающих предприятий. В ходе работы были использованы информация по 500 архивным инженерно-геологическим скважинам и более 1500 результатов определения физико-механических и фильтрационных свойств грунтов. Расчетная часть была реализована средствами геоинформационного программного оборудования ArcGIS. Определены фильтрационные характеристики слабопроницаемых отложений методом налива в шурфы и дан прогноз скорости проникновения загрязнения в подземные воды. Создан комплект карт, позволяющий определить участки, подверженные загрязнению при размещении на исследуемой территории хвостового хозяйства горнодобывающего предприятия.

Зона аэрации, подземные воды, инфильтрация, слабопроницаемые отложения, шламохранилище

Короткий адрес: https://sciup.org/147245078

IDR: 147245078 | УДК: 556.3.06: | DOI: 10.17072/psu.geol.19.3.241

Текст научной статьи Оценка защищенности подземных вод на территории размещения отходов горнодобывающего предприятия

Подземные воды в современном мире играют все более важную роль в питьевом водоснабжении. Сегодня особенно обострилась проблема загрязнения подземных вод. С каждым годом техногенная нагрузка на жидкое полезное ископаемое возрастает, и не всегда природа сама может обеспечить необходимую защиту его качества. Несмотря на то, что Россия занимает второе место в мире по объему возобновляемых водных ресурсов после Бразилии, подземные воды в нашей стране нуждаются в защите.

Техногенная нагрузка, вызванная деятельностью человека, оказывает влияние на верхнюю часть литосферы или геологической среды, которая включает почвенный покров, зону аэрации и зону активного водообмена подземных вод. Зона аэрации является естественной защитой подземных вод от поверхностного загрязнения и предопределяет степень их уязвимости.

В процессе разработки месторождений возникает вопрос о размещении отходов производства и оценке их влияния на подземные воды. Необходима оценка и фильтрационных свойств зоны аэрации. Все эти данные послужат основой для проектирования естественного экрана ложа хвостохрани-лища. Комплексное изучение строения зоны аэрации и условий формирования инфильтрационного питания в техногенно нарушенных территориях позволит минимизировать техногенную нагрузку на гидросферу и запроектировать необходимые мероприятия для ее снижения.

Оценка мощности зоны аэрации проводилась в рамках гидрогеологических исследований промышленной площадки в пределах городского округа Березники и Усольского муниципального района Пермского края, в 12 км к юго-востоку от г. Березники и в 1,5 км от пос. Железнодорожный.

Согласно инженерно-географическому районированию, территория располагается на восточной окраине ВосточноЕвропейской равнины. В геоморфологическом отношении представляет собой всхолмленную денудационную равнину, расчлененную долинами рек, ручьев и оврагов. Рельеф имеет холмисто-увалистый характер, что оказывает существенное влияние на формирование естественных запасов подземных вод.

Методика исследования

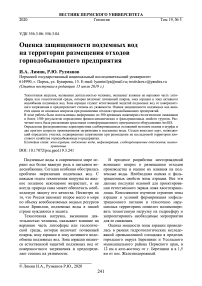

Зона аэрации представлена рыхлыми четвертичными отложениями, сложенными глинами, суглинками и крупнообломочными грунтами элювиально-делювиального генезиса. На рис. 1 представлены типовые геолого-литологические колонки зоны аэрации (Кудряшов, 2001).

В ходе работы были изучены архивные данные более 500 инженерно-геологических скважин и более 1500 результатов определения физико-механических и фильтрационных свойств грунтов. В результате была составлена база характеристик слабопроницаемых отложений, что позволило систематизировать имеющуюся информацию по инженерно-геологическим скважинам и структурировать геологическое строение верхней части зоны аэрации.

Расчетная часть была реализована средствами геоинформационного программного оборудования ArcGIS с использованием географической информации для проведения анализа с помощью модуля Spatial Analyst. Данный модуль применяется для пространственного анализа на основе растровых изображений. При интерполяции данных использовался метод Кригинга (Kriging) с линейной вариограммой, который позволяет

Рис. 1. Типовые геолого-литологические колонки зоны аэрации территории исследований (Лямин, 2019) .....

Условные обозначения

Суглинок (dQ)

Суглинок (eQ)

Глина (dQ)

1,3-8,1 Интервал мощности грунта, м

dQ Геологический индекс

Водно-физические свойства грунтов зоны аэрации

|

Кф, м/сут |

П, % |

Р. г/см’ |

|

|

Глина dQ |

0,007 |

39.6S46.35 42,61 |

2,67-2,74 2,72 |

|

Суглинок dQ |

0,002 |

38.28-49.3C 44,72 |

1.40-2.78 2,69 |

|

Суглинок eQ |

0.006 |

37,90-46,74 42,28 |

1,80-2,08 1,96 |

строить предполагаемую поверхность из набора точек с z-значениями.

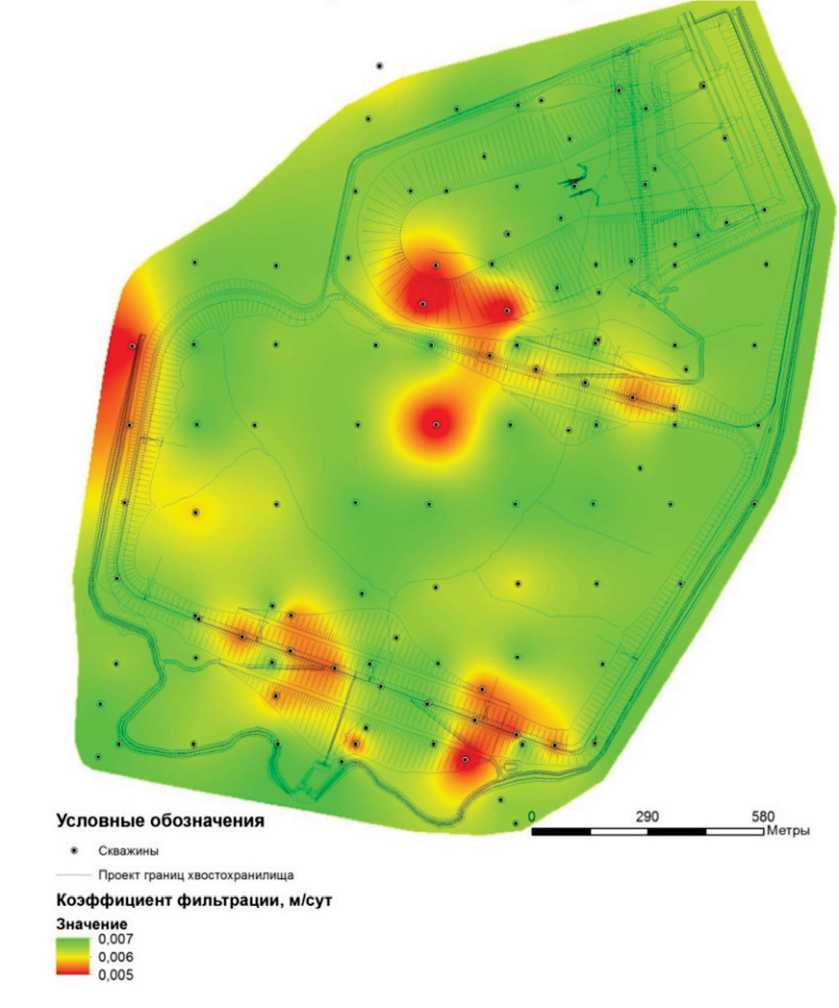

На рис. 2 представлена схема суммарной мощности слабопроницаемых отложений естественного ложа. Как можно видеть, суммарная мощность слабопроницаемых отложений на рассматриваемом участке составляет не менее 3,5 м, а преобладающая мощность в среднем - 5,0 - 10,0 м.

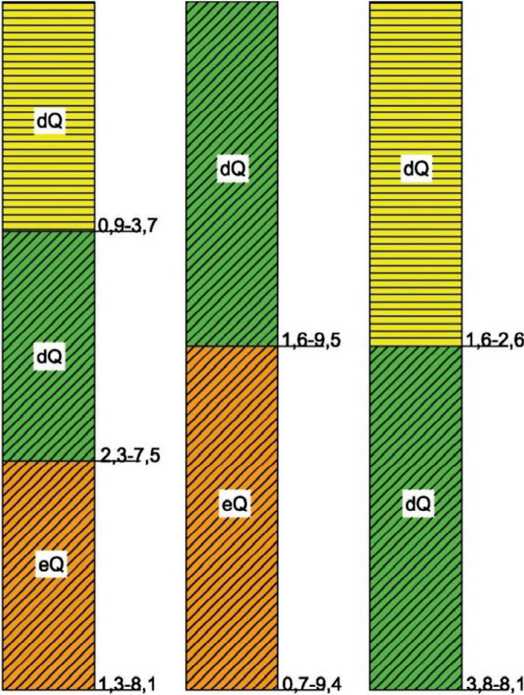

По результатам обработки архивных данных была построена схема значений коэф фициентов фильтрации слабопроницаемых отложений зоны аэрации (рис. 3). Архивные результаты подтверждались полевыми определениями коэффициентов фильтрации методом налива в шурфы.

Для оценки защищенности подземных вод использовалась методика В.М. Гольдберга. Свойство защищенности, согласно В.М. Гольдбергу (1984), обусловливается «пере-крытостью водоносного горизонта отложениями, прежде всего слабопроницаемыми,

препятствующими проникновению загрязняющих веществ с поверхности земли в подземные воды». Межпластовые воды защищены, если время обезвреживания загрязняющих веществ меньше времени их фильтрации до зеркала и тогда, когда при сплошном водоупоре пьезометрический уровень располагается выше уровня грунтовых вод и движение воды в данном месте может происходить только вверх.

По результатам анализа архивных данных можно заключить, что рассматриваемая территория хвостохранилища по категории защищенности относится к незащищенным, т.к. средняя мощность слабопроницаемых отложений до 10,0 м. Наибольшие мощности слабопроницаемых отложений распределены достаточно локально (рис. 2).

Для определения времени фильтрации применялись коэффициенты фильтрации, полученные в результате полевых опытнофильтрационных работ. Так, по результатам налива в шурфы для суглинков коэффициент фильтрации составляет 0,0014— 0,0031 м/сут, а для глин - 0,00039-0,0008 м/сут (рис. 3).

Рис. 3. Схема средневзвешенных значений коэффициентов фильтрации слабопроницаемых отложений зоны аэрации

О 500 1 000

^^^■=^^^■=1 Метры

Условные обозначения

Проект границ хвостохранилища

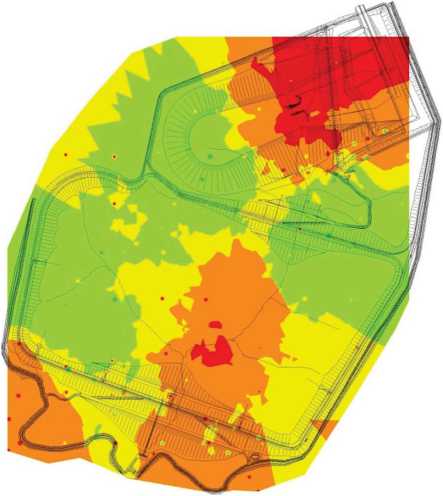

Время просачивания, сут

| 400- 1000

I 1001 - 1200

1201'1350

1351 - 1650

| | 1650-2500

Рис. 4. Карта времени просачивания слабопроницаемых отложении (масштаб 2:15 000)

Для определения времени фильтрации (t) были использованы коэффициенты фильтрации (к), полученные в ходе проведения полевых работ, и мощность зоны аэрации (т), вычисленная в результате обработки архивных данных (Методическое ..., 1979).

Выводы

По результатам проведенных работ была построена схема суммарной мощности слабопроницаемых отложений естественного ложа. Согласно полученной схеме суммарная мощность слабопроницаемых отложений на рассматриваемом участке составляет не менее 3,5 м, а преобладающая мощность в среднем - 5,0 - 10,0 м.

По результатам обработки архивных дан ных и проведенных полевых опытно-фильтрационных работ (наливы в шурфы) было получено следующее значение коэффициента фильтрации для слабопроницаемых отложений: суглинки — 0,0014—0,0031, глины — 0,00039-0,0008 м/сут.

Для оценки защищенности подземных вод использовалась методика В.М. Гольдберга. С учетом схемы суммарной мощности слабопроницаемых отложений естественного ложа можно отметить, что рассматриваемая территория хвостохранилища по категории защищенности относится к незащищенным, т.к. средняя мощность слабопроницаемых отложений до 10,0 м. Наибольшие мощности слабопроницаемых отложений распределены достаточно локально (рис. 2).

Список литературы Оценка защищенности подземных вод на территории размещения отходов горнодобывающего предприятия

- Гольдберг В.М. Оценка условий защищенности подземных вод и построение карт защищенности // Гидрогеологические основы охраны подземных вод. М., 1984. С. 171-177.

- Елохина С.Н. Учет защищенности и загрязнения подземных вод при долгосрочном планировании // Охрана природных вод Урала. 1982. №13. С. 95-98.

- Кудряшов А.И. Верхнекамское месторождение солей / ГИ УрО РАН. Пермь. 2013. 368 с.

- Лямин И.А. Оценка фильтрационных свойств и мощности слабопроницаемых отложений ложа хвосто- и шламохранилищ горнодобывающих предприятий // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2019. №3 (159). М.: НИА-Природа. 2019. С. 10.

- Методическое руководство по охране подземных вод от загрязнения. М., 1979. 30 с.