Оценка зависимости ранних сапиенсов от источников сырья и анализ каменных пород из комплексов начального верхнего палеолита Южной Сибири и Центральной Азии

Автор: Хаценович А.М., Попов А.Ю., Шелепаев Р.А., Павленок Г.Д., Анойкин А.А., Рыбин Е.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты петрохимического анализа с использованием данных масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, обработанные с помощью кластерного анализа. Отобранные 102 геологических образца происходят из археологических коллекций комплексов начального верхнего палеолита в Центральной и Северной Азии: Горный Алтай (Кара-Бом, комплексы ВП-1 и ВП-2), Восточный Казахстан (Ушбулак, слои 6 и 7), Северная Монголия (Толбор-4, -16, -21, Харганын-Гол-5), Забайкалье (Толбага). К анализу были привлечены образцы горных пород, отобранные из естественных выходов непосредственно у памятников, расположенных вблизи первичных источников сырья, или из современного аллювия. Для сравнения в базу образцов были включены артефакты из комплекса финального верхнего палеолита Усть-Кяхта-3 и артефакты и образцы горных пород из аллювия долины р. Орхон в Центральной Монголии. Среди отобранных пород преобладают кремнистые. Результаты кластерного анализа главных и элементов-примесей показали определенную схожесть пород памятников Северной Монголии, Алтая и Восточного Казахстана, тогда как породы Толбаги обособляются. В статье рассматривается влияние каменного сырья на расселение человека вглубь Центральной Азии, особенно в ее высокогорные районы. Сырьевой фактор являлся определяющим для системы производства пластин в рамках каждого комплекса бипродольной и однонаправленной. Производство удлиненных пластин в бипродольной системе было возможно только при наличии крупных блоков сырья, для комплексов с такими пластинами фиксируется использование и первичных, и вторичных источников каменных пород, редко только один источник. Сделан вывод о прямой зависимости индустрий начального верхнего палеолита от источников высококачественного сырья, и эту зависимость мы считаем основной причиной краткости существования и быстрого вымывания этого яркого технокомплекса с территории Азии.

Азия, начальный верхний палеолит, петрохимия, кластерный анализ, пластинчатая индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/145146672

IDR: 145146672 | УДК: 903.2 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0408-0415

Текст научной статьи Оценка зависимости ранних сапиенсов от источников сырья и анализ каменных пород из комплексов начального верхнего палеолита Южной Сибири и Центральной Азии

Появление и распространение пластинчатых индустрий ранних стадий верхнего палеолита в восточной и центральной частях Евразии происходит в широком хронологическом понимании в первой половине МИС 3. Наиболее ранние и специфические пластинчатые индустрии т.н. начального верхнего палеолита (НВП) появляются, в локализованных хронологических рамках – около 50 000 л.н. или немного древнее, практически синхронно в Леванте, на территории Горного Алтая и Восточного Казахстана [Zwyns et al., 2019; Деревянко, 2022]. Дисперсия этих технологических инноваций и/или популяций их носителей из регионов, где свидетельствуется их наиболее раннее возникновение, происходит в рамках одной и той же модели: после относительно краткого, насколько позволяют предположить все еще недостаточные хронологические данные, периода развития происходит быстрое распространение этих комплексов, в течение 1 000– 3 000 лет. Из Леванта популяции носителей пластинчатого НВП двигаются в Центральную Европу через Балканы; с территории Горного Алтая/Восточного Казахстана заселяют горный пояс Южной Сибири и восточной части Центральной Азии. Передвижение вдоль путей распространения ранних верхнепалеолитических популяций, помимо таких факторов жизнеобеспечения, как источники воды и наличие в достаточном количестве объектов охоты, требовало и доступа к источникам сырья, подходящего для нужд литического производства по своей размерности и качеству, что было вызвано необходимостью производства крупных пластин, лежавших в основе технологического набора человека НВП. В данной работе на примере широкого круга индустрий Южной Сибири и восточной ча- сти Центральной Азии мы рассматриваем ассоциацию типов пород и технологий редукции каменного сырья, использовавшихся людьми НВП и раннего верхнего палеолита этой территории, что позволит выйти в т.ч. и на проблематику выбора древним населением тех или иных приемов обработки камня, а также возможную обусловленность этим фактором путей их расселения.

Технологические особенности НВП индустрий

Технологической основой индустрий НВП в Евразии является производство крупных удлиненных заготовок – леваллуазских острий и удлиненных заостренных бипродольных и однонаправленных пластин или комбинации обоих типов. При этом обе НВП технологии – и леваллуазская, и пластинчатая – подразумевают расщепление крупных блоков сырья, однако первая в меньшей степени зависит от размера преформы. Леваллуазское острийное производство в рамках культурно-хронологического события НВП сохраняет основные леваллуазские принципы подготовки нуклеуса к снятию целевого скола, но ориентация на большую удлиненность вносит свои коррективы. Значительную роль начинает играть бинаправленное конвергентное снятие технических сколов, формирующих Y-образное расположение ребер негативов на фронте, необходимое для снятия целевого острийного скола, а в ряде методов и снятие острий с двух противолежащих площадок [Rybin, Khatsenovich, 2020]. Наиболее ярким примером леваллуазской конвергентной бинаправленной технологии для производства острий является нубийская. Она представляет собой переходную форму от преферентного производства острий к рекуррентному серийному снятию крупных остроконечных пластин и рассматривается как единственный леваллуазский метод, ассоциирующийся только с Homo sapiens, и его географическое распространение позволяет расставить реперные точки расселения человека современного антропологического типа из Северной Африки в Левант и далее в Евразию [Rose, Marks, 2014; Hallinan et al., 2022], хотя есть мнение, что нубийское леваллуа могло быть связано и с неандертальцами [Blinkhorn et al., 2021]. Подобный метод фиксируется в НВП комплексе памятника Толбор-4 в Монголии [Rybin, Khatsenovich, 2020]. Методы бинаправленного конвергентного расщепления в рамках леваллуазской технологии зависели от качества и размеров отдельностей сырья для организации нуклеусов.

Производство удлиненных пластин в НВП было связано в рамках большинства методов с организацией ребра на фронте нуклеуса и его последующим снятием, инициализирующим серийное скалывание заготовок [Kharevich et al., 2022]. Подготовка и реализация объемного нуклеуса для производства пластин подразумевала повторяющиеся снятия ударных площадок, рас- положенных перпендикулярно оси нуклеуса, по которой производилось расщепление [Рыбин, Кравцова, Харевич и др., 2022]. В случае комплексов левантийского НВП это были таблетки [Barzilai, 2023]. Подобные приемы расщепления требовали использования преформ значительной длины. Учитывая трещиноватость сырья и наличие включений в кремнистых породах, из-за которых преформы выбраковывались или непреднамеренно редуцировались, пластинчатое производство полностью зависело от наличия источников кремнистого сырья высокого качества, которые могли обеспечивать очень крупные отдельности.

Материалы и методы

Всего в Евразии фиксируется несколько памятников или, в некоторых случаях, кластеров памятников, связанных с НВП-производством крупных пластин в бипродольной (БС) и однонаправленной (ОС) системах (см. таблицу ). Все приведенные в таблице пластинчатые индустрии с бипродольной системой рас-

Способы производства пластин, типы источников сырья и хронология основных НВП памятников

|

Регион |

Памятник |

Бипродольная (БС) и однонаправленная (ОС) системы производства пластин |

Тип источника сырья |

Хронология, некал. тыс. л.н. (14C) и ОСЛ |

|

Долина Нила |

Тарамса-1 |

БС |

Первичный |

60–40 |

|

Левант |

Бокер-Тахтит |

БС фаза 1 |

Первичный, вторичный |

50–49 |

|

Бокер-Тахтит |

ОС фаза 2 |

Первичный, вторичный |

47–44 |

|

|

Эмирех |

БС |

– |

– |

|

|

Абу-Халка |

БС |

Первичный, вторичный |

– |

|

|

Ксар-Акил |

ОС |

Первичный, вторичный |

45–43 |

|

|

Кебара |

БС |

Первичный, вторичный |

48–46 |

|

|

Умм-эль-Тлель |

ОС |

Первичный |

36–34 |

|

|

Учагизли |

ОС |

Первичный, вторичный |

45–38 |

|

|

Вади Агхар |

ОС |

Первичный |

45–41 |

|

|

Балканы |

Бачо Киро |

БС |

Первичный |

45–43 |

|

Центральная Европа |

Странска Скала III |

БС |

Первичный |

40–37 |

|

Брно-Богунице |

БС |

Первичный |

46–37 |

|

|

Алтай |

Кара-Бом, ВП2 |

БС |

Первичный, вторичный |

45–43 |

|

Кара-Тенеш |

БС |

Нет данных |

42–26 |

|

|

Усть-Каракол-1, Р. 1, сл. 5 |

БС |

Вторичный |

>31 |

|

|

Малояломанская пещера, сл. 3 |

– |

Вторичный |

>33 |

|

|

Сибирь |

Колпаков Ручей |

БС |

Вторичный |

>30 |

|

Макарово-4 |

ОС |

Вторичный |

>39 |

|

|

Подзвонкая, ВК, гор. 3 |

БС |

Первичный, вторичный |

38–36 |

|

|

Каменка А(С) |

БС |

Первичный |

41–35 |

|

|

Варварина Гора, ур. 2 |

БС |

Первичный |

30–35 |

|

|

Толбага, сл. 4 |

БС |

Вторичный |

43–29 |

|

|

Центральная Азия |

Ушбулак, сл. 6-7 |

БС |

Первичный, вторичный |

50–36 |

|

Толбор-4, -16, -21, слои НВП |

БС, переход к ОС |

Первичный, вторичный |

45–40 |

|

|

Отцон Цохио, сл. 2 |

БС |

Вторичный |

32–25 |

|

|

Цагаан-Агуй, сл. 3 |

БС |

Первичный, вторичный |

33 |

|

|

Шуйдунгоу-1, -2, слои НВП |

ОС |

Вторичные |

41–35 |

|

|

Тибет |

Ньява Деву |

БС и ОС |

Первичный, вторичный |

40 |

щепления напрямую зависели от источников сырья с крупными отдельностями.

В рамках данного исследования мы рассматриваем петрографические и петрохимические характеристики сырьевой базы широкого круга НВП индустрий. Если наличие сходства в петрографических свойствах пород является очевидным, то анализ содержания в них отдельных химических элементов является развивающимся и перспективным направлением, хоть метод и не лишен определенных ограничений и погрешностей. Подобные виды анализов эффективно применяются к обсидианам, однако кремнистые породы неоднородны по своему составу и требуют определенной пробоподготовки и статистической обработки полученных результатов.

Нами проанализированы базы данных по петрографическим и петрохимическим характеристикам образцов каменного сырья из основных очагов распространения НВП комплексов: Горный Алтай (Кара-Бом, комплексы ВП-1 и ВП-2), Восточный Казахстан (Ушбулак, слои 6 и 7), Северная Монголия (Толбор-4, -16, -21, Харганын-Гол-5), Забайкалье (Толбага). В анализ также включены образцы из памятника финального верхнего палеолита Усть-Кяхта-3 в Забайкалье, чтобы протестировать гипотезу об относительной однородности толщ осадочных пород в долине Селенги, и артефакты и образцы горных пород из долины Орхона, где также выявлен кластер памятников среднего – раннего верхнего палеолита. Сравнение проводилось на основе 102 образцов. Петрографический анализ выполнен ранее с использованием оптического поляризационного микроскопа, петрохимический анализ проведен с использованием данных, полученных на масс-спектрометре с индуктивносвязанной плазмой высокого разрешения ELEMENT (Finnigan MAT) в Аналитическом центре ИГМ СО РАН. Полученные петрофизические характеристики позволили объединить породы в группы. Петрохимические характеристики пород были классифицированы посредством кластерного анализа с использованием пакета «Statistica».

Кластерный анализ данных применен для оценки закономерностей содержания в исследованных образцах главных (петрогенных) элементов и элементов-примесей, в т.ч. редкоземельных. Содержание главных элементов в породах исчисляется в процентах и отражает их основные петротипы. Не учитывалось содержание кремнезема, доля которого в породах достигает 71–99 %. Элементы-примеси содержатся в породах, как правило, в долях процентов, а некоторые из них являются наименее подвижными при постмагматических процессах, что позволяет использовать их в качестве устойчивых характеристик различных групп пород. Предварительно, для более корректного решения задачи кластеризации, исследуемые значения были нормированы относительно среднеквадратичного (стандартного) отклонения содержа- ния каждого из элементов. Для элементов-примесей, отличающихся невысокими содержаниями, анализировалось логарифмическое распределения значений. При кластеризации применен наиболее стандартный метод объединения Ворда с использованием евклидова расстояния между объектами. Выделение подгрупп и групп проведено на дистанциях связи, равных 10 и 20 соответственно.

Результаты кластерного анализа

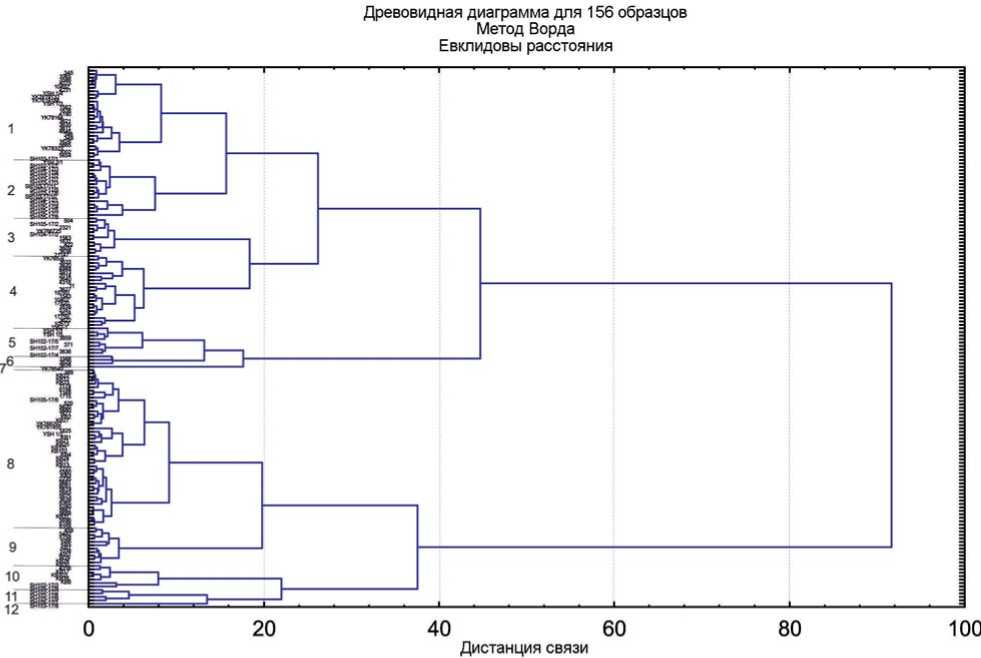

Главные (петрогенные) элементы (Ti, Al, Fe, Mg, Mn, Ca, Na, K, P).

Выделены 12 основных групп образцов из артефактов, гальки и коренных обнажений, обладающие наиболее схожими значениями содержания элементов (рис. 1).

-

1. Кара-Бом [345, 1065, 3586, 4075, 4231, 10492], Ушбулак [YSH 1/3, YSH 1/4], Усть-Кяхта и Толбор [YK78323, YK7619132, YK7619184, YK78164, 346, 349, 1562, 1626, 1638, 3002], Орхон [SH103-17/1] – артефакты, а также геологические образцы из обнажений Толборской толщи [3611, 3621, 3635].

-

2. Ушбулак [YSH 2/1] и Орхон [SH103-17/11] – артефакты, а также геологические образцы из долины Орхона [SH102-17/1, SH103-17/2, SH103-17/3, SH103-17/4, SH103-17/5, SH103-17/6, SH103-17/7, SH103-17/10, SH104-17/1, SH104-17/3, SH105-17/3, SH105-17/4, SH105-17/5, SH105-17/7, SH105-17/8].

-

3. Кара-Бом [504, 2321], Усть-Кяхта и Толбор [YK766725, 422, 1563, 1631, 21147] – арте факты, а также образцы горных пород из отложений Толбо-ра [3609, 3638] и Орхона [SH104-17/2, SH105-17/2].

-

4. Группа артефактов из Усть-Кяхты и Толбора [YK765-9, 1543, 1616, 4316, 4948, 5167, 5913, 10402, 10573, 17759, 17820, 16760, 1562-1] и образцов горных пород из Толборской толщи [2014, 11, 3620, 3622, 3624, 3627, 3633, 3640].

-

5. Ушбулак [YSH 1/1, YSH 1/5], Толбор [371, 3859] – артефакты, и образцы горных пород из Тол-борской толщи [3636] и аллювия Орхона [SH102-17/4, SH102-17/5, SH102-17/7].

-

6. Артефакт [1568] и горные породы [3628, 3629] из долины Толбора.

-

7. Обособился артефакт из Усть-Кяхты[YK78540].

-

8. Наиболее обширная группа, объединившая артефакты из Ушбулака [YSH 1/2], Кара-Бома [389, 520, 1179, 1222, 1348, 1677, 1715, 1825, KB101, KB102, KB1, KB2, KB3, KB4, KB11, KB12, KB13, KB21, KB22, KB23, KB24, KB25, KB27, KB31], Толбаги [2235, 5240, 5619, 5620, 5560, 5667, 5675, 5680, 5681, 5683, 5688, 5696, 6091, 6188, 6194, 6359], Усть-Кяхты и Толбора [YK766292, YK761455, 3665], а также образцы горных пород из длины Толбора [3639] и Ор-хона [SH105-17/6].

-

9. Алтайские артефакты [459, 1038, 4051, 5482, 5758, КВ5, КВ6, КВ7, КВ28, КВ30].

Рис. 1. Кластерный анализ главных (петрогенных) элементов.

-

10. Алтайские артефакты [4316, КВ103, КВ8, КВ16, КВ17] и образцы горных пород из долины Ор-хона [SH102-17/3, SH105-17/9].

-

11. Геологические образцы из долины Орхона [SH102-17/2, SH102-17/6, SH103-17/9, SH105-17/1].

-

12. Обособился образец горной породы из долины Орхона [SH103-17/8].

В свою очередь, выделенные группы объединяются в 6 кластеров более высоких рангов: 1–2 группы, 3–4 группы, 5–7 группы, 8–9 группы, 10-я группа обособляется, 11–12 группы.

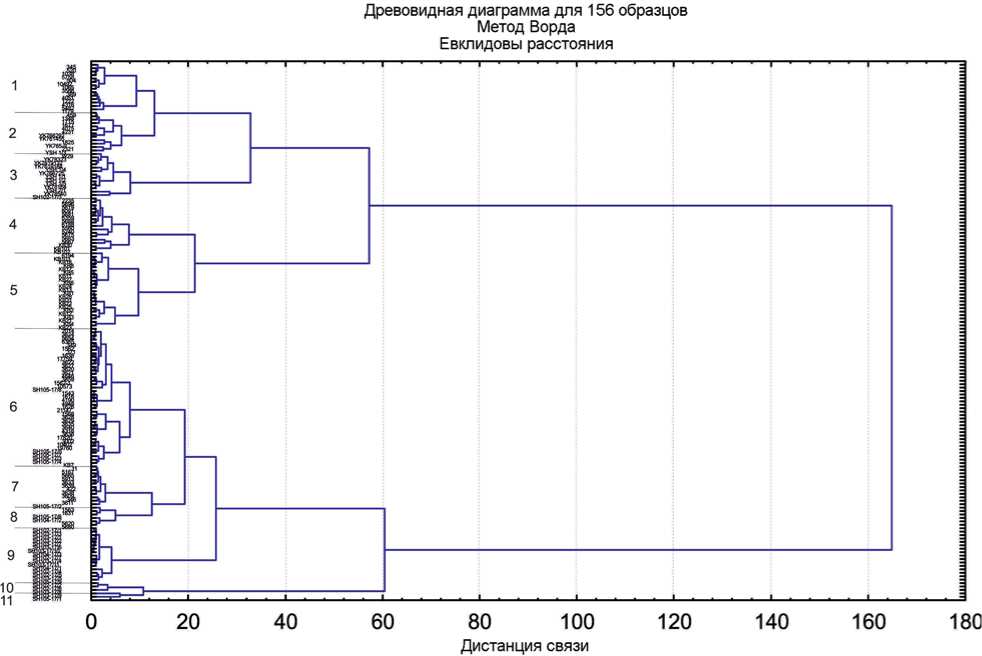

Элементы-примеси (Sc, Y, Th, U, Pb, Zr, La, Ce, Tb, Yb, Lu, Hf, Ta).

Выделены 11 основных групп образцов из артефактов, гальки и коренных обнажений с наиболее схожими значениями содержания элементов (рис. 2).

-

1. Кара-Бом, артефакты [345, 389, 504, 520, 1038, 1065, 1179, 1222, 3586, 4051, 4316, 5482, 5758, 10492].

-

2. Кара-Бом [459, 1348, 1677, 1715, 1825, 2321, 4057, 4231], Ушбулак [YSH 1/3], Усть-Кяхта [YK766292, YK765-9, YK761455] – артефакты.

-

3. Ушбулак [YSH 1/1, YSH 1/2, YSH 1/4, YSH 1/5, YSH 2/1], Усть-Кяхта [YK78540, YK766725, YK78323, YK7619132, YK7619184, YK78164] – артефакты; геологический образец из долины Орхона [SH102-17/3].

-

4. Кара-Бом [КВ101, КВ102, КВ30] и Толбага [2235, 5240, 5619, 5560, 5667, 5675, 5681, 5683, 5688, 5696, 6091, 6188, 6359] – артефакты.

-

5. Кара-Бом [6194, KB103, KB1, KB2, KB3, KB4, КВ5, КВ6, КВ8, KB11, KB12, KB13, КВ16, КВ17, KB21, KB22, KB23, KB24, KB25, KB27, КВ28, KB31] и один [6194] артефакт из Толбаги.

-

6. Обширная группа, объединившая артефакты из Толбор-4 и Харганын-Гол-5 [349, 371, 1543, 1562, 1568, 1616, 1626, 1638, 3002, 3620, 3621, 3622, 3624, 3627, 3628, 3629, 3635, 3636, 3640, 3859, 4190, 4316, 4646, 4948, 5654, 6365, 10402, 10573, 17759, 17820, 19760, 21147, 1562-1] и один из Кара-Бома [КВ7], а также образцы горных пород из долины Толбо-ра [2014, 3620, 3621, 3622, 3624, 3627, 3628, 3628, 3635, 3636, 3640] и Орхона [SH105-17/3, SH105-17/4, SH105-17/5, SH105-17/7, SH105-17/8].

-

7. Артефакты [346, 422, 5167, 5665, 5913] и геологические образцы [11, 3609, 3611, 3633, 3638, 3639] из долины Толбора, а также геологический образец из долины Орхона [SH105-17/2].

-

8. Толбор [1563, 1631] и Толбага [5620, 5680] – артефакты, а также образцы горных пород из долины Орхона [SH104-17/2, SH105-17/6].

-

9. Артефакты [SH103-17/1, SH103-17/11] и образцы горных пород [SH102-17/1, SH102-17/4, SH102-17/5, SH102-17/7, SH103-17/2, SH103-17/3, SH103-17/4, SH103-17/5, SH103-17/6, SH103-17/7, SH103-17/10; SH104-17/1, SH104-17/3, SH105-17/9] из долины Орхона.

-

10. Образцы горных пород [SH102-17/2, SH102-17/6, SH103-17/8] из долины Орхона.

Рис. 2. Кластерный анализ высокозарядных элементов-примесей.

-

11. Образцы горных пород [SH103-17/9, SH105-17/1] из долины Орхона.

В свою очередь, некоторые выделенные группы объединяются в кластеры более высоких рангов: 1–2 группы, 6–8 группы, 10–11 группы. Группы 3, 4, 5, 9 обособляются.

Обсуждение

В результате кластерного анализа полученных результатов изученные образцы были разделены на 11 основных групп, объединенных в 6 комплексов. Основное значение отводилось сопоставлению групп, выделенных по анализу содержания основных пе-трогенных и элементов-примесей (в том числе редкоземельных). Результаты кластерного анализа, выполненные по содержанию других типов элементов в образцах, использовались для уточнения и корректировки. Установлено, что большинство образцов Толбаги обособляются в отдельный комплекс. Образцы из Казахстана и Горного Алтая показали большую близость петрохимических показателей с образцами Толбора из Монголии. Образцы из долины Толбора и с памятника Усть-Кяхта, относящиеся к бассейну Селенги, обнаруживают значительное сходство. Таким образом, самый большой кластер составляют образцы из Толбора, Усть-Кяхты, некоторые образцы Кара-Бома, Ушбулака и Орхона.

Петрографический анализ показал, что среди всех исследованных пород преобладают силициты (кремни). Исключение составляют образцы Толбаги в Забайкалье, которые показали большее отличие от сырья Толбора. Отбор каменного сырья производился в виде блоков, отколовшихся от естественных выходов кремнистых пород. Эти блоки при перемещении по склону теряли трещиноватые части, что делало их наиболее пригодными для расщепления и особенно для организации нуклеусов для удлиненных пластин. Это объясняет кластеризацию памятников НВП в Горном Алтае, Северной Монголии, Казахстане – они были приурочены к естественным выходам сырья, обеспечивающим крупные блоки пород для оформления нуклеусов для крупных бипродольных пластин. Система, в которой производились пластины – однонаправленная или бипродольная – в большей степени отражала характер имеющегося в наличии сырья, нежели являлась культурно-хронологическим индикатором. Хотя в Северной Монголии фиксируется переход к ОС на исходе НВП, и до сих пор является дискуссионным возникновение ОС для пластин в РВП – была ли она результатом эволюции НВП технологии или связана со сменой населения, в целом ОС и БС не зависят от хронологии. Наблюдаются скорее географические паттерны и зависимость от источников сырья. Как видно из таблицы, индустрии с БС в большей степени характерны для памятников, расположенных у пер- вичных выходов сырья, где использовались также его вторичные источники.

Высококачественное сырье было одним из ключевых факторов-детерминатов в НВП наряду со специфической средой обитания – среднегорья высотой до 1000 м над ур.м., населенные лесостепной и степной фауной, а именно различными видами Equidae и Bos . Проанализированные фаунистические остатки с памятников Толбор-4, -21, Харганын-Гол-5 (Северная Монголия), Восточного Казахстана и Горного Алтая, а также многочисленных стоянок в Восточном Забайкалье [Хаценович и др., 2021; Рыбин, Антонова, Та-шак и др., 2022; Анойкин и др., 2023] указывают, что человек НВП был специализированным охотником на лошадей. Это подразумевало значительную мобильность популяций. Распространение памятников НВП в Южной Сибири – Центральной Азии указывает на то, что эти популяции двигались вдоль центральноазиатского пояса осадочных пород. Нами определен маршрут их расселения по основным точкам, совпадающим с распространением пояса осадочных пород: Горный Алтай (Кара-Бом, Торгун, Богуты – последние два на границе с Монголией), Восточный Казахстан (Ушбу-лак), Баян-Нур Сомон-13 в Монголии, Луотоши и, вероятно, пещера Тунтяньдун в Китайском Синьцзяне, Ньява Деву и ряд экспонированных памятников на Тибете, Пату и Данг-Деохури в Непале, Стоянка 55 в Ри-вате, Пакистан [Юй и др., 2018; Corvinus, 1994; Dennell et al., 1992; Zhang et al., 2018]. Типы пород для комплексов южнее Синьзцяна пока не идентифицированы. Эти памятники содержат крупные бипродольные пластины и, за исключением подъемных комплексов, относятся ко времени 40–45 тыс. кал. л.н. Зависимость от источников высококачественного сырья, представленного крупными блоками, обусловила краткость существования этого технокомплекса – 10 тыс. лет для всей общности индустрий на территории Азии и значительно меньше в отдельно взятых регионах.

Исследование сырьевой композиции палеолитических комплексов проводилось при поддержке проекта РНФ № 19-18-00198 «Формирование культуры начального этапа верхнего палеолита восточной части Центральной Азии и Южной Сибири: полицентризм или перенос культурных традиций вдоль северного пути распространения Homo sapiens в Азии»; корреляционные технологические построения проводились в рамках программы НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0008 «Центральная Азия в древности: археологические культуры каменного века в условиях меняющейся природной среды».

Список литературы Оценка зависимости ранних сапиенсов от источников сырья и анализ каменных пород из комплексов начального верхнего палеолита Южной Сибири и Центральной Азии

- Анойкин А.А., Павленок Г.Д., Силаев В.И., Шнайдер С.В., Коваль В.В., Девятова А.Ю., Васильев С.К., Бочарова Е.Н., Харевич В.М., Таймагамбетов Ж.К. Природные обстановки позднего плейстоцена в Восточном Казахстане (по материалам стоянки Ушбулак) // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2023. - Т. 51, № 3. - С. 75-85. EDN: OGLGNK

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. -Т. 6, ч. 1: Денисовский человек: происхождение, материальная и духовная культура. - 900 с.

- Рыбин Е.П., Антонова Ю.Е., Ташак В.И., Кобылкин Д.В., Хаценович А.М., Гунчинсурен Б. Ранние стадии верхнего палеолита бассейна Селенги: вариабельность каменной технологии, жизнеобеспечение и поселенческие системы // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2022. - Т. 1. - С. 285-328. EDN: YFLBDG

- Рыбин Е.П., Кравцова П. С., Харевич В.М., Хаценович А.М., Марченко Д.В. Подготовка и транспортировка каменного сырья в комплексах начального верхнего палеолита стоянки Толбор-4 (Монголия) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. -Т. XXVIII. - С. 282-290. EDN: CZDYVF

- Хаценович А.М., Вишневская И.А., Базаргур Д., Вольвах А.О., Клементьев А.М., Ге Дж., Жилич С.В., Марченко Д.В., Окунева Т.Г., Когай С.А., Гунчинсурэн Б., Рыбин Е.П., Олсен Дж.У, Деревянко А.П. Природная среда и эпизоды заселения Центральной Монголии в позднем плейстоцене: по материалам памятников в долине реки Орхон // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2021. - Т. 49, № 2. - С. 2-22. EDN: CDYWBL