Оценка жесткости полового члена с использованием магнитодинамического индикатора давления

Автор: Иванов С.В., Краснов А.В., Иванов С.С., Александров Б.Ю., Пилецкий Н.Г., Овчинников Р.С., Матвиенко Ю.А., Пятницкий И.А., Шварц А.Н., Харламов Е.Ю.

Журнал: Экспериментальная и клиническая урология @ecuro

Рубрика: Андрология

Статья в выпуске: 3, 2018 года.

Бесплатный доступ

Введение. Актуальным до настоящего времени остается объективная инструментальная оценка жесткости полового члена для определения степени ригидности. Цель данной работы заключалась в изучении возможностей магнитодинамического индикатора давления (индикатор) в оценке жесткости полового члена. Материалы и методы. Обследовано 90 мужчин в возрасте от 26 до 69 лет. Эректильная дисфункция по опроснику МИЭФ выявлена у 52 пациентов. По шкале твердости I.Goldstein у 26 пациентов была четвертая степень, у 33 - третья, у 28 - вторая и у 3 -первая. Всем исследуемым проведен фармакологический тест с внутрикавернозной инъекцией 10 мкг Альпростадила Е1. В вялом состоянии и после достижения фазы ригидности или наибольшего кровенаполнения проводилось измерение жесткости полового члена с помощью серийного магнитодинамического индикатора внутриглазного давления ИГД-03 производства АО «ГРПЗ» (Россия). Результаты. По результатам индикатора в вялом состоянии ткани полового члена имели одинаковую жесткость, независимо от степени твердости при последующей эрекции и колебались в пределах 12- 14 ед...

Магнитодинамический индикатор давления, жесткость полового члена, шкала i.goldstein, аксиальная упругость, объективные классы жесткости

Короткий адрес: https://sciup.org/142216892

IDR: 142216892

Текст научной статьи Оценка жесткости полового члена с использованием магнитодинамического индикатора давления

аиболее полная оценка степени ригидности полового члена невозможна без объективного определения жесткости органа [1]. Основным параметром, обусловливающим жесткость полового члена, является внутрикавернозное давление крови [1]. Величины внутрикавернозного давления являлись бы идеальными показателями жесткости. Однако такую оценку можно провести только инвазивно. Существуют косвенные методы оценки внутрикаверноз-ного давления [1-3]. Для реализации этих методов необходим набор аппаратуры, включающий компьютер, датчики давления, манжетки (или кольца), одевающиеся на половой член. Это затрудняет использование метода в повседневной андрологиче-ской практике. Существует объективный метод оценки аксиальной (продольной) упругости, заключающийся в продольной компрессии спе- циальными приборами на головку полового члена в состоянии эрекции до получения изгиба органа [4,5]. Для определения аксиальной упругости может быть использован простой, но не очень точный метод, основанный на вычислении соотношения диаметра (D) к длине (L) полового члена в состоянии эрекции [6,7]. Было показано, что соотношение D/L высоко коррелирует с кавернозным давлением крови [7]. При отсутствии специальных приборов для определения жесткости полового члена в андроло-гической практике используется пальпация органа при фармакологически вызванной эрекции. I. Goldstein и соавт. было выделено 4 степени твердости полового члена [8]. Первую степень твердости сравнивают с упругостью щеки, вторую – с упругостью кончика носа, третью – с ладонью и четвертую – c твердостью лба.

В результате поиска объективных и простых методов оценки же- сткости тканей был выявлен метод измерения внутриглазного давления через веко с помощью магнитодинамического индикатора. Указанному методу свойственна высокая точность, он реализован на недорогом портативном приборе, который прост в эксплуатации и не требует специальных навыков. Прибор выпускается для индивидуального использования самими пациентами. Это создало предпосылки для изучения возможностей данного метода в объективной оценке жесткости полового члена.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследовано 90 мужчин в возрасте от 26 до 69 лет (средний возраст составил 47,5±1,25 лет). Все исследуемые заполняли опросник МИЭФ (международный индекс эректильной функции). Данные опросника у 38 человек указывали на нормальную эректильную функцию.

Эректильная дисфункция (ЭД) отмечена у 52 пациентов: у 10 – легкая, у 16 – умеренная и у 26 – значительная. По шкале твердости I. Goldstein 26 пациентам можно было поставить 4 степень твердости, 33 – третью, 28 – вторую и трем – первую.

Всем исследуемым проведен фармакологический тест с внутри-кавернозной инъекцией 10 мкг Аль-простадила Е1. В исходном состоянии и во время фармакологического теста проводилось исследование кровотока в кавернозных, дорзальных артериях, и в дорзальной вене полового члена с помощью дуплексного сканирования на приборе Sequoia 512 (Simens-Acuson). В нашей работе полученные данные скорости кровотока использовались для определения достижения фазы ригидности или наибольшего кровенаполнения при отсутстви ригидности (по исчезновению в кавернозных артериях антеградного диастолического кровотока, появлению ретроградного диастолического кровотока, появлению максимальной величины резистивного индекса) [9].

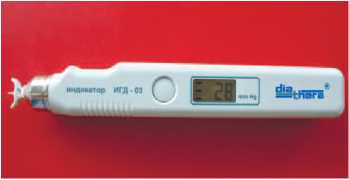

В вялом состоянии и после достижения фазы ригидности или наибольшего кровенаполнения проводилось измерение жесткости полового члена с помощью серийного магнитодинамического индикатора внутриглазного давления ИГД-03 производства АО «ГРПЗ» (Россия), доработанного его разработчиками в части программного обеспечения (рис. 1). Принцип действия индикатора основан на магнитодинамическом способе формирования дозированного импульса движения подвижному штоку, взаимодействующего с упругой поверхностью. Для

Рис. 1. Магнитодинамический индикатор давления

измерения внутриглазного давления прибор откалиброван в мм рт.ст. После доработки для целей исследования количественные показания прибора приняли считать в относительных единицах.

Измерения проводились на дорзальной поверхности каждого кавернозного тела полового члена в проксимальном, среднем и дистальном отделах, и аналогично по ходу спонгиозного тела. Вычислялось среднее значение по трем отделам для каждого кавернозного тела.

Хранение данных и статистическая обработка осуществлялись с использованием пакета компьютерных программ Microsoft Access 2003, Microsoft Excel 2003. Анализируемые величины по группам представлены в виде M±m, где M – среднее значение, m – ошибка среднего. Достоверность различий определялась по t-критерию Стьюдента [10]. Данные считались статистически достоверными при значении p <0,05. Для поиска границ между распределениями индивидуальных величин использовалось линейное решающее правило Р. Фишера [10].

В исследовании использовались стандартные методы определения чувствительности, специфичности и прогностической ценности.

Таблица 1. Величины жесткости полового члена (M±m) в вялом состоянии в зависимости от степеней твердости во время фармакологической эрекции по шкале твердости I. Goldstein

|

Группы по степени твердости |

Правое кавернозное тело |

Левое кавернозное тело |

Спонгиозное тело |

|

1-2 |

13,1±0,50 |

13,3±0,52 |

16,4±0,67 |

|

3 |

14,0±0,46 |

12,8± 0,58 |

15,4±0,60 |

|

4 |

13,7±0,63 |

13,4± 0,68 |

16,7±0,84 |

|

Достоверность |

Все p >0,05 |

Все p >0,05 |

Все p >0,05 |

Таблица 2. Величины жесткости полового члена (M+m) при фармакологической эрекции в зависимости от степеней твердости по шкале твердости I. Goldstein

|

Группы по степени твердости |

Правое кавернозное тело |

Левое кавернозное тело |

Спонгиозное тело |

|

1-2 |

23,5±1,1 |

24,6±1,2 |

20,9±0,79 |

|

3 |

43,3±3,0 |

47,1±2,6 |

23,8±1,83 |

|

4 |

58,5±3,0 |

60,2±2,65 |

27,0±1,83 |

|

Достоверность |

1-2 и 3 ст. p <0,001 3 и 4 ст. p <0,001 1-2 и 4 ст. p <0,001 |

1-2 и 3 ст. p <0,001 3 и 4 ст. p <0,001 1-2 и 4 ст. p <0,001 |

1-2 и 3 ст. p <0,001 3 и 4 ст. p <0,001 1-2 и 4 ст. p <0,001 |

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение возможностей оценки жесткости полового члена с использованием магнитодинамического индикатора давления (индикатор) проводили путем сопоставления результатов данного метода с данными клинической оценки твердости по шкале твердости I. Goldstein и данными оценки аксиальной упругости, определяемой по соотношению диаметра полового члена к длине (D/L) во время эрекции.

Результаты оценки жесткости полового члена в вялом состоянии представлены в таблице 1.

Из таблицы видно, что величины жесткости кавернозных тел в вялом состоянии не отличаются в правом и левом кавернозном теле, и практически одинаковы в группах с различной степенью твердости. Величины жесткости спонгиозного тела также не различались в исследуемых группах. По сравнению с кавернозными телами были недостоверно более высокие значения ( p >0,05).

Из полученных результатов также следует, что в вялом состоянии ткани полового члена имеют одинаковую жесткость, независимо от степени твердости при последующей эрекции.

Результаты оценки жесткости в состоянии эрекции представлены в таблице 2.

В состоянии эрекции величины жесткости в кавернозных телах статистически достоверно возрастают при увеличении степени твердости по шкале твердости I. Goldstein. Различий между кавернозными телами не наблюдается ( p >0,05).

Наблюдается тенденция к возрастанию жесткости в спонгиозном теле полового члена при возрастании степени твердости, определенной клинически. Статистически достоверно различаются только группы с 1-2 и 4 степенями. При этом величины жесткости в спонгиозном теле достоверно ниже ( p <0,001) по сравнению с кавернозными телами при 3 и 4 степени твердости.

Более низкая жесткость в спонгиозном теле по сравнению с кавернозными телами логично может объясняться более тонкой белочной оболочкой, отличающейся от кавернозных тел одним слоем волокон, и в связи с этим, более низким давлением крови [1].

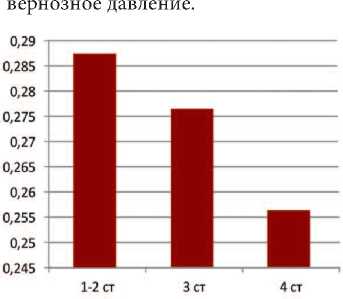

Определение степени ригидности полового члена по соотношению диаметра полового члена к длине (D/L) относится уже к объективной оценке жесткости. Этот параметр отражает продольную (аксиальную) жесткость или упругость, т.е. степень податливости органа на изгиб при давлении на головку. Величины D/L хорошо коррелируют с кавернозным давлением (r=0,942) [7]. Чем ниже величины D/L, тем выше ка-

Рис. 2. Зависимость величин показателя аксиальной упругости D/L от степеней твердости по шкале

I. Goldstein.

По вертикальной оси – значения D/L, по горизонтальной – группы пациентов с различной степенью твердости. Достоверность: 1-2 ст. и 3 ст. p <0,05; 1-2 ст. и 4 ст. p <0,001; 3 и 4 ст. p <0,001

В связи с этим, представляло интерес изучение зависимости величин показателя D/L от клинически определенных степеней твердости по по шкале твердости I. Goldstein. Результаты представлены на рисунке 2.

Из рисунка видно, что с увеличением степени жесткости, определенной пальпаторно, статистически достоверно уменьшаются величины D/L, свидетельствуя об объективном нарастании аксиальной упругости.

Хорошая корреляция между клинической оценкой жесткости и объективными показателями указывает на достаточно адекватную оценку жесткости полового члена пальпаторно врачом в нашем исследовании. В связи с этим, приведенные выше результаты зависимости оценки жесткости индикатором от степеней твердости по шкале твердости I. Goldstein являются высоко достоверными.

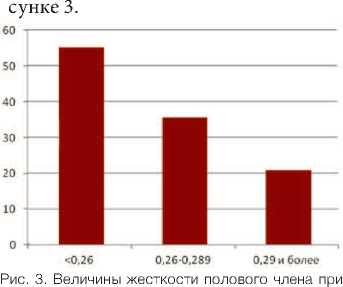

Учитывая хорошую корреляцию показателя D/L с кавернозным давлением [7], пациенты были распределены на 3 группы. В 1 группу были включены 28 человек с величинами D/L менее 0,26, что соответствовало кавернозному давлению выше 90 мм рт. ст. [9]. Такой диапазон кавернозного давления характеризует жесткость, достаточную для введения полового члена во влагалище.

Во 2 группу были включены 32 пациента с величинами D/L от 0,26 до 0,289, что соответствовало кавернозному давлению от 60 до 90 мм рт. ст. [9]. При таком давлении возникают трудности с введением во влагалище.

В третью группу были включены 30 пациентов с величинами D/L 0,29 и более, что соответствовало кавернозному давлению ниже 60 мм рт. ст. [9]. Такое кавернозное давление не позволяет осуществить введение полового члена.

В сформированных группах изучались результаты оценки жесткости полового члена по индика- тору. Данные представлены на ри-

фармакологической эрекции в зависимости от величин D/L.

По вертикальной оси – величина жесткости полового члена в отн. ед. по индикатору, по горизонтальной – группы пациентов с различным значением D/L. Достоверность: 1-2 ст. и 3 ст. p <0,05; 1-2 ст. и 4 ст. p <0,001; 3 и 4 ст. p <0,001

С увеличением значений D/L наблюдается достоверное уменьшение величин жесткости по индикатору. В группе с D/L менее 0,26 жесткость составляла 59,8±4,4 ед., с D/L от 0,26 до 0,289 – 40,3±2,0 ед., с D/L 0,29 и более – 23,8±1,8 ед.

Результаты свидетельствуют о косвенном отражении кавернозного давления величинами жесткости, полученными с использованием индикатора.

Все представленные результаты показали, что использование магнитодинамического индикатора давле-нияперспективно для объективной оценки жесткости полового члена.

Это создало предпосылки для выделения по результатам предлагаемого метода объективных классов (степеней) жесткости полового члена, что является важным для клинической практики.

Для выделения классов жесткости были использованы результаты измерения индикатором в тех же группах пациентов с различными значениями D/L.

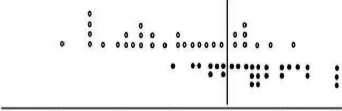

Для выделения класса с наибольшей жесткостью (3 класса) необходимо было определить пороговую величину, которая с наибольшей вероятностью косвенно указывала бы на наличие кавернозного давления выше 90 мм рт.ст. Поиск порогового значения был осуществлен при сравнении распределений индивиду- альных величин жесткости по индикатору в группах с D/L < 0,26 и D/L= 0,26-0,289.

Напомним, что при D/L < 0,26 – кавернозное давление выше 90 мм рт.ст., а при D/L= 0,26-0,289 кавернозное давление соответствует диапазону от 60 до 90 мм рт. ст. [9].

Распределение индивидуальных величин жесткости в указанных группах представлено на рис. 4.

о - исследуемые с D/L = 0,260 -0,289 • - исследуемые с D/L < 0,26

Рис. 4. Сравнение распределений индивидуальных величин жесткости в группах с D/L<0,26 и D/L= 0,26-0,289.

По горизонтальной оси – величины жесткости в отн.ед.

Для поиска порогового значения жесткости по данным индикатора использовалась логика линейного решающего правила Р. Фишера, разграничивающего распределение индивидуальных величин жесткости в изучаемых группах с минимальным количеством ошибок. Был проведен последовательный анализ различных пороговых величин жесткости с подсчетом количества ошибочных решений (рис. 4).

На рисунке показано, что оптимальной границей между распределениями явилось значение жесткости, равное 50 ед., при котором было минимальное количество ошибок разграничения (23,2%) между распределениями: по 8 чел. из каждой группы пересеклись с соседним распределением.

Диагностическая чувствительность, специфичность и положительная прогностическая ценность этого порогового значения составили, соответственно, 79%, 80% и 73%. Отрицательная прогностическая ценность – 80%. Следовательно, значение жесткости, равное 50 ед. и выше, будет косвенно свидетельствовать с вероятностью 73% о внутрикавернозном давлении выше 90 мм рт.ст., а значения ниже 50 ед. – о давлении ниже 90 мм рт.ст. с вероятностью 80%.

Для выделения класса с наименьшей жесткостью (1 класса) необходимо было определить пороговую величину по данным индикатора, которая с наибольшей вероятностью косвенно указывала бы на наличие кавернозного давления ниже 60 мм рт.ст. Поиск порогового значения был осуществлен аналогично при сравнении распределений индивидуальных величин жесткости в группах с D/L => 0,29 и D/L= 0,26-0,289. Напомним, что при D/L => 0,29 – кавернозное давление меньше 60 мм рт.ст. [9].

Было установлено, что оптимальной границей между распределениями явилось значение жесткости, равное 25 ед. Диагностическая чувствительность, специфичность и положительная прогностическая ценность такого критерия составили, соответственно, 60%, 97% и 95%. Это указывало на то, что пороговое значение жесткости, равное 25 ед. и ниже будет косвенно свидетельствовать о кавернозном давлении ниже 60 мм рт.ст. с вероятностью 95%.

Таким образом, были найдены пороговые значения для классов с наименьшей (1-ый) и наибольшей (3-ий) жесткостью по результатам индикатора. Первый класс характеризуется значениями ниже 25, третий класс – значениями 50 ед. и выше. Диапазон от 25 до 50 ед., к которому относились значения 72% пациентов группы с D/L= 0,26-0,289, можно охарактеризовать как 2 класс со средней степенью жесткости, соответствующей кавернозному давлению от 60 до 90 мм рт.ст.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюме:

Введение. Актуальным до настоящего времени остается объективная инструментальная оценка жесткости полового члена для определения степени ригидности. Цель данной работы заключалась в изучении возможностей магнитодинамического индикатора давления (индикатор) в оценке жесткости полового члена.

Материалы и методы. Обследовано 90 мужчин в возрасте от 26 до 69 лет. Эректильная дисфункция по опроснику МИЭФ выявлена у 52 пациентов. По шкале твердости I.Goldstein у 26 пациентов была четвертая степень, у 33 – третья, у 28 – вторая и у 3 – первая. Всем исследуемым проведен фармакологический тест с внутрикавернозной инъекцией 10 мкг Альпростадила Е1. В вялом состоянии и после достижения фазы ригидности или наибольшего кровенаполнения проводилось измерение жесткости полового члена с помощью серийного магнитодинамического индикатора внутриглазного давления ИГД-03 производства АО «ГРПЗ» (Россия).

Результаты. По результатам индикатора в вялом состоянии ткани полового члена имели одинаковую жесткость, независимо от степени твердости при последующей эрекции и колебались в пределах 12- 14 ед. В состоянии эрекции величины жесткости в кавернозных телах статистически достоверно возрастали при увеличении степени твердости по шкале I. Goldstein и были соответственно равны 23 – 24 ед. при 1- 2 степени, 43 – 47 ед. при 3, и 58 – 60 при 4 степени. Наблюдалась тенденция к возрастанию жесткости в спон-гиозном теле при возрастании степени твердости от 20 при 1-2 степени до 27 ед. при 4 степени. Величины жесткости в кавернозных телах статистически достоверно возрастали при увеличении акси-альнoй упругости – уменьшении соотношения диаметра полового члена к длине (D/L). В группе с D/L менее 0,26 жесткость составляла 59,8±4,4 ед., с D/L от 0,26 до 0,289 – 40,3±2,0 ед., с D/L 0,29 и более – 23,8±1,8 ед. По результатам использования магнитодинамического индикатора давления было выделено 3 объективных класса жесткости полового члена. Первый класс характеризуется величинами ниже 25 ед. (наименьшая жесткость), второй – величинами от 25 до 50 ед., третий – величинами выше 50 ед. (нормальная жесткость).

Заключение. Проведенные в данной работе исследования показали практическую возможность и ценность использования магнитодинамического индикатора давления для оценки жесткости полового члена.

Список литературы Оценка жесткости полового члена с использованием магнитодинамического индикатора давления

- Textbook of Erectile Dysfunction. Second Edition. . London: Informa Healthcare, 2009, 548 p.

- Lavoisier P, Courtois F, Proulx J, Durand LG, de Carufel F. Validationof a noninvasive device to measure intracavernous pressure as an indexof penile rigidity. Br J Urol 1990; 65(6):624-8.

- Lavoisier P, Roy P, Dantony E, Watrelot A, Ruggeri J, Dumoulin S. Pelvic-floor muscle rehabilitation in erectile dysfunction and premature ejaculation. Phys Ther 2014; 94(12):1731-43 DOI: 10.2522/ptj.20130354

- Barbara M.R. Digital inflection rigidometry in the study of erectile dysfunction. A new technique. Arch Esp Urol 1996; 49(3):221-7.

- Deho F, Saccà A, Fabbri F, Gallina A, Briganti A, Rokkas K et al. Digital inflection rigidometry and penile dynamic colour doppler ultrasound: Analysis and correlations. Journal of Andrological Sciences 2009; 16 (2-3): 108-111.

- Udelson D. Biomechanics of male erectile function. J R Soc Interface 2007; 4 (17): 1031-1047 DOI: 10.1098/rsif.2007.0221

- Hatzichristou DG, Hatzimouratidis K, Tzortzis V, Apostolidis A, Bekos A, Ioannidis E. Normal hemodynamic parameters do not always predict the presence of a rigid erection: a quantitative assessment of functional erectile impairment. Int J Impot Res 2003; 15(2):99-104 DOI: 10.1038/sj.ijir.3900953

- Goldstein I, Lue TF, Padma-Nathan H. Oral Sildenafil in the treatment of erectile dys-function. N Engl J Med 1998; 338:1397-1404.

- Sikka SC, Hellstrom WJG, Brock G, Morales AM. Standardization of vascular assessment of erectile dysfunction: standard operating procedures for duplex ultrasound. J Sexl Med 2013; 10 (1): 120-129. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02825.x

- Платонов А.Е. Статистический анализ в медицине и биологии: задачи, терминология, логика, компьютерные методы. М.: Издательство РАМН 2000; 52 с.