Оценочные категории в уголовном процессе

Автор: Тимохина А.Л.

Журнал: Криминалистика: вчера, сегодня, завтра @kriminalistika-vsz

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 4 (32), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема недостаточной изученности оценочных категорий в уголовном процессе, анализируется актуальность формирования подходов к их пониманию и критериям применения участниками уголовного судопроизводства. Автором обращено внимание на систематическое обращение законодателя к понятиям и конструкциям, содержащимся в нормах уголовно - процессуального права, требующих от правоприменителя принять решение, полагаясь на такую норму, руководствуясь усмотрением и оценкой сложившейся ситуации. Между тем, остаётся неурегулированным вопрос о том, что должно служить критерием их законного применения, а закрепляемые принципами уголовного судопроизводства постулаты на сегодняшний день не способны в полной мере обеспечить надлежащее применение оценочных категорий. В то же время, формулирование законодателем нормы уголовно - процессуального права с включением в неё оценочных категорий обусловлено рядом факторов, которые анализируются в данной статье. Автором предпринята попытка сформулировать дефиницию оценочных категорий в уголовном процессе, а также отметить направления совершенствования уголовно - процессуального законодательства и правоприменительной деятельности в аспекте законного и эффективного применения оценочных категорий данной отрасли права.

Оценочные категории, усмотрение, дискреционные полномочия, участники уголовного судопроизводства, принципы уголовного судопроизводства, назначение уголовного судопроизводства, процессуальные решения

Короткий адрес: https://sciup.org/143184031

IDR: 143184031 | УДК: 343.1 | DOI: 10.55001/2587-9820.2024.82.25.021

Текст научной статьи Оценочные категории в уголовном процессе

Оценочные категории свойственны законодательству любой отрасли права. В уголовном процессе они также применяются, несмотря на преобладание в нем императивного метода регулирования общественных отношений. Они тесно связаны с усмотрением, поскольку реализовать содержание нормы права, включающую оценочную категорию, невозможно без субъективной оценки участником уголовного судопроизводства сложившейся ситуации и объема реализуемых им прав и обязанностей. Недостаточная изученность природы оценочных категорий негативно сказывается на достижении назначения уголовного судопроизводства и соблюдении его принципов, а значит, может повлечь существенное нарушение прав и свобод граждан, которые оказались вовлечены в уголовный процесс в качестве кого-либо из его участников и имеют собственный интерес.

Основная часть

Категории, носящие оценочный характер, подразумевают, что при применении содержащей их нормы участник уголовного судопроизвод- ства будет самостоятельно направлять смысл нормы в соответствии с требующей разрешения ситуацией. Такие элементы правовой нормы именуют оценочными понятиями, оценочными выражениями, оценочными категориями, оценочными признаками, понятиями оценочного характера и т. п. Однако в рамках данной статьи будет затронута не столько дискуссия относительно их наиболее верного именования, сколько их природа, но представляется, что самым емким является выражение «оценочные категории». Говоря об оценочных категориях как частях правовой нормы, прежде всего стоит обратиться к дефиниции этих слов. Так, в толковом словаре С. И. Ожегова понятия «оценка» и «оценить» означают:

-

1. Определить цену кого-чего-н.;

-

2. Установить качество кого-чего-н., степень, уровень чего-н.;

-

3. Высказать мнение, суждение о ценности или значении кого-чего-н. [1, с. 735].

«Категория» означает:

-

1. В философии: общее понятие, отражающее наиболее существенные

-

2. Крупный, обычно строго не очерченный класс в его сравнении с другими такими же классами [1, с. 414].

связи и отношения реальной действительности и познания;

Раскрывая подходы исследователей к пониманию оценочных категорий, следует указать, что:

-

1) под ними понимают те, которые не конкретизированы законодателем и уточняются в процессе применения закона [2, с. 63; 3, с. 13];

-

2) они представляют собой приемы юридической техники, с помощью которых описывают схожие обстоятельства различных ситуаций относительно определенным способом [4, с. 28];

-

3) другие авторы полагают, что их нельзя соотнести с правовыми нормами или сопоставить с таковыми [5, с. 63];

-

4) наиболее обобщенное понятие дается Т. В. Кашаниной, которая называла оценочным понятием выраженное в нормах права положение (предписание), в котором закрепляются наиболее общие признаки, свойства, качества, связи и отношения разнообразных предметов, явлений, действий, процессов, детально не разъясняемое законодателем, с тем чтобы оно конкретизировалось путем оценки в процессе применения права и позволяло осуществлять в пределах зафиксированной в нем общности индивидуальную поднормативную регламентацию общественных отношений [6, с. 28].

Для деятельности органов предварительного расследования вполне уместно будет сказать, что они могут применять нормы, содержащие оценочные категории, с учетом следственной ситуации. Данный используемый в криминалистике термин в том числе характеризует ту совокупность обстоятельств, в рамках кото- рой может быть принято решение, основанное на оценке нормы уголовно-процессуального права. Неслучайно Л. Я. Драпкин обращал внимание на связь следственной ситуации с процессом принятия решений [7, с. 29]. Однако уголовнопроцессуальная деятельность не ограничивается досудебным производством, поэтому в понятии оценочных категорий уголовного процесса целесообразно указывать, что возникает правоприменительная ситуация в целом.

Если проанализировать являющиеся частью уголовнопроцессуальных норм оценочные категории, то можно сделать вывод, что их достаточно много, и сказать обо всех в рамках статьи будет невозможно, поскольку каждую их них можно раскрывать персонально. Однако следует указать лексические обороты, с помощью которых формируется оценочная категория, например «необходимость», «возмож-ность/невозможность», «уважительная причина», «исключительный случай», «незамедлительно», «особая сложность», «достаточность» и другие [4, с. 28].

Не менее значимо и то, что сущность оценочных категорий заключается не только в применении терминов оценочного характера, но и в том, что даже при наличии в норме достаточно ясных понятий, ее содержание указывает на необходимость производства оценки какой-то ситуации.

В целом оценочные категории в уголовном процессе представляют собой понятия и конструкции, являющиеся частью уголовнопроцессуальной нормы, благодаря которым норма приобретает относительно определенный характер и для применения которой участнику уголовного судопроизводства необходимо оценивать складывающуюся правоприменительную ситуацию с целью достижения назначения уголовного судопроизводства.

Особого внимания заслуживает вопрос критериев законного применения оценочных категорий в уголовном процессе. Говоря о средствах достижения цели, нельзя не сказать о самой цели. Так, согласно ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1, назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Кроме того, в статье указано, что в равной степени назначению отвечают и уголовное преследование, и применение к виновным справедливого наказания, и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

В первую очередь критерием будет выступать соблюдение принципов уголовного судопроизводства, и особенно принципа законности, устанавливающего требования к решениям властных участников уголовного процесса. О. А. Киселев выделяет такие критерии законного применения оценочных категорий как соответствие такого применения компетенции и правосубъектности должностного лица, соблюдение установленного нормативного порядка их применения [8, с. 17].

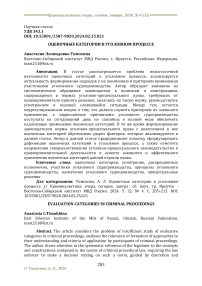

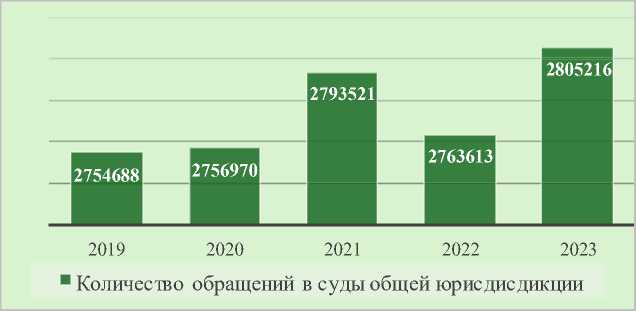

Однако особенно важно акцентировать внимание на обстоятельствах, на основании которых создается впечатление, что оценочные категории следует упразднить. Обеспокоенность недостаточной или некачественной работой властных участников уголовного судопроизводства прослеживается в активном обжаловании их действий в суды общей юрисдикции (согласно данным статистики, ежегодно подается более двух миллионов жалоб), в 2023 году эта цифра приблизилась к трем миллионам (диаграмма 1), из них более ста тысяч – это жалобы на действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование (диаграмма 2)2. Также порядка 5500 обращений (за 10-летний период) были направлены в Конституционный Суд Российской Федерации3. Однако даже представленные данные не отражают полной картины, поскольку в соответствии с главой 16 УПК РФ обжалование может производиться и в адрес прокурора, а также руководителя следственного органа.

Диаграмма 1. Количество обращений в суды общей юрисдикции

Жалобы на действия ДЛ, осуществляющих предварительное расследование

2019 2020 2021 2022 2023

Жалобы на действия ДЛ, осуществляющих предварительное расследование

Диаграмма 2. Количество жалоб на действия должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование

С одной стороны, при большом количестве жалоб (даже без учета обоснованности их содержания) использование оценочных категорий может негативно сказаться на уровне защищенности прав граждан. С другой стороны, именно применение оценочных категорий законодателем, как справедливо указывают некоторые авторы, является важным средством нивелирования случаев злоупотребления правом, поскольку использование в недостаточно урегулированных или неурегулированных законодательством вопросах оценочных категорий позволяет устанавливать допустимый объем и характер действий для участника уголовного судопроизводства в качестве императива, но оставляет на его усмотрение направленность нормы в зависимости от конкретной правовой ситуации. Например, Т. В. Кашанина занимала такую позицию и верно указывала на то, что правоприменяющий субъект не обязан перечислять всю массу замещаемых им понятий, однако может применить норму для конкретного случая, охватываемого содержанием данного оценочного понятия [6, с. 27]. В таком случае правоприменитель сможет обеспечить права и законные интересы участника уголовного судопроизводства, подкрепляя свои действия правовыми нормами.

В первую очередь следует отметить, что важным стержнем любой деятельности, в которой задействован человек, является его мотивация.

Личность оказывает большое влияние на разрешение уголовноправового конфликта, так как изменение положения человека в обществе, его взаимных прав и обязанностей с государством, развитие общеправового принципа гуманизма определяют характер уголовного судопроизводства, его назначение и принципы. В связи с этим следует согласиться с мнением И. П. Поповой о том, что повышение мотивации участников уголовного судопроизводства, по сути, является поиском успешных средств оптимизации уголовно-правовой формы в целях баланса интереса сторон при достижении назначения уголовного судопроизводства [9, с. 96]. А. В. Барабаш верно отметил, что все участники, которые наделены правами в обеспечение их частных интересов, могут пользоваться имеющимися в их распоряжении средствами, что не меньше влияет на движение дела к цели уголовнопроцессуальной деятельности [10, с. 50].

Данная позиция подкрепляется, в частности, неопределенностью процессуального статуса следователя. Он прежде всего является самостоятельным процессуальным лицом, которое осуществляет предварительное следствие и направляет ход расследования, от него зависит и то, в каком русле предстанет перед судом обвиняемое им лицо, и многие другие обстоятельства. П. Г. Марфицин выделил такую особенность в работе следователя, как усмотрение, под которым предложил понимать необходимое и часто используемое социальноправовое явление или правоприменительный инструмент, благодаря которому появляется возможность оптимально совместить юридическую норму и социальную ситуацию. Значение этого явления проявляется в возможности предусмотреть и учесть необходимые аспекты жизни, которые законодателю невозможно урегулировать ввиду их многообразия и проявления. Данный инструмент позволяет эффективно применить уголовно-процессуальный закон, избежать чрезмерной формализации, а также учесть интересы участников, вовлеченных в уголовный процесс [11].

Выделяя критерии законного применения оценочных категорий, нельзя не сказать и о принципе оценки доказательств. Этап доказывания, несомненно, является одним из важных, поскольку на его основе формируется представление о виновности или невиновности лица. К тому же предъявляемые уголовнопроцессуальным законодательством правила оценки доказательств носят оценочный характер. Именно поэтому наряду с законом суд, прокурор, следователь, дознаватель руководствуются совестью, представления о которой у безнравственного человека могут быть достаточно искаженными, что вряд ли будет способствовать справедливому судебному разбирательству. Это позволяет сделать вывод, что должностные лица как участники уголовного судопроизводства в своей профессиональной деятельности должны наряду с образованием иметь должное воспитание, мировоззрение, убеждения, правовую культуру, в основе которой лежит уважение к людям и закону, беспристрастность, должное представление о нормах морали.

В указанном аспекте корректировки требует и принцип законности в части, касающейся описания требований к решениям суда, прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя. Представляется, указанные решения также должны быть справедливыми, что позволит повысить качество решений властных участников уголовного судопроизводства, в первую очередь тех, которые принимались на основе относительно определенных норм, содержащих оценочные категории.

В рамках затронутой темы хотелось бы обратиться и к проблемам внедрения в уголовный процесс технологий искусственного интеллекта (ИИ). Как известно, сегодня в некоторых странах достаточно эффективно применяются его возможности в целях аналитики и прогнозирования судебных решений. Кроме того, цифровизация позволяет осуществлять досудебное производство в электронном формате. Между тем, представляется важным высказаться о том, что участие искусственного интеллекта в принятии решений, которые зачастую основываются на содержащих оценочные категории нормах, недопустимо. Безусловно, ИИ может использоваться для помощи и ускорения отдельных процедур, для обработки информации, для работы с участниками уголовного процесса и в других целях, не связанных с принятием решений – особенно итоговых, в которых предрешается судьба человека. Поскольку нравственное содержание процесса принятия решений состоит в том, что должностное лицо руководствуется и совестью, и целями этой деятельности, которая должна отвечать требованиям справедливости, видится невозможным реализация данных требований искусственным интеллектом, который не наделен присущими человеку свойствами. Председатель Конституционного Суда Российской Федерации справедливо отметил, что «мысль» искусственного интеллекта совсем не схожа с работой нейронов человеческого мозга: «это кардинально иная среда, с совершенно другим предназначением и приоритетами, которые для алгоритмов заменяют то, чем для человека являются ценности»1. Однако, безусловно, позитивный опыт использования искусственного интеллекта заслуживает внимания и является перспективным для изучения и применения в уголовном судопроизводстве.

Выводы и заключение

Приведенные положения свидетельствуют о том, что исследования, посвященные оценочным категориям, не охватывают в полной мере вопросы их понимания и применения в уголовно-процессуальном праве. Для уголовного судопроизводства характерны свои особенности, которые отражаются и в сущности оценочных категорий уголовного процесса, и в критериях их законного использования. Так, в качестве критериев могут выступать следующие:

-

• необходимость следования принципам уголовного судопроизводства при применении оценочных категорий в уголовном процессе;

-

• применение их лицом, в компетенцию которого входит принятие решений, основывающихся на нормах права, содержащих оценочные категории;

-

• ориентирование при принятии решения на отражаемые в назначении уголовного судопроизводства положения;

-

• необходимость руководствоваться при реализации оценочных категорий законом, а также нравственными основами (совестью, справедливостью, добросовестностью).

В результате исследования также можем сделать закономерный вывод о том, что при принятии решений на основе норм, содержащих оценочные категории, недопустимо использовать технологии искусственного интеллекта. В целом, следует отметить, что если участник уголовного судопроизводства полагается на закон наряду с нравственными положениями, то это служит ключевым признаком эффективности реализации ими своих прав и обязанностей, а также интересов, будь это властный участник или гражданин, вовлеченный в уголовно-процессуальные отношения в связи с совершенным преступлением .

Список литературы Оценочные категории в уголовном процессе

- Барабаш, А. С. Отечественный уголовный процесс в свете национального менталитета: монография. – М.: Юрлитинформ, 2022. 176 с.

- Брайнин, Я. М. Уголовный закон и его применение. М.: Юрид. лит., 1967. 240 с.

- Вильнянский, С. И. Применение норм советского права // Ученые записки Харьковского юридического института им. Л.М. Каганович: сб. науч. тр. 1956. С. 3 – 18.

- Драпкин, Л. Я. Понятие и классификация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений: научные труды. Выпуск 41. Свердловск, 1975. С. 26 – 44.

- Кашанина, Т. В. Оценочные понятия в советском праве / Т. В. Кашанина // Известия высших учебных заведений. Правоведение: науч.-теор. журн. 1976. № 1. С. 25 – 31.

- Киселев, О. А. Об основах применения оценочных понятий в федеральных нормативных актах // Нотариальный вестник: науч.-практ. журн. 2014. № 10. С. 16 – 21.

- Марфицин, П. Г. Усмотрение следователя: Уголовно-процессуальный аспект: дис. … д-ра юрид. наук / П.Г. Марфицин – Омск, 2013. – 418 с.

- Овчинникова, О. В. Перспективы применения искусственного интеллекта в досудебном производстве // Правопорядок: история, теория, практика: науч.-практ. журн. 2022. №1 (32). С. 89 – 93.

- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; Под ред. проф. Л. И. Скворцова. — 28 е изд., перераб. — Москва: Мир и Образование, 2019. – 1376 с.

- Петраков, С. В. Теоретико-правовой анализ содержания оценочных категорий и понятий права // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России: науч. журн. 2013. № 23. С. 28 – 32.

- Попова, И.П. Назначение уголовного судопроизводства и категория «интерес» // Юридический вестник Самарского университета: науч. журн. 2019. Т.5, № 2. С. 93 – 101.

- Шинкарук, В.М. Уголовно-процессуальная истина в системе оценочных категорий // LegalConcept: науч. журн. 2019. №2. С. 63 – 68.