Очаги генерации и первично-аккумулированные ресурсы тогурских нефтей Усть-Тымской мегавпадины

Автор: Лобова Г.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 3 (12), 2011 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка перспектив нефтегазоносности палеозойско-юрских отложений Усть-Тымской мегавпадины (Западная Сибирь) на базе палеотектонических реконструкций и палеотемпературного моделирования, картирования очагов генерации и плотности начальных геологических ресурсов тогурских нефтей. Рекомендована первоочередность объектов для геологоразведочных работ.

Палеотемпературное моделирование, тогурские нефти, очаг генерации, плотность ресурсов, палеозойско-юрские нгк, усть-тымская мегавпадина

Короткий адрес: https://sciup.org/147200783

IDR: 147200783 | УДК: 553.98:552.578.2.061.32(571.16)

Текст научной статьи Очаги генерации и первично-аккумулированные ресурсы тогурских нефтей Усть-Тымской мегавпадины

Территория Усть-Тымской мегавпадины слабо изучена геологогеофизическими методами. Западная часть бассейна, граничащая с Александровским, Средневасюганским и Пудин-ским палеовыступами, покрыта редкой сетью сейсмических профилей МОГТ. В восточных районах современные геофизические работы практически не проводились.

В Усть-Тымской депрессионной зоне распространены тогурская и баженовская нефтегенерирующие толщи, поэтому, при наличии резервуаров в отложениях осадочного чехла, определяют ее перспективность.

По генезису РОВ нефтепроизводящие породы баженовской свиты в пределах впадины имеют зональное строение [5]. В западной части впадины – это сапропелевое РОВ с показателем С орг = 9–12%. На востоке, в периферийной части (область распространения возрастного аналога – марьяновской свиты), где имело место окисление сапропелевого РОВ, – это

«псевдогумусовое» РОВ с показателем С орг = 2–3%. В переходной зоне (баженовской свиты в марьяновскую), где темп террагенного осадконакопления был выше, наблюдается увеличение гумусового РОВ – это смешанное РОВ с показателем С орг = 6–8%.

По генезису РОВ нефтепроизводящие породы тогурской свиты в пределах Усть-Тымской мегавпадины – это типичные озерные отложения с РОВ гумусового типа, имеющего показатель С орг = 1,5–5,0 %.

Для мелового и верхнеюрского НГК мегавпадины основной нефтегенерирующей свитой является баженовская, а для среднеюрского, нижнеюрского и палеозойского НГК источником нефти является РОВ тогурской свиты.

Цель настоящих исследований – оценка перспектив нефтегазоносности палеозойско-юрских отложений Усть-Тымской мегавпадины на базе палеотектонических реконструкций и палеотемпературного моделирования, картирования плотности первично-аккумулированных тогурских нефтей и, как следствие, определение

первоочередных объектов для постановки геологоразведочных работ на юрские и палеозойский НГК.

Геолого-структурная характеристика территории исследований

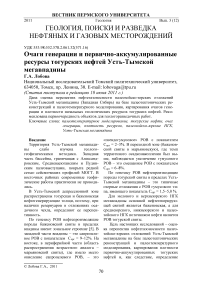

Усть-Тымская мегавпадина является структурой I порядка, расположена в юговосточной части Западно-Сибирской плиты. Структуры чехла унаследуют отрицательные формы поверхности фундамента – Усть-Тымского грабен-рифта северовосточного простирания и Нарымско-Колпашевской впадины северо-западного простирания. Депрессия оконтурена положительными структурными формами I порядка (рис. 1). На юге через Северо-Парабельскую мегамоноклиналь она сочленяется с Парабельским мегавыступом. На востоке мегавпадина ограничена Пай-дугинским и Пыль-Караминским мегава-лами, на западе – Александровским сводом и Северовасюганским мегавалом. Мегавпадина осложнена структурами II порядка: в центральной части – Неготским, в западной – Сампатским, в восточной – Пыжинским мезопрогибами. На юго-востоке через Зайкинскую мезоседловину мегавпадина сочленяется с Восточно-Пайдугинской, а на юго-западе через Шингинскую мезоседловину – с Нюрольской мегавпадинами. На севере мегавпадина ограничивается Караминской мезоседловиной.

По отражающему горизонту IIа (кровля юрских отложений) по замкнутой изогипсе -2560 м площадь мегавпадины составляет 19400 км2, в рельефе доюрского основания мегавпадина увеличивается в размерах до 38000 км2 и включает в себя Северо-Парабельскую мегамоноклиналь, Караминскую и Зайкинскую мезоседловины.

Характеристика нефтегазоносности территории исследований

Усть-Тымская мегавпадина, Северо-Парабельская мегамоноклиналь и север- ная часть Парабельского мегавыступа расположены в пределах Усть-Тымского НГР Пайдугинской НГО. Восточная и самая южная части территории исследования входят в земли Пыль-Караминского и Парабельского НГР. Западная часть территории приурочена к Васюганской НГО [4]. Продуктивность разреза связана с доюрским, нижнеюрским, верхнеюрским и меловым НГК.

В доюрском НГК наиболее высокими емкостными свойствами обладают измененные породы, развитые по карбонатным и терригенно-карбонатным образованиям. Перспективы связывают и с корой выветривания по магматическим и метаморфическим породам кислого состава. Они объединяются одними исследователями в нефтегазоносный горизонт зоны контакта (НГГЗК), другими маркируются как пласт М. На Чкаловском месторождении из этих отложений получен приток газоконденсата. Получены прямые признаки нефтенасыщения в керне из интервалов палеозойского разреза на Северо-Мыльджинской параметрической скважине 1 и Толпаровской 1. На Ступенчатой площади из этого же интервала получен приток нефти с пластовой водой.

Нижнюю часть нижнеюрского НГК слагают геттанг-раннетоарские толщи ур-манской свиты с пластами Ю17-16. Перспективными являются площади палеодепрессий, где шло накопление пролювиальных отложений. Нефтепроявления в горизонте Ю16 отмечены в скважинах Толпаровская 2, Чкаловская 3, Соболи-ная172. Верхнюю часть НГК представляют позднетоар-ааленские песчаноглинистые отложения салатской свиты с пластами-коллекторами Ю 14-15 и Ю 11-13 . Залежи связаны с неантиклинальными ловушками зон выклинивания – на Александровском мегавале (Надеждинская зона), в пределах Пудинского мегавала и окружающих его депрессиях (Тамратская площадь). Основной нефтепроизводящей толщей для этого комплекса является то-гурская свита.

Рис. 1. Обзорная структурно-тектоническая схема территории исследования (по Конторови-чу А.Э., 1998, Конторовичу В.А., 2002): 1 – месторождения: а) нефтяное, б) газовое, в) газоконденсатное; границы тектонических элементов: 2 – I порядка, 3 – II порядка и номер структуры; 4 – речная сеть; 5 – исследуемая скважина и ее номер; 6 – восточная граница распространения баженовской свиты и «переходной» зоны; 7 – западная граница «переходной зоны» и распространения марьяновской свиты; 8 – граница зоны распространения тогурской свиты; 9 – контур района исследования; 10 – контур построения карт. Структуры II порядка: 1 – Неготский мезопрогиб, 2 – Пыжинский мезопрогиб, 3– Сампатский мезопрогиб, 4 – Зайкинская мезоседловина, 5 – Караминская мезоседловина, 6 – Шингинская мезоседловина, 7 – Пудинское мезоподнятие, 8 – Трайгородский мезовал. Скважины: К-Е350 – Киев-Еганская 350, Т1п – Тымская 1 парамерическая, Б1п – Береговая 1 параметрическая, К7 – Колпашевская 7, С37п – Сенькинская 37 параметрическая, Сн133 – Снежная 133, У-Т1 – Усть-Тымская 1, То1 – Толпаровская 1, Т317 – Трассовая 317, В360 – Вертолетная 360

Свита распространена в центральных и восточных частях мегавпадины и Северо-Парабельской мегамоноклинали, а также заливообразно, «языками», – в северной и юго-восточной частях Парабельского мегавыступа.

Основным разрабатываемым НГК является верхнеюрский . Он приурочен к отложениям келловей-титонского возраста, сформировавшимся в условиях перехода от континентальной обстановки осадконакопления на востоке с замещением в западном направлении до прибрежно-мелководно-морской. Основной нефтематеринской свитой в западной части участка исследований выступает баженовская свита, на востоке – марьяновская. Между границами распространения этих свит выделяется зона с переходными условиями седиментации и катагенеза . В пределах Усть-Тымской мегавпадины наибольшее площадное распространение имеет пласт Ю 1 1 васюганской свиты. Здесь открыты мелкие по запасам месторождения нефти: Киев-Еганское, Линейное, Тунгольское, Двойное, Соболиное.

Меловой НГК имеет в нижней части клиноформную модель геологического строения. Здесь выделяют несколько типов обстановки осадконакопления, к образованиям которых приурочены пласты-коллекторы. В нижней части разреза пласты представлены сравнительно выдержанными шельфовыми группами регрессивных циклитов, сложенных песчаниками и алевролитами (пласты Б 11-20 ). К этим пластам приурочены залежи газоконденсата на Мыльджинском газоконденсатном месторождении. На Соболином месторождении залежи газоконденсата приурочены к пластам А 12 , Б 12 , Б 10 киялин-ской свиты. На Гураринском месторождении залежи нефтегазоконденсата локализуются только в пластах Б 12 , Б 10 .

Палеотемпературное моделирование, картирование очагов генерации нефти

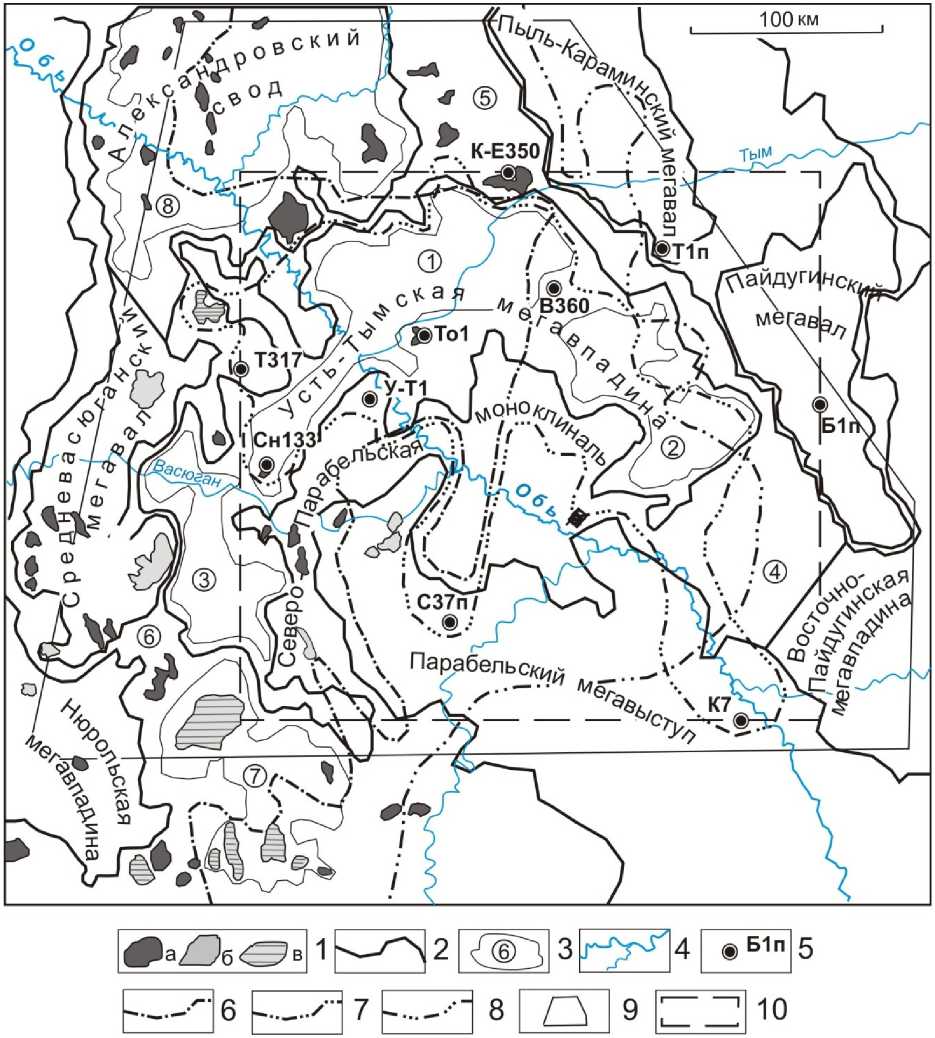

Прогнозирование очагов генерации то-гурских нефтей выполнено методами гео- температурного моделирования и палео-тектонических реконструкций [2]. При решении обратной задачи – определении плотности теплового потока из «основания» (рис. 2) – одновременно использованы как измерения пластовых температур, полученные при испытании 10 скважин (рис. 1), так и палеотемпературы, полученные пересчетом из определений ОСВ.

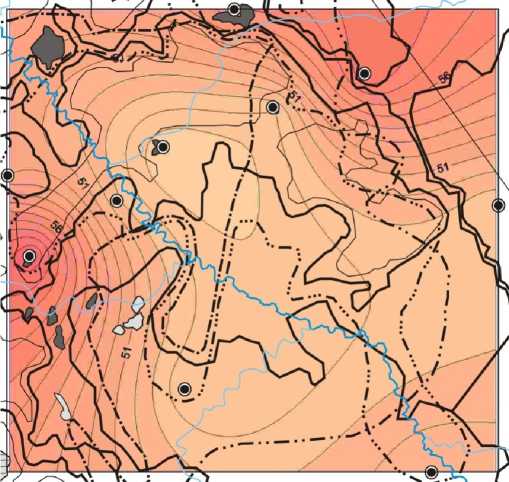

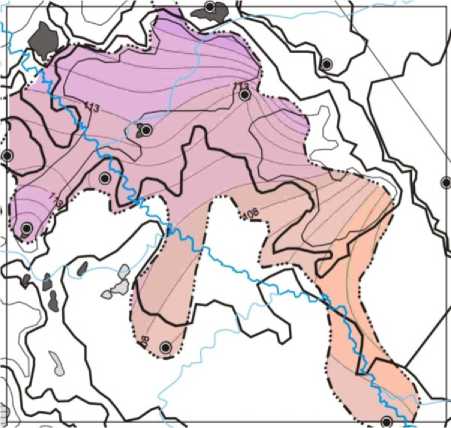

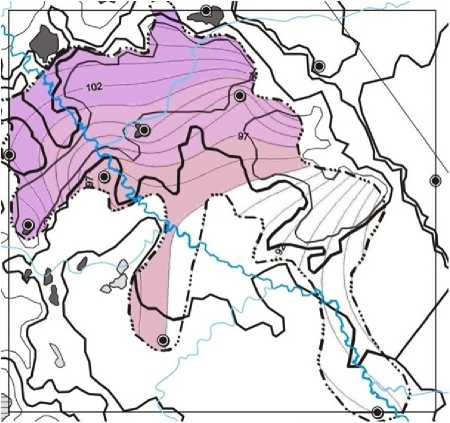

На втором этапе исследований для разрезов каждой скважины решением прямых задач геотермии восстановлена термическая история тогурских отложений в 10 ключевых моментах геологического времени (на начало/завершение формирование свит) и по геотемпературному критерию [1] выделены очаги генерации то-гурских нефтей (рис. 3).

-

91,6 млн лет назад (конец формирования покурской свиты) очаги интенсивной генерации нефти в тогурской свите еще не «работали». Максимальная температура в пределах зоны распространения пород тогурской свиты не превышала 920С (рис. 3, А).

-

86,5 млн лет назад (конец формирования ипатовской свиты) очаги при температурах от 95 до 101 0С практически повсеместно были распространены, за исключением Северо-Парабельской моноклинали и Парабельского мегавыступа (рис. 3, Б).

-

73,2 млн назад (конец формирования славгородской свиты) очаги при температурах от 95 до 104 0С «работали» в пределах всей зоны распространения пород то-гурской свиты.

-

61,7 млн лет назад (конец формирования ганькинской свиты) – температуры очагов от 95 до 109 0С.

-

41,7 млн лет назад (конец формирования люлинворской свиты) очаги генерации «работали» при температурах от 95 до 117 0С.

-

37,6 млн лет назад (время максимального прогрева осадочной толщи) – температуры очагов от 95 до 118 0С (рис. 3, В).

Рис. 2. Схематическая карта распределения значений плотности теплового потока из основания. Значения изолиний плотности теплового потока приведены в мВт/м2. Остальные условные обозначения на рис. 1

-

32,3 млн лет назад (конец формирования чеганской свиты) очаги «работали» при температурах от 95 0С до 111 0С.

4,71 млн лет назад (конец миоценового времени) очаги «работали» при температурах от 95 до 109 0С, из зоны очагов вышел участок Северо-Парабельской моноклинали.

-

1,64 млн. лет назад (конец плиоценового времени) в очагах температуры от 95 до 107 0С, из зоны очагов последовательно выходит и участок Парабельского мегавыступа.

Очаги интенсивной генерации тогур-ских нефтей продолжают «работать» и в современном разрезе при температурах от 95 до 101 0С, но лишь в центральной и северо-западной части мегавпадины (рис. 3, Г).

Расчет плотности начальных геологических ресурсов тогурских нефтей

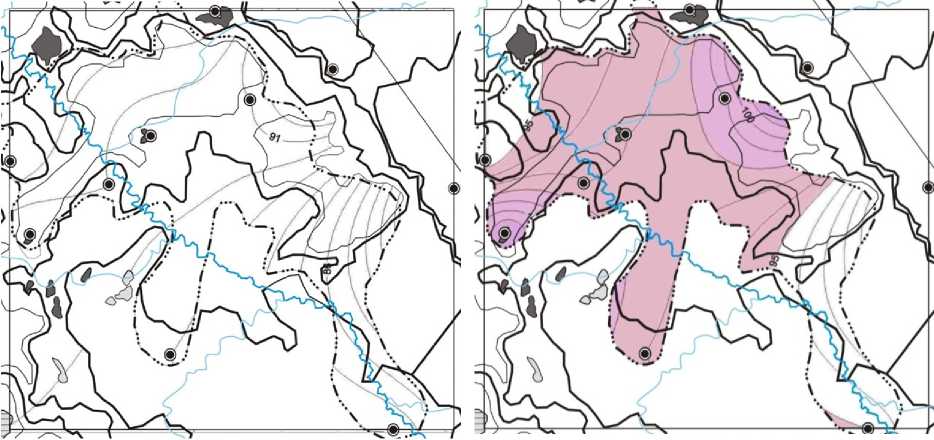

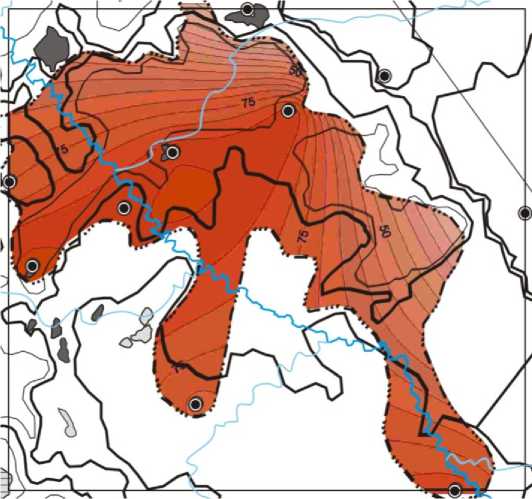

Для районирования территории по степени перспективности среднеюрского, нижнеюрского и палеозойского НГК по величине первично-аккумулированных тогурских нефтей рассчитан условный интегральный показатель по формуле [3]:

УИП = Е (Tixtiх10-2) , где T i - температура очага генерации нефти на i -тый ключевой момент геологического времени, оС; ti - время действия очага, млн лет; i =1,9.

На рис. 4 приведена схематическая карта распределения плотности первично-аккумулированных тогурских нефтей. Из рисунка следует, что к перспективным землям Усть-Тымской мегавпадины на начальные геологические ресурсы тогур-ских нефтей можно отнести практически всю область распространения тогурской свиты. Наибольшие ресурсы, вероятно, сосредоточены в центральной и югозападной части.

Первоочередные объекты ГРР на юрские и палеозойский НГК

Картирование (рис. 4) относительной плотности первично-аккумулированных тогурских нефтей Усть-Тымской мегавпадины и ее обрамления позволяет констатировать высокую степень перспективности среднеюрского, нижнеюрского и палеозойского НГК практически на всех землях распространения тогурской свиты.

а

б

в г

Рис. 3. Схематические карты распределения геотемператур (значения изолиний в оС) и положения очагов генерации тогурских нефтей 91,6 (а), 86,5 (б), 37,6 (в) млн лет назад, в современном разрезе (г). Пороговые температуры, определяющие границу очага генерации нефти породами тогурской свиты, – 95 оС. Остальные условные обозначения на рис. 1

Рациональная очередность поисковоразведочных работ представляется следующим образом: 1 – зона сочленения южной части Неготского мезопрогиба и Сампатского мезопрогиба, зона сочленения Северо-Парабельской моноклинали и Неготского мезопрогиба, центральная часть Неготского мезопрогиба; 2 – зона сочленения Неготского мезопрогиба и Средневасюганского мегавала.

Рациональной представляется следующая постановка поисков (новые площади): 1 – восточная часть Неготского мезопрогиба; 2 – северо-восточная часть Парабельского мегавыступа; 3 – северозападная часть Парабельского мегавыступа.

Рис. 4. Схематическая карта распределения плотности первично-аккумулированных тогур-ских нефтей в среднеюрском, нижнеюрском и палеозойском НГК Усть-Тымской мегавпадины. Значения изолиний в величине условного интегрального показателя УИП. Остальные условные обозначения на рис. 1

Основные результаты и выводы

-

1. Выполнен расчет значений плотности теплового потока из «основания» по 10 представительным глубоким скважинам. Восстановлена термическая история всех свит, включая нефтепроизводящие, в разрезах скважин.

-

2. Построен комплект схематических карт распределения геотемператур и положения очагов интенсивной генерации нефти в тогурской нефтепроизводящей свите на 10 ключевых времен истории осадконакопления. Очаги выделены по геотемпературному критерию главной зоны нефтеобразования (ГЗН).

-

3. Температуры в очагах интенсивной генерации нефти тогурской свиты достигали 118оС, зарождение очагов происходило 87 млн лет назад. 38 млн лет назад – время максимального прогрева материнских отложений. В это время нефтегене-рация происходила на всей площади распространения тогурской свиты.

-

4. Для отдельных районов территории исследований рассчитан условный интегральный показатель (УИП), учитываю-

- щий геотемпературу очагов генерации то-гурских нефтей и время действия этих очагов. Построена схематическая карта плотности первично-аккумулированных тогурских нефтей – карта плотности начальных геологических ресурсов. Перспективные земли на начальные геологические ресурсы тогурских нефтей – это практически вся область распространения тогурской свиты.

-

5. Рекомендована рациональная очередность поисковых и поисковоразведочных работ на среднеюрский, нижнеюрский и палеозойский НГК в пределах отдельных районов мегавпадины. Рекомендации охватывают все земли распространения тогурской свиты.

Карта плотности начальных геологических ресурсов построена в относительных единицах – единицах УИП. В дальнейшем на основе восстановленной термодинамической истории осадочного разреза и материнских отложений необходимо выполнить полноценное количественное моделирование процессов генерации и эмиграции УВ [6] – получить плотности начальных геологических ресурсов в т/м2.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 11-05-98008-р_сибирь_а.

Список литературы Очаги генерации и первично-аккумулированные ресурсы тогурских нефтей Усть-Тымской мегавпадины

- Бурштейн Л.М., Жидкова Л.В., Конторович А.Э., Меленевский В.Н. Модель катагенеза органического вещества (на примере баженовской свиты)//Геология и геофизика. 1997. Т. 38, № 6. С. 1070-1078.

- Исаев В.И., Лобова Г.А., Рояк М.Э., Фомин А.Н. Нефтегазоносность центральной части Югорского свода//Геофизический журнал. 2009. Т. 31, № 2. С. 15-46.

- Лобова Г.А. Очаги генерации тогурских нефтей центральной части Югорского свода//Учен. зап. Казан. гос. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2008. Т. 150, кн. 3. С. 169-182.

- Конторович А.Э., Нестеров И.И., Салманов Ф.К., Сурков В.С., Трофимук А.А., Эрвье Ю.Г. Геология нефти и газа Западной Сибири. М.: Недра, 1975. 680 с.

- Конторович В.А. Тектоника и нефтегазоносность мезозойско-кайнозойских отложений юго-восточных районов Западной Сибири. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002. 253 с.

- Попов С.А., Исаев В.И. Моделирование процессов генерации и эмиграции углеводородов//Изв. Том. политехн. ун-та. 2010. Т. 316, № 1. С. 108-113.