Очажные устройства в жилых постройках городища Усть-Войкарское (по материалам работ 2012-2016 годов)

Автор: Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

Приводятся сведения о типах очажных устройств, используемых в жилой застройке XVII - начала XVIII в. городища Усть-Войкарское (Нижнее Приобье). По конструкции очаги делятся на три типа: 1) простые углубленные; 2) в прямоугольных деревянных рамах в несколько венцов; 3) чувалы. Выявлено, что тип 1 применялся в малогабаритных постройках разной конструкции; тип 2 - в крупногабаритных каркасных и срубных домах; чувалы - только в срубах. Установлено, что архаичный облик очагов типа 2 воспроизводился посредством приемов срубного строительства еще в каркасных постройках. Определено, что дома с очагом типа 2 отличались длительной эксплуатацией и являлись одним из значимых организующих элементов в планировочной структуре городища. При этом сохранялось местоположение очага, его габариты и основная конструкция.

Север западной сибири, городище усть-войкарское, традиционное домостроение

Короткий адрес: https://sciup.org/145144889

IDR: 145144889 | УДК: 903.3+697

Текст научной статьи Очажные устройства в жилых постройках городища Усть-Войкарское (по материалам работ 2012-2016 годов)

Изучение очажных устройств (далее ОУ), от-но сящихся к различным периодам и культурным традициям древности, имеет обширную историографию (см.: [Нестерова, 2015, с. 13–38]). Однако получение новых данных позволяет существенно дополнить и уточнить имеющуюся информацию по этой проблематике. В статье рассматриваются материалы, полученные в ходе ра- бот 2012–2016 гг. на городище Усть-Войкарское (Нижнее Приобье).

Архитектура памятника представлена малогабаритными (с длиной стен 2,5–3,0 м) и крупногабаритными (с длиной стен 5–8 м) каркасно-столбовыми и срубными жилищами. По планиграфическим и стратиграфическим наблюдениям, основанным на дендрохронологических датировках ряда по- строек [Гурская, 2008], время их строительства приходится на XVII – первую половину XVIII в. В каждой по стройке находило сь по одному ОУ. Они по своим конструктивным особенностям разделяются на три типа.

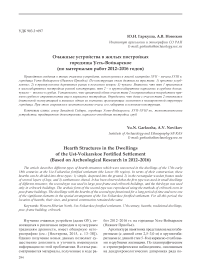

Тип 1 (рис. 1). ОУ представляют собой округлые в плане углубления, заполненные супесью либо суглинком, диаметром от 0,7 до 1 м; мощность заполнения 0,10–0,15 м. На уровне пола углубления были ограничены однорядной деревянной рамой, со- единенной встык и зафиксированной колышками. По периметру заполнения вбиты несколько десятков струганых кольев длиной ок. 0,2–0,3 м. Функциональное назначение такой забутовки не установлено. В одном случае дно очага было выстлано берестой. Такие очаги являлись принадлежностью исключительно малогабаритных строений, как каркасно-столбовых, так и срубных. Все они размещались в центральной части помещения, напротив входа.

Рис. 1. Городище Усть-Войкарское. ОУ типа 1. Фото А.В. Новикова.

1 – расположение очага в структуре жилой постройки № 3; 2 – разрез очага в постройке № 3А.

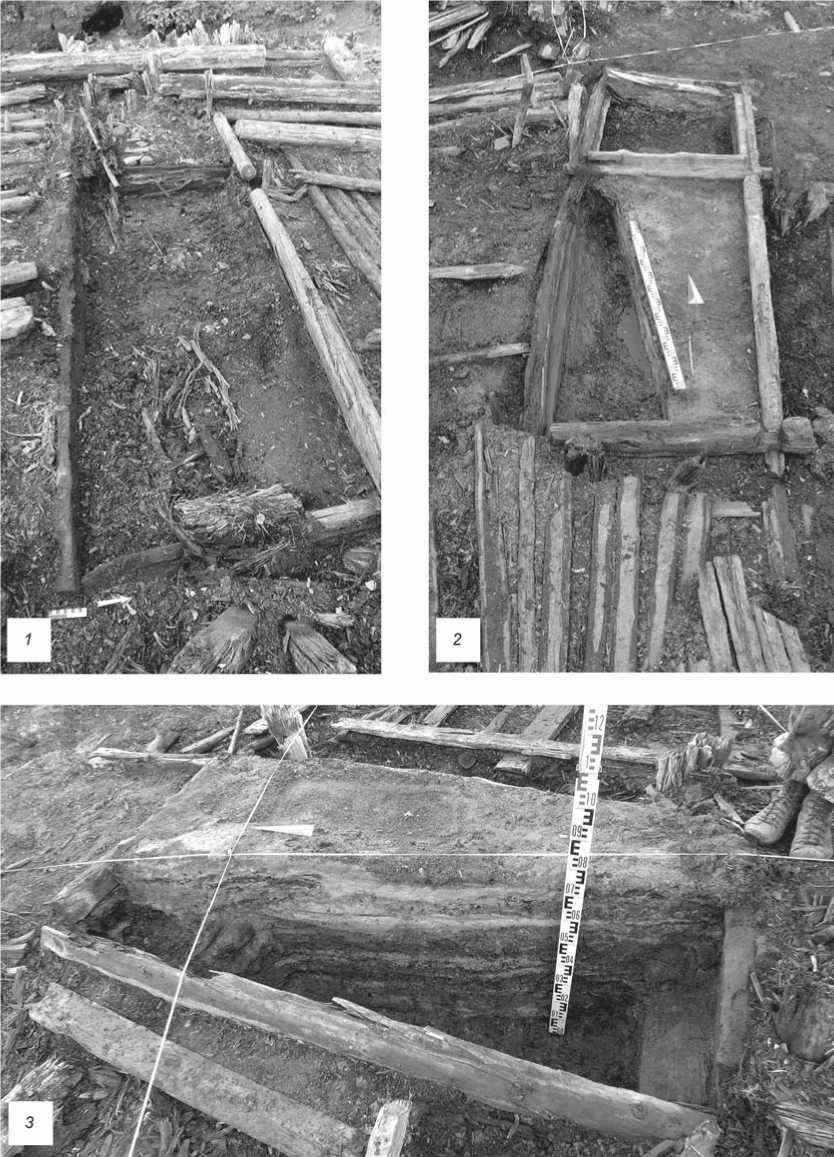

Рис. 2. Городище Усть-Войкарское. ОУ типа 2. Фото Ю.Н. Гаркуши.

1 – очажная конструкция в виде рамы, соединенной в углах встык, в постройке № 11; 2 – очажная конструкция в виде сруба в постройке № 7/1; 3 – разрез кострища в срубной очажной конструкции в постройке № 7/1.

Тип 2. Открытый очаг в длинной прямоугольной раме из двух горизонтальных рядов досок или двухкантного бруса. Использовались и полубревна, в этом случае наружная сторона могла быть неокоренной. Ограждение устанавливалось на поверхность слоя, незначительно возвышаясь над до-296

щатым полом. Конструктивно рамы различались способом углового сопряжения. В одном случае – это соединение встык, при котором стенки фиксировались колами (рис. 2, 1 ), в другом – посредством типовых приемов, применяемых при строительстве срубов: «в обло», «в охряпку» (рис. 2, 2 ).

При разных спо собах монтажа, рамы имели сопоставимые габариты и общий принцип организации рабочей площади. Длина ОУ 2,7–3,4 м, а ширина 0,8–1,2 м. Внутри рамы перегородкой ограничено углубленное кострище, заполненное грунтом. Длина кострового участка варьировалась в пределах 1,4–1,9 м. Перегородка устанавливалась либо встык и фиксировалась колышками, либо с использованием соединения «в обло». На свободной площади за костровым участком встречены скопления крупной гальки. Снаружи у деревянных рам следов обмазки не выявлено.

По углам и в месте установки перегородки возвышались остатки столбов диаметром 5–10 см. Они образовывали небольшие группы из 2–4 изделий, вбитых в слой на разную глубину. Вероятно, это остатки стоек надочажной конструкции, служащей для подвешивания котлов над костром и размещения жердей-вешал. Опоры устанавливались по всем углам рамы, либо только по углам костровой зоны. Скопление вертикальных элементов можно объяснить как периодическим ремонтом соответствующих опор конструкции, так и наличием дополнительных распорок для устойчивости конструкции. Концы жердей-вешал обычно закреплялись в стенах лицевого и заднего фасадов [Кардаш, 2013, с. 108].

Этнографические материалы Нижнего Приобья показывают, что очаги этого типа со стороны входа оборудовались деревянной загородкой [Там же, с. 94–95]. В качестве фиксирующих такую загородку стоек могли использоваться вертикальные столбики (по крайней мере, часть из них), плотное скопление остатков которых находилось вплотную к поперечной стене рамы.

Подобные ОУ применялись как в каркасно-столбовых, так и в срубных постройках. Все они располагались в центральной части жилого пространства, напротив входа (на расстоянии ок. 1,6–1,8 м), встык с задней стеной помещения, либо на удалении от нее.

Архитектура и внутренняя планировка каркасных построек, имеющая в своей основе архаичные черты, характерна для средневековых жилищ аборигенов Нижнего Приобья [Кардаш, 2011, с. 19]. Присутствие в них очажных рам, сооруженных с применением технологии срубного строительства, демонстрирует знакомство жителей поселения с новыми плотничными приемами и воспроизводство посредством их отдельных древних элементов жилища. Наличие замкового соединения в ряде случаев было ограничено угловым сопряжением только передней и внутренней стен, а противоположный край конструкции обозначался уложенной внакладку древесиной. Интересной особенностью срубного ограждения является на- личие ступенчатого продольного паза, выполненного на верхней кромке длинных стен на участке за кострищем.

Тип 3. ОУ представляет собой пристенный открытый очаг с дымоходом, сформированным на каркасе из тонких, вертикально поставленных жердей, часто неокоренных, обмазанных глиной. Эти ОУ фиксируются в виде относительно высокого куполовидного скопления глиняной обмазки. Установлено, что для каркаса использовали жерди из лиственных пород, помимо хвойных: ивы, березы. На уровне пола отмечены остатки деревянных рам, которые, судя по наблюдениям за действующими современными чувалами, являлись элементом конструкции у данного типа ОУ. Однако в рассматриваемых образцах они скорее обозначали место для его размещения. В основании чувалы имели углубления, заполненные грунтом. Площадь ОУ – от 0,60 × 0,55 до 1,0 × 1,2 м в зависимости от габаритов постройки. С учетом этого высота остатков ОУ варьировалась от 0,4 до 0,9 м.

В целом, чувалы являются преобладающим типом ОУ на поселении, в срубных жилищах XVII в. Чувалы располагались в одном из углов входной стены архитектурных конструкций. Пока можно отметить единственный случай эксплуатации чувала в постройке иного типа (№ 2А). Она реконструируется как слабо углубленное сооружение площадью ок. 4,5 м2, стены которого крепились в стык и фиксировались вертикальными столбами.

Выявленная архитектурно-планировочная структура поселения показывает, что основным принципом его пространственной организации является длительное освоение площадки, выбранной для строительства жилого дома. Последующая застройка в этом месте реализовывалась с небольшими изменениями от изначально определенных границ, обычно в сторону их уменьшения. Предыдущее сооружение демонтировали до определенного уровня. Функционально оставленные части конструкции не являлись полноценным фундаментом. Эволюция строений происходила, как правило, с сохранением основных принципов внутренней планировки, даже при смене архитектуры жилых домов. Отдельные конструктивные элементы продолжали использоваться и в последующих строениях, нередко сохраняя свое функциональное назначение.

Главные свидетельства преемственности традиций домостроения – неизменное местоположение ТТУ при соблюдении основной их конструкции и габаритов. Наиболее последовательно эти принципы соблюдались в развитии крупногабаритных построек, что позволяет рассматривать последние как одни из ключевых организующих элементов в планировочной структуре поселения, по край- ней мере, в определенные периоды его истории. Примером является развитие комплекса построек, включающего № 7, 7/1, 7/2: поверх двух последовательно возведенных каркасно-столбовых домов находилось срубное жилище. Принадлежащее ему двухвенцовое ОУ было отделено небольшой прослойкой культурного слоя от расположенного под ней подобного сооружения из девяти венцов. Снаружи конструкция была расчищена до уровня шестого венца, при этом были демонтированы несколько уровней деревянного пола.

Археологические и этнографические примеры устройства ОУ с деревянным ограждением показывают, что такие очаги являлись наземными, либо устраивались на небольших возвышениях [Кар-даш, 2011, с. 17; Кардаш, 2013, с. 58, 108; Соколова, 1963, с. 196, 214]. В таком случае, уровень дна очага должен соответствовать уровню строительства самой ранней в этом месте, еще не исследованной постройки. В процессе эксплуатации жилища происходило наращивание ярусов пола и, соответственно, повышение уровня ОУ. Суммарная мощность практически непрерывно накопленных отходов горения составила здесь ок. 1,8 м (рис. 2, 3 ). При этом неизменное расположение ОУ и преемственность в его устройстве определяли и устойчивое месторасположение входного проема.

Малогабаритной застройке такая преемственность в организации жилищного пространства была присуща в меньшей степени [Гаркуша, Новиков, 2014]. Пример развития ОУ в этой группе строений представлен комплексом построек № 1, 1А, 6. Здесь в процессе последовательного перехода от каркасностолбовой конструкции к срубной произошла замена ОУ типа 1 на тип 3. Последние сохранились в виде двух куполовидных скоплений глиняной обмазки, что свидетельствует если не о сохранении раннего чувала, то о его частичном демонтаже.

Анализ ОУ показывает зависимость их типов от архитектуры и габаритов постройки. ОУ типа 1 встречены только в малогабаритных постройках вне зависимости от их конструкции. Тип 2 использовался в крупногабаритных каркасно-столбовых и срубных домах. ОУ типа 3 (чувалы) зафиксированы нами только в срубных домах. ОУ типа 2 были включены в структуру архитектурных объектов, значимых для планировочной организации поселения. Архаичные по своему облику, они демонстрируют преемственность в своем местоположении для построек разной конструкции и воспроизводились с помощью новых технических приемов, что также позволяет отнести их к значимым элементам структуры жилого пространства на поселении.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Очажные устройства в жилых постройках городища Усть-Войкарское (по материалам работ 2012-2016 годов)

- Гаркуша Ю.Н., Новиков А.В. Некоторые особенности архитектуры и пространственной организации Войкарского городка // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2014. - Т. XX. -С. 142-145.

- Гурская М. А. Дендрохронологическая датировка археологических образцов древесины городища Усть-Войкарского (Северо-Западная Сибирь) // Фауна и флора Северной Евразии в позднем кайнозое. - Екатеринбург; Челябинск: Рифей, 2008. - С. 212-231.

- Кардаш О.В. Городок сихиртя в Бухте Находка (первые результаты исследования). - Нефтюганск; Екатеринбург: АМБ, 2011. - 60 с.

- Кардаш О.В. Полуйский мысовой городок князей Тайшиных. - Екатеринбург; Салехард: Магеллан, 2013. -380 с.

- Нестерова М. С. Очаги в поселенческих комплексах эпохи бронзы и раннего железного века Западной Сибири: дис. канд.. ист. наук. - Новосибирск, 2015. -Т. 1. - 212 с.

- Соколова З.П. Материалы по жилищу, хозяйственным и культовым постройкам обских угров // ТИЭ. -Т 84. - 1963. - С. 180-233.