Очерк системы культов и верований Рюкю/Окинавы (в контексте общеяпонских религиозных представлений) (часть 1)

Автор: Бакшеев Евгений Сергеевич

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Малая культурологическая энциклопедия

Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье дается очерк традиционного религиозно-культового мира Рюкю/Окинавы, в котором автор выделяет шесть основных комплексов: 1) Жреческий культ. 2) Шаманизм. 3) Погребально-поминальный культ и культ предков. 4) Культы богов-пришельцев (райхо:син) и обряды ряжения. 5) Культы божеств дома и усадьбы. 6) Общинные календарные обряды ритуального очищения и ограждения.

Рюкю/окинава, япония, религия, шаманизм, культ предков, обряды ряжения, календарные обряды очищения

Короткий адрес: https://sciup.org/170173558

IDR: 170173558 | УДК: 299.52

Текст научной статьи Очерк системы культов и верований Рюкю/Окинавы (в контексте общеяпонских религиозных представлений) (часть 1)

Карта Рюкю

Рюкю – историко-культурная область [1] , охватывающая часть о-вов Нансэй [2] , а именно четыре группы островов – Амами, Окинава, Мияко, Яэяма. Рюкюсцы (население Рюкю) – это этническая (субэтническая) группа, или субэтнос общеяпонского этноса; в прошлом они составляли «близко родственную японцам народность» (Ю.В.Ионова), а в настоящее время являются этническим меньшинством Японии.

Как единое государство королевство Рюкю было основано в XV в. с центром на о.Окинава. В пору своего расцвета оно контролировало четыре группы островов (Амами, Окинава,

Мияко, Яэяма). В начале XVII в. оно подверглось агрессии со стороны японского клана Сацума и оказалось под его непрямым господством [3]. В 1879 г. правительство Японии создало префектуру Окинава, куда вошли три группы островов - Окинава, Мияко, Яэяма.

Рюкюсцы имеют общие корни в антропологическом, культурном и языковом отношении с остальной Японией, но здесь сформировались самобытные социальные, культурные и религиозные традиции. Культуры Японии и Рюкю можно назвать вариантами развития одной этнокультурной общности.

В традиционном религиозно-культовом мире Рюкю можно выделить, по меньшей мере, шесть основных комплексов: 1) Жреческий культ. 2) Шаманизм. 3) Погребально-поминальный культ и культ предков. 4) Культы богов-пришельцев ( райхо:син ) и обряды ряжения. 5) Культы божеств дома и усадьбы. 6) Общинные календарные обряды ритуального очищения и ограждения. Рассматриваемая в статье форма ритуалов в основном сложилась к XIX в. и сохранялась еще во второй половине XX в.

Жреческий культ, иначе культ жриц «священных рощ» – святилищ утаки – основа духовной культуры Рюкю

Верования Рюкю – анимизм, что сходно с японской народной религией. Это вера во множество божеств ками ( кам, ган, гам) и духов, которые «курируют» различные сферы жизни людей. Два основных типа божеств (святилищ утаки ): 1) Боги-предки, боги-основатели селения, боги-защитники селения (в том числе природные божества неба, солнца). 2) Боги Иного мира Нирай-канай (за морем); «божества, принесенные волнами»; морские божества; божества-защитники мореплавания. Всех божеств Рюкю также можно в целом разделить на три группы: 1) Божества, которые спускаются с небес. 2) Божества, которые приходят из-за моря (из потустороннего мира нирай-канай ). 3) Боги-предки.

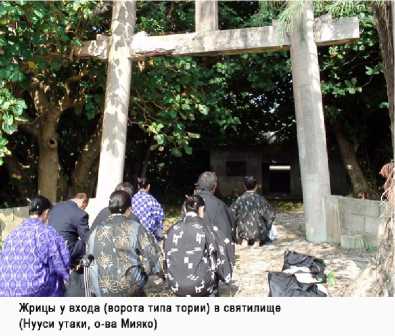

Священное место, куда божества опускаются с неба или приходят из-за моря, то, где они обитают и где происходит взаимодействие между мирами людей и божеств-духов, принято называть утаки. «Утаки» – это стандартный термин (от японского «о-такэ» – «священный пик»), означающий традиционные святилища в культе жриц островов Рюкю. Тот же иероглифический бином, читаемый как «он-такэ», или «ми- такэ» («священный пик») обозначает «священные места» в Жрицы в святилище утаки (о-ва Мияко)

культе гор ( сангаку синко ) Японских о-вов. Народные названия святилищ утаки: муй (яп. мори ) –

«священная роща»; яма – «гора», муту (яп. мото ) – «основа» и другие ( иби – «алтарь святилища»; уган ( угандзё ) – «молельня»; суку (яп. сики ) - «ритуальная площадка»).

Приношения в утеки перед алтарем божества (о-ва Мияко)

В каждой деревне есть хотя бы одно святилище (считается, что любое поселение начиналось с утаки), но их может быть и несколько. Почитание предков – важный компонент культа утаки. Согласно влиятельной гипотезе Накамацу Ясю, святилища утаки произошли от мест наземного захоронения (дальних предков – основателей селения) в роще; вторичные захоронения их останков под грудой камней превратились в «алтари» в глубине рощи.

Утаки являются коллективными святилищами (семейно-родовыми, соседскими, деревенскими) они расположены непосредственно в населенных пунктах или неподалеку от них, обычно у перекрестка дорог – там, где есть хоть небольшая рощица.

Типы святилищ утаки (о-ва Мияко)

-

1. «Деревенские» святилища ( мура-но утаки ) – главные святилища всего селения. Эти мура-но утаки можно подразделить на три вида: (а) При могилах и развалинах усадеб предков и легендарных правителей. (б) Там, где поклоняются культурным героям, связанным с сельским хозяйством и ремеслом. (в) С божествами, «обеспечивающими» безопасность мореплавания и рыболовства или приносящими достаток и богатство.

-

2. Сато-но утаки (условно «сельские» святилища) – святилища сато – одного из мелких территориальных подразделений деревни, где почитают местное «божество-хранителя» ( сюгосин ) «квартала» и его жителей-соседей.

-

3. Святилища утаки для почитания богов-предков ( сэндзо ) одной семьи или рода. Так, например, в поселке Каримата (о.Мияко), знаменитом своим обрядом уяган в четырех главных святилищах, которые здесь зовутся муту (яп. мото - «происхождение»), почитают: в Упугуфу муту – божество-основателя поселения, в На:ма муту – божество-покровителя мореплавания, в Сидади муту – сельскохозяйственное божество, в На:мми муту – божество воды (божество воды ассоциируется с источником воды; Мияко, где нет рек, известен также своим культом колодцев).

Структура утаки

Утаки устроены по стандартной схеме, в принципе, сходной синтоистскими святилищами. Базовая структура: дорожка, ведущая вглубь рощи, площадка, где собираются молящиеся, иногда со зданием и внутреннее святилище ( иби – «алтарь») в глубине рощи. Часто и внутреннее святилище, и вся территория утаки окружены каменными оградами.

Центральным объектом почитания на «алтаре» является Святилище утеки (о-ва Мияко)

«священный камень». Перед ним – место (сейчас чаще каменный или керамический сосуд) для возжигания курений для умилостивления божеств. Сохранились ранние формы утаки, которые находятся под открытым небом возле дерева; иногда это просто куча морского песка на лужайке. Изначальная форма утаки – это, роща или камень, в окружении нескольких деревьев, не обязательно очень больших (могучее дерево с камнем под ним или без оного характерно для святилищ Японии). Дерево и/или камень на утаки – это ёрисиро, т.е. «вместилище», или «седалище божественного духа», аналог синтоистского синтай («тела божества»). В модернизированных утаки «священный» камень может находиться в бетонном «храмике», сходным по форме с синтоистским хокора.

Многие утаки подверглись значительному влиянию «государственного синто», в результате активной политики японизации и синтоизации, проводившейся с эпохи Тайсё, т.е. с 1912 г. Такие утаки-дзиндзя имеют ворота тории, молельню хайдэн, синдэн с символом божества и каменные фонари, типичные для синтоистских храмов Синтоизм пришел на Окинаву в XX в., хотя некоторое его влияние могло проникать и раньше, особенно в северную часть архипелага. Синтоистских храмов (как и буддийских) на Рюкю – за исключением Амами, которые фактически были колонизированы японцами с начала XVII в. – и сейчас очень

мало.

Утаки Рюкю – это аналог древнеяпонского святилища, известного как мори («священная роща»). Различные типы подобных святилищ продолжают существовать в современной Японии не только в пределах синтоистских храмов, но и в многочисленных местных народных культах. Однако, мифо-легендарный комплекс, культовая организация и ритуальная практика на утаки Окинавы, в народных культах Японии и в синтоизме значительно отличаются.

Итак, культура утаки Рюкю принадлежит к общей для всего Японского архипелага культуре мори/морияма , т.е. «священных гор и рощ» (вертикальная космография), которая распространялась с севера на юг и наложилась на исконную рюкюскую культуру моря - верования в нирай-канай (горизонтальная космография). В пользу этого свидетельствуют сохранившиеся до сих пор в различных регионах Японии локальные культы «священных рощ» (мори/морияма): моригами/морисама (регион Санъин), нисо-но мори (побережье Японского моря, залив Вакаса), моидон (п-ов Сацума, Кюсю), моияма/морияма (п-ов Осуми, Кюсю), г аро:яма (о.Танэгасима), муияма/морияма, камияма, тэраяма, обоцуяма, гонгэн-яма, огамияма (о-ва Амами).

Многие из них связаны с культом предков и захоронениями. Так, в культе нисо-но мори (префектура Фукуи, залив Вакаса, деревня Осима) у каждого из 24-х домов («потомков первопоселенцев») есть своя священная .роща, окруженная бамбуковой оградой со старым деревом в центре; 24 ноября каждая семья проводит обряды в честь своих предков.

Жрицы

В традиционном обществе Окинавы сформировался гендерный баланс, когда в условиях социально-экономической власти мужчин женщины главенствовали в духовно-религиозной сфере. Культ утаки – преимущественно женский. Жрицы – полупрофессиональные религиозные

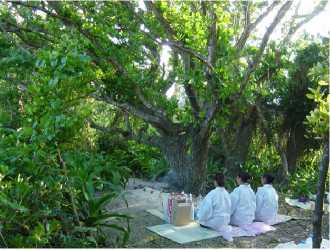

Моление жриц в утаки (о-ва Мияко)

служительницы, выполняющие обряды для всей социальной группы, т.е деревни. На о-вах Мияко жрицы выбираются по жребию из состава культовых групп, которые, в свою очередь, формируются из числа местных женщин, относящихся к определенным возрастным классам (после 40 лет). Этот «персонал» не присутствует на утаки постоянно, а приходит только для совершения сезонных обрядов. Их называют каминтю – «божьи люди» (каминтю) – «люди, которые одержимы духом бога», это означает человека, обладающего духом ками и активно соответствующего всем обязательствам, наложенным ками. В эту категорию, кроме жриц всей общины и родственных групп, также входят мужчины-служители, помогающие жрицам.

Норо – традиционное название для жриц на о-вах группы Окинава и Амами; на Мияко и Яэяма – официальное название цукаса («управительница»), но в народе говорят «мма» («мать») или «оба» (тетка, бабка).

Первые японские исследователи даже называли жреческий культ Рюкю «рюкюским синто». Жреческий культ Рюкю, очевидно, действительно имеет общие корни с традиционными японскими культами божеств- ками («синто»), в которых, по мнению ученых, в древности женщины так же главенствовали (ср. ряд мифо-легендарных и исторических женских персонажей от богини солнца Аматэрасу и легендарной правительницы-шаманки Пимико до жрицы сайгу в синтоистском святилище Исэ).

На Рюкю такие функции женщины имели в своей основе т.н. культ онари-гами (онари – «женщина», «/младшая/ сестра»), согласно которому считалось, что, женщина обладает особой духовной силой (сидзи) и ее душа охраняет брата, мужа, детей. Отсюда роль женщины как домашней жрицы и, далее, жрицы рода и всей деревни (эту роль исполняла жрица главной семьи деревни). Таким образом, на всех уровнях социальной структуры, от главы дома и деревенского старосты до местного правителя и короля рядом с мужчиной, который обладал социально- политическую властью, находилась жрица-родственница (сестра), которая духовно подпитывала авторитет лидера (считается, что в древности статус такой жрицы был даже выше, чем у мужчины-правителя, который осуществлял правление от ее имени). Такая модель имела и мифологическое обоснование: первопредками окинавцев были брат и сестра; мужчина стал правителем, а женщина – жрицей.

По этой модели при королевском дворе (Вторая династия Сё:, Сюри, о.Окинава) в конце 15 – нач.

16 в. был создан государственный культ с общей религиозной иерархией во главе с Верховной жрицей (по-японски «Кикоэ-оогими»; этот титул означает нечто вроде «Внимающая и Ведающая

Ожерелье высокопоставленной жрицы Рюкю с бусиной магатама

Великая Госпожа», на местном «Чифи-уфузин»). Этот пост занимала сестра, дочь, племянница или мать короля и возглавляла всех жриц королевства. (Кикоэ-оогими и другие жрицы носили ожерелья с магатама как японские жрицы). Схематически всю структуру организации жриц Королевства Рюкю можно представить в виде двух уровней: на верхнем уровне («официальные» обряды общины, или деревни, и выше) действовали жрицы (норо и цукаса), делегированные на места королевским двором («комиссарши»). На нижнем уровне (обряды кровнородственных коллективов – рода, семьи – к которым жрицы, назначенные «из центра», не имели прямого отношения) искони «работали» местные жрицы (сасу и нэгами).

Обряд

Традиционное общество Окинавы – преимущественно агарное; главными культурами были просо и ячмень, а также рис. Рюкю и Япония имеют сходство в двух основных сельскохозяйственных обрядах: это обряд благодарения за полученный урожай, т.е. праздник урожая ( ниинамэ,

Исполнение священной песни в обряде юкуи (о-ва Мияко)

первины) и обряд типа ёсюку (праздник урожая «авансом» – заранее проводимые обряды с молениями о даровании богатого урожая в новом году; в Японии это тосигои-но мацури ).

На Рюкю летом проходят праздники урожая хо:нэнсай (67-е луны, т.е июль-август); совершаются обряды первин с акцентом на благодарении за полученный урожай. Жрицы подносят рис нового урожая душам усопших, «приходящим богам» и богам святилищ утаки.

Празднуется также «народный летний Новый год»

сицу/сити (яп. сэцу) - с июля по сентябрь [4]. Осенью совершается обряд испрашивания богатого урожая на Мияко – ю:куи (10-я луна/ноябрь). Обряды сбора урожая на Рюкю состоят из обрядов первин и т.н.«завершающих обрядов». Среди «завершающих обрядов – югафу(праздник обильного урожая) и праздники морского божества ундзями исинугу. Для «завершающих обрядов» и «народного Нового года» (август-октябрь) характерны «ритуалы испрашивания будущего урожая» у «приходящих богов» и богов-предков. Именно праздник урожая сицу/сити(яп. сэцу) называют «народным Новым годом Южных островов», «летним Новым годом». И в Японии, и на Рюкю Новый год следовал за праздником урожая. Только в Японии рис возделывают летом (цикл возделывания март-октябрь), праздник урожая приходится на осень, и Новый год встречают зимой. На Рюкю же (начиная с о-вов Амами) рис, пшеницу, просо и ячмень выращивают зимой (цикл октябрь-июнь), праздник урожая проводится летом, а Нового года – осенью.

На некоторые утаки вход до сих пор строго закрыт всем, кроме жриц; «несанкционированное вторжение» в некоторые особо почитаемые святилища означает осквернение их божества и грозит нарушителю, по уверениям местных жриц и простых жителей, неприятным исходом (вплоть до летального). Когда наступает время обрядов, жрицы, иногда вместе с культовыми группами собираются на утаки и молятся о хорошем урожае и отсутствие природных бедствий.

Шаманизм

Особенность Рюкю в том, что там – как и в Юго-Восточной Азии – до сих пор параллельно со жреческим культом, существуют еще и полноценный шаманизм. В Японии же осколки шаманизма вытеснены на периферию географии (северо-восток о.Хонсю) и культуры. Между тем, на ближайшем Корейском полуострове сложились многочисленные и развитые шаманистические культы.

Исследователи принципиально различают жреческий культ и шаманизм в различных культурах. Соотношение между ними – сложная и важная проблема для тех культур, где они имеются.

Можно сказать, что жреческие культы Японии и Рюкю – это «позитивные» общинные аграрные культы: они обращены к священным «существам» – божествам ками – и связаны с процессами жизни и роста, а практически – с сельским хозяйством, например, в Японии с рисоводством (т.е., очевидно, начали складываться с эпохи Яёй – примерно с V в. до н.э.).

А для шаманизма характерны «негативные» индивидуальные обряды: акцент делается на защитной деятельности; шаманки заняты лечением болезней, изгнанием разных бед и скверны, обрядами, связанными с вредоносными духами и покойниками. (В Японии истоки шаманизма уходят, очевидно, в доземледельческую эпоху охотников и собирателей Дзёмон – более10 тысяч лет до н.э.).

В японском синтоизме явно присутствуют шаманистические элементы, но, например, такую технику как «одержимость» ( камигакари ) нельзя безоговорочно числить только за шаманизмом.

Она является общим достоянием многих ритуальных комплексов, которые объединяются под названиями «культы одержимости» и «спиритические техники»: оракул (прорицания, «вещие сны»), гадания, т.н. «инкубация» (т.е. сон в священном месте, чтобы во сне вступить в контакт с божеством). Так, некоторым типам жриц Рюкю свойственны и «одержимость» [5] , и даже подобие «шаманской болезни» (на диалекте она называется «ками-даари», по-японски «ками-дарэ», и понимается как «навешивание», т.е. схождение духа божества на жрицу или шаманку; причем «даари/дарэ» записывается иероглифом, который также читается как «сидэ», что имеет отношение к подношениям божествам и к «священной верви» в синтоизме).

« Юта » — так называют шаманок на островах групп Окинава и Амами; на Мияко и Яэяма - камкакаря ( камигакари ) и мунусу ( моносири ). У каждой шаманки есть свой ками-покровитель (божество утаки).

Сравним жриц и шаманок Рюкю. Жрицы – это люди системы; шаманки действуют за рамками системы. Социальное положение жриц всегда было высоким, и они являлись уважаемыми людьми; шаманки же вели маргинальное существование. Государство само выстраивало иерархию жриц и, в то же время, преследовало шаманок. Жрицы занимали определенное положение в структуре своей религиозной системы; шаманки – одиночки. Жрицы исполняют обряды для своей социальной группы, с которой они связаны через «кровь или почву»; Шаманки не связаны со своими клиентами. Жрицы - непрофессиональные религиозные служительницы из числа местных женщин. Они из хороших семей и сами матери благополучных семейств, должны иметь высокие моральные качества и приятную внешность. Шаманки - служительницы, получившие профессиональную подготовку и работающие за деньги; при этом, у многих были психические расстройства.

Некоторые исследователи культуры Рюкю полагают, что изначально в среде культовых служительниц не было разделения на жриц и шаманок. В пользу этого говорит и наличие японского термина мико («священные девы»), которым в Японии называют как жриц, так и шаманок.

Под влиянием последних социальных изменений и урбанизации на Рюкю традиционная структура деревни трансформируется и разрушается, что влечет за собой разрушение исторической жреческой системы. В этих условиях духовный авторитет жриц ослабевает, а влияние шаманок, наоборот, усиливается.

На о-вах Мияко различение между жрицами и шаманками не абсолютно. Шаманки там ведут и социальное, и маргинальное существование и обладают, подчас, большим, чем у жриц, влиянием в отправлении культов божеств и предков. Эта тенденция характерна для Мияко, где сильное влияние шаманок простирается не только на «моления» ( нэгаи ) и гадания ( хандзи ) на индивидуальном и домашнем уровне, но и на религиозные ритуалы ( синдзи ) на региональном уровне.

Шаманки Рюкю также отвергают традиционное название юта и причисляют себя к «божьим людям» (к аминтю ), т.е. к «служителям божеств», несмотря на то, из-за их ассоциации с болезнями и бедами они «нечисты», т.е. несовместимы с ками. В то же время, хотя жрицы должны тщательно избегать «скверны», они традиционно использовали «шаманистические» практики низведения на себя духа божества, часто покойного предка.

Погребально-поминальный культ и культ предков

В Японии есть стандартная формула «Родился синтоистом, умер буддистом». А на Рюкю сохранился целостный процесс ритуальной деификации усопших – трансформации «нечистой»

души покойника в священный дух предка-ками, – процесс, который в «основной» Японии расщеплен по линии буддизм/синтоизм. Посмертное обращение с телом усопшего на Окинаве включает первичное и вторичное захоронения, что, сошлюсь на авторитет Вада Ацуму, сходно с

японской обрядностью древности (могари) и других эпох. На Рюкю хорошо понятно, как в процессе такой двустадийной погребальной обрядности скверна смерти физически устраняется и ритуально преобразовывается и «переформулируется» в образы, символы и понятия «священного» (т.е. предки и божества) двустадийная погребальная обрядность тем самым выступает культурной моделью трансформации «скверны» в «священное».

На Рюкю погребально-поминальный культ и культ предков, сохраняя архаические черты, восприняли и распространенные по всей Восточной Азии форму и структуру китайской поминальной обрядности с элементами буддизма и конфуцианства. Как и в Японии, поминальные обряды проводятся каждые 7 дней до 49-го дня, затем на 1, 3, 7, 13,

25 и 33–й года.

На примере Рюкю ясно видно, что статус души покойника и его посмертный статус коррелируют с состоянием его останков и изменением их положения в месте захоронения, а также с изменением положения поминальной таблички на домашнем алтаре. Во всех качествах (останки, табличка, статус) усопший проходит несколько фаз: сначала это - (по-японски) има-но хито (букв. «нынешний человек»), т.е. новоумерший; во время первичного захоронения это – хотокэ, т.е. «дух мертвеца» и «покойник-человек»; при вторичном захоронении, когда очищенные костные останки перекладывают в оссуарий – это уже (по-японски) ояхито (букв. «родитель-человек»), т.е. «дух индивидуального предка» и «предок-человек». А когда на 33–й год останки выкладывают из оссуариев и смешивают с другими останками – это гансо, «дух коллективного предка» и «нечеловек – первопредок» или оягами, анонимное «божество-предок». Принципиальное различие между двумя последними фазами в том, что обряды для индивидуального предка – это семейный и родовой «культ мертвых», а обряды для анонимного предка – это общинные аграрные ритуалы всей деревни или острова.

В т.н. хонкэ, т.е. «основных семьях» в нибанза («комната №2», в японском традиционном доме соответствует има – «общей жилой комнате») с западной стороны есть алтарь буцудан/камидана с поминальными табличками для почитания «ближних», индивидуальных предков до истечения 33 лет. А витибанза («комната №1», соответствует японской дзасики – «гостиной») – комнате справа, т.е. с восточной стороны, находится алтарь камидана с курильницами для почитания «дальних предков», анонимных «божеств-предков», которым уже подают угощения красного цвета как настоящим ками. С просьбами чаще обращаются именно к предкам, которые служат посредниками между людьми и богами;

Поминальные таблички

предки – божества более низкого уровня, чем собственно ками.

На Рюкю поминальные таблички попали из Китая в XV в.; в XVII в. они распространились в среде знати, а в XVIII-XIX в. – в народе.

Обряды с поминальными табличками

1) Сразу после смерти изготавливают две временные таблички, на которых пишут имя усопшего. Одну из них устанавливают в домашнем алтаре предков, вторую – у погребального сооружения (стадия «бродячий мертвец»). 2) На 49-й день в домашнем алтаре устанавливают единственную постоянную табличку (стадия индивидуального предка). 3) После 33-го года с таблички стирают

Буддийский монах совершает перед домашним алтарем обряд 49-го дня после смерти

имя покойного или ее сжигают – индивид исчезает из памяти потомков (стадия анонимного предка).

По сравнению с основной Японией на Рюкю переход покойников в разряд божеств более прост; на Мияко усопший может стать ками еще до истечения положенных в Японии сроков.

Разнообразие типов посмертной деификации на Окинаве отражает формы, которые складывались в разные эпохи. Усопший становится «божеством»: 1)

сразу после захоронения; никакие обряды больше не проводятся (самая архаичная форма). 2)

Когда в облике усопшего происходят коренные изменения (отделение костей от плоти; 49-й день).

-

3) Когда плоть полностью исчезает (экскарнация). 4) На 33-й год после смерти (влияние буддизма). 5) Через семь поколений.

Пример Рюкю позволяет лучше понять, как и в японской культуре смерть также является источником сакрального. Среди исследователей культуры Окинавы идет дискуссия о взаимоотношении предков и божеств, что способствует прояснению вопроса о генезе и сущности японских ками.

Окончание в следующем номере