Один из мотивов изображения горного козла в раннескифском искусстве

Автор: Полидович Ю.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 248, 2017 года.

Бесплатный доступ

Образ горного козла был одним из ключевых в раннескифском «зверином стиле», хотя они никогда не водились на территории Северного Причерноморья и Прикубанья. Наиболее распространенным был мотив горного козла с подогнутыми ногами и повернутой назад головой. Наиболее ранними являются изображения на золотых пластинках из кург. 524 у с. Жаботин и кург. 346 у с. Теклино (рис. 1, 1-4). Они свидетельствуют о появлении собственной, скифской традиции изображения горных козлов, для которой характерно воспроизведение изогнутого рога, прижатого к шее. По всей видимости, горные козлы изображены и на роговых бляшках и пластине из архаического комплекса в кург. 2 у с. Жаботин (рис. 1, 5-7).Появление этих ранних изображений связано со знакомством местного населения с изобразительной традицией Древнего Востока и становлением своего собственного искусства. Во второй половине VII в. до н. э. появляется ряд изображений (Келермесские курганы в Прикубанье и Мельгуновский курган в Среднем Поднепровье)(рис. 1, 8-11), в той или иной степени связанных с древневосточным искусством.Развитие местной традиции, испытавшей влияние памятников келермесского круга, демонстрируют две серии изображений, представленных нашивными золотыми бляшками из различных комплексов лесостепного Поднепровья (рис. 2, 1-7)и бляшками на центральной ручке бронзовых зеркал, найденных в разных регионах юга Восточной Европы (рис. 2, 11-16). Известны также оригинальные единичные изображения (рис. 1, 12, 13; 2, 8-10). В целом же большинство из них демонстрируют достаточно устойчивую местную традицию «звериного стиля».

Скифы, искусство,

Короткий адрес: https://sciup.org/143163940

IDR: 143163940

Текст научной статьи Один из мотивов изображения горного козла в раннескифском искусстве

Среди многочисленных образов скифского «звериного стиля» образ горного козла занимает особое место. Изображения этого животного появились на ранних этапах скифского искусства и существовали практически весь скифский период, хотя вряд ли они основывались на реальных прототипах. Ведь Северное Причерноморье и Прикубанье никогда не были областями распространения этого животного. Представители рода Capra обитают только в южном смежном регионе – на Кавказе (безоаровые козлы и западно- и восточнокавказские козлы или туры) (Кузнецов, 1975. С.179–181; Жизнь животных…, 1989. С. 498–503). Вместе с тем появление и распространение тех или иных образов в «зверином стиле», как правило, не имело прямой связи с ареалом реальных животных, их возможных прототипов. Показательным, например, является тот факт, что изображения горного козла почти не характерны для изобразительного искусства народов – носителей скифоидных культур Северного Кавказа (Виноградов, 1976. С. 149).

В раннескифском искусстве Северного Причерноморья, Прикубанья и Северного Кавказа образ горного козла представлен самыми разными мотивами – с подогнутыми ногами и повернутой назад или прямо поставленной головой, с прямыми ногами и опущенной или прямо поставленной головой. Преобладают полнофигурные изображения, но известны и редуцированные (головы). Как правило, они единичны, но есть и небольшие их серии, как, например, изображения «стоящих» козлов на ручках бронзовых котлов ( Галанина , 1997. С. 226, 227, 229, 230. Табл. 41, 32 , 43 , 53 ; Шрамко , 1976. С. 197. Рис. 2, 1 ). При этом из учтенных 45 более 60% составляют изображения горного козла с подогнутыми под туловище ногами и повернутой назад головой, которые и будут рассмотрены ниже.

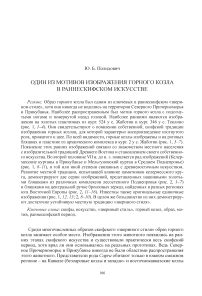

По всей видимости, наиболее архаичными являются изображения на золотых пластинках из кург. 524 у с. Жаботин ( Бобринский , 1916. Рис. 2, 3 ; Іллін-ська , 1971. Рис. 2, 26 ; Дараган , 2011. Рис. V.38, 9, 10 ; Рябкова , 2014. С. 271, 272. Рис. VII, 1, 2 ) (рис. 1, 1, 2 ) и во многом аналогичные им из кург. 346 у с. Теклино (Орловец) ( Бобринский , 1901. С. 20, 21. Табл. VI, 1 , 3 ; Іллінська , 1971. Рис. 2, 22 ; Дараган , 2011. Рис. V.38, 11, 12 ) (рис. 1, 3, 4 ) в Правобережном лесостепном Поднепровье. Долгое время они датировались (исходя из общих представлений о комплексах, в которых они найдены) концом VII в. до н. э. ( Вязьмитина , 1963. С. 167; Ильинская , 1973. С. 12, 14; 1975. С. 62). И. Н. Медведская вслед за Г. Кос-саком отнесла комплекс кург. 524 у с. Жаботин к первому этапу раннескифской культуры (втор. половина VIII – начало VII в. до н. э.) ( Медведская , 1992. С. 86–88). Детальный анализ всего вещевого комплекса Жаботинского кургана позволил М. Н. Дараган датировать его временем «не позднее конца VIII в. до н. э.» ( Дараган , 2011. С. 571, 572), а Т. В. Рябковой – «ближе к середине VIII в. до н. э.» ( Рябкова , 2014. С. 276). Комплекс же кург. 346 у с. Теклино с учетом наличия в нем наконечников стрел келермесского типа (в отличие от Жаботин-ского кург. 524, где найдены только двулопастные асимметрично-ромбические наконечники эпонимного типа), исследователи считают несколько более поздним ( Ильинская , 1973. С. 14).

Между жаботинскими и теклинскими бляшками существуют незначительные различия (рис. 1, 1–4 ): теклинские выполнены, судя по всему, на более тонких золотых пластинках, обрезанных после оттиска на матрице четко по контуру животных; на них отсутствуют отверстия для пришивания; фигура животного проработана не столь тщательно, несколько отличаются размеры головы и проработка рога (ср.: Рябкова , 2014. С. 271). Однако, на наш взгляд, нет никаких оснований говорить о том, что между изготовлением этих двух комплектов пластинок прошел сколь-нибудь значительный промежуток времени. Оба комплекта одновременны, что позволяет ставить вопрос и о синхронности

Рис. 1. Изображения горного козла

-

1, 2 – кург. 524 у с. Жаботин (по: Рябкова , 2014); 3, 4 – кург. 346 у с. Теклино (Орловец) (по: Бобринский , 1901); 5–7 – кург. 2 у с. Жаботин ( 5 – по: Вязьмитина , 1963); 8 – Ке-лермесский кург. 4/Ш (по: Галанина , 1997); 9 – Мельгуновский курган (по: Придик , 1911); 10, 11 - Келермесский кург. 1/Ш (по : Галанина , 1997; Артамонов , 1966); 12 - зольник № 28 Западного Бельского г - ща (по: Шрамко , 1995); 13 - кург. 6 у с. Нартан (по: Батчаев , 1985). Масштабы разные

-

6, 7 – фото С. А. Задникова

комплексов, из которых они происходят, или же предоставляет возможность говорить об особенностях формирования комплексов, содержащих архаичные изделия. Но даже если и предположить второй вариант, то хронологический разрыв между комплексами не может быть слишком большим.

Копытных животных на пластинках из Жаботина и Теклино определяли как козлов ( Артамонов , 1968. С. 39, 40), ланей ( Іллінська , 1971. С. 76; Ильинская , 1973. С. 14; 1975. С. 20, 41, 63; Рябкова , 2014. С. 281), «лосих» или «ланей» ( Ильинская, Тереножкин , 1983. С. 234). По нашему мнению, это именно козлы, главным признаком которых является «серповидный рог», «отчетливо отделенный от шеи, вдоль которой протянут с наружной стороны» ( Артамонов , 1968. С. 39). Подобное расположение рога нехарактерно как для реальных животных, так и для изобразительных традиций Древнего Востока, или же восточных регионов скифского мира. Но именно такое расположение рога становится свойственным для нескольких серий изображений горных козлов раннескифского времени, распространенных в Северном Причерноморье, Прикубанье и на Северном Кавказе. И почти всегда это достаточно четко выраженный рог, массивный в основании, саблевидно изогнутый, остроконечный, гладкий или с выделенными рифлением годовыми кольцами. В. А. Ильинская, впрочем, не согласилась с определением данной части животного как рога, специально отметив, что на изображениях козлов «между внутренней стороной рога и шеей всегда имеется отчетливо выраженный промежуток» ( Ильинская , 1965. С. 97). Между тем следует признать такую особенность (традицию) изображения рога зародившейся в лесостепном Поднепровье в начале скифской эпохи и бытовавшей здесь во второй половине VII – первой половине VI в. до н. э. Данный стилистический прием был связан с воплощением конкретного мотива: изображения горного козла с повернутой назад головой и ногами, подогнутыми под туловище. Возможно, именно эта очень компактная поза и стала основой появления столь необычной трактовки расположения рога.

Изобразительные истоки данного зооморфного мотива вполне правомерно выводить из изобразительной традиции Передней Азии, что довольно убедительно доказано многими исследователями ( Артамонов , 1962; 1968. С. 38 сл.; Вязьмитина , 1963. С. 163, 164; Погребова, Раевский , 1992. С. 140 сл.; Канторович , 2016. С. 96). Однако пока остаются открытыми вопросы: какими путями этот мотив попал к жителям лесостепного Поднепровья и почему он появился не в виде «цитаты» из ближневосточного искусства, а уже в полностью переосмысленном иконографическом облике?

Жаботинские и теклинские изображения полностью соответствуют традициям скифского «звериного стиля» и, по всей видимости, являются одними из первых свидетельств его появления. Это строго профильные и компактные изображения, воспроизведенные при помощи характерных стилистических приемов. Среди последних показательным является положение подогнутых ног (см.: По-гребова, Раевский , 1992. С. 139, 140; а также: Бандрівський , 2010. С. 152–154). Кроме того, свойственное жаботинским и теклинским изображениям козлов преувеличение некоторых частей тела или головы (непропорционально большое торчащее ухо и большой круглый глаз, выступающий над контуром головы)

также «является характерным признаком наиболее архаичных изображений животных в скифском зверином стиле» ( Рябкова , 2013. С. 79, 81; 2014. С. 271).

Хронологически близки рассмотренным изображения копытных животных на роговых бляшках и пластинках из кург. № 2 у с. Жаботин1 (Ханенко Б., Ханен-ко В., 1900. Приложение: c. 6. Табл. LXI, 539; Вязьмитина, 1963. С. 162. Рис. 4; Артамонов, 1968. С. 39. Рис. 10) (рис. 1, 5–7). Прежде всего, это две парные уздечные бляшки (рис. 1, 6, 7) с выгравированным на щитках копытным с подогнутыми под туловище ногами и повернутой назад головой, на фоне которого воспроизведена голова еще одного животного, настолько органично вписанная в общие контуры, что в целом вся композиция воспринимается как изображение двух совмещенных туловищами животных. Изображения на бляшках зеркально симметричны (лево- и правосторонние), но каждое из них имеет свои особенности. Еще одно сдвоенное, подобное левостороннему на бляшке, но правостороннее изображение выгравировано на одной из 4 длинных роговых пластин из того же кургана (Ханенко Б., Ханенко В., 1900. Табл. LXI, 540; Вязьмитина, 1963. Рис. 2, 1; Артамонов, 1968. Рис. 8) (рис. 1, 5). Отличительные признаки «бóльшего» животного – небольшой выступ над глазом2, вытянутая голова и «горбатый, резко опущенный вниз конец морды» (Ильинская, 1965. С. 92) – позволяют некоторым исследователям видеть в нем лося или, точнее, лосиху, а всю композицию интерпретировать как изображение лосихи с лосенком (Вязь-митина, 1963. С. 162; Ильинская, 1975. С. 19, 20, 157, 158; см. также: Шрамко, 1971. С. 100, 102; Погребова, Раевский, 1999. С. 264, 265). Вместе с тем следует отметить, что подобный тип воспроизведения головы (удлиненная, с массивной выделенной щекой и округлым, как бы свисающим концом морды) – характерный стилистический признак изображения копытных животных в искусстве лесостепного Поднепровья раннескифского времени. Например, именно так воспроизведены головы у всех копытных на роговых бляшках и длинных пластинках из Жаботинского кург. 2 (в том числе и у животного с короткими серповидными рогами, более свойственными быкам (Артамоно в, 1968. С. 39)3), головы «коней» с длинным прижатым ухом на одном из концов роговых пса-лиев (Ильинская, 1965. С. 89–91. Рис. 1, 1, 2, 6, 9; Шкурко, 1976. С. 92. Рис. 1, 14, 15), головы баранов, также увенчивающих роговые псалии (Ильинская, 1965. Рис. 10, 1, 4). На наш взгляд, это был, по определению Я. А. Шера (1980. С. 28–32), своеобразный изобразительный инвариант, т. е. совокупность устойчивых стилистических признаков, повторяющихся на разных по содержанию изображениях. Существование изобразительных инвариантов в искусстве раннескифского времени подтверждается анализом изображений на рукояти келер-месской секиры, где прослеживается определенная стройность и иерархия признаков, характерная для разных групп животных (Переводчикова, 1979). Анализ же признаков скифского «звериного стиля» позволяет даже говорить о существовании «понятия копытного животного вообще, которое выражалось рядом общих признаков, отличавших изображения всех копытных животных» (Пере-водчикова, 1986. С. 12; см. также: Погребова, Раевский, 1999. С. 265).

Итак, «бóльшие» животные, воспроизведенные на роговых жаботинских бляшках, на наш взгляд, не имеют четких видовых признаков. Вместе с тем шея меньшего животного на правосторонней бляшке (рис. 1, 6 ) украшена остроконечной полоской, заполненной косой штриховкой. Еще одна подобная полоска начинается от скулы бóльшего животного и выходит на внешнюю линию его шеи. Обе полоски очень напоминают козлиные рога, трактованные схематично и принадлежащие, судя по всему, обоим животным. На левосторонней бляшке (рис. 1, 7 ) также присутствует подобный элемент, но здесь полоска только одна, она – гладкая, начинается от глаза меньшего животного и идет вдоль внешнего контура его шеи. Подобные, но более короткие полоски обозначены и на шеях всех животных на длинной роговой пластине со сдвоенными фигурами ( Ханенко Б., Ханенко В. , 1900. Табл. LXI, 540 ; Вязьмитина , 1963. Рис. 2; Артамонов , 1968. С. 39, Рис. 7; 8) (рис. 1, 5 ), в отличие от второй пластины, где изображены копытные с иными рогами – серповидными и ветвистыми. Таким образом, меньшее животное (а возможно, и оба сдвоенных) на жаботинских бляшках и одной из пластин (а также, не исключено, всех копытных на этой же пластине) можно определить как горного козла. Именно так определил животных на бляшках еще М. И. Ростовцев (1925. С. 479), а затем и М. И. Артамонов, который отметил, что поднятый вверх хвост (каким он воспроизведен на левосторонней бляшке) (рис. 1, 7 ) характерен только для козлов ( Артамонов , 1968. С. 38). Поддержал такое определение и В. Ю. Зуев (1993. С. 41, 42. Рис. 1, п. 1, д ; пр. 1 , б ; пр. 2, б ). В частности, это касается изображения копытного с поднятым хвостом и короткими изогнутыми рогами, которые вряд ли могут быть истолкованы как лосиные (ср. иное мнение: Вязьмитина , 1963. С. 160; Ильинская , 1975. С. 20; Погребова, Раевский , 1999. С. 264).

Несколько изображений горных козлов с подогнутыми ногами и повернутой назад головой происходят из Мельгуновского и Келермесских курганов. В этих комплексах найдено большое количество предметов импортных и/или выпол-

( Ильинская , 1975. С. 158). Этот тезис был поддержан М. Н. Погребовой и Д. С. Раевским, которые привели соответствующие аналогии из переднеазиатского искусства ХVIII в. до н. э. и искусства Приаралья ( Погребова, Раевский , 1999. С. 264).

ненных в смешанном стиле, где присутствуют черты как собственно скифского «звериного стиля», так и разных древневосточных традиций.

Из Мельгуновского кургана происходит парадный меч с золотой обкладкой рукояти. На крыльях перекрестия с каждой стороны – два горных козла, фигуры которых направлены друг к другу, между ними, вероятно, стилизованное древо жизни ( Придик , 1911. Рис. 1; 2. Табл. III, 2 ; Черненко , 1980. С. 19. Рис. 5, 1 ; 13) (рис. 1, 9 ). Из Келермесского кургана 1/Ш происходит парадная секира с разнообразными изображениями козлов, среди которых изображения в обозначенной выше позе являются доминирующими. Это четыре упрощенные скульптурки на торце обуха секиры и профильное изображение животного на золотой обкладке ее проушины ( Артамонов , 1966. Табл. 18; Переводчикова , 1979. С. 140, 141; Галанина , 1997. Табл. 10, 6с, е ; Кисель , 1997. С. 6, 7) (рис. 1, 10, 11 ). Всех их объединяют общие главные признаки. Они (даже скульптурки) выполнены на скифский манер строго в профиль, повернутая назад голова расположена над плечом, а положение подогнутых ног аналогично вышеописанной схеме. Массивный и длинный рог как бы поднимается над глазом, изогнут по овалу и спускается к передней ноге. Внешний контур рога показан ровной линией, а на нем рельефными рубчиками переданы многочисленные (до 21) годовые кольца, кончик рога – гладкий. Кроме того, у козлов рубчатой каймой обозначена шерсть на внешней линии шеи, внешней линии бедра и на животе (последние два приема встречаются не на всех изображениях).

Совсем иной внешний вид имеет козел в нижней части восьмого4 сектора электровой обкладки серебряного зеркала из Келермесского к-на 4/Ш ( Галанина , 1997. Табл. 1) (рис. 1, 8 ). Здесь козел как бы встающий: его правая передняя нога согнута и выставлена вперед, левая передняя – подогнута так, что копыто оказалось в паху; круп приподнят; повернутая назад голова как бы обращена к расположенному сзади барану. Рог животного изогнут полукругом, он более утонченный и короткий, а на его верхнем контуре четырьмя выступами обозначены годовые кольца. На теле животного черточками показана шерсть. Изображение относительно реалистично и в нем однозначно угадывается безоаровый козел / эгагр ( Максимова , 1954. С. 286, 288; Кисель , 1993. С. 119), широко распространенный в горных местностях Передней Азии и Кавказа (Жизнь животных…, 1989. С. 500). Изображение козла на зеркале (наряду с некоторыми другими) входит в группу, которую М. И. Максимова считала «чисто греческой» ( Максимова , 1954. С. 286), а В. А. Кисель отнес к изображениям, где «преобладают черты восточноионийского искусства», отметив, что выполнено оно в «канонах родосско-ионийской вазописи», а «поза лежащего копытного с выставленной вперед и согнутой передней ногой была характерна как для искусства древнего Востока, так и для ионийской художественной традиции» ( Кисель , 1993. С. 113, 119; см. также: Максимова , 1954. С. 288).

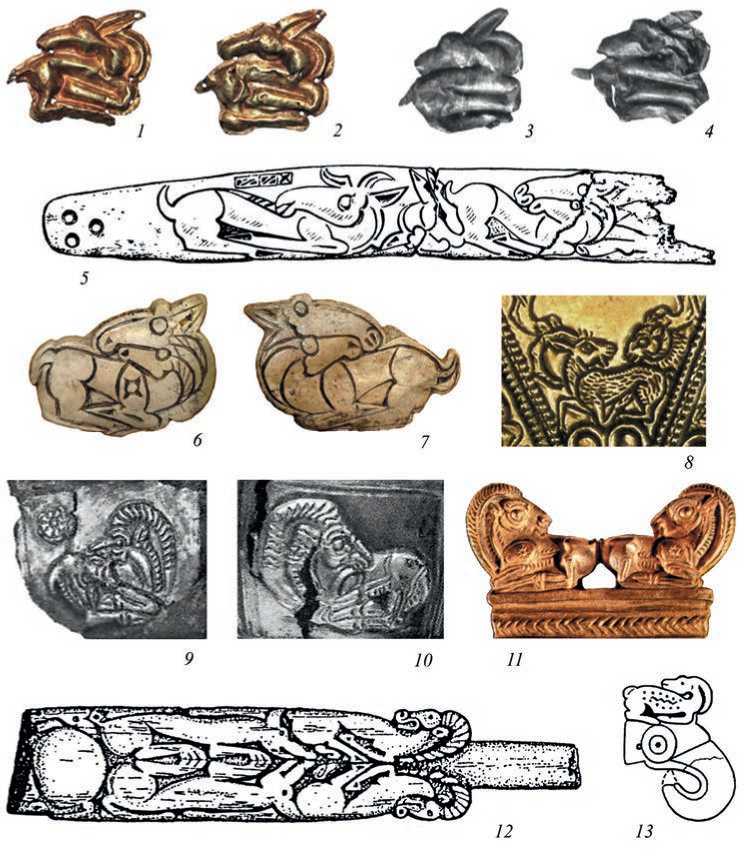

Продолжение развития местной традиции в Поднепровской Лесостепи, с одной стороны, и наложение на нее келермесско-мельгуновской – с другой, проявилось в появлении серии золотых бляшек с изображениями козлов5, происходящих из пяти комплексов: кург. 33 у с. Бобрица (Ханенко Б., Ханенко В., 1899. Табл. LVIII, т; Іллінська, 1971. Рис. 2, 8; Ковпаненко, 1981. С. 13, 116. Рис. 10, 2; 63, 23) (рис. 2, 1), кург. I у с. Коцюбинчики (Бандрівський, 2010. С. 151–154. Рис. 6) (рис. 2, 2), кург. 1/2016 г. м-ка Скоробор (Шрамко, 2017. С. 375–777. Рис. 7, 1; 9; 10, 4) (рис. 2, 3), кург. 1 у с. Жаботин (Ханенко Б., Ха-ненко В., 1900. Приложение, С. 6. Табл. LXI, 470; Іллінська, 1971. Рис. 2, 10) (рис. 2, 4), кург. 449 у с. Гладковщина (Іллінська, 1971. Рис. 2, 14; Галанина, 1977. С. 38. Табл. 21, 3) (рис. 2, 5), курганов Роменской группы из раскопок С. А. Мазараки после 1886 г. (Бобринский, 1901. С. 62, Табл. VI, 5; Іллінська, 1971. Рис. 2, 18) (рис. 2, 6) и курганов у с. Аксютинцы из раскопок Т. В. Кибальчича в 1875–1876 гг. (Ильинская, 1954. Табл. II, 39; Шрамко, 2017. Рис. 10, 1) (рис. 2, 7)6. Каждое изображение индивидуально, но в то же время можно выделить и главные общие черты для всей серии. Изображения козлов очень компактны, имеют овальную форму. Голова воспроизведена с удлиненной мордой, круглым глазом и выделенной (рельефными бугорком или «точкой»7) щекой, от которой отходит листовидное ухо. Рог как бы выходит из задней части головы (отделяясь от нее рифленой поперечной полоской), прилегает к шее, полностью повторяя ее изгиб, и заканчивается возле запястного сустава. Он очень массивный, от основания до кончика покрыт многочисленными черточками, условно обозначающими годовые кольца. На шее аналогичными черточками, возможно, показана шерсть (Бобрица, Гладковщина) (рис. 2, 1, 5), полоска которой скомпонована так, что напоминает второй рог (Бобрица) (рис. 2, 1).

Плечо и бедро выделены округлым рельефом, нижние части сложенных ног непропорционально малы.

Бóльшая часть изображений данной серии датируется в рамках келермес-ского горизонта, относимого ко второй половине VII – началу VI в. до н. э. (см., например: Дараган , 2011. С. 598). Наиболее позднюю дату среди них имеет, вероятно, изображение на золотой пластинке из кург. № 449 у с. Гладковщина, в составе инвентаря которого был античный килик второй ( Онайко , 1966. С. 25, 60; Галанина , 1977. С. 38) или, согласно новым представлениям, первой половины ( Дараган , 2010. С. 194) или же середины ( Гречко , 2016. С. 53, 55) VI в. до н. э.8

Еще одна серия архаических изображений горного козла с подогнутыми ногами и повернутой назад головой связана с бронзовыми зеркалами с бортиком по краю, у которых образованная двумя столбиками центральная ручка украшена рельефной бляшкой, выполненной в виде копытного животного. Такие зеркала известны на довольно обширной территории Восточной Европы: погр. 5 кург. 19 Келермесского м-ка в Прикубанье ( Галанина, Алексеев , 1990. С. 46. Рис. 9, 6 ) (рис. 2, 14 ), кург. 18 у с. Нартан в Предкавказье ( Батчаев , 1985. Табл. 45, 37 ) (рис. 2, 13 ), кург. 1 у с. Герасимовка9 ( Рабинович , 1936. Рис. 3; Ильинская , 1968. С. 152. Табл. XLV, 1 ) (рис. 2, 15 ), кург. 1895 г. у с. Глинище ( Рабинович , 1936. С. 82. Рис. 1) и курганов Роменской группы ( Бобринский , 1901. С. 71. Табл. ХII, 3 ; Ильинская , 1968. Рис. 41, 1 ) в лесостепном левобережном Поднепровье, Чипеу в Трансильвании ( Vasiliev , 1980. Pl. 24, 1 ) (рис. 2, 16 ), Пусто-Морквашинского мог-ка в Волго-Камском регионе ( Васильев , 2004. Рис. 9, 2 ) (рис. 2, 11 ). Копытных животных не всегда можно определить однозначно, часто в силу плохой сохранности бляшек. Именно поэтому исследователи, обращаясь

Рис. 2. Изображения горного козла

-

1 – кург. 33 у с. Бобрица; 2 – кург. I у с. Коцюбинчики (по: Бандрівський , 2010); 3 – кург. 1/2016 г. м-ка Скоробор (по: Шрамко , 2017); 4 – кург. 1 у с. Жаботин; 5 – кург. 449 у с. Гладковщина (по: Галанина , 1977); 6 – из к-нов Роменской группы (по: Бобринский , 1901); 7 – из к-нов, раскопанных Т. В. Кибальчичем в 1875–1876 гг. у с. Аксютинцы (по: Шрамко , 2017); 8, 9 – кург. Старшая Могила (по: Іллінська , 1951); 10 – кург. 2 у ст. Усть-Лабинской (по: ОАК за 1903…, 1906); 11 – Пусто-Морквашинский м-к (по: Васильев , 2004); 12 – из к-нов Роменской группы (по: Бобринский , 1901); 13 – кург. 18 у с. Нартан (по: Батчаев , 1985); 14 – погр. 5 кург. 19 Келермесского м-ка (по: Галанина, Алексеев , 1990); 15 – кург. 1 у с. Гераси-мовка (фото автора в экспозиции ГИМ); 16 – Чипеу (по: Vasiliev , 1980). Масштабы разные

1, 4 – фото Д. В. Клочко к изображениям на ручках данных зеркал, определяли животных обобщенно, как копытных, «чье видовое определение затруднительно из-за плохой сохранности бляшек» (Махортых, 2016. С. 315). Наиболее выразительными из них являются изображения горных козлов из Нартана, Роменской группы и Пусто-Морквашинского могильника (рис. 2, 11–13). К ним можно добавить и другие (Келермес, Герасимовка, Чипеу и, возможно, Глинище) (рис. 2, 14–16), в которых, несмотря на сильную затертость, все же угадываются черты копытного с повернутой назад головой.

Каждое изображение на бляшках центральных ручек зеркал, как и в предыдущей серии, во многом индивидуально, но в целом все они отличаются большей пропорциональностью частей тела и свободой в компоновке композиции (по сравнению с бобрицким типом изображений), выразившейся, в частности, в том, что ноги расположены более свободно, а рог находится на некотором расстоянии от шеи. Для большинства из них характерен акцентированный круглый глаз, выступающий над контуром головы.

Еще два изображения горных козлов в обозначенной позе связаны с ручкой костяной ложки из зольника 28 Западного Бельского городища ( Шрамко , 1995. С. 70. Рис. 3; 4) и костяным навершием лука из кург. 6 у с. Нартан в Предкавказье ( Батчаев , 1985. С. 24. Рис. 21, 23 ; Махортых , 1991. С. 52, 53, 78. Рис. 29, 1 ; Шрамко , 2015. Ил. 3, 6 . Кат. 15). Они имеют свои особенности. Бельское изображение двух зеркально симметричных фигур (рис. 1, 12 ), отличается положением ног (задние ноги вытянуты, а не согнуты), длинным туловищем, удлиненной шеей и сравнительно небольшой головой. Расположение рога достаточно свободное, он также (как это характерно для большинства лесостепных изображений) «вырастает» из задней части головы. На нартановском же изображении (рис. 1, 13 ) положение ног животного более характерно для переднеазиатской традиции (задняя нога согнута под прямым углом и несколько отведена назад, согнутые части передней и задней ног находятся почти на одной линии, соприкасаясь лишь кончиками копыт).

Из архаического комплекса кургана Старшая Могила в левобережном лесостепном Поднепровье происходит 8 бронзовых пронизей, украшенных бляшками в виде копытного с подогнутыми ногами и повернутой назад головой ( Рабинович , 1936. Рис. 6, в ; Іллінська , 1951. С. 206, 208. Табл. V, 1 , 5 ; Ильинская , 1968. Табл. II, 41, 42 ) (рис. 2, 8, 9 ). В животном, как правило, видят коня ( Рабинович , 1936. С. 92; Іллінська , 1951. С. 206; Ильинская , 1968. С. 25) или же козла ( Канторович , 2016. С. 95, 96. Рис. 6, 5 ). Б. З. Рабинович сравнивал данное изображение с изображениями на ручках зеркал ( Рабинович , 1936. С. 92).

По всей видимости, к данному типу относится и изображение на золотой круглой пластинке из кург. 2 у ст. Усть-Лабинской в Прикубанье (ОАК за 1903…, 1906. С. 69. Рис. 127; Канторович , 2016. С. 96. Прим. 2) (рис. 2, 10 ).

Таким образом, мотив горного козла с подогнутыми ногами и повернутой назад головой был представлен в раннескифское время несколькими достаточно значительными сериями изображений, что, безусловно, говорит о его востребованности (несмотря на чуждость этого животного местной фауне) и развитости изобразительной традиции. Отличительной чертой большинства изображений, прежде всего из лесостепного Поднепровья, является длинный изогнутый рог, прижатый к шее животного. Эта черта проявилась уже на начальном этапе появления «звериного стиля», представленного изображениями на золотых пластинках из кург. 524 у с. Жаботин и кург. 346 у с. Теклино, а также на роговых бляшках и пластине из кург. 2 у с. Жаботин. По всей видимости, эти изображения относятся ко времени еще до мельгуновско-келермесского горизонта, хотя их появление каким-то образом связано со знакомством местного населения с изобразительной традицией Древнего Востока, откуда, на наш взгляд, и был заимствован рассматриваемый мотив, получивший в лесостепном Поднепровье оригинальное стилистическое воплощение. Следующий этап связан с комплексами Келермесских и Мельгуновского курганов. Развитие же местной традиции, испытавшей влияние памятников келермесского круга, представляют две серии изображений: на золотых нашивных бляшках из различных комплексов лесостепного Поднепровья и на бляшках на центральной ручке бронзовых зеркал из разных регионов юга Восточной Европы. Известны также оригинальные единичные изображения. В целом же большинство изображений горного козла с подогнутыми ногами и повернутой назад головой демонстрируют достаточно устойчивую местную традицию «звериного стиля». Показательно, что данный мотив был совсем не известен в восточных регионах скифского мира, где доминировали изображения горного козла с прямыми ногами и опущенной вниз или прямо поставленной головой, а также редуцированные изображения их голов (см. подробнее: Полидович, 2015).

Список литературы Один из мотивов изображения горного козла в раннескифском искусстве

- Артамонов М. И., 1962. К вопросу о происхождении скифского искусства//АСГЭ. Вып. XXII. Л.: ГЭ. С. 30-35.

- Артамонов М. И., 1966. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага: Артия; Л.: Советское искусство. 120 с.,

- Артамонов М. И., 1968. Происхождение скифского искусства//СА. № 4. С. 27-45.

- Бандрiвський М. С., 2010. Образотворчi традицiї на заходi Українського Лiсостепу у VII -на початку VI ст. до нар. Хр.: витоки i причини трансформацiї//Археологический альманах. № 21: Изобразительное искусство в археологическом наследии. Донецк. С. 145-177.

- Батчаев В. М., 1985. Древности предскифского и скифского периодов//Археологические исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Т. 2: Памятники эпохи поздней бронзы и раннего железа (IX-VII вв. до н. э. -II в. н. э.)/Отв. ред. В. И. Марковин. Нальчик: Эльбрус. С. 7-134.

- Бобринский А. А., 1901. Курганы и случайные археологические находки близ местечка Смелы. Т. III. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. XII, 174 с., ил., 21 л. ил., 2 л. карт.

- Бобринский А. А., 1916. Отчет о раскопках в Киевской губернии в 1913 году//ИАК. Т. 60. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 1-6.

- Васильев Ст. А., 2004. Ананьинский звериный стиль. Истоки, основные компоненты и развитие//АВ. № 11. СПб: ГЭ. С. 275-295.

- Виноградов В. Б., 1976. К характеристике кобанского варианта в скифо-сибирском зверином стиле//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии/Отв. ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 147-152.

- Виногродська Я. О., 2000. До iнтерпретацiї зображень на бляшках скiфського архаїчного головного убору//Музейнi читання: матерiали наукової конференцiї (24 грудня 1999 р.)/Вiдп. ред. Ж. Г. Арустамян. Київ. С. 17-23.

- Вязьмитина М. И., 1963. Ранние памятники скифского звериного стиля//СА. № 2. С. 158-170.

- Галанина Л. К., 1977. Скифские древности Поднепровья. (Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга). М.: Наука. 68 с. (САИ; вып. Д1-33.)

- Галанина Л. К., 1997. Келермесские курганы. «Царские» погребения раннескифской эпохи. М.: Палеограф. 316 с., табл.

- Галанина Л. К., Алексеев А. Ю., 1990. Новые материалы к истории Закубанья в раннескифское время//АСГЭ. Вып. 30. СПб.: ГЭ. С. 34-54.

- Гречко Д. С., 2016. От Архаической Скифии к Классической//Археологiя i давня iсторiя України. Вип. 2 (19): Старожитностi раннього залiзного вiку/Гол. ред. С. А. Скорий. Київ: IА НАНУ. С. 33-60.

- Грибкова А. А., 2011. Типология аппликаций из курганов Днепровской Лесостепи из коллекции Музея исторических драгоценностей Украины//Восточноевропейские древности скифской эпохи/Ред. В. Д. Березуцкий и др. Воронеж: Научная книга. С. 64-74.

- Дараган М. Н., 2010. О датировке амфоры из погребения № 2 Репяховатой Могилы//Античный мир и археология. Вып. 14/Отв. ред. С. Ю. Монахов. Саратов: Научная книга. С. 175-202.

- Дараган М. Н., 2011. Начало раннего железного века в Днепровской правобережной лесостепи. Киев: КНТ. 848 с.

- Жизнь животных: В 7 т. Т. 7: Млекопитающие/Под ред. В. Е. Соколова. М.: Просвещение, 1989. 558 с., 32 л.

- Зуев В. Ю., 1993. Изучение жаботинских гравировок и проблема развития звериного стиля в европейской Скифии на рубеже VII-VI вв. до Р. Xр.//ПАВ. № 6: Скифы. Сарматы. Славяне. Русь. С. 38-52.

- Ильинская В. А., 1954. Из неопубликованных материалов скифского времени на Посулье//КСИА АН УССР. Вып. 3. С. 66-70.

- Ильинская В. А., 1965. Некоторые мотивы раннескифского звериного стиля//СА. № 1. C. 86-107.

- Ильинская В. А., 1968. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья. Киев: Наукова думка. 267 с.

- Ильинская В. А., 1973. Относительная хронология раннескифских курганов бассейна реки Тясмин//СА. № 3. С. 3-23.

- Ильинская В. А., 1975. Раннескифские курганы бассейна р. Тясмин (VII-VI вв. до н. э.). Киев: Наукова думка. 224 с.

- Ильинская В. А., Тереножкин А. И., 1983. Скифия VII-IV вв. до н. э. Киев: Наукова думка. 380 с.

- Iллiнська В. А., 1951. Курган Старша Могила -пам’ятка архаїчної Скiфiї//Археологiя. Т. 5. С. 196-211.

- Iллiнська В. А., 1971. Золотi прикраси скiфського архаїчного убору//Археологiя. Вип. 4. С. 73-79.

- Канторович А. Р., 2016. Образ «лосекозла» в скифском зверином стиле в свете новых находок на территории Ставрополья и Прикубанья//Археологiя i давня iсторiя України. Вип. 2 (19): Старожитностi раннього залiзного вiку/Гол. ред. С. А. Скорий. Киïв: IА НАНУ. С. 89-99.

- Кисель В. А., 1993. Стилистическая и технологическая атрибуция серебряного зеркала из Келермеса//ВДИ. № 1. С. 111-125.

- Кисель В. А., 1997. Священная секира скифов: об одной находке из Келермеса. СПб.: МАЭ РАН. 110 с.

- Ковпаненко Г. Т., 1971. Памятники раннескифского времени Каневщины//Проблемы скифской археологии/Отв. ред.: П. Д. Либеров, В. И. Гуляев. М.: Наука. С. 115-120. (МИА; № 177.)

- Ковпаненко Г. Т., 1981. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Роси. Киев: Наукова думка. 160 с.

- Кузнецов Б. А., 1975. Определитель позвоночных животных фауны СССР. Ч. 3: Млекопитающие. М.: Просвещение. 268 с.

- Кузнецова Т. М., 2002. Зеркала Скифии VI-III вв. до н. э. Т. I. М.: Индрик. 352 с.

- Максимова М. И., 1954. Серебряное зеркало из Келермеса//СА. Т. XXI. С. 283-305.

- Махортых С. В., 1991. Скифы на Северном Кавказе. Киев: Наукова думка. 134 с.

- Махортых С. В., 2016. Скифские зеркала эпохи архаики на Северном Кавказе и в лесостепном Поднепровье//Актуальные проблемы археологии Евразии: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 25-летию независимости Республики Казахстан и 25-летию Института археологии им. А. Х. Маргулана/Отв. ред. Б. А. Байтанаев. Алматы: Институт археологии им. А. Х. Маргулана. С. 297-323.

- Мачинский Д. А., 1989. Боспор Киммерийский и Танаис в истории Скифии и Средиземноморья VIII-V вв. до н. э.//Кочевники Евразийских степей и античный мир (проблемы контактов): материалы 2-го археологического семинара/Отв. ред. Б. А. Раев. Новочеркасск: Музей истории донского казачества. С. 7-30.

- Медведская И. Н., 1992. Периодизация скифской архаики и Древний Восток//РА. № 3. С. 86-107.

- ОАК за 1903 год. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов, 1906. 245 с.

- Онайко Н. А., 1966. О центрах производства золотых обкладок ножен и рукояток ранних скифских мечей, найденных в Поднепровье//Культура античного мира/Отв. ред. А. И. Болтунов. М.: Наука. С. 159-176.

- Переводчикова Е. В., 1979. Келермесская секира и формирование скифского звериного стиля//Проблемы истории античности и средних веков/Под ред. Ю. М. Сапрыкина. М.: МГУ. С. 138-155.

- Переводчикова Е. В., 1986. Воспроизведение вида животного в скифском зверином стиле//КСИА. Вып. 186. С. 8-14.

- Погребова М. Н., Раевский Д. С., 1992. Ранние скифы и древний Восток. К истории становления скифской культуры. М.: Наука. 261 с.

- Погребова М. Н., Раевский Д. С., 1999. К культурно-исторической интерпретации памятников звериного стиля из Жаботинского кургана № 2//Евразийские древности. 100 лет Б. Н. Гракову: архивные материалы, публикации, статьи/Отв. ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова, В. А. Башилов. М. С. 260-274.

- Полидович Ю. Б., 2015. Изображения горного козла в сакском искусстве архаичного периода//Сакская культура Сарыарки в контексте изучения этносоциокультурных процессов степной Евразии/Отв. ред. А. З. Бейсенов. Алматы: Бегазы-Тасмола. С. 215-232.

- Придик Е. М., 1911. Мельгуновский клад 1763 г. СПб.: Тип. Гл. Упр. Уделов. С. 1-28. (МАР; № 31.)

- Рабинович Б. З., 1936. О датировке некоторых скифских курганов Среднего Поднепровья//CА. № I. С. 79-100.

- Ростовцев М. И., 1925. Скифия и Боспор. Л.: РАИМК. 621 с.

- Рябкова Т. В., 2013. Памирская I, курган 10: культурно-хронологическая позиция комплекса//АСГЭ. Вып. 39. СПб.: ГЭ. С. 59-99.

- Рябкова Т. В., 2014. Курган 524 у с. Жаботин в кругу памятников периода скифской архаики//Российский археологический ежегодник. № 4. СПб.: ГЭ. С. 236-296.

- Ханенко Б. И., Ханенко В. Н., 1899. Древности Поднепровья. Вып. II. Киев: Фототипия и тип. С. В. Кульженко. 44 с.

- Ханенко Б. И., Ханенко В Н., 1900. Древности Поднепровья. Вып. III. Киев: Фототипия и тип. С. В. Кульженко. 22 c.

- Черненко Е. В., 1980. Древнейшие скифские парадные мечи (Мельгунов и Келермес)//Скифия и Кавказ/Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 7-30.

- Шер Я. А., 1980. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука. 328 с.

- Шкурко А. И., 1976. О локальных различиях в искусстве лесостепной Скифии//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии/Отв. ред. А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 90-105.

- Шрамко Б. А., 1971. К вопросу о значении культурно-хозяйственных особенностей степной и лесостепной Скифии//Проблемы скифской археологии/Отв. ред.: П. Д. Либеров, В. И. Гуляев. М.: Наука. С. 92-102. (МИА; № 177.)

- Шрамко Б. А., 1976. Новые находки на Бельском городище и некоторые вопросы формирования и семантики образов звериного стиля//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии/Отв. ред. А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 194-209.

- Шрамко И. Б., 1995. Краткие итоги исследований на Западном укреплении Бельского городища в 1994 г.//Полтавський археологiчний збiрник. Вип. 3/Вiдп. ред. О. Б. Супруненко. Полтава: ЦОДПА. С. 66-71.

- Шрамко И. Б., 2015. Роговые наконечники луков с Западного Бельского городища//Труды ГЭ. Т. 77: Археология без границ: коллекции, проблемы, исследования, гипотезы. СПб.: ГЭ. С. 487-511.

- Шрамко И. Б., 2017. Новый погребальный комплекс раннескифского времени в могильнике Скоробор//Археологiя i давня iсторiя України. № 2: Старожитностi раннього залiзного вiку/Гол. ред. С. А. Скорий. Киïв: IА НАНУ. С. 368-380.

- Vasiliev V., 1980. Sciţii agatîrşi pe teritoriul României. Cluj-Napoca: Dacia. 213 p.