Одноцентровое исследование госпитальных результатов трансаортальной имплантации протеза «МедЛАБ-КТ» у пациентов с сочетанной ишемической болезнью сердца

Автор: Базылев В.В., Воеводин А.Б., Потопальский И.Д., Карнахин В.А., Гамзаев А.Б.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Протезирование аортального клапана (ПАК) – одна из наиболее часто выполняемых процедур в кардиохирургии, которая существенно улучшает качество жизни и увеличивает ее продолжительность. В последнее время активно применяется транскатетерная имплантация аортального клапана (ТИАК), что особенно актуально у пациентов с сопутствующей патологией, в частности c ишемической болезнью сердца (ИБС) [6]. В данной статье мы описываем опыт успешного хирургического лечения пациентов, которым выполнялась ТИАК в сочетании с коронарным шунтированием (КШ). Цель исследования: сравнить результаты открытой трансаортальной имплантации протеза «МедЛАБ-КТ» в сочетании с КШ, полученные на госпитальном этапе, с аналогичными показателями при ПАК механическим протезом с КШ. Материал и методы. В исследование включены пациенты, оперированные в клинике в период с июня 2020 по ноябрь 2023 гг. Выполнено ретроспективное обсервационное сравнение результатов хирургического лечения двух групп пациентов. Группу 1 (исследуемую) составили 60 пациентов, перенесших открытую трансаортальную имплантацию протеза «МедЛАБ-КТ» в сочетании с КШ; группу 2 (контрольную) – 99 участников, которым выполнялось ПАК механическим протезом и КШ. Методом псевдорандомизации Propensity Score Matching (PSM) из группы сравнения были отобраны 60 больных. Результаты. Время искусственного кровообращения (ИК) достоверно меньше в группе «МедЛАБ-КТ» + КШ – 57,4 ± 8,3 мин (p = 0,003). Выявлено статистически значимое различие времени пережатия аорты: в исследуемой группе данный показатель имел значение 43,2 ± 5,2 мин, в группе сравнения – 75,4 ± 9,2 мин (p = 0,002). Статистически значимых различий по длительности операции (p = 0,224), продолжительности пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) (p = 0,805) и госпитализации (p = 0,783) не зафиксировано. Заключение. Предлагаемый способ открытой трансаортальной имплантации протеза «МедЛАБ-КТ» в сочетании с КШ позволяет существенно сократить время ИК и ишемии миокарда (ИМ), что положительно сказывается на течении послеоперационного периода.

Протезирование аортального клапана, транскатетерная имплантация, коронарное шунтирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149149305

IDR: 149149305 | УДК: 616.12-005.4:616.126.52-089.844-77-071 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-3-161-169

Текст научной статьи Одноцентровое исследование госпитальных результатов трансаортальной имплантации протеза «МедЛАБ-КТ» у пациентов с сочетанной ишемической болезнью сердца

Протезирование аортального клапана (ПАК) – одна из наиболее часто выполняемых процедур в кардиохирургии, которая существенно улучшает качество жизни и увеличивает ее продолжительность [1]. Примерно у 60% пациентов с критическим аортальным стенозом (АС) имеется значимое поражение коронарных артерий. Полная хирургическая коррекция у данной группы пациентов сопровождается высоким уровнем летальности – до 11,2% [2].

С 2002 г. активно применяется транскатетерная методика имплантации протеза аортального клапана (ТИАК), хорошо зарекомендовавшая себя, согласно результатам многочисленных исследований [3, 4]. В последнее время ТИАК становится методом выбора даже у пациентов среднего и низкого риска с тяжелым стенозом АК [5]. Основные преимущества транскатетерной имплантации бесшовных протезов – отличные гемодинамические показатели и значительное сокращение времени имплантации за счет непосредственного визуального контроля, что особенно актуально у пациентов с сопутствующей патологией, в частности с ишемической болезнью сердца (ИБС) [6]. В настоящее время вопрос о тактике и последовательности коррекции порока АК и лечении ИБС остается обсуждаемым [7]. С целью упрощения методики имплантации, а следовательно, сокращения времени ишемии миокарда (ИМ) и искусственного кровообращения (ИК), разрабатывают и внедряют в клиническую практику новые модели протезов [8]. С февраля 2016 г. на базе нашего центра выполняется транскатетерная замена АК с использованием первого российского протеза «МедЛАБ-КТ». Разработана методика открытой трансаортальной имплантации баллон-расширяемого клапана «МедЛАБ-КТ», которая помимо прочего позволяет сочетанно выполнять коррекцию порока АК и коронарное шунтирование (КШ).

Получены хорошие госпитальные и среднесрочные клинические и гемодинамические результаты [9].

Цель исследования: сравнить результаты открытой трансаортальной имплантации протеза «МедЛАБ–КТ» в сочетании с КШ, полученные на госпитальном этапе, с аналогичными показателями при ПАК механическим протезом с КШ.

Материал и методы

В исследование включены пациенты, оперированные в клинике в период с июня 2020 по ноябрь 2023 гг. Пациентам была выполнена коррекция порока АК методом трансаортальной имплантации протеза «МедЛАБ-КТ» или ПАК механическим протезом в сочетании с КШ. Проведено ретроспективное обсервационное сравнение результатов хирургического лечения двух групп пациентов. Группу 1 (исследуемую) составили 60 пациентов, перенесших открытую трансаортальную имплантацию протеза «МедЛАБ-КТ» в сочетании с КШ. В группу 2 (контрольную) вошли 99 участников, которым выполнялось ПАК механическим протезом и КШ. Для устранения исходных различий между группами применяли метод подбора групп по индексу соответствия (псевдорандомизация, англ. Propensity Score Matching, PSM).

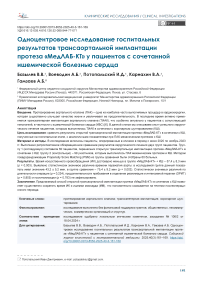

Протез «МедЛАБ-КТ» представляет собой бал-лон-расширяемый стент из нержавеющей стали с запирательным элементом в виде трех лепестковых створок из пористого политетрафторэтилена (ПТФЭ) толщиной 0,1 мм (рис. 1).

В группе сравнения у всех пациентов имплантировали полнопроточный механический протез «МедИнж-СT». Критериями включения в исследование являлся требующий хирургической коррекции дегенеративный порок АК (средний градиент на АК > 40 мм рт. ст., площадь эффективного отверстия < 1,5 см2) и гемодинамически значимое поражение коронарных артерий с Syntax Score < 22. Определены следующие критерии исключения: кардиохирургическое вмешательство в анамнезе, изолированное поражение АК, сопутствующее поражение других клапанов, высокая легочная гипертензия (среднее давление в легочной артерии выше 60 мм рт. ст.), диаметр восходящего отдела аорты более 45 мм, имплантация биологического протеза, расширение корня аорты и другие вмешательства на АК, за исключением механического протеза и протеза «МедЛаб-КТ», а также Syntax Score ≥ 22. Статистически значимых различий между группами не получено. Исследование одобрено локальным этическим комитетом, заседание № 106/2 от 18.04.2024 г. У всех пациентов отмечен высокий показатель по шкале Euroscore II – более 5%.

Для оценки гемодинамических параметров использовали ультразвуковые диагностические системы Vivid 9, Vivid 7 Dimension, Vivid 7 Pro (GE, США). Обследование проводили по стандартному протоколу эхокардиографического исследования в соответствии с рекомендациями Комитета по номенклатуре и стандартизации двумерной эхокардиографии (ЭхоКГ) и допплеровских исследований при Американской ассоциации по ЭхоКГ [10].

Особенности оперативного вмешательства

Доступ к сердцу осуществляли через срединную стернотомию. Большая подкожная вена выделялась с окружающими тканями по методике D. Souza [11]. Кондуиты для КШ подготавливались согласно методике «Penza Coronary Technology» [12]. Далее выполняли подключение аппарата ИК: аортальную канюляцию в восходящий отдел аорты, раздельную канюляцию полых вен, дренирование левого желудочка (ЛЖ) через устье правой верхней легочной вены. После начала ИК проводили ревизию коронарного русла. Для защиты миокарда на время пережатия аорты использовали кровяную кардиоплегию в корень аорты или селективно в устья коронарных артерий под контролем давления. Основной этап операции начинали с формирования дистальных анастомозов коронарных шунтов. Кровоток по трансплантатам оценивали с помощью флоуметра VeriQ MediStim® (Осло, Норвегия).

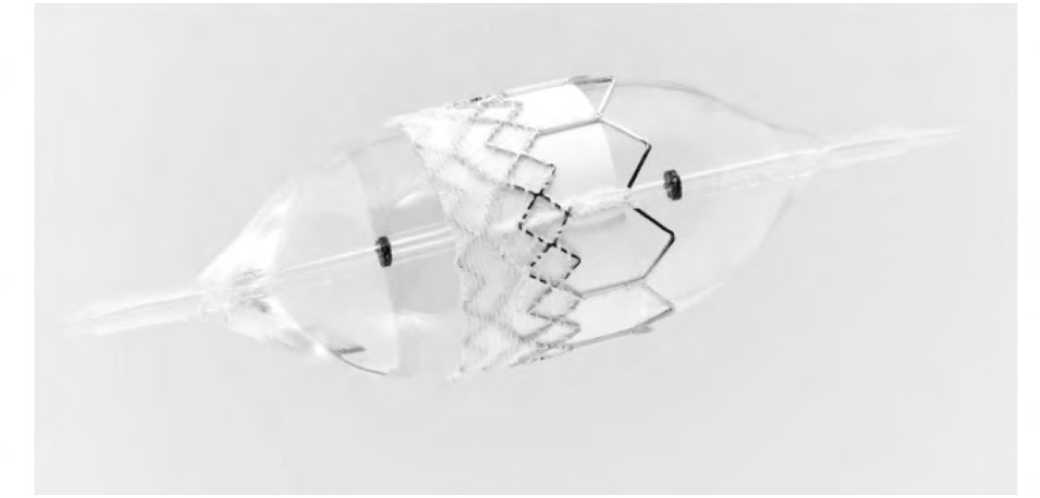

После процедуры КШ выполняли замену АК. Выбор размера протеза осуществляли по данным ЭхоКГ, компьютерной томографии корня аорты, а также по результатам интраоперационного прямого измерения фиброзного кольца АК. В группе имплантации протеза «МедЛАБ-КТ» после ревизии нативного клапана выполняли частичную резекцию краев створок и удаление кальцинатов в проекции устьев КА. Стент – клапан, установленный на системе доставки для ТИАК, имплантировали под контролем зрения путем медленного, частичного раздувания баллона с возможностью дополнительного позиционирования (рис. 2). Ориентиром глубины имплантации служил верхний край покрытой части стента, который располагали ниже уровня устьев коронарных артерий. Дополнительными швами к фиброзному кольцу клапан не фиксировали.

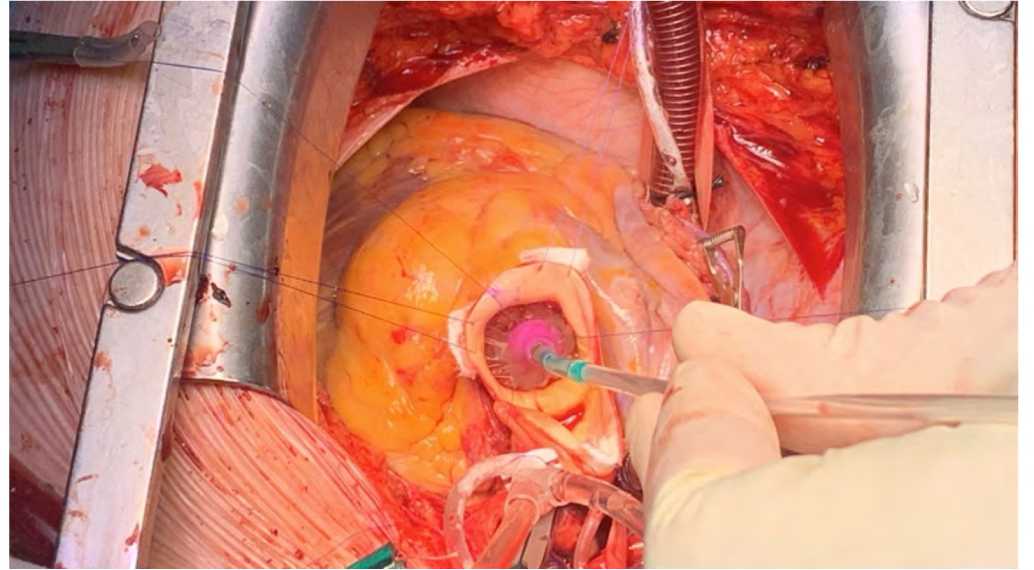

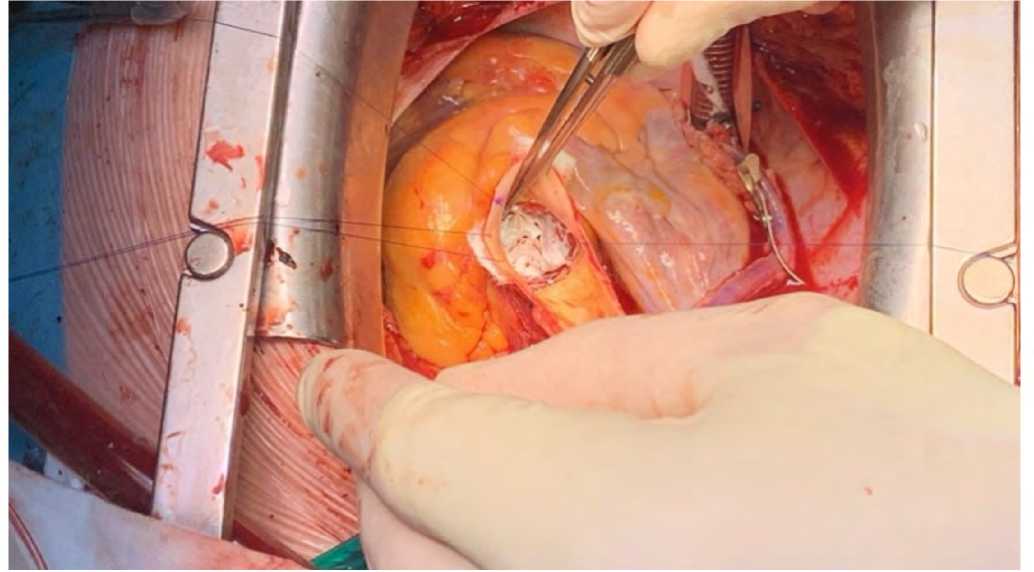

После имплантации проводили контроль проходимости устьев коронарных артерий, ушивание аортотомного доступа (рис. 3).

Имплантацию механического протеза выполняли по стандартной методике, с полным иссечением створок нативного АК и тщательной декальцинацией фиброзного кольца, с использованием отдельных П–образных швов с тефлоновыми прокладками. После снятия зажима с аорты всем пациентам проводили чреспищеводное эхокардиографическое исследование.

Остальные этапы операции выполняли по общепринятой методике. Пациентам исследуемой группы назначали варфарин на срок 3 мес. после операции, в контрольной группе варфарин назначался на постоянной основе (целевой уровень международного нормализованного отношения в обеих группах 2,0–3,0). Всем пациентам с первых суток назначали антиагрегантную терапию ацетилсалициловой кислотой (100 мг/сут) или клопидогрел (75 мг/сут). При указании в анамнезе на недавние эндоваскулярные вмешательства (сроком до 6 мес.), перенесенный в предшествующие 12 мес. инфаркт миокарда, а

Рис. 1. Протез аортального клапана «МедЛАБ-КТ»

Fig. 1. «MedLAB-KT» aortic valve prosthesis

Рис. 2. Техника имплантации протеза «МедЛАБ-КТ»

Fig. 2. “MedLAB-CT” prosthesis implantation technique

также после сложных реконструктивных вмешательств на коронарных артериях проводили двойную антиагрегантную терапию. Всем больным через 6–12 ч после операции назначали антикоагулянтную терапию в виде введения низкомолекулярного гепарина в профилактической дозе в течение первых 3 сут после операции.

Оценку результатов осуществляли в период госпитализации. Первичная конечная точка – оценка больших сердечно-сосудистых событий (летальность, частота развития инфаркта миокарда, мозгового инсульта). Вторичные конечные точки – кровотечение в послеоперационном периоде, имплантации постоянного электрокар- диостимулятора (ЭКС), рецидив стенокардии, средний показатель продолжительности ИК, ИМ, длительности операции, искусственной вентиляции легких (ИВЛ), пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), койко-день после операции, а также гемодинамические показатели АК после операции, согласно данным ЭхоКГ.

Статистический анализ

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с помощью программы IBM® SPSS® STATISTICS, Version 27 (21.0.0.0). Для каждой перемен-

Рис. 3. Имплантированный протез «МедЛАБ-КТ»

Fig. 3. Implanted «MedLAB-KT» prosthesis

ной определяли нормальность распределения с помощью теста Колмогорова – Смирнова. Данные представлены в виде среднее ± стандартное отклонение. Проведена оценка баланса на стандартизированные разности средних (абсолютные разности пропорций для бинарных переменных и абсолютные стандартизированные разности средних для непрерывных переменных). Переменные считали сбалансированными, когда абсолютная стандартизированная разность составляла ≤ 0,1. В случае нормального распределения количественных переменных значимость различий определяли с помощью теста Стьюдента, при отсутствии нормального распределения – с помощью теста Манна – Уитни. Значимость различий между категориальными величинами определяли с помощью теста χ 2 . Критический уровень значимости был принят за 0,05. Для подбора контрольной группы использовали метод псевдорандомизации Propensity Score Matching (PSM). Использовали алгоритм «ближайшего соседа» 1 : 1 без возвращения. Вероятность лечения оценивали с помощью логистической регрессии. Стандартизированное смещение средних значений всех ковариат после проведения процедуры подбора пар оказалось удовлетворительным. Таким образом, ограничение внутрипарно-го расстояния не выполнялось.

Результаты

Предоперационная характеристика пациентов представлена в таблице 1.

Между группами выявлены статистически значимые различия по таким показателям, как II функциональный класс стенокардии, II, III класс ХСН по NYHA. Использовали метод псевдорандомизации PSM по вышеуказанным факторам. В результате сформирована группа сравнения в количестве 60 участников (табл. 2). Статистически значимые различия между группами отсутствуют.

Гемодинамические характеристики по данным ЭхоКГ до операции представлены в таблице 3.

Интраоперационная характеристика и показатели раннего послеоперационного периода представлены в таблице 4.

Время ИК было достоверно меньше в группе «Мед-ЛАБ-КТ» + КШ – 57,4 ± 8,3 мин ( p = 0,003). Выявлено статистически значимое различие по времени пережатия аорты: в исследуемой группе данный показатель имел значение 43,2 ± 5,2 мин, в группе сравнения – 75,4 ± 9,2 мин ( p = 0,002). Статистически значимых различий по длительности операции ( p = 0,224), продолжительности пребывания в ОРИТ ( p = 0,805) и госпитализации ( p = 0,783) не зафиксировано.

Средний диаметр фиброзного кольца АК до операции в группе 1 составлял 21,9 ± 1,9; в группе 2 – 24,3 ± 2,1 мм ( p = 0,398). Размерный ряд и количество имплантированных протезов АК представлены в таблице 5.

Средний и максимальный градиент на АК в исследуемой группе был меньше, однако статистической разницы в показателях не установлено. Аортальная недостаточность выше 1-й степени не наблюдалась в представленных группах, парапротезных фистул более 1–2 мм не отмечено. Гемодинамическая характеристика по данным ЭхоКГ после оперативного лечения представлена в таблице 6.

При выполнении ЭхоКГ после операции отмечалось снижение максимального и среднего градиентов, однако статистически значимых данных получено не было. Пациенты выписаны с клиническим улучшением, гемодинамический результат операции во всех случаях расценивался как удовлетворительный, случаев рецидива стенокардии не отмечено.

На госпитальном этапе в исследуемой группе («Мед-ЛАБ-КТ» + КШ) зарегистрирован 1 инфаркт миокарда

Таблица 1 . Клинико-демографическая характеристика пациентов по группам до процедуры PSM

Table 1 . Clinical and demographic characteristics of patients by groups before the PSM procedure

|

Параметры |

«МедЛАБ-КТ» + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

ПАК + КШ, n = 99 |

% (95% ДИ) |

p |

|

Возраст, лет |

69,8 ± 7,15 |

[67,9–71,6] |

63,8 ± 6,07 |

[62,5 65,01] |

0,523 |

|

Женский пол |

32 |

53 [40,9–65,3] |

41 |

41 [32,2–51,3] |

0,144 |

|

ИМТ |

31,3 ± 5,6 |

[29,8–32,7] |

29,6 ± 6,2 |

[28,4–30,8] |

0,839 |

|

ФК стенокардии |

|||||

|

I |

4 |

6,6 [2,6–15,9] |

7 |

7,07 [3,5–13,9] |

0,923 |

|

II |

21 |

35 [24,2–47,6] |

53 |

53,5 [43,8 - 63] |

0,024 |

|

III |

26 |

43,3 [31,5–55,9] |

32 |

32,3 [23,9–42] |

0,163 |

|

IV |

8 |

13,3 [6,9–24,1] |

10 |

10 [5,6–17,6] |

0,533 |

|

Коронарное поражение |

|||||

|

1-сосудистое |

19 |

31,7 [21,3–44,2] |

39 |

39,4 [30,3–49,2] |

0,327 |

|

2-сосудистое |

18 |

30 [19,9–42,5] |

33 |

33,3 [24,8–43,1] |

0,663 |

|

3-сосудистое |

23 |

38,3 [27,1–50,9] |

27 |

27,3 [19,5–36,8] |

0,167 |

|

Класс ХСН по NYHA |

|||||

|

I |

4 |

6,6 [2,6–15,9] |

3 |

3 [1–8,5] |

0,279 |

|

II |

19 |

31,7 [21,3–44,2] |

56 |

56,5 [46,7–65,9] |

0,003 |

|

III |

33 |

55 [42,5–66,9] |

36 |

36,4 [27,6–46,2] |

0,022 |

|

IV |

4 |

6,6 [2,6–15,9] |

4 |

4 [1,6–9,9] |

0,463 |

|

Систолическое давление в ЛА |

39,4 ± 9,9 |

[36,8–41,9] |

34,7 ± 9,2 |

[32,9–36,5] |

0,728 |

|

ХОБЛ |

6 |

10 [4,6–20,2] |

4 |

4,04 [1,6–9,9] |

0,134 |

|

СД |

18 |

30 [19,9–42,5] |

25 |

25,2 [17,7–34,6] |

0,514 |

|

ГБ |

37 |

61,7 [49–72,9] |

69 |

69,7 [60–77,9] |

0,298 |

|

Мультифокальный атеросклероз |

17 |

28,3 [18,5–40,8] |

26 |

26,3 [18,6–35,7] |

0,776 |

|

ХБП |

6 |

10 [4,6–20,2] |

17 |

17,2 [11–25,8] |

0,213 |

|

Euroscore II |

9,63 ± 2,32 |

[9–10,2] |

7,89 ± 3,78 |

[7,1–8,6] |

0,695 |

Примечание: здесь и далее: ИМТ – индекс массы тела, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, СД – сахарный диабет, ГБ – гипертоническая болезнь, ХБП – хроническая болезнь почек, ЛА – легочная артерия.

Таблица 2 . Клинико-демографическая характеристика пациентов по группам после процедуры PSM

Table 2 . Clinical and demographic characteristics of patients by groups after the PSM procedure

|

Параметры |

«МедЛАБ-КТ» + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

ПАК + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

p |

|

Возраст, лет |

69,8 ± 7,15 |

[67,9–71,6] |

64,4 ± 5,11 |

[63–65,7] |

0,540 |

|

Женский пол |

32 |

53 [40,9–65,3] |

28 |

46,6 [34,6–59,1] |

0,466 |

|

ИМТ |

31,3 ± 5,6 |

[29,8–32,7] |

28,7 ± 5,4 |

[27,3–30] |

0,738 |

|

ФК стенокардии |

|||||

|

I |

4 |

6,6 [2,6–15,9] |

2 |

3,3 [0,9–11,3] |

0,403 |

|

II |

22 |

36,6 [25,6–49,3] |

30 |

50 [37,7–62,3] |

0,141 |

|

III |

26 |

43,3 [31,5–55,9] |

24 |

40 [28,6–52,6] |

0,712 |

|

IV |

8 |

13,3 [6,9–24,1] |

4 |

6,6 [2,6–15,9] |

0,224 |

|

Коронарное поражение |

|||||

|

1-сосудистое |

19 |

31,7 [21,3–44,2] |

20 |

33,3 [22,7–45,9] |

0,846 |

|

2-сосудистое |

18 |

30 [19,9–42,5] |

21 |

35 [24,2–47,6] |

0,559 |

|

3-сосудистое |

23 |

38,3 [27,1–50,9] |

19 |

31,6 [21,3–44,2] |

0,444 |

|

Класс ХСН по NYHA |

|||||

|

I |

4 |

6,6 [2,6–15,9] |

2 |

3,3 [0,9–11,3] |

0,403 |

|

II |

19 |

31,6 [21,3–44,2] |

26 |

43,3 [31,5–55,9] |

0,187 |

|

III |

33 |

55 [42,5–66,9] |

30 |

50 [37,7–62,3] |

0,584 |

|

IV |

4 |

6,6 [2,6–15,9] |

2 |

3,3 [0,9–11,3] |

0,403 |

|

Систолическое давление в ЛА |

39,4 ± 9,9 |

[36,8–41,9] |

34,9 ± 10,5 |

[32,2–37,6] |

0,755 |

|

ХОБЛ |

6 |

10 [4,6–20,2] |

4 |

4,04 [1,6–9,9] |

0,134 |

|

СД |

18 |

30 [19,9–42,5] |

17 |

28,3 [18,5–40,7] |

0,841 |

|

ГБ |

37 |

61,7 [49–72,9] |

45 |

75 [62,7–84,2] |

0,117 |

|

Мультифокальный атеросклероз |

17 |

28,3 [18,5–40,8] |

16 |

26,6 [17,1 39] |

0,839 |

|

ХБП |

6 |

10 [4,6–20,2] |

11 |

18,3 [10,6–29,9] |

0,191 |

|

Eruoscore II |

9,63 ± 2,32 |

[9–10,2] |

6,54 ± 2,46 |

[5,9–7,2] |

0,362 |

(1,6%). Частота инсультов составила 1,6% (1 пациент). Был зафиксирован 1 случай кровотечения, потребовавший выполнения повторного вмешательства, а также 1 случай имплантации ЭКС. Ни по одному из перечислен- ных признаков не получено достоверного различия. Госпитальная летальность в исследуемой группе составила 1,6% (1 пациент). Ранний послеоперационный период пациента осложнился двусторонней полисегментарной

Таблица 3 . Показатели эхокардиографии до оперативного лечения

Table 3 . Echocardiographic parameters before surgery

|

Параметры |

«МедЛАБ-КТ» + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

ПАК + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

p |

|

Площадь отверстия, см2 |

0,75 ± 0,21 |

[0,69–0,8] |

0,9 ± 0,3 |

[0,84–0,96] |

0,682 |

|

Средний градиент, мм рт. ст. |

42,9 ± 14,6 |

[39,1–46,7] |

43,7 ± 16,8 |

[39,4–48] |

0,971 |

|

Максимальный градиент, мм рт. ст. |

71,7 ± 22,9 |

[65,2–77] |

73,4 ± 25,5 |

[66,8–79,9] |

0,960 |

|

Фракция выброса ЛЖ, % |

57,9 ± 14,4 |

[54,2–61,6] |

56 ± 10,6 |

[53,3–58,7] |

0,915 |

Таблица 4 . Интраоперационные характеристики и показатели раннего послеоперационного периода

Table 4 . Intraoperative characteristics and early postoperative period indicators

|

Параметры |

«МедЛАБ-КТ» + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

ПАК + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

p |

|

Время операции, мин |

183,9 ± 18,6 |

[179–188,7] |

256,8 ± 56,7 |

[242,2–271,4] |

0,224 |

|

ИК, мин |

57,4 ± 8,3 |

[55,3–59,5] |

102,5 ± 12,5 |

[99,3–105,7] |

0,003 |

|

ИМ, мин |

43,2 ± 5,2 |

[41,8–44,5] |

75,4 ± 9,2 |

[73–77,7] |

0,002 |

|

Длительность ИВЛ, ч |

13,5 ± 5,1 |

[12,2–14,8] |

15,9 ± 6,2 |

[14,3–17,5] |

0,765 |

|

Койко-день в ОРИТ |

2,9 ± 2,2 |

[2,3–3,5] |

3,9 ± 3,4 |

[3–4,8] |

0,805 |

|

Общий койко-день после операции |

10,1 ± 4,1 |

[8,5–11,7] |

12,1 ± 6 |

[10,5–13,6] |

0,783 |

|

Индекс шунтирования |

2,8 ± 0,8 |

[2,6–3] |

2,5 ± 0,6 |

[2,3–2,6] |

0,764 |

Таблица 5 . Имплантированные протезы аортального клапана

Table 5 . Implanted prostheses

|

Размер протеза |

«МедЛАБ-КТ», n = 60 |

% |

«МедИнж-CT», n = 60 |

% |

p |

|

№ 23 |

16 |

26,6 |

26 |

43,3 |

0,056 |

|

№ 25 |

26 |

43,3 |

25 |

41,6 |

0,854 |

|

№ 27 |

18 |

30 |

9 |

15 |

0,050 |

Таблица 6 . Показатели эхокардиографии после оперативного лечения

Table 6 . Echocardiographic parameters after surgery

|

Параметры |

«МедЛАБ-КТ» + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

ПАК + КШ, n = 60 |

% (95% ДИ) |

p |

|

Площадь отверстия, см2 |

2,05 ± 0,32 |

[1,9–2,1] |

2,3 ± 0,25 |

[2,2–2,4] |

0,539 |

|

Средний градиент, мм рт. ст. |

6,5 ± 2,17 |

[5,9–7,1] |

8 ± 2,9 |

[5–9,4] |

0,679 |

|

Максимальный градиент, мм рт. ст. |

13,6 ± 3,8 |

[12,6–14,6] |

16,7 ± 4,8 |

[10,8–19,8] |

0,613 |

|

Фракция выброса ЛЖ, % |

58,9 ± 11,2 |

[56–61,8] |

56,3 ± 9,5 |

[53,8–58,8] |

0,859 |

Таблица 7 . Осложнения, связанные с процедурой, в период госпитализации

Table 7 . Complications associated with the procedure during hospitalization

В группе 2 (ПАК + КШ) зафиксировано 6,6% имплантации ЭКС (4 случая). Госпитальная летальность в группе 2 составила 3,3% (2 пациента). Смерть одного из пациентов наступила от экстракардиальных причин на 9-е сут после оперативного вмешательства. Второй пациент скончался на 41-е сут от прогрессирующей полиорганной недостаточности на фоне ишемического инсульта и пневмонии. Частота развития клинически значимых событий по группам представлена в таблице 7.

Обсуждение

Данная работа демонстрирует опыт применения бал-лон-расширяемого стент-клапана при открытом хирургическом доступе в сочетании с КШ. К преимуществам методики относятся отсутствие необходимости тотальной резекции створок нативного клапана и полной декальцинации корня аорты, а также бесшовный способ имплантации, что значительно сокращает продолжительность ИК и ИМ. Впервые новаторскую чрескожную имплантацию сердечного клапана человеку, используя антеградный транссептальный доступ, в 2002 г. применил A. Cribier. Развитие транскатетерных технологий на сегодняшний день позволяет выполнять коррекцию аортального порока пациентам высокого хирургического риска, ра- нее считавшимся неоперабельными [13]. Однако метод транскатетерной замены не лишен ограничений: низкое расположение устьев коронарных артерий относительно фиброзного кольца АК, наличие крупных кальцинатов на створках нативного клапана являются противопоказаниями для выбора апикального или феморального доступа [14]. Кроме того, существует когорта тяжелых пациентов с АС, сопутствующим поражением коронарных артерий и / или других клапанов сердца, требующих открытой хирургической коррекции [15]. Наличие ИБС, а также необходимость одномоментного выполнения КШ связаны с более высокой 30-дневной смертностью, согласно данным мировой литературы [16]. Независимым фактором риска летальности у данной группы пациентов является длительное время ИК и пережатия аорты [17].

Основные модели бесшовных протезов, представленные на сегодняшний день (Perceval (Liva Nova, Соединенное Королевство) и Intuity (Edwards Lifesciences, США)), при имплантации требуют прошивания направляющих швов [18]. В случае с имплантацией протеза «Мед-ЛАБ-КТ» дополнительные швы не требуются.

В рандомизированном исследовании PERSIST-AVR (910 пациентов из 47 центров) длительность ИК в группе бесшовных протезов составила 71,0 ± 34,1 мин, время ИМ 48,5 ± 24,7 мин; сопутствующее КШ выполнено 109 из 447 исследуемых [19]. В 11,1% случаев имплантировали ЭКС. В нашем исследовании мы выявили более низкую продолжительность ИК и ИМ, а также низкий процент осложнений, связанных с нарушениями ритма сердца.

В качестве альтернативы возможно рассматривать трансфеморальную ТИАК и чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Согласно исследованию W. Ullah и соавт., в которое были включены 89 314 пациентов, комбинированный чрескожный подход (ТИАК + ЧКВ) в сравнении с открытым протезированием АК + КШ может обеспечить более низкий риск развития основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (MACE) и смертности во время госпитализации, но более высокую частоту 30-дневных осложнений [20].

Методика открытой трансаортальной имплантации при сочетанной патологии сердца нуждается в дальнейшем изучении ее результатов как на госпитальном, так и на отсроченном этапах. Ограничением данного исследования является его одноцентровый и ретроспективный характер, а также малое количество пациентов.

Выводы

В результате сравнения среднего значения времени ИК и ИМ получено значимое преимущество методики «МедЛАБ-КТ» + КШ ( р = 0,003; 0,002 соответственно).

Представленный метод продемонстрировал эффективность и безопасность его применения на госпитальном этапе у пациентов высокого хирургического риска с сопутствующей ИБС.