Однолезвийные ножи бронзового века из бассейна р. Уй (Южное Зауралье)

Автор: Епимахов Андрей Владимирович

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 30 (247), 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья освещает малоизученные аспекты производственной деятельности населения Зауралья периода позднего бронзового века. Новые находки позволяют наметить дальние связи с территориями Восточной Европы и Западной Сибири.

Эпоха бронзы, металлопроизводство, южное зауралье

Короткий адрес: https://sciup.org/147150701

IDR: 147150701 | УДК: 94(470.5)

Текст научной статьи Однолезвийные ножи бронзового века из бассейна р. Уй (Южное Зауралье)

Металлокомплекс традиционно находится в поле зрения исследователей бронзового века. Подходы к его изучению характеризуются большим разнообразием и, как представляется, возможности каждого из них пока не исчерпаны. Выплавка меди в силу редкости доступных месторождений стала одним из главных стимулов установления очень дальних связей, охвативших во II тыс. до н. э. огромную часть Евразии. Это обстоятельство широко используется для синхронизации культур и памятников весьма удаленных регионов.

Пополнение коллекций идет постоянно, однако сколь-нибудь крупные серии связаны либо с широкомасштабными раскопками, либо с уникальными ситуациями, например, поселениями, погибшими в ходе катастрофы, изредка — с кладами. Увы, все перечисленное по разным причинам — большая редкость, во всяком случае, для уральского бронзового века. В этой связи приходится довольствоваться публикацией имеющихся материалов с максимальной подробностью. Ситуация усугубляется, когда в распоряжении исследователя случайные находки. Однако, зачастую только они маркируют зоны распространения конкретных типов изделий. Цель настоящей публикации — введение в научный оборот бронзовых изделий, происходящих из подъемных сборов в бассейне р. Уй в границах Челябинской области. Артефакты имеют прямое отношение к одному из наименее изученных периодов эпохи бронзы — ее финальной части. С точки зрения современного ландшафтного зонирования, район исследования может быть охарактеризован как пограничье степи и лесостепи.

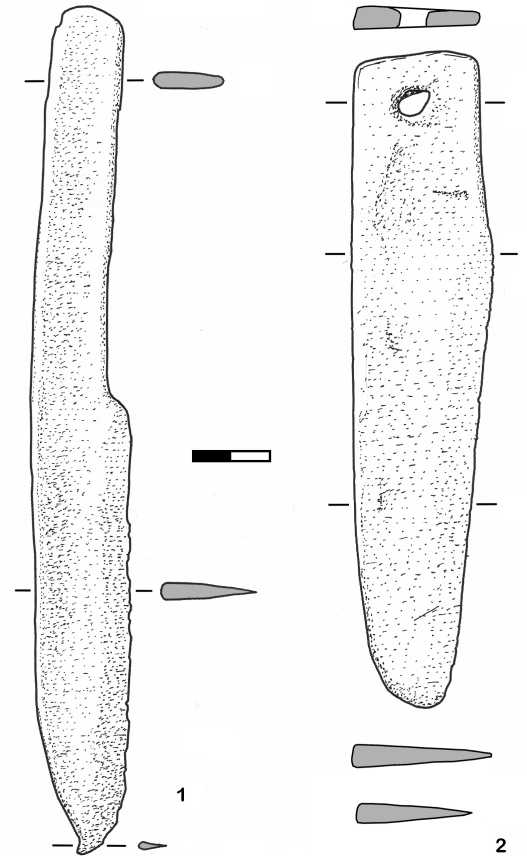

Весьма более редкий артефакт — массивный однолезвийный нож (рис. 2 ) с короткой невыделенной рукоятью — был обнаружен в 2 км от д. Сосновка , на левом берегу р. Увелька (54o19‘C; 61o14‘B), в ложбине между береговым возвышением и склоном террасы. Никаких дополнительных находок выявлено не было. Общая длина изделия составляет 167 мм, включая лезвийную часть 115 мм. Нож имеет прямое лезвие и слабо закругленную к носику спинку. Толщина обуха лезвия подтреугольного сечения — 5, в районе рукояти — до 6 мм. Масса изделия 99 г. Рукоять шириной 33—37 мм с подпрямоугольной пяткой снабжена сквозным отверстием неправильной формы (4 × 8 мм). Следы ковки фиксируются только вдоль лезвия и по краю обушковой части. Остальная поверхность покрыта благородной патиной. Интересно, что анализ металла выявил в меди минимум искусственных примесей: доли олова (0,78 %), свинца (0,26 %) и железа (0,43 %).

Типология однолезвийных ножей, предложенная Н. А. Аванесовой2, оказалась совершенно недостаточной для нашего примера. Действуя методом исключения, можно придти к выводу, что описываемый нож может быть условно отнесен к бесче-ренковым (группа А), поскольку рукоять выражена слабо. Однако в остальном (размеры, соотношение общей длины и ширины лезвия, отверстие в рукояти) изделие близких аналогов не имеет. Вероятнее всего, нож относится к финальной части бронзового века, правда, основанием для такого предположения служит лишь массивность и отдаленное сходство с косарями Сосновой Мазы3. В качестве косвенного аргумента может быть упомянуто и наличие отверстия в рукояти — традиция более характерная именно для периода финальной бронзы

Еще один не менее экзотический для Южного Урала вариант однолезвийного ножа с выделенной рукоятью был найден в 1,8 км южнее с. Ларино

Случайные находки однолезвийных ножей в лесостепном Зауралье. 1 — п. Ларино; 2 — п. Сосновка-2 (54о 32′40″С, 59 о56’41″В) при слиянии рек Малой и Большой Кулахты (возвышенный участок правого берега). Кулахты является левым притоком р. Уй. Нож выявлен на территории, сильно нарушенной постройками XVIII-XIX вв. и распашкой.

Длина изделия 215 мм, в том числе рукоять 100 мм, максимальная толщина — 4 мм. Нож характеризуется выгнутым обухом, практически прямым лезвием с оттянутым верх кончиком клинка. Рукоять овального сечения отделена от лезвия уступом и снабжена округлой пяткой (рис. 1 ). Однолезвийные ножи, подобные описанному, — довольно редкая находка для местного бронзового века, поэтому сравнительный материал скуден. В качестве примера может быть упомянут, разве что, нож из землянки 1 Алексеевского поселения4 и некоторые изделия из лесостепного Зауралья5. Однако, гораздо больший интерес представляют коллекции памятников, расположенных к востоку от Урала. Оттянутый кончик лезвия (тип В1 (плоскорукоятночные) по Н. А. Аванесовой) адресует к кругу карасукских «хвостатых» (вогнутообушковых) ножей и более чем скромно представлен в андроновском металлокомплексе6. На основании обнаружения однолезвийных ножей в петровских памятниках автор делает заключение об андроновских истоках этой формы.

Если относительная хронология артефакта не вызывает сомнений (заключительная часть бронзового века), то культурная атрибуция не столь очевидна.

Большая серия однолезвийных ножей обнаружена в андроноидных культурах, например, еловской7, но еще более близкие аналоги выявлены среди ир-менских древностей8. При первичной публикации коллекции городища Чича-1 авторы не включили данный тип в число датирующих, приведя широкий круг аналогий9 и отнеся вслед за Н. Л. Членовой эти ножи к VIII—VII вв. до н. э. Дальнейший детальный анализ, дополненный большой серией радиоуглеродных дат скорректировал это заключение10). Поздне-ирменский этап был датирован X—VIII вв. до н. э.

Приведенные ирменские (а тем более кара-сукские) аналогии могут показаться некоторой натяжкой для Южного Зауралья, где трудно узреть черты данных культур. Однако и для Барабинской лесостепи и для зауральской прослеживается барха-товский керамический комплекс, объединяющий две территории11. Датировка его поздней фазы в целом достаточно близка, обозначенным границам — X—VIII вв. до н. э.12. Примеры находок бронзовых изделий карасукского облика на Южном Урале также имеются13. Таким образом, металлокомплекс финальной фазы бронзового века, как минимум отчасти, имеет восточные корни.

Вводимые в оборот находки существенно дополняют наши представления о номенклатуре изделий позднего бронзового века. Остается открытым вопрос о судьбе зауральского очага металлургии в финальной части бронзового века. Судя по концентрация находок серпов и других артефактов на Южном Урале (в данном случае в его зауральской части), можно предполагать наличие здесь очага производства в предшествующий срубно-алакульских период. Его успешному функционированию не помешало открытие и широкая эксплуатация месторождений Центрального и Восточного Казахстана. Работа по диагностированию источники руды для носителей алакульских традиций только начата14. Следует, тем не менее, подчеркнуть, что для рассматриваемого микрорайона источники руд пока надежно не диагностированы15. Будущие исследования должны установить степень специализации этой отрасли, точнее, были ли разделены в пространстве выплавка меди и металлообработка. К сожалению, для вынесения вердикта в отношении финальной части бронзового века мы располагаем еще меньшим количеством материалов. Пока окончательно не устоялась даже номенклатура археологических культур16.

Благодарю авторов находок Евгения Анатольевича Назаренко и Ивана Анатольевича Малявкина за возможность провести полноценное изучение материалов. Считаю приятным долгом высказать слова благодарности А. Д. Таирову (ЮУрГУ) за оказанное содействие в работе с коллекциями и обсуждение некоторых аспектов работы.

Список литературы Однолезвийные ножи бронзового века из бассейна р. Уй (Южное Зауралье)

- Рентгеннофлуорисцентный анализ проведен в лаборатории физических методов анализа минерального сырья Института минералогии УрО РАН (аналитик П. В. Хворов).

- Аванесова Н. А. Культура пастушеских племен эпохи бронзы азиатской части СССР. -Ташкент: Фан УзССР 1991. -С. 26-28.

- Черных Е. Н. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья/МИА. -№ 172. -М.: Наука, 1970. -180 с.

- Кривцова-Гракова О. А. Алексеевское поселение и могильник//Труды ГИМ. -1947. -Вып. XVII. -Рис. 27,1.

- Потемкина Т. М. Бронзовый век лесостепного Притоболья. -М.: Наука, 1985. -376 с.

- Матющенко В. И. Еловский археологический комплекс. Часть вторая. Еловский II могльник. Доирменские материалы. -Омск: Изд-во ОмГУ, 2004. -С. 364

- Членова Н. Л. Памятники конца эпохи бронзы в Западной Сибири. -М.: ПА РАН, 1994. -Рис. 1-2

- Абдулганеев М. Т., Кирюшин Ю. Ф., Лузин С. Ю., Шамшин А. Б. Могильники развитой и поздней бронзы на Ближних Елбанах//Погребальный обряд древних пле-менАлтая. -Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 1996. -Рис. 4

- Молодин В. П., Парцингер Г., Ефремова и др. Коллекция бронзовый изделия городища Чича-1//Исторический опыт хозяйственного и культурного освоения Западной Сибири. -Кн. I. -Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2004. -С. 323-333; Рис. 2.

- Чича -городище переходного времени от бронзы к железу в Барабинской лесостепи/В. И. Молодин, Г. Парцингер, С. К. Кривоногов и др. -Т. 3. -Новосибирск: Изд-во ИАиЭ СО РАН, 2009. -Рис. 2.

- Матвеев А. В., Аношко О. М. Зауралье после андроновцев: Бархатовская культура. -Тюмень: Тюменский дом печати, 2009. -416 с.

- Епимахов А. В. Абсолютная хронология барха-товских древностей в системе культур бронзового века//Андроновский мир и его соседи. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. -С. 137-144.

- Епимахов А. В., Епимахова М. Г. Случайные находки бронзового века с территории Челябинской области//Вестник 41ПУ -Серия 1 «Исторические науки». -2005. -№3.-Рис. 1,4.

- Ткачев В. В. Горно-металлургические комплексы в системе археометаллургической таксономии (по материалам памятников позднего бронзового века Уральско-Мугождарского региона)//Вестник ЧелГУ -История. -Вып. 38. -2009. -№41 (179) -С. 5-7.

- Имеющиеся примеры горных выработок (Сальников К. В. Очерки древней истории Южного Урала. -М.: Наука, 1967. С. 275-279), увы, не располагают материалами для культурно-хронологической атрибуции.

- Петрова Л. Ю. Поселения финальной бронзы степного Зауралья//Маргулановские чтения -2011. -Астана: ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 2011. -С. 321-323.