Одномоментная функциональная пластика нижней стенки орбиты после удаления опухоли верхней челюсти

Автор: Андреев В.Г., Барышев В.В., Дементьев А.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 4 (40), 2010 года.

Бесплатный доступ

Разработан и применен метод одномоментной функциональной реконструкции нижней стенки глазницы с помощью сетчатого полимерного импланта. Сущность метода заключается в том, что после удаления верхней челюсти с полной резекцией нижней стенки орбиты, выкраивают фрагмент сетчатого полимерного импланта, соответствующего по форме дефекту. Затем имплант укладывают под клетчатку глазного яблока и фиксируют рассасывающимся шовным материалом. Пластика орбиты выполнена у 3 больных. У всех пациентов отмечалось сохранение бинокулярного зрения, быстрая эпи- телизация послеоперационной полости и хорошее приживление импланта.

Опухоль верхней челюсти, пластика орбиты, сетчатый полимерный имплант

Короткий адрес: https://sciup.org/14055662

IDR: 14055662 | УДК: 616.716.1-006-089+617.76-089.844

Текст научной статьи Одномоментная функциональная пластика нижней стенки орбиты после удаления опухоли верхней челюсти

Комбинированное лечение, включающее лучевую терапию и оперативное вмешательство, является основным методом лечения злокачественных опухолей верхней челюсти. Более чем у 50 % больных наблюдается интраорбитальное распространение данных новообразований [5]. Выполняя хирургический этап лечения, часто приходится полностью удалять верхнюю челюсть, лишая при этом опоры глазное яблоко. Смещение содержимого орбиты приводит не только к косметическим дефектам, но и к нарушению бинокулярного зрения, что влечет за собой определенную социальную дезадаптацию этой категории больных.

Проблема одномоментных и отсроченных реконструктивных вмешательств с целью устранения послеоперационных дефектов лицевого черепа очень актульна, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в отечественной и зарубежной литературе. Известны способы замещения дефекта нижней стенки глазницы с помощью костнопластических методов, где в качестве трансплантата используют конструкции из предварительно резецированных ребер [3], фрагмента подвздошной кости, сегментов костей голени. Недостатком этих способов является излишняя травматизация пациента при заборе аутотрансплантата и возможное возникновение некроза с последующим отторжением пластического материала.

Более сложный способ – изготовление индивидуального прецизионного имплантата из биосовместимого пористого никелида титана [4]. На первом этапе, при изготовлении имплантата, измеряют параметры средней зоны черепа. В соответствии с полученными данными последовательно синтезируют сначала объемные параметры сохранившейся глазницы, а затем объемные параметры тканей глазницы, имеющей анатомический дефект. В последующем определяют объемные параметры имплантата, затем изготавливают в устройстве автоматического прототипирования и, наконец, физически изготавливают имплантат. Не смотря на ряд положительных моментов способа, следует отметить высокую стоимость и трудоемкость изготовления трансплантата. Схожая методика основана на применении сетчатого импланта из никелидтитановой нити, который укрепляется балкой из пористого никелида титана [5].

Описаны многочисленные способы пластики глазницы с помощью металлоконструкций, которые крепят винтами к оставшимся костным фрагментам послеоперационной полости, создавая тем самым опору для глазного яблока. Из них наиболее интересен вариант с применением титановой перфорированной пластины, которая покрыта гидрофильной полимерной композицией, обладающей высокой биосовместимостью, бактерицидными свойствами и возможностью к интраоперационному моделированию [2]. Способы пластики с помощью металлоконструкций также не лишены недостатков, из них наиболее часто встречаются нарушение стабильности конструкции за счет резорбции кости и ослабления винтов крепления, медленная эпителизация послеоперационной полости, прорезывание импланта.

Нами разработан и применен метод одномоментной функциональной реконструкции нижней стенки глазницы с помощью сетчатого полимерного импланта [1]. Сущность предлагаемого метода заключается в том, что после удаления верхней челюсти с полной резекцией нижней стенки орбиты, выкраивают фрагмент сетчатого полимерного импланта, соответствующего по форме дефекту. Затем имплант укладывают под клетчатку глазного яблока и фиксируют рассасывающимся шовным материалом. Медиально имплант фиксируют к оставшимся клеткам решетчатого лабиринта, либо носовой перегородке, либо носовым костям и латерально - к оставшимся фрагментам скуловой кости либо к порциям височной мышцы. В результате создается каркас глазницы, препятствующий смещению ее тканей вместе с глазным яблоком. Преимуществом этого способа является то, что в послеоперационном периоде сетчатый имплант достаточно быстро прорастает соединительной тканью и эпители-зируется, формируя надежный каркас для тканей глазницы и глазного яблока с сохранением бинокулярного зрения. Он не препятствует обзору послеоперационной полости на предмет выявления возможных рецидивов опухоли. Полная эпителизация поверхности импланта наступает примерно через 1 мес после операции. С помощью данной методики произведена пластика орбиты у 3 больных. У всех пациентов отмечалось сохранение бинокулярного зрения, быстрая эпителизация послеоперационной полости и хорошее приживление импланта. Срок наблюдения за тремя оперированными пациентами составляет 20, 14 и 3 мес соответственно. Ни в одном случае рецидива заболевания не наблюдается.

Клинический пример:

Больная В., 1948 г.р., поступила в отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний верхних дыхательных путей МРНЦ РАМН с диагнозом: Плоскоклеточный неороговевающий рак верхней челюсти T4N0M0.

Из анамнеза: месяцем ранее по месту жительства произведена радикальная операция на левой верхнечелюстной пазухе типа Калдвел-Люка, по поводу полипозного риносинусита. При гистологическом исследовании операционного материала выявлен плоскоклеточный рак. Направлена в МРНЦ РАМН.

Status localis при поступлении: лицо асимметричное за счет припухлости в проекции верхней челюсти слева. Экзофтальм слева. Диплопия. В полости носа бугристая опухоль, обтурирующая его левую половину.

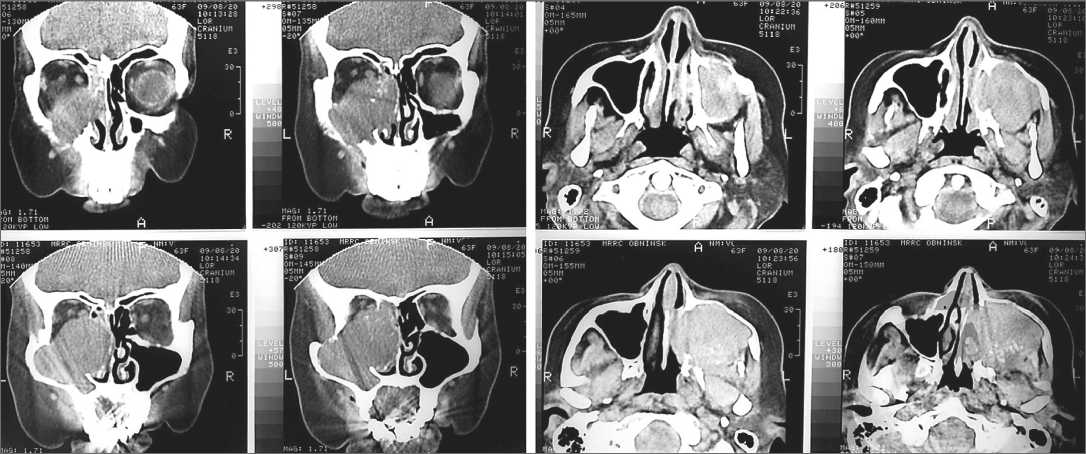

При КТ-исследовании лицевого черепа (рис. 1) выявлено, что опухоль поражает верхнечелюстную пазуху, решетчатый лабиринт, лобную пазуху слева и распространяется в полость левой орбиты. Тесно прилежит к крыловидному пространству слева.

На первом этапе, в плане комбинированного лечения, больной проведен курс дистанционной лучевой терапии, по 4 Гр через день, до суммарной очаговой дозы 32 Гр. Одновременно проведен курс химиотерапии по схеме Винкристин, Цисплатин и Циклофосфан с целью повышения радиочувствительности опухоли. По окончании химиолучевого лечения и запланированного пере-

ОДНОМОМЕНТНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАСТИКА НИЖНЕЙ СТЕНКИ ОРБИТЫ ...

Рис. 1. КТ. Распространение опухоли верхней челюсти до лечения

Рис. 2. КТ. Остаточная опухоль верхней челюсти после химиолучевой терапии

рыва выполнено контрольное КТ-исследование лицевого черепа, в ходе которого выявлена остаточная опухоль (рис. 2).

В связи с наличием остаточной опухоли и возможностью проведения радикального хирургического лечения на втором этапе больной выполнена операция в объеме удаления левой верхней челюсти единым блоком с опухолью: после осуществления трансфациального доступа по Кюстеру намечены костные границы резекции, которые проходили по скуловой кости, лобному отростку верхней челюсти, средней линии твердого нёба и альвеолярного отростка. С помощью остеотома верхняя челюсть отделена от крыловидных отростков клиновидной кости. После удаления макропрепарата, гемостаза и

Рис. 3. Этап операции. Одномоментная пластика сетчатым полимерным имплантом

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2010. №4 (40)

Рис. 4. Вид больной после операции

обработки острых краев костного дефекта для предупреждения смещения содержимого левой орбиты выполнена одномоментная пластика сетчатым полимерным имплантом по разработанной методике (рис. 3). Послеоперационная полость тампонирована материалом, пропитанным антисептиком и ксероформом. Рана послойно ушита. Установлена разделительная пластина-протез. Послеоперационный период протекал без осложнений. Кожный шов зажил первичным натяжением. Относительное смещение глазных яблок минимальное (рис. 4). Бинокулярное зрение в ранние и отдаленные сроки после операции сохранено.

Таким образом, простота метода и относительная его дешевизна позволят, на наш взгляд, решить один из главных вопросов реабилитации больных злокачественными новообразованиями лицевого черепа в широкой сети профильных лечебных учреждений.