Одонтологические данные по проблеме происхождения носителей алакульской культуры

Автор: Зубова А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 3 (47), 2011 года.

Бесплатный доступ

Результаты анализа одонтологических характеристик алакульского населения Казахстана и Западной Сибири свидетельствуют о том, что оно было многокомпонентным по антропологическому составу. Население восточной части алакульского ареала формировалось на основе субстрата, имеющего азиатское происхождение. В Европе представителями этого субстрата являются только носители катакомбной культуры Калмыкии, которые и продемонстрировали максимальное сходство с алакульскими группами. В состав алакульцев Западного Казахстана вошел дополнительный компонент, генетически связанный с широким кругом популяций Европы. Он характеризуется слабой представленностью «восточных» одонтологических признаков и отсутствием тенденции к редукции и грацилизации зубной системы. Морфологическую специфику носителей алакульской культуры Южного Урала определил комплекс признаков, генетически связанный с автохтонным уральским населением.

Одонтология, алакульская культура, катакомбная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14522867

IDR: 14522867 | УДК: 572.77

Текст научной статьи Одонтологические данные по проблеме происхождения носителей алакульской культуры

На ранних этапах археологического изучения андро-новская культурно-историческая общность представлялась относительно гомогенной, но по мере введения в научный оборот материалов новых памятников отчетливо проявлялась тенденция к признанию все более и более сложного ее состава [Стоколос, 1972; Зданович, 1973, 1975; Косарев, 1974, 1981; Смирнов, Кузьмина, 1977; Ткачева, Ткачев, 2008; и др.]. Алакульская культура в составе этой общности была выделена одной из первых [Сальников, 1948; Черников, 1960; Стоколос, 1972; Косарев, 1981], и поиски ее истоков стали темой для широких дискуссий. В.С. Стоколос связывал ее происхождение с автохтонным зауральским населением [1972]; Т.М. Потёмкина – с энеолитическими и раннебронзовыми обитате- лями лесостепного Притоболья, включившими в свою среду мигрантов [1985, с. 341–342]; Г.Б. Зданович, К.Ф. Смирнов и Е.Е. Кузьмина – с автохтонным населением Урало-Казахстанского региона (при участии носителей срубной и абашевской культур) [Зданович, 1973, 1975; Смирнов, Кузьмина, 1977]. По мнению Е.Е. Кузьминой, алакульская культура формировалась на основе петровских традиций западной части этого региона, в составе которых она выделяет два компонента: один – местный, другой связан с европейскими племенами, оставившими памятники с абашевской, полтавкинской и многоваликовой керамикой [Кузьмина, 1985, с. 33; 1986, с. 102; 1988].

В антропологической литературе происхождению и формированию физического облика алакульского населения Казахстана и Сибири уделялось не так много внимания, как хотелось бы с учетом их важности для рассмотрения различных аспектов индоевропейской проблемы. До недавнего времени имеющиеся сведения исчерпывались несколькими работами [Гинзбург, 1962; Алексеев, 1964, 1967; Гинзбург, Трофимова,

Археология, этнография и антропология Евразии 3 (47) 2011 © Зубова А.В., 2011

1972; Алексеев, Гохман, 1984] и упоминаниями в ряде других публикаций, не преследовавших своей целью анализ антропологии именно алакульского населения (см., напр.: [Дрёмов, 1997; Чикишева, Поздняков, 2003]). При этом краниологические исследования концентрировались преимущественно на изучении разнообразия алакульских групп и оставляли за рамками поиски того пласта, который послужил основой для объединения большого числа этих разобщенных в географическом отношении групп в единую общность. Все перечисленные работы базировались на типологическом подходе, когда реконструировались связи не столько популяции в целом, сколько выделенных в ее составе антропологических типов. Так, среди западноказахстанских алакульцев первоначально было выявлено пять европеоидных типов: средиземноморский, северный, андроновский, долихокранный и мезобрахи-кранный [Гинзбург, 1962, с. 195]. В составе андронов-ского населения Казахстана В.В. Гинзбург и Т.А. Трофимова предполагали наличие «андроновского» прото-европеоидного типа [1972, с. 89], долихокранного «северного» и грацильного средиземноморского [Там же, с. 93]. Их происхождение предположительно связывалось с очень обширным кругом популяций – афанась-евцами Минусинской котловины или Алтая [Там же]; населением Нижнего Поволжья эпохи ямной и срубной культур [Там же; Алексеев, Гохман, 1984, с. 27]; носителями земледельческой культуры расписной керамики юга Туркмении [Гинзбург, Трофимова, 1972, с. 97]. Предложенные исследователями направления связей в полной мере охарактеризовали сложность культурных контактов, но мало что прояснили в вопросе о происхождении и факторах формирования алакульского населения как единого антропологического феномена.

Краниологические серии, относящиеся к алакуль-скому времени, очень малочисленны. Согласно сводке данных, представленных в работе В.В. Гинзбурга и Т.А. Трофимовой, суммарная казахстанская серия составила 25 мужских и 34 женских черепа [Там же, табл. 15], в т.ч. из Западного Казахстана (могильники Хабарное и Тасты-Бутак) – соответственно 13 и 17; Северного – 4 и 7, Центрального – 4 и 6; Восточного – 4 и 4. В серии из могильника Ермак-4 максимальное число наблюдений не превышает восьми по мужским черепам и пяти по женским [Дрёмов, 1997, табл. 16, 17]. В этих условиях возрастает вероятность влияния на морфологические характеристики выделяемых типов случайных колебаний величин размерных признаков под воздействием локальных генетико-автоматических и антропоэкологических факторов. Бóльшую, по сравнению с типологическим методом, точность результатов в такой ситуации обеспечивает применение популяционного подхода в сочетании с методами многомерной математической статистики и привлечением к сравнительному анализу нескольких независи- мых систем антропологических признаков, в частности одонтологических данных.

Статистическое сравнение алакульцев с широким кругом популяций Евразии эпохи бронзы было выполнено А.Г. Козинцевым [2009], в работе которого представлена наиболее аргументированная точка зрения на их происхождение. Методами многомерной статистики он сопоставил более 220 мужских краниологических серий эпох неолита и бронзы с территории Евразии. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что носители федоровской и алакульской культур являются потомками различных групп ямни-ков и катакомбников южно-русских степей, а происхождение западно-казахстанских алакульцев связано с поздненеолитическим и раннебронзовым населением зарубежной Европы [Там же, с. 134].

Одонтологические характеристики алакульцев были введены в научный оборот суммарно, без разделения на отдельные популяции [Зубова, Чикишева, 2010]. В результате сопоставления с федоровцами и другими группами древнего населения Евразии установлено, что носители федоровской и алакульской культур входят в круг грацильных одонтологических форм. При этом алакульцы отличаются от федоров-цев пониженными частотами лопатообразности верхних резцов и коленчатой складки метаконида и более высоким уровнем редукции гипоконуса, что предположительно связано с участием в формировании федоровского населения представителей автохтонных западно-сибирских культур [Там же, с. 414]. Вопрос о происхождении носителей алакульской культуры в указанной работе не поднимался, и его рассмотрение является основной задачей данного исследования.

Материалы и методика

Материалом для исследования послужили одонтологические данные, полученные автором при изучении палеоантропологических находок из пяти алакуль-ских могильников: Нуртай, Майтан, Лисаковский, Тасты-Бутак-1, Ермак-4*. Cерия из Центрального и Северного Казахстана (Нуртай, Майтан, Лисаков-ский) насчитывает 29 черепов, пригодных для одонтологического исследования; из Западного Казахстана (Тасты-Бутак-1) – 25; из Омского Прииртышья (Ермак-4) – 23. Использованы также данные, опубликованные Е.П. Китовым [2011, табл. 4].

Материалы были изучены по полной одонтологической программе, включающей получение опи- сательных и измерительных характеристик [Зубов, 1968, 2006]. Для сравнительного анализа использованы данные о частотах восьми важнейших одонтологических признаков. В их число вошли лопатооб-разность верхних медиальных резцов (баллы 2 и 3 суммарно), бугорок Карабелли на верхних первых молярах (баллы 2–5 суммарно), редукция гипоконуса на верхних вторых молярах (баллы 3, 3+ суммарно), частота шести- и четырехбугорковых вариантов строения нижних первых моляров, четырехбугорковых нижних вторых моляров, дистальный гребень тригонида и коленчатая складка метаконида на нижних первых молярах. Межгрупповое сопоставление проводилось на основании тригонометрически преобразованных частот указанных признаков при помощи интегрированной системы статистической обработки данных Statistica for Windows, version 6.0, методом главных компонент и иерархического кластерного анализа. Для сравнения были привлечены 29 одонтологических серий эпох неолита и бронзы (табл. 1).

Таблица 1. Серии, привлеченные к статистическому анализу

|

Серия |

Дата, тыс. до н.э. |

Источник |

|

Алтын-депе |

III–II |

Аксянова, Гельдыева, 2002 |

|

Олений Остров (мезолит) |

VI |

Гравере, 1999 |

|

Васильевка-3 (мезолит) |

VII |

То же |

|

Неолит Русской равнины |

V |

» |

|

Днепро-донецкая культура (неолит) |

VI–V |

» |

|

Звейниеки (мезолит) |

VI–V |

» |

|

Трипольская культура Украины (Маяк) |

IV |

» |

|

Ямная культура Украины |

III (?) |

» |

|

Культура крашеной керамики Туркмении |

IV–III |

» |

|

Куро-аракская культура (Ланджик) |

IV–III |

Худавердян, 2009 |

|

Чатал-Гуйюк (ранняя выборка) |

VIII–VII |

Pilloud, 2009 |

|

Чатал-Гуйюк (поздняя выборка) |

VI |

То же |

|

Мусулар |

VIII–VII |

» |

|

Ашикли-Гуйюк |

IX–VIII |

» |

|

Катакомбная культура Калмыкии |

III |

Неопубликованные данные автора |

|

Ямная культура Калмыкии |

III |

Зубова, 2010а |

|

Ямная культура Астраханской обл. (Кривая Лука) |

III |

То же |

|

Федоровская культура степного Алтая |

II |

Тур, 2009 |

|

Федоровская культура Южной Сибири |

II |

Рыкушина, 2007 |

|

Афанасьевская культура Горного Алтая |

III |

Зубова, 2010б |

|

Гонур-депе |

III–II |

Рыкушина, Дубова, Суворова, 2003 |

|

Срубная культура Астраханской обл. |

II |

Неопубликованные данные автора |

|

Срубная культура Ростовской обл. (Ясырев) |

II |

То же |

|

Фатьяновская культура |

II |

Гравере, 1999 |

|

Балановская культура |

II |

То же |

|

Федоровская культура Барабинской лесостепи |

II |

Неопубликованные данные автора |

|

Федоровская культура Кузнецкой котловины |

II |

То же |

|

Федоровская культура Новосибирского Приобья |

II |

» |

|

Синташтинская культура (суммарно) |

III–II |

Китов, 2011 |

|

Приуральский вариант синташтинской культуры |

III–II |

То же |

|

Петровская культура |

III–II |

» |

|

Покровская культура |

II |

» |

|

Потаповская культура |

II |

» |

|

Срубно-алакульское население Южного Урала |

II |

» |

|

Срубная культура Южного Урала |

II |

» |

|

Алакульская культура Южного Урала |

III |

» |

При подборе сравнительных материалов учитывались хронологические рамки привлекаемых серий, которые должны были предшествовать времени существования алакульской культуры или частично совпадать с ним. Верхняя граница была определена, согласно разработкам Е.Н. Черных, как середина II тыс. до н.э. [2008, рис. 10]. Немаловажным условием являлось наличие в публикации всех перечисленных признаков, что, к сожалению, исключило из состава сравниваемых групп часть европейских серий, которые могли быть сопоставлены с алакульцами только по некоторым показателям.

Одонтологическая характеристика алакульского населения

Западный Казахстан (Тасты-Бутак-1) (табл. 2). Частота лопатообразных вариантов строения верхних ме- диальных резцов в серии несколько повышена за счет малого числа наблюдений, на латеральных признак встречается редко. С близкими средневысокими частотами отмечены С5 и бугорок Карабелли на верхних первых молярах. Гипоконус данных зубов не редуцирован, на вторых молярах наблюдается умеренная редукция.

На нижней челюсти дифференцированные формы премоляров отсутствуют. На первых представлены только простые варианты 1 и 2, на вторых абсолютно доминирует форма 3. Шести- и четырехбугорковое строение нижних первых моляров встречено только по одному разу (9,1 %), преобладает пятибугорковое. Узор «+» на коронках М1 встречен у 27,3 % погребенных, «Х» – у 9,1 %, «Y» – ни разу. Все нижние вторые моляры имеют четырехбугорковое строение. Здесь доминирует узор «+»; «Y» представлен у 10 % погребенных, «Х» – у 30 %. Протостилид и коленчатая складка

Таблица 2. Одонтологические характеристики

|

Сторона челюсти |

1— о о го ю О О_ о 1= + ёй |

1— о о го ю о 1= + ёй |

- 2 5 ^ 51 § ” s С о S о Ч О CL |

ГО го Ф ю го го ^ о S 2 in ш Ы. |

О с ? т Q- о |

О Is го -7" 1” со CL О |

ГО го го со f |

S' s CL ГО 5 О е |

S' s CL ГО 5 О е |

со |

|

Правая, абс. |

0 (2) |

1 (5) |

3 (14) |

4 (14) |

4 (10) |

1 (10) |

3 (7) |

0 (3) |

0 (3) |

1 (11) |

|

% |

0 |

20,0 |

21,4 |

28,6 |

40,0 |

10,0 |

42,9 |

0 |

0 |

9,1 |

|

Левая, абс. |

1 (3) |

1 (4) |

4 (14) |

3 (15) |

3 (9) |

2 (9) |

2 (2) |

0 (3) |

0 (2) |

0 (5) |

|

% |

33,3 |

25,0 |

28,6 |

20,0 |

33,3 |

22,2 |

100,0 |

0 |

0 |

0 |

|

Итого , % |

20,0 |

22,2 |

25,0 |

24,1 |

36,8 |

15,8 |

55,6 |

0 |

0 |

6,3 |

|

Субъекты, абс. |

1 (4) |

1 (6) |

4 (17) |

4 (18) |

5 (12) |

2 (12) |

4 (7) |

0 (4) |

0 (4) |

1 (11) |

|

% |

25,0 |

16,7 |

23,5 |

22,2 |

41,7 |

16,7 |

57,1 |

0 |

0 |

9,1 |

Таблица 3. Одонтологические характеристики алакульцев

Центральный Казахстан (Нуртай, Майтан, Ли-саковский) (табл. 3). Частота лопатообразности верхних медиальных резцов слегка повышена из-за малого числа наблюдений. С5 и бугорок Карабелли на верхних первых молярах встречаются редко. Гипоконус этих зубов не редуцирован, у вторых моляров частота редуцированных вариантов очень высока.

Нижние премоляры характеризуются более сложным строением по сравнению с двумя другими ала-кульскими группами. На вторых премолярах формы 4 и 5 в сумме составляют 56,3 %. Шестибугорковые нижние первые моляры в серии не зафиксированы, очень часто встречаются четырехбугорковые (40 %). На коронках М1 доминирует узор «Y»; «+» встречен у 27,8 % погребенных, «Х» – ни разу. Среди нижних вторых моляров преобладают четырехбугорковые (87 %). На коронках М2 доминирующим является узор «+»; «Y» встречен у 34,8 % погребенных, «Х» – у 21,7 %. Про-тостилид, дистальный гребень тригонида и коленчатая складка метаконида отсутствуют. С умеренной частотой встречается tami, и у одного погребенного отмечен гребень эпикристид на нижних первых молярах.

Омское Прииртышье (Ермак-4) (табл. 4). Частота лопатообразности верхних медиальных резцов низкая, на латеральных хорошо выраженных краевых гребней лингвальной поверхности не обнаружено. С5 на верхних первых молярах не зафиксирован, однако бугорок Карабелли встречается достаточно часто (29,4 %). Гипоконус верхних первых моляров не редуцирован, на вторых процесс редукции проявляется в значительной степени.

На нижних первых премолярах дифференцированные формы не зафиксированы, наблюдаются толь- алакульцев Западного Казахстана (Тасты-Бутак-1)

|

S |

S' X |

2 |

ю |

со |

2 X |

Ю Ct eq i— о о 1-о с 2 |

2 Ё ГО |

^1 >5 i 5 $ с; н 05 н о 5 Л ^ С[ ю |

05 СЕ 05 б < и; 05 05 ст is i 0) 05 о S ^ 5 |

||

|

1 (11) |

2 (11) |

1 (11) |

10 (10) |

0 (10) |

0 (8) |

6 (8) |

1 (8) |

0 (11) |

1 (11) |

1 (11) |

0 (9) |

|

9,1 |

18,2 |

9,1 |

100 |

0 |

0 |

75,0 |

12,5 |

0 |

9,1 |

9,1 |

0 |

|

1 (5) |

2 (5) |

0 (5) |

5 (5) |

0 (5) |

0 (4) |

2 (4) |

2 (4) |

0 (5) |

1 (6) |

1 (5) |

0 (4) |

|

20,0 |

40,0 |

0,0 |

100 |

0 |

0 |

50,0 |

50,0 |

0 |

16,7 |

20,0 |

0 |

|

12,5 |

25,0 |

6,3 |

100 |

0 |

0 |

66,7 |

25,0 |

0 |

11,8 |

12,5 |

0 |

|

1 (11) |

3 (11) |

1 (11) |

12 (12) |

0 (12) |

0 (10) |

7 (10) |

3 (10) |

0 (11) |

2 (12) |

1 (11) |

0 (9) |

|

9,1 |

27,3 |

9,1 |

100 |

0 |

0 |

70,0 |

30,0 |

0 |

16,7 |

9,1 |

0 |

Центрального Казахстана (Майтан, Нуртай, Лисаков ский)

|

s |

S' |

S' X |

2 Ю |

co |

2 X |

ID Ci Ct rq i— о o c 2 |

Ё ro |

>5 i 05 H C[ Ю |

05 1 о ^ o; 05 05 ce is i 0) 05 o ^ ^ |

||

|

6 (19) |

3 (17) |

0 (17) |

17 (20) |

3 (20) |

0 (19) |

10 (19) |

2 (19) |

0 (20) |

2 (17) |

0 (18) |

0 (15) |

|

31,6 |

17,6 |

0 |

85,0 |

15,0 |

0 |

52,6 |

10,5 |

0 |

11,8 |

0 |

0 |

|

8 (17) |

4 (14) |

0 (14) |

16 (16) |

0 (16) |

0 (15) |

9 (15) |

3 (15) |

0 (16) |

1 (14) |

0 (14) |

0 (11) |

|

47,1 |

28,6 |

0 |

100 |

0 |

0 |

60,0 |

20,0 |

0 |

7,1 |

0 |

0 |

|

38,9 |

22,6 |

0 |

91,7 |

8,3 |

0 |

55,9 |

14,7 |

0 |

9,7 |

0 |

0 |

|

8 (20) |

5 (18) |

0 (18) |

20 (23) |

3 (23) |

0 (23) |

12 (23) |

5 (23) |

0 (21) |

2 (19) |

0 (19) |

0 (16) |

|

40,0 |

27,8 |

0 |

87,0 |

13,0 |

0 |

52,2 |

21,7 |

0 |

10,5 |

0 |

0 |

Таблица 4. Одонтологические характеристики

Обсуждение результатов

Из приведенных характеристик видно, что алакуль-ское население относится к западному одонтологическому стволу, отличаясь умеренными частотами лопатообразности верхних резцов. Кроме того, общими чертами всех трех серий, изученных автором, является отсутствие признаков редукции на верхних первых молярах, коленчатой складки метаконида и протостилида на одноименных нижних зубах. Максимальное сходство обнаруживают группы из Центрального Казахстана и Омского Прииртышья. Они характеризуются ярко выраженным грацильным строением нижних моляров, сочетающимся с очень высоким уровнем редукции гипоконуса верхних. Одновременно здесь наблюдается практически полное отсутствие С5. Выборка из Тасты-Бутака-1, напротив, отличается умеренной частотой как четырех-, так и шестибугорковых нижних первых моляров и повышенной частотой С5. С ней сближаются материалы из степной зоны Южного Урала, изученные Е.П. Китовым. Здесь также наблюдаются умеренные частоты четырех- и шестибугорковых форм нижних первых моляров и дистального гребня тригонида. Отличает южно-уральских алакульцев от населения Западного Казахстана более высокий уровень редукции гипоконуса и присутствие коленчатой складки метаконида.

Таким образом, одонтологические данные отчетливо разделяют население западной и восточной частей алакульского ареала: в восточной (Северный и Центральный Казахстан, Омское Прииртышье) доминирует грацильный одонтологический субстрат, отличающийся повышенной редукцией гипоконуса верхних моляров; в западной (Западный Казахстан, степная зона Южного Урала) преобладают слабогра-цилизированные варианты.

К концу III – началу II тыс. до н.э. близкие восточным алакульцам частоты четырехбугорковых нижних первых моляров встречаются преимущественно в Западной Азии и степях Прикаспия. Они наблюдаются в сериях из Киша (41 %) [Зубов, 1973, табл. 19], Телль-Леилана (36 %) [Haddow, 2003, table 4.4], Кузали (33,3 %) [Hemphill, Lukacs, Walimbe, 2000, table 3], ранней из Чатал-Гуйюка (35,2 %) [Pilloud, 2009, table B16], с памятников катакомбной культуры Калмыкии (35,7 %) (неопубликованные данные автора). Население Восточной Европы и западной части Средиземноморского региона на рассматриваемом хронологическом этапе характеризуется значительно более умеренными частотами четырехбугорковых нижних первых моляров. Из имеющихся в литературе данных следует, что к кругу грацильных одонтологических форм относятся население севера Италии (3 000–2 300 лет до н.э.) [Vargiu, Cucina, Coppa, 2009], Западной Швейцарии [Desideri, Eades, 2002], носители унетицкой (Чехия), трипольской (Украина), алакульцев Омского Прииртышья (Ермак-4)

Одонтологическая специфика населения восточной части алакульского ареала проявляется не только в очень высоком уровне грацилизации нижних моляров, но и в повышенной частоте редукции гипоконуса верхних вторых моляров. Это ограничивает круг близких вариантов, сводя его, по большому счету, к двум группам – переднеазиатской второй половины III тыс. до н.э. из Телль-Леилана и носителям катакомбной культуры Калмыкии. Они отличаются от ала-кульцев пониженными частотами лопатообразности медиальных резцов.

Западные алакульские группы проявляют большее сходство с населением Восточной Европы. По степени грацилизации зубной системы они сближаются с носителями ямной культуры Украины, фатьяновским и балановским населением, а также срубниками Ростовской обл. При этом алакульцы отличаются от них более высокими частотами лопатообразности и дистального гребня тригонида.

Результаты статистического сопоставления ала-кульских серий с европейскими и западно-азиатскими эпох неолита и бронзы показали, что с середины VIII по середину II тыс. до н.э. в наибольшей степени их дифференцировали два комплекса признаков (табл. 5). В составе одного из них, описываемого первым фактором, отрицательные нагрузки приходятся на все использованные признаки, в особенности на лопатообразность верхних медиальных резцов, дистальный гребень тригонида, редукцию гипоко-

Таблица 5. Нагрузки на признаки в составе первых двух факторов

Второй фактор выделяет слабограцилизированные серии, в которых низкая частота лопатообразности верхних резцов сочетается с повышением частот бугорка Карабелли, коленчатой складки метаконида, в меньшей степени шестибугорковых нижних первых моляров и дистального гребня тригонида. Наиболее ярко этот комплекс признаков выражен в мезолитических сериях из Звейниеки и Южного Оленьего Острова, у носителей синташтинской культуры и федоровцев Южной Сибири, имеющих максимальные отрицательные значения координат по данному фактору.

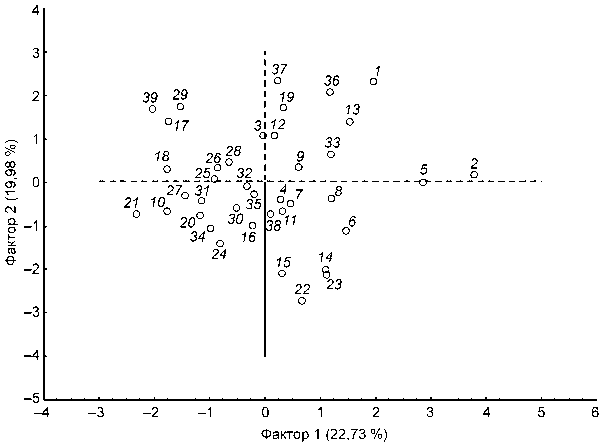

На графике (рис. 1) большинство алакульских групп входит в две совокупности в поле отрицательных значений первого фактора и положительных – второго. Восточные максимально сближаются с катакомбной серией Калмыкии. Алакульцы из Тас-ты-Бутака-1 демонстрируют сходство с носителями петровской и покровской культур Южного Урала . Что касается южно-уральских алакульцев, то за счет несколько повышенной частоты коленчатой складки метаконида они на графике сместились в поле отрицательных значений второго фактора, ближе к носителям срубной культуры Астраханской обл. и смешанному срубно-алакульскому населению.

Нужно отметить, что комплекс признаков, традиционно используемый отечественными одонтологами для межгруппового сравнения, включает в себя признаки высокой таксономической значимости и в первую очередь направлен на разделение этнических групп по степени соотношения в их составе контрастных «восточных» и «западных» компонентов. В случае сопоставления серий в более-менее однородной в типологическом отношении среде их дифференцирующая способность снижается, поскольку уменьшается степень корреляции между «восточны- ми» маркерами и значительная часть межгрупповой изменчивости приходится на локальные колебания частот отдельных признаков. Это требует применения дополнительных методов, направленных на конкретизацию полученных результатов.

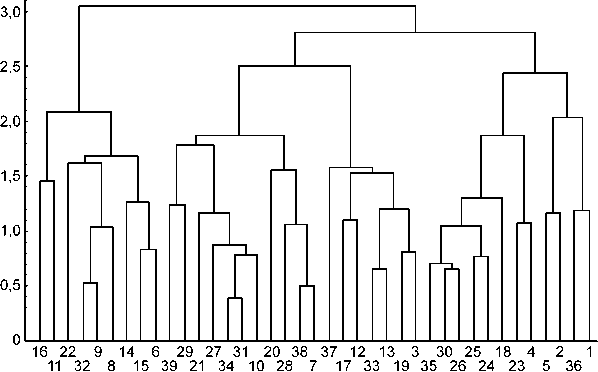

Для выяснения круга ближайших к локальным группам алакульского населения серий был выполнен иерархический кластерный анализ методом полной связи на основе евклидовых расстояний (рис. 2). По его результатам, алакульцы Западного Казахстана объединились с кластером, включающим носителей ямной культуры Украины и срубной Южного Урала. Алакульские группы из Центрального Казахстана и Омского Прииртышья составили кластер, который на более высоком уровне объединился с совокупностью сибирских и среднеазиатских серий, отличающихся грацильностью зубной системы. Алакульцы Южного Урала продемонстрировали наибольшее сходство с покровским и смешанным срубно-алакульским населением с этой же территории. Можно полагать, что субстрат, обусловивший их одонтологическую специфику, имеет неевропейское происхождение.

Расположение андроновских серий на графиках позволяет сделать несколько заключений. В составе

Рис. 1. Распределение серий в пространстве первых двух факторов.

1 – Мусулар; 2 – Ашикли-Гуйюк; 3 – Чатал-Гуйюк (поздняя выборка); 4 – Чатал-Гуйюк (ранняя выборка); 5 – Васильевка-3; 6 – днепро-донецкая культура; 7 – ямная культура Украины; 8 – трипольская культура Украины (Маяк); 9 – культура крашеной керамики Туркмении; 10 – Алтын-депе; 11 – неолит Русской равнины; 12 – ямная культура Калмыкии; 13 – ямная культура Астраханской обл. (Кривая Лука); 14 – Звейниеки (мезолит); 15 – Олений Остров (мезолит); 16 – куро-аракская культура (Ланджик); 17 – катакомбная культура Калмыкии; 18 – федоровская культура Барабинской лесостепи; 19 – федоровская культура Кузнецкой котловины; 20 – федоровская культура Новосибирского Приобья; 21 – федоровская культура степного Алтая; 22 – федоровская культура Южной Сибири; 23 – синташтинская культура (суммарно); 24 – приуральский вариант синташтинской культуры; 25 – петровская культура; 26 – покровская культура; 27 – потаповская культура; 28 – алакульская культура Западного Казахстана; 29 – алакульская культура Центрального Казахстана; 30 – алакульская культура Южного Урала; 31 – афанасьевская культура; 32 – балановская культура; 33 – фатьяновская культура; 34 – Гонур-депе; 35 – срубно-алакульское население Южного Урала; 36 – срубная культура Астраханской обл. (Кривая Лука); 37 – срубная культура Ростовской обл. (Ясырев); 38 – срубная культура Южного Урала; 39 – алакульская культура Омского Прииртышья.

Рис. 2. Результаты кластеризации одонтологических характеристик населения Евразии эпох мезолита и бронзы

1 – 39 – см. рис. 1.

большинства федоровских и алакульских популяций был единый антропологический компонент. Набор свойственных ему морфологических характеристик включает повышенную частоту грацильных нижних первых моляров и сильно редуцированных форм гипоконуса верхних вторых при менее отчетливо выраженном повышении частоты дистального гребня тригонида и лопатообразности медиальных резцов. В пространстве первых двух главных компонент большая часть алакульских и федоровских групп образует единый массив, отчетливо отграниченный от большинства европейских серий. Единственная серия с территории Европы, обнаруживающая близкое сходство с восточными алакульцами, относится к катакомбной культуре Калмыкии. Это дает основания считать катакомбников степей Прикаспия возможным источником одонтологической специфики носителей федоровской и алакульской культур либо одним из представителей антропологического пласта, на основе которого происходило их формирование. Повышение частоты лопатообразности верхних резцов, наблюдаемое в алакульских сериях, гипотетически может быть связано с влиянием автохтонного населения степной части Казахстана. Сведения об одонтологии этого населения пока исчерпываются единственным обследованным автором мужским черепом эпохи неолита из Карагандинской обл. (№ 6270-1 МАЭ) и двумя раннебронзовыми из могильника Былкылдак (№ 6037-1 МАЭ), на одном из которых наблюдалась лопатообразная форма медиального правого резца.

У большинства федоровцев и у алакульцев Южного Урала прослеживается влияние иного антропологического пласта, характеризующегося выраженным архаизмом строения зубной системы. Он проявляется в повышении частот «восточных» признаков – лопато-образности, шестибугорковых нижних первых моляров и коленчатой складки метаконида. Наличие этого компонента сближает федоровцев с древним населением лесостепной зоны Евразии и отдаляет от восточных алакульцев и катакомбников.

Что касается вопроса об участии в формировании алакульцев населения Восточной и Западной Европы, то здесь картина сложнее. По результатам кластерного анализа, сходство с некоторыми европейскими сериями демонстрирует группа из Тасты-Бутака-1, которая объединяется с носителями ямной культуры Украины и срубной Южного Урала. Анализ главных компонент не подтвердил значимости этого сходства. Тем не менее отвергать результаты кластерного анализа нельзя. Удаление на графике западно-казахстанских алакульских серий от европейских во многом объясняется различиями в частотах лопатообразно-сти верхних резцов и дистального гребня тригонида, т.е. признаков, повышенные частоты которых характерны для всего азиатского пласта, представленного в анализе, и не определяют морфологическую специфику алакульцев. Вместе с наблюдаемым сходством по строению моляров с восточно-европейскими группами это дает основание предполагать, что западно-казахстанские алакульцы формировались на многокомпонентной основе. Одним из таких компонентов был общеалакульский субстрат, которому, по-видимому, кроме высокого уровня редукции и грацилизации, свойственны несколько повышенные частоты лопато-образности и дистального гребня тригонида. Второй элемент представлен европейскими мигрантами, характеризующимися слабо выраженными тенденциями к редукции и грацилизации в сочетании с отсутствием лопатообразных форм медиальных резцов и дисталь- ного гребня тригонида. Он, по всей видимости, участвовал только в формировании алакульского населения Западного Казахстана, незначительно повлияв на одонтологические особенности носителей алакуль-ской культуры в целом.

Заключение

Из всего вышесказанного можно сделать ряд выводов. В составе носителей алакульской культуры выделяется несколько компонентов различного происхождения. Антропологический пласт, лежащий в основе населения восточной части алакульского ареала, имеет азиатское происхождение. Его характеристики сходны с таковыми у носителей катакомбной культуры Калмыкии. Но маловероятно, что они были единственным источником формирования одонтологической специфики алакульцев. Несмотря на сходство по наиболее специфическим показателям, носители катакомбной и алакульской культур различаются по частотам лопатообразных форм медиальных резцов. Это указывает на участие в формировании последних дополнительного компонента, в определенной степени тяготеющего к восточному одонтологическому стволу. По археологическим данным, прямая миграция из катакомбной среды в Урало-Казахстанский регион и Сибирь не прослеживается. Это позволяет говорить скорее не о генетической преемственности катакомбников и алакульцев, а об их принадлежности к одному антропологическому пласту, реконструкция ареала и морфологических характеристик которого пока затруднена из-за отсутствия сведений по одонтологии неолитического и раннебронзового населения степей Казахстана и Приаралья.

В составе западно-казахстанских алакульцев, оставивших захоронения на могильнике Тасты-Бу-так-1, дополнительно прослеживается отсутствующий в алакульских сериях из Центрального Казахстана и Омского Прииртышья компонент, генетически связанный с населением Восточной Европы, вероятно, с носителями ямной культуры, на данный момент представленными только украинской серией. Возможно, восточно-европейский компонент входил и в состав алакульцев Южного Урала, но его специфику определил комплекс признаков, свойственный доанд-роновскому населению региона.