Одонтоскопическая характеристика серии тагарской культуры из курганного могильника Станция Казановская-1

Автор: Кишкурно М.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются результаты одонтологического исследования серии из курганного могильника Станция Казановская-1. Памятник датирован подгорновским этапом тагарской культуры (VIII-VIвв. до н.э.) [Богданов и др., 2020]. В серию вошли постоянные зубы, принадлежащие 23 индивидам (7 мужчин, 11 женщин, 4 ребенка и 1 индивид, чью половую принадлежность установить не удалось). Обследование проводилось по стандартной одонтоскопической программе [Зубов, 1968; 2006] с учетом маркеров архаики [Зубова, 2013]. В результате установлено, что антропологический состав изучаемой группы в большей мере тяготеет к характеристикам восточного одонтологического ствола. Повышение некоторых восточных черт и снижение процента грацилизации моляров (редукция гипоконуса верхних вторых моляров, четырехбугорковые нижние первые и вторые моляры) значительно отличают тагарскую серию из Станции Казановской-1 от других тагарских групп, исследованных раннее [Постникова, 1974; Рыкушина, 1977; Гулевская, неопубликованные данные]. Также проведено межгрупповое сопоставление методом анализа главных компонент. В сравнительный анализ привлечены одонтологические серии раннего железного века с территории Южной и Западной Сибири, Западного и Центрального Казахстана, Приаралья, Южного Приуралья. В результате группа из курганного могильника Станция Казановская-1 продемонстрировала наибольшее сближение с большереченским населением Новосибирского Приобья, а также некоторое сближение зафиксировано с носителями саргатской и каменской культур, и, более отдаленно, с приуральской группой ранних сарматов из могильника Покровка X и приуральскими савроматами из могильника Казы-Баба. В результате сделан вывод о возможном формировании антропологического состава изучаемой тагарской группы на местной основе и о приоритетном направлении взаимодействия с синхронными западносибирскими лесостепными популяциями.

Южная и западная сибирь, минусинская котловина, подгорновский этап тагарской культуры, одонтоскопия, маркеры архаики

Короткий адрес: https://sciup.org/145146153

IDR: 145146153 | УДК: 902 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0459-0467

Текст научной статьи Одонтоскопическая характеристика серии тагарской культуры из курганного могильника Станция Казановская-1

В ходе спасательных полевых работ в республике Хакасия в 2020 г. экспедицией ИАЭТ СО РАН под руководством А.В. Выборнова был частично исследован курганный могильник Станция Каза-новская-1. Памятник расположен на правом берегу р. Аскиз в 1 км от железнодорожной станции Каза-новская в Аскизском районе республики Хакасия [Богданов и др., 2020, с. 863]. В течение полевого сезона было исследовано 6 курганов, датированных подгорновским этапом тагарской культуры, VIII– VI вв. до н.э. [Там же, с. 862]. При раскопках была получена представительная антропологическая серия, позволяющая ввести в научный оборот новые одонтологические данные.

Краниологическое изучение серий тагарской культуры, проведенное раннее А.Г. Козинцевым, продемонстрировало внутреннюю неоднородность тагарского населения и близость его антропологического состава к афанасьевским популяциям Минусинской котловины и Алтая, андроновским с территории Казахстана, алайским сакам и населению Тувы эпохи раннего железа [Козинцев, 1977, с. 67– 68]. Также по данным краниологии отмечается и отсутствие преемственности антропологического состава тагарского населения от предшествовавшего карасукского.

Раннее одонтологические материалы носителей тагарской культуры изучались Н.М. Постниковой, в результате чего исследователь сделала заключение о преобладающей европеоидности тагарского населения Минусинской котловины [Постникова, 1974]. Также тагарские одонтологические серии рассматривались довольно эпизодически Г.В. Ры-кушиной в рамках изучения хронологической динамики населения Красноярского края эпох бронзы и раннего железа, по результатам которого исследователь пришла к выводу об отсутствии преемственности антропологического состава носителей сменяющихся хронологически культур (от окуневцев до тагарцев) в рамках указанной территории [Ры-кушина, 1977; 2007]. Позднее В.А. Гулевской было проведено, но не опубликовано, обстоятельное исследование одонтологических особенностей тагар-ских групп Минусинской котловины (Гулевская, неопубликованные данные), по результатам которого был сделан вывод о тяготении одонтологическо-460

го типа тагарского населения к кругу грацильных форм западного ствола, а также о влиянии населения юго-западных территорий Центральной Азии и северно-восточных территорий Средней Азии (носителей джетыасарской и савроматской культур) на формирование антропологического состава носителей тагарской культуры в целом.

Изучение новых антропологических материалов, полученных при раскопках курганного могильника Станция Казановская-1, позволило более точно охарактеризовать антропологический состав носителей подгорновского этапа и основные направления их взаимодействия с соседними популяциями.

Материалы и методы

В ходе исследования могильника вскрыто 38 погребений, из которых получены костные останки 66 индивидов. Половозрастная структура всех погребенных представлена в таблице 1.

Пол определялся исходя из особенностей строения черепа и тазовых костей [Алексеев, 1966]; возраст устанавливался по степени облитерации швов эндокрана и стертости зубной эмали у взрослых, а также по стадии смены молочной генерации зубов постоянной у детей [Meindl, Lovejoy, 1985; Scott, 1979]. Основные возрастные категории рассматривались в соответствии со стандартными подразделениями [Алексеев, Дебец, 1964, с. 39].

Для одонтологического исследования были взяты постоянные зубы, принадлежащие 23 индивидам, имеющим наиболее удовлетворительную сохранность зубочелюстной системы: 7 мужчинам, 11 женщинам, 4 детям и 1 индивиду, чью половую принадлежность определить не удалось.

Обследование проводилось с учетом признаков стандартной программы [Зубов, 1968, 2006] и архаичных фенов [Зубова, 2013]. При подсчете частот одонтологических признаков использовался индивидуальный подход, то есть не учитывалась сторона их локализации в челюсти. Межгрупповое сопоставление выполнялось в программе STATISTICA for Windows, v. 10 методом анализа главных компонент на основании тригонометрически преобразованных частот восьми признаков: лопатообразно-сти I1, бугорка Карабелли М1, редукции гипоконуса

М2, шести- и четырехбугорковых М1, четырехбугорковых М2, дистального гребня тригонида М1 и коленчатой складки метаконида М1. В сравнительный межгрупповой анализ были привлечены одонтологические серии раннего железного века с территории Южной и Западной Сибири, Западного и Центрального Казахстана, Приаралья, Южного Приуралья (табл. 2).

Морфологическая характеристика серии

В серии (табл. 3) отсутствуют случаи наличия лопатообразности медиальных резцов; встречен один случай (из трех наблюдений) лопатообразной формы латеральных, а также один случай наличия пальцевидных гребней на медиальном резце. Повышены частоты лингвальной ямки на вторых резцах и дополнительного дистального гребня на клыках. Первые моляры не редуцированы; на вторых отмечены невысокие частоты редукции гипоконуса. Встречаемость бугорка Карабелли характеризует-

Таблица 1. Половозрастной состав всех погребенных из курганного могильника Станция Казановская-1

|

Возраст/Пол |

Мужчины |

Женщины |

Не удалось определить пол |

|

Infantilis I |

– |

– |

26 |

|

Infantilis II |

– |

– |

4 |

|

Juvenis |

1 |

1 |

1 |

|

Adultus |

4 |

8 |

– |

|

Maturus |

5 |

5 |

– |

|

Senilis |

5 |

5 |

– |

|

Не удалось определить возраст |

– |

– |

1 |

Итого: 66

ся умеренными частотами, как и наличие дополнительного дистального бугорка (с5).

На нижнечелюстных клыках (табл. 3) отмечены повышенные частоты дополнительного дистального гребня. Форма первых премоляров преимущественно канинизированная с непрерывным вести-

Таблица 2. Список серий, привлеченных в сравнительный межгрупповой анализ

|

Культура |

Датировка |

Источник |

|

Тагарская культура Южной Сибири |

VIII–III вв. до н.э. |

В.А. Гулевская, неопубликованные данные |

|

Тагарская культура Южной Сибири |

VIII–III вв. до н.э. |

Рыкушина, 1977; Постникова, 1974 |

|

Саргатская культура Западной Сибири |

VI в. до н.э. – II в. н.э. |

Слепцова, 2020 |

|

Гороховская культура Западной Сибири |

V–II вв. до н.э. |

» |

|

Кулайская культура Новосибирского Приобья |

III–II вв. до н.э. |

Кишкурно, Слепцова, 2020 |

|

Кулайская культура Томско-Нарымского При-обья |

V–II вв. до н.э. |

Аксянова и др., 2004 |

|

Староалейская культура лесостепного Алтая |

VI–V вв. до н.э. |

Лейбова, Тур, 2020 |

|

Каменская культура лесостепного Алтая |

VI–II вв. до н.э. |

» |

|

Большереченская культура Новосибирского Приобья |

Вторая половина I тыс. до н.э. |

Кишкурно, 2018a; 2018b; неопубликованные данные |

|

Булан-кобинская культура Горного Алтая |

II в. до н.э. – первая половина V в. н.э. |

Лейбова, 2019 |

|

Пазырыкская культура Горного Алтая |

V–III вв. до н.э. |

Чикишева, 2012 |

|

Каракобинская культура Горного Алтая |

V–III вв. до н.э. |

» |

|

Алды-бельская культура Тувы |

VII–VI вв. до н.э. |

» |

|

Уюкско-саглынская культура Тувы |

VI–IV вв. до н.э. |

» |

|

Памятник Догээ-Баары II Тувы |

II в. до н.э. – I в. н.э. |

» |

|

Ранние кочевники Западного Казахстана |

VI–I вв. до н.э. |

Китов, Мамедов, 2014 |

|

Тасмолинская культура Центрального Казахстана |

VIII–V вв. до н.э. |

Бейсенов и др., 2015 |

|

Памятники коргантасского типа Центрального Казахстана |

IV–II вв. до н.э. |

» |

|

Джетыасарская культура Приаралья |

V в. до н.э. – не позднее IV в. н.э. |

Рыкушина, 1993а; 1993б |

|

Сарматы Южного Приуралья (Покровка X) |

IV–II вв. до н.э. – II– IV вв. н.э. |

Суворова, 2008 |

|

Савроматы Южного Приуралья (Новый Кумак) |

IV–III вв. до н.э. |

Сегеда, 2006 |

|

Ранние сарматы Южного Приуралья (Лебедевка) |

VI–III вв. до н.э. |

» |

|

Савроматы Юго-Западного Приуралья (Казы-Баба) |

V–I вв. до н.э. |

Багдасарова, 2000 |

Таблица 3. Частоты одонтоскопических признаков серии из могильника Станция Казановская-1

Таким образом, исследуемая серия больше тяготеет к популяциям восточного одонтологического ствола. Полное отсутствие лопатообразных форм медиальных резцов может быть связано скорее с очень малым числом наблюдений в целом в серии. При сравнении частот основных признаков изучаемой группы с сериями тагарской культуры, исследованными раннее [Рыкушина, 1977; Постникова, 1974; Гулевская, неопубликованные данные], заметно резкое повышение в составе серии из Станции Казановской-1 шестибугорковых первых моляров и коленчатой складки метаконида, а также уменьшение частот признаков редукции моляров (редукция гипоконуса верхних вторых моляров, четырехбугорковые нижние первые и вторые моляры).

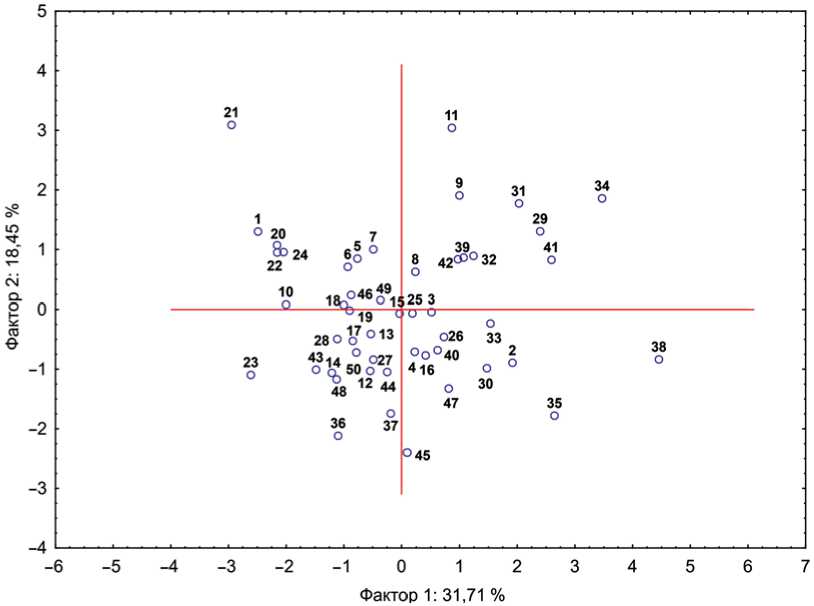

Для уточнения связей тагарской группы из могильника Станция Казановская-1 было проведено межгрупповое сопоставление с синхронными группами методом анализа главных компонент (см. рисунок ).

Два первых фактора описывают примерно 50 % общей изменчивости (см. рисунок ). Первый из них дифференцирует серии по степени грацилизации моляров (табл. 4). В положительное поле падают серии с повышенными частотами редукции гипоконуса верхних вторых моляров и четырехбугорковых форм нижних первых и вторых моляров. Здесь располагаются почти все серии тагарской культуры (кроме изучаемой), большинство серий Горно-

Распределение сибирских, приаральских и волго-уральских серий эпохи раннего железа и гунно-сарматского времени в пространстве первых двух факторов.

1 – тагарская культура Южной Сибири (Станция Казановская-1); 2 – тагарская культура Южной Сибири (из неопубликованных данных В.А. Гулевской); 3 – тагарская культура Южной Сибири (могильник Черногорка); 4 – тагарская культура Южной Сибири (данные Г.В. Ры-кушиной); 5 – саргатская культура Притоболья; 6 – саргатская культура Прииртышья; 7 – саргатская культура Приишимья; 8 – саргатская культура Барабы; 9 – гороховская культура; 10 – кулайская культура Новосибирского Приобья; 11 – кулайская культура Томско-Нарымского Приобья; 12 – староалейская культура (Фирсово-14); 13 – староалейская культура (Обские плесы-2, МТБ); 14 – каменская культура (Рогози-ха-1); 15 – каменская культура (Объездное-1); 16 – каменская культура (Камень-2); 17 – каменская культура (Кирилловка-3); 18 – каменская культура (Новотроицкое-1, 2); 19 – каменская культура (Масляха-1); 20 – большереченская культура (Верх-Сузун-5); 21 – большеречен-ская культура (Быстровка-1); 22 – большереченская культура (Быстровка-2); 23 – большереченская культура (Быстровка-3); 24 – больше-реченская культура (сборная серия); 25 – булан-кобинская культура (Бош-туу I); 26 – булан-кобинская культура (Булан-Кобы IV); 27 – бу-лан-кобинская культура (Степушка-1, 2); 28 – булан-кобинская культура (Айрыдаш I); 29 – пазырыкская культура (долина р. Уландрык); 30 – пазырыкская культура (долина р. Юстыд); 31 – пазырыкская культура (долины рек Барбургазы и Бугузун); 32 – пазырыкская культура (плато Укок); 33 – пазырыкская культура (долины рек Чуя, Урсул и среднего течения р. Катунь); 34 – каракобинская культура; 35 – алды-бельская культура (Аржан-2); 36 – алды-бельская культура (Копто); 37 – уюкско-саглынская культура (Догээ-Баары II); 38 – Догээ-Баары II (II в. до н.э. – I в. н.э.); 39 – ранние кочевники Западного Казахстана (VI – IV вв. до н.э.); 40 – ранние кочевники Западного Казахстана (IV – III вв. до н.э.); 41 – ранние кочевники Западного Казахстана (III – I вв. до н.э.); 42 – тасмолинская культура; 43 – памятники коргантасского типа; 44 – джетыасарская культура (Косасар-2); 45 – джетыасарская культура (Косасар-3, Томпакасар, Бедаикасар); 46 – ранние сарматы Южного Приуралья (Покровка X); 47 – поздние сарматы Южного Приуралья (Покровка X); 48 – савроматы Южного Приуралья (Новый Кумак); 49 – савроматы юго-западного Приуралья (Казы-Баба); 50 – ранние сарматы Южного Приуралья (Лебедевка).

Таблица 4. Нагрузки на основные признаки в составе первых двух факторов

Серия из могильника Станция Казановская-1 располагается в поле отрицательных координат по первому фактору и положительных координат по второму (см. рисунок), объединяясь с носителями большереченской культуры из могильников Верх-Сузун-5, Быстровка-2 и сборной серией из могиль- ников Милованово-2, -3, -88, «26 июня», Крохалев-ка-5, Новый Шарап-1, -2, Ордынское. Эти серии схожи умеренными или повышенными частотами бугорка Карабелли верхних первых моляров, высокими частотами шестибугорковых нижних первых моляров, а также высокими или очень высокими частотами встречаемости коленчатой складки метаконида (все, кроме сборной серии, (табл. 5).

Исходя из того, что носители большереченской культуры Новосибирского Приобья сформировались на основе местного южносибирского компонента, восходящего к окуневским популяциям Минусинской котловины эпохи бронзы [Кишкурно, 2018a; 2018b; неопубликованные данные автора], можно предполагать присутствие данного компонента и в составе исследуемой тагарской группы и, таким образом, преемственность антропологического типа в Минусинской котловине как минимум на протяжении эпох бронзы и раннего железа.

Также на графике (см. рисунок ) в одну область с тагарской группой из Станции Казановской-1 попали почти все серии саргатской культуры (кроме барабинской группы), серии каменской культуры из могильников Объездное-1 и Новотроицкое-1, -2, а также ранние сарматы Южного Приуралья из могильника Покровка X и савроматы юго-западного Приуралья из могильника Казы-Баба. Некоторое не тесное сближение тагарской группы с каменскими популяциями лесостепного Алтая выглядит довольно логичным в виду того, что при изучении одонтологических особенностей носителей каменских традиций, исследователями уже отмечалось юго-восточное (Тува, Минусинская котловина) направление связей популяции, а также отчетливо зафиксированы контакты с носителями саргатской культуры Притоболья [Лейбова, Тур, 2020, с. 178]. В свою очередь на саргатское население Тоболо-Ишимья и Прииртышья и на каменское население лесостепного Алтая оказали значимое влияние савроматские и сарматские популяции Южного

Таблица 5. Проценты встречаемости некоторых одонтоскопических признаков большереченского населения Новосибирского Приобья и тагарской группы из могильника Станция Казановская-1

|

Лопатоо-бразность I1 (2+3) |

Бугорок Карабелли М1 (2-5) |

Редукция гипоконуса М2 (3, 3+) |

Шестибугорковый М1 |

Четырех-бугорковый М1 |

Четырех-бугорковый М2 |

Дистальный гребень тригонида М 1 |

Коленчатая складка метаконида М1 |

|

|

Станция Каза-новская-1 |

0 |

28,57 |

25 |

33,33 |

11,11 |

60 |

11,11 |

66,66 |

|

Верх-Сузун-5 |

28,57 |

47,05 |

35 |

18,18 |

0 |

75 |

0 |

23,07 |

|

Быстровка-1 |

0 |

7,14 |

15,38 |

33,33 |

0 |

50 |

0 |

50 |

|

Быстровка-2 |

21,87 |

20,77 |

24,05 |

20,93 |

2,32 |

67,56 |

2,5 |

42,85 |

|

Сборная серия |

33,33 |

34,78 |

13,04 |

10 |

0 |

52,94 |

0 |

0 |

Приуралья [Слепцова, 2020; Лейбова, Тур, 2020]. Поэтому можно пока только предполагать их опосредованное участие в формировании антропологического состава тагарского населения, оставившего могильник Станция Казановская-1.

Заключение

Подводя итог, можно заключить, что антропологический состав носителей подгорновского этапа тагарских культурных традиций, оставивших курганный могильник Станция Казановская-1, характеризуется преобладанием черт восточного одонтологического ствола. Именно повышение некоторых монголоидных характеристик и снижение процента грацилизации моляров довольно заметно отличают изучаемую группу от других тагарских серий Хакасско-Минусинской котловины. Данные краниологии в некоторой степени отражают такую картину, то есть отмечается смешанно сть антропологического состава и фиксируются отдельные могильники с черепами с монголоидными характеристиками при общегрупповой европеоидной краниологической конфигурации [Козинцев, 1977]. Возможно, повышение монголоидных черт в составе одонтологической серии из Станции Казановской-1 является локальной и хронологической особенностью. В дальнейшем с расширением количества материалов подгорновского этапа и привлечением антропологических данных, полученных по другим системам признаков, этот вопрос будет рассмотрен подробнее.

С ближение серии из Станции Казановской-1 с носителями большереченской культуры Новосибирского Приобья можно интерпретировать по-разному. Во-первых, учитывая, что в основу антропологического состава большереченского населения лег южносибирский компонент, характеризующий и окуневские популяции Минусинской котловины, обе группы могли объединиться на основе общего происхождения. Во-вторых, не следует исключать и возможность взаимодействия двух соседствующих популяций в период раннего железного века, учитывая возможные связи тагарской группы с более южными алтайскими каменскими популяциями и более северо-западными саргат-скими. В процессе расширения одонтологической базы по тагарской культуре планируется проведение ретроспективного анализа антропологического состава популяции с привлечением групп эпохи неолита и бронзы с территорий Западной и Южной Сибири в целях выяснения вопроса происхождения носителей подгорновского этапа тагарской культуры Хакасско-Минусинской котловины.

Автор выражает глубокую признательность А.В. Зубовой (МАЭ РАН, г. Санкт-Петербург) и А.В. Выборнову (ИАЭТ СО РАН, г. Новосибирск) за ценные замечания в процессе подготовки статьи, В.А. Гулевской (Выборновой) за возможность использовать неопубликованные данные, а также Н.А. Лейбовой (ИЭА РАН, г. Москва) за оперативную помощь в поисках необходимого научного издания.

Список литературы Одонтоскопическая характеристика серии тагарской культуры из курганного могильника Станция Казановская-1

- Аксянова Г.А., Боброва А.И., Яковлев Я.А. Могильник Алдыган — некрополь раннего железного века кулайской культуры // Вестник антропологии. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2004. - Вып. 11. - C. 54-75.

- Алексеев В.П. Остеометрия. Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1966. - 251 с.

- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. Краниометрия. Методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1964. - 128 с.

- Багдасарова Н.А. Савроматы Юго-Западного При-аралья по материалам могильника Казы-баба // Антропологические и этнографические сведения о населении Средней Азии. - М.: Старый сад, 2000. - С. 78-112.

- Бейсенов А.З., Исмагулова А. О., Китов Е.П., Китова А.О. Население Центрального Казахстана в I тысячелетии до н.э. - Алматы: Изд-во ин-та истории им. А.Х. Мар-гулана, 2015. - 188 с.

- Богданов Е.С., Солод Ю.А., Захарова И.П., Выборнов А.В. Исследование курганного могильника Станция Казановская-1 в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2020. - Т. XXVI. -С. 861-868.

- Зубов А.А. Одонтология: методика антропологических исследований. - М.: Наука, 1968. - 200 с.

- Зубов А.А. Методическое пособие по антропологическому анализу одонтологических материалов. - М.: Этно-Онлайн, 2006. - 72 с.

- Зубова А.В. Предварительные результаты изучения архаичной составляющей одонтологических комплексов населения Евразии эпохи неолита // Вестник антропологии. - М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 2013. - № 4 (26). -С. 107-127.

- Китов Е.П., Мамедов А.М. Кочевое население Западного Казахстана в раннем железном веке. - Астана: Издат. группа ФИА им. А. Х. Маргулана в г. Астана, 2014. - 352 с.

- Кишкурно М.С. Одонтологическая характеристика антропологической серии из могильника Верх-Сузун-5 раннего железного века с территории Новосибирского Приобья // Вестник НГУ Сер.: История. Филология. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2018а. -Т. 17. - № 5. - C. 137-149.

- Кишкурно М.С. Происхождение носителей каменской культуры Новосибирского Приобья по одонтологическим данным из могильника Быстровка-3 (III-I вв. до н.э.) // Camera praehistorica. - СПб., 2018б. -№ 1. - С. 134-147.

- Кишкурно М.С., Слепцова А.В. Новые данные по одонтологии населения кулайской культуры Новосибирского Приобья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. Тюмень: ИПОС СО РАН, 2019. -№ 4 (47). - C. 140-151.

- Козинцев А.Г. Антропологический состав и происхождение населения тагарской культуры. - СПб.: Наука, 1977. - 144 с.

- Лейбова Н.А. Одонтологическая характеристика населения Горного Алтая гунно-сарматского времени // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология. - Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2019. - Т. 30. - С. 34-49.

- Лейбова Н.А., Тур С.С. Одонтологические особенности населения лесостепного Алтая скифского времени // Вестник археологии, антропологии и этнографии. -Тюмень: ИПОС СО РАН, 2020. - № 4 (51). - С. 171-186.

- Постникова Н.М. Одонтологическая характеристика краниологических серий Минусинской котловины // Расогенетические процессы в этнической истории. - М.: Наука, 1974. - С. 243-250.

- Рыкушина Г.В. Одонтологическая характеристика населения карасукской культуры // Вопросы антропологии. -М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1977. - Вып. 57. - С. 143-154.

- Рыкушина Г.В. Материалы по одонтологии джеты-асарской культуры. Грунтовые погребения могильников Косасар-2, Косасар33, Томпакасар и Бедаикасар // Низовья Сырдарьи в древности. Вып. III: Джетыасарская культура. Ч. 2: Могильники Томпакасар и Косасар. - М.: ИЭА РАН, 1993а. - С. 194-205.

- Рыкушина Г.В. Одонтологическая характеристика черепов из склепов джетыасарской культуры (Алты-насар-4, Томпакасар, Косасар-3) // Низовья Сырдарьи в древности. Вып. II: Джетыасарская культура. Ч. 1: Склепы. - М.: ИЭА РАН, 1993б. - С. 243-252.

- Рыкушина Г.В. Палеоантропология карасукской культуры. - М.: Старый Сад, 2007. - 198 с.

- Сегеда С.П. Ранние сарматы Южного Приуралья по данным одонтологии (на материалах могильника Лебе-девка) // Древности Лебедевки (VI-II вв. до н. э.). - М.: Изд. фирма «Восточная литература», 2006. - С. 155-159.

- Слепцова А.В. Происхождение и хронологическая динамика состава населения саргатской культуры эпохи раннего железного века Западной Сибири по одонтологическим данным // Camera praehistorica. - СПб., 2020. -№1. - С. 139-155.

- Суворова Н.А. Одонтологическая характеристика ранних кочевников Южного Приуралья по материалам могильника Покровка 10 (предварительное сообщение) // Степное население Южного Приуралья в позднесарматское время. По материалам могильника Покровка 10. -М.: Восточная литература РАН, 2008. - С. 87-95.

- Чикишева Т.А. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита - раннего железа. - Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 2012. - 468 с.

- Meindl R.S., Lovejoy C.O. Ectoocranial suture closure: A revised method for the determination of skeletal age based on the lateral-anterior sutures // Am. J. of Phys. Anthrop. -1985. vol. 68, iss. 1. - pp. 57-66.

- Scott E.C. Dental Wear Scoring Technique // Am. J. of Phys. Anthrop. - 1979. - vol. 51. - pp. 214-217.