Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale L. как перспективный инструмент биодиагностики состояния городской среды

Автор: Онистратенко Николай Владимирович, Рубанова Ксения Игоревна

Журнал: Природные системы и ресурсы @ns-jvolsu

Рубрика: Экология и биология

Статья в выпуске: 3 т.11, 2021 года.

Бесплатный доступ

Потребность в расширении перечня организмов, используемых в биодиагностике состояния окружающей среды, закономерно вытекает из разнообразия поллютантов и видов техногенного воздействия на биосферу. Выбор доступного тест-организма должен основываться на легко определяемой и дифференцируемой чувствительности к факторам, высокой воспроизводимости семенного материала, выровненности используемой генетической линии по генофонду и фенотипу. В работе представлены результаты исследования загрязненности почв городской агломерации методом биоиндикации и биотестирования с применением одуванчика лекарственного в качестве растения-биоиндикатора и тест-организма. Также в ходе исследования получено и исследовано на применимость в биотестировании поколение одуванчика лекарственного. В ходе первого этапа исследования образцы почв отбирались в зоне влияния ВОАО «Химпром» и вблизи 2-й Продольной магистрали Волгограда. Проращивание семян одуванчика показало ощутимые различия ростовых показателей как в сравнении с контролем, так и в сравнении опытных образцов между собой. В конце первого этапа было получено многочисленное апомиктическое семенное потомство для выведения выровненной генетической линии тест-организмов. Расширение перечня загрязненных локаций за счет территорий, прилегающих к ВМК «Красный Октябрь», показало выявляемую дифференцированную физиологическую реакцию тест-организмов, выращиваемых в опытных образцах почвы. Результаты исследования подтверждают постулат о загрязнении почв городских локаций физиологически активными поллютантами, а также характеризуют использованное растение как чувствительный и легко воспроизводимый в искусственных условиях тест-организм. В ходе двухлетнего опыта была доказана возможность селекции генетической линии Taraxacum officinale с прогнозируемыми и однообразными свойствами, что обусловлено склонностью данного вида к апомиксису.

Биотестирование, одуванчик лекарственный, тест-организм, поллютант, всхожесть

Короткий адрес: https://sciup.org/149139569

IDR: 149139569 | УДК: 504.064.2.001.18 | DOI: 10.15688/nsr.jvolsu.2021.3.2

Текст научной статьи Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale L. как перспективный инструмент биодиагностики состояния городской среды

DOI:

Проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды может осуществляться и с применением фитоиндикации загрязнений. В условиях экологического неблагополучия риск существует для всех живых организмов, при этом растения раньше, чем животные, реагируют на смену условий среды обитания [5]. Выбор растения-индикатора для проведения биотестирования имеет первостепенное значение по причине видовой специфики реакции на различные поллютанты [11]. Тест-растения обозначают собой те самые биологические элементы, которые составляют тест-систему [6; 13].

Почвы в совокупности с растениями-индикаторами аккумулируют значительную часть загрязнений, поступающих из атмосферного воздуха, в результате чего они служат индикаторами техногенной нагрузки на окружающую среду [8]. Адсорбция загрязняющих веществ и их удержание являются основными экологическими функциями почвы, что влияет на ее продуктивность и пригодность для произрастания различных растений, также она выполняет важные средообразующие функции [17].

В 2019 г., по данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Волгоградской области, масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по региону от стационарных источников составила более 80 тыс. т, а выбросы в атмосферу от автотранспорта по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) составили 91,4 тыс. т [3].

Научный и практический интерес представляет проведение мониторинга окружающей среды на содержание различных форм загрязнений в почвах вблизи источников антропогенного воздействия на экосистемы [4; 12; 15]. Депонирующая роль почв во взаимодействии с растительностью переходит в метаболическую роль, что выражается в преобразовании поллютантов в более биодоступ-ные формы [2].

Получение растительного маркера, отвечающего на конкретные загрязнения, способствует своевременному определению их присутствия в окружающей среде. Выведение потомственной линии однообразных особей для использования их в качестве тест-объектов позволит получить точные резуль- таты, а их применение будет наиболее эффективным при биомониторинге.

Материалы и методы

Одуванчик лекарственный ( Taraxacum officinale L.) выбран в качестве биоиндикатора ввиду повсеместной распространенности и хорошей изученности. Taraxacum officinale активно применяется в экологическом мониторинге, особенно часто его используют в качестве индикатора тяжелых металлов. Выбор одуванчика именно для индикации тяжелых металлов обусловлен тем, что металлы накапливаются в его листьях и корневой системе [16; 17].

В качестве методики для проведения биотестирования с использованием одуванчика лекарственного ( Taraxacum officinale ) нами был выбран метод определения фитотоксичности по ингибированию прорастания семян и роста проростков [10]. В используемом методе для развернутой оценки влияния загрязнения почвы учитывается ряд показателей, принятых в семеноводстве, к которым относятся всхожесть, энергия прорастания, дружность прорастания и скорость прорастания. Фитотестирование как способ оценки применяется в природоохранной практике для оценки экологического состояния окружающей среды, уровень фитотоксичности почв отмечается при накоплении тяжелых металлов в количествах, превышающих ПДК [7; 14].

Под всхожестью понимают число проросших семян, выраженное в процентах от общего количества высаженных семян.

К энергии прорастания относят число семян, проросших за первые трое суток, выраженное в процентах от общего количества семян, взятых для проращивания [9].

Дружность прорастания представляет собой средний процент семян, проросших за первые сутки прорастания:

Д — П,

где Д – дружность прорастания; П – полная всхожесть; А – число дней прорастания.

Скорость прорастания – это сумма средних чисел семян, прорастающих ежедневно:

бв

С — a +1---+... +—, где С – скорость прорастания; а, б, в, …, n – число семян, проросших за первые, вторые, третьи и последующие сутки.

Также нами применялся метод определения всхожести семян, регламентируемый ГОСТ 12038-84 [1]. Для работы использовалась усредненная выборка 10 семян, полученная методом квартования из 100 семян. Семена раскладываются на трех слоях увлажненной фильтровальной бумаги в одноразовые контейнеры.

Для первого этапа исследования, проводимого в осенний период 2019 г., применялись семена Taraxacum officinale , собранные с плодоносящего одуванчика, произрастающего на территории города Волгограда. Семена высаживались в предварительно отобранную почву точек с неблагоприятным статусом, а также в месте с минимальным антропогенным воздействием на территории города Волгограда и Волгоградской области: на территории химического предприятия (ВОАО «Химпром»), на участке рядом с дорогой (2-я Продольная магистраль в Кировском районе города), в степи (Ольховский район, Волгоградская область). Контрольная выборка высеивалась на перлит. Для эксперимента был произведен отбор почвы с одинаковой глубины 20–30 см. Масса невысушенной почвы с каждой точки составила 1 килограмм. В каждую навеску почвы и перлит в начале эксперимента было высеяно по 20 семян. Образцы почвы и семена растений собирались в сентябре 2019 года.

По завершению опыта по определению фитотоксичности методом оценки ингибирования прорастания семян и роста проростков были выбраны наиболее типичные особи, от которых в конце весны 2020 г. был собран урожай семян.

На втором этапе исследования, который проводился осенью 2020 г., отобранные семена использовались для проверки следующих почвенных образцов: условно чистая почва, отобранная в степной зоне (Ольховский район, Волгоградская область); почвы загрязненной зоны химического предприятия (ВОАО «Химпром»), участка рядом с дорогой (2-я Продольная магистраль в Кировском районе го- рода) и с территории промышленного объекта (ВМК «Красный Октябрь»).

Результаты и обсуждение

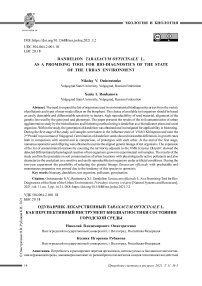

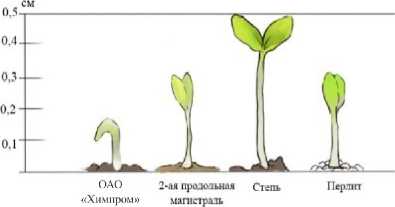

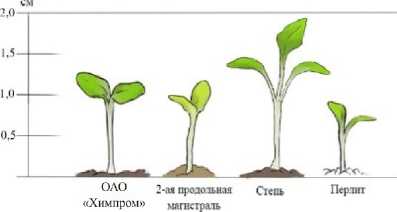

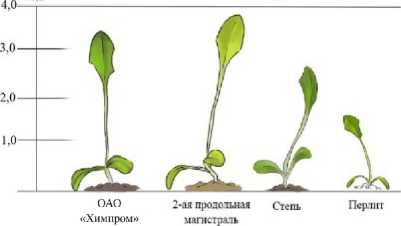

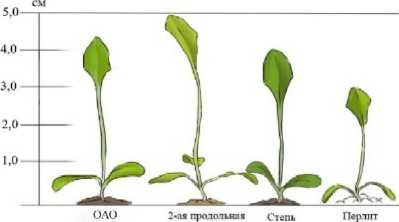

В ходе проращивания семян в рамках первого этапа исследования было произведено сравнение ростков по внешнем признакам (рис. 1). При сравнении ростков, проросших в исследуемой почве к третьему дню наблюдения, можно отметить, что наиболее интенсивно проросли семена, высаженные в степную почву; семена, высаженные в перлит, проросли чуть позже, чем семена в степной зоне (рис. 1а). К шестому дню наблюдения можно отметить, что у особей, проращиваемых в почве степной зоны, в отличие от других, появились третьи листочки, более заостренные (рис. 1б). На двенадцатый день наблюдений отмечено резкое ускорение роста у особей, выращиваемых в почве, отобранной рядом с химическим предприятием и автомагистралью (рис. 1в). Такую парадоксальную реакцию можно объяснить тем, что находящиеся в данной почве загрязняющие вещества могли выступить в роли ростовых стимуляторов. На двенадцатый день все проросшие ростки имели по три листочка, один из которых имел уже четкую вытянутую форму (то есть был первым настоящим листом в обрамлении двух семядольных листочков). К последнему дню наблюдения одуванчики, выращиваемые в почве, отобранной рядом с дорогой, более вытянуты по сравнению с другими ростками (рис. 1г). Наименьший прирост к концу наблюдения был отмечен у особей, выращиваемых в чистом перлите. У более крупных ростков стали появляться последующие листья характерной для вида формы.

В ходе развернутой оценки влияния загрязнения почвы были определены всхожесть и энергия прорастания семян в отобранной почве. По формулам (1) и (2) были рассчитаны дружность прорастания и скорость прорастания семян.

Для определения всхожести семян было учтено количество семян, проросших к последнему дню наблюдения. Таким образом, можно отметить, что минимальные всхожесть и энергия прорастания отмечены у семян, выращиваемых в почве, отобранной рядом с дорогой. Максимальным процентом дружности прорастания обладают семена, выращиваемые в чистом перлите (см. табл. 1).

а) третий день эксперимента

б) шестой день эксперимента

в) двенадцатый день эксперимента

Рис. 1. Размеры ростков Taraxacum officinale в первом эксперименте

«Химпром» магистраль

г) двадцать первый день эксперимента

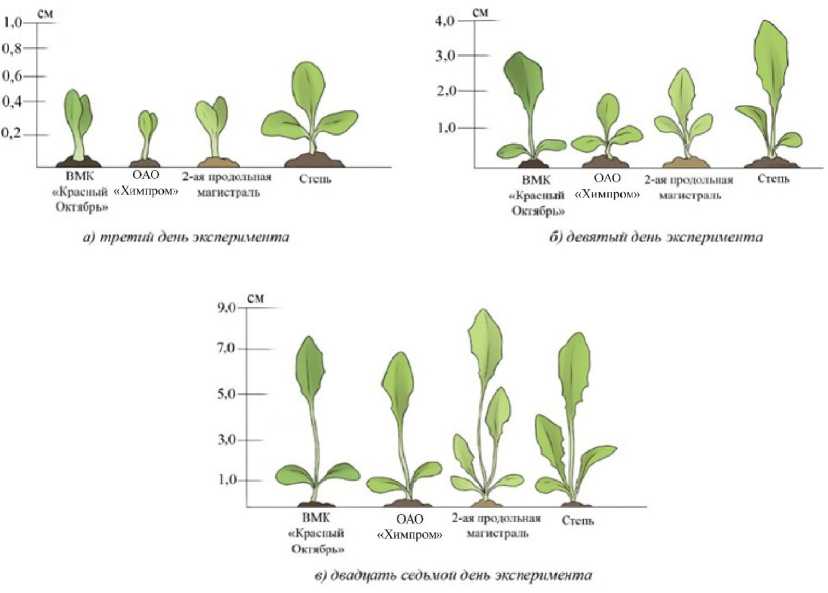

Сравнивая ростки Taraxacum officinale в ходе второго этапа исследования (рис. 2), можно отметить, что семена, высаженные в почву, характеризующуюся минимальным антропогенным воздействием, в первые дни прорастали более интенсивно, чем семена, высаженные в загрязненную почву (рис. 2 а ).

К девятому дню у ростков появились первые настоящие заостренные листочки, за исключением образцов проращиваемых в почве, отобранной на территории ОАО «Химпром» (рис. 2б). Это связано с запоздалой всхожестью семян, проращиваемых в данной почве, по сравнению с другими образцами. К двадцать седьмому дню у всех проростков имеется по три листа (один настоящий лист и два семядольных). Также отмечено, что рос- тки в почве, подвергшейся действию транспортных поллютантов, характеризовались менее насыщенной окраской по сравнению с другими образцами. Это сигнализирует о меньшем содержании хлорофилла. У большинства особей, выращиваемых в почвах, отобранных в условно чистом месте и рядом со 2-й Продольной магистралью Волгограда, к этому времени имеется уже более трех листков (рис. 2в).

Оценка влияния загрязнения на ростовые процессы одуванчика лекарственного в ходе второго этапа проводились аналогичным первому этапу образом по тем же формулам (1) и (2). Семена, пророщенные в степной почве, значительно превосходили другие образцы по энергии прорастания. Се-

Таблица 1

Показатели развернутой оценки влияния загрязнения почвы на прорастание семян за 2019 год

|

Показатели |

Образцы отобранной почвы |

|||

|

ОАО «Химпром» |

2-я Продольная магистраль |

Степь |

Чистый перлит |

|

|

Всхожесть семян |

80 % |

30 % |

90 % |

90 % |

|

Энергия прорастания семян |

65 % |

30 % |

80 % |

85 % |

|

Дружность прорастания семян |

15 % |

5 % |

8,5 % |

30 % |

|

Скорость прорастания семян |

5,1 |

2,3 |

6,1 |

6,6 |

Рис. 2. Размеры ростков Taraxacum officinale во втором эксперименте

мена, выращиваемые в почве, отобранной рядом с дорогой, отличаются энергией прорастания от семян, выращиваемых в почвах, отобранных рядом с предприятиями, и характеризуются большой всхожестью (табл. 2).

Таким образом, результаты двухэтапного опыта подтверждают общую тенденцию снижения показателей динамики прорастания семян и физиологического благополучия проростков одуванчика лекарственного. Также следует отметить повторяемую дифференцированную реакцию на различия в количественных и качественных характеристиках загрязнения обследуемой среды, что подтверждает возможность использования растения в качестве тест-организма в биодиагностической практике.

Заключение

В результате всех проведенных исследований и наблюдений нами были сделаны выводы о перспективности применения одуванчика лекарственного Taraxacum officinale в качестве биоиндикатора для проведения экологического мониторинга. Исследование загрязненных почвенных образцов подтвердило, с одной стороны, физиологически значимый уровень техногенной токсичности почв городской агломерации, с другой – возможность использования одуванчика лекарственного в качестве тест-организма благодаря его хорошо дифференцируемой реакции на поллютанты. Также к материальным результатам исследования следует отнести получение семенного фонда для дальнейшей селекции устойчивой линии с выровненным генофондом и фенотипической реакцией на воздействия в ходе биотестирования.

Список литературы Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale L. как перспективный инструмент биодиагностики состояния городской среды

- ГОСТ 12038-84. Межгосударственный стандарт. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1984 № 4710) (ред. от 01.03.1995. с изм. от 01.10.1999). -Электрон. текстовые дан. - Режим доступа: http:// www.consultant.rn/search/?q=%D0%93%D0% 9E%D0%A1%D0%A2+12038-84. - Загл. с экрана.

- Влияние присутствия подвижных форм Zn, Cu, Ni на функционирование системы «почва-мик-робиота-растение» в зерновых агроценозах / Е. А. Иванцова [и др.] // Экология и промышленность России. - 2018. - Т. 22, № 11. - С. 56-59. - DOI: https://doi.org/10.18412/1816-0395-2018-11-56-59.

- Доклад «О состоянии окружающей среды Волгоградской области в 2019 году» / редкол.: B. Е. Сазонов [и др.] ; Ком. природ. ресурсов, лесн. хоз-ва и экологии Волгогр. обл. - Волгоград : ТЕМПОРА, 2020. - 300 с.

- Заикина, В. Н. Способы трансформации тяжелых металлов в почвах агломерации Волгоград-Волжский / В. Н. Заикина, А. А. Околелова, М. П. Корчагина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. -2018. - Vol. 2, № 22. - С. 52-62. - DOI: https://doi.org/ 10.21685/2307-9150-2018-2-5.

- Ильин, В. Б. Тяжелые металлы и неметаллы в системе почва-растение : монография / В. Б. Ильин ; отв. ред. А. И. Сысо ; Рос. акад. наук. Сиб. отд-ние; Ин-т почвоведения и агрохимии. - Новосибирск : СО РАН, 2012. - 220 с.

- Межневский, В. Н. Растения-индикаторы /В. Н. Межневский. - М. : ACT, 2004. - 76 с.

- Плеханова, И. О. Применение методов биотестирования при оценке экологического состояния почв / И. О. Плеханова, О. А. Золотарёва, И. Д. Тарасенко // Вестник Московского университета. Серия 17, Почвоведение. - 2018. - № 4. - C. 36-46.

- Почвенный покров как индикатор полиметаллического загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха г. Казани / Ю. А. Тунакова [и др.] Показатели развернутой оценки влияния загрязнения почвы на прорастание семян за 2020 год // Российский журнал прикладной экологии. -2019. - № 1. - С. 53-57.

- Привалова, Н. М. Определение фитотоксич-ности методом проростков / Н. М. Привалова [и др.] // Успехи современного естествознания. - 2006. -№ 10. - С. 45.

- Чеснокова, С. М. Биологические методы оценки качества объектов окружающей среды : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Методы биотестирования / С. М. Чеснокова, Н. В. Чугай ; Владим. гос. ун-т. - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2008. - 92 с.

- Шадрина, Е. Г. Биоиндикационная оценка качества среды / Е. Г. Шадрина, В. Ю. Солдатова, В. С. Макаров. - Новосибирск : Наука, 2017. - 240 с.

- Экологическая оценка городских агломераций на основе индикаторов устойчивого развития / Е. А. Иванцова [и др.] // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. - 2019. - Т. 21, № 2. - С. 143156. - DOI: https://doi.Org/10.15688/jvolsu3.2019.2.13.

- Яковишина, Т. Ф. Экотоксикологическая оценка городских почв методом биотестирования / Т. Ф. Яковишина // Universum: химия и биология. - 2015. - Т. 8, № 16. - С. 14-21.

- Ecotoxicological Hazard Assessment ofDeicing Chemicals for Higher Plants / M. D. Fedorchenko [et al.] // E3S Web of Conferences. Actual Problems of Ecology and Environmental Management: Cooperation for Sustainable Development and Environmental Safety, APEEM. - 2020. - Vol. 169. - Art. 01020. - DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016901020.

- Heavy Metals in Suburban Ecosystems of Industrial Centres and Ways of Their Reduction / N. V. Onistratenko [et al.] // Ekologia (Bratislava). - 2016. - Vol. 35, no. 3. - P. 205-212.

- Zhuykova, E. V. Genetic Diversity in Local Taraxacum officinale L. Populations from Habitats Varied in Toxic Load / E. V. Zhuykova, E. R. Zinnatova, I. S. Kiseleva // The Fourth International Scientific Conference Ecology and Geography of Plants and Plant Communities. - Ekaterinburg : Knowledge E, 2018. - C. 243-253. - DOI: https://doi.org/10.18502/ kls.v4i7.3245.

- Van Dongen, S. The Statistical Analysis of Fluctuating Asymmetry: REML Estimation of a Mixed Regression Model / S. Van Dongen, G. Molenberghs, E. Matthysen // J. of Evol. Biol. - 1999. - Vol. 12. -P. 94-102. - DOI: https://doi.org/10.1046/j.1420-9101.1999.00012.x.