Огонь в погребальной практике населения одиновской культуры (по материалам могильников Барабинской лесостепи)

Автор: Нестерова М.С.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена характеристике следов использования огня в погребальной практике населения одиновской культуры, их классификации и интерпретации в свете аналогий синхронных погребальных традиций и этнографических параллелей. Выделено три группы захоронений: со следами использования огня в могильной яме без воздействия на скелет, частичное обожжение скелета в могиле или на стороне, полное сожжение (кремация) в могиле или на стороне. Предложены варианты реконструкций различных манипуляций с использованием огня. Отмечена устойчивая традиция частичного обожжения умершего в могиле с использованием бересты, которая сохранилась до этнографической современности. Сделан вывод о жесткой регламентации действий, связанных с использованием огня в погребальном обряде одиновского населения.

Погребальная практика, одиновская культура, Барабинская лесостепь, следы огня, сожжение

Короткий адрес: https://sciup.org/147251710

IDR: 147251710 | УДК: 903.4 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-7-108-118

Текст научной статьи Огонь в погребальной практике населения одиновской культуры (по материалам могильников Барабинской лесостепи)

,

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-18-00424,

,

Особое место при реконструкции мировоззрения древнего населения занимает изучение роли огня и его символов в погребальной практике. В погребально-поминальных памятниках, исследованных на территории Западной Сибири, регулярно отмечаются следы древних ритуалов, связанных с огнем (см., например: [Матющенко, 1973; Илюшин, 2009; Ковалевский, 2016]). К ним относятся прокалы на поверхности, в заполнении или на дне могильных ям, остатки сожженных погребальных конструкций, золы и углей, частичное обожжение или полное трупосожжение погребенного, остатки погребальных и жертвенных костров [Очерки культурогенеза…, 1994, с. 325]. По археологическим и этнографическим сведениям исследователи выделяют следующие основные функции огня в погребальном обряде: очистительную, защитную, коммуникативную (см., например: [Смирнов, 1975, с. 156–157; Кирюшин и др., 2003, с. 76; Очерки культурогенеза…, 1994, с. 345, 368]). Вместе с тем зачастую тщательный анализ следов использования огня в контексте погребальных комплексов позволяет в некоторых случаях подвергнуть сомнению наличие ярко выраженного «культа огня» (см., например: [Ульянов, 2002]).

В могильниках одиновской археологической культуры эпохи ранней-развитой бронзы, исследованных на территории Барабинской лесостепи, также фиксируются следы использования огня в погребальной практике, хотя и отмечается их незначительное количество в общем массиве захоронений [Молодин, 2012, с. 179]. В то же время разнообразие следов огня и определенная устойчивость этих признаков свидетельствуют о важной роли огня в погребальной практике и мировоззрении носителей одиновской культуры в целом. Это позволяет еще раз обратиться к этой проблеме, особенно в свете завершения полного исследования могильников Тартас-1 и Усть-Тартас-2, где одиновские захоронения составляют значительную часть погребальных комплексов.

Цель работы – характеристика следов использования огня в погребальной практике оди-новского населения, их классификация и интерпретация в свете аналогий синхронных погребальных традиций и этнографических параллелей.

Для исследования были выбраны одиновские захоронения из памятников Сопка-2/4А, Тартас-1 и Усть-Тартас-2, изученных под руководством В. И. Молодина [Молодин, 2012; Молодин и др., 2022]. Как отмечалось выше, отличительной особенностью одиновских могильников Барабы является их полное исследование сплошными площадями, что позволяет проводить корректные статистические сравнения. Также все три могильника расположены по берегам р. Тартас недалеко друг от друга. Близки они и в хронологическом отношении. Так, радиоуглеродные даты позволяют выделить раннюю (первая половина III тыс. до н. э.) и позднюю (последняя треть III тыс. до н. э.) группы памятников [Марченко и др., 2016, с. 166]. Практически все погребения, включенные в настоящее исследование, относятся к раннему периоду бытования носителей одиновской культуры.

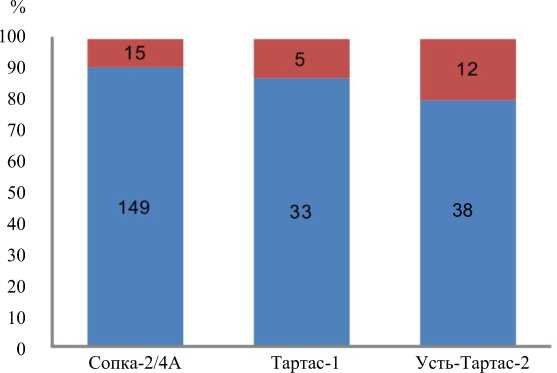

Среди 164 захоронений на памятнике Сопка-2/4А различные следы огня обнаружены в 15 объектах (9 %), на могильнике Тартас-1 – в 5 могилах из 38 (13 %), на Усть-Тартасе-2 – в 12 погребениях из 50 (24 %) (рис. 1). Таким образом, из учтенных в исследовании 252 погребений использование огня отмечено для 32 комплексов, что составляет 12,6 %.

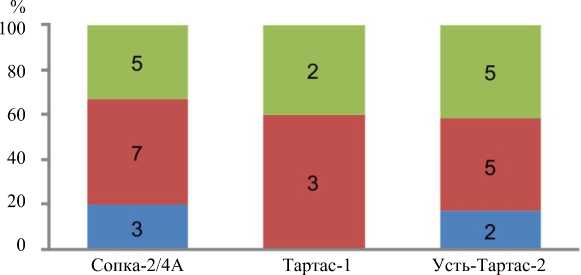

В погребальной практике одиновского населения достаточно разнообразны способы применения огня. Условно можно выделить три группы: следы использования огня в могильной яме без воздействия на скелет, частичное обожжение скелета в могиле или на стороне, полное сожжение (кремация) в могиле или на стороне (рис. 2).

Погребения без следов огня Погребения со следами огня

Рис. 1. Соотношение погребений одиновской культуры без следов / со следами использования огня

Fig. 1. The ratio of burials of the Odino culture without traces / with traces of the use of fire

Погребения со следами использования огня в могильной яме без воздействия на скелет

Погребения с частичным обожжением скелета в могиле или на стороне

Погребения с кремацией в могиле или на стороне

Рис. 2. Соотношение погребений одиновской культуры с разными вариантами применения огня в погребальной практике

Fig. 2. The ratio of burials of the Odino culture with different variants of the use of fire in funeral practice

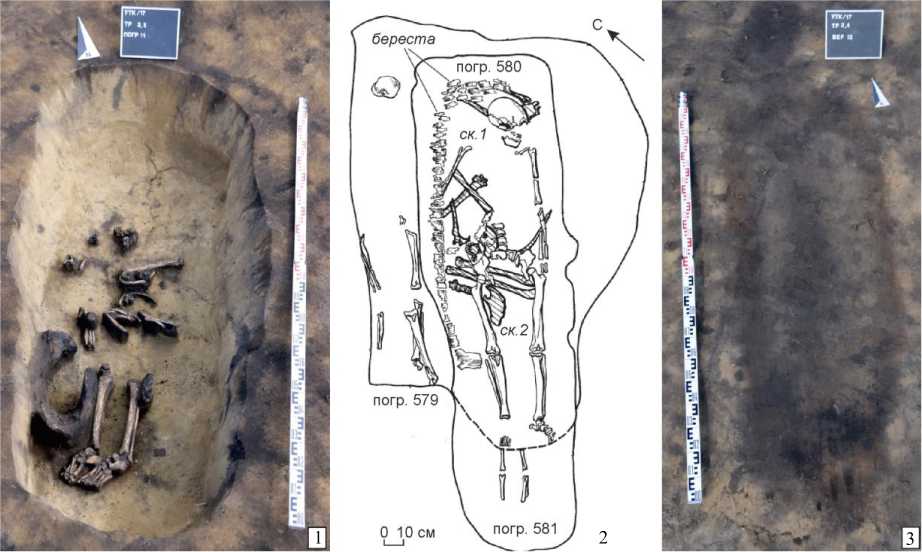

Рис. 3. Погребения первой группы со следами использования огня без воздействия на скелет: 1 – погр. 1, Усть-Тартас-2; 2 – погр. 580, Сопка-2/4А; 3 – погр. 12, Усть-Тартас-2

Fig. 3. Burials of the first group with traces of the use of fire without affecting the skeleton:

1 – burial 1, Ust-Tartas-2; 2 – burial 580, Sopka-2/4A; 3 – burial 12, Ust-Tartas-2

К первой группе относятся погребения, в которых обнаружены: угли (возможно, сгоревшие деревянные или берестяные предметы?) (рис. 3, 1), мелкие фрагменты кальцинированных костей, обожженные фрагменты бересты по периметру могильной ямы (рис. 3, 2), про-кал верхней части заполнения, на дне (в районе черепа или ног) и по стенкам / одной стенке могильной ямы. Здесь следует выделить группу погребений из могильника Усть-Тартас-2, отличительной особенностью которых является выраженная линза прокала шириной до 0,1 м по контуру пятна могильной ямы на уровне материка (рис. 3, 3). Всего к этой группе относятся 12 захоронений (37,5 %), обнаружены они на всех трех могильниках, что говорит об устойчивости традиции использования огня в погребальной практике. Однако следует учитывать, что выявленные следы огня могут быть связаны с проявлениями совершенно различных действий, в том числе и утилитарного характера. Так, сожжение предметов погребального инвентаря (деревянных, берестяных?) может быть аналогом преднамеренной порчи артефактов для их отправления в загробный мир (см., например: [Очерки культурогенеза…, 1994, с. 400, 406]). Наличие в заполнении угольков и мелких кальцинированных костей (в том числе костей животных и птиц) может свидетельствовать о разведении в могиле погребального костра или о ссыпании в могилу остатков тризны. Так, в погр. 577 мог. Соп-ка-2/4А на уровне погребенной почвы в центре могилы обнаружен развал сосуда с прокалом под ним. По этнографическим сведениям, возможны варианты интерпретации подобных следов. Например, чулымские тюрки ставили в гроб для окуривания пришедшую в негодность чашку, в которой разводили огонь, а после высыпали угли в могилу [Там же, с. 345, 347]. Аганские ханты клали в гроб несколько угольков из домашнего очага умершего [Там же, с. 356]. Обожжение могильной ямы или ее органических (деревянных / берестяных / кожаных) конструктивных элементов чаще всего связывается с очистительной функцией огня (см., например: [Кирюшин и др., 2003, с. 76; Илюшин, 2009, с. 71]). Однако некоторые ис- следователи отмечают, что у обжигания могильной ямы без конструкций могла быть и сугубо прикладная роль, а именно оттаивание земли при совершении погребений в зимнее время [Ульянов, 2002, с. 20]. Так, концентрация из 6 могил с обожженными стенками в одном ряду на памятнике Усть-Тартас-2 могла быть связана с относительной одновременностью их сооружения в холодное время года. Также И. В. Ульянов отмечает, что наличие следов огня в ограбленных / нарушенных погребениях могло быть связано именно с постпроцессуальным нарушением, когда требовалось уничтожить погребальные конструкции, чтобы добраться до погребенного [Там же, с. 17].

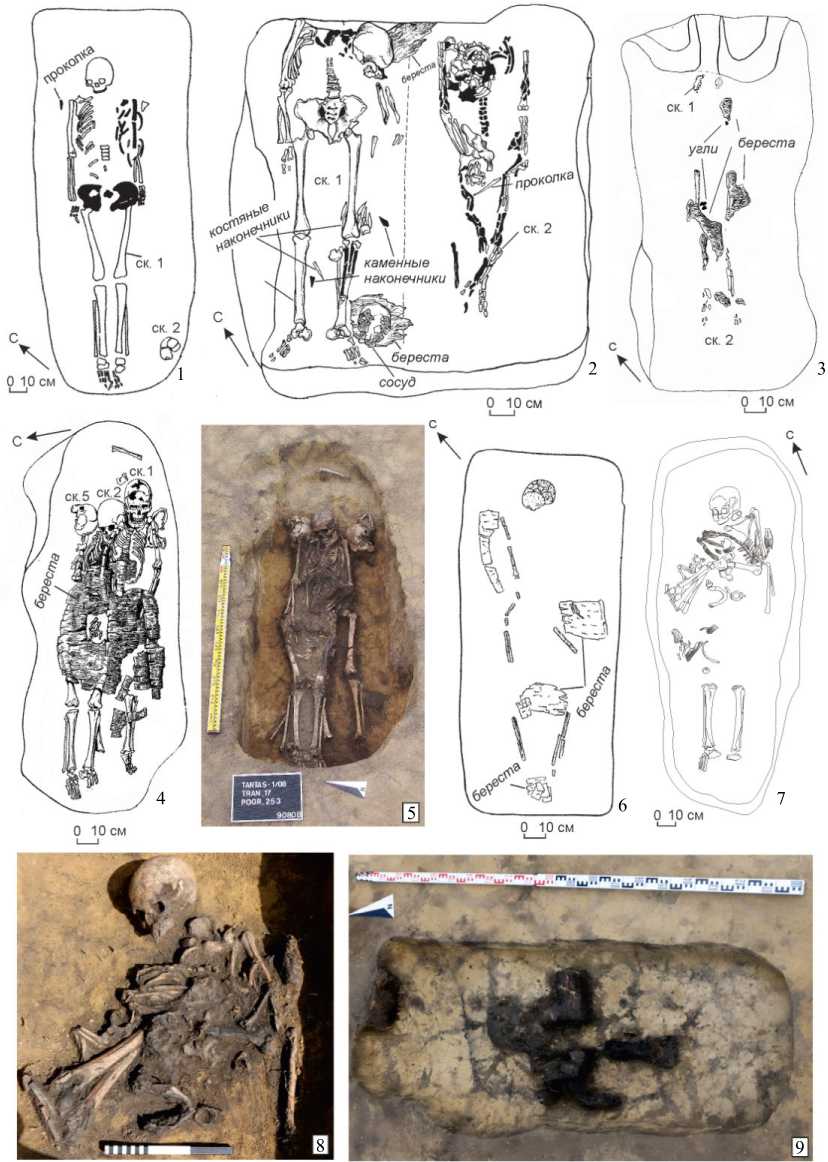

Во вторую группу входят погребения с частичным обожжением скелета в могильной яме (12 об.) или за ее пределами (3 об.), что составляет 46,8 % от общего числа одиновских захоронений со следами огня. Здесь нужно отметить, что 7 таких захоронений (т. е. более половины) относятся к ярусным, поэтому количество погребенных со следами частичного обож-жения превышает количество могил (21 ск.). Неполное обожжение скелета за пределами могилы при сохранении анатомического порядка костей отличалось отсутствием иных следов огня в могильной яме и зафиксировано только в погребениях могильника Сопка-2/4А (рис. 4, 1 ). Захоронения с частичным обожжением погребенного в могильной яме, сопровождавшиеся интенсивными следами горения по стенам, на дне и в заполнении (рис. 4, 2 ), присутствуют на всех трех могильниках (6 об. - Сопка-2/4А; 3 об. - Тартас-1; 5 об. - Усть-Тар-тас-2). Одной из ярких разновидностей этих захоронений является использование бересты (7 погребений, также встречаются на всех могильниках). В некоторых случаях фиксируется только покрывающее полотнище бересты (сохранившееся фрагментами) (рис. 4, 3 ), причем, в ярусных погребениях нижележащий скелет покрыт своим листом. В погр. 253 могильника Тартас-1 отмечено наличие берестяных «конвертов», в которые были обернуты тела погребенных (рис. 4, 4 , 5 ). В погр. 266 памятника Сопка-2/4А (рис. 4, 6) зафиксированы остатки берестяного «короба», «перевязанного тонким шнуром или украшенного орнаментом, имитирующим перевязь» [Молодин, 2012, с. 83]. В погр. 367 (Тартас-1) и погр. 2 (Усть-Тартас-2) также наблюдались вертикально сохранившиеся фрагменты бересты, свидетельствующие о наличии некой объемной конструкции. Интересно, что в ярусных погребениях встречаются случаи, когда завернуты в бересту или покрыты ей только верхние 1–2 скелета, нижние же не несут на себе следов воздействия огня. Это может свидетельствовать о завершающей роли подобного погребального ритуала в процессе устройств коллективных захоронений. Также важно подчеркнуть, что, судя по сохранности и комплектности костей, по крайней мере часть таких захоронений можно отнести ко вторичным. В двух случаях от погребенных сохранились лишь обожженные черепа.

По степени обожжения скелета можно разделить погребения условно на две группы: следы огня фиксируются либо на части скелета (грудная клетка, ребра, кости таза, верхняя часть бедренных костей, редко череп (его лицевая часть или нижняя челюсть)) (см. рис. 4, 1 ), либо на всех костях (см. рис. 4, 2 , 9 ). Однако даже в случае признаков обожжения всего скелета наибольшая степень температурного воздействия отмечается в районе грудной клетки погребенного. Как правило, кости не кальцинированы, а обуглены до темно-коричневого, черного и даже при растрескивании сохраняют анатомическую целостность. Судя по цвету и интенсивности прокала и степени обугленности бересты, сожжение производилось в открытой могильной яме, однако не очень продолжительное время. Костер разводился в центральной части ямы, в районе грудной клетки погребенного. Возможно, это было связано с представлениями о том, что грудь является вместилищем души человека, местом его жизненной силы [Ульянов, 2002, с. 16]. Затем яма засыпалась, видимо, непосредственно в процессе горения, о чем свидетельствует обугливание бересты, произошедшее без доступа кислорода. Также следует отметить, что обожжению в одном случае подвергся и инвентарь (костяная проколка в погр. 189, Сопка-2/4А, см. рис. 4, 2 ), в другом - тушка животного, уложенная в районе грудной клетки погребенного (погр. 5, Усть-Тартас-2, см. рис. 4, 7 , 8 ).

Рис. 4. Погребения второй группы с частичным сожжением скелета:

1 – погр. 255, Сопка-2/4А; 2 – погр. 189, Сопка-2/4А; 3 – погр. 274, Тартас-1; 4 – погр. 253, первый ярус, Тартас-1;

5 – погр. 253, второй ярус, Тартас-1; 6 – погр. 266, Сопка-2/4А; 7, 8 – погр. 5, Усть-Тартас-2; 9 – погр. 2, Усть-Тартас-2

Fig. 4. Burials of the second group with partial skeleton burning:

1 – burial 255, Sopka-2/4A; 2 – burial 189, Sopka-2/4A; 3 – burial 274, Tartas-1; 4 – burial 253, first tier, Tartas-1; 5 – burial 253, second tier, Tartas-1; 6 – burial 266, Sopka-2/4A; 7, 8 – burial 5, Ust-Tartas-2; 9 – burial 2, Ust-Tartas-2

Половозрастная дифференциация в таких захоронениях не выражена. Встречаются погребенные как мужского, так и женского пола, возраст варьирует от 20 до 60 лет. Детских же захоронений встречено всего два. В погр. 209 (Сопка-2/4А) рядом со взрослым скелетом был помещен обожженный череп ребенка, в погр. 2 (Усть-Тартас-2) обожжению подвергся скелет ребенка 5–7 лет (см. рис. 4, 9 ).

Обряд частичного обожжения (кремации) в могильной яме или на стороне отмечен и у ряда носителей синхронных культур. Например, погребения с обугленной берестой исследованы в массиве кротовских захоронений могильника Сопка-2/4Б, В: «кремировались в могиле либо уже полуразложившиеся кости, либо подвергшиеся предварительному хранению или термическому воздействию» [Молодин, Гришин, 2016, с. 362]. Примечательно, что авторы относят эту часть некрополя к «смешанной» группе, сформированной в рамках как кротовской, так и одиновской погребальных традиций [Там же, с. 310]. Этим, вероятно, обусловлены идентичные черты погребальной практики в сфере применения огня. Встречаются могилы с использованием огня и в материалах елунинской культуры (мог. Телеутский Взвоз-1). Авторы отмечают, что «костер разводился возле вырытой ямы, и лишь потом его сдвигали в могилу. В этом случае кости умершего оказывались частично повреждены огнем» [Кирюшин и др., 2003, с. 75].

Факты частичной кремации погребенных отмечены в неолитических могильниках Томского Приобья [Дульзон, 1958, с. 323; Матющенко, 1973, с. 84], в памятниках переходного времени от неолита к бронзе Зауралья [Очерки культурогенеза…, 1994, с. 51]. Анализ традиций трупообожжения в культурах эпохи поздней бронзы предпринят С. А. Ковалевским [2016].

При описании практики частичной кремации на Томском неолитическом могильнике А. П. Дульзон отмечает, что «этот примечательный обычай… сохранился в районе Средней Оби до XVII в.» [1958, с. 314]. Ю. И. Ожередов при реконструкции погребального обряда позднесредневековых селькупов по археологическим данным также отмечает факты частичной кремации умерших на месте погребения [2009, с. 80]. Г. И. Пелих в работе по происхождению селькупов добавляет, что сведения о данном обычае ей удалось собрать у информаторов даже в серередине XX в. и выделить его в особый (IV) тип захоронения: «умерших заворачивали в шкуры молодых животных (телят) или в бересту. В таком виде труп привязывали на ремнях к ветвям деревьев. Труп висел на дереве, пока не высыхал <…> Затем ремни, на которых висел покойник, перерезали, и труп падал на землю… Вторая часть погребального ритуала состояла в том, что выкапывали неглубокую могилу (около 70 см). Опускали туда завернутый по-прежнему в кожу или бересту труп покойного и закрывали его полотнищем из бересты. Сверху могилу перекрывали продольными сухими жердями. На них накладывали дрова и поджигали. В костер бросали вещи покойного. Когда сухие жерди, покрывающие могилу, прогорали и горящий костер падал в могилу на труп, могилу начинали засыпать землей. Это торопились сделать раньше, чем костер окончательно догорал. Если костер гас раньше, чем могила покрывалась землей, это считалось плохим признаком» [Пелих, 1972, с. 72–73]. Вероятно, перед нами наиболее полное и близкое описание одной из возможных реконструкций погребальной практики одиновского населения, учитывая все ограничения и допущения метода этнографических параллелей. По крайней мере можно констатировать, что традиция частичной кремации была очень устойчивой среди охотников-рыболовов-собирателей лесостепной и таежной зон Западной Сибири.

К третьей самой малочисленной группе относятся пять погребений с полным сожжением умершего, совершенным в могильной яме или на стороне (15,7 %). Они представляют собой скопления немногочисленных мелко фрагментированных обожженных до белого костей (рис. 5). Их интерпретация затруднена нарушенным характером заполнения части из них, вследствие чего сложно оценить, является ли маленький объем кальцинированных костей следствием их утраты в процессе нарушения или это характерная черта погребальной

Рис. 5. Погребения третьей группы с кремацией:

1 – погр. 246, Сопка-2/4А; 2 – погр. 589, Сопка-2/4А; 3 – погр. 7, Усть-Тартас-2; 4 – погр. 12, Усть-Тартас-2

Fig. 5. Burials of the third group with cremation:

1 – burial 246, Sopka-2/4A; 2 – burial 589, Sopka-2/4A; 3 – burial 7, Ust-Tartas-2; 4 – burial 12, Ust-Tartas-2

практики. В любом случае малое количество подобных захоронений свидетельствует об их экстраординарном характере, однако расположение этих могил в рядах одиновских погребений, их конфигурация и размеры не позволяют отнести их к инокультурным. Возможно, причина полной кремации могла быть связана с плохой сохранностью скелета после его временного экспонирования. Также нельзя исключить влияния других факторов, например причины смерти. Однако такие реконструкции на настоящем этапе исследования не являются доказательными и верифицируемыми.

Заключительный этап анализа погребений со следами воздействия огня заключается в выявлении особенностей их распределения в пространстве могильного поля. На могильнике Сопка-2/4А исследуемые захоронения не составляют выраженных планиграфических групп, располагаются по одному-два в рядах других погребений, рассредоточены по некрополю. Стоит лишь отметить группу из погребений 246, 247, 251, 253, 255, которая локализована в северной части одиновского массива захоронений, в месте его соприкосновения с кротов-ской частью могильника. Аналогичную картину мы наблюдаем для могильников Тартас-1 и Усть-Тартас-2, где погребения со следами использования огня рассредоточены среди других могил. Исключение составляет упомянутый выше выраженный ряд из 6 погребений на памятнике Усть-Тартас-2 со следами обжига могильных ям.

Использование огня является одной из наиболее устойчивых и широко распространенных черт погребальной обрядности разновременного населения Западной Сибири от эпохи неолита до этнографической современности. Вместе с тем фиксируется множество вариантов следов применения огня в археологическом контексте, а следовательно, и действий (символических и реальных), совершенных в процессе погребения. Это относится и к погребальной практике одиновской культуры.

Разнообразие способов использования огня в захоронениях одиновской культуры свидетельствует о значимости огня в погребальной обрядности и мировоззрении в целом. Проведенный анализ позволил выявить три группы захоронений: со следами использования огня в могильной яме без воздействия на скелет, частичное обожжение скелета в могиле или на стороне, полное сожжение (кремация) в могиле или на стороне. Особо следует отметить традицию частичного обожжения умершего в могиле с использованием бересты, которая сохранилась до этнографической современности. Выявленная устойчивая повторяемость сочетания следов огня (даже учитывая небольшой процент таких погребений в общем массиве) позволяет говорить о жесткой регламентации действий, связанных с использованием огня в погребальной практике одиновского населения.