Охотничье-промысловый инвентарь русского населения Тарского Прииртышья в XVII-XVIII веках

Автор: Татаурова Л.В., Мыльников В.П.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: 3 т.49, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного исследования орудий охоты и промысла, обнаруженных при раскопках поселений Ананьино I, Изюк I, г. Тара, Бергамакского острога в Тарском Прииртышье. Особенности изготовления изделий определяются на основе аналогов из археологических объектов в Барабинской лесостепи, комплексов аборигенного населения Тарского Прииртышья, Албазинского и Саянского острогов, погребения сяньбийско-жужаньского времени в Горном Алтае. Для получения информации о разнообразии орудий охотничьего промысла, характерных для XVII-XVIII вв., привлечены коллекции Мангазеи, Алазейского и Стадухинского острогов, которые в силу специфики культурных слоев можно считать эталонными для обозначенного периода. Проведен сравнительно-типологический анализ многочисленных археологических артефактов. Приводятся данные технико-технологических исследований отдельных предметов, изготовленных из дерева и металла. Полученные результаты позволяют рассмотреть археологический материал из русских памятников Тарского Прииртышья XVII-XVIII вв. в системе вещевых комплексов вооружения и охотничье-промыслового инвентаря аборигенного населения Сибири позднего Средневековья и Нового времени, проследить его генетические связи с подобными предметными сериями Древней Руси и Русского государства XV-XVII вв.

Русское население, тарское прииртышье xvii-xviii вв, охотничье-промысловый инвентарь, лук, стрелы, типология, хронология

Короткий адрес: https://sciup.org/145146317

IDR: 145146317 | УДК: 39(571.13)"16-17" | DOI: 10.17746/1563-0102.2021.49.3.083-092

Текст научной статьи Охотничье-промысловый инвентарь русского населения Тарского Прииртышья в XVII-XVIII веках

В археологических материалах древнерусских памятников, как и в письменных источниках, заключена разнообразная информация о приспособлениях и приемах ведения охоты [Третьяков, 1951, с. 55, 73–75; Мальм, 1956, с. 108–116; Медведев, 1966, с. 11–12; Нидерле, 1956, с. 322; Чернецов, Куза, Кирьянова, 1985, с. 232–233]. В зависимости от способов охотничьего промысла все предметы и средства добычи зверя и птицы принято разделять на орудия для активной охоты (луки, стрелы, ружья) и пассивной (силки, самострелы, капканы и пр.) [Герасимов, 1990, с. 54–58].

Основой исследования послужили археологические материалы сельских комплексов русских XVII– XVIII вв., изученных на территории Омской обл. (памятники Ананьино I, Бергамак I, Изюк I и г. Тара).

Деревня Ананьина (памятник Ананьино I, Тарский р-н Омской обл.) – одно из первых русских поселений, о снованных вблизи Тары. Оно было построено на южном берегу одноименного озера – старицы Иртыша. К юго-западу от поселения находится кладбище. Эта деревня-однодворка известна по письменным источникам с 1624 г. Л.В. Татауро-вой в 2005, 2010–2020 гг. на поселении и кладбище исследованы 2 320 и 684 м2 площади соответственно, зафиксированы 81 погребение и 9 жилищных комплексов, которые включали восемь изб-связей и одностопную избу [Татауров и др., 2019, с. 200–204; Татаурова, 2020; Татаурова, Крих, 2015].

Остатки культурного слоя Бергамакского острога (памятник Бергамак I, Муромцевский р-н Омской обл.) фиксируются на коренной террасе р. Тары на северном краю современного с. Бергамак. Острог построен в 1668 г. на границе с барабинскими татарскими воло стями на левом берегу Тары. Л.В. Татауровой и С.Ф. Татауровым в 1996–1998 гг. раскопано 300 м2 площади памятника в наиболее разрушаемой рекой его части. В ходе раскопок открыты четыре постройки, остатки погреба, остатки деревянных строений, относящихся, возможно, к фортификационным сооружениям [Татауров и др., 2019, с. 206–207].

Деревня Изюк (памятник Изюк I, Большеречен-ский р-н Омской обл.) располагается на правом берегу Иртыша, напротив современного с. Евгащино, основана не ранее 1660–1670-х гг. В 1999–2004 гг. Л.В. Татауровой на памятнике изучен поселенческий и погребальный комплексы, вскрыто 1 805 м2 площади. Из девяти раскопанных объектов – пять жилых: изба, пятистенок с прирубом и три избы-связи [Там же, с. 204–206]. На кладбище исследовано 261 погребение [Татаурова, 2010].

Тарская крепость – первая русская крепость в Омском Прииртышье, заложенная в 1594 г., ныне – район- ный центр г. Тара (Омская обл.). Расположена в 300 км к северу от Омска на левом берегу Иртыша. С 2007 г. раскопками С.Ф. Татаурова и С.С. Тихонова* вскрыта площадь более 2 тыс. м2. Исследованы остатки Княжьей башни, входившей в систему крепостных укреплений, усадьба знатного жителя Тары (предположительно воеводы), мастерская по изготовлению обуви, кладбище XVIII в., фундамент Никольского собора и часть присоборного кладбища. В культурном слое, мощность которого ок. 4 м, зафиксированы строительные горизонты конца XVI – середины XX в., жилые и хозяйственные комплексы, деревянные мостовые [Татауров и др., 2019, с. 253–392; Татаурова и др., 2014, с. 142–242].

Промысловый орудийный комплекс на археологических памятниках, как и в этнографических собраниях, представлен небольшим набором вещей. Поэтому очень важно введение в научный оборот таких артефактов.

Цель исследования – охарактеризовать саадаки – набор вооружения лучника как тип инвентаря для активных видов охоты русского населения Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв.

В качестве условного эталона привлекаются коллекции Мангазеи, Алазейского и Стадухинского острогов. Материалы этих памятников синхронны коллекциям Тарского Прииртышья и характеризуют материальную культуру русских XVII–XVIII вв.

Материалы и методы исследования

Охотничий инвентарь для активных видов промысла русского населения Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв. представлен саадаками, а с XVIII в. – еще и огнестрельным оружием (последнее в статье не рассматривается). Из комплекта русского саадака в регионе использовались составные луки и разные виды стрел.

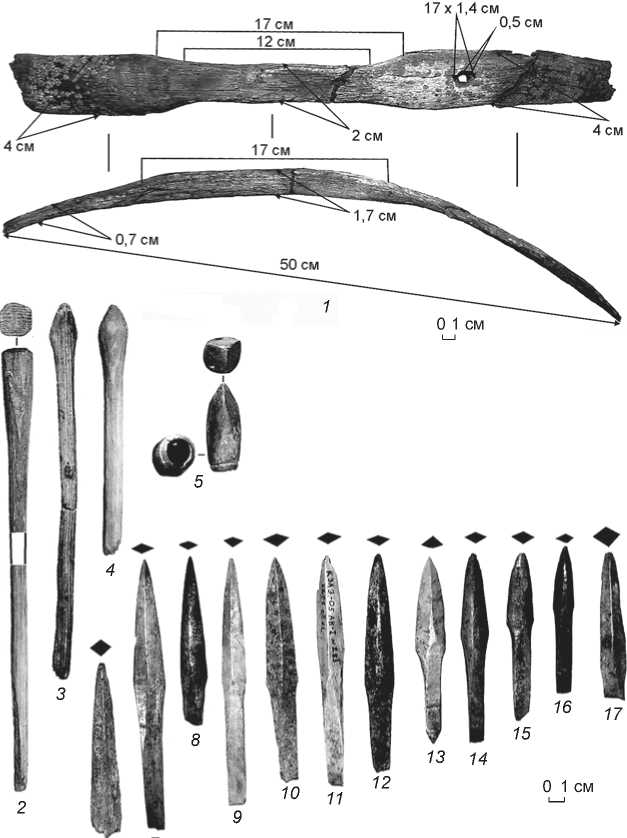

Фрагмент деревянной кибити – срединной части древка лука (терминология по: [Маркевич, 2005, с. 10, рис. 22]) – найден на поселении Ананьино I под настилом пола в избе-связи, относящейся по предметному комплексу к XVIII в. (рис. 1, 1 ). Его размеры: длина 50 см, ширина плечей по краям 3,7 и 4,0, толщина 0,7 см. Рукоять длиной 17 см, шириной, толщиной 1,8 см.

В поселенческих комплексах Тарского Прииртышья имеются три разновидности стрел: цельнодеревянные томары, костяные и железные наконечники (рис. 1, 2).

Рис. 1. Промыслово-охотничий инвентарь русских Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв.

1 – кибить лука; 2–4 – томары; 5 – втульчатый наконечник томара; 6 – втульчатый наконечник стрелы; 7–17 – черешковые наконечники стрел. 1 , 6–8, 11 , 12 , 14–17 – Ананьино I; 2 , 9 – Бергамак I; 3–5 – г. Тара; 10, 13 – Изюк I. 1–4 – дерево, 5–17 – кость.

Цельнодеревянных томаров 3 экз. Один из них – из Бергамакско-го острога – представлен фрагментом длиной 60 см. Диаметр древка 1 см, размеры головки (наконечника): длина 6 см, ширина граней 1,9 × × 1,9 см. В Таре обнаружены верхние части двух цельнодеревянных томаров с головкой конусовидной формы (см. рис. 1, 3, 4 ) [Татауров и др., 2019, с. 333]. В культурном слое города найдены также костяные втульчатые наконечники томаров (см. рис. 1, 5 ).

Представительна и разнообразна коллекция костяных наконечников стрел. На поселениях Тарского Прииртышья зафиксированы ок. 30 экз. таких проникателей разных типов и 3 заготовки; наконечники обнаружены и в Таре (см. рис. 1, 6–17 ; 2, 1–23 ).

Железных наконечников стрел на изученных русских памятниках Тарского Прииртышья значительно меньше (рис. 2, 24–41 ). Например, в Таре выявлен всего 1 экз.

(см. рис. 2, 25 ).

При проведении исследования использовались методы: сравнительно-типологический для систематизации и датирования наконечников стрел, технико-технологический и анатомический для анализа деревянной кибити и микроструктурный для изучения технологий изготовления некоторых железных нако-

4 CM

0,7 см

50 см

0 1 cм

16 17

13 14

2 10 11

4 CM

17 x 1,4 см к 0,5 см

®-

17 см

12 см

17 см

0 1 cм

2 см

1981, с. 74, табл. 64; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 62– 63, рис. 85, 4 ; 2017, с. 94, 163, 177 и др.]. В материалах Стадухинского острога представлены кибити сложносоставных луков, концевые вставки и наструги, Алазейско-го – защитные щитки из рога [Алексеев, 1996, с. 41–42].

Кибить, подобная по форме находке из Ананьино I, нечников стрел.

Характеристика материалов

отмечена в материалах татарского могильника XVI– XVIII вв. Абрамово-10 в Барабе [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 13, 46–47]. Конструкция этих луков характерна для изделий аборигенных народов Сибири и результаты исследования

Луки

Фрагмент кибити, найденный в Ананьино I, – не единственная находка, относящаяся к орудиям охоты, в материалах памятников XVII–XVIII вв. Сибири. В эталонных коллекциях Мангазеи имеются части кибити луков, наструги, стрелы, щитки [Белов, Овсяников, Старков, как во время, предшествующее приходу русских, так и в последующее, вплоть до начала XX в. [Симченко, 1976, с. 132–133; Соловьев, 1987, с. 25–27; Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 47–48; Ремесленные процессы…, 2011].

Луки в позднем Средневековье делали из разных пород дерева.

По результатам изучения анатомического строения древесины установлено, что кибить с поселения

Рис. 2. Черешковые наконечники стрел русских Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв. 1–4, 6, 7, 10–16, 19–24, 26, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 40 – Ананьино I; 5, 8, 9, 17, 18, 25 – Тара; 28, 29, 32, 33, 35, 38, 41 – Изюк I. 1–23 – кость, 24–41 – железо.

Ананьино I изготовлена из сосны кедровой ( Pinus sibirica Du Tour*).

Технико-технологический анализ кибити лука из Ананьино I позволил воссоздать процесс ее изготовления. Судя по анатомическому строению древесины, кибить лука сделана из ствола молодого кедра диаметром 6–7 см. Материал заготавливали глубокой осенью или в конце зимы, когда в стволе дерева устанавливалась минимальная естественная влажность. Основу будущего оружия делали вскоре после заготовки материала, пока древесина мягкая и пластичная, легче поддается обработке. Лук выстругивался лезвием остро отточенного ножа. Сначала формировали плечи, затем рукоять. Древесина с внутренней плоскости плечей удалялась мелкими, частыми движениями, срезающими тонкую стружку. Струже- ние каждого плеча происходило равномерно, симметрично, с уменьшением толщины от начала рукояти до окончаний рефлексирующих плоскостей. На торце каждого плеча на расстоянии 3–4 см вырезали небольшие косые углубления для тетивы. Рукоять под руку формировали по завершении изготовления пле-чей. Древесину срезали симметрично со всех сторон, чтобы рукоять максимально удобно лежала в сжатой ладони лучника. После изготовления рукояти плечи лука постепенно доводили до оптимальных параметров, периодически проверяя их гибкость и упругость. Затем заготовку без тетивы высушивали до определенной равновесной влажности на открытом воздухе в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, которые отрицательно влияют на гибкость изделия.

Лук, найденный в жилище, по нашему мнению, является оригинальным оружием, а не копией. С учетом того, что кибить лука обнаружена под настилом пола, можно допустить: оружие (может быть, уже пришедшее в негодность) было положено туда специально в качестве оберега для защиты жилища.

В Тарском Прииртышье, как и в других регионах Сибири, на протяжении XVII–XVIII вв. саадак использовали не только охотники, но и служилые люди. Возможно, похожий лук изображен на графической реконструкции внешнего облика служилого казака из Албазинского острога [Багрин, Фомин, 2019, с. 234, рис. 2.7.5]. Фрагмент кибити такого лука имеется в коллекции этого памятника [Мыльников, 2019, с. 288, рис. 2.11.3, 2 ].

Сходство с ананьинской находкой по анатомическому строению, форме и исполнению обнаруживает кибить лука с остатками рефлексирующих пле-чей из кург. 31 могильника сяньбийско-жужаньского времени Яломан II в Горном Алтае [Тишкин, Мыльников, 2016, с. 57–58, рис. 72]. Дополнительную информацию по технологии ее изготовления дает реконструкция, выполненная на основе находок из кург. 31 Г.Л. Нехведавичусом [Там же, рис. 73].

Луки Мангазеи, Алазейского и Стадухинско-го острогов отличаются от находки из Ананьино I. У мангазейских широкие – от 5,6 до 6–6,5–7,8 см – рефлексирующие плечи, свидетельствующие о большей убойной силе оружия, и иначе оформленные ручки [Белов, Овсяников, Старков, 1981, с. 74, табл. 65; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 62; 2017, с. 94, рис. 42, 3 ]. Луки из Алазейского и Стадухинского острогов [Алексеев, 1996, с. 41–42, табл. 58, 4 ] относятся к восточно-сибирским сложносоставным лукам якутского типа [Симченко, 1976, с. 114, 116, рис. 7]. Якутский лук, как и западно-сибирский, делали из двух пород дерева, но концевые накладки из кости (в острогах – из рога северного оленя) у него вклеивали в прорезь посередине на концах плечей [Там же, с. 133, рис. 7;

Алексеев, 1996, табл. 58, 4 ]. У западно-сибирского лука «выгнутый конец вклеивается своей клиновидной частью между пластинами, образующими спинку и внутреннюю часть лука» [Симченко, 1976, с. 133].

В материалах Мангазеи, кроме указанных предметов, имеется чехол для налучья из кожи с тисненым орнаментом [Белов, Овсяников, Старков, 1981, с. 74–75]; в Тобольске найдены шесть колчанов со стрелами [Матвеев, Аношко, 2019, с. 70, рис. 3, 3 ].

В литературе приводятся сведения о том, что саадаки в 1655/56 г. на Тобольском рынке продавали по 1,5 руб. за штуку [Вилков, 1967, с. 95].

Стрелы

Томары. Аналогичные по форме прииртышским целые томары с ушками для тетивы на конце известны в материалах Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 202, рис. 86, 5, 7 ] и Верхотурья (длина изделия 42 см) [Корчагин, 1998, с. 69, 73]. В Мангазее также найдены цельнодеревянные томары других форм, костяные наконечники томаров, древки стрел, костяные, железные наконечники разных типов, балансиры.

Коллекции Стадухинского и Алазейского острогов включают: томары трех типов – цельнодеревянные, костяные с плоской рабочей частью и костяные лопастные, а также костяные наконечники томаров, другие (преимущественно черешковые) наконечники из кости (восемь типов), железа (три типа) и древки [Алексеев, 1996, с. 42–43, табл. 61]. Наконечники томаров обнаружены в Томске [Чёрная, 2015, с. 248, рис. 149], Тобольске [Адамов, Балюнов, Данилов, 2008, с. 66, рис. 33, 8, 9 ; Балюнов, 2014, т. 1, с. 84–85; т. 2, с. 5, табл. 3] и Березове [Визгалов, Кардаш, 2012, с. 155].

По материалам памятников Древней Руси выделено пять типов костяных наконечников томаров, появление которых связывают с X–XII вв. [Медведев, 1966, с. 87–88, табл. 22, 25, 30]. Согласно типологии А.Ф. Медведева, втульчатый костяной наконечник из Тары относится к типу 5 – тупые массивные [Там же, с. 87, табл. 30, 106 ], датирующиеся X–XIV вв.

Томары использовались для пушной охоты.

Костяные наконечники стрел. Исследователями предложено несколько классификаций костяных наконечников из русских памятников Средневековья и Нового времени – для Древней Руси [Там же, с. 88–89]; Алазейского, Стадухинского, Саянского острогов [Алексеев, 1996, с. 42–43, табл. 62–65; Скобелев, 2002], Тобольска [Балюнов, 2014, т. 1, с. 84–85; т. 2, с. 5, табл. 3].

Типология костяных наконечников стрел из комплексов аборигенного населения XVI–XVIII вв. представлена в монографии «Бараба в эпоху позднего средневековья» [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 56–62]. Эта схема систематизации послужила основой для анализа материалов тюркского населения Тарского Прииртышья, проведенного А. В. Шлюшин-ским [2007, с. 129–133]. Сравнение выявило близость коллекции стрел из русских комплексов и из памятников коренного населения Сибири. Мы использовали эту же схему. По форме насада выделены два вида наконечников.

Вид I – втульчатые. Имеется 1 экз. ромбовидной формы из Ананьино I. Его можно отнести и к типу III (см. рис. 1, 6 ). Четырехгранный, пирамидальный. Размеры 10,0 × 1,8 см.

Вид II – черешковые. К нему относятся все остальные рассматриваемые в данной статье наконечники (рис. 1, 7–17 ; 2, 1–23 ). Большую их часть можно причислить к группе 3 – ромбовидные, типы I и VI.

Тип I – удлиненно-ромбические, 12 экз. Стороны пера варьируют от прямых к слегка выпуклым.

Вариант 1 – проникающая часть преобладает над несущей. Имеются 3 экз. – по 1 экз. из каждого базового памятника (см. рис. 1, 9, 10, 12 ). Размеры 14,0 × 8,0 × × 1,5; 12,7 × 7,0 × 1,8; 12,4 × 7,2 × 1,6 см. Возможно, к этому варианту относятся еще два обломанных наконечника из Ананьино I. Длина их пера 8,2 и 8,0 см, ширина 1,5 см (см. рис. 1, 8, 17 ).

Изделия подобной формы известны в материалах Саянского острога и Тобольска [Скобелев, 2002, рис. 1, 14; Адамов, Балюнов, Данилов, 2008, рис. 33, 5 ], аборигенного населения Тарского Прииртышья и Ба-рабы [Шлюшинский, 2007, рис. 69, 28, 31; Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 56–63].

Вариант 2 – проникающая часть меньше либо равна несущей. Имеются 6 экз. с поселения Ананьино I и 1 экз. – Изюк I (см. рис. 1, 7, 11, 13–16 ). Размеры наконечников из Ананьино I: длина от 15,4 до 8,3 см, проникатель от 7,2 до 3,5 см, ширина пера от 1,8 до 1,2 см, из Изюк I – 10,0 × 5,5 × 1,8 см.

Аналогичные изделия представлены в материалах тюркского населения Тарского Прииртышья (Большой Лог, Окунево VII) и памятников Барабы [Шлюшин-ский, 2007, рис. 69, 32–34 ; Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 56–63].

Тип VI – удлиненно-ромбовидные с вогнутыми сторонами и плечиками. Представлен двумя вариантами в материалах Тарского Прииртышья.

Вариант 1 – классическая форма, послужившая основанием для выделения типа (см.: [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 58–59, рис. 45, 4, 5 ]). Наконечник из Ананьино I размерами 11,5 × 5,6 × 2,2 см (см. рис. 2, 7).

Вариант 2 – массивные длинные насады и почти равные с ними по ширине проникатели. Имеются 2 экз. из Тары (см. рис. 2, 8, 9). Размеры 8,0 × 3,5 × × 1,0 и 10,0 × 4,7 × 1,6 см. Подвариант 1 – наконечник из Ананьино I с массивным длинным черенком, ровным (не вогнутым) пером, плавно переходящим в насад (см. рис. 2, 10). Размеры 15,1 × 7,5 × 1,9 см.

Группа 4 – уплощенно-шестиугольные.

Тип II – удлиненно-ромбические с уплощенными обеими плоскостями. Имеются по 1 экз. из Тары и Ананьино I (см. рис. 2, 5, 6 ). Различаются по размерам: 13,8 × 6,6 × 2,1 см из Тары и 9,3 × 1,3 из Ана-ньино I. Последний без четких границ пера и насада, грани проникателя исчезают при переходе в насад.

Тип III – отличается от опубликованных [Мо-лодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 58–59] тем, что уплощена только одна сторона – с мозговым каналом (см. рис. 2, 1–4 ). Длина проникателя равна длине держателя. В одном случае перо выражено только гранями, исчезающими при переходе в насад (см. рис. 2, 3 ). Размеры от 14,0 × 6,0 × 1,6 до 19,0 × 9,5 × 1,8 см.

На 1 экз. этого типа, размерами 16,1 × 9,5 × 1,3 см, имеется отверстие на черешке ниже границы с пером (см. рис. 2, 1 ). Это позволяет отнести его к снарядам для самострела.

Группа 7 – стержневидные (см. рис. 2, 11, 12 ).

Тип II – шиловидные. Выделен по материалам Алазейского и Стадухинского о строгов [Алексеев, 1996, с. 42–43, табл. 62, 63]. В коллекции русских памятников Тарского Прииртышья представлен двумя вариантами. Подобных им стрел нет в собраниях коренного населения региона.

Вариант 1 (тип I по А.Н. Алексееву [Там же, с. 42]) – с заостренной рабочей частью. Длинный (21,5 см) наконечник-стрежень, округлый (1,5 см) в сечении (см. рис. 2, 11 ).

Вариант 2. Подвариант 1 (выделен в Прииртышье) – наконечник с выраженным лопатковидным пером в разрезе шестигранным, в центре округлый в сечении с шиловидным насадом (см. рис. 2, 12 ). Размеры 21,0 × 5,0 × 1,2 см.

В Алазейском и Стадухинском острогах обнаружены ок. 70 наконечников этого типа. В Мангазее подобные наконечники имеют выраженные грани [Виз-галов, Пархимович, 2008, табл. 87, 1, 2 ]. Похожий наконечник выявлен в материалах Томска [Чёрная, 2015, с. 149, рис. 159, 8 ].

Среди костяных наконечников, найденных на русских памятниках Тарского Прииртышья, кроме шиловидных, можно выделить четыре новых типа, которых нет на памятниках аборигенного населения.

Тип 1 – килевидные с плоским черешком. Изделия соответствуют древнерусским ко стяным наконечникам типа 11 по классификации А.Ф. Медведева [1966, с. 88, табл. 30, 107 ]. К ним относятся 2 экз. из Ананьино I, 2 экз. – из Тары. У «классического» наконечника из Ананьино I размерами 12,8 × 7,0 × 2,2 см перо ромбовидной в сечении формы длиннее насада (см. рис. 2, 15 ).

Три других наконечника представляют варианты этого типа.

Вариант 1 – килевидный с плоским черешком без плечиков, у 1 экз. перо плавно переходит в насад, про-никатель и держатель равны по длине (см. рис. 2, 16 ). Размеры 11,3 × 6,0 × 1,4 см. Изделие найдено в Ана-ньино I.

Вариант 2 – килевидные с пло ским черешком, проникатель короче держателя, перо в разрезе ромбовидное (см. рис. 2, 17, 18 ). Размеры изделий 17,0 × × 7,5 × 2,3 и 16,6 × 7,4 × 2,5 см. Два изделия обнаружены в Таре. По мнению А.Ф. Медведева, наконечники этого типа были широко распространены на Руси в XIII в. [1966, с. 88].

В сибирских материалах Нового времени такие наконечники сравниваются с железными наконечниками стрел типа 15 – вытянуто-треугольными без упора по классификации А.И. Соловьева [1987, c. 38], которые, в свою очередь, коррелируют с типологией железных стрел А.Ф. Медведева – 46-й тип – ромбовидные новгородского типа [1966, с. 67, табл. 30, 42 ].

Металлические наконечники этого типа известны, кроме памятников аборигенного населения, в Манга-зее [Соловьев, 1987, c. 38; Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 14 ]. В типологии О.В. Двуреченско-го им соответствует тип 7 – ромбовидно-клиновидные [2007, с. 285]. Их прототип из железа в европейской части России существовал до второй половины XVII в., в Сибири – до этнографической современности [Соловьев, 1987, c. 38].

Тип 2 – треугольные костяные плоские. Имеются 2 экз. из Ананьино I. Размеры 11,1 × 6,3 × 2,7 см; 9,8 × 6,0 × 2,0 см (рис. 2, 13, 14 ). Перо, ромбовидное в сечении, длиннее насада, грани выпуклые, плечики хорошо выражены.

В типологии металлических стрел О.В. Двуречен-ского такая форма соответствует типу 16 – треугольные плоские, рассекающе-широколопастные [2007, с. 288, рис. 15]. По данным исследователя, железные наконечники этого типа обнаружены в Копорье, Пскове, Москве, сибирских городках, например Старом Кунгуре [Там же, с. 288]. Похожие по форме железные наконечники стрел известны по материалам Мангазеи [Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 14 ; Визга-лов, Пархимович, 2008, рис. 89, 7 ].

Тип 3 – подромбовидные уплощенные с вытянуто-овальным в сечении коротким насадом; названы по аналогии с материалами Саянского острога [Скобелев, 2002, с. 180–181, рис. 1, 11 ]. Имеются 2 экз. из Ананьино I. Размеры 7,2 × 4,0 × 1,0 и 11,0 × 2,3 × × 1,8 см (см. рис. 2, 19, 20 ). Один является незаконченным изделием или обломанной заготовкой (см. рис. 2, 20 ). Подобные наконечники имеются среди находок из Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 63, 203, рис. 87, 3 ; 2013, с. 27, рис. 13, 3 ],

Алазейского и Стадухинского острогов [Алексеев, 1996, с. 42, табл. 58, 3 ; 59, 5 ].

Тип 4 – остролистые широкие четырехгранные. Представлен костяным наконечником из Ананьино I (см. рис. 2, 22 ). Размеры 9,5 × 4,3 × 1,3 см. Близкие аналоги этого изделия неизвестны. Среди железных образцов по оформлению пера с шипами и широкому насаду к нему близки наконечники типа 20 по О.В. Двуреченскому [2007, с. 291, рис. 17, 36 ]. Подобный железный экземпляр найден в Манга-зее [Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 11 ]. Но у железных изделий перо треугольной формы и более короткое, как у наконечника из этого же материала, обнаруженного в Ананьино I (см. рис. 2, 39 ). В хантыйском культовом комплексе близ Казымско-го о строга найден костяной наконечник, аналогичный железным и сходный с ананьинским [Казымский археолого-этнографический комплекс, 2018, с. 97, рис. 119]. Заготовками можно считать два костяных предмета из Ананьино I (см. рис. 2, 21, 23 ).

Костяные стрелы использовались продолжительное время на обширной территории. Они были востребованы на охоте и в военных действиях [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 62–63].

Железные наконечники стрел (см. рис. 2, 24–41 ). В основу систематизации коллекции положена типология А.И. Соловьева [1987, с. 35–49]. Этой же схемой пользовались исследователи Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 63–65]. Типы стрел из русских памятников Тарского Прииртышья сравнивались с таковыми из памятников Древней Руси и Русского государства XV–XVII вв. Это позволило не только рассмотреть находки в региональном масштабе, сопоставить их с предметами аборигенного населения, но и проследить связь с общерусской культурой.

В материалах русских памятников Тарского Прииртышья представлены не все из указанных в типологии А.И. Соловьева типы и варианты стрел, поэтому мы приводим только имеющиеся.

Все металлические проникатели изучаемого времени и региона входят в группу III – плоские черешковые наконечники стрел [Соловьев, 1987, с. 37].

Тип 16 – боеголовковые с упором. Имеются 3 экз.: 2 экз. из Изюк I и 1 экз. из Ананьино I (см. рис. 2, 33–35 ).

Вариант 1 – с ромбовидной головкой. Один наконечник размерами 6,3 × 4,5 × 0,9 см из памятника Изюк I и один размерами 8,2 × 5,4 × 0,7 см из Ананьи-но I (см. рис. 2, 33, 34). Согласно типологии О.В. Дву-реченского, они отно сятся к типу 1 – шиловидные граненые, варианту 1б – квадратные или ромбические в сечении с простым упором [2007, с. 282, рис. 5, 20]. Среди древнерусских изделий им аналогичны наконечники типа 90 по А.Ф. Медведеву, они датируются от начала нашей эры до XIV в. [1966, с. 83]. По мне- нию О.В. Двуреченского, такие бронебойные прони-катели с прокалывающим действием использовались до второй половины XVII в. [2007, с. 282].

Вариант 3 – с широкой ромбовидной головкой. Имеется 1 экз. размерами 7,5 × 4,5 × 1,5 см из памятника Изюк I (см. рис. 2, 35 ). Наконечники этого варианта использовались до второй половины XVII в. [Двуреченский, 2007, с. 286]. В древнерусских материалах им аналогичны изделия типа 51 [Медведев, 1966, с. 65].

А.И. Соловьев считает, что наконечники этого типа попадают в разные регионы Сибири до прихода русских и бытуют, например в южных районах, в т.ч. в Туве, до этнографического времени [1987, с. 38].

Тип 17 – боеголовковые без упора. Имеются 2 экз. из Ананьино I (см. рис. 2, 36, 37 ). Размеры 9,5 × 5,0 × × 0,7 и 6,0 × 3,5 × 0,6 см. В Тарском Прииртышье такие стрелы обнаружены на могильнике Бергамак II [Шлю-шинский, 2007, рис. 67]. А.И. Соловьев считает, что изделия этого типа характерны для лесного населения региона, и датирует их последними веками I тыс. н.э. – XVII в. [1987, с. 38–39].

Тип 18 – боеголовковые с шипами. Вариант 1 – малые. Имеется 1 экз. из Ананьино I (см. рис. 2, 39 ). Размеры 5,3 × 2,0 × 1,5 см. Подобные проникатели известны в Мангазее (вариант 2) [Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 11 ] и Барабе (группа 1, тип III) [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 50]. В типологии наконечников Московской Руси и Русского государства XV–XVII вв. они соответствуют типу 20 – двушипные [Двуреченский, 2007, с. 291–292, рис. 17]. В древнерусских материалах этот тип аналогичен типу 29 – двушипные без упора; они бытовали с начала нашей эры до XIV–XV вв. [Медведев, 1966, с. 62], позднее известны только в Мангазее.

Большая часть наконечников русской коллекции Прииртышья (8 экз.) принадлежит к типу 20 – крупные ромбические с упором (см. рис. 2, 25–32 ).

Вариант 1 – широкие. Имеется 1 экз. из Тары (см. рис. 2, 25 ). Размеры 16,0 × 10,5 × 4,4 см. В материалах Барабы наконечники этого варианта представляют тип XIII – ромбовидные «гнездовского типа» с выпуклыми сторонами и вогнутыми плечиками [Мо-лодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 50]. Тарская стрела превосходит по размерам барабинские находки.

Вариант 2 – узкие. Имеются 4 экз. из Ананьино I (длина от 9,7 до 11,0 см, перо от 4,5 до 6,5 см, ширина пера от 1,4 до 2,3 см) (см. рис. 2, 26, 27, 30, 31 ); 3 экз. из Изюк I (размеры 10,0 × 5,0 × 1,5 и 8,0 × 5,0 × 1,7 см, перо длиной 4,7 см) (см. рис. 2, 28, 29, 32 ).

По мнению А.Ф. Медведева, наконечники этого типа (по его классификации – тип 41) были широко распространены на Руси с VIII и по XIV в. [1966, с. 65]. В Западной Сибири они известны в материалах Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 64,

205, рис. 89, 5 ], коренного населения, например Ба-рабы [Соловьев, 1987, с. 39; Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 50]. В Тарском Прииртышье такие наконечники представлены в позднесредневековых материалах Окуневского микрорайона и датируются XVII в. [Шлюшинский, 2007, рис. 67; Матющенко, Полеводов, 1994, с. 198]. А.И. Соловьев связывает их с XVII–XVIII вв. [1987, с. 39].

С учетом анализа аналогов и размерных характеристик проникателей наконечники типа 20, варианта 2 (узкие) с поселений Ананьино I и Изюк I можно датировать XVII в.

Тип 47 – ступенчатые, в сечении уплощенно-ромбические. Имеются 2 экз.: по одному из Ананьино I и Изюк I (см. рис. 2, 40, 41 ). Размеры 6,5 × 3,0 × 1,7 и 8,2 × 4,0 × 1,5 см. Изделия подобной формы зафиксированы в Мангазее – тип 2 с треугольным пером, подтип 2 с крутым уступом в основании пера. Размеры 5,8 × 2,5 × 1,8 см [Визгалов, Пархимович, 2008, с. 64, 205, рис. 89, 7 ]. В типологии А.Ф. Медведева этот тип назван остролистым. Наконечники этого типа в коллекциях памятников Восточной Европы датируются XI–XIV вв. [Медведев, 1966, с. 73, табл. 12, 41 ]. В Тарском Прииртышье они представлены в материалах Окунево VII [Шлюшинский, 2007, табл. 67, 27 ]. А.И. Соловьев определяет время бытования типа XVII–XVIII вв. [1987, с. 44].

Еще один железный наконечник из Изюк I относится к типу 42 – развильчатые срезни (см. рис. 2, 38 ). Вариант 1 – с вогнутыми боковыми и выпуклыми режущими сторонами (см.: [Соловьев, 1987, с. 43]). Согласно О.В. Двуреченскому, это срезни типа 19, но такого варианта в его классификации нет. Изделия датируются X–XI вв. По мнению исследователя, более поздние образцы представлены только в Мангазее [Двуреченский, 2007, с. 289, 291]. Размеры находки из Изюк I 6,0 × 3,5 × 1,9 см. Аналогичные вильчатые срезни первого и других вариантов использовали ман-газейцы [Белов, Овсяников, Старков, 1981, табл. 67, 1, 1 ; 5, 7 ; Визгалов, Пархимович, 2008, с. 64, 204, рис. 88, 2 ]. Такие изделия имеются в материалах Саянского острога [Скобелев, 2002, рис. 1, 3 ], памятников аборигенного населения Барабы [Молодин, Соболев, Соловьев, 1990, с. 53].

Двурогие срезни использовались для охоты на птиц и зверей, а также для боевых действий в X– XIV вв. [Медведев, 1966, с. 73; Двуреченский, 2007, с. 289, 291]. По А.И. Соловьеву, они бытовали с VI по XIX в.; имеются костяные имитации [1987, с. 43].

Микроструктурный анализ срезня (см. рис. 2, 38 ) и ромбического наконечника типа 20, варианта 2 (см. рис. 2, 32 ) из Изюк I показал, что первый изготовлен в технике сварки двух полос железа и стали, второй предмет выкован целиком из сырцовой стали [Зиняков, 2005, с. 279, 289].

Один железный наконечник из Ананьино I не представлен в материалах аборигенного населения Западной Сибири (см. рис. 2, 24 ). Его размеры 13,5 × 8,6 × × 1,7 см. По форме пера проникатель близок к типу 38 – килевидные, варианту 4. Такую форму А.Ф. Медведев связывает с монгольским влиянием и датирует XIII– XIV вв. [1966, с. 64, табл. 23, 18 ]. Наконечник варианта 3 этого типа с насадом, как у предмета в Ананьи-но I, но более мелкий, с треугольными, опущенными книзу плечиками, имеется в материалах Мангазеи [Визгалов, Пархимович, 2013, с. 26, рис. 12, 4 ].

Заключение

Проведенный анализ показал, что рассмотренный охотничье-промысловый инвентарь традиционен как для русского, так и аборигенного населения Тарского Прииртышья XVII–XVIII вв., сопредельных территорий и Сибири в целом. Некоторые типы предметов находят аналогии только с материалами европейской части России. Это свидетельствует о неразрывности связей и преемственности русской сибирской культуры.

Технико-технологический и сравнительно-типологический анализы выявили почти идентично сть по форме и способам изготовления кибити лука с поселения Ананьино I и кибити из кург. 31 могильника Яломан II сяньбийско-жужаньского времени в Горном Алтае (III в. до н.э. – V в. н.э.). Это означает, что традиции выбора материала и особенности изготовления определенных видов орудий охоты и промысла уходят корнями в далекое прошлое Сибири. По мнению исследователей, охотничьи приспособления, сходные по устройству и назначению, были распространены у большинства народов Сибири. В их конструкции отражен опыт коренного населения и русских переселенцев [Миненко, 1991, с. 146–147, 154; Коровуш-кин, 1997; Тюрки…, 1991, с. 42–51; Рындина, 2003, с. 78–80; Визгалов, 2005, с. 98; Селькупы, 2013, с. 77– 87; и др.]. Это подтверждается и письменными источниками [Лепехин, 1771, с. 30–34; Патканов, 1999, т. 1, с. 56–59; т. 2, с. 138–144; и др.]. В охотничьей практике такие изделия использовались с позднего Средневековья и до настоящего времени русским и «инородческим» населением [Коровушкин, 1990, 1993, 1997; Рындина, 2003; Косинцев, 2006; Шухов, 1928, с. 114–119; и др.].

Список литературы Охотничье-промысловый инвентарь русского населения Тарского Прииртышья в XVII-XVIII веках

- Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г. Город Тобольск: Археологический очерк. – Тобольск: [Б. и.], 2008. – 113 с.

- Алексеев А.Н. Первые русские поселения XVII–XVIII вв. на северо-востоке Якутии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. – 151 с.

- Багрин Е.А., Фомин Н.Д. Внешний облик сибирских и амурских первопроходцев по письменным иллюстрированным и музейным источникам: графическая реконструкция // Албазинский острог: История, археология, антропология народов Приамурья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – С. 225–247.

- Балюнов И.В. Материальная культура населения города Тобольска конца XVI – XVII века по данным археологических исследований: дис. … канд. ист. наук. – Тобольск, 2014. – Т. 1. – 204 с.; т. 2. – 75 с.

- Белов М.И., Овсяников О.В., Старков В.Ф. Мангазея: Материальная культура русских полярных мореходов и землепроходцев XVI–XVII вв. – М.: Наука, 1981. – Ч. II. – 147 с.

- Визгалов Г.П. Хозяйство и занятия посадского населения Мангазеи (по материалам раскопок 2001–2004 гг.) // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2005. – С. 97–112.

- Визгалов Г.П., Кардаш О.В. Опыт этнической идентификации населения сибирских городов XVIII века (по материалам археологических исследований города Берёзова 2008 г.) // Зап. ИИМК РАН, 2012. – № 7. – С. 148–165.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2001–2004 гг.). – Екатеринбург; Нефтеюганск: Магеллан, 2008. – 296 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: новые археологические исследования (материалы 2005–2010 гг.). – Екатеринбург; Нефтеюганск: [Б.и.], 2013. – 32 с.

- Визгалов Г.П., Пархимович С.Г. Мангазея: усадьба заполярного города. – Нефтеюганск; Екатеринбург: Издат. группа «Караван», 2017. – 360 с.

- Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. – М.: Наука, 1967. – 324 с.

- Герасимов Ю.А. Охотничьи самоловы и самоловный промысел. – М.: Агропромиздат, 1990. – 192 с.

- Двуреченский О.В. Наконечники стрел Московской Руси и Русского государства XV–XVII веков // Археология Подмосковья. – М.: ИА РАН, 2007. – Вып. 3. – С. 277–332.

- Зиняков Н.М. Чернометаллические изделия поселения Изюк I. Технологическая характеристика // Культура русских в археологических исследованиях. – Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2005. – С. 275–289.

- Казымский археолого-этнографический комплекс / В.И. Молодин, А.В. Новиков, А.В. Кениг, В.Н. Добжанский, А.В. Выборнов, Г.П. Ведмидь, В.С. Мыглан, Е.А. Зайцева, А.Ю. Майничева, А.А. Шиль. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – 264 с.

- Коровушкин Д.Г. Орудия пассивной охоты коренных народов Западной Сибири в XIX – начале XX в. // Антропология и историческая этнография Сибири. – Омск: [Б. и.], 1990. – С. 83–106.

- Коровушкин Д.Г. Русский охотничий промысел в Западной Сибири // Духовное возрождение России. – Омск: Ом. гос. ун-т, 1993. – С. 127–129.

- Коровушкин Д.Г. Кросс-культурные заимствования в промысловой культуре русских и аборигенных охотников лесостепной полосы Западной Сибири (к постановке проблемы) // Россия и Восток: традиционная культура, этнокультурные и этносоциальные процессы. – Омск: [Б. и.], 1997. – С. 46–48.

- Корчагин П.А. Комплексные историко-археологические исследования КАЭ ПГУ в Верхотурье // Археологические и исторические исследования г. Верхотурья. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 1998. – С. 67–80.

- Косинцев П.А. Экология средневекового населения севера Западной Сибири: Источники. – Екатеринбург; Салехард: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2006. – 272 с.

- Лепехин И.И. Дневныя записки путешествiя доктора и Академiи Наукъ адъюнкта Ивана Лепехина по разнымъ провинцiямъ Россiйскаго государства в 1768 и 1769 году. – СПб.: [Тип. Имп. Академии Наук], 1771. – Т. 1. – 562 с.

- Мальм В.А. Промыслы древнерусской деревни // Тр. ГИМ. – М.: Гос. изд-во культ. просвет. лит., 1956. – Вып. 32: Очерки по истории русской деревни X–XIII вв. – С. 106–138.

- Маркевич В.Е. Ручное огнестрельное оружие. – СПб.: Полигон, 2005. – 496 с.

- Матвеев А.В., Аношко О.М. Октябрьский раскоп в Тобольске // Вестн. археологии, антропологии и этнографии. – 2019. – № 4 (47). – С. 68–80.

- Матющенко В.И., Полеводов А.В. Комплекс археологических памятников на Татарском увале у деревни Окуне- во. – Новосибирск: Наука, 1994. – 223 с.

- Медведев А.Ф. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII–XIV вв. – М.: Наука, 1966. – 154 с. – (САИ; Е1-36).

- Миненко Н.А. Экологические знания и опыт природопользования русских крестьян Сибири в XVIII – первой половине XIX в. – Новосибирск: Наука, 1991. – 210 с.

- Молодин В.И., Соболев В.И., Соловьев А.И. Бараба в эпоху позднего средневековья. – Новосибирск: Наука, 1990. – 262 с.

- Мыльников В.П. Деревянные изделия из Албазинского острога // Албазинский острог: История, археология, антропология народов Приамурья. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. – С. 285–297.

- Нидерле Л. Славянские древности. – М.: Изд-во иностр. лит., 1956. – 450 с.

- Патканов С.К. Сочинения в двух томах. – Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999. – Т. 1: Остяцкая молитва. – 400 с.; Т. 2: История колонизации Сибири. – 320 с.

- Ремесленные процессы ваховских ханты в описаниях и фотографиях Г.М. Дмитриева-Садовникова «Лук. Облас. Бересто» / Ред.-сост. И.В. Игонина. – Нижневартовск: Издат. дом «Югорский», 2011. – 80 с.

- Рындина О.М. Традиция и новация в системе жизнеобеспечения русских Нарымского края // Археолого-этнографические исследования в южнотаежной зоне Западной Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 2003. – С. 73–82.

- Селькупы: очерки традиционной культуры и селькупского языка. – Томск: Изд-во Том. политех. ун-та, 2013. – 384 с.

- Симченко Ю.Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии: Этнографическая реконструкция. – М.: Наука, 1976. – 313 с.

- Скобелев С.Г. Стрелы Саянского острога // Военное дело номадов Северной и Центральной Азии. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т., 2002. – С. 177–199.

- Соловьев А.И. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха средневековья. – Новосибирск: Наука, 1987. – 192 с.

- Татауров С.Ф., Татауров Ф.С., Татаурова Л.В., Тихонов С.С. Археологическая летопись земли Тарской. – Омск: Издатель-Полиграфист, 2019. – 412 с.

- Татаурова Л.В. Погребальный обряд русских Среднего Прииртышья XVII–XIX вв. по материалам комплекса Изюк I. – Омск: Апельсин, 2010. – 284 с.

- Татаурова Л.В. Археологические исследования русского поселения XVII–XVIII веков Ананьино I (Тарский район Омской области) в 2020 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2020. – Т. XXVI. – С. 657–663.

- Татаурова Л.В., Крих А.А. Система обеспечения сибирской деревни Ананьино в XVII–XVIII вв. (по археологическим и письменным источникам) // Былые годы. – 2015. – Т. 37, вып. 3. – С. 479–490.

- Татаурова Л.В., Татауров С.Ф., Татауров Ф.С., Тихомиров К.Н., Тихонов С.С. Адаптация русских в Западной Сибири в конце XVI – XVIII веке (по материалам археологических исследований). – Омск: Издатель-Полиграфист, 2014. – 374 с.

- Тишкин А.А., Мыльников В.П. Деревообработка на Алтае во II в. до н.э. – V в. н.э. (по материалам памятников Яломан II и Бош-Туу I). – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2016. – 192 с. : ил. – (Археологические памятники Алтая; вып. 2).

- Третьяков П.Н. Сельское хозяйство и промыслы // История культуры Древней Руси. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. – Т. I. – С. 47–77.

- Тюрки таежного Причулымья: Популяция и этнос. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1991. – 246 с.

- Чёрная М.П. Воеводская усадьба в Томске. 1660–1760-е гг.: историко-археологическая реконструкция. – Томск: Дʹ Принт, 2015. – 276 с.

- Чернецов А.В., Куза А.В., Кирьянова Н.А. Земледелие и промыслы // Древняя Русь: Город. Замок. Село. – М.: Наука, 1985. – С. 219–233.

- Шлюшинский А.В. Вооружение и военное дело тюркоязычного населения Западной Сибири XIII–XVIII вв.: дис. ... канд. ист. наук. – Омск, 2007. – 333 с.

- Шухов И.Н. Зыряне Тарского округа и их охотничий промысел // Изв. Гос. Зап.-Сиб. музея. – Омск, 1928. – № 1. – С. 99–120.