Охотничье вооружение в культурах финального палеолита на территории Белорусского Поднепровья

Автор: Вороненко О.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматриваются предметы охотничьего вооружения племен, обитавших на территории Белорусского Поднепровья в финальном палеолите. Источниковедческая база по финальному палеолиту Белорусского Поднепровья насчитывает более 60 памятников, из которых на 18 проводились стационарные раскопки. Проведенный технико-типологический анализ кремневых наконечников стрел с 15 поселений позволил сделать вывод о применении различных технологий при изготовлении предметов охотничьего вооружения. В результате исследований было установлено, что большинство известных в регионе предметов охотничьего вооружения было изготовлено в традициях бромме-лингби, аренсбургской, свидерской и гренской финальнопалеолитических культур.

Финальный палеолит, белорусское поднепровье, наконечники стрел, поселения, культура бромме-лингби, аренсбургская культура, гренская культура, свидерская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/143168954

IDR: 143168954

Текст научной статьи Охотничье вооружение в культурах финального палеолита на территории Белорусского Поднепровья

Следы пребывания в регионе населения лингбийской культурной традиции также определяются по присутствию крупных наконечников типа Лингби с четко выделенным со стороны спинки черешком и т. д.

Отталкиваясь от общепринятого в археологической науке тезиса о главенствующей роли наконечников стрел при определении культурной принадлежности, в работе будут рассмотрены основные типы наконечников стрел, встречающихся на стоянках финального палеолита Белорусского Поднепровья.

Минеральный состав отложений, в которых залегают культурные остатки того времени , не способствует сохранению каких-либо предметов за исключением каменных, в очень редких случаях сохраняется кость. В связи с этим для проведения сравнительно-типологического анализа мы будем использовать лишь наконечники из кремня.

Наиболее значимый вклад в исследования финального палеолита Белорусского Поднепровья внесли К. М. Поликарпович ( Палiкарповiч , 1928; 1930; Поликарпович , 1957а; 1957б; 1968), В. Д. Будько ( Будько , 1966), В. Ф. Копытин ( Копытин , 1991; 2000), В. П. Ксензов ( Ксензов , 1986; 1988; 2006), Е. Г. Калечиц ( Калечиц , 1987; 2003; 2013; Калечыц і інш. , 2010), И. Н. Езепенко ( Язэпенка , 2014), А. В. Колосов ( Колосов , 2012; 2013; 2015) и др. Благодаря их работам была сформирована современная источниковедческая база и на теоретическом уровне обоснована правомерность употребления термина «финальный палеолит» для территории Восточной Беларуси.

На сегодняшний день база данных по финальному палеолиту Белорусского Поднепровья насчитывает более 60 памятников, на 18 из которых проводились стационарные исследования и были получены наиболее представительные коллекции. Это стоянки Боровка ( Копытин , 1991. С. 14–18), Лудчицы (Там же. С. 28–39), Дяльнее Лядо (Там же. С. 13), Коромка (Там же. С. 8–25), Гренск (Там же. С. 32–38), Горки (Там же. С. 49–54), Гута 1 ( Ксензов , 2006. С. 19, 20), Городище 2 (Там же. С. 42, 43), Зборов 2 ( Вороненко , 2017), Большие Бортники 1 ( Разлуцкая , 2009; Копытин , 2001. С. 28, 29) и др.

Прежде всего, опираясь на материалы этих коллекций, мы будем рассматривать основные типы наконечников, используемые в финальном палеолите племенами различных археологических культур, обитавших на территории Верхнего Поднепровья в конце плейстоцена.

В настоящее время в регионе известны материалы как минимум четырех финальнопалеолитических культур: бромме-лингби, аренсбургской (волкушан-ско-красносельской), гренской и свидерской. Каждая из культур имеет свои отличительные черты, выраженные в использовании различных технологий при изготовлении кремневого инвентаря, в том числе наконечников стрел. Рассмотрим подробнее их наиболее характерные типы: наконечники типа Лингби, аренсбургские, гренские и наконечники свидерского типа.

Наконечники типа Лингби. Данный тип вооружения представляет собой наконечник стрелы или дротика, изготовленный из массивной пластины с выделенным черешком. Выделение черешка производилось посредством крутой ретуши по спинке или противолежащей. Острие орудия в основном необработанное, в некоторых случаях подправлялось крутой ретушью или резцовыми сколами. Наконечники типа Лингби имеют довольно крупные размеры, что отличает их от аренсбургских, изготавливаемых по схожей с лингбийскими технологии. Некоторые исследователи предлагают различать наконечники по размерам и приемам нанесения ретуши. Так, по В. Тауте, наконечник высотой более 5,5 см стоит относить к типу Лингби, менее 5,5 см – к типу Аренсбург. Другой позиции придерживаются М. Г. Жилин и Л. В. Кольцов, которые различают наконечники по ширине пластин-заготовок и применению ретуши: более 2 см – тип Лингби, менее 2 см – аренсбургский тип; крупнофасеточная ретушь характерна только для наконечников типа Лингби (Жилин, Кольцов, 2008. С. 54).

Количество наконечников типа Лингби, известных на территории Белорусского Поднепровья, пока невелико. На сегодняшний день они известны в материалах стоянок Берестеново, Зборов 2, Коромка, Хвойная и Замковая Гора (г. Рогачев). За исключением последней, на всех производились раскопки.

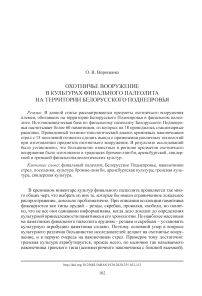

В коллекции Берестеново из 13 наконечников к типу Лингби относится как минимум 9 экз. (рис. 1: 3, 4, 8–10 ). Это крупные и массивные наконечники стрел, иногда удлиненной формы, изготовленные из широких пластин и пластинчатых отщепов. Черешки широкие и толстые, выделенные крутой ретушью по спинке или противолежащей. Острие в большинстве случаев оставалось необработанным. Кроме симметричных в коллекции присутствует 4 асимметричных наконечника, у которых асимметрия задавалась за счет полной обработки одного из краев.

Следующим пунктом является стоянка Зборов 2, на которой кроме 4 симметричных и одного асимметричного наконечника стрелы имеется весьма редкая для Восточной Беларуси находка – наконечник дротика (рис. 1: 1 ). Изготовлен он из импортного кремня светло-серого цвета матового оттенка. Заготовкой служил массивный пластинчатый отщеп длиной 6,8 см, шириной до 5,1 см и толщиной у черешка 1,9 см. Черешок выделен по одному краю полукрутой ретушью, по противоположному – крупнофасеточной ретушью по брюшку. Перо изделия без вторичной обработки ( Ксензов и др. , 2001. С. 45).

Еще один наконечник дротика был выявлен автором при работе с материалами коллекции со стоянки Замковая Гора (г. Рогачев) (рис. 1: 2 ). Наконечник изготовлен из мелового кремня невысокого качества. Заготовкой служил массивный пластинчатый отщеп. Черешок выделен крутой ретушью по спинке. Перо обработано с двух сторон полукрутой и крутой ретушью по всей длине. Практически вся поверхность спинки и частично черешка (с брюшка) уплощена, обработана крутой ретушью. Насад изделия оформлен противолежащей полукрутой ретушью. Размеры: длина – 7,5 см, ширина у черешка – до 6 см, толщина у черешка – 2 см.

Кроме вышеописанных пунктов, на возможное присутствие наконечников типа Лингби в коллекциях Коромки (рис. 1: 6, 7 ) и Хвойной указывал А. В. Колосов ( Колосов , 2015. С. 15), с чем нельзя не согласиться, поскольку в материалах стоянок известны довольно крупные черешковые наконечники, по технике обработки весьма близкие к традициям лингбийской культуры ( Копытин , 1991. С. 20, 21, 26. Рис. 3, 4).

Кроме классических наконечников типа Лингби на стоянках Зборов 2 и Коромка известны экземпляры, у которых черешок выделялся исключительно ретушью по брюшку (рис. 1: 1, 7, 11 ). Данное обстоятельство может служить

Рис. 1. Наконечники дротиков ( 1, 2 ) и стрел ( 3–11 ) типа Лингби в Белорусском Поднепровье

1, 11 – Зборов; 2 – Замковая Гора; 3, 4, 8–10 – Берестеново; 5 – Турск; 6, 7 – Коромка

еще одним подтверждением родства культуры бромме-лингби с аренсбургской. В аренсбургской культуре наконечники , у которых черешок выделялся по брюшку по обоим краям, относят к типу Хинтерзее. Отличия наконечников из Збо-рова 2 и Коромки от аренсбургских наконечников типа Хинтерзее заключаются лишь в характере нанесения ретуши. В Зборове 2 и Коромке ретушь крупнофасеточная. У наконечников типа Хинтерзее ретушь полукрутая.

Аренсбургские наконечники. Большинство исследователей сходятся во мнении, что аренсбургская культура сложилась на основе культуры бромме-лингби. В охотничьем вооружении это проявляется, прежде всего, в использовании схожей технологии при изготовлении черешковых наконечников стрел. О локальных различиях наконечников этих культур (размеры и характер ретуши) было сказано выше.

В восточноевропейской историографии наконечники, выполненные в аренс-бургских традициях, некоторые исследователи относят к волкушанской ( Ка-лечиц , 2013. С. 152) и красносельской культурам ( Залiзняк , 2005. С. 44–51). Но здесь стоит заметить, что корни аренсбургской культуры, как бы ее ни называли (волкушанская или красносельская), все равно связывают с культурой бромме-лингби.

Сам по себе аренсбургский наконечник имеет несколько разновидностей: классический тип и тип Хинтерзее. Отличия этих типов заключается лишь в том, что у наконечников типа Хинтерзее черешок выделялся с брюшка по обоим краям. Кроме симметричных черешковых в культуре известны и асимметричные черешковые наконечники. Перо наконечников могло быть как без вторичной обработки, так и скошено крутой ретушью или оформлено резцовым сколом.

Наконечники аренсбургского типа известны в коллекциях стоянок Коромка, Гренск, Хвойно, Боровка, Зборов 2 , Замковая Гора (г. Рогачев) и местонахождении Гадиловичи.

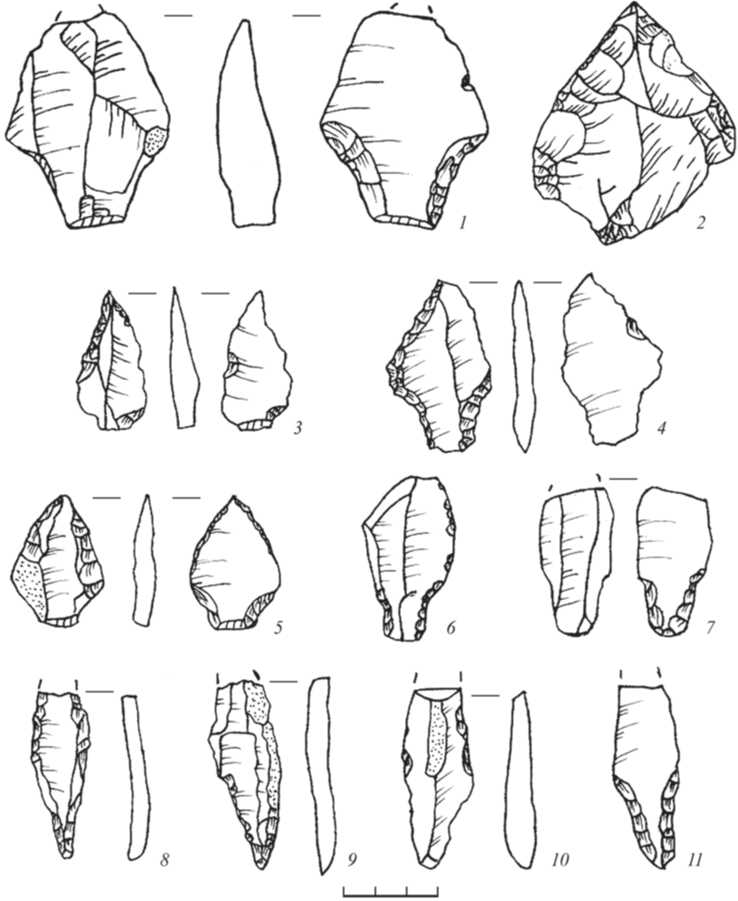

Наиболее многочисленная коллекция наконечников аренсбургского типа известна на стоянке Коромка. Из 64 наконечников аренсбургских насчитывается 28 экз. (рис. 2: 4–5, 7–10 ). В основном это черешковые симметричные формы с узкими и широкими черешками, выделявшимися крутой и полукрутой ретушью чаще всего по спинке, реже по брюшку, несколько экземпляров имеют противолежащую ретушь. Острия либо не обрабатывались, либо подправлялись резцовым сколом или крутой ретушью (5 экз.). Размеры наконечников колеблются по длине от 35 до 55 мм, по ширине от 15 до 25 мм.

Интересные материалы аренсбургской культуры были получены автором на стоянке Замковая Гора (г. Рогачев). Выделяется несколько наконечников. Один из них - асимметричный черешковый - изготовлен из пластины (рис. 2: 1 ). Черешок выделен по спинке на проксимальном конце заготовки крутой регулярной ретушью, которой обработана вся сторона наконечника, включая перо. Со второй стороны крутой ретушью по спинке обработан насад изделия (1/3 наконечника), перо без вторичной обработки. Размеры: длина – 3,7 см, ширина у черешка – 1,4 см, толщина – 0,4 см.

Второй наконечник – черешковый симметричный, изготовлен из пластины. Черешок выделен крутой ретушью по спинке. С одной стороны перо изделия обработано крутой ретушью по спинке, с другой – подправлено небольшим

Рис. 2. Наконечники стрел ( 1–5, 7–10 ) и дротика ( 6 ) аренсбургского типа в Белорусском Поднепровье

1, 2 – Замковая Гора; 3 – Зборов; 4, 5, 7–10 – Коромка; 6 – Гадиловичи резцовым сколом (рис. 2: 2). Размеры: длина – 3,7 см, ширина у черешка – 1,8 см, толщина – 0,4 см.

Особый интерес представляет асимметричный черешковый косолезвийный наконечник дротика, выполненный в аренсбургских традициях (рис. 2: 6 ), найденный в окрестностях д. Гадиловичи Рогачевского района. Орудие изготовлено из массивной правильной пластины. Черешок выделен на проксимальном конце заготовки крутой ретушью по спинке. Второй край изделия полностью обработан крутой регулярной ретушью также по спинке. Край острия без вторичной обработки, заметны следы использования. Длина – 7,5 см, ширина у черешка – 3 см в самой широкой части, толщина – 0,3–0,5 см.

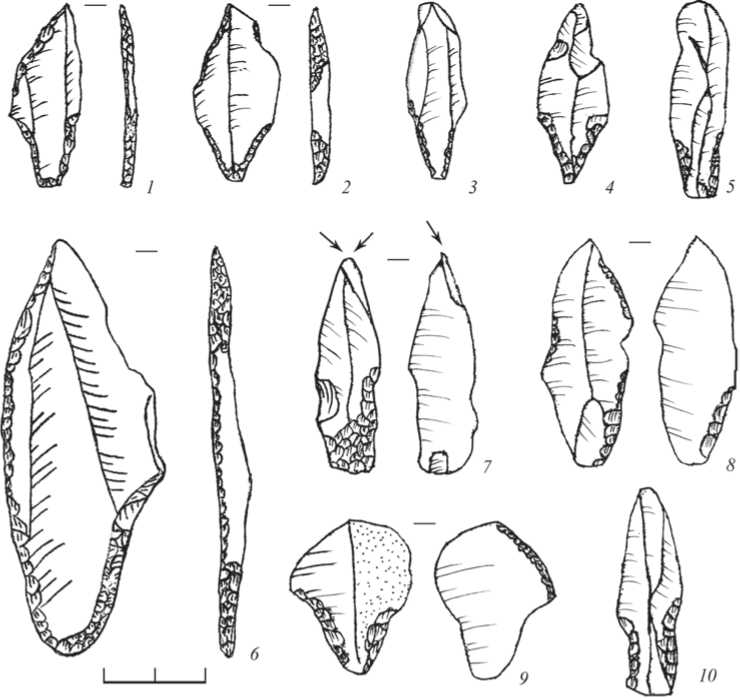

Наконечники гренского типа представляют собой асимметричные черешковые наконечники стрел с боковой выемкой, т. е. наконечники, у которых один край по всей длине обработан крутой ретушью, а на другом – оформлена выемка (длиной около 1/3 наконечника по спинке); край пера со стороны выемки чаще всего ретушью не обрабатывался.

Как отмечают большинство исследователей, отличительными чертами грен-ской культуры, кроме собственно наконечников, являются высокие трапеции, отсутствие микропластинчатого расщепления и вкладышевой техники, что роднит культуру с иеневской на Верхней Волге и песочноровенской на Десне.

Впервые культура была выделена В. Д. Будько на основании коллекций памятников Гренск, Подлужье, Латки и др. и датировалась дриасом I – дриасом III ( Будько , 1966). Впоследствии проблематикой гренской культуры занимались В. Ф. Копытин, В. П. Ксензов, Л. Л. Зализняк, Е. Г. Калечиц, Г. В. Синицына, А. В. Колосов и др. Мнения исследователей относительно генезиса культуры различны.

В. Ф. Копытин считает, что заселение изучаемого региона происходило с юга – из среднеднепровской культурной области, в качестве переходного звена называется население гренской культуры ( Копытин , 2000. С. 134).

Генетической основой гренской культуры В. П. Ксензов считает население, оставившее в Верхнем Поднепровье поселения Аносово 1 и 4, Берестено-во, а заселение региона происходило с западного направления ( Ксензов , 2006. С. 29–34).

Л. Л. Зализняк указывает, что гренская культура сформировалась в голоцене и входила в постаренсбургскую область культур с асимметричными и черешковыми остриями, сформировавшуюся на основе классической аренсбургской и красносельской культур. Кроме собственно гренской (мезолитической) культуры, для финального палеолита Верхнего Поднепровья исследователь выделяет памятники типа Гренск ( Залiзняк , 2005. С. 51). Возможно, таким образом Л. Л. Зализняк пытался объяснить отсутствие в материалах гренской культуры высоких трапеций, для чего и выделял в отдельную категорию памятники типа Гренск.

В Белорусском Поднепровье памятники гренской культуры известны по материалам с более чем 40 стоянок. Наиболее исследованными являются памятники Боровка, Лудчицы, Дяльнее Лядо, Коромка, Гренск, Береговая Слобода, Гута 1, Печенеж, Поклады-2, Большие Бортники, Веричев, Вишенька, Речица 2 и Рекорд.

Прежде всего, из всех пунктов, где имеются гренские наконечники, хочется обратить внимание на комплексы, в которых эти наконечники встречаются без высоких асимметричных трапеций (точнее – острий со скошенным краем). Соглашаясь с Л. Л. Зализняком (Там же), автор считает, что сочетание этих двух типов вооружения в одном комплексе может выступать хронологическим репером, где комплексы без высоких трапеций будут древнее комплексов с трапециями. На территории Белорусского Поднепровья сочетание гренских наконечников с высокими трапециями широко известно в материалах памятников Посожья и неизвестно на остальной территории, западнее р. Сож.

Основной ареал гренской культуры, несомненно, находится на территории Белорусского Поднепровья и может выглядеть следующим образом: с востока условная граница проходит по р. Сож, с запада по р. Березина, с севера доходит до верховьев Волги, с юга по р. Припять. Конечно, география отдельных пунктов с находками гренских наконечников шире, особенно в западном направлении. Материалы гренской культуры известны в Северо-Восточной Польше (деснинские древности) и в междуречье Немана и Припяти. Однако более 90 % находок гренских наконечников, при отсутствии в комплексах трапеций, приходится именно на Белорусское Поднепровье.

В самом конце плейстоцена – начале голоцена племена гренской культуры продвинулись на юг (бассейн Десны) и восток (бассейн Волги), что может быть связано с климатическими изменениями, и трансформировались в песочноров-скую и иеневскую культуры. В результате адаптации к новым условиям охотники на северного оленя гренской культуры стали охотниками лесной зоны с более развитым набором охотничьего вооружения, что подтверждается повсеместным появлением в комплексах симметричных и асимметричных трапеций.

Наконечники свидерского типа. По форме свидерские наконечники подразделяются на черешковые и иволистные. Черешковые в свою очередь делятся на несколько типов. Они могут быть с четко и нечетко выделенным черешком, причем черешок всегда выделялся на проксимальной части пластины по спинке полукрутой ретушью, на брюшке плоской ретушью снимался ударный бугорок, что является одним из главных признаков наконечника свидерского типа. Острие наконечника либо оставалось необработанным, либо скашивалось полукрутой ретушью.

Состояние источников до начала 2000-х гг. указывало на исключительный характер присутствия этого культурного явления в Восточной Беларуси. К началу 2000-х гг. было известно лишь несколько стоянок свидерской культуры – Яново и Барколабово, открытых В. Ф. Копытиным еще в начале 1970-х гг. ( Копытин , 1991. С. 26–28). Однако, как указывает А. В. Колосов, только на территории Посожья известно 37 пунктов, на которых были обнаружены свидерские материалы ( Колосов , 2015. С. 23).

Стоит заметить, что стоянки Яново и Барколабово представлены относительно однородными коллекциями, тогда как на памятниках со смешанным материалом свидерские элементы рассматривались как свидетельство образования нового культурного явления. Так, по данным В. П. Ксензова, днепро-де-снинская культура включала в себя лингбийские и свидерские черты ( Ксензов , 2006. С. 40). Сожская позднемезолитическая культура, по мнению В. Ф. Копытина, сложилась в результате взаимодействия гренского и свидерского населения ( Копытин , 1991. С. 59). После выделения данных культур материалы свидерской культуры, войдя в контекст новых культурных явлений, не воспринимались исследователями как отдельная культурная единица в составе механически смешанных материалов опорных стоянок днепро-деснинской и сожской культур. Конечно, новые археологические данные могли побудить исследователей посчитать возможным смешение культурных слоев, однако отказ от своих же выделенных культурных новообразований – большая редкость в истории археологии.

Таким образом, на современном этапе исследований в рассматриваемом регионе находки свидерских наконечников фиксируются более чем на 50 местонахождениях, наибольшая концентрация которых приходится на Посожье.

Подводя краткие итоги, стоит констатировать, что на стоянках финального палеолита Белорусского Поднепровья встречаются четыре основных типа наконечников стрел: наконечники типа Лингби, аренсбургские, гренские и наконечники свидерского типа.

Список литературы Охотничье вооружение в культурах финального палеолита на территории Белорусского Поднепровья

- Будько В. Д., 1966. Памятники свидерско-гренской культуры на территории Белоруссии // У истоков древних культур: эпоха мезолита. М.; Л.: Наука. С. 35-46. (МИА; № 126.)

- Вороненко О. В., 2017. Кремневые артефакты поселения финального палеолита-мезолита возле д. Зборов Рогачевского района Гомельской области // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. № 4. Минск: Белорусская наука. С. 50-59.

- Жилин М. Г., Кольцов Л. В., 2008. Финальный палеолит лесной зоны Европы. М.: Институт археологии РАН. 313 с.

- Залiзняк Л. Л., 2005. Фiнальний палеолiт i мезолiт континентальної України. Культурний подiл та перiодизацiя. Київ: Шлях. 184 с. (Кам'яна доба України. Вип. 8.)

- Калечиц Е. Г., 1987. Памятники каменного и бронзового веков Восточной Белоруссии. Минск: Наука и техника. 158 с.

- Калечиц Е. Г., 2003. Человек и среда обитания. Восточная Беларусь. Каменный век. Минск: Экоперспектива. 223 с.

- Калечиц Е. Г., 2013. Проблема первоначального заселения территории Беларуси в свете новых данных (финальный палеолит) // ТАС. Вып. 9. С. 149-159.

- Калечыц А. Г., Коласаў А. У., Абухоўскi В. С., 2010. Палеалiтычныя помнiкi Беларусi (культурна-храналагiчная iдэнтыфiкацыя крынiц). Мiнск: Беларуская навука. 323 с.

- Колосов А. В., 2012. К вопросу о локальных культурах «свидерской традиции» // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А: Гуманитарные науки. № 1. С. 23-29.

- Колосов А. В., 2013. О заселении бассейна р. Сож в позднеледниковое время // Проблемы заселения Северо-Запада Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите (культурно-исторические процессы). СПб.: ЭлекСис. С. 182-221.

- Колосов А. В., 2015. Финальный палеолит и мезолит Посожья. Могилев: Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова. 176 с.

- Копытин В. Ф., 1991. Памятники финального палеолита и мезолита Верхнего Поднепровья. Могилев: Могилевское управление по печати. 86 с.

- Копытин В. Ф., 2000. У истоков гренской культуры. Боровка. Могилев: Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова. 144 с.

- Копытин В. Ф., 2001. Археологические памятники Бобруйского района Могилевской области. Могилев: Могилевский гос. ун-т им. А. А. Кулешова. 147 с.

- Ксензов В. П., 1986. Поздний мезолит Белорусского Правобережья Днепра // СА. № 1. С. 11-28.

- Ксензов В. П., 1988. Палеолит и мезолит Белорусского Поднепровья. Минск: Наука и техника. 134 с.

- Ксензов В. П., 2006. Мезолит Северной и Центральной Беларуси. Мiнск: Iнстытут гiсторыi НАН Беларусi. 170 с. (Матэрыялы па археалогii Беларусi; № 13.)

- Ксензов В. П., Рикунов А. Н., Езепенко И. Н., 2001. Новые материалы каменного века из окрестностей д. Зборов Рогачевского района Гомельской обл. // Матэрыялы па археалогii Беларусi. № 3. Мiнск: Iнстытут гiсторыi НАН Беларусi. С. 44-56.

- Палiкарповiч К. М., 1928. Дагiстарычныя стаянкi сярэдняга i нiжняга Сожа (па доследах 1926 г.) // Працы кафэдры археолегii. Т. I. Менск. С. 123-253.

- Палiкарповiч К. М., 1930. Дагiстарычныя стаянкi сярэдняга Сожа (матэрыялы абследавання 1927 г.) // Працы археолегiчнай камiсii. Т. II. Менск. С. 382-479.

- Поликарпович К. М., 1957а. Археологические исследования в БССР в 1945-1953 гг. // Материалы по археологии БССР. Т. 1. Минск: АН БССР. С. 5-29.

- Поликарпович К. М., 1957б. Стоянки Среднего Посожья // Материалы по археологии БССР. Т. 1. Минск: АН БССР. С. 45-148.

- Поликарпович К. М., 1968. Палеолит Верхнего Поднепровья. Минск: Наука и техника. 204 с.

- Разлуцкая А. А., 2009. Вялiкiя Бортнiкi // Археалогiя Беларусi: энцыклапедыя. Т. 1. Мiнск: Беларуская навука. С. 204-205.

- Язэпенка I. М., 2014. Паселiшчы неалiту i ранняга перыяду эпохi бронзы мiжрэчча Бярэзiны i Дняпра. Магiлеў: Магiлеўскi дзяржаўны унiверсiтэт iм. А. А. Куляшова. 240 с.