Охотничьи виды млекопитающих средневекового Новгорода Великого и его окрестностей (по археозоологическим данным)

Автор: Зиновьев Андрей Валерьевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

Обсуждаются костные остатки 17 видов охотничьих видов млекопитающих, в разные года найденные в ходе археологических раскопок в средневековых слоях Новгорода Великого. Обнаруженные виды распределяются по двум основным группам - мясные и пушные (с наличием переходов) - в зависимости от характера их использования и набора костей, находимых в городе, пригородах и поселениях Новгородской Земли. Делается предположение о возможности находок в будущем в пределах средневекового Новгорода целых скелетов мелких куньих (горностай, норка, ласка), нередко поселяющихся и гибнущих в окраинных частях городов.

Млекопитающие, средневековье, археозоология, охота, великий новгород

Короткий адрес: https://sciup.org/146116552

IDR: 146116552 | УДК: 599+902

Текст научной статьи Охотничьи виды млекопитающих средневекового Новгорода Великого и его окрестностей (по археозоологическим данным)

Введение. Великий Новгород со своей более чем тысячелетней историей является одним из выдающихся исторических и археологических памятников России. Многометровая сырая толща культурных отложений исторического центра города способствовала не только удивительной сохранности предметов, изготовленных из быстро деградирующих в большинстве случаев органических материалов, но также костей домашних и диких животных. Их изучение на протяжении уже более полувека (Цалкин, 1956) позволило выйти на ряд обобщений о видовом составе и характере использования как отдельных групп животных (Сычевская, 1965; Hamilton-Dyer, 2002; Зиновьев, 2010, 2011; Zinoviev, 2012), так и археозоологического ансамбля в целом (Молтби, Гамильтон-Даер, 1995; Maltby, Hamilton-Dyer, 2001; Maltby, 2013, 2015 in press'). Основу подавляющего большинства указанных выше работ составляют данные о домашних животных, костные остатки которых абсолютно доминируют в археологических раскопах. Значительно меньше сведений содержится в них о составе и использовании диких животных. Настоящая работа призвана продолжить удачную попытку М. Молтби (Maltby, 2013) объединить и обсудить археозоологические материалы по диким (охотничьим) видам млекопитающих средневекового Новгорода Великого и Новгородской Земли.

Методика. Материалом для обсуждения послужили литературные и оригинальные данные по костям охотничьих видов млекопитающих, найденных в ряде раскопов г. Великий Новгород (Троицкий, Десятинный, Неревский, Славенский) и его окрестностей

Рис. 1 . Карта, показывающая положение Великого Новгорода и близлежащих поселений, упоминаемых в статье. Селище Минино находится за пределами карты (северо-восточнее Новгорода, у впадения р. Дмитровки в оз. Кубенское). По Zinoviev (2012), с изменениями.

(Рюриково Городище, городище Георгий, городище на р. Прость), а также в средневековом селище Минино (Вологодская обл.) (рис. 1). В анализ включены также материалы из обрабатываемой в настоящее время автором коллекции костей из раскопов на ул. Московская и ул. Воздвиженская Великого Новгорода.

Результаты и обсуждение. Данные по происхождению, видовой принадлежности, количеству и процентному соотношению костей охотничьих видов млекопитающих даны в таблице.

Прежде чем перейти к повидовому анализу остатков, следует заметить, что их характер во многом будет зависеть от способа использования того или иного вида. В случае если (1) животное добывалось ради мяса, можно ожидать находки большинства костей его скелета с характерными следами удаления мяса и фрагментации.

-87-

Таблица

Кости охотничьих видов млекопитающих из раскопок в Великом Новгороде, его окрестностях и Новгородской Земле (по Maltby, 2013, с изменениями)

|

Раскоп |

8 CQ |

ч |

о: |

_8 о ф у |

8 |

8 |

3 У |

8 .5 |

О tn |

О |

□ § |

8 о 5 |

В Й 3 S |

8 5 |

| |

6 |

8 ф S |

о Ф СО |

3S ф ф О ф со |

^ |

|

Великий Новгород |

||||||||||||||||||||

|

Троицкий |

0 |

80 |

3 |

0 |

114 |

4 |

9 |

3 |

100 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

0 |

315 |

34296 |

0,9 |

|

Десятинный |

0 |

2 |

0 |

4 |

3 |

У 177 |

1 |

1 |

7 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

195 |

5503 |

3,5 |

|

Неревский |

0 |

37 |

0 |

0 |

9 |

0 |

5 |

0 |

29 |

0 |

5 |

0 |

0 |

6 |

0 |

8 |

5 |

104 |

9850 |

1,1 |

|

Славе некий |

0 |

13 |

0 |

0 |

0 |

6 |

0 |

0 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

23 |

8424 |

0,3 |

|

Окрестности |

||||||||||||||||||||

|

Рюриково |

0 |

7 |

0 |

0 |

44 |

0 |

1 |

и |

23 |

0 |

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

4 |

0 |

92 |

4351 |

2,1 |

|

Георгий |

0 |

18 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1 |

1 |

3 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

25 |

533 |

4,7 |

|

Прость |

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

54 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

56 |

204 |

27,5 |

|

Новгородская Земля |

||||||||||||||||||||

|

Минино |

0 |

107 |

13 |

6 |

24 |

15 |

2 |

423 |

858 |

12 |

104 |

7 |

0 |

11 |

0 |

0 |

1 |

1583 |

2451 |

64,6 |

|

Всего |

1 |

264 |

16 |

10 |

195 |

202 |

19 |

439 |

1024 |

12 |

165 |

7 |

1 |

18 |

1 |

13 |

6 |

2393 |

65612 |

3,6 |

Пояснения: Bos - тур, Akes - лось, Rangifer - северный олень, Capreolus - косуля, Lepus - заяц, Sus - кабан, Ursus - медведь, Sciurus - белка, Castor - бобр, Lutra - выдра, Martes - куница, Putorius - хорь, Mustek - горностай, Vulpes - лисица, Fells - рысь, Cants - волк, Meles — барсук. * Дискуссию о костях кабана см. тексте.

Добыча животного ради шкуры/шкурки (2) связана с присутствием в отложениях лишь дистальных костей конечностей и, реже, черепа. Случайная гибель животного, представляющего охотничью ценность, в пределах поселения (3) знаменуется находками фрагментов скелета без следов разделки. Очевидно, что в находках возможно сочетание признаков 1 и 2 типа использования, когда добытое ради шкуры, животное использовалось также и как источник мяса. Условие нахождения черепа и дистальных частей конечностей в случае 2 может не соблюдаться в местах первичной обработки (ошкуривания) добычи; здесь могут присутствовать почти целые скелеты. Места эти, как правило, тяготеют к районам лова и находятся за пределами города.

Лось (A Ices dices} был, по всей видимости, наиболее многочисленным животным окрестностей средневекового Новгорода, добывавшимся ради мяса. Практические все части скелета этого животного найдены в Великом Новгороде, причем треть из них несет следы разделки (Maltby, 2013). Можно предполагать, что длинные и прочные метаподии лося могли применяться для изготовления костяных изделий, подобно таковым лошади или коровы. И если подтверждения подобному использованию костей лося пока не найдено, то обрезки лосиных рогов указывают на использование этого материала в хозяйственных целях, в частности, для производства гребней (Smirnova, 2005).

Кабан (Sus scrofa}, как второе по значимости мясное дикое животное, представлен на разных раскопах неравномерно. При общем небольшом количестве его костей в большинстве раскопов Великого Новгорода, окрестностей города и Новгородской Земли, а также в других средневековых городах лесной зоны европейской части России, интерес вызывает находка достаточно большого количества фрагментов нижних челюстей кабана в Десятинном-1 раскопе (Зиновьев, 2009). И хотя измерения нижнего третьего моляра позволили отнести все указанные находки дикой форме, не исключена также возможность их принадлежности гибридной форме домашнего животного. До появления достаточного количества морфометрических работ по современным и историческим популяциями кабана лесной зоны европейской части России, подобно тем, что существуют для ряда районов Западной Европы, Ближнего и Дальнего Востока, определение костных остатков кабана из соответствующих археологических памятников будет затруднено (Зиновьев, 2012).

Остальные копытные, такие, как косуля (Capreolus capreolus}, северный олень (Rangifer tarandus} и тур (Bos primigenius} занимают подчиненное положение. Туши двух последних видов могли быть импортированы из более северных и югозападных районов, соответственно.

Бобр (Castor fiber} является абсолютным рекордсменом по количеству костей, обнаруженных в средневековых слоях Великого Новгорода и поселений Новгородской Земли (табл.). Хотя наибольшее количество костей было обнаружено в Минино, где, по всей видимости, происходила первичная обработка добытого зверя, находки костей от разных частей тела бобра в Новгороде указывает на нередкую доставку его туда целиком (Maltby, 2013). Следы на костях демонстрируют мясную разделку животного, которого, видимо, временами употребляли в пищу. В результате перепромысла1 численность бобра (и костей в раскопах) уменьшается к XIV в. (Zinoviev, 2015, in press}. Последнее достоверное упоминание о «бобровых гонах» в Новгородской Земле относится ко второй половине XIV в. (Кеппен, 1902). Исследования показывают, что в бассейне р. Волхов могла обитать популяция бобра,

Вестник ТвГУ. Серия "Биология и экология". 2014. № 4 особи которой размерами превосходили таковых из большинства современных популяций (Кораблев, Зиновьев, 2014).

Кости зайца {Lepus sp.) абсолютно преобладают в Троицких раскопах Новгорода Великого (Maltby, 2013). Как и бобра, его доставляли в город целиком; животное в равной мере использовалось для получения мяса и шкурки. Морфологическое сходство скелетов зайца-беляка {L. timidus^ и русака {L. europaeus) в большинстве случае не позволяет достоверно разнести заячьи остатки по этим видам. Исходя из природной обстановки Новгородской Земли в настоящее время и, в особенности, в средневековье, можно предположить, что основная масса костных остатков зайца должна принадлежать беляку, связанному с лесными массивами, перемежающимися с небольшими открытыми пространствами. Это косвенно подтверждается нижними челюстями с Десятинных раскопов, имеющими видоспецифические признаки (Огнев, 1947; Бобринский и др., 1965) и принадлежащими беляку (Зиновьев, 2008). Тяготеющий к открытым, остепненным пространствам, русак вряд ли мог найти подходящие для обитания места в лесной Новгородской Земле.

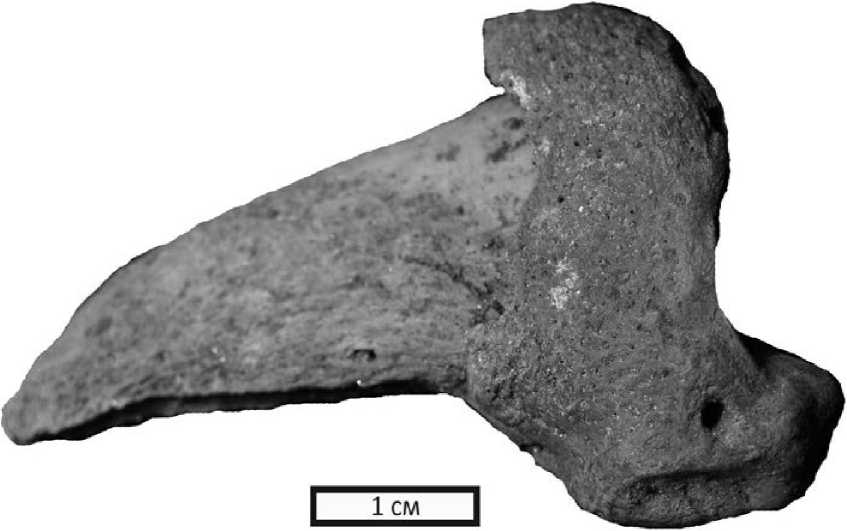

Бурый медведь {Ursus arctos) представлен преимущественно фалангами пальцев; не исключая возможности использования их для амулетов2, включая когтевые фаланги с роговым чехлом (рис. 2), можно предположить доставку в Великий Новгород шкур животных с дистальными частями конечностей для дальнейшего использования в качестве предметов роскоши . В местах первичной обработки туш медведя возможны находки других костей скелета, свидетельствующих об употреблении медвежьего мяса в пищу.

По небольшому количеству костей барсука (Meles meles), найденных на Неревском раскопе и в Минино (Maltby, 2013), трудно судить о характере использования этого животного. Трудный в промысле, он мог использоваться в качестве источника ценного жира, издревле использовавшегося в качестве ранозаживляющего и повышающего иммунитет средства.

Рис. 2. Когтевая фаланга бурого медведя {Ursus arctos} из слоев X в. раскопа Десятинный-1.

Остальные животные использовались исключительно в качестве источника меха4. Среди пушных зверей преобладают кости белки {Sciurus vulgaris} и куницы {Martes martes}5. Их шкурки наиболее широко использовались в качестве своеобразных эквивалентов денег и неоднократно упоминаются в берестяных грамотах (Rybina, 2007). Кости других пушных зверей - лисицы {Vulpes vulpes}, выдры {Lurta lutra}, хоря {Putorius putorius}, горностая {Mustela erminea} и рыси {Lynx lynx} - представлены единичными экземплярами и тяготеют к местам их первичной обработки вне пределов Великого Новгорода (Makarov, 2009).

Присутствие костей волка {Cants lupus} на Неревских и Славенских раскопах, а также на Рюриковом Городище (Maltby, 2013), может быть связано с охотами князей и знати. К определению костей этого вида необходимо подходить с осторожностью из-за наличия в средневековом Новгороде некоторого количества собак, комплекцией схожих с волком (Zinoviev, 2012).

Заключение. На настоящее время известно 17 видов охотничьих животных, костные остатки которых найдены в слоях средневекового

Новгорода Великого. И если материалы по крупным животным, использовавшимся главным образом на мясо, отражают реальную представленность их в раскопах, то остатки мелких, преимущественно пушных, зверей часто пропускаются при ручном переборе грунта. Наибольшим количеством костных остатков представлены ценные пушные звери; подавляющее большинство их костей обнаружено в местах первичной обработки добычи за пределами Новгорода. Не исключено обнаружение в пределах Новгорода целых скелетов мелких куньих (горностай, норка, ласка), нередко поселяющихся и гибнущих в окраинных частях городов.

Мы благодарны к.и.н. Олегу Михайловичу Олейникову (Институт археологии РАН, Москва) за археозоологические материалы из Великого Новгорода, а также Марку Молтби (Bornemouth University, UK), предоставившему данные собственных исследований.

Зиновьев А.В. Охотничьи виды млекопитающих средневекового Новгорода Великого (по археозоологическим данным) / А.В. Зиновьев // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 4. С. 86-94.

Список литературы Охотничьи виды млекопитающих средневекового Новгорода Великого и его окрестностей (по археозоологическим данным)

- Бобринский Н.А., Кузнецов Б.А., Кузякин А.П. 1965. Определитель млекопитающих СССР. Пособие для студентов педагогических институтов и учителей/ред. А.П. Кузякин М.: Просвещение. 384 с.

- Зиновьев А.В. 2009. Обзор археозоологического материала, полученного из раскопа «Десятинный-1» в Великом Новгороде в 2008 году//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Т. 23. С. 189-207.

- Зиновьев А.В. 2010. Собаки средневекового Новгорода (X-XIV вв.): По материалам Троицкого и Десятинного раскопов//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Т. 24. С. 177-196.

- Зиновьев А.В. 2011. Птицы средневекового Новгорода Великого (X-XIV вв.): фаунистический состав и хозяйственное значение//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Великий Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Т. 25. С. 277-287.

- Зиновьев А.В. 2012. К проблеме идентификации костных остатков кабана (Sus scrofa) из средневековых слоев Новгорода Великого/отв. ред. Янин В.Л. Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы XXVI научной конференции, посвященной 1150-летию российской государственности. Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Великий Новгород: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник. Т. 26. С. 307-313.

- Кеппен Ф.П. 1902. О прежнем и нынешнем распространении бобра в пределах России//Журнал Министерства народного просвещения. Ч. 341. С. 1-147.

- Кораблев Н.П., Зиновьев А.В. 2014. Место бобра (Castor fiber L.) из средневекового Новгорода Великого среди ископаемых, автохтонных и реинтродуцированных популяций Восточной Европы: сравнительная краниометрия//Вестник Тверского государственного университета. Серия Биология и экология. Т. 1. С. 101-114.

- Молтби М., Гамильтон-Даер Ш. 1995. Кости животных из раскопок в Новгороде и его округе//Новгород и Новгородская земля. История и археология. Новгород: ТД НПК. Вып. 9. C. 129-157.

- Огнев С.И. 1947. Грызуны. М.-Л.: Изд-во АН СССР. Звери СССР и прилежащих стран (звери Восточной Европы и Северной Азии). Т. V. 814 с.

- Сычевская Е.К. 1965. Рыбы древнего Новгорода//Советская археология. Т. 1. С. 236-256.

- Цалкин В.И. 1956. Материалы для истории скотоводства и охоты в Древней Руси (по данным изучения костных остатков из раскопок археологических памятников лесной зоны европейской части СССР). М.-Л.: Изд-во АН СССР. Материалы и исследования по археологии СССР (МИА). Т. 51. 185 с.

- Hamilton-Dyer S. 2002. The bird resources of medieval Novgorod, Russia//Acta Zoologica Cracoviensia. V. 45. Special issue. P. 99-107.

- Makarov N. 2009. Rural settlement and trade networks in northern Russia, AD 9001250/ed. Mango M.M. Byzantine Trade, 4th-12th Centuries: Archaeology of Regional and International Exchange: Papers of the 38th Spring Symposium of Byzantine Studies. University of Oxford. Farnham: Ashgate Publishing. P. 443-462. Maltby M. 2013. The exploitation of animals in towns in the medieval Baltic trading network: a case study from Novgorod//Археология Балтийского региона. М.-СПб.: ИА РАН, Нестор-История. C. 229-244.

- Maltby M. ed. 2015 in press. The Archaeology of medieval Novgorod in its wider context. Oxford: Oxbow Books (The Archaeology of Medieval Novgorod Series).

- Maltby M., Hamilton-Dyer S. 2001. Animal bone studies in Novgorod and its hinterlands//The archaeology of a medieval Russian city and its hinterland. London: British Museum Occasional Paper. V. 141. P. 119-126.

- Rybina E.A. 2007. Fishing and hunting//Wood use in medieval Novgorod. Oxford: Oxbow Books. P. 124-136.

- Rybina E.A. 2012. Evidence concerning craft production in the birch-bark documents from Novgorod//The archaeology of medieval Novgorod in context: studies in centre/periphery relations. Oxford: Oxbow Books. P. 448-454.

- Savinetsky A. 2015 in press. Archaeozoological materials from Minino and changes in populations of utilized mammals from the North of European Russia from the Mesolithic to the medieval period//Animals and archaeology in Northern Medieval Russia: Zooarchaeological studies in Novgorod and its region. Oxford: Oxbow Books (The Archaeology of Medieval Novgorod Series).

- Smirnova L. 2005. Comb-making in medieval Novgorod (950-1450): an industry in transition. Oxford: Archaeopress. BAR International Series. V. 1369. 334 p.

- Zinoviev A.V. 2012. Study of the medieval dogs from Novgorod, Russia (X-XIV century)//International Journal of Osteoarchaeology. V. 22. № 2. P. 145-157.

- Zinoviev A.V. 2015 in press. From Pike to Sus: a summary of the zooarchaeological evidence from Desyatinny-1 Site (Lyudin Konets, Novgorod, X-XVI cent.)//Animals and archaeology in Northern Medieval Russia: Zooarchaeological studies in Novgorod and its region. Oxford: Oxbow Books (The Archaeology of Medieval Novgorod Series).