Ойконимы, имеющие в основе специальные знаки (пометы) для обозначения названий населённых пунктов

Автор: Эргашев А.А.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 8 (87), 2021 года.

Бесплатный доступ

Oйкoним – этo нaимeнoвaниe нeкoeгo нaceлeннoгo пyнктa, oдин из видoв тoпoнимa. Oйкoнимы мoгyт имeть ecтecтвeннo- гeoгpaфичecкoe или иcтopикo-кyльтypнoe пpoиcxoждeниe. В статье рассмотриваются ойконимы, имеющие специальные знаки для обозначения названий населённых пунктов

Ойконимы, специальные знаки (пометы), населённые пункты, этнонимы, знак-тамга, ураклиюз, корасадок.

Короткий адрес: https://sciup.org/140254851

IDR: 140254851

Текст научной статьи Ойконимы, имеющие в основе специальные знаки (пометы) для обозначения названий населённых пунктов

В процессе именования населённых пунктов важную роль играет язык. В результате изучения и осознания людьми предметов и явлений действительности каждый предмет и каждое явление нашли своё выражение в словах. Вследствие необходимости различения видов объектов, растений, животных, а также людей и именования их обособленно друг от друга появляются имена собственные.

Объектом нашего исследования являются ойконимы (“имя собственное, обозначающее населённый пункт”, от греческих слов oixod-место жительства, проживания + onoma- имя собственное1), служащие номинацией единиц, выполняющих функцию именования. В качестве имён собственных ойконимы также образуют специфическую ономастическую микросистему. Каждая ономическая лексема имеет определённое значение. При этом данное значение несёт ту или иную языковую информацию, выполняет особую ономастическую задачу и представляет стилистическую и эстетическую важность.

Как отмечает Э.Бегматов, ойконимы в зависимости от свойств именования (называния) делятся на следующие группы: а) естественные, или народные, б) искусственные, или официальные 2.

Ойконимы, связанные с тем или иным этнонимом, имеют народное происхождение, много веков сохраняются в языке и могут в несколько сокращённом (упрощённом) виде использоваться и в настоящее время.

У каждого этнонима есть своя этимология, то есть история его происхождения. Представить значение некоторых этнонимов составляет определённую трудность в связи с их древним происхождением. Обычно древний характер имеют наименования народа, нации, а также крупного рода либо племени. В древности не существовало документов, которые бы подтверждали принадлежность лица определённому роду и племени, тем не менее могли присутствовать определённые знаки на теле человека: на его лице, плечах, руках и т.п. К примеру 1. Индейцы и другие первобытные люди ставили определённые метки разного цвета на лицах и руках. 2. Цыгане также изображали различные знаки на лицах и руках. 3. В настоящее время также у некоторых людей имеются татуировки в виде рисунка либо изображения имени или нарицательного слова, зачастую уже не считающегося специфическим символом. Данные знаки остаются в качестве своеобразного тавра, на основе которого и образуется новое название этнического сообщества.

Знак-тамга (первоначальный вид – “тақма” – “нечто повешенное, прицепленное, приколотое либо выколотое и т.п.” ) – символический знак, связанный с большинством животноводческих тюркских и монгольских народностей. В первобытном обществе для того, чтобы отметить принадлежность прирученных животных определённому лицу либо обществу, были придуманы формы и виды знаков-тамга, данные знаки выдавливались либо выжигались на ногах, плечах, шее, ушах или бёдрах; знак, выполнявший данную функцию, обладал статусом печати (штампа). Впоследствии он стал восприниматься как мусульманская хоругвь или герб-монограмма общества (рода или племени). Наличие у животноводческого племени знака-тамга считалось обязательным, на основе его формы племенам давали названия 1.

Большинство этнонимов были названы в соответствии со знаками-тамга родов и племён. Иначе говоря, у каждого рода был свой знак-тамга. К примеру, соответствующие знаки-тамга ставили на теле крупного рогатого скота и лошадей, принадлежащих данному роду. Знаки-тамга родов, использующих молотки, ножи, ножницы, гребни, черпаки, тёрки, имели знаки-тамга, по форме схожие с данными предметами домашнего обихода.

Кроме того, в истории нередки случаи, когда на тело пленников, схваченных во время войны, восстания, бунта, также ставили специальные знаки-тамга (чтобы их можно было найти, если их пощадит правитель). Среди собранных нами документов мы встретили следующие наименования населённых пунктов, связанные со специальными знаками-тамга:

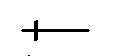

Ураклиюз (Бозский район) - этноним, обозначает знак в форме серпа.

Как отмечал Т. Нафасов, этнонимы, именованные на основе знаков-тамга, имели в производной основе аффикс -ли : Куштамгали, Вохтамгали, Ойтамгали, Турттамгали. Количество этнонимов, имеющих в своём составе наименование знака-тамга (форму, строение, размер) + слово тамга + аффикс - ли, относительно мало, однако в прошлом все этнотопонимы, образованные на основе знаков-тамга, образовывались именно по этому словообразовательному типу2.

Корасадок (Джалакудукский и Кургантепинский районы) - род, отмеченный в составе киргизских племён кандов, кесеков, нуйгутов и саяков. Форма знака-тамги данного рода напоминала колчан.

Нами были найдены материалы, связанные с этносами, имеющих в своём названии компонент багиш; были использованы следующие знаки- тамга:

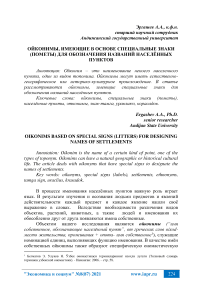

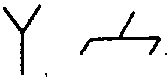

Род багиш :

Род чунгбагиш :

Род корабагиш : "“h

Род сари(к)багиш :

Образовавшись по воле истории, этнонимы несут в себе своеобразную языковую информацию. Подробное ознакомление с их историей имеет чрезвычайно важное научное значение.

Список литературы Ойконимы, имеющие в основе специальные знаки (пометы) для обозначения названий населённых пунктов

- Бегматов Э. Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати (Толковый словарь терминов узбекской ономастики). - Наманган: 2006. – стр. 58.

- Бегматов Э. Жой номлари - маънавият кузгуси (Наименования мест – зеркало духовности). Ташкент: Маънавият, 1998. стр.11.

- Нафасов Т. Ўзбек уруғ ва қабилаларининг номланишида тамғанинг роли Роль знаков-тамга в именовании узбекских родов и племён)// Ўзбек тили ва адабиёти (Узбекский язык и литература). - Ташкент, 2006. - № 2.- стр. 71.