Окрашенные артефакты стоянки Ушки V (полуостров Камчатка)

Автор: Понкратова И.Ю., Губар Ю.С., Волков П.В., Лбова Л.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Материалы конференции "Знаки и образы в искусстве каменного века"

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

Новый этап изучения материалов стоянки Ушки V (п-ов Камчатка) в рамках проблемы идентификации форм знакового поведения выявил специфику археологических материалов, связанных с палеоискусством в территориальном и хронологическом контексте. В связи с этим, детальный микроскопический анализ комплексов артефактов представляется актуальным. Комплекс является наиболее древним в составе памятника и датируется около 13-12 тыс. кал. л. н. При исследовании использованы методы формально-морфологического и технологического анализов; выборка предметов исследована с помощью трасологии. В случаях обнаружения краски на предметах определялся состав пигмента методом SEM-EDX. На основании этнографических материалов и спектрального состава красок высказано предположение о характере добавок, имеющих органическое происхождение. Совокупность серийных изделий, свидетельства их искусственного окрашивания, присутствие резчиков как возможных инструментов для нанесения татуировок составляют знаковые системы однотипных следов, знаков, обладающих внутренними связями. Такие системы служат для осуществления индивидуальных и коллективных коммуникативных и трансляционных процессов, свидетельствуют о сложной структуре ископаемой культуры финального плейстоцена на Камчатке.

Мобильное искусство, украшения, пигменты, технология, трасология, знаковые системы, ушки v, северо-восточная евразия

Короткий адрес: https://sciup.org/143175995

IDR: 143175995

Текст научной статьи Окрашенные артефакты стоянки Ушки V (полуостров Камчатка)

Символическая коммуникация считается базовым компонентом человеческой психики, которая выделяет человека из животного мира. Для эффективности и успешности коммуникации требуется система совместных смыслов – знаков. Известно, что на ранних этапах развития человечества люди пытались передать информацию с помощью различных форм знакового поведения ( Лбо-ва , 2016).

Группу предметов персональной орнаментации (личных украшений) можно определить как форму древнейшей символической коммуникации, как способ передачи информации, наделенной качественными характеристиками личной и культурной идентификации и выраженной через предметно-образный ряд. Украшения, системы украшений, их ритм, материал, окрашивание предметов являются наиболее яркой и выразительной формой знакового или символического поведения ( Vanhaeren , 2014). С этих позиций комплекс материалов, полученных при раскопках стоянки Ушки V (культурный слой VII), представляет особый интерес.

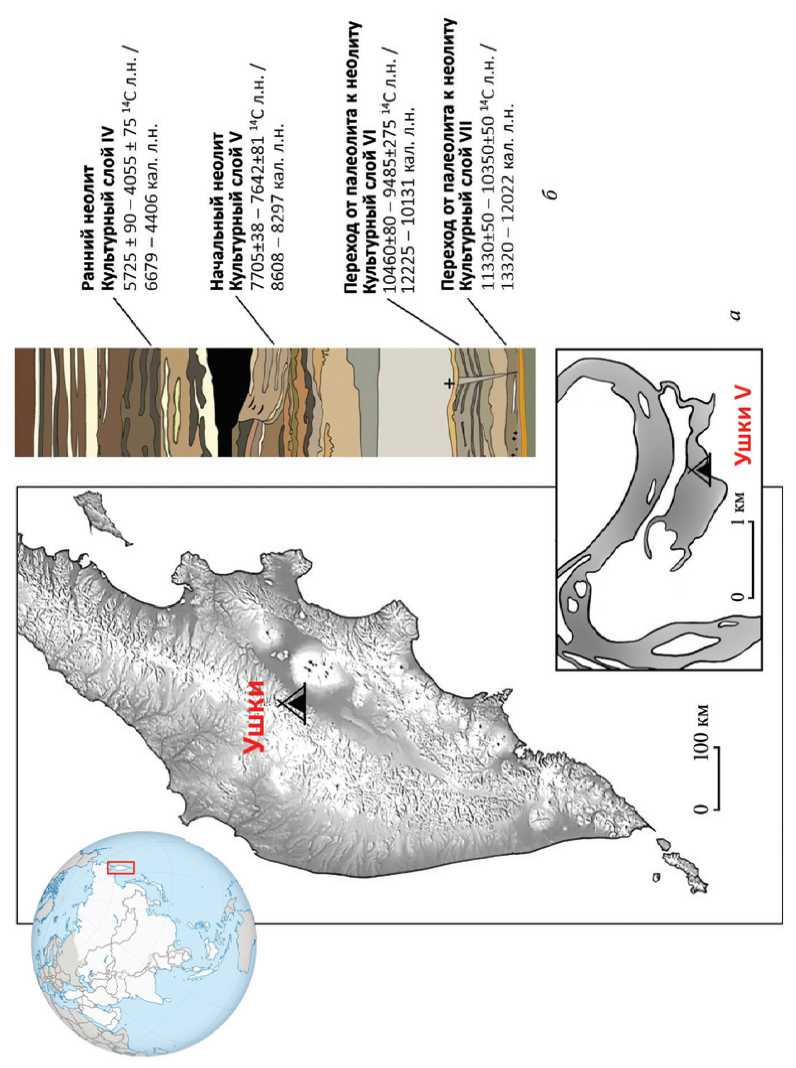

С 2004 г. многослойная стоянка Ушки V изучается под руководством И. Ю. Понкратовой. Стоянка находится в Усть-Камчатском районе (п-ов Камчатка) на южном берегу Большого Ушковского озера (рис. 1: а ). В результате ее изучения выделены четыре периода заселения в конце плейстоцена – раннем голоцене (рис. 1: б ) ( Понкратова , 2020).

В позднеплейстоценовых отложениях – коричневато-розоватом суглинке с мелкозернистым песком, угольками и перемешанным беловатым мелкозернистым песком – на глубине 2,7–2,8 м обнаружен культурный слой VII. Его мощность – 5–18 см. Слой датирован по 14С угля – 11 330 ± 50–10 350 ± 50 л. н. / 13 320–12 022 кал. л. н. (рис. 1: 3 ). На современном этапе исследований это наиболее древнее свидетельство заселения человеком Камчатки.

В слое исследована часть жилища с очагом, входной зоной и рабочим местом. Каменная индустрия включает аморфные нуклеусы и продукты расщепления; орудия (бифасиальные наконечники стрел и дротиков с черешком, скребки и скребла, проколки, тесловидные изделия, ножи строгальные и ножи, используемые, вероятно, для разделки мяса, рыбы, обработки дерева, резчики), остатки ихтиофауны, гастролитов и др. В зоне очага находилось место мастера, который занимался изготовлением украшений. Здесь обнаружены подвески, бусины, их фрагменты и заготовки (149 шт.), а также инструменты для их изготовления (фрагменты и целые экземпляры шлифовальных плиток из песчаника, обломки сырья) (Там же).

В статье представлены результаты исследования коллекции украшений и каменных орудий, предварительно определенных как орудия для выполнения татуажа, на которых отмечены следы красок. Последние выявлены при микроскопическом анализе и последующем исследовании спектра пигмента с помощью SEM-EDX.

Рис. 1. Многослойная стоянка Ушки V (п-ов Камчатка) а – местоположение; б – хроностратиграфия

Методы исследований

Предварительное микроскопическое обследование поверхностей артефактов коллекции показало их достаточно хорошую сохранность и доступность для трасологического анализа выявленных на них следов износа. Функциональные исследования каменных артефактов коллекции базировались на методике экспериментально-трасологического анализа, разработанной С. А. Семеновым и Г. Ф. Коробковой ( Семенов , 1957; Korobkowa , 1999), методике анализа микро-заполировок износа каменных орудий Л. Кили ( Keeley , 1980). Использовался и опыт синтезированной трасологической методики, адаптированной для работы с материалами археологических коллекций палеолитических и неолитических памятников Северной и Центральной Азии ( Волков , 2013). При общем трасологическом обследовании материалов применялся бинокуляр МБС-10 с односторонним боковым освещением наблюдаемого объекта и с дискретным рабочим режимом увеличения от 16 до 56 крат. В качестве основного исследовательского инструмента применялся специально адаптированный для микротрасологии микроскоп Olympus BHT-M с бестеневым освещением через объектив и режимом увеличения от 100 до 500 крат.

Микроскопическое изучение изделий со следами краски на поверхности, гематита и образцов культурного слоя произведено с использованием микроскопа, программного обеспечения и цифровой камеры ALTAMI. Предварительный анализ показал высокую вероятность присутствия как фонового, так и красящего вещества, представленного относительно равномерной взвешенной однородной средой. Для определения химического состава пигментов, обнаруженных на предметах, использовалась сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (SEM-EDX), как недеструктивный метод, что позволяет исследовать микроструктуру тел, качественный и количественный состав образца без его разрушения ( Popelka-Filcoff et al. , 2008). SEM-EDX уже был успешно апробирован для палеолитических коллекций Северной Евразии ( Губар, Лбова , 2019; Волков и др ., 2018; Понкратова и др ., 2019).

Анализы выполнены на электронном микроскопе Bruker Nano GmbH Quantax 70 (Germany) (ЦКП «Геохронология кайнозоя», ИАЭТ СО РАН). Аппаратура позволяет работать в широком и плавно перестраиваемом диапазоне увеличений до 30 000 крат. При помощи метода SEM-EDX получены фотографии области сканирования и ее элементный состав в процентах (табл.) без учета кислорода и углерода во избежание погрешности при анализе легких элементов, а также график спектра, демонстрирующий набор основных химических элементов.

Материалы и основные результаты исследования

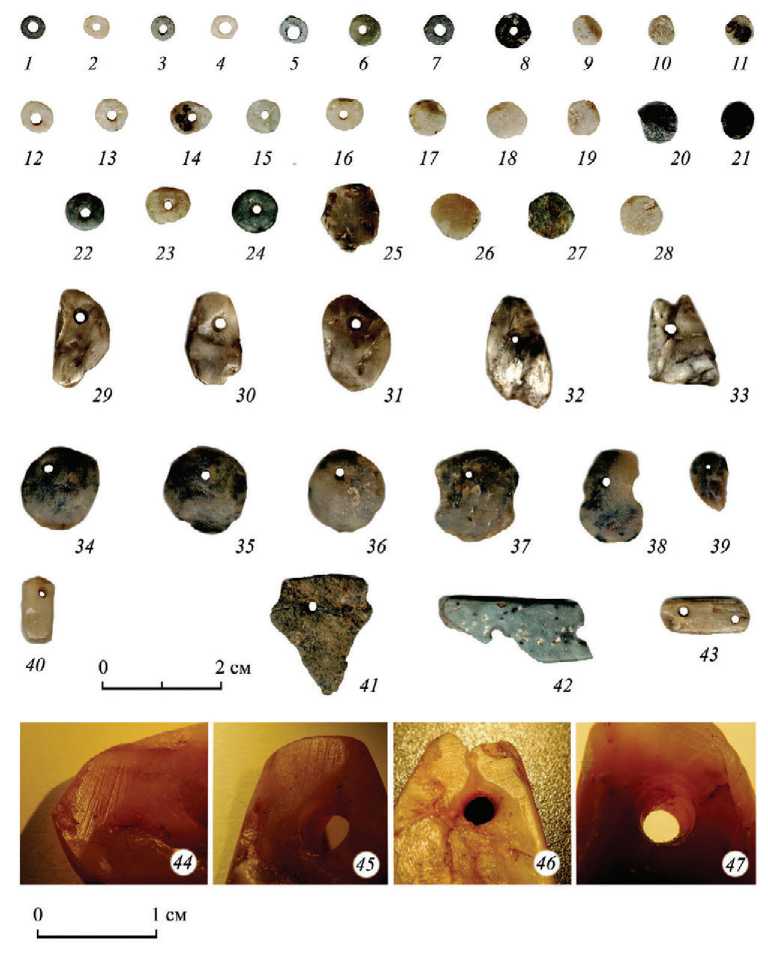

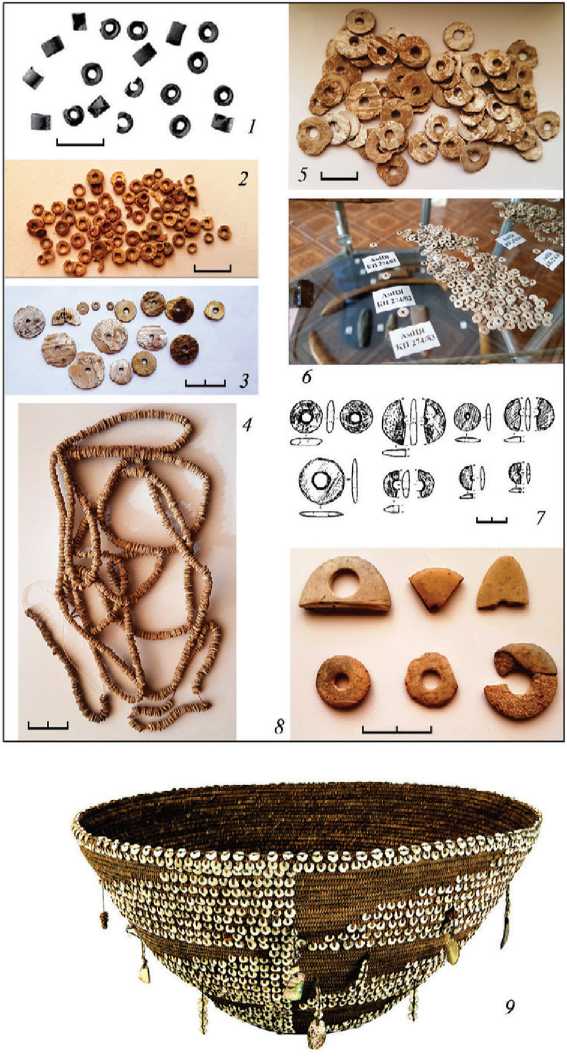

Бусинки и подвески. Коллекция изделий, отнесенных к украшениям и их заготовкам, составляет 149 ед. Заготовки представлены уплощенными округлыми фрагментами сырья различного размера, иногда с точкой кернения в центре (рис. 2: 9–10, 17–21 ). Бусы и их фрагменты представлены как серийными, типичными, так и уникальными предметами, плоскими и объемными, симметричными

Рис. 2. Коллекция изделий, отнесенных к украшениям и их заготовкам

1–8, 12–16, 22–24 – бусины; 9–11, 17–21, 25–28 – их заготовки; 29–43 – подвески различных типов и следы их производства: 44, 45 – в виде шлифовки; 46 – полировки; 47 – сверления и асимметричными, круглой подпрямоугольной, подтреугольной формы (рис. 2: 1–8, 12–16, 22–24). Преобладают изделия округлой формы, плоские в профиле, с одним отверстием в центре (бисер); выполнены в основном из мягких пород камня (пирофиллит, агальматолит). Размеры бусин: 3–7 мм в диаметре, толщина – 1–3 мм. Подвески различаются по форме – овальной и округлой в профиле с одним отверстием в центре или у края, или с двумя – по краям изделия (рис. 2: 29–43). Размеры подвесок: 12–15 мм в длину, 10–11 мм в ширину, толщина – 4 мм. Зафиксированы следы производства изделий в виде шлифовки (рис. 2: 44, 45), полировки (рис. 2: 46) и сверления (рис. 2: 47).

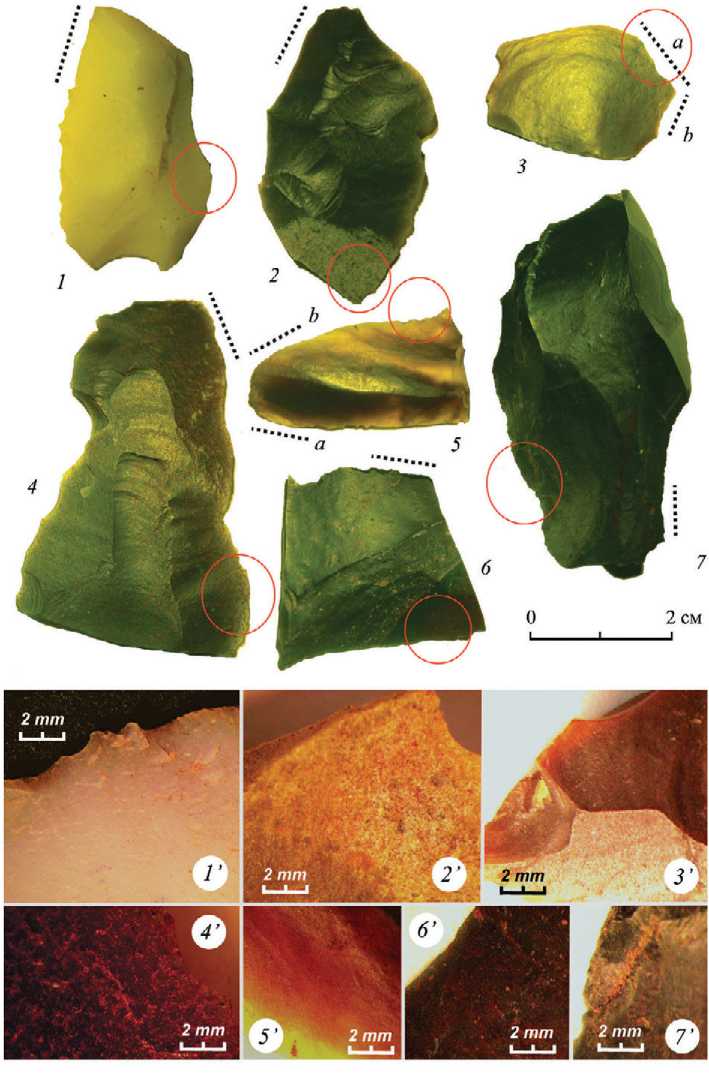

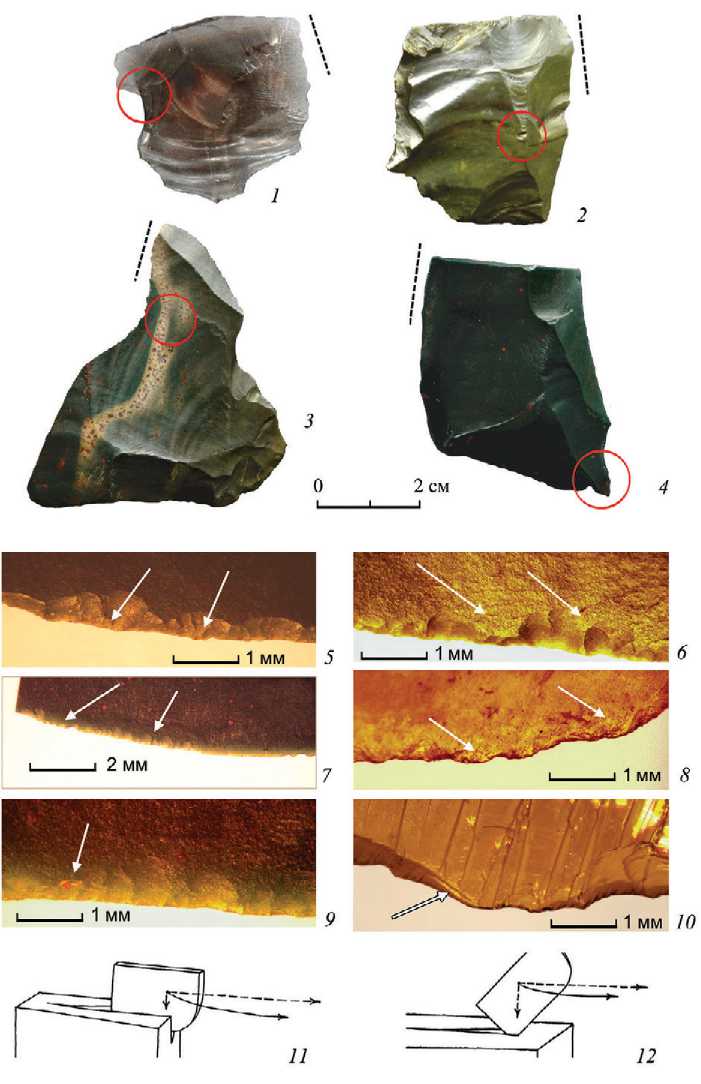

Орудия. Выборка орудий составила 25 экз. Из них на 19 обнаружены следы эпизодического и долговременного использования. На серии артефактов выявлены идентифицируемые следы износа, позволяющие определить функцию данных орудий. Наиболее отчетливые следы в виде характерных мировыкро-шенности и микрозаполировки прослеживаются на 11 инструментах (рис. 3: 1–7 ; рис. 4: 1–4 ). Данные по локализации следов износа и ориентации линейных следов в совокупности со спецификой структуры поверхности микрозаполиро-вок ( Волков , 2013. С. 121–126) позволили предположить функцию изученных орудий как резчиков по эластичному органическому материалу. Сравнительный анализ с экспериментальными образцами дал основание определить время утилизации изучаемых орудий в процессе производства как относительно непродолжительное и характерное для разово используемых инструментов.

Выделены две категории орудий – с относительно сильной и более слабой изношенностью. Вместе с этим морфологически они не различимы и визуально выглядят как аморфные отщепы со следами утилизации. Возможно, что орудия с сильной изношенностью использовались для обработки шкур/кожи животных, рыбы более продолжительное время. Орудия со слабой изношенностью рабочего края могли использоваться для разовых, непродолжительных работ по мягкому эластичному материалу (кожа животного или человека).

Предполагаемые орудия по форме как перфораторы или проколки – со специальным рабочим краем и колющими функциями – не выделены в исследуемой выборке артефактов.

Работа резчика специфична и заметно отличается от близкой по своей кинематике работы ножа (рис. 4: 11, 12 ) (Там же. С. 106, 107). К числу особенностей работы изученных инструментов следует отнести и относительное неглубокое проникновение режущих участков орудий вглубь от поверхности обрабатываемого материала.

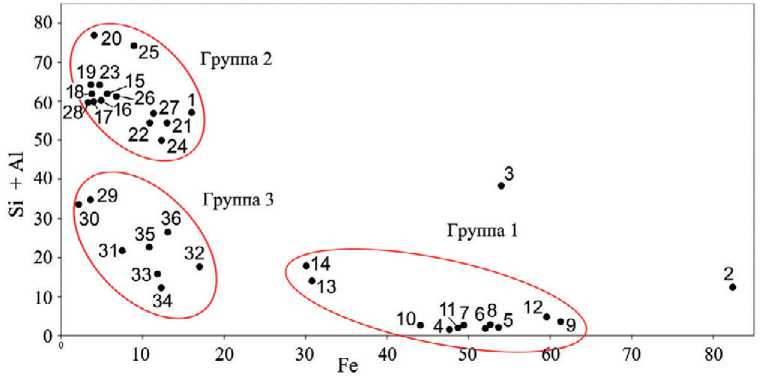

Пигменты. Для определения элементного состава пигментов было отобрано 36 образцов. Из них 17 экз. были исследованы авторами ранее и включали пигменты на предметах (14 экз.), один образец грунта и два образца гематита из культурного слоя ( Понкратова и др ., 2019). Выборка была дополнена пробами красящих веществ с поверхности каменных орудий (табл.). Определены три группы пигментосодержащих материалов, классификация которых основана на данных спектра.

Группа 1 включает пробы гематита и грунта из культурного слоя (3 экз.). В составе гематитов превалирует железо (54 и 82 %), однако по ряду показателей составы значительно различаются (например, разница в содержании серы и титана).

Рис. 3. Резчики а – местоположение основных рабочих краев; b – вспомогательных рабочих краев

1–7 – зоны окраски искусственного происхождения; 1’–7’ – следы красителей на поверхности орудий

Рис. 4. Резчики

1 – 4 – местоположение основных рабочих краев и зон окраски разного происхождения; 5, 7 – следы износа орудий в виде микровыкрошенности; 5, 8, 10 – следы микрозаполировки, схемы различий в работе ножа ( 11 ) и резчика ( 12 )

Сюда же следует отнести зерна гематита, обнаруженные в структуре поверхности каменных орудий (табл. № 4–14). В большинстве природных пигментов (9 образцов) содержание железа варьируется в пределах 44–61 %, кремния – 1–4 %, алюминий отсутствует в образцах № 10 и № 12, или его содержание незначительно. Кальций, магний, калий, натрий, хлор, титан, германий встречаются в незначительном количестве.

Два образца (№ 13 и 14) имеют особенность: содержание железа в них меньше (30 %), а кремния больше (13,33 и 16,84 %), появляются элементы, не входящие в состав большинства природных пигментов (натрий, германий, хлор) (табл.). На основании этих данных они могут быть отнесены и к группе искусственных пигментов на орудиях, однако похожий набор элементов мы наблюдаем в одной из проб гематита (табл. 1, № 3).

Подтверждается высказанная ранее мысль о том, что образцы гематита происходят от различных конкреций либо были доставлены из разных мест. Один из вероятных источников гематита находится у подножия действующего вулкана Толбачик, в 40 км от стоянки ( Pekov et al ., 2018. P. 877).

Группа 2 объединяет бусины, подвески, заготовки (14 экз.) (табл. 1). Подтверждено наличие пигмента искусственного происхождения, на композитный состав которого указывали низкие показатели железа (3–6 %) и присутствие различных добавок в составе краски: алюмосиликаты, мышьяк, калий, кальций и натрий ( Понкратова и др. , 2019. С. 68). На отдельных образцах в точке сканирования отмечены составы, идентичные образцу № 1 (культурный слой).

В группе 3 представлены пигменты с искусственным составом на каменных орудиях (8 экз.) (табл. 1, № 29–36). Характеризуется содержанием железа в пределах от 2 до 17 %, показатели кремния возрастают до 11–33 %, алюминия – 0,6–5 %, кальция – 0,22–1,71 %, магний присутствует во всех образцах группы (0,3–0,7 %), кроме № 32 и № 36. Натрий отсутствует в № 35 и № 36, в других образцах его содержание в пределах от 0,19 до 2 %. Содержание калия расположено ниже порога значимости (0,33–0,74 %). Хлор представлен в двух экземплярах (№ 30 и № 32), марганец присутствует только в № 34 (1,37 %). Показатели титана совпадают с показателями по образцу 1 (грунт) (0,11–1,16 %).

В группе 3 выделяются два образца: № 35 и 36. Они характеризуются низкими показателями железа, что явилось основанием отнесения их к группе искусственных, но в них незначительное присутствие примесей, высок процент углерода и магния, что можно объяснить неравномерным распределением в алюмосиликатной добавке. В других образцах группы 3 фиксируется большой разброс содержания таких элементов, что подтверждает наши предположения. Ключевым критерием для определения пигментов на каменных орудиях как искусственных красок является доминирование в составе алюмосиликатов, углерода и вариативный набор элементов.

Таким образом, образцы пигментов со стоянки Ушки V представлены тремя группами, классификация которых основана на анализе элементного состава, что позволяет представить наиболее полную картину использования красок в культурной традиции древнего населения стоянки. Выявлена значительная разница в составах пигментов. Для природных пигментов, представленных в группе 1, в качестве основы использовался гематит, отличающийся по составу

Таблица 1. Элементный состав пигментов и пигментсодержащих материалов/образцов

|

н и 1 S V Я Я 8 Я X |

to |

1—1 ее Я |

я о 5 © © я Си ! я 3 се Я с. S 5 © с. я с. е |

1 |

1 |

и к я © и 3 я я ее X се Я 3 н я 1 я 3 © с. я с. е |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||

|

Я S |

||||||||||||||||||

|

о |

||||||||||||||||||

|

GO |

R |

|||||||||||||||||

|

< |

||||||||||||||||||

|

S |

||||||||||||||||||

|

5 |

o |

|||||||||||||||||

|

н |

ОО |

|||||||||||||||||

|

о |

о"' |

|||||||||||||||||

|

се |

R |

о |

о |

|||||||||||||||

|

р |

o' |

o' |

1 |

1 |

1 |

1 |

o' |

o' |

||||||||||

|

0» S |

5 |

R |

1 |

o' |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||

|

ее и |

СО |

$ |

^ |

o' |

1 |

1 |

||||||||||||

|

УЗ |

ОО |

o' |

o' |

o' |

o' |

o' |

OO |

о |

o' |

|||||||||

|

СО |

о |

о |

R |

£ |

о |

co |

||||||||||||

|

to |

УЗ |

00 |

5 |

оо^ |

с^ |

о |

40 |

40 |

od" |

о |

о |

|||||||

|

с. ■е Я 3 Я о Я о С |

1—1 ш о ;> ^ |

rq rq о ;> ^ |

rq о ;> ^ |

00 о ^ |

4© о П 4© о ;> ^ |

©\ со rq 4© о ;> ^ |

1—1 ш со о ;> ^ |

1—1 co w о ^ |

о |

00 |

m о |

«Л Hl m о ^> |

4© о ^ |

^ 4© О ^* |

||||

|

Я я ее я о и Я се Я |

се и я 2 ее к© © Си С |

и я н ее 8 £ |

и я н ее £ |

я я to |

о я |

я я to |

я я я to |

я я to |

ill o$£ |

я 5 5 й 3 5 S О S £ |

© H |

я я to |

я я to |

я я to |

||||

|

се ЯГ s се © |

1—| |

(Ч |

СО |

ТГ |

ю |

4© |

Г' |

00 |

о 1—1 |

Д |

rq i—i |

co 1—1 |

5 |

|||||

Окончание таблицы 1

|

CM ее к к £ |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

со ее К к |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||

|

1 |

1 |

1 |

1 |

о |

1 |

1 |

1 |

||||||||||||||||

|

1 |

1 |

o' |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||||||||||||||

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

||||||||||||||||

|

к |

оо |

40 |

о" |

1 |

о |

1 |

to |

1 |

to |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||

|

1 |

о |

1 |

1 |

8\ |

1 |

1 |

m |

1 |

|||||||||||||||

|

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

|||||||||||||||

|

о" |

о" |

ГС |

о |

1 |

ГС |

Ч |

1 |

o' |

о |

o' |

оо |

to |

o' |

1 |

|||||||||

|

o' |

о" |

ч |

ОО |

o' |

1 |

Ч |

o' |

о" |

o' |

1 |

1 |

||||||||||||

|

o' |

ГС |

оо |

1 |

1 |

о |

1 |

o' |

o' |

см |

о |

о |

1 |

|||||||||||

|

o' |

о" |

1 |

ГС |

o' |

о |

о |

ОО |

оо |

1 |

o' |

o' |

оо |

o' |

o' |

1 |

o' |

1 |

о" |

|||||

|

оо |

ГС |

мэ |

(Q |

о |

УЗ |

о |

оо |

5\ |

ГС |

to |

o' |

о |

о |

1 |

о |

о |

о" |

||||||

|

о |

о" |

ОО |

ГС |

о |

^ |

Ов |

2 |

ч |

о" |

ч |

S |

00 |

o' |

1 |

о |

ч |

1 |

||||||

|

оо |

1 |

o' |

S |

гм" |

pi |

9 |

40 |

см |

ов |

। |

ч |

о" |

к |

ОО |

оо |

||||||||

|

оо |

О'1 |

ч |

Ч |

я |

о |

O'' |

оо |

о |

ГС |

°°„ |

оо" |

О |

|||||||||||

|

to |

о |

40 |

ОО |

ОО |

V |

to |

о |

of |

сз |

4D" |

ч |

00 |

of |

ч |

оо |

ГС |

оо |

00 |

m |

||||

|

ш о ;> ^ |

к о |

W> О to о ;> ^ |

4© 00 о ;> ^ |

С\ о ш о ;> ^ |

со to о ;> ^ |

1—1 см см 1—1 4© О ^ |

4© 00 со о ;> ^ |

о со to о ;> ^ |

ш о ;> ^ |

4© см ш о ;> ^ |

«Л 00 ш о ;> ^ |

СМ см о |

о 4© О ^* |

rq ГО О ^> |

1—1 о ^ |

о о ^ |

WTi 4© to to о ^ |

1—1 со 1—1 4© О |

.н см со 1—1 4© о |

4© 1—1 О ^ |

00 о см 4© о ^* |

||

|

се и и |

се а 3 £ К я to со |

се и и |

се и и |

се и и |

се и и |

се и и |

се V ч о С |

се и и |

се и и |

се и и |

се и и |

се * 3 Н S |

ее И и |

S |

S ^ |

S |

S ^ |

S ^ |

S |

S |

S ^ |

||

|

ш 1—1 |

to |

^ |

00 1—1 |

С\ 1—1 |

о СМ |

1—1 СМ |

СМ СМ |

СО см |

см |

ш см |

4© см |

00 п |

С\ п |

о со |

1—1 со |

гм со |

со со |

S |

ш со |

4© СО |

* без учета O и C

Рис. 5. Корреляционный график содержания основных элементов в составе пигментов (Fe, Si, Al)

от гематита и окислов железа из местного грунта ( Понкратова и др ., 2019). При этом отмечается, что по базовым элементам образец грунта ближе к составам, обнаруженным на бусинах и подвесках (рис. 5). Краски на бусинах, подвесках и каменных орудиях отличаются количественными показателями добавок – кремния, алюминия, магния, калия, хлора. В искусственных составах пигментов на поверхности резчиков и других каменных орудий отсутствует мышьяк. Это может свидетельствовать о различных добавках органического и неорганического происхождения, разных способах изготовления красок для разных целей (татуажа (?), окрашивания украшений, кожи, одежды).

Обсуждение

Бусины и подвески, несомненно, являлись частью более сложных изобразительных систем (ожерелий, расшитой одежды, украшениями посуды особого назначения или других изделий престижного характера). На территории Севера Дальнего Востока России и Якутии находки украшений в виде каменных бус сравнительно редки. Древнейшими считаются палеолитические украшения, изготовленные из бивня и кости, найденные на Янской стоянке (рис. 6: 1 ) ( Пи-тулько и др ., 2014). Наиболее схожие по форме, но отличающиеся по времени, материалу (раковины), технике изготовления бусины обнаружены в погребальных неолитических комплексах бассейна реки Колымы – Каменка-2 (рис. 6: 2, 5 ), Помазкино 3 (рис. 6: 4, 8 ) ( Кашин , 2013; Кашин, Калинина , 1997), погребение Родинкское, стоянка Родинка (рис. 6: 6 ), на стоянках Бурулгино (рис. 6: 3 ) (Музей арктической археологии им. С. А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Республики Якутия), Нил-Устье и Хурен-

(ЙИМги^

Рис. 6. Украшения из археологических и этнографических коллекций памятников Северо-Восточной Азии

1 – Янская стоянка; 2, 5 – Каменка-2; 3 – Бурулгино; 4, 8 – Помазкино; 6 – Родинкское погребение; 7 – стоянки Нил-Устье и Хуренджа V; 9 – Северо-Западное побережье Америки джа V (рис. 6: 7) (Слободин, 1999). Схожими по форме подвесками и бусинами из раковин индейцы Калифорнии украшали корзины, пояса, серьги, свистульки, собирали из них ожерелья (рис. 6: 9). Процесс изготовления бусин, подобных ушковским, зафиксирован в этнографических описаниях народа кашая (Индейцы.., 2018).

Ительмены для окрашивания кож, идущих на пошив одежды, использовали минеральные красители. Описана процедура покраски кож в красный цвет . Красили соком шикши или брусники; шкуры дубили при помощи «гнилого дерева», рыбьей икры, настоя ольховой коры ( Стеллер , 1999; и др.).

Традиции нанесения несмываемых рисунков прослежены практически у всех народов мира, в том числе в Тихоокеанском регионе у коряков, эвенов, чукчей, эскимосов, айнов, где татуировка выполняла социальную, эстетическую и религиозную функции ( Богораз , 1991; Nelson , 1990; и др.). Исследование следов износа орудий из обсидиана и кварца из материалов археологических памятников Меланезии эпохи среднего и позднего голоцена показало, что наиболее древним способом нанесения татуировки являлась резка кожи; техника перфорации (прокалывания) появилась позднее ( Kononenko , 2012). Изучение орудий культурного слоя VII стоянки Ушки V – резчиков со следами слабого износа, используемых в разовых, непродолжительных операциях, позволяет предположить, что это могли быть инструменты для нанесения неглубоких насечек на коже, в которые в дальнейшем вносились красящие элементы.

Заключение

Исследования коллекции украшений и выборки орудий из культурного слоя VII стоянки Ушки V позволяют предложить реконструкцию видов символического поведения древнего населения. Комплекс является наиболее древним в составе памятника, в хронологическом контексте представляет культуру финального плейстоцена и датируется около 13–12 тыс. кал. л. н.

Совокупность серийных изделий, свидетельства их искусственного окрашивания, присутствие резчиков как вероятных тату-орудий или предметов, использующихся при декорировании кожи (?), составляют знаковые системы однотипных следов, знаков, обладающих внутренними связями. Такие системы служат для осуществления индивидуальных и коллективных коммуникативных и трансляционных процессов, что свидетельствует о сложной структуре ископаемой культуры финального плейстоцена на Камчатке.

Благодарности

Благодарим сотрудников Музея арктической археологии им. С. А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра Академии наук Республики Якутия (г. Якутск) Ю. А. Шипицина, Н. С. Кирьянова, Е. Н. Соловьеву за помощь в ознакомлении с коллекциями археологических памятников Якутии.

Список литературы Окрашенные артефакты стоянки Ушки V (полуостров Камчатка)

- Богораз В. Г., 1991. Материальная культура чукчей. М.: Наука. 224 с.

- Волков П. В., 2013. Опыт эксперимента в археологии. СПб.: Нестор-История. 416 с.

- Волков П. В., Лбова Л. В., Губар Ю. С., Швец О. Л., 2018. Усть-Ковинский мамонт: результаты микроскопического исследования // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История. Филология. Т. 17. № 7: Археология и этнография. С. 56–66.

- Губар Ю. С., Лбова Л. В., 2019. Использование пигментов в эпоху верхнего палеолита на территории Северной Евразии // Социальные трансформации. Вып. 30. С. 54–58.

- Индейцы Калифорнии. Каталог коллекций Кунсткамеры. СПб.: МАЭ РАН, 2018. 344 с.

- Кашин В. А., 2013. Неолит Средней Колымы. Новосибирск: Наука. 224 с.

- Кашин В. А., Калинина В. В., 1997. Помазкинский археологический комплекс как часть циркумполярной культуры. Якутск: Северовед. 112 с.

- Лбова Л. В., 2016. Предметы персональной орнаментации в контексте знаковых систем палеолита Сибири // Universum Humanitarium. № 1 (2). С. 37–49.

- Питулько В. В., Павлова Е. Ю., Иванова В. В., 2014. Искусство верхнего палеолита Арктической Сибири // Уральский исторический вестник. № 2 (43). С. 6–17.

- Понкратова И. Ю., 2020. Этапы заселения территории вокруг Большого Ушковского озера на Камчатке в конце плейстоцена – голоцене // АЭАЕ. Т. 48. № 1. С. 41–51.

- Понкратова И. Ю., Губар Ю. С., Лбова Л. В., 2019. Спектральный анализ окрашенных артефактов слоя VII стоянки Ушки V (полуостров Камчатка) // Universum Humanitarium. № 1. С. 56–71.

- Семенов С. А., 1957. Первобытная техника. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 241 с. (МИА; № 54.)

- Слободин С. Б., 1999. Археология Колымы и континентального Приохотья в позднем плейстоцене и раннем голоцене. Магадан: Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт Дальневосточного отделения РАН. 233 с.

- Стеллер Г. В., 1999. Описание земли Камчатки. Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор. 288 с.

- Keeley L. H., 1980. Experimental determination of stone tool uses. A microwear analysis. Chicago; London: University of Chicago Press. 212 р.

- Kononenko N. A., 2012. Middle and late Holocene skin-working tools in Melanesia: Tattooing and scarification? // Archaeology in Oceania. Vol. 47. Iss. 1. P. 14–28.

- Korobkowa G. F., 1999. Narzędzia w pradziejach: podstawy badania funkcji metodą traseologiczną. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. 168 р.

- Nelson Е. W., 1900. The Eskimo about Bering Strait. Washington: Government Printing Office. 518 p.

- Pekov I. V., Zubkova N. V., Agakhanov A. A., Yapaskurt V. O., Chukanov N. V., Belakovskiy D. I., Sidorov E. G., Pushcharovsky D. Yu., 2018. New arsenate minerals from the Arsenatnaya fumarole, Tolbachik volcano, Kamchatka, Russia. VIII. Arsenowagnerite, Mg2(AsO4)F // Mineralogical Magazine. Vol. 82. Iss. 4. P. 877–888.

- Popelka-Filcoff R. S., Miksac E. J., Robertson J. D., Glascock M. D., Wallace H., 2008. Elemental analysis and characterization of ochre sources from Southern Arizona // Journal of Archaeological Science. Vol. 35. Iss. 3. P. 752–762.

- Vanhaeren M., 2014. The Beauty of Beads: From Prehistory to Present Day // Art as Behavior (An Ethnological Approach to Visual and Verbal Art, Music and Architecture). Oldenburg: BIS-Verlag der Carl von Ossietzky Universität. P. 273–290. (Hanse Studies; vol. 10.)