Окраска волосяного покрова и изменчивость репродуктивных показателей у соболей и норок

Автор: Бекетов Сергей Валериевич

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Статья в выпуске: 4, 2014 года.

Бесплатный доступ

По результатам сравнительного статистического анализа промышленных популяций пород и типов соболей и норок «дикого типа» установлено, что темная окраска волосяного покрова может рассматриваться как маркерный признак, определяющий снижение репродуктивной способности у этих видов пушных зверей.

Соболь, норка, стандартные породы, плодовитость, частота пропустований, параллелизм в изменчивости, фенотипический маркер

Короткий адрес: https://sciup.org/146116550

IDR: 146116550 | УДК: 636.93.082.2

Текст научной статьи Окраска волосяного покрова и изменчивость репродуктивных показателей у соболей и норок

Введение. Как показывает практический опыт звероводства, в процессе доместикации одни признаки животных характеризуются высокой изменчивостью, другие же, наоборот, оказываются весьма стабильными. В частности, за более чем столетний период промышленного разведения у пушных зверей возник ряд биологических изменений: уменьшился объем мозга, значительно (на 25-35%) увеличился размер тела, появились различия в ткани трубчатых костей, у большинства зверей исчез резко выраженный оборонительный рефлекс на приближение человека (Ильина, Соболев, 1990).

С другой стороны, некоторые особенности, свойственные диким видам, остались неизменными. В частности, за исключением хорьков, для хищных пушных зверей, содержащихся на зверофермах, характерна моноцикличность и сезонность размножения. При этом даже норки так называемых «цветных» пород, сбежавшие с ферм, быстро адаптируются к местным условиям, успешно вытесняя аборигенные виды-конкуренты. Подобный приток искусственно созданных генотипов в природу до сих пор не позволяет сформировать в Дании генетически однородную популяцию американской норки, обитающей в естественных условиях п-ва Ютландия (Pertoldi et al., 2013).

Неполная доместикация пушных зверей делает их очень удобным объектом при моделировании различных биологических процессов, изучение которых невозможно или затруднительно проводить в природе на диких животных. Содержание на одной звероферме нескольких десятков тысяч зверей позволяет осуществлять масштабные популяционные исследования.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано несколько десятков пород и породных типов цветных лисиц и песцов. Известно свыше 200 цветовых вариаций окраски волосяного покрова у американской норки (Nes et al, 1988). Однако, несмотря на многообразие существующих цветовых форм, на зверофермах преимущественно разводят животных, так называемых, «стандартных» или базовых пород, которые ведут свое происхождение непосредственно от диких предковых форм (Ильина, Соболев, 1990). Этот термин при рассмотрении близкородственных видов соболя и норки совпадает с понятием «дикий тип» для пород черный соболь (темная окраска волосяного покрова) и салтыковская-1 (темнокоричневая окраска) у соболя, а также внутрипородных типов: стандартного черного (темная окраска) и стандартного темнокоричневого (темно-коричневая окраска) у норки. Наследование цвета волосяного покрова в этом случае имеет полигенный характер, что выражается, в частности, в полиморфном проявлении степени меланизации; поэтому, говоря, например, о темной окраске зверей породы черный соболь, мы подразумеваем, что она является преимущественной при внутрипородной дифференциации.

Помимо гомологии в общей окраске волосяного покрова при сравнении стандартных пород соболей и внутрипородных типов стандартной норки межвидовой параллелизм наблюдается и в размере животных. Так, звери темно-коричневой окраски отличаются от темных более крупной величиной тела и большей живой массой. В этом же контексте определенный научный и хозяйственный интерес представляет статистическое сравнение репродуктивных свойств самок зверей рассматриваемых пород и типов, что ранее никогда не делалось.

Методика. Объектами исследования стали два вида пушных зверей семейства куньих: соболь (Martes zibellina L.) и норка (Mustela vison Schr.). При этом в ходе работы непосредственно изучали две стандартные породы соболя: черный соболь и салтыковская-1, и два внутрипородных типа стандартной норки: черный и темно-коричневый.

В ходе работы были проанализированы результаты щенения самок соболей и норок по материалам сборников Центра информационного обеспечения пушного звероводства и кролиководства ГНУ НИИПЗК им. В. А. Афанасьева «Результаты размножения клеточных пушных зверей в хозяйствах Российской Федерации» за 2000-2007 гг., а также «Сводные данные о результатах гона и щенения стандартной норки в зверосовхозах Зверопрома РСФСР» за период с 1979 по 1987 гг.

В перечисленных материалах наиболее полно отражены ежегодные сводки результатов размножения различных пород пушных зверей по отдельным зверохозяйствам. Общее количество исследованных зверохозяйств по породе черный соболь в 2000-2007 гг. составило девять (общее число проанализированных щенений -31 302), а по породе салтыковская-1- одно (общее число щенений - 18 595).

Важно отметить, что черный или, как его еще иногда называют, «пушкинский соболь» изначально разводили практически повсеместно во всех соболеводческих зверохозяйствах РФ, в то время как порода салтыковская-1 разводилась исключительно на Салтыковской звероферме.

По породному типу норка стандартная черная было рассмотрено десять хозяйств (общее число щенений - 160 906), а по породному типу стандартная темно-коричневая - одиннадцать (общее число щенений -223 742) за 1979-1987 гг.

После того, как первичные данные были систематизированы и объединены в таблицы, статистический анализ непрерывных случайных величин (показатели воспроизводства) сводился к проверке гипотезы о равенстве средних двух генеральных совокупностей по двум выборкам с последующим статистическим анализом.

Гипотезу

Hq:

ai2=O22=o2 о равенстве дисперсии обеих генеральных совокупностей проверяли, используя статистику

S2!S2

(в числителе большая оценка дисперсии), где

Sn

- стандартное отклонение. Гипотеза

Но

принимается, если

S22/S2

В случае выполнения предположения о нормальном распределении совокупностей, из которых взяты сравниваемые выборки, в расчете использовали ^статистику Стьюдента. В противном случае принимали гипотезу Ну. ts2*^*^ с последующим применением непараметрического 77-критерия Манна-Уитни (M-W U- тест).

В ходе оценки репродуктивной способности соболей и норок рассматривались основные показатели характеристики размножения пушных зверей, используемые при их разведении (Ильина, Соболев, 1990). '

Результаты и обсуждение. В ходе анализа было установлено, что межвидовое статистическое сравнение показателей воспроизводства стандартных пород соболей - черной и салтыковской, с одной стороны, и внутрипородных типов норок - стандартной черной и стандартной темно-коричневой, с другой, дает сходные результаты. При этом достоверные различия у соболя и норки были получены по таким основным показателям воспроизводства как плодовитость (количество живых и мертвых щенков на благополучно щенившуюся самку) и частота пропустований (доля не давших потомства матерей к общему числу покрытых самок).

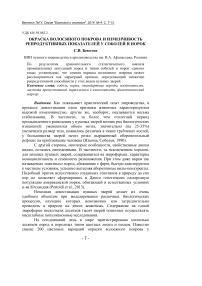

Таблица 1

Средняя плодовитость и частота пропустований у самок соболей пород черная (темные) и салтыковская-1 (темно-коричневые) в 2000-2007 гг.

|

Год |

Плодовитость |

Частота пропустований |

||

|

темные |

темнокоричневые |

темные |

темнокоричневые |

|

|

2000 |

3,39 |

3,80 |

0,320 |

0,199 |

|

2001 |

3,93 |

3,80 |

0,281 |

0,207 |

|

2002 |

3,57 |

3,82 |

0,279 |

0,159 |

|

2003 |

3,18 |

3,84 |

0,344 |

0,168 |

|

2004 |

3,34 |

3,72 |

0,270 |

0,180 |

|

2005 |

3,25 |

3,70 |

0,365 |

0,204 |

|

2006 |

3,29 |

3,89 |

0,441 |

0,154 |

|

2007 |

3,37 |

3,78 |

0,368 |

0,227 |

|

т+5 |

3,42+0,238* |

3,79±0,062 |

0,334+0,0583*** |

0,187+0,0260 |

|

нр.^ |

14,736>F0,975(7,7)=4,995 |

5,028>F0.975(7,7)=4,995 |

||

|

M-W U-тест |

ZCKop.s=-2,522 |

ZCKOp.s=3,361 |

||

Примечание. * уровень значимости/?<0,05, ***^<0,001.

Таблица 2

Средняя плодовитость и частота пропустований у самок норок стандартного черного (темные) и темно-коричневого типов в 1979-1987 гг.

|

Год |

Плодовитость |

Частота пропустований |

||

|

темные |

темнокоричневые |

темные |

темнокоричневые |

|

|

1979 |

6,00 |

6,18 |

0,128 |

0,075 |

|

1980 |

6,30 |

6,61 |

0,085 |

0,073 |

|

1981 |

6,14 |

6,72 |

0,082 |

0,072 |

|

1982 |

6,24 |

6,60 |

0,069 |

0,065 |

|

1983 |

6,15 |

6,77 |

0,084 |

0,062 |

|

1984 |

6,18 |

6,65 |

0,090 |

0,065 |

|

1985 |

6,19 |

6,85 |

0,101 |

0,068 |

|

1986 |

6,10 |

6,39 |

0,075 |

0,067 |

|

1987 |

6,12 |

6,92 |

0,082 |

0,049 |

|

X +5 |

6,16+0,086* |

6,63±0,230 |

0,088+0,0173*** |

0,066+0,0077 |

|

Hf. О!2 ^2 |

7,153>F0,975(8,8)=4,433 |

5,048>F0.975(8,8)=4,433 |

||

|

M-W U-тест |

ZCKOp.B=-3,269 |

ZCKOp.s=3,272 |

||

Примечание.* уровень значимости/?<0,05, ***р<0,001.

Как следует из табл. 1 средняя плодовитость (х +5) за 8 лет самок темных соболей достоверно меньше плодовитости 3,42+0,238, темно-коричневых - 3,79+0,062 (/?<0,05). Еще более высокозначимые отклонения наблюдаются при сравнении частот пропустований у самок рассматриваемых пород соболей - 0,334+0,0583 и 0,187+0,0260 (/?<0,001), соответственно. Аналогично (табл. 2), плодовитость стандартной черной норки - 6,16+0,086 и стандартной темнокоричневой - 6,63+0,230 (/?<0,05), а частота пропустований у самок -0,088+0,0173 и 0,066+0,0077 (/?<0,001), соответственно.

Таким образом, у соболя и норки выстраивается определенный параллелизм в изменчивости наследственно обусловленных признаков, что подтверждает проявление закона гомологических рядов Н.И. Вавилова в пушном звероводстве.

Любопытно, что подобная гетерогенность по воспроизводительной способности животных с разной степенью затемнения окраски волосяного покрова отмечается и в дикой природе (Черникин, 2006). Например, среднее количество желтых тел беременности, приходящееся на одну взрослую самку соболей из популяции северо-западного Прибайкалья, у светлоокрашенных животных составляет 2,53, а среди темных - 1,92 экз. (Маматкина, Монахов, 1968).

Ранее, Н.Б. Полузадов (1955) также установил четкую дифференциацию по интенсивности воспроизводства у темных и светлоокрашенных зверей в популяции соболей северного Зауралья. Снижение репродуктивной способности отмечалось также и у особо темных самок соболей в зависимости от внутрипородной дифференциации по окраске (Бекетов, Казакова, 2012). Сходная закономерность подтверждается также и зарубежными исследователями на примере промышленных популяций норок. Так, в Дании по данным 27 зверохозяйств сравнивали плодовитость самок норок дикого типа стандартной черной и стандартной коричневой. Суммарно за период с 1992 по 1997 гг. было проанализировано 129 700 пометов. По результатам анализа установлены достоверные различия по плодовитости у самок черных и коричневых норок (р<0,001), при этом колебания плодовитости в зависимости от года составили по черной норке - 5,45-5,75 и по коричневой - 6,05-6,60 щенков (Moller, 2000). Несколько позднее польскими исследователями в ходе определения гормонального фона прогестерона и тестостерона в плазме крови беременных самок норок дикого типа: черной и коричневой были установлены достоверные различия между концентрацией изучаемых гормонов и окраской волосяного покрова зверей (Felska-Blaszczyk et al., 2012). '

Заключение. Полученные нами данные в целом согласуются с результатами других авторов, с той лишь разницей, что помимо плодовитости, одной из причин снижения репродуктивной способности темных соболей и норок является увеличение среди них частоты пропустований у самок. При этом «затемнение» общей окраски волосяного покрова можно рассматривать в качестве маркерного признака снижения репродуктивных способностей самок соболей и норок стандартных пород и типов.

Автор выражает благодарность канд. с.-х. наук Е.Г. Сергееву за консультации и ценные замечания в ходе выполнения данной работы.

Бекетов С.В. Окраска волосяного покрова и изменчивость репродуктивных показателей у соболей и норок / С.В. Бекетов // Вести. ТвГУ. Сер. Биология и экология. 2014. № 4. С. 7-13.

Список литературы Окраска волосяного покрова и изменчивость репродуктивных показателей у соболей и норок

- Бекетов С.В., Казакова Т.И. 2012. Связь между окраской волосяного покрова и репродуктивностью самок соболей клеточного содержания//Кролиководство и звероводство. № 2. С. 16-19.

- Вавилов Н.И. 1987. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Л.: Наука. 264 с.

- Ильина, Е.Д., Соболев А.Д. 1990. Звероводство. М.: Агропромиздат. 272 с.

- Маматкина Э.Г., Монахов Г.И. 1968. Об интенсивности размножения соболей//Кролиководство и звероводство. № 2. С. 16-17.

- Полузадов Н.Б. 1955. Соболь в Свердловской области//Записки Уральского отдела Географического об-ва СССР. Свердловск: КОИЗ. Вып. 2. С. 159-164.

- Черникин Е. М. 2006. Экология соболя (Martes zibellina Linneus, 1758) в Баргузинском заповеднике. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета. 265 с.

- Felska-Błaszczyk L, Seremak B., Lasota B., Sobczy J. 2012. Influence of gestation length and multiplicity of mating encounters in different color varieties of the American mink (Mustela vison) on selected parameters of reproductive performance//Acta Sci. Pol., Zootechnica. V. 11 №3. S. 21-30.

- Møller S.H. A decision support tool for litter size management in mink, based on regional farm reproduction database//Scientifur. V. 14. № 3. P. 183-191.

- Nes N., Einarsson E.J., Lohi O., Jorgеnsеn G. Beautiful fur animals and their colour genetics. Hillerod: Scientifur. 1988. 270 р.

- Pertoldi C., Rødjajn S., Zalewski A., Demontis D., Loeschcke V., A. Kjærsgaard A. 2013. Population viability analysis of American mink (Neovison vison) escaped from Danish mink farms//J. Anim. Sci. V. 91. № 6. Р. 2530-2541.