Окуневская культура и дене-кавказская макросемья

Автор: Козинцев А.Г.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 2 т.51, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос о языковой принадлежности окуневцев. Приводятся аргументы в пользу того, что они говорили на каком-то языке дене-кавказской макросемьи, относящемся к енисейской ветви. Об этом косвенно свидетельствуют генетические и культурные связи их предков с аборигенами Нового Света, параллели окуневскому искусству в древнем Китае и на северо-западном побережье Северной Америки, а также петроглифы окуневского типа в Северном Кашмире, где сохранился лингвистический изолят в виде бурушаски - языка, родственного енисейским. Будучи реликтовой группой, оставшейся там, откуда дене-кавказские племена мигрировали в разных направлениях, окуневцы могли быть не только предками енисейцев (на эту роль, впрочем, могут претендовать и карасукцы, родство которых с окуневцами предстоит уточнить), но и боковыми родственниками на-дене, сино-тибетцев и других носителей дене-кавказских языков. Альтернативные предположения - о принадлежности языка окуневцев к евразийской макросемье, в частности к самодийской ветви уральской семьи, - по ряду причин менее правдоподобны. Совсем маловероятной кажется индоиранская его принадлежность, являющаяся почти неизбежным следствием гипотезы о решающей роли ямно-катакомбного населения в этногенезе окуневцев. Между тем такое предположение вполне правдоподобно по отношению к чаахольцам Тувы ввиду их чрезвычайно близких краниологических параллелей среди ямных и катакомбных групп, а также скифов восточноевропейских степей. У собственно окуневцев такие параллели не обнаружены.

Южная сибирь, бронзовый век, окуневская культура, дене-кавказские языки, енисейские языки, бурушаски

Короткий адрес: https://sciup.org/145146871

IDR: 145146871 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2023.51.2.066-073

Текст научной статьи Окуневская культура и дене-кавказская макросемья

Вопрос о языковой принадлежности носителей доисторических культур часто считают в принципе неразрешимым. Однако сопоставление данных лингвистики, антропологии, популяционной генетики и археологии иногда существенно проясняет картину. Излагаемые в этой статье соображения не являются доказательствами; напротив, они сами нуждаются в доказательствах. Пока что это всего лишь материал для размышления.

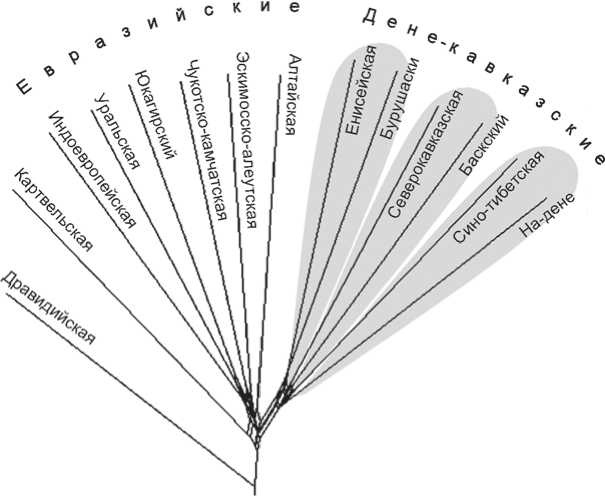

Основными макросемьями на территории Северной Евразии являются две – евразийская, выделенная Дж. Гринбергом [Greenberg, 2000, 2002], и дене-кав-казская, реконструированная по частям С.А. Старостиным [1984; Starostin S.A., 2005], С.Л. Николаевым [Nikolaev, 1991], Э. Вайдой [Vajda, 2010], Г.С. Старостиным [Starostin G.S., 2012], Дж. Бенгтсоном [Bengtson, 2017] и включающая северокавказскую, енисейскую и сино-тибетскую семьи, а также языки на-дене, баскский и бурушаски.

Что касается ностратической макросемьи в том виде, в котором ее реконструировали В.М. Иллич-Свитыч [1971, с. 45, рис. 1] и А.Б. Долгопольский [2013, с. 13], то, как сейчас установлено, дравидийская и картвельская семьи, если и родственны ее «ядру», представленному индоевропейской, уральской, алтайской, чукотско-камчатской и эскимосско-алеутской семьями, а также юкагирским языком (данную группировку иногда называют «узконостратической»), то лишь на очень глубоком уровне. Еще дальше от этого «ядра» находится афразийская (семито-хамитская) семья [Starostin G., Zhivlov, Kassian, 2016]. «Узконо-стратическая семья» в значительной мере совпадает с евразийской, выделенной Дж. Гринбергом.

Задача данной статьи – рассмотреть факты, которые могут приблизить решение вопроса о языковой принадлежности носителей окуневской культуры хотя бы на уровне макросемей, а возможно, и на уровне отдельных ветвей.

Евразийская семья или дене-кавказская?

В последние годы я занимался применением различных методов моделирования к лексико статистическим материалам из базы данных The Global Lexicostatistical Database new100/, составленной ведущими представителями московской школы компаративистики – Г.С. Старостиным, А.С. Касьяном и М.А. Жив-ловым*. Использованные модели – генеалогически- ареальная и ареальная – описаны в моих работах по классификации языков различных семей: индоевропейской [Козинцев, 2018, 2019; Kozintsev, 2018, 2019], евразийской [Козинцев, 2020а; Kozintsev, 2020], афразийской [Козинцев, 2021] и дене-кавказ-ской [Козинцев, 2023; Kozintsev, 2023].

В результате применения генеалогически-ареаль-ной модели с помощью пакета SplitsTree4 Д. Хусо-на и Д. Брайанта построено сетчатое древо основных языковых семей (см. рисунок). В общих чертах оно соответствует глоттохронологическому древу, построенному Г.С. Старостиным jpg). Но, в отличие от обычного родословного древа, сетчатое учитывает не только вертикальные (временны́ е) связи, но и горизонтальные (пространственные). Поэтому ветви внутри кластеров расположены не в произвольном порядке, как на обычных деревьях, а в соответствии с возможными ареальными контактами, которые показаны в виде «коллатералей» у основания ветвей. В качестве корневой выбрана дравидийская семья, наиболее обособленная от прочих. Картвельская же ветвь связана с евразийской макросемьей, конкретно с индоевропейской ее ветвью, посредством ареальных, а возможно, и генетических связей.

Дене-кавказская семья распадается на три пары (см. рисунок ), выделенные Г.С. Старостиным [Starostin G.S., 2009; Старостин Г.С., 2016, с. 361]. Наиболее четко обособленная пара, центральная по своему географическому положению, включает енисейские языки и бурушаски. Они явно родственны [Toporov, 1971; Starostin S.A., 2005], хотя глоттохронологическая оценка их расхождения – середина VII тыс. до н.э. (неопубликованные данные Г.С. Старостина; см.: [Kassian, 2010, p. 424]). Довольно отчетливо выделяется и западная пара – баскско-северокавказская. Общность же происхождения семей восточной пары – сино-тибетской и на-дене – наиболее проблематична из-за максимальной древности их предполагаемого общего предка и из-за ареальных связей (подробнее см.: [Козинцев, 2023; Kozintsev, 2023]). Географически центральная пара – енисей-ско-бурушаскская – на графике занимает в пределах дене-кавказской макро с емьи крайнее положение по причине ее связи с евразийской макросемьей, в частности с алтайской ветвью (самой изолированной среди евразийских). «Коллатерали», возможно, указывают на ранние контакты между общим предком енисейских языков и бурушаски, с одной стороны, и праалтайским языком – с другой.

Поскольку географические соображения исключают принадлежность языка носителей окуневской культуры к дравидийской или картвельской семье,

Сетчатое древо языковых семей и изолированных языков, укорененное по дравидийской семье. «Лепестки» – предположительно монофилетические группировки внутри дене-кавказской макросемьи.

остается выбирать между двумя крупными макросемьями – евразийской и дене-кавказской. Собственно говоря, выбор можно было бы сделать уже на основании антропологических и генетических связей окуневцев с аборигенами Нового Света [Kozintsev, Gromov, Moiseyev, 1999; Заселение…, 2015, с. 323– 325; Балановский, 2015, с. 312; Allentoft et al., 2015; Zacho, 2016, p. 38; Hollard et al., 2018; Kim et al., 2018] и параллелей окуневскому искусству в Китае и Америке [Заселение…, 2015, с. 469, 489–538]. Правда, то, что окуневская художественная традиция прослеживается в культурах гумугоу и сяохэ Восточного Туркестана эпохи бронзы [Молодин, Комиссаров, Нестеркина, 2019], могло бы внушить мысль о ее связи с тохарами. Но тохары, говорившие на индоевропейском (т.е. евразийском) языке, были людьми несомненно западного происхождения, и именно с ними можно связать западные черты в культуре древних обитателей Синьцзяна. В окуневском искусстве ничего подобного нет.

Неожиданностью стали результаты широкогеномного анализа обитателей бассейна р. Тарим, погребенных на трех могильниках, примерно одновременных окуневским, – Сяохэ (XIX–XVIII вв. до н.э.), Гумугоу (XXII–XX вв. до н.э.) и Бэйфан (XVIII– XVII вв. до н.э.). Проведенное ранее исследование однородительских маркеров свидетельствовало либо о смешанности, как в Сяохэ [Li et al., 2010], либо о чисто западном происхождении, как в Гумугоу [Cui et al., 2009], тогда как краниометрические данные ин- дивидов из этого могильника указывали на родство с андроновцами бассейна среднего Иртыша и Рудного Алтая [Козинцев, 2009]. Однако детальное изучение выборки, происходящей в основном из Сяохэ, на уровне всего генома продемонстрировало родственные связи с ботайцами, окуневцами и их вероятными предками, представленными ребенком из Мальты [Zhang F. et al., 2021]. Высокое содержание аутосомного компонента ANE (Ancient North Eurasian) свидетельствует об очень глубоких южносибирских корнях этих людей. Несоответствие прежним данным может частично объясняться неоднородностью серий (в частности, хронологической). В то же время индивиды, жившие в более раннюю эпоху (в начале III тыс. до н.э.) в Джунгарии, были генетически родственны афанасьевцам, и они-то, вероятно, и являлись предками тохаров [Ibid.].

Если новые генетические данные действительно более точны, чем прежние, то окуневские черты в культурах гумугоу и сяохэ (см. выше) получают вполне разумное объяснение. Они не только делают понятнее свидетельства экспансии окуневцев на юг, но и дают косвенные указания на их языковую принадлежность. Дело в том, что петроглифические изображения личин с «антеннами» или «рогами» окуневского, т.н. мугур-саргольского типа (по имени эпонимного памятника в Туве) обнаружены в верховьях Инда [Jettmar, 1985; Дэвлет, 1997; Sokolova, 2012]. Хотя такие личины наиболее часты среди петроглифов бассейна верхнего Енисея, их ареал гораз- до шире (от Армении до низовьев Амура). Будучи, по мнению большинства авторов, связаны с окуневской традицией*, они в массе, видимо, датируются более поздним временем [Дэвлет, 1997]. Так как в Средней Азии подобных изображений нет, а в Восточном Туркестане, как теперь ясно, окуневцы или люди из их круга побывали, было высказано предположение, что окуневская изобразительная традиция распространилась в верховья Инда именно оттуда [Francfort, 1991; Bruneau, Bellezza, 2013]. Новые генетические данные придают этой гипотезе бóльшую убедительность.

Какая из ветвей дене-кавказской семьи?

Нет никаких указаний на то, что тохары и вообще какие-либо индоевропейские или иные евразийские по языковой принадлежности племена достигли Гиндукушско-Гималайского региона до того, как он был заселен индоиранцами в процессе андронов-ской экспансии. В этой связи приобретает особую значимо сть родство двух ветвей дене-кавказской макросемьи – енисейской и бурушаски (см. выше). Так как они разошлись за много тысячелетий до возникновения окуневской культуры, имеющей местные корни в Южной Сибири, можно предположить, что языки енисейско-бурушаскской ветви долгое время существовали там, а затем один из них попал в Северный Кашмир в результате миграции.

Как это могло произойти? Наибольшей известностью пользуется высказанная Ж. ван Дримом «ка-расукская гипотеза», согласно которой «макроенисей-ский» язык, предковый по отношению к бурушаски, был занесен в Северный Кашмир из степей какой-то группой, родственной карасукцам [Driem, 2001, p. 1201–1206]. Исследователь основывался, в частности, на выводах Н.Л. Членовой, показавшей связь между ареалами карасукской культуры и кетской топонимии [1969]. Кеты действительно пришли с юга, но их южные корни не прослеживаются дальше Ал-тае-Саян. Вопреки Ж. ван Дриму, ничто не указывает на проникновение карасукской культуры в верховья Инда. Зато некая культура, связанная с потомками окуневцев или их родственников, судя по петроглифам, туда проникла.

В то же время некоторые факты свидетельствуют о приходе предков буришей из бассейна Тарима [Чеснов, 1977] – оттуда же, откуда, возможно, попала в Северный Кашмир и окуневская изобразительная

*Кажется, единственным, кто в этом сомневался, был Я.А. Шер [1980, с. 229–232], который вообще был склонен считать чуть ли не все окуневское искусство афанасьевским [Шер, 2006], с чем трудно согласиться.

традиция (см. выше)*. Возможную принадлежность этих изображений языковым предкам буришей уже обсуждал К. Йеттмар [1986, с. 305, 307–308]. Если она подтвердится, это будет означать, что окунев-цы говорили на дене-кавказском языке, относящемся к енисейско-бурушаскской ветви, скорее всего, на енисейском. О вероятной принадлежности к енисейской семье языка носителей ботайской культуры на территории Северного Казахстана (IV тыс. до н.э.) писал Вяч.Вс. Иванов [2011], к тому же склоняется и В. Блажек [Blažek, 2017]. Генетическое родство ботайцев с окуневцами [Yu et al., 2020] подкрепляет предположение о том, что язык последних относился к енисейской ветви.

Правда, буриши генетически не родственны ни оку-невцам, ни кетам (это еще один пример несовпадения данных, полученных из разных источников, см.: [Козинцев, 2022]). Судя по гаплогруппам Y-хромосомы, они практически не отличаются от своих соседей, говорящих на индоиранских языках [Qamar et al., 2002]**. Таким образом, язык мог быть передан путем заимствования.

Вернемся к генетическим корням окуневцев и енисейцев и обратим особое внимание на уже упоминавшийся компонент ANE. Он был впервые описан у верхнепалеолитического мальчика, жившего на стоянке Мальта ок. 24 тыс. л.н., а затем у мужчины и девочки со стоянки Афонтова Гора II древностью 15– 17 тыс. лет [Raghavan et al., 2014; Fu et al., 2016]. Его частота весьма высока у кетов, а также селькупов, чукчей, коряков и американских индейцев. Из древних групп наиболее близки к кетам в этом отношении карасукцы и окуневцы [Flegontov et al., 2016]. От последних, как полагают, кеты и унаследовали данный компонент на своей алтае-саянской прародине [Ibid.]. Из Южной Сибири ANE распространился в двух направлениях – на запад, в Восточную Европу и на Кавказ, а также на восток, в Новый Свет, где у американских аборигенов он весьма част [Ibid.]. На возможную связь между распространением из Сибири на запад компонента ANE и экспансией языков дене-кавказ-ской макросемьи указал А.А. Романчук [2019, с. 166– 167, 181; 2020].

Обсуждение

Все изложенные факты в целом дают основание придавать окуневцам особую роль в этноязыковой истории Евразии. Их язык мог относиться к енисейской семье. Краниологические и генетические данные о «боковом» родстве носителей окуневской культуры с аборигенами Нового Света, а также параллели между искусством окуневцев и тлинкитов заставляют вспомнить гипотезу о лингвистической связи енисейских языков с языками на-дене [Vajda, 2010]. Правда, по данным Г.С. Старостина и коллег, эта связь довольно неотчетлива. Но так или иначе принадлежность языка окуневцев к дене-кавказской макросемье кажется весьма вероятной. Широчайшее распространение параллелей окуневскому художественному стилю на территории Сибири, Дальнего Востока, Китая и Америки [Дэвлет, 1997; Заселение…, 2015, с. 469] подкрепляет это предположение.

Не могли ли окуневцы быть также боковыми родственниками носителей сино-тибетских языков, прародина которых, по последним данным, находилась в VI–V тыс. до н.э. в среднем течении Хуанхэ [Sagart et al., 2019; Zhang M. et al., 2019]? И не могло бы это объяснить намечающуюся связь между енисейско-бу-рушаскской ветвью дене-кавказской макросемьи и алтайской ветвью евразийской семьи, на что указывает генеалогически-ареальная модель (см. рисунок )? Такое предположение вполне вероятно, тем более что исторические судьбы предков носителей этих языков были сходны. Первичные прародины обеих макросемей находились, скорее всего, на территории Южной Сибири или Восточного Казахстана (свидетельства этого в отношении евразийской семьи см.: [Козинцев, 2020а], в отношении дене-кавказской – [Козинцев, 2023; Kozintsev, 2023]). Носители и тех, и других языков, видимо, мигрировали оттуда в Китай по одному и тому же маршруту – через Джунгарию. В конце пути вторичные алтайская и сино-тибетская прародины оказались близки и во времени (VII–IV тыс. до н.э.), и в пространстве (Южная Маньчжурия) [Robbeets, 2017].

Приведенные соображения, казалось бы, несовместимы с временнóй шкалой, ведь дене-кавказская макросемья, согласно глоттохронологической оценке, распалась в середине XI тыс. до н.э. [Kassian, 2010, p. 323], а потому язык окуневцев, живших во второй половине III – начале II тыс. до н.э., мог принадлежать лишь к одной из дочерних ветвей дене-кавказской макросемьи, скорее всего к енисейской, как и язык ка-расукцев (см.: [Косарев, 1973])*. Но, хотя сами оку-невцы не могли участвовать ни в заселении Америки, ни в миграциях прасино-тибетцев в Китай (потому что жили позже) и языковых предков буришей в верховья Инда (потому что енисейская и бурушаскская ветви разошлись задолго до этого), вся совокупность археологических, антропологических и генетических данных заставляет видеть в них уникальную реликтовую группу, на несколько тысячелетий задержавшуюся в местах, откуда ее предки и потомки расселились в разных направлениях.

Можно ли исключить евразийскую (узконострати-ческую) принадлежность языка, на котором говорили окуневцы? Нет, нельзя. Он мог бы относиться, например, к уральской семье, в частности к ее самодийской ветви [Вадецкая, 1983], или к алтайской (см. выше). Но чем тогда объяснить «американские» связи окунев-цев, проявляющиеся и в антропологических, и в генетических, и в археологических данных? Чем объяснить появление языка, родственного енисейскому, и петроглифов, схожих с окуневскими, в одном и том же труднодоступном горном районе, весьма удаленном от Южной Сибири?

Высказывалась и мысль о том, что окуневцы – индоевропейцы, в частности индоиранцы [Пяткин, 1987; Sokolova, 2012]. Такой вывод был бы почти неизбежен, если бы можно было доказать степные восточноевропейские корни окуневской культуры. Однако сделать это не удалось и едва ли удастся. Нельзя ли допустить индоиранскую принадлежность хотя бы гипотетических пришельцев – представителей уйбатского этапа окуневской культуры, погребальный обряд которых имел отдельные ямные и ямно-катакомбные черты [Поляков, 2022, с. 83, 132, 154 и др.]? Но если считать уйбатцев индоиранцами, то кто же тогда чаахольцы – люди, сходные с окуневцами по культуре, но резко отличающиеся от них по физическому типу, сближающему их с некоторыми ямными и катакомбными популяциями на территории Украины, а также скифами [Козинцев, 2007; Козинцев, Селезнева, 2015]? Теснейшая близость чаахольцев со скифами – веский аргумент в пользу индоиранской (возможно, даже иранской) их принадлежности. Окуневцы – по крайней мере, изученные до сих пор, – столь явных антропологических параллелей в Восточной Европе не обнаруживают [Козинцев, 2020б]. Впрочем, ведущееся сейчас А.В. Громовым и его учениками иccледование черепов из погребений уйбатского этапа, возможно, позволит скорректировать этот вывод.

А нельзя ли допустить, что уйбатцы (по крайней мере, те из них, которые мигрировали в Южную Сибирь из восточноевропейских степей) говорили на одном из дене-кавказских языков? Такое предположение, на первый взгляд, согласуется с позицией Г.С. Старостина [2016, с. 363–365] и А.С. Касьяна [Kassian, 2010, p. 416–417, 428–432], которые полагают, что эти языки распространялись в Центральную Азию с запада – из районов, примыкавших к ближневосточному центру возникновения производящего хозяйства. Но если прародиной гипотетических мигрантов был Северо-Восточный Кавказ и если они говорили на одном из дене-кавказских языков, то этот язык мог принадлежать только к северокавказской ветви. Между тем никаких следов северокавказских языков в Сибири не обнаружено, тогда как в пользу южносибирской локализации дене-кавказской прародины свидетельствуют не только географические соображения, но и распространение компонента ANE из данного района как на запад (в Европу и на Кавказ)*, так и на восток (в Новый Свет). В реконструированную картину хорошо вписывается и тот факт, что именно у окуневцев, живших неподалеку от предполагаемой дене-кавказской прародины, содержание компонента ANE особенно высоко, как и у их предполагаемых потомков (кетов) и боковых родственников (американских индейцев).

Выводы

-

1. Вся совокупность имеющихся биологических и археологических данных указывает на исключительный статус окуневцев как аборигенной реликтовой группы.

-

2. Язык этой группы, скорее всего, принадлежал к енисейской ветви дене-кавказской макросемьи. Евразийская, в частности уральская или индоевропейская, его принадлежность менее вероятна.

-

3. Даже если окуневская культура складывалась под воздействием миграционного импульса с Северо-Восточного Кавказа, язык предполагаемых пришельцев, независимо от того, принадлежал ли он к индоиранской ветви индоевропейской семьи или к северокавказской ветви дене-кавказской макросемьи, был вытеснен языком местного населения.

Список литературы Окуневская культура и дене-кавказская макросемья

- Балановский О.П. Генофонд Европы. – М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2015. – 354 с.

- Вадецкая Э.Б. Поиски «самодийцев» на Енисее // Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов: тез. докл. обл. науч. конф. по лингвистике. – Омск: Ом. гос. ун-т, 1983. – С. 20–23.

- Долгопольский А.Б. Индоевропейский словарь с ностратическими этимологиями. – М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2013. – Т. 1. – 847 с.

- Дэвлет М.А. Окуневские антропоморфные личины в ряду наскальных изображений Северной и Центральной Азии // Окуневский сборник: Культура. Искусство. Антропология. – СПб.: Петро-РИФ, 1997. – С. 240–250.

- Заселение человеком Нового Света: Опыт комплексного исследования / С.А. Васильев, Ю.Е. Березкин, А.Г. Козинцев, И.И. Пейрос, С.Б. Слободин, А.В. Табарев. – СПб.: Нестор-История, 2015. – 692 с.

- Иванов Вяч.Вс. Современное состояние индоевропейской проблемы // Вестн. РАН. – 2011. – Т. 81, № 1. – С. 18–30.

- Иллич-Свитыч В.М. Опыт сравнения ностратических языков (семитохамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский). – М.: Наука, 1971. – Т. 1. – 370 с.

- Йеттмар К. Религии Гиндукуша. – М.: Наука, 1986. – 524 с.

- Козинцев А.Г. Скифы Северного Причерноморья: межгрупповые различия, внешние связи, происхождение // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2007. – № 4. – С. 143–157.

- Козинцев А.Г. О ранних миграциях европеоидов в Сибирь и Центральную Азию (в связи с индоевропейской проблемой) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2009. – № 4. – С. 125–136.

- Козинцев А.Г. Южный адстрат в праиндоевропейском языке и древнейший этап индоевропейской истории // Этнография. – 2018. – № 1. – С. 143–174.

- Козинцев А.Г. Новые лексикостатистические данные о южном адстрате в праиндоевропейском языке // Этнография. – 2019. – № 3. – С. 122–155.

- Козинцев А.Г. О прародине носителей евразийских языков // В поисках неслучайной изменчивости: сб. ст. в честь 90-летия Г.Л. Хить / ред. И.Г. Широбоков. – СПб.: Нестор- История, 2020а. – С. 142–170.

- Козинцев А.Г. Происхождение окуневского населения Южной Сибири по данным физической антропологии и генетики // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020б. – Т. 48, № 4. – С. 135–145.

- Козинцев А.Г. Азия или Африка? О локализации афразийской прародины // Этногр. обозрение. – 2021. – № 4. – С. 24–41.

- Козинцев А.Г. Аборигены или мигранты? Дискуссия о происхождении окуневцев на новом этапе // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2022. – Т. 50, № 4. – С. 129–136.

- Козинцев А.Г. Дене-кавказская макросемья: лексико-статистическая классификация и прародина // Этнография. – 2023 (в печати).

- Козинцев А.Г., Селезнева В.И. Вторая волна миграции европеоидов в Южную Сибирь и Центральную Азию (к вопросу об индоиранском компоненте в окуневской культуре) // Радловский сборник: Научные исследования и музейные проекты МАЭ РАН в 2014 г. – СПб.: МАЭ РАН, 2015. – С. 51–62.

- Косарев М.Ф. Этнокультурные ареалы Западной Сибири в бронзовом веке // Из истории Сибири. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1973. – Вып. 7. – С. 65–77.

- Молодин В.И., Комиссаров С.А., Нестеркина А.Л. Материалы из окрестностей озера Лобнор в фондах Центрального национального музея Республики Корея и их осмысление в контексте современных археологических исследований в Синьцзяне // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2019. – Т. 18. – № 5: Археология и этнография. – С. 69–86.

- Поляков А.В. Хронология и культурогенез памятников эпохи палеометалла Минусинских котловин. – СПб.: ИИМК РАН, 2022. – 364 с.

- Пяткин Б.Н. Происхождение окуневской культуры и истоки звериного стиля ранних кочевников // Исторические чтения памяти М.П. Грязнова: тез. докл. обл. науч. конф. – Омск: Ом. гос. ун-т, 1987. – Ч. 2. – С. 79–83.

- Романчук А.А. Восточноевразийская гипотеза денекавказской прародины и данные геногеографии. – Кишинев: Stratum Plus, 2019. – 221 с.

- Романчук А.А. «Древнеямный» генетический компонент и индоевропеизация Европы: критический анализ гипотезы // Stratum Plus. – 2020. – № 2. – С. 243–257.

- Старостин Г.С. (при участии А.В. Дыбо, А.Ю. Милитарёва, И.И. Пейроса). К истокам языкового разнообразия: Десять бесед о сравнительно-историческом языкознании с Е.Я. Сатановским. – М.: Дело, 2016. – 581, [1], VIII с.

- Старостин С.А. Гипотеза о генетических связях сино-тибетских языков с енисейскими и северокавказскими языками // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. – М.: Наука, 1984. – Ч. 4. – С. 19–38.

- Чеснов Я.В. Земледельческие культуры как этногенетический источник // Ранняя этническая история народов Восточной Азии. – М.: Наука, 1977. – С. 109–136.

- Членова Н.Л. Соотношение культур карасукского типа и кетских топонимов на территории Сибири // Происхождение аборигенов Сибири и их языков. – Томск: Изд-во Том. гос. ун-та, 1969. – С. 143–146.

- Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. – М.: Наука, 1980. – 328 с.

- Шер Я.А. Была ли окуневская культура? // Окуневский сборник 2: Культура и ее окружение. – СПб.: Элексис Принт, 2006. – С. 248–250.

- Янхунен Ю.А. Великое прошлое малых народов (на примере самодийцев) // Археология евразийских степей. – 2022. – № 2. – С. 283–289.

- Allentoft M.E., Sikora M., Sjögren K.-G., Rasmussen M., Stenderup J., Damgaard P.B., Schroeder H., Ahlström T., Vinner L., Malaspinas A.-S., Margaryan A., Higham T., Chivall D., Lynnerup N., Harvig L., Baron J., Della Casa P., Dąbrowski P., Duffy P.R., Ebel A.V., Epimakhov A., Frei K., Furmanek M., Gralak T., Gromov A., Gronkiewicz S., Grupe G., Hajdu T., Jarycz R., Khartanovich V., Khokhlov A., Kiss V., Kolář J., Kriiska A., Lasak I., Longhi C., McGlynn G., Merkevicius A., Merkyte I., Metspalu M., Mkrtchyan R., Moiseyev V., Paja L., Pálfi G., Pokutta D., Pospieszny L., Price T.D., Saag L., Sablin M., Shishlina N., Smrčka V., Soenov V., Szeverényi V., Tóth G., Trifanova S.V., Varul L., Vicze M., Yepiskoposyan L., Zhitenev V., Orlando L., Sicheritz-Pontén T., Brunak S., Nielsen R., Kristiansen K., Willerslev E. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. – 2015. – Vol. 522, N 7555. – P. 167–172.

- Bengtson J.D. Basque and its Closest Relatives: A New Paradigm. – Cambridge, MA: Mother Tongue Press, 2017. – 515 p.

- Blažek V. Yenisseian homeland and migrations // Man in India. – 2017. – Vol. 97, N 1. – P. 69–94.

- Bruneau L., Bellezza J.V. The rock art of Upper Tibet and Ladakh: Inner Asian cultural adaptation, regional differentiation and the Western Tibetan Plateau style // Revue des Études Tibétaines. – 2013. – T. 28. – P. 5–161.

- Chintalapati M., Patterson N., Moorjani P. Reconstructing the spatiotemporal patterns of admixture during the European Holocene using a novel genomic dating method // eLife. – 2022. – 11:e77625. – URL: https://doi.org/10.7554/eLife.77625

- Cui Y.Q., Gao S.Z., Xie C.Z., Zhang Q.C., Wang H.J., Zhu H., Zhou H. Analysis of the matrilineal genetic structure of population in the Early Iron Age from Tarim Basin, Xinjiang, China // Chinese Science Bull. – 2009. – Vol. 54, N 21. – P. 3916–3923. – URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11434-009-0647-8

- Driem G., van. Languages of the Himalayas. – Leiden et al.: Brill, 2001. – Vol. 1. – 1375 p.

- Flegontov P., Changmai P., Zidkova A., Logacheva M.D., Altinisik N.E., Flegontova O., Gelfand M.S., Gerasimov E.S., Khrameeva E.E., Konovalova O.P., Neretina T., Nikolsky Y.V., Starostin G., Stepanova V.V., Travinsky I.V., Tříska M., Tříska P., Tatarinova T.V. Genomic study of the Ket: A Paleo-Eskimo-related ethnic group with significant Ancient North Eurasian ancestry // Scientifi c Rep. – 2016. – N 6. – Art. 20768. – URL: https://www.nature.com/articles/srep20768

- Francfort H.-P. Note on some Bronze Age petroglyphs of Upper Indus and Central Asia // Pakistan Archaeology. – 1991. – Vol. 26, N 1. – P. 125–135.

- Fu Q., Posth C., Hajdinjak M., Petr M., Mallick S., Fernandes D., Furtwängler A., Haak W., Meyer M., Mittnik A., Nickel B., Peltzer A., Rohland N., Slon V., Talamo S., Lazaridis I., Lipson M., Mathieson I., Schiffels S., Skoglund P., Derevianko A., Drozdov N., Slavinsky V., Tsybankov A., Cremonesi R., Mallegni F., Gély B., Vacca E., Morales González M., Straus L., Neugebauer-Maresch C., Teschler-Nicola M., Constantin S., Moldovan O., Benazzi S., Peresani M., Coppola D., Lari M., Ricci S., Ronchitelli A., Valentin F., Thevenet C., Wehrberger K., Grigorescu D., Rougier H., Crevecoeur I., Flas D., Semal P., Mannino M., Cupillard C., Bocherens H., Conard N., Harvati K., Moiseyev V., Drucker D., Svoboda J., Richards M., Caramelli D., Pinhasi R., Kelso J., Patterson N., Krause J., Pääbo S., Reich D. The genetic history of Ice Age Europe // Nature. – 2016. – Vol. 534, N 7606. – P. 200–205.

- Greenberg J.H. Indo-European and Its Closest Relatives: The Eurasiatic Language Family. – Stanford: Stanford Univ. Press, 2000. – Vol. 1: Grammar. – XI, 326 p.; 2002. – Vol. 2: Lexicon. – 216 p.

- Hollard C., Zvénigorodsky V., Kovalev A., Kiryushin Y., Tishkin A., Lazaretov I., Crubézy E., Ludes B., Keyser C. New genetic evidence of affi nities and discontinuities between Bronze Age Siberian populations // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2018. – Vol. 167, iss. 1. – P. 97–107.

- Jettmar K. Non-Buddhist traditions in the petroglyphs of the Indus valley // South Asian Archaeology 1983: Proceedings of the Seventh International Conference of the Association of South Asian Archaeologists in Western Europe (Bruxelles) / eds. J. Schotsmans-Wolfers, M. Taddei. – Naples: Istituto Universitario Orientale, 1985. – P. 751–777.

- Kassian A. Hattic as a Sino-Caucasian Language // Ugarit- Forschungen. – 2010. – Vol. 41. – P. 309–447.

- Kim A.M., Kozintsev A.G., Moiseyev V.G., Rohland N., Mallick S., Reich D.E. Native American relatives in Bronze Age southern Siberia? Okunev Culture and the new dialogue of genome-wide ancient DNA and physical anthropology // Am. J. of Phys. Anthropol. – 2018. – Vol. 165, suppl. 66. – P. 139.

- Kozintsev A. On certain aspects of distance-based models of language relationships, with reference to the position of Indo- European among other language families // J. of Indo-European Studies. – 2018. – Vol. 46, N 1/2. – P. 173–205.

- Kozintsev A. Proto-Indo-Europeans: The prologue // J. of Indo-European Studies. – 2019. – Vol. 47, N 3/4. – P. 293–380.

- Kozintsev A. On the homelands of Indo-European and Eurasiatic: Geographic aspects of a lexicostatistical classifi cation // J. of Indo-European Studies. – 2020. – Vol. 48, N 1/2. – P. 121–150.

- Kozintsev A.G. The Dene-Caucasian macrofamily: Classification and homeland // Mother Tongue. – 2023 (forthcoming).

- Kozintsev A.G., Gromov A.V., Moiseyev V.G. Collateral relatives of American Indians among the Bronze Age populations of Siberia? // Am. J. of Phys. Anthropol. – 1999. – Vol. 108, iss. 2. – P. 193–204.

- Li C.X., Li H.J., Cui Y.Q., Xie C., Cai D., Li W., Mair V.H., Xu Z., Zhang Q., Idelisi A., Jin L., Zhu H., Zhou H. Evidence that a West–East admixed population lived in the Tarim Basin as early as the Early Bronze Age // BioMed Central, Biology. – 2010. – N 8. – P. 1–12. – URL: http://www.biomedcentral.com/1741-7007/8/15

- Nikolaev S. Sino-Caucasian languages in America // Dene-Sino-Caucasian Languages / ed. V. Shevoroshkin. – Bochum: Brockmeyer, 1991. – P. 42–66.

- Qamar R., Ayub Q., Mohyuddin A., Helgason A., Mazhar K., Mansoor A., Zerjal T., Tyler-Smith C., Mehdi S.Q. Y-chromosomal DNA variation in Pakistan // Am. J. Hum. Genet. – 2002. – Vol. 70, iss. 5. – P. 1107–1124.

- Raghavan M., Skoglund P., Graf K.E., Metspalu M., Albrechtsen A., Moltke I., Rasmussen S., Stafford T.W., Orlando L., Metspalu E., Karmin M., Tambets K., Rootsi S., Mägi R., Campos P.F., Balanovska E., Balanovsky O., Khusnutdinova E., Litvinov S., Osipova L.P., Fedorova S.A., Voevoda M.I., DeGiorgio M., Sicheritz-Ponten T., Brunak S., Demeshchenko S., Kivisild T., Villems R., Nielsen R., Jakobsson M., Willerslev E. Upper Paleolithic Siberian genome reveals dual ancestry of Native Americans // Nature. – 2014. – Vol. 505, N 7481. – P. 87–91.

- Robbeets M. Austronesian infl uence and Transeurasian ancestry in Japanese. A case of farming/language dispersal // Language Dynamics and Change. – 2017. – Vol. 7, N 2. – P. 210–251.

- Sagart L., Jacques G., Lai Y., Ryder R.J., Thouzeau V., Greenhill S.J., List J.-M. Dated language phylogenies shed light on the ancestry of Sino-Tibetan // Proceedings of the National Academy of Sciences of USA. – 2019. – Vol. 116, N 21. – P. 10317–10322.

- Sokolova L.A. The southern migration of the Sayan archaeological complex // J. of Indo-European Studies. – 2012. – Vol. 40, N 3/4. – P. 434–456.

- Starostin G.S. Dene-Yeniseian and Dene-Caucasian: Pronouns and Other Thoughts: Paper at the Athabascan/Dene Languages Conference. Berkeley, CA. July 10–12, 2009. – URL: https://www.academia.edu/839575/Dene_Yeniseian_And_Dene_Caucasian_Pronouns_And_Other_Thoughts Starostin G.S. Dene-Yeniseian: A critical assessment // J. of Language Relationship. – 2012. – Vol. 8. – P. 117–138.

- Starostin G., Zhivlov M., Kassian A. The “Nostratic” roots of Indo-European: From Illich-Svitych to Dolgopolsky to future horizons // Slovo a slovesnost. – 2016. – Vol. 77, N 4. – P. 392–415.

- Starostin S.A. Sino-Caucasian: Manuscript. – 2005. – URL: http://starling.rinet.ru/Texts/scc.pdf

- Toporov V.N. Burushaski and Yeniseian languages: some parallels // Travaux Linguistiques de Prague. – Praha: Academia, 1971. – T. 4. – P. 107–125.

- Vajda E. A Siberian link with Na-Dene Languages // The Dene-Yeniseian Connection / eds. J. Kari, B.A. Potter. – Fairbanks: Univ. of Alaska Press. 2010. – P. 33–99.

- Yu H., Spyrou M., Karapetian M., Shnaider S., Radzevičiūte R., Nägele K., Neumann G., Penske S., Zech J., Lucas M., LeRouxP., Roberts P., Pavlenok G., Buzhilova A., Posth C., Jeong C., Krause J. Paleolithic to Bronze Age Siberians reveal connections with fi rst Americans and across Eurasia // Cell. – 2020. – Vol. 181, N 6. – P. 1232–1245.

- Zacho C.G. Population Genomics of the Bronze Age Okunevo Culture: Master Thesis. – Copenhagen: Univ. of Copenhagen, 2016. – 64 p.

- Zhang F., Ning C., Scott A., Fu Q., Bjørn R., Li W., Wei D., Wang W., Fan L., Idilisi A., Hu X., Ruan Q., Niyazi A., Dong G., Cao P., Liu F., Dai Q., Feng X., Yang R., Tang Z., Ma P., Li C., Gao S., Xu Y., Wu S., Wen S., Zhu H., Zhou H., Robbeets M., Kumar V., Krause J., Warinner C., Jeong C., Cui Y. The genomic origins of the Bronze Age Tarim mummies // Nature. – 2021. – Vol. 599, N 7884. – P. 256–261.

- Zhang M., Yan S., Pan W., Jin L. Phylogenetic evidence for Sino-Tibetan origin in northern China in the Late Neolithic // Nature. – 2019. – Vol. 569, N 7754. – P. 112–115.