Окуневские изваяния у горы Уйтаг (Хакасия)

Автор: Богданов Е.С.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.50, 2022 года.

Бесплатный доступ

В работе рассматриваются обнаруженные в ходе охранно-спасательных работ в Аскизском р-не Республики Хакасия в 2021 г. две новые стелы, которые были элементами оград тагарских курганов. Одна плита из девонского песчаника с антропоморфной личиной на широкой стороне выполняла функцию простеночного камня в южной стенке ограды кург. № 1 могильника Скальная-6. На стеле сохранились только абрис головы в районе подбородка, рельефный рот в виде выбитого в форме полумесяца углубления и три поперечные линии между носом и ртом. Другая стела из красного песчаника с профильным изображением антропоморфного лика, выполненным на ребре с переходом на боковые поверхности в нижней части стелы, была частью северной стенки ограды кург. 5 памятника Уйтаг-3. Уникальность данного изваяния заключается в его хорошей сохранности. В статье приводятся описание и интерпретация этого лаконичного реалистического образа «мужчины-шамана» в трехглазой звериной маске с высоким головным убором. Установлено, что обе плиты с могильного поля у г. Уйтаг относятся к разным по принципу размещения изображения (на широкой плоскости плиты и на гранях) группам, но их связывают единые техника выбивки и трактовка деталей «лица». Общая стилистическая манера передачи образа позволяет отнести оба артефакта к одному культурно-хронологическому (раннему окуневскому) пласту. Отмечено, что плиты не имеют полных аналогов, но по стилистике, композиции и семантике проявляют сходство с изваяниями, на которых имеются переходящие с грани на грань реалистические рельефные образы. Сделан вывод о том, что обломок изваяния из кург. № 5 могильника Уйтаг-3 представляет собой наиболее ранний, реалистичный и, возможно, эталонный образец антропоморфного изображения лица-маски.

Минусинская степь, окуневское искусство, мифология, изваяние, стела, маска

Короткий адрес: https://sciup.org/145146747

IDR: 145146747 | УДК: 904 | DOI: 10.17746/1563-0102.2022.50.4.049-057

Текст научной статьи Окуневские изваяния у горы Уйтаг (Хакасия)

Монументальные окуневские стелы-изваяния попали в поле зрения исследователей минусинских степей еще в XVIII в. Ими описано и зарисовано более десяти камней «неясной хронологической и культурной принадлежности» (о начальных этапах изучения изваяний подробнее см.: [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 38–39]). К 30-м гг. XX в. были известны более 100 таких изваяний [Грязнов, Шнейдер, 1929, с. 63], а к началу XXI в. – свыше 500 каменных стел и плит с изображениями [Есин, 2009, с. 29]. Бóльшая часть этих памятников древнего искусства находится в музеях, меньшая – оставлена в природном ландшафте Хакасии, охраняется государством и почитается местным населением. Довольно много изваяний известно только по полевым и черновым зарисовкам Д.Г. Мессершмидта, Ф.И. Страленберга, П.С. Палла-са, Й.Р. Аспелина [Messerschmidt, 1962; Aspelin, 1931]. Корпус данных о каменных стелах с антропоморфными изображениями постоянно увеличивается благодаря проведению археологических раскопок в связи с хозяйственным освоением территорий. Цель данной статьи – ввести в научный оборот два новых памятника монументального искусства, которые были обнаружены в ходе охранно-спасательных работ в Аскиз-ском р-не Республики Хакасии (РХ) в 2021 г., а также дать их историческую интерпретацию.

Археологический контекст плит и их описание

Обе стелы окуневского времени были элементами оград тагарских курганов на памятниках Скальная-6 и Уйтаг-3. Эти комплексы образуют одно огромное могильное поле в слабохолмистой части левобережной долины р. Абакан, к СЗ от вершин г. Уйтаг. Следует отметить, что территория Аскизского р-на (особенно в зонах рек Камышта и Уйбат с притоками) традиционно считается «классическим местом нахождения каменных баб» [Грязнов, Шнейдер, 1929, с. 63; Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 37], поскольку этот микрорайон сильно насыщен памятниками афанасьевской и окуневской культур.

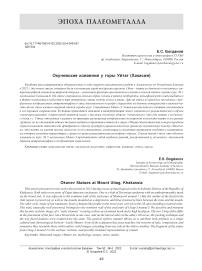

Стела с изображением антропоморфной личины на памятнике Скальная-6 представляет собой плиту из девонского песчаника, которая выполняла функцию простеночного камня в южной стенке ограды (рис. 1). Сам «десятикаменный курган» представлял собой классический образец элитного погребального комплекса сарагашенского времени (подробнее см.: [Богданов, Тимощенко, Иванова, 2021, с. 880–881]). Все плиты ограды, возвышающиеся на 1 м от древней поверхности, были установлены так, что по верхней кромке они составляли одну ровную линию. Древние строители учитывали давление большой массы земли из центра кургана, поэтому почти каждый эле-

Рис. 1. Плита с антропоморфным ликом в ограде тагарского кургана могильника Скальная-6, кург. № 1. Здесь и далее фото автора .

мент ограды укреплен с наружной стороны мощным контрфорсом – вкопанной ребром плитой. У камня (высота 2,3 м, размеры в поперечнике 1,5 × 0,3 м) с личиной на широкой стороне подработанный и закругленный верх (рис. 2). Поскольку простеночный камень был установлен в ограде основательно и конструктивно продуманно («лицом» наружу), можно предполагать, что строители тагарского кургана отнеслись к нему «осмысленно» и, возможно, с почитанием. Это, как считал Н.Ю. Кузьмин, свидетельствует о сохранении у тагарцев религиозных традиций более ранних эпох [1995, с. 153]. Примечательно, что угловые плиты, взятые с более ранних (подгорнов-ских) курганов, были установлены в ограде кург. № 1

могильника Скальная-6 без учета выбитых на них изображений. На окуневской стеле представлена только нижняя часть антропоморфной личины: абрис головы в районе подбородка, рельефный рот в виде выбитого в форме полумесяца углубления, три поперечные линии между носом и ртом (рис. 3). Бóльшая часть изображения, к сожалению, разрушена в древности и выветрена, детали плохо просматриваются, даже при специальном освещении.

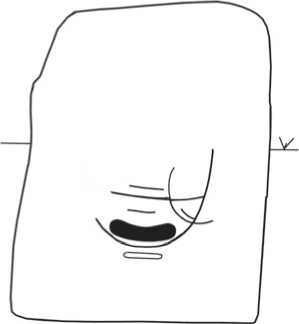

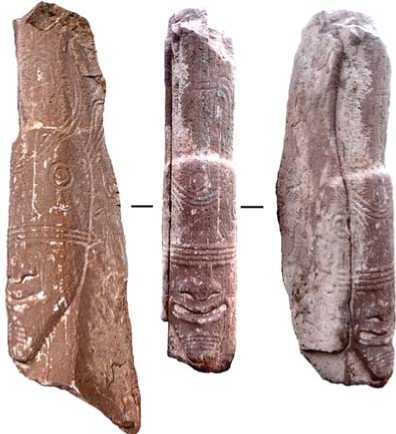

Стела-изваяние с антропоморфным ликом с памятника Уйтаг-3 выполнена из красного пе счаника. Она была частью (СЗ угол) северной стенки ограды кург. № 5 (рис. 4). Конструкция создана из плит, поставленных на ребро. Плиты подобраны по разме-

Рис. 2. Плита с антропоморфным ликом, могильник Скальная-6, кург. № 1.

Рис. 3. Графическое изображение на плите с антропоморфным ликом. Могильник Скальная-6, кург. № 1. Здесь и далее прорисовка Е.А. Сазоновой .

Рис. 4. Плита с антропоморфным ликом в ограде тагарского кургана. Могильник Уйтаг-3, кург. № 5.

Рис. 5. Обломок плиты-изваяния in situ . Могильник Уй-таг-3, кург. № 5.

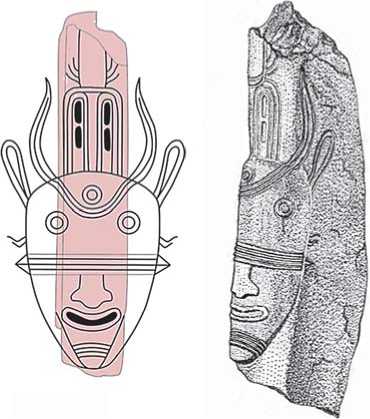

рам и установлены одни внахлест, другие – встык с помощью заклинивания плитками с двух сторон и утрамбовки землей, практически без контрфорсов; по высоте не выровнены [Богданов, Тимощенко, 2021, с. 898, рис. 2]. Отдельные детали конструкции были взяты древними строителями из более ранних сооружений: угловые камни отно сились к раннетагарским курганам, четыре стенки – к каменным ящикам с зашлифованными гранями эпохи бронзы. Обломок окуневского изваяния уложили в ограду на ребро «лицом» вверх (рис. 5). Размеры обломка: 1,4 × 0,47 × 0,26 м (реконструируемая изначальная высота стелы не менее 2,5 м). Судя по характеру заветренности, до того, как оказаться в та-гарской ограде, камень довольно долго пролежал в степи именно на левой стороне. Правая половина сохранилась плохо. Изначально плита имела, скорее вс его, «саблевидную» (или приближенную к ней) форму, примерно такую же, как стела с рельефным изображением лица человека, найденная у р. Бирь [Вадецкая, 1967, табл. 6]. Профильное антропоморфное изображение находится в нижней части стелы, на ребре, с переходом на боковые поверхности. Линии выбивки глубокие, аккуратные, благодаря светло-серому цвету контрастно выделяются на красно-коричневом фоне плиты. Рукой талантливого мастера высечено зауженное книзу мужское лицо; изображение выпуклое, рельефно обозначен подбородок (рис. 6). Зона шеи отмечена тремя отсеченными и шлифованными гранями. Выделены широкий нос с ноздрями и рот – углублением в форме полумесяца. Глаза в виде концентрических кружков с выпуклой «точкой» в центре показаны в зоне перехода на боковые грани. Три горизонтальные линии, отделяя нижнюю часть носа, пересекают все лицо и заканчиваются треугольниками за его очертаниями. Четыре линии, расположенные дугой, «проре- зают» подбородок. На лбу в виде кружка с точкой показан третий глаз. В верхней части головы выше третьего глаза с выходом на боковые грани изображены заостренные узко-листовидные саблевидные рога. Чуть ниже на боковых гранях показаны звериные удлиненные уши. Верхняя часть выбивки над ликом ввиду фрагментарности и сильной деградации поверхности камня плохо различима. Скорее всего, это часть сохранившего ся изображения высокого стеблевидного головного убора с геометрическим орнаментом и «волосками» по краям (рис. 7).

Рис. 6. Обломок плиты-изваяния с рельефной антропоморфной маской. Могильник Уйтаг-3, кург. № 5.

Рис. 7. Прорисовка обломка плиты-изваяния с рельефной антропоморфной маской. Могильник Уй-таг-3, кург. № 5.

Интерпретация материала

«Каменные идолы» или «каменные бабы», как их называли первые исследователи минусинских древностей, сегодня являются массовым, но при этом самым сложным для интерпретации историческим источником. Поэтому не удивительно, что при наличии многочисленных статей и монографий, посвященных этим памятникам [Вадецкая, 1967; Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980; Леонтьев, Капелько, Есин, 2006; Есин, 2009], нерешенными остаются вопросы внутренней хронологии окуневского художественного творчества, а определения семантики изображений вызывают ожесточенные споры. Бóльшая часть прорисовок этих образцов искусства «кочует» по работам исследователей в виде схематичных рисунков с неточностями и значительными пробелами, хотя в настоящее время имеются технические возможности для точного воспроизведения древних выбивок (напр., см.: [Зоткина и др., 2021]). Следует признать, что общепринятая классификация окуневских изваяний и выбивок отсутствует, поскольку достаточно сложно обосновать четкие критерии выделения. Одни и те же образы, переданные в единой технике выбивки и манере изображения, встречаются и на плитах, и в петроглифах; они могут быть выполнены и в реалистичной, и в схематичной и даже в абстрактной манере. М.П. Грязнов, учитывая реализм и схематизм изображений, выделил три группы – раннюю, основную и переходную [1950, с. 131]. Э.Б. Вадецкая предлагала основой для классификации считать особенности личины, головного убора, а также наличие полос на лице и выделяла также три группы изображений – простые, реалистические и сложные нереалистические [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 40–42; Вадецкая, 1983, с. 89]. Ю.Н. Есин выделял две группы изображений – плиты (или скальные поверхности) с образами, выбитыми на широкой стороне, и столбообразные камни с рельефными образами и многоярусными композициями [2009, с. 21]. Более сложные и громоздкие классификации с делением на группы и подгруппы (варианты), основанные на учете всего многообразия стилистических и семантических особенностей изображений, предлагали Н.В. Леонтьев [1978, с. 93–94] и Д.А. Ма-чинский [1997, с. 272–273]. Показательно, что практически все исследователи среди проявлений ритуальнохудожественного творчества отмечают особую группу стел-обелисков (изваяний) с переходящими с грани на грань выбивками-образами (композициями) – только эти «столбообразные» камни устанавливали на территории святилищ с определенными жертвенными приношениями*, но не в контексте погребальных це-

*То, что эти камни выступали в качестве «жертвенных столбов», доказали проведенные И.Т. Савенковой, Э.Б. Ва- ремоний. Д.А. Мачинский поддержал мнение С.В. Киселёва о том, что высокие «обелиски» с рельефными удлиненно-яйцевидными трехглазыми ликами, с поперечными полосами, со звериными ушами и рогами создавались афанасьевцами [Киселёв, 1962, с. 58; Ма-чинский, 1997, с. 272–276]. Однако в качестве основного аргумента в пользу этой версии вряд ли можно принять следующее утверждение Д.А. Мачинского: «при сооружении окуневских могил не найдены изваяния этой группы» [1997, с. 276]. Абсолютно прав М.Л. Подольский, считавший, что найденные в окуневских могилах плоские плиты с выбитыми личинами просто «относятся к иной функциональной категории, связанной именно с погребальными ритуалами» [1997, с. 186]. Таким образом, на следующем уровне интерпретации найденных у г. Уйтаг стел можно отталкиваться от двух базовых постулатов: а) в оградах тагарских курганов были обнаружены образцы окуневского искусства из более древних святилищ, изначально не связанных с погребальными церемониями; б) изваяния являются результатами индивидуального творчества древних мастеров-скульпторов.

Решать эту задачу начнем с анализа структуры найденных ритуально-художественных произведений искусства как системы – через поиск и сопоставление аналогов с выявлением общего и частного. Сразу отметим, что точных аналогов плит, найденных на г. Уй-таг, нет. Если говорить о стеле с могильника Скальная-6 (см. рис. 3), то отдаленное сходство с ней по конфигурации и размерам камня обнаруживают некоторые плиты у Соленого озера и пос. Усть-Бюрь [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, кат. 169, 177]. В сходной манере изображены абрис головы, рот и поперечные полосы выше рта на изваянии из Уйбатской степи [Там же, кат. 85, табл. XXXVII], на третьей стеле могильника Черновая VIII [Там же, кат. 115], на плите из андроновской могилы у Соленого озера [Там же, кат. 137].

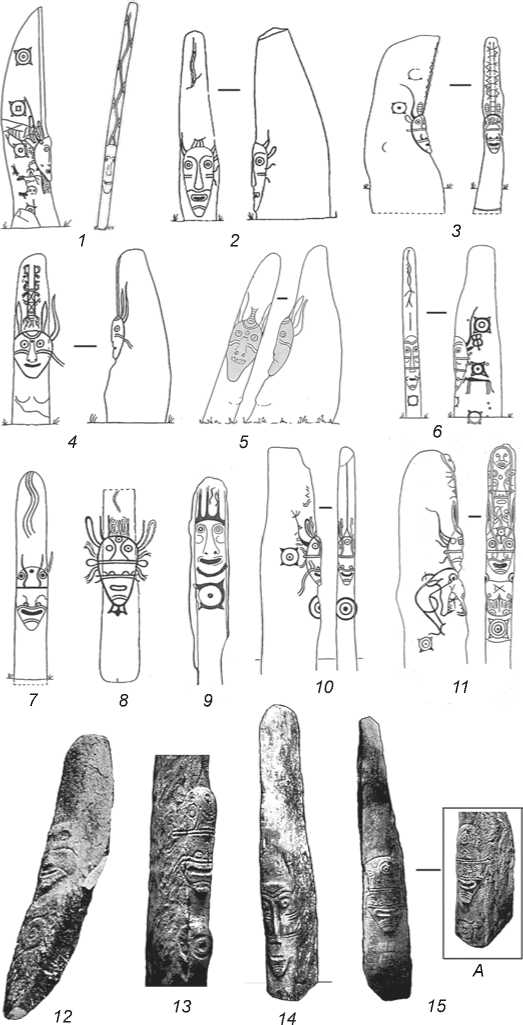

С изваянием на памятнике Уйтаг-3 проявляет сходство по основным композиционным элементам изображений – три глаза в виде кружков, рот в виде полумесяца, звериные рога и уши, полосы на лице, высокий «головной убор» – целая группа изваяний (рис. 8). Однако полные аналоги всего образа ни на одном из них не представлены. Например, на большей части опубликованных в литературе изваяний рельефно выделен узкий нос, а широкий нос с ноздрями обычно показан схематично*. Подбородок вме- децкой и Л.Р. Кызласовым раскопки стел, стоявших на своих изначальных местах [Вадецкая, 1983, с. 87].

сте с нижней частью антропоморфного лика всегда заужен, но только на изваянии с памятника Уйтаг-3 он показан рельефно. Складывается впечатление, что уйтагская стела – это один из образцов-эталонов, по которым потом делали «изваяния-копии» в соответствии с определенными традициями и мифологическими представлениями. Перед нами лаконичный, без лишних деталей и дополнительных символов реалистичный образ «мужчины-шамана» в трехглазой звериной маске с высоким головным убором. Именно как маску – атрибут материальной и духовной куль- туры, посредника между людьми и потусторонним миром (миром духов) – следует рассматривать из-

Рис. 8. Каменные изваяния-стелы, обнаруженные в минусинской степи.

1 – одиночное изваяние из красного песчаника (прорисовка), берег р. Бюрь, Усть-Абаканский р-н, РХ [Леонтьев, Капель-ко, Есин, 2006, кат. 35]; 2 – гранитное изваяние из «одиночной каменной кладки», правый берег р. Ниня, выше истоков р. Камышта, Аскизский р-н, РХ [Там же, кат. 26]; 3 – изваяние (менгир) из коричневого песчаника, курган Ташебинско-го чаатаса, около г. Абакан [Там же, кат. 86]; 4 – одиночное изваяние «Хыс тас» из красного песчаника, оз. Чёрное, Ши-ринский р-н, РХ [Там же, кат. 36]; 5 – одиночное изваяние из красного песчаника, берег р. Белый Юс [Грязнов, Шнейдер, 1929, табл. II, рис. 11, 1 ]; 6 – изваяние из красного песчаника, жертвенное место, берег р. Есь, окрестности с. Усть-Есь, Аскизский р-н, РХ [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, кат. 108]; 7 – изваяние из красного песчаника, долина р. Уй-бат, Усть-Абаканский р-н, РХ [Там же, кат. 53]; 8 – изваяние из серого гранита (лик прокрашен красной краской), ограда тагарского кургана, долина р. Уйбат, Усть-Абаканский р-н, РХ [Там же, кат. 76]; 9 – изваяние, берег р. База, РХ [Вадец-кая, 1983, рис. 3, 1 ]; 10 – изваяние из фондов Минусинского музея [Вадецкая, 1967, рис. 5]; 11 – изваяние, берег оз. Шира, РХ [Вадецкая, 1983, рис. 1, 4 ]; 12 – изваяние из серого гранита, «аллея камней» Уйбатского чаатаса [Грязнов, Шнейдер, 1929, рис. 7]; 13 – изваяние, берег р. Ташеба, около г. Абакан [Есин, 2009, с. 92]; 14 – изваяние, берег р. Абакан [Вадецкая, 1967, табл. 7]; 15 – изваяние, берег р. Уйбат [Там же, табл. 19].

ображение на уйтагском изваянии. Ключевыми для расшифровки семантической сути являются полосы на личине и ее «полузвериная» ипостась. Большая часть исследователей считает выбитые линии элементами раскраски антропоморфной лицевой маски или самого лица шамана [Леонтьев, 1978, с. 110; Вадецкая, 1983, с. 90]. По подсчетам Э.Б. Вадецкой, на 126 стелах 63 % антропоморфных ликов имеют полосы на лбу, 83 % – под глазами, 63 % – между ноздрями и ртом, 34 % – на подбородке [Вадецкая, Леонтьев, Максименков, 1980, с. 44, рис. 2]. Как полагал М.Л. Подольский, на личинах древние специально выделяли полосами три зоны, каждая из которых соответствовала одному из органов чувств. «Окуневского художника интересовал не внешний вид этого органа, а его функция»

[1997, с. 182]. Однако, если анализировать уйтагское изваяние, это не совсем так, к тому же линии, пересекающие лицо в районе носа, образуют только две зоны. Полосы или «скобки» на «тяжелом габсбургском подбородке», по мнению М.Л. Подольского, лишь подчеркивали удлиненность личины, «уравновешивая верхнюю зону» [Там же, с. 183]. Возможно, все дело не в равновесности композиции, а в особом «статусе» подбородка, который у многих древних и современных народов при проведении ритуалов принято помечать татуировкой или раскраской. Со- гласно статистическим данным по окуневским изваяниям, количество полос (от 1 до 4) и их форма (дуга, волнистая линии, прямая) очень сильно варьируют вне зависимости от «половой принадлежности» образа или же степени реалистичности рельефных масок. Что касается трех горизонтальных линий по центру лица-маски на уйтагском изваянии, то тут стоит особо заострить внимание на их треугольных «окончаниях» в районе ушей: они очень напоминают застежки – крепления маски на голове. Этому элементу придавалось особое значение при создании образов, поскольку на большей части окуневских рельефных личин видны шнурки-завязки [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, кат. 33, 35, 36, 45, 58, 62, 64, 65, 69, 76, 77, 86, 88, 103]. На плоских плитах прорезная линия, пересекающая антропоморфную личину в районе носа, обычно одна, но тоже с обозначенными за очертаниями лица «завязками» (напр., см.: [Там же, кат. 137]). С точки зрения сходства культурных стереотипов интересные аналоги окуневских изображений выявил В.И. Молодин в синьцзянских материалах культуры Сяохэ, которая синхронна окуневской [Молодин, 2019]. Речь идет о входящих в состав погребального сопроводительного инвентаря деревянных масках, у которых на «лице» в зоне переносицы имеется довольно широкий поясок из прокрашенных красной краской тонких веревочек, плотно прилегающих друг к другу [Там же, с. 14, рис. 2–6].

На уйтагской личине рот показан традиционно открытым (сплошное углубление в виде полумесяца). Такую «застывшую улыбку блаженства» [Мачинский, 1997, с. 273] мы видим на масках у различных народов Старого и Нового Света, как древних, так и современных. Сходство определяется не наличием культурных контактов, а общностью принципов мифоритуального «творения». В качестве примера можно привести керамическую голову-маску «богини» из культуры Хуншань (Китай, IV тыс. до н.э.) или античные терракотовые театральные маски. Следует признать, что, скорее всего, на уйтагской личине показан рот человека или божества (духа), а не полуоткрытая пасть зверя. Известный исследователь масок народов мира А.Д. Авдеев отмечал, что в большинстве случаев «маски-головы изготавливаются такого большого размера, что и отверстия носовые, и в особенности ротовое, делаются тоже преувеличенных размеров. <…> Благодаря огромным размерам маски глаза замаскированного приходятся не против глазных отверстий (необходимость в которых, таким образом, отпадает), а против носовых и ротового отверстия маски, через которые и видит танцор» [1957, с. 273]. И если древний скульптор, выбивая личину, представлял маску-голову, то становится понятным, почему круглые большие глаза показаны условно и на боковых гранях изваяния. Таким образом, рельефная маска на уйтаг-ском изваянии является отражением трех ипостасей: человеческой (нижняя часть лица), «потусторонней»

(третий глаз) и звериной (рога и уши). Именно третий глаз в центре лба – «знак чакры аджна» [Мачинский, 1997, с. 273], «солнечный символ» [Кызласов, 1986, с. 235], знак «дополнительной, сверхчеловеческой зоркости» [Вадецкая, 1983, с. 90] – символизировал наличие у шамана еще одного органа чувств, очень важного для проведения различных ритуалов.

Для большинства окуневских антропоморфных изваяний характерно «правильное» размещение на голове звериных ушей и рогов. Причем звериные атрибуты такой специфичной формы чрезвычайно редко встречаются на лицевых плоскостных изображениях. На уйтагском изваянии обращают на себя внимание реалистичность выбивки деталей (рога, идущие от центра лба, находятся выше ушей, уши показаны на боковых гранях) и длинная, украшенная «орнаментом», вертикальная «лента», «идущая» вверх от головы (см. рис. 7). Похожая «орнаментальная лента» встречается и на других рельефных масках окуневского времени [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, кат. 76]. По мнению большинства исследователей, такое «строгое и обязательное сочетание свидетельствует, что перед нами украшение какого-то высокого головного убора, венчающего головы большинства енисейских идолов» [Вадецкая, 1967, с. 36]. Головной убор с бычьими рогами и ушами приведен на большей части изваяний реалистичной группы, что можно связывать с разведением крупного рогатого скота у окуневского населения [Леонтьев, 1978, с. 110].

Интерпретация рельефной маски на уйтагском изваянии в контексте универсальных (и определенных) ритуалов, проводившихся на территории святилищ, базируется на предположениях. Возможно, мы видим высеченную в камне голову реального (или умершего) шамана в рогатой маске и высокой шапке; данная версия согласуется с предположениями Э.Б. Вадец-кой и Н.В. Леонтьева [Вадецкая, 1983, с. 94; Леонтьев, 1978, с. 109] и известными этнографическими материалами*. Можно предположить, что это «обожествленный ведический персонаж», именуемый «Душа Быка», он выступал посредником между древними скотоводами и Ахурой Маздой [Подольский, 1997, с. 185]. «Миф о божественной корове, беременной золотым тельцом, который потом стал животворным солнцем, был широко распространен в древности у всех народов мира», а рога коровы являлись «сим- волом божественной мощи» [Кызласов, 1986, с. 207]. Высокий головной убор в мифоритуальном контексте можно рассматривать как воплощение идеи «Мирового столпа» или «Мирового дерева» в ряду представлений о некой основной «оси мироздания».

Выводы

Во время охранно-спасательных раскопок в оградах тагарских курганов было обнаружено два новых уникальных объекта окуневского искусства – камень с фрагментарно сохранившейся выбитой личиной и обломок «саблевидной» плиты с антропоморфным рельефным изображением лица-маски. Анализ структурных особенностей изображений позволил сделать несколько выводов, одна часть которых согласуется с общепринятыми в археологии концепциями, а другая, несомненно, вызовет определенные сомнения и споры.

-

1. Археологический контекст стел свидетельствует о различном отношении древнего местного населения к окуневским «статуарным» памятникам на разных хронологических этапах суще ствования тагарской культуры.

-

2. Обе плиты с могильного поля у г. Уйтаг относятся к разным по принципу размещения изображения (на широкой плоскости плиты и на гранях) группам, но их связывают единая техника выбивки (техника углубленного контррельефа) и одинаковая трактовка деталей «лица». Общая стилистическая манера изображения позволяет отнести оба камня к одному культурно-хронологиче скому (раннему окуневскому) пласту.

-

3. Обе плиты не имеют полных аналогов. По стилистическим, композиционным и семантическим характеристикам обелиск с Уйтага-3 имеет сходство с группой реалистических изваяний с рельефными изображениями, переходящими с грани на грань. Очевидно, этот обломок изваяния представляет собой наиболее ранний и, возможно, «эталонный» образец воплощения реалистичного образа «мужчины-шамана» в звериной маске с высоким головным убором. Наиболее важными являются детали, которые передают человеческую (мощный подбородок и широкий выразительный нос), потустороннюю (третий глаз и высокий головной убор) и звериную (выразительные глаза, длинные рога и уши) ипостаси образа. Изображение отражает личные переживания и представления древнего мастера-скульптора, воплотившего этот образ посредника между людьми и потусторонним миром, миром духов.

-

4. Сложный и многовариантный характер окуневского искусства не позволяет однозначно ответить на вопрос: для чего были установлены плиты

с антропоморфными образами у г. Уйтаг. Раскопки, проводившиеся на месте древних святилищ, дают основание ученым считать установленные там ориентированные по солнцу стелы-изваяния фрагментами «Мировой горы» [Кызласов, 1986, с. 190] или «небесными столпами» [Леонтьев, Капелько, Есин, 2006, с. 44], вокруг которых разыгрывались мистерии с кровавыми жертвоприношениями в особо значимые для кочевников-скотоводов календарные дни. Вполне возможно, что таких обелисков с различными вариантами антропоморфных и зооморфных ликов было гораздо больше, они могли быть выполнены не только из камня, но и из дерева. Окуневские изобразительные тексты выполняли ту же социальную функцию, что и религиозные гимны (молитвы), адресованные сверхчеловеческим силам [Там же, с. 36]. Поэтому для интерпретации этих изображений можно привлекать и этнографические данные по сибирским народам, и материалы, характеризующие религиозно-мифологические представления ведических индоариев, и источники, отражающие сложный мир символических антропоморфных образов Дальнего Востока и Древнего Китая. Но это будут лишь варианты из множества прочтений объектов древнего ритуально-художественного творчества.

Работа выполнена в рамках проекта НИР «Комплексные исследования древних культур Сибири и сопредельных территорий: хронология, технологии, адаптация и культурные связи» (FWZG-2022-0006).

Список литературы Окуневские изваяния у горы Уйтаг (Хакасия)

- Бродянский Д.Л. Водная фауна в древнем искусстве Приморья // Археолого-этнографические исследования Северной Евразии: от артефактов к прочтению прошлого. – Томск: Аграф-Пресс, 2012. – С. 75–77.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. Исследование поселения Гася: предварительные результаты, 1989–1990 гг. – Новосибирск: ИАЭТ СО РАН, 1995. – 64 с.

- Деревянко А.П., Медведев В.Е. К тридцатилетию начала стационарных исследований на острове Сучу (некоторые итоги) // История и культура Востока Азии: мат-лы Междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию со дня рожд. В.Е. Ларичева (Новосибирск, 9–11 дек. 2002 г.). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2002. – Т. 2. – С. 53–66.

- Дьяков В.И. Приморье в эпоху бронзы. – Владивосток: Изд-во Дальневост. гос. ун-та, 1989. – 296 с.

- Ларичев В.Е. Неолит и бронзовый век Кореи // Сибирь, Центральная и Восточная Азия в древности: Неолит и эпоха металла. – Новосибирск: Наука, 1978. – С. 9–87.

- Медведев В.Е. Новые сюжеты в искусстве нижнеамурского неолита и связанные с ними представления древних // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2000. – № 3. – С. 56–69.

- Медведев В.Е. Проблема истоков некоторых скульптурных и наскальных образов в первобытном искусстве юга Дальнего Востока и находки, относящиеся к осиповской культуре на Амуре // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2001. – № 4. – С. 77–94.

- Медведев В.Е. Амурские чуринги // Гуманитарные науки в Сибири. – 2002. – № 3. – С. 11–15.

- Медведев В.Е. Неолитические культовые центры в долине Амура // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2005. – № 4. – С. 40–69.

- Медведев В.Е. Скульптурные изображения с острова Сучу // Древности по обе стороны Великого океана: К 70-летию выдающегося Мастера дальневосточной археологии В.Е. Медведева. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – С. 8–15. – (Тихоокеанская археология; вып. 21).

- Медведев В.Е., Филатова И.В. Междисциплинарные исследования материалов поселения Сучу (1973 год, раскоп II, жилище 1) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2020. – Т. 48, № 2. – С. 3–13.

- Окладников А.П. Петроглифы нижнего Амура. – Л.: Наука, 1971. – 335 с.

- Окладников А.П., Медведев В.Е., Филатова И.В. Первые стационарные исследования с получением радиоуглеродных дат на острове Сучу (1972 г.) // Археология, этнография, антропология Евразии. – 2015. – Т. 43, № 3. – С. 50–63.

- Соловьев А.И., Соловьева Е.А. Догу в ритуальной практике эпохи дзёмона // Горизонты тихоокеанской археологии. – Владивосток: Изд-во Дальневосточ. федерал. ун-та, 2011. – С. 47–77.

- Шевкомуд И.Я., Яншина О.В. Начало неолита в Приамурье: поселение Гончарка-1. – СПб.: МАЭ РАН, 2012. – 270 с.

- Okladnikov A. Ancient Art of the Amur Region. – Leningrad: Aurora, 1981. – 160 p.