Оленные камни как отражение культу предков и вождей: результаты изучения археологических комплексов в долине Буянта (Монгольский Алтай)

Автор: Тишкин А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 229, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексной фиксации «оленных» камней в долине реки Буянт (Монгольский Алтай). Такие «изваяния», исходя из их месторасположения и оформления, отражают памятники, установленные над гробницами реальных людей, имевших разный социальный статус в обществе ранних кочевников. Они являются показателями распространенного у древних номадов культа предков и вождей. Традиция, появившаяся в Центральной Азии в аржано-майэмирское время, широко распространилась в ходе миграционных процессов. Изучение «оленных» камней в Монголии имеет уже довольно обширную историю. Однако процесс накопления сведений о них продолжается, так как с каждым годом увеличивается количество обнаруженных обелисков с выбитыми изображениями. К сожалению, большинство «оленных» камней смещено с первоначального места их расположения. Тщательное и детальное копирование их создает мощное информативное поле для объективных реконструкций.

"оленные" камни, монгольский алтай, аржано-майэмирскоевремя, копирование, культ предков, петроглифы, предметы вооружения

Короткий адрес: https://sciup.org/14328056

IDR: 14328056

Текст научной статьи Оленные камни как отражение культу предков и вождей: результаты изучения археологических комплексов в долине Буянта (Монгольский Алтай)

Обозначенная тема была предметом обсуждений на конференции «Культ предков, вождей и правителей в погребальном обряде», проходившей в 2010 г. в ИА РАН. Отдельные моменты представлены в опубликованных тезисах (Тишкин, 2010). Эта статья – переработанный вариант доклада и отражает только часть исследований, осуществленных на территории Монгольского Алтая, где обнаружены и зафиксированы свидетельства реализации культа предков и вождей у ранних номадов. Одно из таких проявлений - «оленные» камни. В научной литературе сформировалась устойчивая точка зрения на эти изваяния как на реализацию идеи героя-воина. В какой-то мере это действительно так. Однако выявленные многочисленные «оленные» камни демонстрируют более разнообразный и существенный срез представлений древних кочевых социумов. Они являются хорошими маркерами, отражающими различное отношение к предкам. Имеются обелиски с атрибутами вождей и предводителей, о чем свидетельствуют параметры скульптур, а также изображения поясов, предметов вооружения, деталей одежды, украшений и др. При этом значительное ко- личество «оленных» камней имеет более «скромный» спектр изобразительных показателей.

Все настоятельнее становится потребность в грамотном и всестороннем документировании как самих изваяний, так и памятников, с которыми они связаны. Задача эта на практике сложна и трудоемка, но только тщательная и детальная фиксация создает мощное информативное поле для более объективных реконструкций. Опыт такой деятельности был предпринят в долине р. Буянт.

Изучение «оленных» камней в Монголии имеет уже довольно долгую историю. Однако процесс накопления сведений продолжается, т. к. с каждым годом увеличивается количество обнаруженных обелисков. Показателен в этом отношении Баян-Ульгийский аймак Монголии, примыкающий к Республике Алтай РФ с юго-востока. Монгольскими исследователями в рамках реализации проекта «Историко-археологические памятники западной части Монгольского Алтая» там зафиксирована серия изваяний «раннескифского» времени ( Цоохуу, Турбат , 2007; Турбат , 2008; Тербат и др. , 2009). Перспективен для дальнейшего выявления и изучения «оленных» камней и Ховдский аймак Монголии, где такая работа уже осуществлялась ( Волков , 1967; 1981; 2002; Батменх , 2000; 2008; Ковалев, Эрдэнэбаатар , 2007; 2010; и др.) и продолжается благодаря сотрудничеству заинтересованных учреждений Монголии и России.

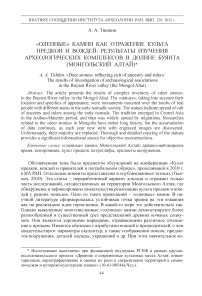

Уже в течение нескольких лет Буянтская российско-монгольская археологическая экспедиция, созданная в ходе выполнения совместных проектов тремя университетами (Алтайский, Ховдский, Улаанбаатарский), исследует памятники археологии на территории Монгольского Алтая ( Тишкин , 2006; 2007; 2009; 2010; Тишкин, Эрдэнэбаатар , 2007; Тишкин и др. , 2008; и др.). Одно из направлений работы - поиск, комплексная фиксация и всестороннее изучение «олен-ных» камней, являющихся показателем распространенного у ранних кочевников культа предков и вождей. Основным районом обследований стала долина Буянта (правый приток р. Кобдо), где получены сведения о более чем десяти «оленных» камнях (рис. 1), по преимуществу непосредственно связанных с херексурами. Географически изучаемая территория приурочена к восточным отрогам Монгольского Алтая. Обследованный район в среднем течении реки представляет собой широкую равнину, обрамленную невысокими хребтами и одиночными горками. Там располагается значительное количество древних и средневековых объектов.

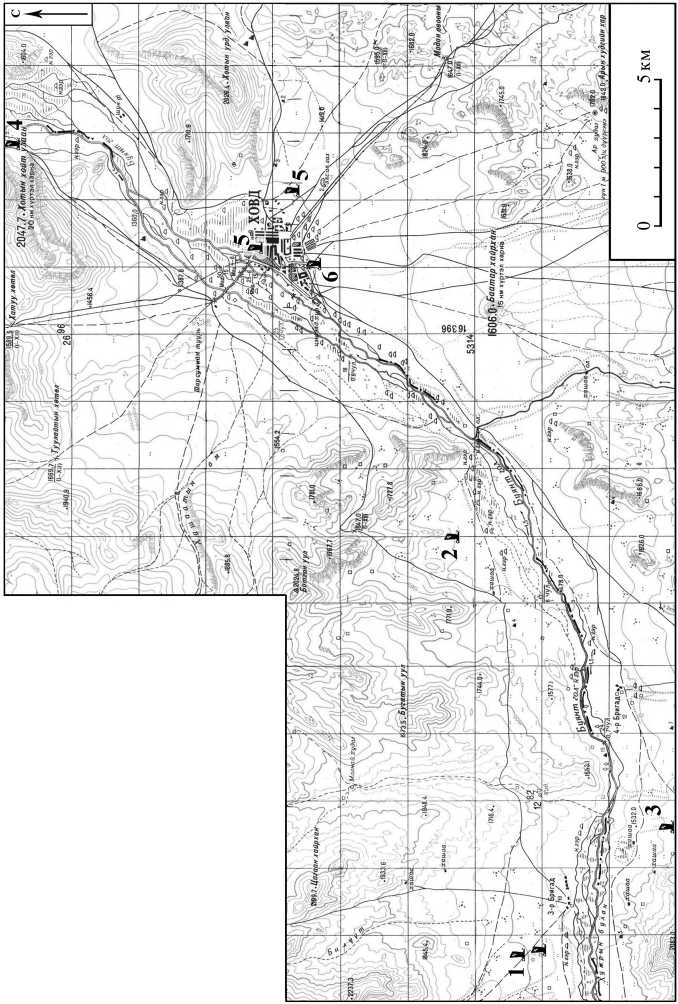

Выявленный в урочище Улаан худаг одноименный памятник (рис. 1) находится примерно в 8 км к юго-западу от г. Ховда, на левом берегу р. Буянт ( Тишкин и др. , 2008. С. 69, 70). На инструментальном плане этого комплекса обозначено более 30 крупных сооружений, рядом с которыми и отдельно находятся многочисленные выкладки. В центре памятника располагается крупный херексур, который может быть предварительно датирован аржано-майэмирским («раннескифским») временем. Остальные объекты памятника являются сооружениями, типичными для археологии Западной Монголии. В 2009 г. основное внимание было уделено указанному кургану, обозначенному под номером 10. Этот херексур до раскопок представлял собой различимую на современной поверхности внешнюю ограду из камней, диаметром

Рис. 1. Местонахождения «оленных» камней в долине Буянта (Монгольский Алтай)

1 – Баян булаг I; 2 – Улаан худаг I; 3 – Хоштийн зааг I; 4 – Ямаат Улаан; 5 – Ховдский краеведческий музей (Элеэн толгой); 6 – Кашара которой превышал 36 м. Внутри выделялась насыпь диаметром более 10 м и высотой более 1 м, частично разрушенная при ограблении или осквернении. От центральной насыпи к ограде отходили четыре «луча», или «дорожки», ориентированные примерно по странам света (рис. 2). С западной стороны херексура дугой располагались поминальные конструкции. Часть их разрушена или потревожена. Всего отмечено 17 таких сооружений. Еще три аналогичные выкладки зафиксированы внутри дуги на одной линии. Все эти объекты имеют диаметр от 1 до 2,5 м и высоту около 0,1 м.

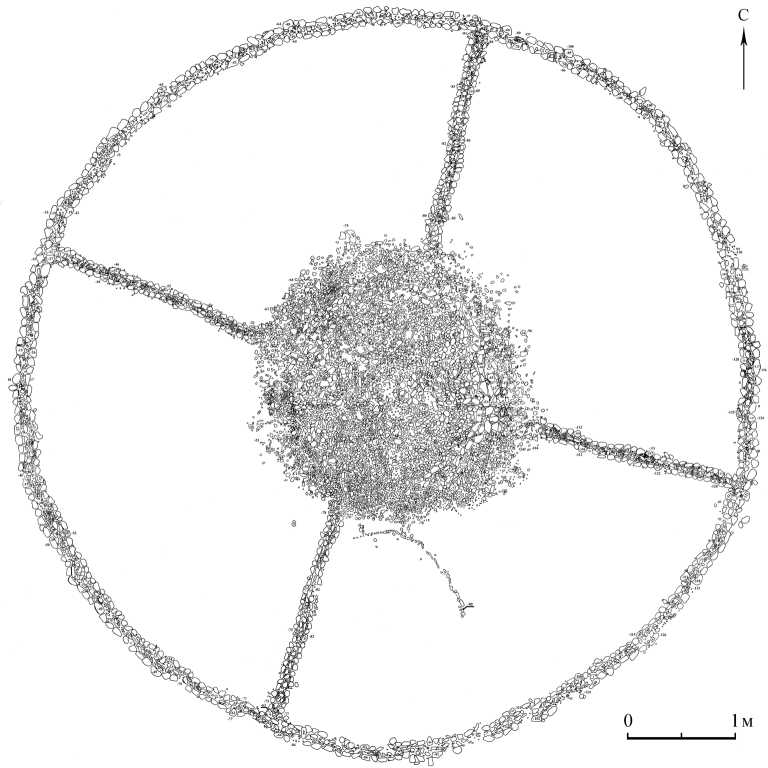

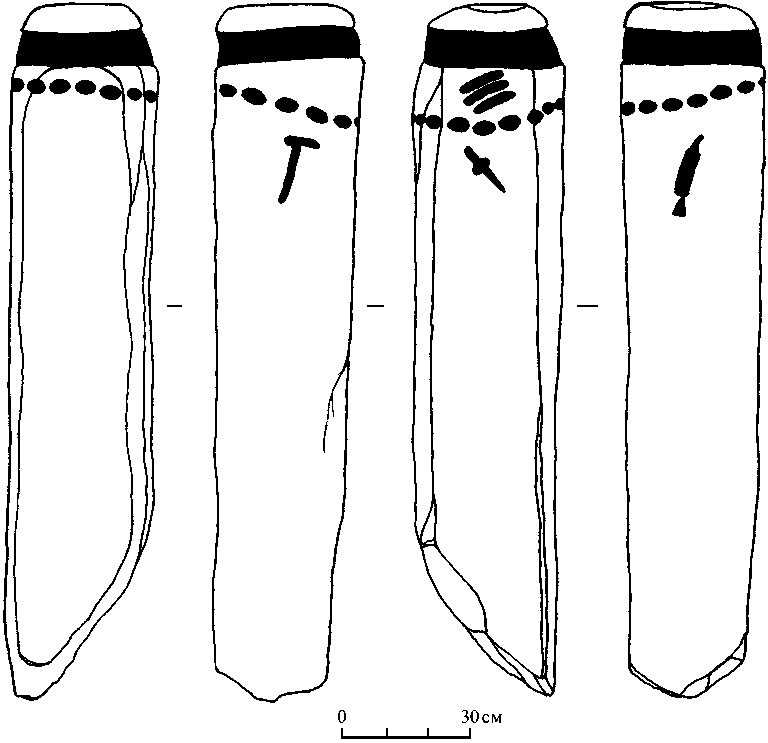

К востоку от херексура обнаружен лежавший и частично засыпанный грунтом «оленный» камень (рис. 3), который, несомненно, был связан с рассматриваемым комплексом. Камень был извлечен из грунта и изучен отдельно ( Тишкин , 2009). К сожалению, на одной из сторон скульптуры, которая находилась на поверхности и испытывала всевозможные воздействия, изображения сохранились плохо. На других гранях хорошо фиксируются детали шейного украшения. Отмеченная наклонность боковых линий свидетельствует о том, что «ожерелье» было изображено «висящим». На длинной грани выбиты три косых желобка. Особенность их заключается в том, что верхняя линия не совсем параллельна двум другим. Кроме того, расстояние, на котором она находится от среднего желобка, немного больше, чем от центрального до нижнего (рис. 3). На одной из широких граней камня хорошо фиксируется серьга. Еще одна отличительная черта рассматриваемого изваяния заключается в отсутствии изображений предметов вооружения. Параметры специально подготовленного каменного блока следующие: длина - 1,44 м, ширина в центре - 0,3 м, толщина - 0,17 м. Имеющиеся изображения смещены к верхней части скульптуры. Кроме зарисовки и фотофиксации «оленного» камня, была изготовлена копия изображений на микалентной бумаге. Стоит отметить отсутствие детально выраженного головного убора при наличии характерной скошенности верхней части. Подобным образом оформлено множество стел Горного Алтая, но на них, как правило, отсутствуют какие-либо изображения (см., напр.: Тишкин , 1996). На «оленном» камне из Улаан худага I есть ряд атрибутов, характерных для изваяний так называемого евразийского типа.

Вокруг кургана 10 был разбит раскоп площадью более 1000 м2. Для исследования существенного по размерам каменного сооружения кроме участников указанной экспедиции были привлечены студенты Ховдского государственного университета под руководством Ч. Мунхбаяра. Работы позволили выявить все существенные особенности каменной конструкции. Зачистка херексура сначала осуществлялась по периметру кольцевой выкладки, затем выявлялись «лучи»-«дорожки», выбиралось пространство в секторах и изучалась центральная насыпь. Весь выбранный грунт выносился за пределы раскопа. Параллельно проведению детальной зачистки осуществлялась графическая фиксация выявленных конструкций, в результате чего получен план херексура (рис. 2).

Центральная насыпь диаметром около 13,5 м имеет специфическое оформление. После зачистки довольно четко оформилась крепида диаметром 10 м в виде кольца-стенки, вокруг которой была оформлена вымостка шириной 1,5-2 м, являющаяся частью задуманной и реализованной конструкции. От центральной насыпи к внешней кольцевой ограде протянулись «лучи»-«дорожки»,

Рис. 2. Памятник Улаан худаг I. План херексура 10

направление которых несколько отклонялось от фиксируемых сторон горизонта. Их конструкция и оформление имели специфические особенности. В юго-восточном секторе был выявлен «ус» из вкопанных камней (рис. 2).

Внешняя кольцевая ограда диаметром около 36 м, несмотря на имеющиеся разрушения, в целом сохранилась. Она была выложена двумя рядами крупных валунов, между которыми находилось заполнение из более мелких камней. После зачистки дальнейшие раскопки этого крупного херексура «раннескифского» времени не предпринимались.

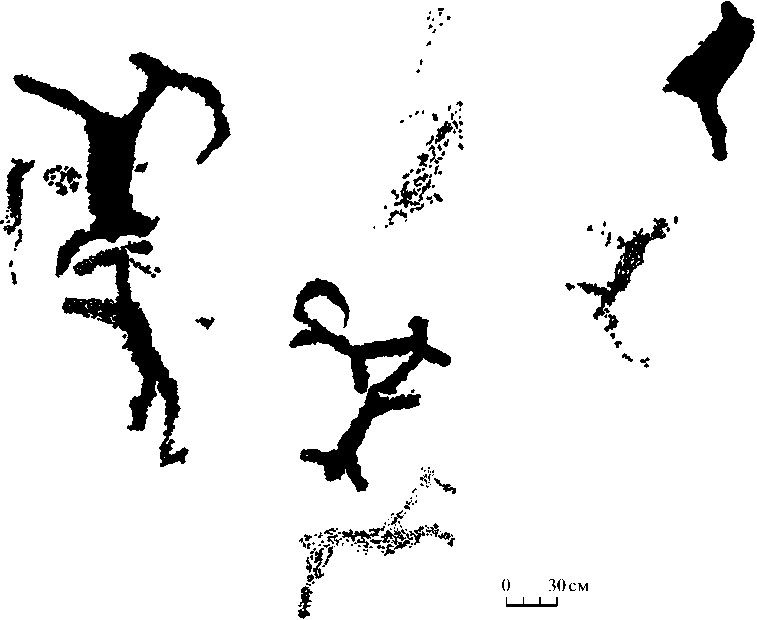

В северо-западном секторе херексура, на одном из валунов, составляющих его внешнее кольцо, зафиксированы петроглифы (рис. 4; прорисовка А. Н. Му-харевой). Валун не очень большого размера, гладкий, более или менее правильной округлой формы. Цвет патины темный. Рисунки на валуне композиционно

Рис. 3. «Оленный» камень, обнаруженный у херексура 10 на памятнике Улаан худаг I расположены по кругу, выполнены в технике выбивки, по цвету не отличаются от фона камня и слабо различимы. Фигуры двух козлов и хищников рядом с ними, а также незаконченное изображение животного (?) справа выполнены частыми, не очень глубокими выбоинами средней величины. Остальные изображения нанесены более редкими поверхностными выбоинами. В целом, все рисунки сюжетно и стилистически соотносятся с периодом возможного создания херексура, учитывая то, что крайние изображения композиции было бы невозможно нанести на камень после сооружения ограды, т. к. этому мешали бы валуны, расположенные рядом (Тишкин, Мухарева, 2011).

Рис. 4. Улаан худаг I. Петроглифы на валуне из ограды херексура 10

В урочище Баян булаг, где располагаются несколько археологических комплексов, зафиксированы три «царских» кургана. Они находятся в центре своеобразной долины на левобережье Буянта и представляют собой ядро памятника, обозначенного как Баян булаг I (рис. 1). «Оленные» камни зафиксированы на объектах 2 и 3 – так называемых херексурах с лучами, отходящими от центральной каменной насыпи к округлой ограде. Эти огромные конструкции хорошо видны на снимках из космоса. Следует заметить, что курган 1 отличается от каменных сооружений 2 и 3 параметрами, особенностями оформления и отсутствием «оленных» камней. Он, по всей видимости, наиболее ранний в рассматриваемой группе и характеризуется как крупный херексур с платформой.

Диаметр ограды кургана 2 по линии Ю–С составляет 121,65 м, а по линии З–В – 124,5 м. С западной стороны располагаются (в основном полукругом с юга на север) поминальники в виде колец из камней, диаметром от 1,2 до 2,5 м. Их насчитывается более 60. Центральная насыпь херексура, от которой отходят восемь «лучей»-«дорожек», имеет размеры 34 × 32 м. В настоящее время у ее юго-восточной полы лежат сброшенные сверху два «оленных» камня и найденный обломок третьего. Информация о целых изваяниях с изображениями воинских и других атрибутов уже публиковалась (Тишкин, 2009). Стоит только указать, что детальное их изучение продолжается. Этому способствует проведенное копирование на микалентную бумагу и прозрачную пленку.

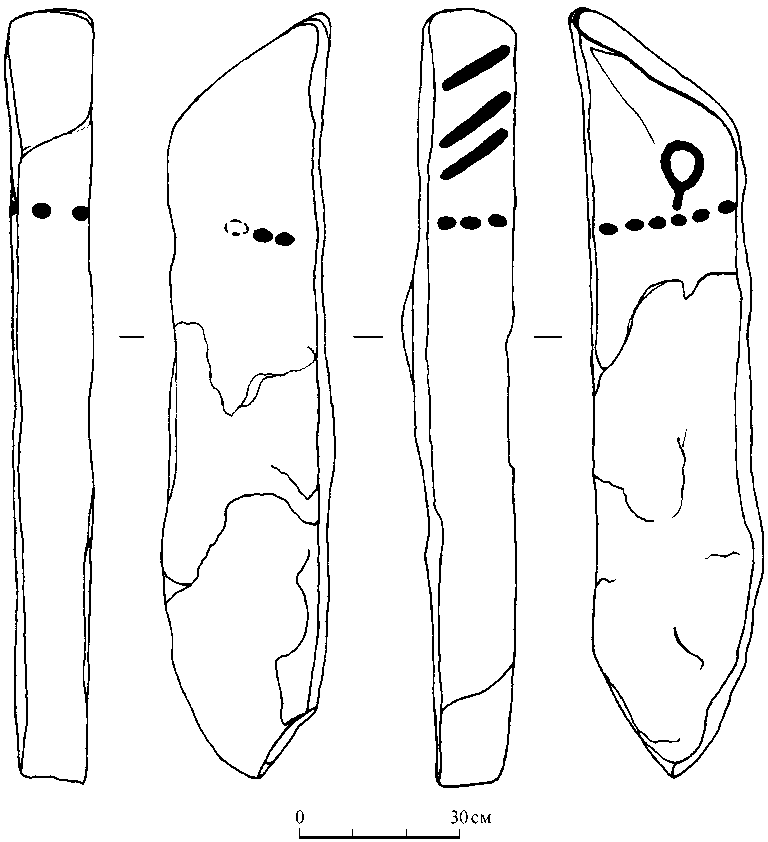

Изобразительная схема на обоих изваяниях – одна и та же, но для ее воплощения выбраны блоки разной породы. Отличаются качество отделки и параметры рассматриваемых скульптур (рис. 5; 6). «Оленный» камень 1 очень тщательно обработан, его размеры: длина – 1,61 м, ширина в центре – 0,33 м, толщина – 0,31 м. В верхней части изваяния широкой (7–9 см) сплошной линией выбита полоса, которую В. В. Волков (2002. С. 17) однозначно трактовал как ленту-диадему. Однако при тщательном рассмотрении этого элемента и в ходе зарисовки всего «оленного» камня становится совершенно ясно, что это, скорее всего, изображение части головного убора с характерными чертами. В связи с этим подобные изображения, а также характерные черты оформления верхней части, логичнее связывать с таким важнейшим этно-социальным показателем, как головной убор. Следующее и хорошо фиксируемое изображение действительно демонстрирует шейное украшение, которое как бы висит, о чем свидетельствует наклон линии лунок, выбитых по периметру стелы. Между нижним краем головного убора и «ожерельем» на лицевой части скульптуры имеются три почти параллельных желобка слабой изогнутости. Смысл такого элемента, широко распространенного на подобных изваяниях, до сих пор до конца не ясен. Предлагается довольно большое количество частных интерпретаций, неоднократно представленных в публикациях ( Кубарев , 1979. С. 49, 50; Савинов , 1994; Волков , 2002. С. 17; Турбат , 2008. С. 226; и мн. др.). В конечном итоге, многие исследователи признают в выбитых коротких параллельных линиях антропоморфный символический знак (например, раскраска или основные детали лица), несущий дополнительную смысловую нагрузку. Так это или иначе, еще предстоит выяснить при дальнейшем комплексном изучении «оленных» камней. Трактовка большей части зафиксированных изображений может найти соответствующие подтверждения при проведении археологических раскопок и получении находок древних изделий, о чем свидетельствуют уже представленные параллели ( Кубарев , 1979; Волков , 1981; 2002; Савинов , 1994; и др.). В данном случае имеющиеся выбивки конкретного оружия (кинжал, чекан и лук), которые, несомненно, указывают на воина, демонстрируют неоднократно указанную возможность. Принципиально важна схема размещения предметов вооружения, которая, стоит надеяться, отражает реальное их расположение: чекан на поясе с правой стороны, кинжал спереди, а лук слева. Следует обратить внимание на еще один очень важный, на наш взгляд, момент. Вся композиция на рассматриваемом изваянии смещена сильно к верху, занимая примерно лишь третью часть длины всего каменного блока. Данное обстоятельство связано, вероятно, с тем, что «оленный» камень должен был стоять глубоко в насыпи, а видимая на поверхности изобразительная композиция маркировала конкретное погребение. Такое наблюдение требует дополнительной аргументации и конкретной демонстрации. Оно в определенной мере соотносится с зафиксированными ситуациями и может рассматриваться как отражение реальной традиции или моделирование ее в другом масштабе ( Кубарев , 1979; Полосьмак , 1993; Тишкин , 1996; Турбат , 2008; Ковалев, Эрдэнэбаатар , 2007; 2010; и др.).

Рис. 5. «Оленный» камень 1 памятника Баян булаг I

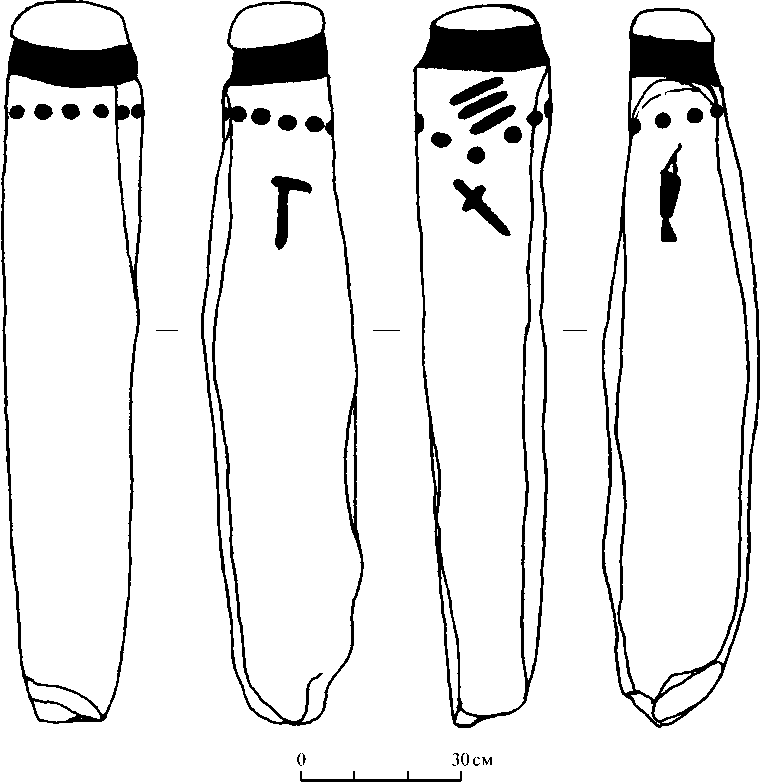

«Оленный» камень 2 (рис. 6) памятника Баян булаг I – своего рода уменьшенная копия предыдущего изваяния. Его длина – 1,32 м, ширина в центре – 0,24 м, толщина – 0,28 м. Специфической особенностью скульптуры является оформление шейного украшения на лицевой части. Другие элементы также имеют отличительные признаки при рассмотрении частных деталей. Эти и другие показатели, зафиксированные при изучении рассмотренных «оленных» камней, будут дополнительно рассматриваться в специальных публикациях.

При обследовании кургана 3, который находится в 350 м к югу от предыдущего объекта, обнаружено скопление из четырех «оленных» камней. Параметры этого херексура с девятью лучами и более чем 130 сопутствующими выкладками следующие: ограда – 124,5 × 122,2 м, центральная насыпь – 29,5 × 29,2 м. Особенностью изваяний кратко представленного объекта является не только их количество, но и разнообразие, в котором отражены мировоззренческие пред-

Рис. 6. «Оленный» камень 2 памятника Баян булаг I ставления древних кочевников. Первый «оленный» камень лежал на вершине центральной насыпи лицевой стороной вниз. Он был частично перекрыт грабительскими выбросами. При изучении этого необычного по форме изваяния, сделанного из крупного валуна (длина 1,03 м), отмечены следы красной краски на трех косых линиях в верхней части, а также традиционный набор изображений предметов вооружения (кинжал, чекан, лук в горите) и наличие с двух сторон по серьге. Отсутствовал такой элемент, как выбитая широкая линия, обозначающая диадему или головной убор. Специфической деталью скульптуры является оформленное лунками ожерелье с округлой застежкой и украшением-подвеской в виде лежащей лошадки. Следующий «оленный» камень (длина 1,27 м) находился в центральной грабительской воронке под камнями и был обнаружен

Рис. 7. «Оленный» камень из урочища Хошоотийн зааг (правобережье Буянта)

по заметному изображению одной серьги. На плоской лицевой стороне вверху оформлены три косые линии, а ниже их имеется изображение крупного кинжала. В выбивках сохранились следы красноватой краски. Еще одна аналогичная по форме серьга зафиксирована на другой боковой стороне. Третий «оленный» камень (длина 1,43 м) находился рядом с предыдущим на склоне грабительской воронки ближе к верхушке и был не столь тщательно оформлен, как предыдущие, хотя на лицевой стороне просматривались три косые линии, сплошная полоса выбивки, передающая головной убор или диадему, ожерелье и, скорее всего, кинжал. К сожалению, грубый рельеф боковых сторон не позволяет уверенно говорить о других традиционных изображениях. Четвертое изваяние (длина 1,18 м) лежало сверху насыпи. Три его плоскости имели выбивку предметов вооружения, трех косых линий и так называемую диадему. Остальные возможные реалии отсутствовали. Все найденные на кургане 3 изваяния лежали лицевой стороной вниз. Данное обстоятельство позволяет предположить, что грабители сделали это специально. Опрокидывая вертикально стоявшие на вершине своеобразные скульптуры, они как бы закрывали воплощенный образ умершего человека.

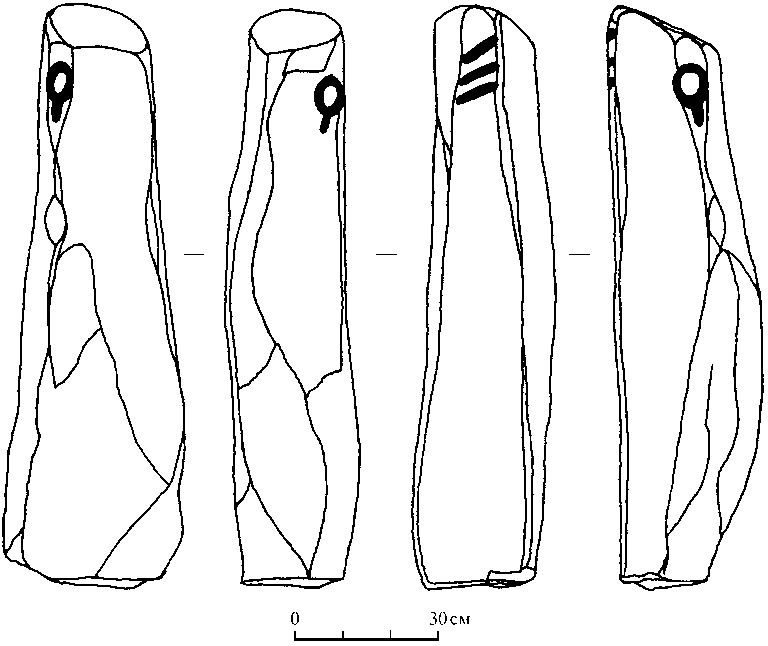

В урочище Хошоотийн зааг, которое находится на правобережье Буянта (рис. 1), зафиксирована цепочка из четырех херексуров. На самом южном кургане лежал «оленный» камень (рис. 7). Длина изваяния - 1,22 м, ширина в центре – 0,26 м, толщина – 0,3 м. Несмотря на то что для «оленного» камня был подобран не совсем удачный гранитный блок, верхняя часть все же оформлена соответствующим образом (имеет характерную скошенность). Расположение трех косых линий на длинной грани аналогично зафиксированному на предыдущем «оленном» камне. Кроме этих изображений имеются две серьги, выбитые на противоположных сторонах скульптуры.

«Оленные» камни из Хошоотийн заага I и Улаан худага I схожи между собой и отражают своеобразную специфику. Главная особенность, наряду с серией других, заключается в отсутствии изображений предметов вооружения, явно указывающих на воинов. Возможно, что эти скульптуры демонстрируют другие этно-социальные и/или половозрастные показатели погребенных предков.

Изваяния, зафиксированные в долине Буянта, исходя из их месторасположения и оформления, представляют собой памятники, установленные над гробницами реальных людей, имевших разный социальный статус в обществе ранних кочевников. Данная традиция появляется в Центральной Азии в предскифское и раннескифское время и широко распространяется в ходе миграционных процессов ( Савинов , 1994). Несмотря на известную условность оформления «олен-ных» камней евразийского типа, эти скульптуры все же обладают существенным информационным потенциалом, который до конца еще не исчерпан и ждет дальнейшей многоаспектной научно-исследовательской работы ( Ковалев , 2000; Марсадолов , 2004; Ольховский , 2005; и др.).

В заключение необходимо отметить важный момент, касающийся связи «оленных» камней с определенным типом херексуров и их первоначального положения ( Савинов , 1994; Волков , 2002; Ковалев, Эрдэнэбаатар , 2007; и др.). Большинство изваяний смещено с первоначального места их расположения, как и другие изваяния, зафиксированные в долине Буянта (рис. 1). Исследователями уже отмечено, что они устанавливались в центральных насыпях, что ежегодно подтверждается новыми объективными данными. Важно отметить, что «олен-ные» камни могли выступать маркерами, отражающими социальную позицию людей, погребенных в херексурах. Приведенные примеры таких скульптур отличаются не только изображенными реалиями, но и оформлением. И, наконец, надо отметить, что без знания монгольских материалов трудно понимать археологию ранних кочевников других сопредельных территорий.

Список литературы Оленные камни как отражение культу предков и вождей: результаты изучения археологических комплексов в долине Буянта (Монгольский Алтай)

- Батмθнх Б., 2000. Ховд аймгийн нутаг дахь эртний туух соёлын дурсгал. Улаанбаатар. (На монг. яз.)

- Батмθнх Б., 2008. Монгол Алтайн нурууны тθв хэсгийн археологийн дурсгалууд. Улаанбаатар. (На монг. яз.)

- Волков В. В., 1967. Бронзовый и ранний железный век Северной Монголии. Улан-Батор.

- Волков В. В., 1981. Оленные камни Монголии. Улан-Батор.

- Волков В. В., 2002. Оленные камни Монголии. М.

- Ковалев А. А., 2000. О происхождении оленных камней западного региона//Археология, палеоэкология и палеодемография Евразии. М.

- Ковалев А. А., Эрдэнэбаатар Д., 2007. Монгольский Алтай в бронзовом и раннем железном веках: По результатам работ Международной Центральноазиатской археологической экспедиции Санкт-Петербургского государственного университета, Института истории АН Монголии и Улан-Баторского государственного университета//Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Барнаул.

- Ковалев А. А., Эрдэнэбаатар Д., 2010. Поздний бронзовый век и начало раннего железного века Монголии в свете открытий Международной центрально-азиатской археологической экспедиции//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Улан-Удэ.

- Кубарев В. Д., 1979. Древние изваяния Алтая (оленные камни). Новосибирск.

- Марсадолов Л. С., 2004. Артели мастеров по камню как один из основных хранителей и носителей стилистических традиций в центральной Азии (к постановке проблемы)//Изобразительные памятники: стиль, эпоха, композиции. СПб.

- Ольховский В. С., 2005. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей раннего железа. М.

- Полосьмак Н. В., 1993. Исследование памятников скифского времени на Укоке//ALTAICA. № 3.

- Савинов Д. Г., 1994. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. СПб.

- Тишкин А. А., 1996. Погребальные сооружения курганного могильника Бийке в Горном Алтае и культура населения, оставившего их//Погребальный обряд древних племен Алтая. Барнаул.

- Тишкин А. А., 2006. Археологические обследования на Алтае и в Монголии//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск. Т. XII. Ч. I.

- Тишкин А. А., 2007. Обзор исследований в Западной Монголии и на Алтае//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск. Т. XIII.

- Тишкин А. А., 2009. «Оленные» камни в долине Буянта (Западная Монголия)//Туухийн товчоо. Улаанбаатар. Т. IV.

- Тишкин А. А., 2010. «Оленные» камни Западной Монголии как отражение культа предков и вождей: результаты изучения археологических объектов в долине Буянта//Культ предков, вождей и правителей в погребальном обряде. М.

- Тишкин А. А., Мухарева А. Н., 2011. Петроглифы на камнях из курганных сооружений (по материалам исследований в Монгольском Алтае)//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Иркутск. Вып. 2.

- Тишкин А. А., Нямдорж Б., Серегин Н. Н., Мунхбаяр Ч., 2008. Плановые археологические обследования в долине Буянта (Западная Монголия)//Теория и практика археологических исследований. Барнаул. Вып. 4.

- Тишкин А. А., Эрдэнэбаатар Д., 2007. Первые результаты Буянтской археологической экспедиции//Алтае-Саянская горная страна и история освоения ее кочевниками. Барнаул.

- Турбат Ц., 2008. Оленные камни Западной части Монгольского Алтая//Культуры и народы Северной Азии и сопредельных территорий в контексте междисциплинарного изучения. Томск. Вып. 2.

- Тθрбат Ц., Баяр Д., Цэвэндорж Д., Баттулга Ц., Баярхуу Н., Идэрхангай Т., Жискар П. Х., 2009. Монгол Алтайн археологийн Дурсгалууд-I Баянлгий аймаг. Улаанбаатар. (На монг. яз.)

- Цоохуу Х., Турбат Ц., 2007. Некоторые историко-археологические исследования, проведенные Институтом исследования Монгольского Алтая//Природные условия, история и культура Западной Монголии и сопредельных регионов. Горно-Алтайск. Т. I.