"Оленный камень" из долины реки Талдура (Юго-Восточный Алтай)

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: т.XXIII, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются и анализируются петроглифы компактного пункта наскального искусства, найденного в долине р. Талдура, на территории Юго-Восточного Алтая. Он представляет собой огромный валун, покрытый петроглифами. Уникальным изображением на этом валуне является огромная фигура оленя, выполненная в т.н. монголо-забайкальском стиле оленных камней. Приведение аналогий позволяет сделать вывод, что наибольшим количеством и разнообразием сцен с подобным стилизованным оленем отличаются петроглифы Монгольского и юга Российского Алтая. Тот факт, что олени в монголо-забайкальском стиле многократно оказываются вписанными в сцены петроглифов, относящихся к эпохе бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.), позволяет датировать и собственно изображения оленей этим периодом.

Петроглифы, изображение оленя, монголо-забайкальский стиль, юго-восточный алтай, эпоха бронзы

Короткий адрес: https://sciup.org/145144899

IDR: 145144899 | УДК: 902/904

Текст научной статьи "Оленный камень" из долины реки Талдура (Юго-Восточный Алтай)

Исследование петроглифов Алтая продолжается вот уже второе столетие. Вряд ли нам стоит рассчитывать на обнаружение новых очень крупных местонахождений петроглифов подобных Еланга-шу в Российском или Цагаан-Салаа и Бага-Ойгуру в Монгольском Алтае. Однако почти каждый год совершаются открытия ярких петроглифов либо в составе уже известных местонахождений, либо в новых компактных петроглифических пунктах. Один из таких небольших пунктов с уникальным изображением в долине р. Талдура (Кош-Агач- ский р-н Республики Алтай) и вводит в научный оборот данная публикация*.

Петроглифы нанесены на огромный мореный валун размерами 5 × 3,5 × 1,8 м, на его пологую поверхность, обращенную к югу (рис. 1). Камень

Рис. 1. Общий вид на валун с петроглифами в долине р. Талдура. Российский Алтай.

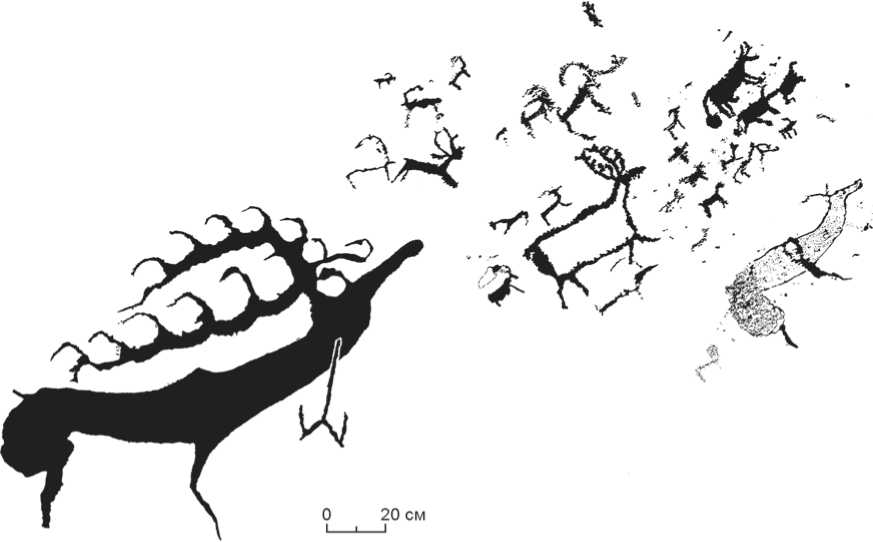

Рис. 2. Прорисовка петроглифов на талдуринском валуне.

находится на правом берегу р. Талдура, на склоне горной гряды, разделяющей долины рек Талду-ра и Чагана, приблизительно в 2 км от с. Бельтир. Валун расположен на небольшой плоской террасе, с которой открывается широкая панорама на долину р. Талдура и далее р. Чаганузун и Чуйскую степь.

Петроглифическая композиция имеет размеры 310 × 170 см (рис. 2). Она насчитывает по меньшей мере 28 фигур, подавляющее большинство из которых воспроизводит козлов. Почти все фигуры животных изображены идущими вправо. В правой части композиции выбиты две фигуры быков с характерным пушистым хвостом в виде шара. Здесь же рядом фигура человека с широко расставленными ногами и держащего животное (?), силуэт которого незавершен.

Выбивка изображений сплошная, неглубокая, в некоторых случаях воспроизведен лишь контур животных. Случаев налегания одних изображений на другие практически нет, патинизация большинства из них одинаковая и достаточно сильная. Эти два обстоятельства могут свидетельствовать о практически единовременном их нанесении на валун. Неглубокая выбивка и сильная патинизация делает многие из них слабо различимыми.

Более светлой выбивкой выделяются две фигуры оленей в центральной и верхней частях композиции. Одна из них довольно крупная и представляет собой контур оленя, имеющего древовидные рога и четыре воспроизведенные ноги. Вероятно, эти фигуры были подновлены относительно недавно.

Однако наиболее интересным изображением на талдуринском валуне является огромная фигура оленя, выполненная в т.н. монголо-забайкальском стиле оленных камней. Ее размер в длину составляет около 170 см, что позволяет видеть ее с нескольких десятков метров. Олень имеет «клювовидную» морду, горб, намеченный глаз. Он изображен стоящим, с двумя ветвистыми рогами, тогда как на оленных камнях они чаще воспроизводились лежащими и имеющими один рог. На шею оленя налегает выбитая раннесредневековая тамга, напоминающая перевернутую букву «М» с длинным отростком посередине.

В некотором отдалении справа, на другой грани камня, в таком же стиле выбита фигура оленухи. В отличие от оленя у оленухи выбит лишь контур тела, ноги, лопатка (?), небольшие рога. Изображение, возможно, не завершено.

В непосредственной близости от рассматриваемого валуна была обнаружена лишь небольшая композиция на отдельном камне, включающая изображения нескольких быков эпохи бронзы.

Наибольшего внимания в представленной петроглифической композиции на талдуринском валуне заслуживает огромная фигура оленя, выполненная в монголо-забайкальском стиле оленных камней. Имея длину в 170 см, она является, пожалуй, одним из самых крупных изображений оленей в подобном стиле в наскальном искусстве Алтая и сопредельных территорий. Несомненно, что композиционно и стилистически она связана с фигурой оленухи и они образуют парное изображение.

Воспроизведения оленей в монголо-забайкальском стиле в петроглифах Российского Алтая по количеству, тщательности и зачастую величине исполнения тяготеют именно к его югу, граничащему с Монголией, т.е. тем регионом, где и полу- чили наибольшее распространение оленные камни монголо-забайкальского типа. Действительно, в Центральном Алтае, например, в петроглифах Калбак-Таша, образ такого стилизованного оленя встречается значительно реже и выступает далеко не главным персонажем.

Наиболее близким аналогом талдуринскому оленю является изображение крупных оленя и оленухи в таком же стиле на «алтаре» – центральной наскальной композиции Туру-Алты, в низовьях р. Барбургазы [Кубарев В.Д., 1979, табл. XI]. Центральное место на этой композиции занимает большая фигура оленя (длиной 93 см), выполненная в монголо-забайкальском стиле. Над ним выбита такая же, достаточно большая фигура оленухи. Под оленем и вокруг него воспроизведено по меньшей мере еще 11 более мелких фигур оленей в таком же стиле.

Изображения оленей в подобном стиле известны в петроглифах долины р. Ирбисту, Елангаша, Чагана и других местонахождений петроглифов [Окладников и др., 1979, табл. 72; Черемисин, 1998, рис. 1; 2009, рис. 2].

Крупные изображения таких стилизованных оленей представлены в петроглифических памятниках Монгольского Алтая. Это одиночное изображение оленя (126 см в длину) в Цагаан-Салаа [Кубарев В.Д., 2009, рис. 1292], а также крупный олень (115 см в длину) в Хар-Салаа [Там же, рис. 481, фото 32]. Последний является частью большой композиции охоты на оленей, относящейся к эпохе бронзы.

Особенно следует отметить сцену в долине р. Цагаан-Гол, центральным персонажем которой является крупный олень (ок. 107 см в длину) в монголо-забайкальском стиле, воспроизведенный с четырьмя ногами [Там же, рис. 1165, фото 62]. Он изображен с козлами, собаками и лучником и, что особенно примечательно, так же как в долине р. Талдуры, – на отдельном валуне.

Таким образом, большим количеством и разнообразием сцен, в составе которых участвует подобный стилизованный олень, отличаются петроглифы Монгольского и юга Российского Алтая. Часто он изображен в качестве объекта охоты в сценах с участием пешего или конного лучника и собак: Хар-Салаа III [Там же, рис. 261], Цагаан-Гол [Там же, рис. 1165, фото 62], Елангаш, участок 5 [Окладников и др., 1980, табл. 1, 5 ], сценах терзания волками или собаками (Цагаан-Салаа I) [Кубарев В.Д., Цэвэ-эндорж, Якобсон, 2005, рис. 5, 50, 69, 817, 978, 1014], в одной композиции с другими животными и людьми (Хар-Салаа IV, VI, Хар-Чулуу, Цагаан-Салаа I) [Кубарев В.Д., 2009, рис. 402, 673, 685, 1004, 1006 и др.; Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 596,

948, 1232]. Излюбленными были также парные изображения оленя и оленухи (Хар-Салаа IV, VI) [Кубарев В.Д., 2009, рис. 388, 691 и др.].

Несколько реже встречаются сюжеты вписанных друг в друга оленей, напоминающих композиции на оленных камнях: Хар-Салаа IV [Там же, рис. 397], Хар-Чулуу [Там же, рис. 1149], Цагаан-Гол [Там же, рис. 1148, 1149].

Тот факт, что олени в монголо-забайкальском стиле многократно оказываются вписанными в сцены петроглифов, относящихся к эпохе бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.), по моему мнению, позволяет датировать и собственно изображения оленей этим временем. Это в полной мере относится и к композиции на талдуринском валуне. Любопытно, что один из оленей, выполненный в такой же манере в петроглифах Елангаша, имеет внутри геометрические фигуры (треугольники, квадраты и т.п.) [Окладников и др., 1980, табл. 84, 1 ]. Э.А. Новгородова называла подобный стиль в изображении животных «декоративным» и относила такие петроглифы к эпохе развитой бронзы [Новго-родова, 1989, с. 169]. Оленные камни первого типа (стелы с оленями монголо-забайкальского стиля) исследовательница датировала второй половиной II тыс. до н.э. и привела убедительные аналогии реалиям, изображенным на этих стелах [Там же, с. 187–193]. В.Д. Кубарев, основываясь на своих наблюдениях, также предложил пересмотреть и удревнить возраст некоторых петроглифов Монгольского Алтая, относимых обычно к раннескифскому периоду, примерно до середины II тыс. до н.э. [2009, с. 32]. Прежде всего, имея в виду изображения оленей в монголо-забайкальском стиле.

Древнего художника привлекли приметность огромного валуна, мимо которого было сложно пройти, а также, вероятно, та панорама на долину реки Талдура, которая открывается с этого места. В наше время рядом с валуном проходит дорога, которая, вполне возможно, была проложена по древней горной тропе. Если это предположение верно, то фигура оленя, кроме определенной знаковости (в качестве изображения жертвенного животного?), могла играть роль ориентира (наряду с самим валуном). Такую же роль в числе прочего выполняли любые вертикально установленные древние стелы и изваяния в центрально-азиатском регионе, включая собственно оленные камни. Нанесенная на валун поверх оленя раннесредневековая тамга также имеет большие размеры и могла играть роль межевого знака и ориентира, видимого издали. Пожалуй, единственная близкая аналогия такой тамге (с добавлением двух точек) известна в раннесредневековых петроглифах Цагаан-Салаа I в Монгольском Алтае [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 47].

Список литературы "Оленный камень" из долины реки Талдура (Юго-Восточный Алтай)

- Кубарев В. Д. Древние изваяния Алтая (оленные камни). - Новосибирск: Наука, 1979. - 120 с.

- Кубарев В.Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. - 420 с.

- Кубарев В. Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. - 640 с.

- Новгородова Э.А. Древняя Монголия (некоторые проблемы хронологии и этнокультурной истории). - М.: Наука, 1989. - 384 с.

- Окладников А.П., Окладникова Е.А., Запорожская В.Д., Скорынина Э.А. Петроглифы долины реки Елангаш (юг Горного Алтая). - Новосибирск: Наука, 1979. - 136 с.

- Окладников А.П., Окладникова Е.А., Запорожская В.Д., Скорынина Э.А. Петроглифы Горного Алтая. - Новосибирск: Наука, 1980. - 140 с.

- Черемисин Д.В. Стиль оленных камней в петроглифах Алтая // Сибирь в панораме тысячелетий: мат-лы Междунар. симпоз. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - Т. 1. - С. 609-614.

- Черемисин Д.В. Еще раз об интерпретации образа оленя в наскальных изображениях и на каменных изваяниях Южной Сибири и Центральной Азии // Homo Eurasicus у врат искусства: сб. тр. Междунар. конф. -СПб.: Астерион, 2009. - С. 302-306.