«Онлайн» против «офлайн» в период пандемии COVID-19 (из опыта применения онлайн-обучения в вузе)

Автор: Алла Вадимовна Сороколетова

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой теоретико-практическое исследование степени эффективности организации образовательной деятельности в вузе с применением цифрового обучения с целью повышения качества образования. Эксплицируется суть и характер трансформации опыта онлайн-обучения студентов 1–2 курсов вуза в условиях карантина COVID-19 на протяжении трех вынужденных локдаунов. В результате исследования сделаны предположения относительно возможности использования онлайн-образования в вузах в России и его эффективности. В процессе работы применялась методика свободного ассоциативного эксперимента, метод сопоставительного анализа, а также метод анализа и синтеза. Проблема онлайн-образования активно обсуждается в научных кругах и требует дальнейшего изучения с учетом текущих условий глобальной цифровизации всех сфер деятельности человека. Однако следует заключить, что рациональное использование средств дистанционного взаимодействия педагога со студентом, особенно в сочетании с традиционными формами обучения, уже сейчас демонстрирует высокую эффективность и способствует повышению качества российского высшего образования

Онлайн-образование, дистанционное образование, пандемия COVID-19, изоляция, цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, образовательная среда, студент

Короткий адрес: https://sciup.org/149138763

IDR: 149138763 | УДК: 378.147 | DOI: 10.24158/spp.2021.12.16

Текст научной статьи «Онлайн» против «офлайн» в период пандемии COVID-19 (из опыта применения онлайн-обучения в вузе)

Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия, ,

,

всему миру. Возникла потребность в социальном дистанцировании и принудительной изоляции граждан, поэтому удаленный формат обучения оказался особенно востребованным.

Важность выбранной темы определяется необходимостью совершенствования методов онлайн-обучения в контексте современного запроса рынка образовательных услуг и сопутствующих факторов, обусловленных такими явлениями жизни, как пандемия и вынужденная изоляция. Прежде чем перейти к описанию полученных результатов, необходимо уточнить, что теоретической базой исследования послужили работы С.С. Пашковской (2021), Н.Р. Добрушиной, А.И. Левинзон (2006), Н.Г. Малашонок (Maloshonok, 2016), Н.Е. Поповой (2015) и др., объектом научного осмысления которых стали различные аспекты цифровых технологий в обучении. В частности, ключевым моментом проанализированных работ и источников является то, что современный уровень развития информационных технологий требует формирования мобильного образовательного пространства как для студента, так и для преподавателя вуза и, следовательно, обуславливает необходимость совершенствования форм и методов онлайн-обучения студентов посредством создания обновленной цифровой среды, отвечающей запросам времени. Практическая значимость данного исследования видится в том, что выводы относительно очевидных преимуществ смешанного формата обучения следует учитывать при разработке новых образовательных программ в вузе.

Последние два года из-за пандемии COVID-19 российский рынок онлайн-образования растет колоссальными темпами, что вполне объяснимо, поскольку оно рентабельно и удобно для населения в целом. Главным из его преимуществ является доступность, тогда как цена на образовательные онлайн-программы демонстрирует тенденцию к снижению. Так, в 2019 году мировой рынок онлайн-обучения составлял примерно 101 млрд долларов. По некоторым оценкам, к 2026 году его объем, вероятно, достигнет 370 млрд долларов1. Согласно маркетинговому исследованию, проведенному консалтинговой компанией NeoAnalytics, величина рынка удаленного обучения в России составила около 53 млрд руб. В 2019 году специалисты компании сделали прогноз, в соответствии с которым онлайн-образование составит примерно 2,6 % от всего объема услуг этой сферы, что мы сейчас и наблюдаем2.

Онлайн-обучение – это организация образовательной деятельности с применением информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, которые обеспечивают виртуальное взаимодействие студента и преподавателя. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются технологии обучения, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии студентов и преподавателей (Сороколетова, Степанова, 2019; Ткаченко и др., 2015; Ткаченко, Сороколетова, 2016). Дистанционное (онлайн) высшее образование является способом организации учебного процесса и, по сути, представляет собой заочное обучение, но с применением информационно-телекоммуникационных технологий. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. получить диплом вуза в России можно в очной, очнозаочной или заочной форме3. Несмотря на то, что еще до пандемии COVID-19 образовательные технологии в той или иной степени применялись в учебных аудиториях, будь то виртуальное, гибридное или очное учебное пространство, онлайн-образование в современном виде и масштабе4 – это новый тренд, поскольку именно множество цифровых инструментов и методов могут улучшить и оптимизировать процесс обучения в условиях пандемии (Баянкина, Кремнева, 2010; Баянкина и др., 2009; Кремнева, Харитонов, 2010).

На первый взгляд процесс онлайн-обучения в вузе во время карантина выглядит довольно просто и привлекательно для студентов, а именно:

– на электронной образовательной платформе вуза у каждого студента есть личный кабинет, в котором находится весь образовательный контент, расписание занятий, домашние задания, контактные данные преподавателей, чаты для коммуникации и др., установлены контрольные точки промежуточной аттестации;

– обучение проходит в форме онлайн-уроков, видеороликов с инфографикой, презентаций, которые распределены по семестрам. Для этого студенту необходимо иметь веб-камеру и высокоскоростной Интернет. Если обучающийся по какой-то причине пропустил лекционное занятие, его можно посмотреть в записи в удобное время. Американские исследователи пришли к выводу, что к концу офлайн-лекции провалы внимания у студентов происходят примерно каждые две минуты. Дистанционное обучение лишено этого недостатка, поскольку всегда можно вернуться к ранее прочитанному материалу, если что-то было упущено (Bunce et. al., 2010);

– зачеты в условиях вынужденного онлайн-обучения также возможно сдать в форме онлайн-тестов или онлайн-контрольных работ, которые предварительно уже загружены на цифровую образовательную платформу вуза;

– для студентов последних курсов предусмотрена возможность защитить выпускную квалификационную (дипломную) работу удаленно с использованием видеоконференции в установленный срок.

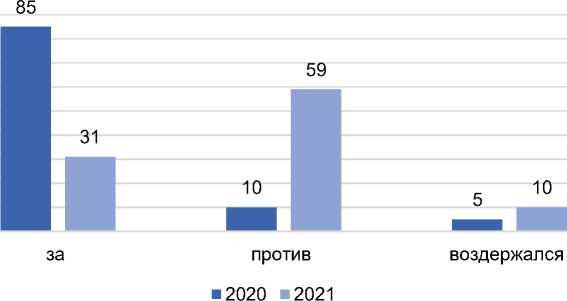

О привлекательности/непривлекательности онлайн-обучения для студентов говорят и цифры проведенного нами мини-эксперимента среди обучающихся Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, г. Курск) в период первого карантина в 2020 году (студенты 1 и 2 курсов), в мае 2020 года (на той же выборке) и в период карантина в октябре 2021 года (эти же студенты, которые перешли на 2 и 3 курс соответственно). Всего в эксперименте приняло участие 115 человек.

Итак, в первую волну карантина респонденты давали по большему счету оптимистические реакции на слово «дистант», например: «Наконец-то», «Круто!», «Давно пора», «Уеду домой», «Как в Америке», «Интересно», «Экономия времени и денег». 85 % информантов дали положительные реакции, 10 % – отрицательные, 5 % были индифферентны в своих реакциях.

Несмотря на убедительные плюсы онлайн-образования и потенциал его масштабирования, как и любая другая форма обучения, оно имеет свои минусы. Более того, необходимость повсеместного и срочного внедрения образовательных технологий в России во время карантина в 2020 году обнажила имеющиеся скрытые сложности как для преподавателей, так и для студентов.

Вероятнее всего, только в 2021 году стало понятно, что переход на полный дистанционный формат обучения невозможен без ущерба для качества подготовки будущих специалистов определенных сфер деятельности. Даже непродолжительная практика применения онлайн-техно-логий в обучении показала, что получить более или менее полноценное образование дистанционно возможно только по крайне ограниченному кругу профессий, которые преимущественно связаны с работой в виртуальных средах. «Но как только профессия делает хотя бы небольшой “шаг” в реальный мир, без физического контакта, без специального оборудования не обойтись. Та же самая мехатроника или инженерный дизайн – вроде бы тоже IT-направления. Но нужно уметь работать с платами для мехатронных интерфейсов, с оборудованием для прототипирования…», – акцентирует Р. Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс, Россия)»1. Безусловно, онлайн-обучение больше подходит для социальных и гуманитарных наук, а вот такие области, как медицина и инженерное дело, требующие определенного практического опыта, не могут быть обеспечены специалистами, получившими образование в онлайн-формате. Никогда цифровые лекции не научат хирургическим манипуляциям студентов-медиков и не заменят производственную практику для будущих инженеров. Перечень профессий и специальностей, которые нельзя получить, обучаясь дистанционно, был дан уже в Проекте приказа Минобрнауки России от 2013 года2.

Владение навыками тайм-менеджмента и необходимость в высокой само-мотивации – ключевые факторы, которые влияют на успеваемость студента в процессе онлайн-обучения (Thinakaran, Ali, 2016). Это означает, что учеба должна стать приоритетом, а отвлекающие факторы сведены к минимуму. Проведенный опрос среди наших респондентов в мае 2020 года, когда им пришлось сдавать сессию онлайн, показал, что большинство из них (75 %) не умеют грамотно распоряжаться временем и не способны полностью погружаться в материал, а склонны рассматривать онлайн-обучение как очередные каникулы. Приведем примеры частотных реакций респондентов: «Ура! Каникулы!», «Отдых продолжается», «Хоть не надо утром рано вставать», «Релакс», «Кайф», «Пижамная пати», «Экономия денег на проезд», «Прикольно». Однако отсутствие самоорганизации, привычки и/или навыка использования любого из множества цифровых сервисов для планирования и постановки целей, которые позволят установить напоминания, серьезно снизили результативность обучения и поставили этих же респондентов в сложные ситуации, о чем могут свидетельствовать частотные ответы, например: «И когда все эти лекции смотреть!?», «Бесконечные задания», «Кажется, за компом сутками», «Дали бы выходные», «Диета не поможет», «Хочу на волю», «Хорошо преподам, у них выходные», «Надоело», «Когда каникулы», «Умираю за компом». Напротив, при офлайн-обучении существует несколько важных стимулов, которые постоянно напоминают и подталкивают студентов к достижению учебных целей, например, личное общение с преподавателями, контакты с одногруппниками, необходимость следить за расписанием занятий и пр. (Keis et. al., 2017). Многие студенты остались недовольны отсутствием персональной обратной связи от преподавателя, поскольку именно личный контакт облегчает процесс обучения и, вероятно, снижает уровень одиночества, которое обычно ассоциируется с онлайн-обучением. Поэтому студенты после того, как столкнулись с «дистантом», переоценили социальный аспект посещения университета, ведь там они могут присоединяться к тематическим клубам, обсуждать проекты за чашкой кофе в столовой, участвовать в разного рода соревнованиях между университетами, вести научные диалоги с преподавателями, а педагог в свою очередь видит перед собой личность со своими достоинствами и недостатками, проблемами и жизненной ситуацией, особенностями усвоения информации. Офлайн-обучение в высших учебных заведениях – это и своеобразная школа жизни, в которой студенты учатся критически воспринимать информацию, пробуют создавать команды для решения конкретных задач, совершенствуют навыки коммуникации, которые важны при построении карьеры в любой сфере. Переход от личного общения к дистанционному лишает возможности формировать уровень близости, который создает благоприятный эмоциональный фон, необходимый для успешного обучения.

Наконец, на практике проблемы технического характера оказались серьезным препятствием для процесса организации онлайн-обучения, соблюдения сроков выполнения заданий и стали дополнительным источником проблем как для студентов, так и для преподавателей. Даже самый стабильный компьютер или образовательная платформа имеют свойство сбоить, например, от перегрузки может отключиться сервер или пропасть подключение к Интернету. Кроме того, остается вероятность возникновения проблем совместимости обучающих платформ с операционными системами, браузерами или смартфонами обучающихся, а низкая скорость Интер-нет-соединения может привести к пропускам онлайн-занятий или сложностям с загрузкой видеолекций. Приведем примеры частотных ответов респондентов, реагирующих на эту проблему: «У меня в деревне не работала Сеть», «Мне реально нужен новый телефон», «Обман», «Образовательная среда отстой», «Ненавижу онлайн», «Я попал», «Зачем мне методички в цифре!? Я хочу нормальное обучение!», «Дома вообще не вставляет учиться», «Когда закончится эта фигня?», «Как я все буду сдавать?». На практике подобные ситуации зачастую приводили к тому, что преподаватели вынуждены были дублировать документацию об академической успеваемости студентов на бумаге; обучающимся нередко приходилось пересдавать зачеты и/или экзамены онлайн или уже сдавать офлайн после окончания карантина. В результате оптимизация превратилась в объемную работу с документацией.

Учитывая все перечисленные минусы, для вуза перевод всех студентов на дистанционное обучение связан не только с техническими, но и с огромными финансовыми затратами. В штате вуза должны быть специалисты, которые будут помогать участникам образовательного процесса решать проблемы технического характера именно в процессе онлайн-обучения. Безусловно, во время карантина и студенты, и преподаватели срочным образом и в обязательном порядке научились пользоваться уже готовыми решениями, популярными во всем мире: они освоили платформы для проведения видеоконференций Skype, Zoom, WhatsUp, Viber – здесь каждый участник может задавать свои вопросы и видеть собеседника; инструменты совместной работы над документами Google Classroom, Google Meeting и Google Docs. Однако практика показала, что при всех своих очевидных плюсах вузовские платформы имеют ряд недостатков, связанных не столько с самим форматом, сколько с организацией работы контента. Немалое количество программ представляет собой онлайн-документы, электронные версии учебников и методичек. Такая форма не имеет ничего общего с качественным онлайн-курсом, в котором учитываются различные аспекты обучения: от подробно проработанных целей до визуализации и читабельности контента.

Любопытно, что низкий уровень компьютерной грамотности многих преподавателей оказался неожиданно серьезной проблемой для успешного онлайн-взаимодействия со студентами. Подавляющее большинство преподавателей умеет работать с персональным компьютером (ПК) и стандартными офисными приложениями типа MS Word и PowerPoint, но не имеет достаточного опыта работы с образовательными онлайн-платформами, системами видеоконференцсвязи, различными приложениями, связанными с общением, просмотром и подачей учебных материалов в онлайн-режиме. Приведем примеры интересных реакций наших респондентов: «Блин, есть такие древние!», «Задолбала своим вотсапом», «Почему нельзя пользоваться нормальными программами, а не этим дурацким вотсапом», «И снова мы в ВК посмотрим фильм)», «Круто! Может, сессия будет дистант)», «Не, он реально не умеет пользоваться дискоротом!», «Зачем им вообще компьютер!», «Бедный, на камеру не заработал)», «Как я его узнаю в реале?».

Любопытно, что количество студентов, которые были настроены оптимистично на дистанционное образование, ощутимо снизилось в сентябре 2021 г. (рис. 1). На вопрос «Хотели бы вы получать высшее образование дистанционно?» 59 % респондентов ответили отрицательно, 31 % высказались в пользу онлайн-обучения, 10 % не определились с предпочтением.

Рисунок 1 - Отношение студентов ЮЗГУ к онлайн-обучению

Несмотря на то, что в настоящее время старшее поколение все еще воспринимает переход образования в цифровое пространство как очередную разрушительную атаку на систему традиционного обучения, полноценное и всестороннее общее вузовское образование не представляется действительно возможным в онлайн-режиме. Министр науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фальков в своем докладе «Качество образования в российских университетах: что мы поняли в пандемию» от 13 сентября 2021 года подчеркнул: «Онлайн-курсы должны быть обязательной частью получения образования в любом университете, но полностью заменить традиционное образование они не смогут. … Лучше всего онлайн-обучение подходит для получения второго и последующих высших образований»1. В современной научно-методической литературе активно обсуждается состав и принципы разработки обучающих средств, призванных создать виртуальную образовательную среду, определяется их роль в индивидуализации учебного процесса за счет многообразия форм представления образовательного контента и пр. [3]. В то же время в ряде работ указывается на то, что уровень теоретической изученности проблемы и исследованность практической эффективности использования мультимедиа в образовании еще далеки от совершенства, что подтверждается результатами заключительного опроса наших респондентов в сентябре 2021 года (см. рис. 1).

Тем не менее, вероятно, в перспективе исчезнут дипломы-«корочки» в привычном для нас понимании. Им на смену придет цифровой набор-портфолио, который покажет, какие конкретно у человека есть подтвержденные компетенции. На сегодняшний день можно предположить, что оправданное рациональное сочетание очного формата обучения в вузе с удаленными элементами позволит поддерживать соответствующий уровень качества российского высшего образования, т. к. доля, значимость и эффективность онлайн-обучения с каждым годом неизбежно растет.

Список литературы «Онлайн» против «офлайн» в период пандемии COVID-19 (из опыта применения онлайн-обучения в вузе)

- Баянкина Е.Г., Кремнева А.В. Из опыта применения инновационных технологий в процессе преподавания иностран-ного языка в техническом вузе // Международный журнал экспериментального образования. 2010. № 1. С. 28–31.

- Баянкина Е.Г., Кремнева А.В., Махова В.В. Использование инновационных технологий в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе // Инновационная Россия: опыт регионального развития : сборник научных трудов: по материалам Международного инновационного форума. Курск, 2009. С. 223–227.

- Добрушина Н.Р., Левинзон А.И. Информационные технологии в гуманитарном образовании: национальный корпус русского языка // Вопросы образования. 2006. № 4. С. 163–180.

- Кремнева А.В., Харитонов В.И. Эмотивный компонент инновационных технологий // Англистика XXI века : материалы V Всероссийской научной конференции. СПб., 2010. С. 385–389.

- Пашковская С. С. Как подставить плечо, а не подножку студентам во время онлайн-обучения русскому языку как иностранному // Русистика. 2021. Т. 19, № 1. С. 85–101. https://doi.org/10.22363/2618-8163-2021-19-1-85-101

- Попова Н.Е. Применение мультимедийных средств в обучении: проблемы и противоречия // Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. 2015. № 3 (25). С. 34–44. https://doi.org/10.15293/2226-3365.1503.03

- Сороколетова А.В., Степанова А.Р. Онлайн-обучение как шаг в будущее // Обучение иностранному языку: современ-ность и перспективы : сборник научных статей региональной научно-методической конференции. Курск, 2019. С. 449–454.

- Ткаченко А.В., Сороколетова А.В. Информационное наполнение процесса обучения студентов на основе интеграции традиционной и дистанционной технологий обучения // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2016. Т. 14, № 10. С. 61–65.

- Ткаченко А.В., Сороколетова А.В., Ткаченко К.А. Теоретико-множественная модель управления учебным процессом с ориентацией на требования рынка труда к выпускнику вуза // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2015. Т. 13, № 6. С. 40–45.

- Bunce D.M., Flens E.A., Neiles K.Y. How Long Can Students Pay Attention in Class? A Study of Student Attention Decline Using Clickers // Journal of Chemical Education. 2010. Vol. 87, iss. 12. Р. 1438–1443. https://doi.org/10.1021/ed100409p

- Keis O., Grab C., Schneider A., Öchsner W. Online or Face-to-face Instruction? A Qualitative Study on the Electrocardiogram Course at the University of Ulm to Examine Why Students Choose a Particular Format // BMC Medical Education. 2017. Vol. 17, iss. 1. Р. 194–201. https://doi.org/10.1186/s12909-017-1053-6

- Maloshonok N. How Using the Internet and Multimedia Technology in the Learning Process Correlates with Student Engage-ment // Educational studies. Moscow. 2016. № 4. С. 59–83. https://doi.org/10.17323/1814-9545-2016-4-59-83

- Thinakaran R., Ali R. An Empirical Study: Learning Programming Using eLearning // Envisioning the Future of Online Learning. Singapore, 2016. P. 125–132. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0954-9_11