Онтогенетические изменения скелета у взрослого населения в различных социальных и географических условиях: антропоэкологическое исследование

Автор: Бацевич В.А., Ясина О.В., Кобылянский Е.Д.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 4 (56), 2013 года.

Бесплатный доступ

Основной задачей данного исследования является изучение скоростей онтогенеза у городских жителей Восточной Европы (Литва, Республика Коми и г. Москва), а также у мигрантов первого-второго поколения в Израиль из европейских стран в сравнении с аборигенным населением Ближнего Востока. Общая численность обследованных 1 828 чел. Варианты возрастных изменений формы или структуры костей кисти на рентгенограммах определялись по методике OSSEO. В результате проведенных исследований обнаружено наличие умеренного уровня адаптационного дискомфорта, который в большей степени проявляется у нефтяников Ухты и у женского населения Москвы. Ускоренное старение костей кисти выявлено у мигрантов в г. Кфар-Саба по сравнению с автохтонным населением Ближнего Востока. Полученные оссеогра-фическим методом результаты подтверждают гипотезу о наличии адаптивного стресса у современного городского и мигрантного населения.

Антропоэкология, темпы онтогенеза, возрастные изменения костей кисти, городское население, мигранты

Короткий адрес: https://sciup.org/14523011

IDR: 14523011 | УДК: 572.02

Текст научной статьи Онтогенетические изменения скелета у взрослого населения в различных социальных и географических условиях: антропоэкологическое исследование

На ранних этапах человеческой истории, особенно в период освоения Ойкумены, в адаптивных процессах преобладало воздействие климатогеографических факторов [Алексеева, 1986]. На современном этапе на первый план выходят факторы, связанные с изменением социально-экономических условий жизни населения и антропогенным преобразованием среды обитания [Алексеева, 1987; Боринская, 2008; Миронов, 2010]. Они разнообразны и далеко не всегда могут быть четко разграничены. Естественной «при- родной» моделью популяции является эпохально стабильное сельское население. В этой среде адаптивные процессы чаще протекают без существенных деформаций, которые присущи таким общностям, как население мегаполисов, изоляты, мигрантные группы. Вполне естественным поэтому было первоначальное обращение антропологов МГУ к сельским популяциям для решения первоочередных проблем экологии современного человека. К настоящему времени изучено более 70 сельских этнотерриториаль-ных групп в различных ландшафтно-географических регионах – свыше 19 тыс. лиц обоего пола в возрасте от 3 до 100 лет.

В связи с разнообразием факторов внешней среды оценка адаптивных процессов в человеческих попу-

ляциях может быть осуществлена при комплексных морфофункциональных исследованиях. Выработанная в течение многих лет антропоэкологическая программа включает изучение строения и состава тела, характеристику обмена веществ, физиологических и биохимических показателей крови, генетических факторов, демографической структуры популяции и др. Принимая во внимание и используя данные по другим программам, мы обращаем особое внимание на изучение темпов онтогенеза, все этапы которого информативны в аспекте адаптации. Именно в процессе онтогенеза формируются, проявляются и реализуются приспособительные морфофизиологические признаки. Объектом анализа в настоящей работе являются структурные возрастные изменения костей кисти, которые идентифицируются и фиксируются как в период роста и созревания, так и на более поздних этапах онтогенеза [Рохлин, 1936]. Эффективным в оценке адаптивного состояния у взрослого населения явилось применение разработанного авторами метода OSSEO [Павловский, 1987; Павловский, Максинев, Баце-вич, 1998; Бацевич и др., 1998; Kobyliansky, Livshits, Pavlovsky, 1995].

Ранее нами было показано [Бацевич и др., 2009; Kalichman et al., 2011], что в популяциях с малой адаптивной напряженно стью отсутствует дисгармония ростовых процессов, созревание и старение протекает медленней, возрастные патологии редки. В эту категорию вошли группы с исторически стабильными структурой, типом хозяйства и культурными традициями (сельское население Бурятии, Тувы, Якутии и Монголии, ряд групп Средней Азии, долгожительские села Закавказья до периода межэтнических конфликтов последних лет). Более напряженно протекают адаптивные процессы в некоторых популяциях северных и северо-восточных регионов, у мигрантов разных поколений. Главными факторами, активизирующими эти процессы, являются серьезные изменения в структуре популяции, традициях, хозяйственно-культурном укладе, конфликтные ситуации, миграции, отчасти – антропогенные преобразования природной среды обитания. Влияние климатогеографических параметров, при условии достаточно длительного существования в них данной группы, оказывается значительно слабее [Баце-вич, Дерябин, Павловский, 1999]. Из литературных источников известно, что в урбанизированной среде уровень стрессов, как правило, выше, чем в любой стабильной сельской экологической нише [Урбо-экология, 1990; Вронский, 2003; Урбанизированная среда…, 2004]. Переселенцы из других климатогеографических регионов испытывают двойную стрессовую нагрузку, акклиматизируясь к новым средовым факторам и вживаясь в новую социальную среду [Дубова, 2012]. О дезадаптации мигрантов могут свидетельствовать, например, демографические данные о пониженном возрасте их смерти по сравнению с местным населением в ряде регионов Германии и Италии [Luy, Caselli, 2008]. Наши предыдущие исследования показали, что в мигрантных группах даже через шесть–восемь поколений темпы старения костей кисти выше по сравнению с коренными жителями [Антропоэкология…, 2005].

Одной из основных задач нашей работы является расширение экологического спектра изучаемых групп за счет введения в научный оборот данных о темпах онтогенеза у городского населения Восточной Европы, мигрантов первого-второго поколения на территорию Израиля и аборигенов Ближнего Востока.

Материал и методы

Материалом послужили оссеографические данные по городскому населению Литвы (литовцы и русские), Республики Коми (русские) и г. Москвы (табл. 1). Инициатором и организатором этих исследований являлся сотрудник Госкомспорта Литвы С.А. Мезенцев. Данные по группам в Израиле и бедуинам трех племенных групп на Синайском полуострове (табл. 1) собраны профессором Тель-Авивского университета Е.Д. Кобылянским и рядом других исследователей под его руководством. В Израиле материалы получены в госпитале г. Кфар-Саба и Институте судебномедицинской экспертизы г. Тель-Авива. В последнем были сделаны рентгенограммы кистей трупов. Основная причина смерти молодых субъектов – несчастные случаи, пожилых – те или иные заболевания. Материалы по бедуинам Синайского полуострова собраны в экспедиционных условиях в период 1979–1982 гг. Описание всех рентгеновских снимков по программе ОSSЕО проведено О.М. Павловским. Статистическая обработка по модернизированной методике и анализ материалов выполнены В.А. Бацевичем и О.В. Ясиной. В работе частично использованы результаты предыдущих исследований с привлечением рассматриваемого материала [Павловский, 1990; Гольдберг и др., 1993].

Для корректного сопоставления темпов возрастных изменений в группах с разным возрастным диапазоном формировались рабочие выборки. В них включались субъекты от периода первых изменений (вариации 21–27 лет) и до 60-летнего возраста.

На основе многочисленных (ок. 15 тыс. чел. в 70 этнотерриториальных группах) наблюдений возрастных изменений скелета кисти в возрастном диапазоне от 18 до 100 лет в НИИ антропологии МГУ при нашем непосредственном участии отобраны маркеры (остеофиты, артрозы, пороз, суставные деформации), на базе которых рассчитывается суммарный показатель

Таблица 1. Изученные этнотерриториальные и профессиональные группы

|

Место обследования |

Год |

Характеристика обследованных групп |

|

Паланга |

1987 |

Сотрудники Госкомспорта Литвы, физкультурные врачи и группа «моржей». Литовцы, русские |

|

Клайпеда |

1988 |

Работники морского пароходства (плавсостав). Литовцы, русские |

|

Вильнюс |

1988 |

Сотрудники Института местной промышленности. Литовцы, русские |

|

Ухта |

1988 |

Нефтяники и члены их семей. Русские |

|

Сыктывкар |

1989 |

Авиаторы и члены их семей. Русские |

|

Москва |

1991 |

Посетительницы поликлиники № 13 г. Москвы. Русские |

|

Госпиталь г. Кфар-Саба |

1990 |

Посетители и сотрудники госпиталя. Израильтяне, мигранты из разных европейских стран |

|

Синайский полуостров (в период работ – под контролем Израиля) |

1979–1982 |

Бедуины – кочевники трех племенных групп. Мужчины |

|

Тель-Авив (материалы из Института судебно-медицинской эспертизы) |

1994 |

Евреи, арабы, эфиопы-иудеи |

OSSEO. Методика расчета описана в ряде работ [Павловский, 1987; Kobyliansky, Livshits, Pavlovsky, 1995; Бацевич и др., 1998, 2009]. В данном сообщении мы обсудим лишь те ее детали, которые необходимы для понимания материала.

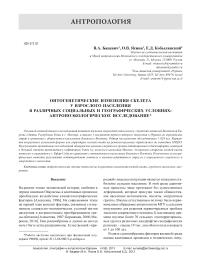

Рис. 1. Общая схема элементов возрастной трансформации костей кисти.

1–5 – остеофиты: 1 – апиостоз, 2 – узел Эбердена, 3 – узел Рохлина, 4 – узел Бушара, 4.1 – узел в основных фалангах, 5 – экзостоз; 6–8 – пороз: 6 – остеопороз, 7 – очаг атрофии, 8 – островки резорбции; 9 – склероз: склеротические ядра; 10 , 11 – нетравматические суставные деформации: 10 – сужение суставной щели, 11 – ульнарная подточенность. Для сравнения пятый луч показан без возрастных изменений.

Варианты изменения формы или структуры костей кисти, оцениваемые на индивидуальной рентгенограмме по принципу «наличие–отсутствие», показаны на рис. 1. Наличие всех вариантов у одного лица (на одном снимке) – явление исключительно редкое, особенно в возрасте до 70–75 лет. Методика предусматривает оценку четырех типов возрастных изменений.

-

1. Остеофиты. К ним относятся разрастания головки дистальной фаланги – апиостозы, узлы Рохлина, Эбердена и Бушара, экзостозы в местах прикрепления сухожилий, узел в основании проксимальной фаланги в зоне пястно-фалангового сустава.

-

2. Остеопороз. Сюда отнесены общий остеопороз как частичная резорбция костных балок и коркового слоя кости, а также очаги локальной атрофии костного вещества, наиболее частые в околоэпифизарных участках кости.

-

3. Склероз. Определяется по наличию зон местных внутренних конгломераций – склеротических ядер . Значительные уплотнения внутренних структур кости – эностозы, – учитывавшиеся ранее и чаще встречающиеся в концевых фалангах, из программы исключены. При дополнительных исследованиях на обширном материале этот признак не показал прогрессирующей возрастной динамики.

-

4. Нетравматические суставные деформации. К ним отнесены общее сужение суставной щели и ульнарная подточенность (образование острого угла) головки средней фаланги. Отмеченная Д.Г. Рохлиным радиальная подточенность (в том же участке кости) в программу оссеографических показателей не включена в силу малой ее выраженности на нашем материале. Однако этот признак был использован и получил количествен-

ную оценку в исследованиях Б.А. Никитю-ка и Б.И. Когана [Адаптация…, 1989].

При анализе указанных признаков учитывалось лишь присутствие данного элемента, но не степень его выраженности, что позволяло создать единую картину старения при наличии субпатологических состояний; патологии (анкилозы, глубокие деструктивные изменения костей) фиксировались отдельно. При оценке общего остеопороза применялся принцип «одна кость – один балл». Например, в одной кости отмечен общий пороз, лакуна и резорбция коркового слоя. Поскольку все эти элементы относятся к проявлениям пороза, кость получает не три балла старения, а один. Наконец, не учитывались известковые конгломераты в районе узлов Эбердена и Бушара, иногда сопутствующие стадиям их высокого развития, но отсутствующие, как правило, на ранних этапах. Таким образом, каждый обнару- женный элемент возрастных изменений кости получает один балл и в дальнейшем для каждого индивидуума эти баллы суммируются.

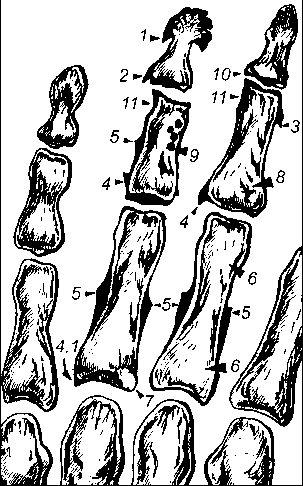

На основе внутригрупповых наблюдений изменений формы и структуры костей кисти создана оссео-графическая схема динамики онтогенеза в выборке. На рис. 2 в качестве примера представлена такая схема для абхазской группы. Она принципиально едина для всех выборок, но ее параметры подвижны. В табл. 2 для сравнения представлены значения параметров OSSEO, рассчитанные для 46 сельских групп.

Основными показателями динамики возрастных изменений у взрослых являются параметры построенных по данным каждой рабочей выборки уравнений прямолинейной регрессии по признакам: хронологический возраст – суммарный балл. Тангенс угла наклона линии регрессии определяется как «темп старения» и колеблется в имеющихся в нашем распоряжении 56 выборках в диапазоне 0,084–0,816 [Баце-

Рис. 2. Параметры в методе OSSEO и используемые групповые характеристики (пояснения в тексте).

вич и др., 2009]. Существенную роль в оценке ритма онтогенеза на этапе старения также играют возраст начала первых изменений (эмпирический и теоретический, вычисленный по уравнению регрессии), именуемый «возраст А (А0)»; «возраст В» – эмпирическая точка на возрастной шкале, после которой все индивидуумы в исследуемой группе имеют зафиксированные признаки возрастных изменений на костях кисти; показатель длительности сохранения молодой кисти у части выборки после возраста А – «период А–В». Благоприятными для популяции мы считаем пониженный темп старения, поздние сроки возраста А и В, длительный период А–В. Дополнительные признаки, включенные в программу OSSEO (максимальная дисперсия в баллах, возраст максимальной дисперсии и др.), в связи с особенностями выборок в настоящей работе не определялись .

Математическая обработка данных проводилась с помощью программы Statistica 6.1. Статистическое

Таблица 2. Значения признаков OSSEO по данным для 46 изученных сельских групп

|

Показатель |

Мужчины |

Женщины |

||||

|

Min |

Max |

М |

Min |

Max |

М |

|

|

А 0 |

20,9 |

36,0 |

27,0 |

21,3 |

37,7 |

28,2 |

|

А |

21,0 |

41,0 |

27,3 |

21,0 |

39,0 |

28,5 |

|

В |

28,0 |

57,0 |

41,1 |

31,0 |

66,0 |

43,7 |

|

А–В |

3,0 |

30,0 |

13,9 |

6,0 |

30,0 |

15,2 |

|

b * |

0,148 |

0,816 |

0,360 |

0,084 |

0,784 |

0,366 |

*Коэффициент в уравнении прямолинейной регрессии, характеризующий темп возрастных изменений в рабочих выборках.

тестирование на однородность выборок при регрессионном анализе выполнено в программе Каноклас (В.Е. Дерябин, версия 1995 г.).

Результаты и обсуждение

Возрастная динамика оссеографических показателей в городских группах из различных районов европейской части бывшего СССР представлена в табл. 3. В силу условий сбора рассматриваемого материала точки А, В и период А–В имеют в данном случае ориентировочный характер. Но как тенденции практически во всех представленных выборках найдены ранние сроки начала первых возрастных изменений (возраст А) и возраста В. Соответственно, очень короток и период А–В, что в комплексе встречается в сельских группах с повышенным экологическим напряжением. У мужского населения Ухты и женщин Сыктывкара этот период достигает межгруппового минимума.

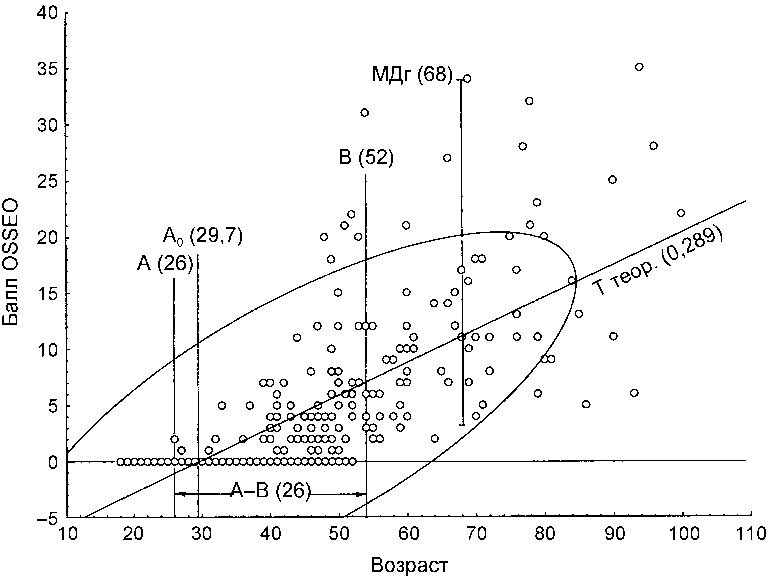

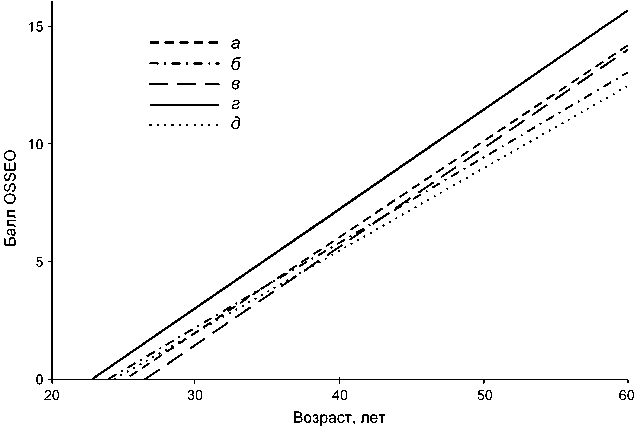

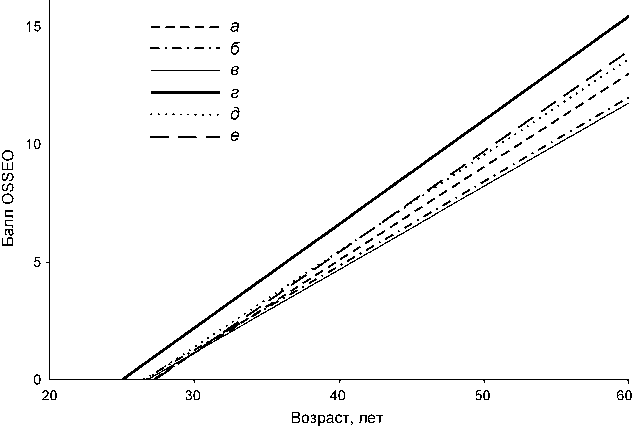

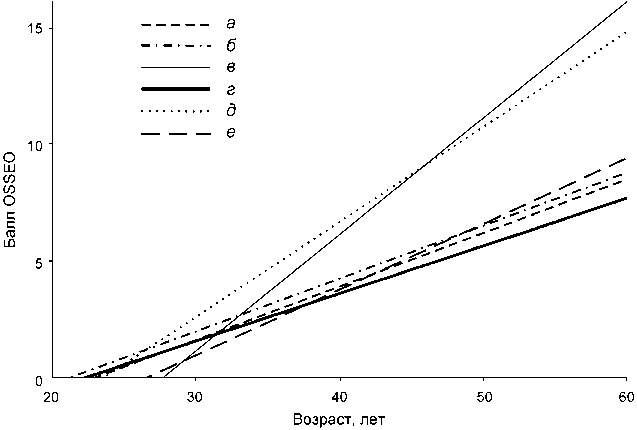

Темпы старения костей кисти, определенные как тангенс угла наклона возрастных линий регрессии в исследованных городских выборках, в межгрупповом масштабе, по рассчитанным для сельских групп данным, имеют близкие к среднему уровню или несколько повышенные величины (от 0,350 до 0,438; табл. 3, рис. 3, 4). Наиболее высокие скорости накопления возрастных изменений у обоих полов отмечены у нефтяников Ухты, стабильно пониженные – у жителей Клайпеды. Высокие темпы старения зафиксированы у женского населения Москвы, уступающего в этом отношении только женщинам Ухты.

Следует отметить близость значений темпов старения во всех изученных городских группах, несмотря на существенные различия климатогеографических характеристик районов обследования, принадлежность к различным этносам, профессиональную специфику. Проведенное статистическое тестирование на однородность выборок по темпам возрастных изменений костей кисти выявило достоверные различия между населением Ухты и Сыктывкара, Клайпеды у мужчин, Ухты и Вильнюса у женщин ( p < 0,05). Сравнение полученных результатов с данными по сельскому населению европейской части России [Бацевич и др., 2009] показывает, что они полностью укладываются в их размах изменчивости, однако сдвинуты в сторону повышенных значений. Следовательно, априори допустимое утверждение о неизбежно высоких темпах старения костей кисти в экологических условиях города с повышенной стрессовой нагрузкой на имеющемся в нашем распоряжении фактическом материале не находит явного подтверждения.

Таблица 3. Основные групповые характеристики OSSEO городских этнотерриториальных групп на территории бывшего СССР

|

Этнотерри-ториальные группы |

n 1 |

Возраст, min–max |

А 0 |

А |

В |

А–В |

а 1 |

b 1 |

n 2 |

а 2 |

b 2 |

|

Паланга |

46 |

19–84 |

23,9 |

– |

Мужчин – |

ы – |

–9,04 |

0,378 |

33 |

–10,26 |

0,407 |

|

Клайпеда |

254 |

18–69 |

23,9 |

22 |

31 |

9 |

–8,35 |

0,355 |

235 |

–8,59 |

0,360 |

|

Вильнюс |

58 |

19–63 |

24,9 |

26 |

38 |

12 |

–9,66 |

0,388 |

54 |

–11,14 |

0,420 |

|

Ухта |

105 |

18–63 |

22,8 |

24 |

27 |

3 |

–9,67 |

0,425 |

100 |

–9,58 |

0,420 |

|

Сыктывкар |

33 |

19–61 |

24,2 |

27 |

34 |

7 |

–8,67 |

0,358 |

30 |

–8,52 |

0,350 |

|

Паланга |

58 |

24–74 |

28,5 |

– |

Женщин – |

ы – |

–12,61 |

0,443 |

44 |

–10,72 |

0,395 |

|

Клайпеда |

210 |

20–62 |

26,5 |

26 |

35 |

9 |

–9,14 |

0,351 |

197 |

–9,53 |

0,359 |

|

Вильнюс |

121 |

24–56 |

27,1 |

26 |

32 |

6 |

–10,13 |

0,374 |

118 |

–9,43 |

0,353 |

|

Ухта |

274 |

19–60 |

24,3 |

25 |

33 |

8 |

–10,36 |

0,423 |

264 |

–10,85 |

0,438 |

|

Сыктывкар |

31 |

24–57 |

27,9 |

29 |

32 |

3 |

–13,46 |

0,483 |

28 |

–10,85 |

0,408 |

|

Москва |

116 |

18–69 |

26,9 |

24 |

30 |

6 |

–11,5 |

0,427 |

108 |

–11,66 |

0,427 |

Примечания: n 1 – общая численность обследованных в изучаемой группе; n 2 – численность рабочей выборки – от точки наблюдаемых первых возрастных изменений до 60-летнего возраста; a – свободный член уравнения прямолинейной регрессии в общих ( а 1) и рабочих ( а 2) выборках; b – коэффициент в уравнении прямолинейной регрессии, характеризующий темп возрастных изменений в общих ( b 1) и рабочих ( b 2) выборках. Остальные обозначения – в тексте статьи.

Половые различия по комплексу оссеоморфных признаков в изученных городских группах также невелики. Наиболее выражена дифференциация в темпах старения у мужчин и женщин Вильнюса и Сыктывкара. В первом случае скорость возрастных изменений выше у мужчин, во втором – у женщин (табл. 3). Статистиче ски разница подтверждена только для населения Вильнюса ( p < 0,05).

Ранее О.М. Павловским [1990] было проведено сравнительное изучение динамики постдефинитивного онтогенеза у литовского и русского населения городов Литвы. В этой работе показано, что в этническом плане дифференциация практически отсутствует. Не найдено существенных различий и при внутригрупповых сравнениях по профессиональному составу.

Как уже отмечалось выше, изученные городские выборки характеризуются средними и умеренно повышенными темпами онтогенеза, свойственными большей части славянского (русские, украинцы) сельского населения европейской части бывшего СССР. Вместе с тем сравнение с экологически стабильным сельским населением (долгожительские села Кавказа, район с повышенной продолжительностью жизни в Белоруссии, Монголия и др.) обнаруживает заметную активизацию (напряженность) адаптационных процессов у изученных городских групп [Бацевич и др., 2006].

Мы включили в круг анализируемых выборок уникальные материалы с территории Израиля и Синайского полуострова. Исследования среди синайских бедуинов

Рис. 3. Темпы возрастных изменений костей кисти у мужской части городского населения.

а – Паланга; б – Клайпеда; в – Вильнюс; г – Ухта; д – Сыктывкар.

(ныне это территория Египта) и израильтян (евреи, эфиопские евреи и арабы) проводились в 70–90 гг.

Рис. 4. Темпы возрастных изменений костей кисти у женской части городского населения.

а – Паланга; б – Клайпеда; в – Вильнюс; г – Ухта; д – Сыктывкар; е – Москва.

Обследованная выборка израильтян из Кфар-Сабы представлена мигрантным населением первого-второ-

прошлого столетия.

Возрастная динамика оссеографических показателей в ближневосточных этнических группах представлена в табл. 4. Женская арабская выборка ввиду ее малочисленности исключена из анализа, но, учитывая трудно сти сбора подобных материалов у женщин в этом регионе, мы показали полученные результаты в качестве ориентира.

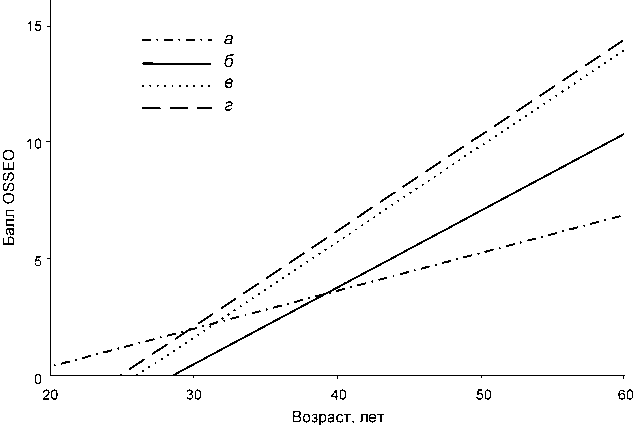

го поколения, выходцами преимущественно из европейских стран. Сопоставление характера возрастной регрессии для каждого пола, а особенно мужчин обсуждаемого региона, показывает относительно высокий темп возрастных изменений в этой выборке (рис. 5, 6). Нужно отметить и укороченный период А–В, что характерно для переселенческих групп, изученных ранее [Бацевич и др., 2009].

Таблица 4. Основные групповые характеристики OSSEO ближневосточных этнотерриториальных групп *

|

Этнотерриториальные группы |

n 1 |

Возраст, min–max |

А0 |

А |

В |

А–В |

а 1 |

b 1 |

n 2 |

а 2 |

b 2 |

|

Израильтяне, Кфар-Саба |

40 |

18–88 |

26,0 |

Мужчи 26 |

ны 32 |

6 |

–12,07 |

0,465 |

26 |

–13,75 |

0,497 |

|

Евреи |

147 |

17–93 |

25,5 |

24 |

39 |

15 |

–8,45 |

0,332 |

64 |

–4,61 |

0,205 |

|

Арабы |

43 |

17–76 |

20,1 |

20 |

29 |

9 |

–4,09 |

0,203 |

34 |

–4,81 |

0,225 |

|

Эфиопы-иудеи |

22 |

20–73 |

25,3 |

20 |

35 |

15 |

–6,97 |

0,275 |

16 |

–7,57 |

0,282 |

|

Бедуины |

96 |

17–70 |

20,9 |

23 |

33 |

10 |

–5,38 |

0,258 |

56 |

–4,53 |

0,215 |

|

Израильтянки, Кфар-Саба |

45 |

25–86 |

27,0 |

Женщи 25 |

ны 34 |

9 |

–12,64 |

0,468 |

22 |

–10,65 |

0,410 |

|

Еврейки |

115 |

20–95 |

29,5 |

27 |

39 |

12 |

–12,15 |

0,412 |

36 |

–9,33 |

0,328 |

|

Арабки |

14 |

17–72 |

20,1 |

22 |

32 |

10 |

–4,78 |

0,239 |

7 |

–2,82 |

0,161 |

*См. примеч. к табл. 3.

Рис. 5. Темпы возрастных изменений костей скелета кисти у мужского населения Израиля и Синайского полуострова в сравнении с таковым Крыма. а – бедуины; б – арабы; в – израильтяне, г. Кфар-Саба; г – евреи; д – мигранты, Крым; е – эфиопы-иудеи.

Обнаруженное ускоренное старение костей кисти свидетельствует о повышенной напряженности адаптивных процессов у обследованной части израильского населения [Бацевич и др., 2006]. На это указывают не только результаты настоящей работы, но и литературные данные по изменению биологических характеристик у израильтян. В частности, во второй половине XX в. в Израиле продолжалось снижение возраста менархе у девушек, родители которых были выходцами из стран Запада (Европа и Америка), Востока (Азия) и Африки [Chodick et al., 2005]. В это же время произошли значительные изменения тотальных размеров тела у мужчин [Пурунджан, Боровский, Белкин, 2008; Пурунджан, Боровский, 2009]. Данные факты подтверждают наличие процессов акселерации среди мигрантного населения, изменений его морфологических и физиологических параметров и, следовательно, антропоэкологическую нестабильность.

Логика настоящего исследования предполагает сопоставление оссеографических данных группы из Кфар-Сабы не столько с городским населением Восточной Европы, сколько с т.н. новой популяцией, генезис которой во времени соотносим с формированием современной израильской общности (последние 60 лет). Мы имеем в виду имеющиеся в нашем распоряжении данные по переселенческому русско-украинскому населению степного Крыма [Павловский, 1987]. Кроме того, есть возможность сопоставить комплекс изучаемых показателей у «новых» израильтян с таковыми у ряда групп автохтонного населения рассматриваемой территории – евреев, арабов, бедуинов, эфиопов-иудеев.

Сравнение данных, полученных для жителей Кфар-Сабы и новопереселенцев в степных районах Крыма, показывает их близкое сходство, подтверждаемое статистическим сопоставлением результатов регрессионного анализа (см. рис. 5, 6). Ранее в наших работах отмечался повышенный темп онтогенеза у смешанного крымского населения по сравнению с другими сельскими группами в европейской части бывшего СССР [Бацевич и др., 2006].

Еврейки отличаются относительно поздними сроками появления первых возрастных изменений, укороченным периодом А–В и средним темпом старения (см. рис. 6). Последнее, как было сказано выше, наиболее характерно для городских популяций. У евреев, арабов и других изученных этносов Израиля, данные по которым получены из судебно-медицинского учреждения, а также бедуинов Синайского полуострова зафиксированы ранние сроки появления первых возрастных изменений, относительно укороченный кумулятивный период (А–В), но при этом у них весьма невысокий темп возрастных изменений (см. рис. 5). Последнее позволяет характеризо- вать их как популяции, не испытывающие заметного адаптивного стресса. При этом автохтонное население обнаруживает несомненное единство ритма онтогенеза независимо от условий обитания: патриархальный кочевой быт бедуинов и современный образ жизни арабов в Израиле никоим образом не влияет на характер их возрастной динамики (с учетом сохранения у тех и других исторически сложившегося уклада жизни). Полученные результаты сходны с данными долгожительских популяций Кавказа и представителей некоторых других этносов, ведущих традиционный образ жизни (халхасское население Монголии, каракалпаки, якуты, тувинцы-тод-жинцы и др.).

Выводы

Результаты изучения темпов возрастных изменений костей кисти у городского населения Литвы, Республики Коми и г. Москвы позволяют сделать следующие выводы. Обнаружено наличие умеренно и средневы-раженного уровня адаптационного дискомфорта, который в большей степени проявляется у горожан Ухты и женского населения Москвы. Значения скорости старения скелета кисти во всех изученных городских группах близки, несмотря на существенные различия климатогеографических характеристик районов обследования, принадлежность к различным этносам, профессиональную специфику. Не обнаружена выраженная дифференциация между темпами онтогенеза у сельского и городского населения европейской части бывшего СССР, хотя у горожан спектр изменчи-

Рис. 6. Темпы возрастных изменений костей скелета кисти у женского населения Израиля в сравнении с таковым Крыма.

а – арабы; б – евреи; в – израильтяне, г. Кфар-Саба; г – мигранты, Крым.

вости межгрупповых оссеографических показателей более узкий. У мигрантной группы Кфар-Сабы (Израиль) выявлена повышенная по сравнению с автохтонным населением Ближнего Востока напряженность адаптивных процессов, проявляющаяся в ускоренном старении костей кисти. Эта группа по показателям OSSEO близка как к сельским новопереселенцам степного Крыма, так и к обследованному городскому населению. Полученные оссеографическим методом результаты подтверждают гипотезу о наличии адаптивного стресса у современного городского и мигран-тного населения.