Онтогенетические спектры деревьев в условиях хвойно-широколиственных лесов

Автор: Приходько Ольга Юрьевна, Чупчук Мария Викторовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.19, 2017 года.

Бесплатный доступ

Использование шкалы биологического возраста позволяет достоверно судить о состоянии популяции и является основой для прогнозов ее развития, что в свою очередь является основой рационального и неистощительного лесоуправления и лесопользования. В настоящей работе проведено сравнение онтогенетических спектров насаждений кедрово-широколиственных формаций, произрастающих в различных лесорастительных условиях на лесном участке ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. В результате полученных данных можно сделать выводы о том, что в условиях произрастания на водоразделе породный состав насаждений обедненный, по сравнению с пойменными условиями, тоже наблюдается и в отношении подроста. Однако конкуренция с живым напочвенным покровом не обеспечивает наличие достаточного благонадежного подроста хвойных пород в пойменных условиях. В результате есть два варианта развития экосистемы: по пути хвойно-широколиственной формации или в случае низового пожара постпирогенного дубняка.

Популяция, экосистема, жизненное состояние, возрастные группы

Короткий адрес: https://sciup.org/148205099

IDR: 148205099 | УДК: 574.42

Текст научной статьи Онтогенетические спектры деревьев в условиях хвойно-широколиственных лесов

является основой рационального и неистощительного лесоуправления и лесопользования.

Одним из фундаментальных вопросов дальневосточного лесоведения остается изучение динамики кедрово-широколиственных лесов. Важной составляющей этого направления исследований является анализ состояния подроста основных видов древостоя. Ход возобновительных смен в кедрово-широколиственных лесах во многом определяется наличием достаточного количества жизнеспособного подроста под пологом насаждений [2, 3].

В настоящее время изучением этого вопроса активно занимаются сотрудники Биолого-почвенного института ДВО РАН.

Цель настоящего исследования – сравнение онтогенетических спектров двух насаждений кедрово-широколиственной формации, произрастающих в различных условиях.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве объекта исследования были выбраны насаждения лесного участка ПГСХА, кв. 52 Баневуровского участкового лесничества Уссурийского лесничества. Первая пробная площадь была заложена в пойменной части склона северной экспозиции, вторая – ближе к водоразделу. Перепад высот над уровнем моря между площадками составил 80 м.

Сплошной перечет деревьев проводили на пробных площадях размером 30×50 м. При таксации пробных площадей определялись такие показатели как средний диаметр, разряд высот, густота, абсолютная полнота и запас насаждений [7]. Работу проводили согласно общепри- нятым в лесоведении и лесоводстве методикам. В ходе изучения возрастной структуры насаждений опирались на общепринятые методики [8, 9]. При изучении возрастного состояния растений за основу была взята классификация предложенная Т.А. Работновым (1950 а и др.) который выделил 4 основных периода развития растений: 1) латентный (пребывание в покоящемся состоянии в виде семян), 2) виргиниль-ный (от прорастания семени до половозрелого состоянии), 3) генеративный, 4) сенильный. При дальнейшей детализации другими авторами [10, 11] в прегенеративном периоде выделено 4 возрастных состояния: проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im) и виргинильные (v); в генеративном периоде – молодые (g1), средневозрастные (g2) и старые (g3) генеративные особи; в постгенеративном периоде – субсенильные (ss) и сенильные (s) особи. На учётных площадках 15×15 м устанавливали соотношение возрастных групп у каждого вида в отдельности и составляли возрастные спектры.

АНАЛИЗ, ОБОБЩЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ

Сравнивая таксационные показатели пробных площадей табл. 1, 2 можно отметить чрезвычайно близкие значения полнот и запасов. Однако у деревьев на пробной площади (ПП) 1 разряды высот выше, чем у деревьев на ПП 2.

Это результат различий во влажности почв, их богатстве элементами питания, средней скорости ветра. Условия произрастания у водораздела сопки беднее. Это подтверждается и составом насаждений: на пробной площадке 1 отмечено 11 пород в составе насаждения, а на второй – только 8. Однако продуктивность насаждения практически одинаковая: на первой площадке – 281 м3/га, в то время как на второй – 293 м3/га. Доля кедра в насаждениях колеблется от двух до трех единиц по запасу. На обеих площадках доминирует липа. Таким образом, выбранный для исследований объект представляет собой одну из стадий развития хвойно-широколиственного леса, на которой

Таблица 1. Средние таксационные показатели на ПП1

|

Порода |

Диаметр, см |

Густота, шт. |

Полнота, м2 |

Запас, м 3 |

|

Пц |

9,0 ± 1,1 |

27 |

0,2 |

0,8 |

|

К |

19,6 ± 5,7 |

73 |

4,8 |

50,1 |

|

Бб |

40,0 |

7 |

0,8 |

8,7 |

|

Бч |

56,0 |

7 |

1,6 |

17,0 |

|

Кл |

16,2 ± 1,0 |

313 |

7,7 |

58,6 |

|

Я |

27,3 ± 2,1 |

40 |

2,4 |

21,8 |

|

д |

20,7 ± 3,5 |

40 |

1,5 |

11,1 |

|

Лп |

29,1 ± 4,2 |

93 |

7,7 |

62,7 |

|

Ос |

28,0 ± 8,0 |

13 |

0,9 |

8,1 |

|

Тр |

12,0 |

7 |

0,1 |

0,4 |

|

Ор |

36,0 ± 3,1 |

33 |

3,5 |

31,3 |

|

итого |

653 |

31,2 |

270,5 |

|

|

2К 2Лип 2Кл 1Я 1Ор + П, Бч, Бб, Д, Ос, Тр |

||||

Таблица 2. Средние таксационные показатели на ПП2

|

Порода |

Диаметр, см |

Густота, шт. |

Полнота, м2 |

Запас, м3 |

|

Пц |

8,0 ± 0,9 |

13 |

0,1 |

0,3 |

|

К |

26,3 ± 4,8 |

80 |

7,4 |

77,4 |

|

Бч |

32,7 ± 4,1 |

40 |

3,6 |

37,1 |

|

Кл |

10,9 ± 0,7 |

227 |

2,5 |

16,1 |

|

Д |

29,5 ± 3,0 |

87 |

6,7 |

51,4 |

|

Лп |

26,3 ± 2,3 |

187 |

12,2 |

96,2 |

|

Тр |

10,7 ± 1,3 |

20 |

0,2 |

1,0 |

|

Г |

12,0 ± 1,6 |

40 |

0,5 |

3,4 |

|

итого |

693 |

33 |

283 |

|

|

3К 3Лп 2Д 1Бч 1Кл + П, Г, Тр |

||||

Таблица 3. Характеристика подроста на пробных площадях

|

ПП 1 |

|

|

Порода |

Густота, шт ./га |

|

Клен |

2423 |

|

Липа |

1043 |

|

Кедр |

770 |

|

Ясень |

590 |

|

Граб |

400 |

|

Береза |

214 |

|

Трескун |

200 |

|

Пихта |

150 |

|

Орех |

133 |

|

Ильм |

50 |

|

Дуб |

40 |

|

ИТОГО |

6013 |

|

1К4Кл2Лип1Я1Ил1Г |

|

|

ПП 2 |

|

|

Порода |

Густота, шт ./га |

|

Кедр |

1227 |

|

Трескун |

571 |

|

Клен |

445 |

|

Липа |

437 |

|

Граб |

423 |

|

Дуб |

287 |

|

Пихта |

133 |

|

Ясень |

100 |

|

Ильм |

100 |

|

Береза |

40 |

|

ИТОГО |

3763 |

|

3К2Тр1Лип1Кл1Д1Г1П |

|

доминируют широколиственные породы – липа, клёны, ясень, орех, дуб.

В табл. 3 представлена характеристика подроста на пробных площадях.

Общее количества подроста на первой ПП почти в два раза больше. Однако подроста кедра, наоборот, почти в 2 два раза больше на ПП 2. Из равенства абсолютных полнот средних диаметров доминирующих пород в анализируемых насаждениях можно предполагать, что также схожи условия освещенности под пологом. На ПП 1 световые окна занимают молодые особи широколиственных видов, поскольку этот тип условий местопроизрастания для них благоприятен. Условия недостатка питательных веществ в почве и влаги в засушливые периоды, каменистые выходы на ПП 2 обуславливают меньшее количество подроста широколиственных видов. Подрост кедра – вида экологически гибкого и поселяющегося под пологом кедрово-широколиственных лесов в широком диапазоне типов условий произрастания – представлен на ПП 2 в значительно большем количестве. По мнению А.И. Кудинова (2004) жизнеспособный подрост кедра в количестве 500 шт./га и более способен обеспечить доминирование кедра в верхних ярусах древостоя в ходе естественной смены пород. Вероятно, в условиях ПП2 преобладание кедра в составе насаждения наступит быстрее, чем на ПП1 в связи с отсутствием конкуренции с широколиственными видами.

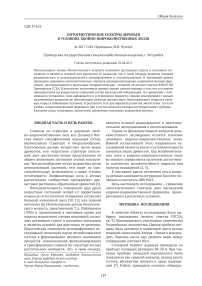

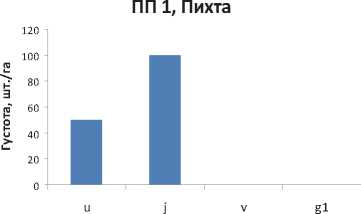

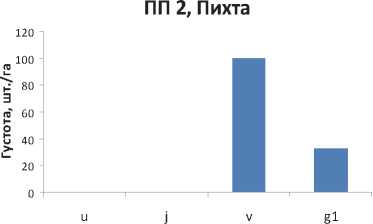

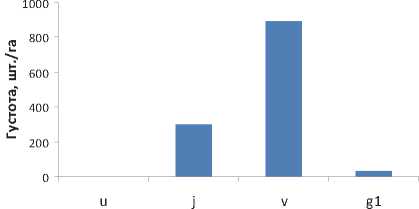

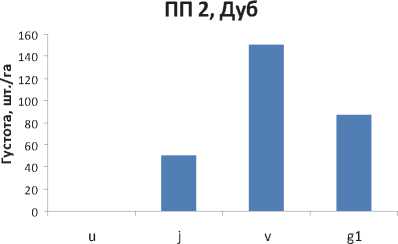

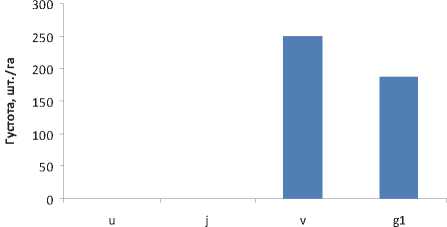

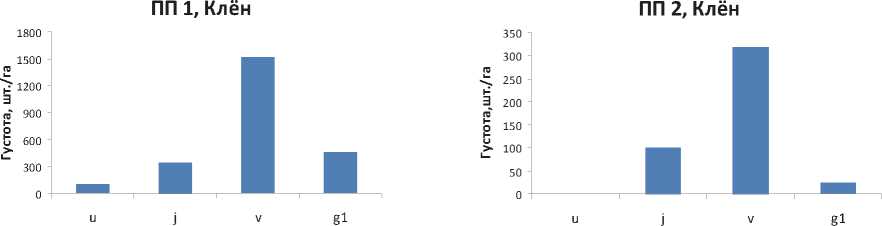

Онтогенетические спектры подроста некоторых пород (рис. 1) позволяют сделать вывод о том, что в целом количество хвойного подроста на ПП1 обеспечено особями виргинильного состояния, при этом на ПП2 не было учтено ни одной ювенильной особи. По данным О.Н. Ухват- киной, нижние пологи насаждения находятся в «замершем состоянии» и только после частичного распада древостоя (появление окон) этот подрост начинает переходить в старшие онтогенетические стадии [12].

Можно предположить, что в условиях отсутствия рубок и пожаров насаждения на ПП1 и ПП2 постепенно будет увеличивать долю сосны кедровой и пихты в составе. Более устойчивым является насаждение в условиях ПП2, так как здесь есть самое молодое поколение кедра и пихты в виде ювенильных особей. Поскольку условия первой площадки богаче – здесь выше число видов живого напочвенного покрова и выше их проективное покрытие. Таким образом, межвидовая борьба в живом напочвенном покрове на ПП1 становится лимитирующим фактором формирования хвойного подроста. Условия для прорастания хвойных на второй ПП благоприятнее. Отсутствие здесь проростков и ювенильных особей, на наш взгляд, говорит о действии низовых пожаров, приходящих сюда с южного склона.

Широколиственные виды, как видно на примере липы и клёна, обильнее представлены на ПП 1. В относительно благоприятных условиях роста здесь будет постепенно формироваться хвойно-широколиственный лес, вероятность пожаров здесь минимальна (нижняя часть северного склона). Дуб, как самая устойчивая к огню и неблагоприятным факторам порода – наоборот, в большем количестве представлен на ПП 2. В случае повторения беглых низовых пожаров насаждение постепенно перейдет в тип поспирогенного дубняка. В отсутствие пожаров здесь, на наш взгляд, наиболее вероятна коротко-восстановительная смена хвойно-широколиственного леса.

ПП 1, Сосна кедровая корейская

ПП1, Дуб

ПП 2, Сосна кедровая корейская

Густота, шт./i

u

g1

ПП 1, Липа

ПП2, Липа

g1

Рис. 1. Онтогенетические спектры некоторых видов древостоя

Список литературы Онтогенетические спектры деревьев в условиях хвойно-широколиственных лесов

- Дылис Н.В. Основы лесной биогеоценологии//М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1978. 152 с.

- Колесников Б.П. Кедровые леса Дальнего Востока//Тр. Дальневост. Филиала АН СССР, 1956. Т.2 (4). Сер. Бот. С. 1-262.

- Кудинов А.И. Широколиственно-кедровые леса Южного Приморья и их динамика//Владивосток: Дальнаука, 2004. 369 с.

- Работнов Т.А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах//Тр. БИН АН СССР. Сер. Ш. Геоботника. вып. 6. 1950 а. С. 7 -204.

- Смирнова О.В. Восточноевропейские леса: история в голоцене и современность//1 кн. -М.: Наука, 2004. 479 с.

- Смирнова О.В. Структура травяного покрова широколиственных лесов//М.: Наука, 1987. 207 с.

- Справочник для учета лесных ресурсов Дальнего Востока . Хабаровск: Изд-во ФГУ «ДальНИИЛХ», 2010. 528 с.

- Сукачев В.Н., Зонн С.В., Мотовилов Г.П. Методические указания к изучению типов леса: монография. М.: АН СССР, 1957. 114 с.

- Сукачев В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса//М.: Изд-во АН СССР, 1961. С. 1-104.

- Уранов А.А. Возрастной спектр фитоценопопуляции как функции времени и энергетических волновых процессов//Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. № 2. 1975. С. 7 -34.

- Уранов А.А. Онтогенез и возрастной состав ценопопуляций//Онтогенез и возрастной состав популяций цветковых растений. М.: Наука, 1967. С. 3 -8.

- Ухваткина О.Н., Омелько А.М. Структура подроста и естественное возобновление в смешанном хвойно-широколиственном лесу Южного Сихотэ-Алиня//Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Биология. № 3. 2011. С. 266-280.