Онтогенез углеводородов юга Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

Автор: Анищенко Л.А., Клименко С.С., Котик И.С.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (238), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены особенности онтогенеза залежей нефти и газа в южных нефтегазоносных областях Тимано-Печорской провинции. Распределение нефтегазоматеринских толщ различного генерационного потенциала, палеотемпературных условий и геодинамического режима определили формирование смешанных углеводородных систем различного фазового состояния и катагенетической зрелости углеводородных флюидов в залежах.

Катагенез, органическое вещество, нефтегазоматеринские породы, углеводородные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/149128609

IDR: 149128609

Текст научной статьи Онтогенез углеводородов юга Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

Современный характер нефтегазоносности и распределения залежей сформировался за счет длительных процессов онтогенеза углеводородов (УВ) в различных нефтегазоматеринских породах (НГМП), миграции флюидов и переформирования залежей на заключительных этапах геологического развития Тимано-Печорского бассейна. Изучение характера онтогенеза УВ необходимо как для выявления особенностей формирования нефтегазовых залежей, так и для оценки перспектив их дальнейших поисков.

Вопросы геохимических исследований осадочных толщ и углеводородных флюидов, формирования месторождений нефти и газа неоднократно рассматривались в работах Л. А. Анищенко, Л. З. Аминова, Т. К. Баженовой, И. С. Гольдберга,

В. А. Горбань, С. А. Данилевского, А. Я. Кремса, С. Г. Неручева, В. Ф. Удот и др. Анализ ранее опубликованных [1—4] и новых данных с учетом особенностей палеотерми-ческого развития региона позволил подтвердить разноэтапное формирование УВ и определить смешанный характер углеводородных систем (УВС) южных территорий Тимано-Печорской провинции.

Нефтегазоматеринские породы и катагенез органического вещества

Фациальные условия осадконакопления предопределили формирование НГМП с различными геохимическими характеристиками (табл. 1).

Ордовикские и силурийские отложения характеризуются раз- витием в них бедных НГМП с содержанием Сорг менее 0.5% и низким генерационным потенциалом. Среднедевонские отложения содержат сапропелево-гумусовое органическое вещество (ОВ) с большой долей окисленного компонента и обладают низким и средним генерационным потенциалом. Богатые и очень богатые НГМП выделяются только среди франских отложений. На франское время приходится формирование доманиковых и доманико-идных толщ, которые связаны с де-прессионными фациями осадконакопления.

Реализация углеводородного потенциала НГМП под действием катагенеза происходила неодинаково как по интенсивности, так и по времени. На основе модельных реконструкций палеопогружений и па-

Т а б л и ц а 1

Характеристика нефтегазоматеринских пород

|

Нефтеãазо-материнсêие породы |

C орã , % |

Водородный индеêс (HI), кгУВ |

Реализованный потенциал, кгУВ |

Тип ОВ |

Êласс НÃМП |

|

тС орг |

тОВ |

||||

|

D 2 |

0.2 - 2.1 |

90 - 190 |

0.2 - 7 |

III, II |

бедные, средние |

|

0.4 |

80 |

5 |

|||

|

D3tm-sr |

0.3 - 5 |

100 - 350 |

0.7 - 12 |

II > III |

средние, редêо боãатые |

|

0.85 |

150 |

8 |

|||

|

D3dm |

0.7 - 25 |

150 - 700 |

2 - 20 |

II > I |

боãатые, аномально боãатые |

|

6 |

200 |

15 |

|||

|

D 3 f 3 -C 1 t |

0.1 - 3 |

120 - 300 |

1 - 15 |

II > I |

средние, боãатые |

|

0.7 |

120 |

10 |

Примечание. В числителе — интервал значений, в знаменателе — среднее значение.

3егенец-35ч • (0,63)

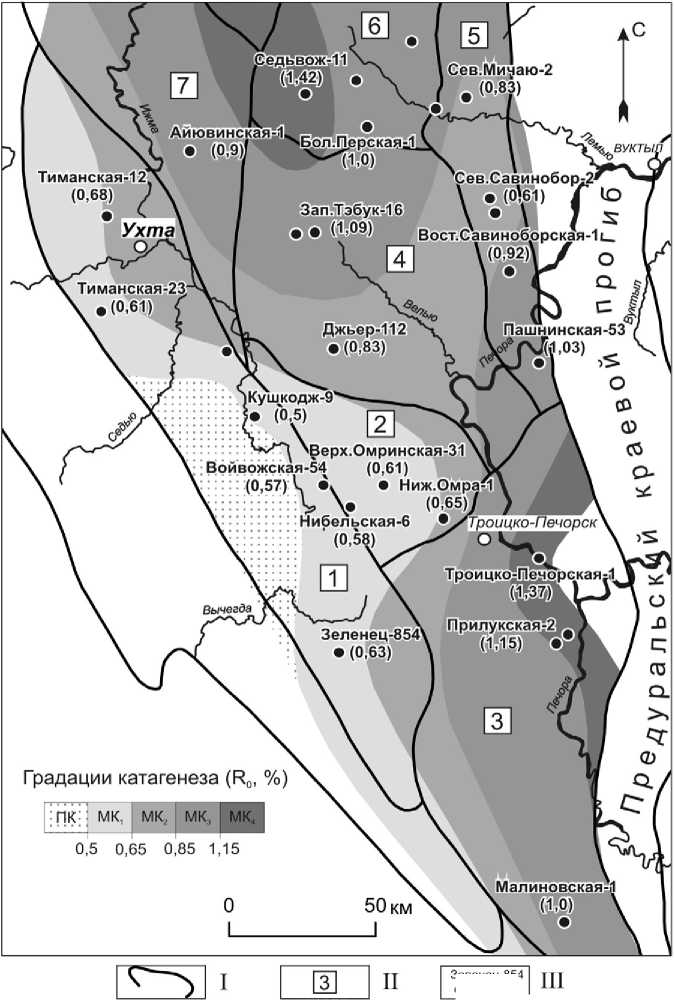

Рис. 1. Карта катагенеза органического вещества пород по подошве верхнего девона: I — границы тектонических элементов; II — нумерация тектонических элементов: 1 — Ухта-Ижемский вал, 2 — Омра-Сойвинская ступень, 3 — Джебольская моноклиналь, 4 — Тэбукская ступень, 5 — Мичаю-Пашнинский вал, 6 — Лемьюская ступень, 7 — Нерицкая ступень; III — скважина (в скобках значение R o )

леопрогрева осадочных толщ, про-веденых на основании данных о величине отражательной способности витринита (ОСВ, Ro), построены уточненные карты катагенеза ОВ и начала нефтегенерации для основных НГМП. На представленной карте катагенеза ОВ по подошве верхнедевонских отложений (рис. 1) в центральной части Ухта-Ижемского вала выделяется зона незрелого ОВ (ПК3), резко ограниченная на севере и юге зоной начального мезокатагенеза (МК1). Последовательное нарастание катагенеза до стадий МК3— МК4 происходит от Тимана в сторону Предуральского прогиба. На Седьвожской площади последовательность осложняется распространением в поле стадий МК2—МК3 более прогретого участка (Ro=1.1— 1.4 %), что может свидетельствовать об изменении теплового потока и неодинаковом палеотермическом градиенте в пределах Ижма-Печорской синеклизы. Катагенез нижележащих отложений сохраняет отмеченные особенности, увеличиваясь до стадий МК4—МК5 в ордовикских и силурийских породах.

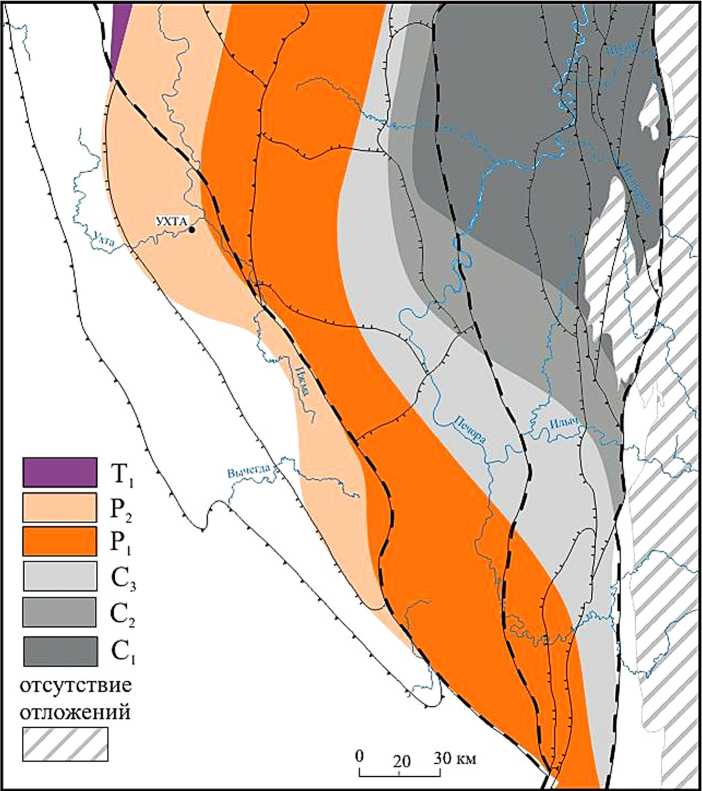

Время проявления начала главной фазы нефтегенерации (ГФН) по моделям погружения и палеопрогрева определяется для палеозойских нефтематеринских толщ в основном периодом от позднего девона до поздней перми [2]. Наиболее раннее (S2) проявление ГФН отмечается локально в ордовикских толщах на Западно-Тэбукской площади. Ранний карбон явился рубежом повсеместного проявления нефте-генерации в нижнепалеозойских (O–S) толщах. Девонские отложения и заключенные в них основные НГМП вошли в палеотермиче-скую зону нефтегенерации в позд-некаменноугольно-пермское время (рис. 2).

Таким образом, на большей части исследуемой территории основные девонские НГМП находятся в зоне нефтегенерации. Зона генерации жирных газоконденсатных газов и не-фтеконденсатов формируется только на юго-востоке Ижма-Печорской синеклизы и в Верхнепечорской впадине.

Углеводородные системы

Особенности распределения в осадочном разрезе нефтематеринских толщ, количества и типа ОВ,

Рис. 2. Карта времени вхождения девонских толщ в главную фазу генерации нефти

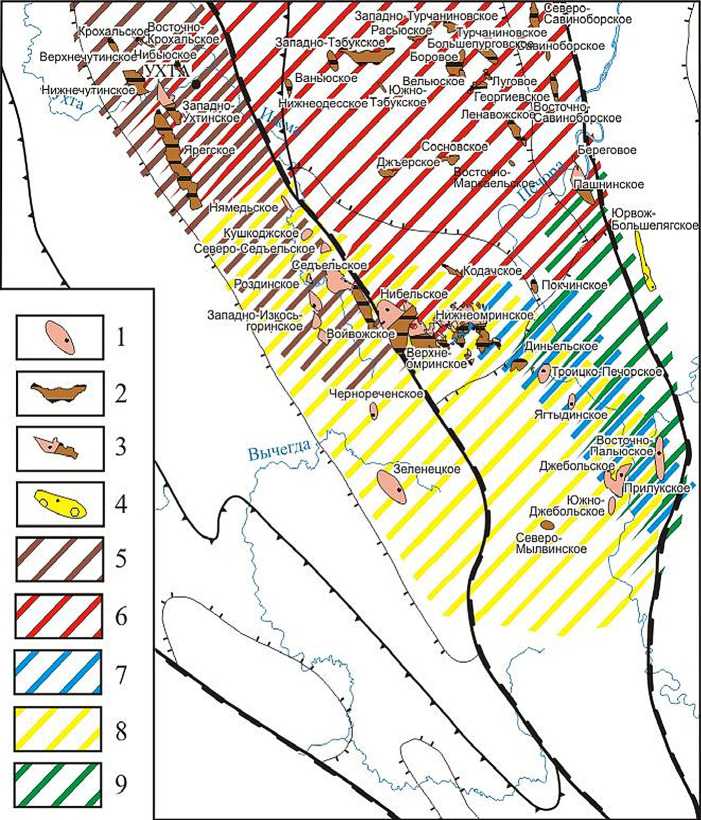

палеотемпературных условий и гео-динамического режима определили специфичную фазовую зональность УВ. Выделяются зоны нефтенако-пления, нефтегазонакопления, газо-конденсато- и газонакопления. Им свойственны определенные геохимические и физико-химические параметры, отражающие степень зрелости УВС и соотношение в них газовой и жидкой фаз (табл. 2, рис. 3).

Ухта-Ижемский вал является зоной распространения преимущественно тяжелых нефтей арома-тико-нафтенового основания. На месторождениях Ухтинской складки в верхних пластах наряду с тяжелыми содержатся средние нефти ароматико-нафтено-метано-вого состава. Омра-Сойвинская ступень — зона смешанного накопления средних, легких и очень легких нефтей. Севернее, в районе Тэбукской ступени, развиты средние нефти ароматико-нафтено-ме-танового основания. Оценка степени преобразованности нефтяных систем, проведенная по соотношению компонентов и индивидуальным соединениям бензиновых и полициклических УВ, свидетельствует об ассоциации нефтей различной степени зрелости (табл. 3). Тяжелые гипергенно измененные нефти встречены на месторождениях Ухта-Ижемского вала. Западная часть Омра-Сойвинской ступени и Тэбукская ступень являются областью распространения нефтей главной фазы нефтегенерации. Джебольская моноклиналь и восток Омра-Сойвинской ступени — зона развития преобразованных нефтей конечной фазы нефтегенерации и конденсатообразования.

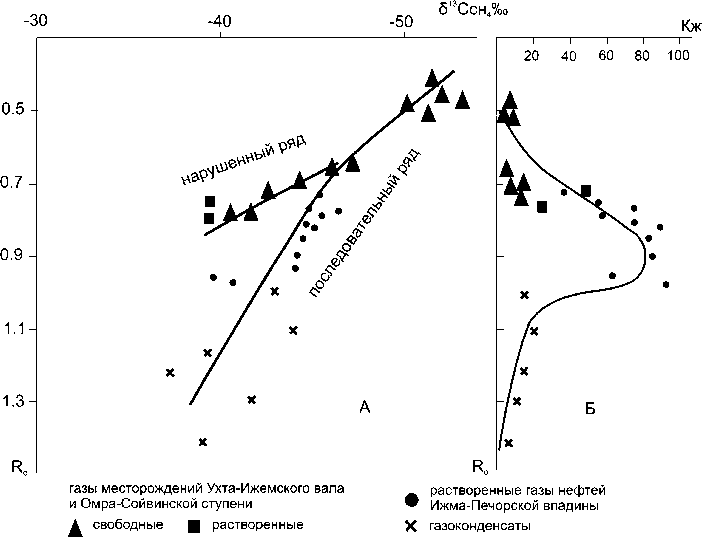

В качестве реперов зрелости газовых систем использовались величины изотопного состава углерода метана ( δ 13ССН4) и распределение гомологов метана. Эти показатели отражают генетическую принадлежность и катагенетическую зональность образования газов [1, 5, 6]. Выделяются три типа свободных газов (табл. 4, рис. 4), генерация которых проходила в различных термических зонах. Первый тип газов формировался в условиях низких температур в переходной зоне протокатагенеза — начала мезокатагенеза (ПК3—МК1). Это практические «сухие» газы с малым содержанием гомологов метана, представленных в основном этаном и легким изотопом углерода метана. Второй тип характеризуется увеличением коэффициента жирности газа (в растворенных газах до 20—60), доминантностью

Т а б л и ц а 2

Характеристика углеводородных систем

|

Тип УВС |

Плотность, г/см 3 |

Выход фракций, % |

Компоненты |

Газ, % |

Тип газа |

|||||

|

до 200° |

до 300° |

Парафины |

Смолы, асфальтены |

Сера |

||||||

|

свободный |

растворенный |

|||||||||

|

О е и |

тяжелые |

>0.900 |

До 10 |

30-40 |

<1 |

20-40 |

1-2 |

<2 |

— |

CH 4 |

|

утяжеленные |

0.870-0.901 |

<15 |

35-45 |

0.5-2 |

<25 |

0.7-1.5 |

<10 |

— |

CH 4 |

|

|

средние |

0.850-0.870 |

<25 |

40-50 |

2-5 |

15-20 |

0.5-0.7 |

<20 |

— |

CH 4 -C6H 14 |

|

|

легкие |

0.850-0.830 |

<25 |

45-53 |

4-8 |

<10 |

0.5-0.3 |

20-25 |

— |

СН 4-ОД4 |

|

|

очень легкие |

<0.830 |

20-30 |

<55 |

0.5-3 |

7 |

0.3 |

25-40 |

— |

CH 4 -C6H 14 |

|

|

Газоконденсатные |

<0.761 |

95-97 |

<5 |

следы |

следы |

— |

90-95 |

CH 4 , C 2 H 6 , C 3 H 8 |

— |

|

|

Газовые |

<0.600 |

- |

— |

— |

— |

— |

100 |

CH 4 , C 2 H |

— |

|

Нижнечутинск^

'Западно;

^Береговое

1регсксу

(Ням еды

(Кодамское^

^рЗДИ!

Покчйнскре'

•Нибельское

' Нижнеомринское:'

Войвожско(

(Динь'ельское

1Тррицко;Печорское)

Чернореченское]

Ягтыдинское

Зеленецкое

•ч^Прилукское*

Южно-Джебольское

[Верхней ^ Гомринское*

Северо- ( 'Савиноборское

Западно-Изкрсь-горинское^

Северо-Мылвинское

\ ^ушкоджскоеу J Северо^едъельско^^Ь^^ \^^ X Уедъельско^

X ^Сосновскоё1 ^жъ'ерское^Т^г

^Георгиевское Чу Д

* ЖЗВорточно,-^аво^коэ~а|иноб6р$кое

X ^РаСЫОСКОС -^|урч<япмнив^ме^-х л

Западгю-Тэ^укское^ ’^Б^ьшег™о^к^И|1обсрсга^ ^

I X \ХБо р.о soeflyS^z Г Х^ /51 л

/Востсуно^ /^Пальюское^ ДжебольскоеТ^у!

) ^Крохальско^00^!^'

A ^Кр^альсго^)

Верхнечутинско^ ибыдское^^

ЖВанбюское X Вельк Нижнеодесское Тэбукское^

Юрвож-[Большелягское

Рис. 3. Распределение углеводородных систем:

1—4 — месторождения: 1 — газовые, 2 — нефтяные, 3 — смешанные, 4 — газоконденсатные;

5—7 — нефтяные УВС: 5 — тяжелые и утяжеленные, 6 — средние, 7 — легкие и очень легкие;

8 — газовые УВС; 9 — газоконденсатные УВС

пропана и величиной δ 13ССН4 –44… –48 ‰, соответствующей главной фазе нефтегенерации. Третий тип газа отличается снижением жирности до 6, увеличением этана и резким утяжелением изотопного состава углерода метана до –40…–44 ‰. Углеводородная и изотопная характеристики соответствуют УВС зоны конденсатообразования.

Приведенные данные свидетельствуют о смешанном характере УВ на месторождениях, где ассоциируют нефти и газы различной катаге-нетической зрелости. Например, на Войвожском месторождении в нижнем III пласте (D2ef) залегают тяжелые нефти и «сухие» изотопно легкие газы, а в верхних пластах (D3f1) средние метанового основания нефти ассоциируют с этано-метано-выми газами изотопно более тяжелыми. На Ухта-Ижемском валу наблюдается нахождение тяжелых и средних нефтей совместно с метановыми изотопно-легкими газами. На Омра-Сойвинской ступени средние и легкие малосернистые нефти ассоциируют с метано-этано-пропа-новым газом и более тяжелым изотопным составом δ 13С СН 4 (–44… –45 ‰). Джебольская моноклиналь и восточная часть Омра-Сойвинской ступени являются областью развития изотопно-тяжелых газов совместно с легкими и очень легкими предельно газонасыщенными нефтями и газоконденсатами. В Ижма-Печорской синеклизе распространены преимущественно нефтяные систе-

Т а б л и ц а 3

Отношение компонентов и индивидуальных соединений в бензиновых фракциях нефтяных систем

|

Степень преобразованности |

ЦП/МЦП |

n-алканы/ i-алканы |

Месторождения (пласт) |

|||||

|

Гипергенноизмененные |

0.3-0.4 |

0.3-0.5 |

Ярегское (III), Зап.-Изкосьгоринское (III), Войвожское (III) |

|||||

|

Главная фаза нефтегенерации |

0.5-0.8 |

0.7-0.9 |

Ярегское (А), Войвожское, (Iг), Нибельское, Джьерское, Зап.-Тэбукское, Нижнечутинское |

|||||

|

Конечная зона нефтегенерации и конденсатообразования Распределение гомологов м |

0.9-1.4 етана и величины |

1.0-1.4 часто >1.2 изотопного сост |

Нижне- и Верхнеомринское, Джебольское, Прилукское Т а б л и ц а 4 ава углерода метана ( δ 13 С СН4 ) газовых систем |

|||||

|

Тип газа |

К ж |

С2Н6/ ед |

С2Н б / УС7Н б +^до С б |

б ‘ 3 СС н4 , ^ |

Месторождения (пласт) |

|||

|

Метановый-низкоэтановый Изотопно -легкий |

<2 |

>4 |

>0.8 |

-50ч-56 |

Ярегское, Крохальское, Зап.-Изкосьгоринское (III), Войвожское (III), Нямедьское |

|||

|

Метановый-этано-пропановый Изотопно-утяжеленный |

7-9 |

0.7 |

0.5-0.65 |

-44ч-48 |

Войвожское, (Ir), Нибельское (Ib), Нижнеомринское (Ib), Зап.-Тэбукское, Джьерское |

|||

|

Метано -этановый Изотопно-тяжелый 6 |

6 |

>2.5 |

0.7 |

-40ч-44 |

Нижнеомринское (III), Верхнеомринское (Ia, I6) |

|||

Рис. 4. Изменение величины δ 13C метана (А) и жирности газа (Б) с увеличением катагенеза ОВ в девонских терригенных породах

мы с единственной залежью газоконденсата в III пласте (D2ef) на Пашнинском месторождении с метаном изотопно-тяжелого состава ( δ 13С СН 4 –42 ‰).

Соответствие УВ флюидов нефтематеринским породам по степени катагенетической зрелости четко наблюдается в районе Тэбукской ступени. На Ухта-Ижемском валу в «малозрелых» породах содержатся высокозрелые УВ стадий МК1— МК2. Район Омра-Сойвинской ступени – зона развития пород, испытавших палеопрогрев на уровне стадий МК1—МК2. Здесь аккумулированы параавтохтонные (возможно, с автохтонными) УВ катаге-нетической зоны МК1—МК2 и аллохтонные УВ зоны МК3—МК4. Миграция и аккумуляция УВ проходила в несколько этапов. В раннепермский этап миграция УВ главной фазы нефти осуществлялась с юга Ижма-Печорской синеклизы и востока Омра-Сойвинской ступени. Раннекаменноугольный период способствовал миграции и аккумуляции катагенно-преобразованных нефтей и газоконденсатов терригенного девона из Предуральского краевого прогиба.

Заключение

Изучение группового и компонентного состава УВ позволяет говорить о неоднородности флюидов и разноэтапном поступлении нефти и газа. Формирование залежей нефти и газа происходило многоэтапно за счет латеральной и вертикальной миграции УВ как из собственных очагов (район Омра-Сойвинской ступени), так и дальней миграции с юга Ижма-Печорской синеклизы и Верхнепечорской впадины. Это обусловило образование смешанных

УВС различного фазового состояния и катагенетической зрелости УВ флюидов в залежах.

Работа выполнена при финансовой поддержке программ фундаментальных исследований УрО РАН (проекты № 12-П-5-1027 и № 12-У-5-1018).

Список литературы Онтогенез углеводородов юга Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции

- Анищенко Л. А., Трифачев Ю. М., Суханов Н. В. Изотопный состав углерода метана и некоторые аспекты формирования залежей // Геология и прогноз нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции. Л.: ВНИГРИ, 1984. С. 92-101.

- Анищенко Л. А., Клименко С. С., Корзун А. Л. и др. Оценка перспектив нефтегазоносности южных районов Республики Коми на основе эволюционно-генетической модели // Южные районы Республики Коми: геология, минеральные ресурсы, проблемы освоения: Материалы Третьей Всерос. науч. конф. Сыктывкар: Геопринт, 2002. С. 108-111.

- Клименко С. С., Анищенко Л. А. Особенности нафтидогенеза в Тимано-Печорском бассейне // Известия Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 2010. Вып. 1. № 2. С. 61-69.

- Клименко С. С., Анищенко Л. А. Особенности состава, реализации потенциала органического вещества и нефтегазоносность Тимано-Печорского бассейна // Геология и геохимия горючих ископаемых Европейского Севера России. Сыктывкар, 2011. С. 146-154. (Тр. Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН. Вып.128).

- Прасолов Э. М. Изотопная геохимия и происхождение природных газов. Л.: Недра, 1990. 280 с.

- Galimov E M. Isotopic organic geochemistry. Organic geochemistry, 37 (2006). Р. 1200-1262.