Онтологические модели ситуаций в задачах компьютерного контроля знаний иностранного языка

Автор: Дмкин В.М., Соснин А.В., Сусманова С.С.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Статья в выпуске: 3 (13) т.4, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются современные подходы к проектированию сложных интеллектуальных систем компьютерного контроля знаний иностранного языка для поддержки учебного процесса в высшем учебном заведении. Исследуются механизмы построения онтологических моделей ситуаций в задачах компьютерного контроля знаний английского языка в рамках парадигмы ограниченной рациональности. Рассматриваются онтологические модели ситуаций на примере корпуса заданий на проверку знания личных местоимений в английском языке. На пути к становлению новой парадигмы компьютерного тестирования сделан очередной шаг, связанный с «очеловечиванием» поведенческой природы холонов, «примеривших» на себя одну из «шляп мышления» Эдварда де Боно. Процессы согласования «точек зрения» и «взаимных уступок» участников определяются цветом их шляп мышления, наиболее полно описывающих мотивы и логику шаблонов поведения людей.

Компьютерная форма контроля знаний, система тестирования, онтологический подход, холон, актор

Короткий адрес: https://sciup.org/170178502

IDR: 170178502 | УДК: 004.85

Текст научной статьи Онтологические модели ситуаций в задачах компьютерного контроля знаний иностранного языка

Среди ключевых факторов, оказывающих влияние на совершенствование и повышение качества учебного процесса в образовательных учреждениях и определяющих направление развития контроля знаний в целом, особое место по праву принадлежит информационным технологиям. Активное внедрение в учебный процесс различных форм компьютерного тестирования стало неотъемлемой частью современного образования.

Необходимо отметить, что многие из них до сих пор имеют отношение к так называемым традиционным компьютерным формам тестирования, где проверяются только теоретические знания. Ключевой идеей такого тестирования является «узнавание», поэтому здесь широко используются закрытые и открытые тесты на основе экранных форм шаблонов. Процедура проверки заключается в посимвольном сравнении шаблона с правильными ответами и заполненного шаблона с ответами тестируемого субъекта. Поскольку наряду с «узнаванием» имеет место также и «угадывание», то такие формы компьютерного тестирования служат основанием для мифологизации как самой процедуры контроля знаний, так и результатов этого контроля [1].

Контроль такого рода «знаний» не способен выявить наличие у тестируемого субъекта ни творческого начала, ни практических навыков. Его только спрашивают, что он может узнать или угадать из указанного контекста, не предоставляя ему возможности оказывать влияние на сам процесс тестирования. Результаты контроля всего лишь фиксируют состояние процессов «узнавания» и «угадывания». Они не достоверны и иллюзорны, именно поэтому способствуют укреплению мифа о действенности такой формы контроля знаний.

Накопленный опыт сообщества разработчиков программного обеспечения показывает, что предпринимаемые с их стороны усилия по «борьбе» с «узнаванием» и «угадыванием» неоправданны по затратам и бесплодны по своей сути. Миф о «всесилии» компьютерных технологий в вопросе контроля знаний культивируется десятилетиями!

Становление новой парадигмы компьютерного тестирования должно опираться на стремление вернуть человеку активную роль в осуществлении компьютерного контроля его знаний. В противном случае все усилия по совершенствованию традиционных форм компьютерного тестирования окажутся напрасными, и, как следствие, подобные попытки по-прежнему будут способствовать укреплению мифа о действенности форм такого рода контроля знаний.

Одним из возможных шагов на пути перехода от старых форм к принципиально новым может оказаться попытка применения такого подхода к построению сложных искусственных систем на основе онтологий, где краеугольным камнем новизны будет являться парадигма ограниченной рациональности принятия решений [2].

1 Компьютерный контроль знаний – это реальность

Иностранные языки, как и языки программирования, являются одной из привлекательных сфер применения новых форм компьютерного тестирования знаний благодаря присутствию в этих учебных дисциплинах ярко выраженных элементов творческого начала. Например, чтобы «побороть» рутину традиционных форм компьютерного тестирования в процессе изучения языков программирования, наряду с полной проверкой необходимо осуществлять и частичную проверку программного кода [3, 4]. Лишь в этом случае можно надеяться на успех в достижении контроля практических навыков программирования, а значит и контроля знаний.

Задания творческого характера при изучении иностранных языков, как правило, направлены на формирование таких приемов умственной деятельности, как синтез, анализ, обобщение, конкретизация, аналогия. Они позволяют организовать разнообразные деятельностные ситуации, способствующие лучшему усвоению материала и, в целом, логического мышления.

Перед тем как перейти к обсуждению свойств будущей новой системы тестирования знаний иностранного языка, перечислим основополагающие принципы парадигмы ограниченной рациональности:

-

1) Ограниченная рациональность опирается на фундаментальную онтологию

М. Хайдеггера, в которой человек не только есть, но соотносится с собой, миром и миром других людей, что позволяет говорить о множестве персональных онтологий.

-

2) Ограниченная рациональность предполагает «встроенность» человека в ситуацию.

-

3) Ограниченная рациональность предполагает нахождение согласованного решения на основе солидарности неоднородных акторов (лиц, не только познающих, но и преобразующих ситуацию).

-

4) Ограниченная рациональность опирается на взаимодействие по принципу «часть-целое» элементов открытых систем.

-

5) Формализованное описание ситуаций осуществляется с помощью онтологических моделей ситуаций, включающих в себя персональные и групповые онтологии, а также объектные модели, разрабатываемые на основе взаимодействия неоднородных акторов [5]. Итак, парадигма ограниченной рациональности опирается на отношение «часть-целое».

Каждая часть рассматривается как целостность (или целое), являющееся частью другого большого целостного (или целого). Целостность, участвующую в становлении новых цело- стностей, принято называть холоном. Принцип целостности предполагает взаимодействие целостных компонентов (холонов).

Ключевой фигурой парадигмы ограниченной рациональности является человек-актор, берущий на себя полномочия принимать решения и несущий ответственность за последствия принимаемых решений. В этом смысле человек – это главное «действующее лицо» холона.

Следуя основополагающим принципам парадигмы ограниченной рациональности, укажем, что новая система тестирования знаний:

-

■ функционирует при участии тестируемых субъектов, являющихся «одушевленными акторами», и их ответов на задания теста, являющихся «неодушевленными акторами»;

-

■ является открытой системой, взаимодействующей с окружением и информацией, хранящейся и порождаемой в «недрах» системы;

-

■ характеризуется неопределенностью и изменчивостью возникающих в ней проблемных ситуаций, побуждающих акторов принимать решения;

-

■ организуется в качестве динамически упорядоченных целостностей, в которых образуются и совершенствуются взаимосвязи между частями целого.

Итак, в системе взаимодействуют тестируемые субъекты и их ответы, все они обладают статусом холонов. Акторы как «действующие лица» получают полномочия по управлению холонами и несут ответственность за последствия принимаемых решений.

Онтологические модели ситуаций исполняют роль платформы, на базе которой происходят процессы согласования «точек зрения» и «взаимных уступок» акторов. Акторы изучают проблемную ситуацию, сложившуюся в системе, и принимают решения о путях выхода из нее, согласуя свои действия с другими акторами. В конечном итоге будет найдено одно из решений: «актор обладает знанием» или «актор не обладает знанием». Принятие решения будет получено в темпе развития ситуации, т.е. в реальном масштабе времени.

Становление новой парадигмы позволит разрушить миф о действенности современных форм компьютерного контроля знаний. Тестируемый субъект и его ответы как активные творческие элементы открытой системы будут создавать и разрешать ситуации, которые позволят выявить глубину знаний.

Но чтобы и новый подход не стал очередным мифом, необходимо предпринять ряд усилий, связанных с «очеловечиванием» поведенческой природы холонов.

Одним из приемлемых подходов на этом пути могло бы стать следование концепции британского психолога и писателя, эксперта в области творческого мышления Эдварда де Боно, представленной в виде шести «мыслеварительных шляп», наиболее полно описывающих мотивы и логику шаблонов поведения людей [6].

Согласно этой концепции, при оценке полученной информации (например, от выступающего с презентацией человека), слушатели так или иначе разделяются на шесть групп относительно шаблона их мышления, а носителю каждого из шаблонов условно присваивается «мыслеварительная шляпа» определённого цвета.

Такой подход оказался очень полезен на тренингах, посвященных развитию мышления, логики и умственных способностей: он позволяет продуктивно строить дискуссию в форме игры, не переходя при этом на личности и пресекая возможность скандалов. Участники тренируются поочередно надевать на себя шляпы мышления и пробовать себя в той или иной роли. Меняя всякий раз формируемый каждой из них образ своих мыслей, они расширяют своё сознание и вскоре перестают мыслить в единственной присущей им парадигме.

Каждый шаблон поведения, согласно Э. де Боно, условно назван именно «шляпой» в силу того социального значения, которое в XX веке означал носимый её владельцем головной убор: он определял сословие своего хозяина, его социальный статус и часто даже род занятий.

Итак, в соответствии с окраской поведения своего владельца обнаруживаются белые, красные, чёрные, жёлтые, зелёные и синие шляпы.

Белая шляпа: информация. Цвет девственно-белого, холодного снега; в бесстрастной манере изложенные цифры, факты и объективная информация; белый цвет беспристрастен и объективен; в белой шляпе «варятся» мысли, «замешанные» на цифрах и фактах.

Белая шляпа предназначена для извлечения всей необходимой ей точной числовой, фактической информации. Она исключает доминирование эмоций, ориентируясь и руководствуясь уже полученной информацией, определяет, какая ещё информация необходима для составления полной картины проблемной ситуации.

Красная шляпа: чувства и интуиция. Красный цвет символизирует гнев, ярость и внутреннее напряжение; чувства и эмоции, предчувствия и интуицию.

Красная шляпа высказывает свои интуитивные опасения и догадки относительно предмета разговора, как правило, основанные на собственном либо чужом опыте, не рассуждая о дальнейшей стратегии поиска выхода решения из гипотетически возможных трудностей.

Чёрная шляпа: критика. Точность, доходящая до въедливости; негативизм и искренняя убеждённость в том, что «никогда в жизни ничто не может складываться так, как надо»; чёрный цвет мрачный, зловещий, словом – недобрый; чёрная шляпа покрывает собой все дурное – то, что страшится людских глаз.

Чёрная шляпа предназначена для эффективного поиска изъянов в теории, высказывает субъективную критику, показывает на возможные риски и не позволяет совершать непродуманные поступки, перепроверяет всё множество раз.

Жёлтая шляпа: поддержка и позитив. Солнечный свет; энтузиазм и оптимизм; позитивный взгляд на вещи; созидание; поиск благоприятных возможностей; жёлтый цвет солнечный, жизнеутверждающий; жёлтая шляпа полна оптимизма; под ней живет надежда и позитивное мышление.

Жёлтая шляпа действует в поддержку уже имеющейся теории, указывает на имеющиеся в ней достоинства и преимущества.

Зелёная шляпа: изобретательность. Символ плодородия; растение, пробивающее путь к свету сквозь толщу земли; творческое начало; движение; полёт фантазии; создание ситуаций, пробуждающих сознание; зелёная шляпа символизирует творческое начало и расцвет новых идей.

Зелёная шляпа предоставляет возможность изобиловать новыми идеями, бесконечно совершенствовать уже имеющиеся модели: в общем, даёт полную свободу фантазии и творчеству.

Синяя шляпа: контроль. Целостный контроль; дисциплина; образ – дирижёр крупного оркестра; управление процессом «мыслеварения»; синий цвет холодный; это – цвет неба; синяя шляпа связана с организацией и управлением мыслительным процессом, а также с применением шляп других расцветок.

Синяя шляпа работает не с предметом дискуссии, а управляет самим её процессом и другими шляпами мышления для составления объективной оценки обо всех высказанных теориях и предположениях. На основе полученных сведений синяя шляпа должна подвести итоги дебатов и наметить новые цели.

На наш взгляд, некоторые из вышеуказанных типов мышления могут оказаться непригодными в рамках конкретных задач, и такие шляпы следует отбросить. Так, для некоторых форм контроля знаний иностранных языков таковой, к примеру, может стать зелёная шляпа мышления. Она могла бы оказаться полезной в рамках олимпиад, а вот в случае аккредитации привитых знаний, которая зачастую сводится к проверке владения правилами грамматики, будет лишней.

Итак, для новой системы компьютерного контроля знаний иностранного языка, а именно английского, ограничим свой выбор «белым», «красным», «чёрным», «жёлтым» и «синим» шаблонами мышления, которым придадим реальный облик в контексте модели тестирования. Цвета шляп мышления, «надетых» на холоны, будут определять окраску их поведения. Рисунок 1 отражает общую концепцию работы холонов в рамках модели тестирования. Здесь наряду с указанием характеристик шаблонов поведения раскрыто содержание главных и контекстных задач холонов.

"Синий"холон

(управление)

"Белый" холон (объективность)

"Красный" холон (эмоции)

Главная задача: интуитивный анализ ситуации

"Желтый" холон

(позитив)

"Черный" холон (критика)

Главная задача: управление ходом развития ситуации

Контекстная задача:

-

- анализ ситуации

-

- управление холонами (вызов, завершение работы)

Главная задача: объективная оценка ситуации

Контекстная задача:

-

- поддержка и анализ базы ответов испытуемого с точки зрения их качества

-

- корректировка работы "красного" и "желтого" холонов

Контекстная задача:

-

- поддержка и анализ базы ответов

испытуемого сточки зрения времени отклика на вопросы теста

Главная задача: оказание поддержки испытуемому

Контекстная задача:

-

- предотвращение случайных ошибок

Главная задача: критика испьпуемого

Контекстная задача:

-

- поиск "пробелов" в знаниях испьпуемого

Рисунок 1 – Общая схема работы холонов

2 Моделирование общих принципов работы холонов

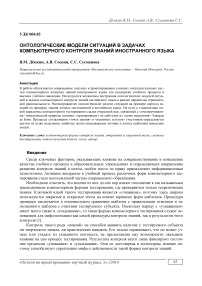

«Синий» холон управляет событиями в ходе тестирования таким образом, чтобы все остальные действующие холоны имели прочную базу для анализа в соответствии с их парадигмой действия. На рисунке 2 представлена общая схема работы «синего» холона, включающая два основных этапа. «Синий» холон обеспечивает первоначальный запуск «белого» «красного» и «жёлтого» холонов. Он же обеспечивает и завершение их работы, сопоставляет оценки, полученные в результате работы «красного» и «белого» холонов (этап I), и определяет дальнейшее участие в процессе тестирования «чёрного» или «жёлтого» холонов (этап II).

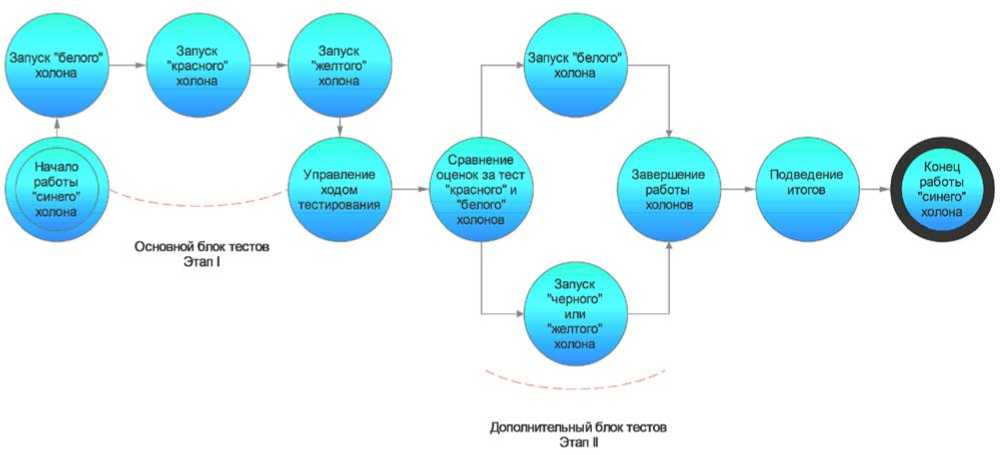

«Красный» – это один из базовых холонов, который во многом определяет всю стратегию поведения модели тестирования и оказывает самое сильное воздействие на конечную оценку. На рисунке 3 представлена общая схема работы «красного» холона. Суждение о знании строится либо на основе специфических параметров структуры вопросов, либо на основе времени, затраченного на ответ. Так как работа «красного» холона построена на интуитивном анализе, то основой для предположений о знании будет время отклика на вопросы теста. «Красный» холон просчитывает динамику только по тем вопросам, на которые был дан верный ответ. Он сравнивает средние времена выполнения заданий в каждой категории, оценивает средние времена выполнения заданий на каждом уровне сложности, рассчитывает итоговую оценку на основе среднего времени выполнения заданий теста (этап I, основной блок тестов). Наличие ответов, подозрительных на «узнавание» или «угадывание», приводит к передаче управления «белому» холону для подтверждения их достоверности.

«Жёлтый» – это позитивно настроенный холон. На рисунках 4 и 5 представлены общие схемы работы «жёлтого» холона на обоих этапах хода тестирования. Роль «жёлтого» холона связана с оказанием поддержки в виде упрощённых дополнительных вопросов в случае

«внезапного» появления неправильных ответов (этап I, рисунок 4). Если и в дополнительных вопросах «внезапно» появляются неправильные ответы, управление будет передано «белому» холону. В свою очередь на этапе II (дополнительный блок тестов) «жёлтому» холону может быть передано управление от актора, уполномоченного управлять «белым» холоном, с тем, чтобы он взял на себя роль «красного» холона (этап II, рисунок 5). В этом случае «жёлтым» холоном задаются вопросы, уровень сложности которых ранее уже был присвоен «красным» холоном, время отклика на вопросы теста при этом не учитывается. «Белый» хо-лон вместо выключенного на время «красного» холона фиксирует теперь динамику ответов.

Рисунок 2 – Общая схема работы «синего» холона

Рисунок 3 – Общая схема работы «красного» холона

Рисунок 4 – Общая схема работы «жёлтого» холона на этапе I

Рисунок 5 – Общая схема работы «жёлтого» холона на этапе II

Роль «чёрного» холона определена таким образом, что на его вопросы непросто ответить. Здесь и открытые вопросы, и вопросы, в которых нет правильного ответа, и вопросы с большим количеством правильных ответов. Зачастую используется и психологический прием на отвлечение внимания. Проверка подлинности фактического уровня знаний – одна из главных задач актора, уполномоченного управлять «чёрным» холоном. Потому и разработке вопросов для «чёрного» холона уделяется самое пристальное внимание.

На рисунке 6 представлена общая схема работы «чёрного» холона. «Белый» холон предоставляет «чёрному» сведения обо всех недочётах, выявленных «красным» и «жёлтым» хо-лонами во время проведения испытаний на каждом этапе хода тестирования. Преодоление препятствий, поставленных «чёрным» холоном, как правило, является неизбежным «злом» при подведении окончательных итогов тестирования.

Рисунок 6 – Общая схема работы «чёрного» холона

«Белый» – это наиболее важный холон в модели тестирования. Помимо базовых расчётов он корректирует работу «красного» и «жёлтого» холонов. Поскольку единственно объективной информацией является количество верных и неверных ответов на вопросы, то «белый» холон строит свою оценку исходя из общего количества вопросов и их уровня сложности. «Белый» холон работает на протяжении обоих этапов хода тестирования, выполняя следующие задачи:

-

■ запись в собственную базу данных сведений о динамике прохождения заданий теста;

-

■ проведение проверок на достоверность знаний и динамическую коррекцию собственной базы данных по итогам прохождения этих проверок;

-

■ сбор статистики и коррекцию внутренних параметров «красного» и «жёлтого» холонов.

Общие схемы работы «белого» холона на обоих этапах хода тестирования представлены на рисунках 7 и 8.

Начало работы "белого" хол он а на этапе I

Подведение итогов передача данных синему холону

Контроль ответов испытуемого

Конец работы белого колона на этапе I

Коррекция параметров "желтого"

Рисунок 7 – Общая схема работы «белого» холона на этапе I

Коррекция параметров "красного'1

Рисунок 8 – Общая схема работы «белого» холона на этапе II

3 Контроль знаний с позиций традиционного подхода

Перед тем как перейти к обсуждению механизмов контроля знаний иностранного языка, в качестве рабочего материала выберем личные местоимения. В таблице 1 представлен корпус заданий на проверку знания личных местоимений в английском языке. Личные местоимения изменяются по лицам и числам, а также имеют формы двух падежей: именительного и объектного. Полная парадигма приводится в таблице 2 (курсивом помечены редкие формы, употребление которых ограничено определёнными стилями или диалектами). Данный корпус является частью общего корпуса заданий по всем английским местоимениям.

Тестовые задания разделены на шесть уровней сложности – от простейшей подстановки местоимений по смыслу до стилистических нюансов и выбора архаичных форм в поэтическом дискурсе. Уровни условно соответствуют традиционно выделяемым уровням знания английского языка: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency («начальный», «выше начального», «средний», «выше среднего», «продвинутый», «профессиональный»). Для каждого задания на каждом уровне даётся три проверочных задания, исключающих произвольный выбор ответа или случайную ошибку.

Проверочные задания организованы по степени возрастания сложности: первое задание по своей грамматической структуре практически дублирует исходное задание; во втором за- дании допускается некоторое варьирование грамматических форм и конструкций; в третьем задании грамматический или лексический материал проверяется в его парадигматических связях, т.е. предусмотрена отсылка к смежным частям данного корпуса заданий или к другим корпусам. Однако на простейших уровнях корпуса (в нашем случае уровни 1 и 2) прямой выход в другие корпусы, как правило, не предусматривается.

В рассматриваемом корпусе для каждого задания предлагается три варианта ответа. На простейших уровнях выбор ответа осуществляется исключительно из проверяемого корпуса или даже подкорпуса грамматики (так, на уровне 1 – только из личных местоимений в именительном падеже, на уровнях 2 и 3 – из личных местоимений в именительном и объектном падежах, и только на уровне 4 в вариантах ответа появляются притяжательные местоимения).

В задания на самых сложных уровнях (в нашем случае на уровне 6 – «профессиональный») включены элементы текстовой интерпретации, что предполагает выход на уровни текстового анализа и в литературоведение как дисциплину, не отделимую от изучения языка и формирования языковой компетенции.

Стандартное время на выполнение заданий (прочтение вопроса, самого тестового задания (т.е. микроконтекста, например, предложения с пропуском) и вариантов ответа; время на раздумье; подстановка ответа) составляет в среднем 95 знаков без пробелов в минуту (данные получены на основе анализа ряда тестов из учебников «Language Leader» и «Intelligent Business» различных уровней сложности). Однако эти данные должны быть проверены эмпирически для каждого уровня сложности и каждого задания в корпусе.

Отметим, что представленный корпус заданий являет собой элементарную модель, которая скорее описывает принципы построения корпусов, нежели имеет прямую практическую ценность. Отметим также, что неудобство, связанное с разбиением таблицы на две составные части по столбцам, преодолимо вследствие контекстной обособленности каждой из них.

Таблица 1 – Корпус заданий (начало, столбцы I и II)

|

I |

II |

|

|

Уровень сложности |

Задание |

|

|

1. |

Elementary Подстановка по смыслу местоимения в именительном падеже |

John is late. Has ___ called? a) we b) he c) she [ответ: b)] |

|

2. |

Pre-Intermediate Подстановка местоимения в именительном падеже в функции подлежащего в зависимости от формы сказуемого |

Nick is lucky. He earns much more than ___ do. a) I b) me c) she [ответ: a)] |

|

3. |

Intermediate Подстановка местоимения в объектном падеже |

Mary works hard because she wants her boss to give ____ a pay rise. a) him b) her c) she [ответ: b)] |

|

4. |

Upper-Intermediate Подстановка местоимения в объектном падеже в оборотах «объектный падеж с инфинитивом» и «объектный падеж с причастием настоящего времени» |

I saw ___ leave only a couple of minutes ago. They can’t have gone far. a) they b) their c) them [ответ: c)] |

|

5. |

Advanced Стилистические различия в употреблении личных местоимений в именительном и объектном падежах |

Выберите более разговорную форму: I hate jazz. - ___ too. a) I do b) Me [ответ: b)] |

|

6. |

Proficiency Архаичные формы личных местоимений в поэтическом дискурсе |

Abandon hope all ___ who enter here. a) thou b) thee c) ye [ответ: c)] |

Таблица 1 – Корпус заданий (продолжение, столбцы III и IV)

|

III |

IV |

|

|

Проверка задания |

Отсылка к другим уровням или корпусам |

|

|

1. |

[ответ: b)]

[ответ: c)]

a) We b) They c) He [ответ: a)] |

Правильный ответ в проверочном задании (3) выбирается за счёт идентификации местоимения в объектном падеже «us» и подбора соответствующего местоимения в именительном падеже «we». → уровень 3 |

|

2. |

[ответ: c)]

[ответ: c)]

[ответ: b)] |

Проверочное задание (3) основано на различии узуального употребления местоимения в личном и объектном падеже: «I do, too», но «Me too». → уровни 3 и 5 |

|

3. |

[ответ: a)]

[ответ: b)]

[ответ: c)] |

|

|

4. |

[ответ: b)]

[ответ: c)]

[ответ: a)] |

|

|

5. |

We spend more money than ____ .

[ответ: a)]

I’m tired of this job. - ___ too.

[ответ: b)]

Look! Isn’t that Bill? – It can’t be ___ . He is in New York now.

[ответ: a)] |

|

|

6. |

( The Raven by E.A. Poe) a) Thy b) Thou c) Thee [ответ: b)]

And Thou, O Lord, art more than they ( In Memoriam by A. Tennyson) a) Ye b) Thee c) Thy [ответ: b)] |

→ корпусы: грамматика и синтаксис поэтической речи; словарный запас продвинутого уровня (архаизмы); интерпретация текста; англоязычная литература |

Таблица 2 – Личные местоимения

|

Лицо |

Именительный падеж |

Объектный падеж |

|

Единственное число |

||

|

1-е |

I (я) |

me (меня, мне) |

|

2-е |

thou (поэтич., архаич., диалектн. ты) |

thee (поэтич., архаич., диалектн. тебя, тебе) |

|

3-е |

he (он) she (она) it (он, она, оно) |

him (его, ему) her (ее, ей) it (его, ее, ему, ей) |

|

Множественное число |

||

|

1-е |

we (мы) |

us (нас, нам) |

|

2-е |

you (вы); ye (поэтич., архаич. диалектн. вы) |

you (вас, вам); ye (поэтич., архаич диалектн. вас, вам) |

|

3-е |

they (они) |

them (их, им) |

4 Контроль знаний с позиций холонического подхода

Рассмотрим онтологические модели ситуаций на примере представленного корпуса заданий, «вживаясь» в роль каждого холона, «примерившего» на себя одну из шляп мышления.

«Синий» холон обеспечивает первоначальный запуск и завершение работы «белого», «красного» и «желтого» холонов, задает вопросы в порядке возрастания уровня сложности из столбца II таблицы 1.

«Жёлтый» холон по определению оказывает поддержку в виде дополнительных вопросов, подобных вопросам из столбца II таблицы 1, в случае «внезапного» появления неправильных ответов на вопросы, заданные «синим» холоном, и призывает «белый» холон на помощь в тех случаях, когда имеет место ошибка после череды правильных ответов. При этом «белым» холоном фиксируется «доверительное» количество верных ответов.

«Красный» холон определяет всю стратегию поведения модели тестирования, он занят анализом и расчётами, оказывает наибольшее воздействие на итоговую оценку Он же передаёт управление «белому» холону для подтверждения достоверности ответов, подозрительных на «узнавание» или «угадывание».

«Белый» холон задаёт проверочные вопросы из столбца III таблицы 1, если в дополнительных вопросах, задаваемых «жёлтым» холоном, «внезапно» появляются ложные ответы. Он же задаёт один из вопросов из этого же столбца после передачи ему управления от «красного» холона в случае наличия ответов, подозрительных на «узнавание» или «угадывание», для подтверждения их достоверности. Вопрос при этом задаётся в открытой форме.

«Чёрный» холон принимает на себя управление от «синего» в том случае, если появилось «подозрение» на недобросовестность или везение. Его задача – уличить. Каждый из «правильных» или «неправильных» вариантов ответа хранит ссылку на соответствующий уровень данного или другого корпуса, где и должен осуществляться дополнительный этап проверки.

Заключение

Сформулируем основные результаты работы:

-

1) На пути к становлению новой парадигмы компьютерного тестирования сделан очередной шаг, связанный с «очеловечиванием» поведенческой природы холонов, «примеривших» на себя одну из шляп мышления Эдварда де Боно. Процессы согласования «точек зрения» и «взаимных уступок» участников определяются цветом их шляп мышления, наиболее полно описывающих мотивы и логику шаблонов поведения людей.

-

2) Проанализированы онтологические модели ситуаций на примере корпуса заданий на проверку знания личных местоимений в английском языке.

Список литературы Онтологические модели ситуаций в задачах компьютерного контроля знаний иностранного языка

- Гинзбург, А.Н. Компьютерный контроль знаний - миф или реальность / А.Н. Гинзбург, В.М. Дёмкин // Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды XII Международной конф. (21-23 июня 2010 г., Самара, Россия). - Самара: Самарский НЦ РАН, 2010. - С. 501-504.

- Виттих, В.А. Парадигма ограниченной рациональности принятия решений-2 / В.А. Виттих // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Технические науки». - 2010. - № 2(26). - С. 23-31.

- Гинзбург, А.Н. Адаптивный подход к управлению процессом разработки систем автоматического тестирования решения задач по программированию. Результаты и перспективы разработки / А.Н. Гинзбург, В.М. Дёмкин, А.Н. Рыбалкин, С.В. Сатунин // Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды IX Международной конф. (22-28 июня 2007 г., Самара, Россия). - Самара: Самарский НЦ РАН, 2007. - С. 603-613.

- Антропов, А.А. Архитектура Web-ориентированной системы автоматического контроля знаний дисциплины программирования / А.А. Антропов, Е.В. Баранов, А.Н. Гинзбург, В.М. Дёмкин, А.В. Мотолин // Проблемы управления и моделирования в сложных системах: Труды XI Международной конф. (22-24 июня 2009 г., Самара, Россия). - Самара: Самарский НЦ РАН, 2009. - С. 658-663.

- Смирнов, С.В. Онтологическое моделирование в ситуационном управлении / С.В. Смирнов // Онтология проектирования. - 2012. - №2(4). - С. 16-24.

- Де Боно, Э. Шесть шляп мышления / Э. де Боно. - СПб.: Питер Паблишинг, 1997. - 256 с. - (Серия «Тренировка ума»).