Онтологический подход к проектированию научно-производственных систем

Автор: Ахмедьянова Г.Ф., Пищухин А.М.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 1 (43) т.12, 2022 года.

Бесплатный доступ

Рассматривая онтологию как один из аспектов систематизации, исследование сосредоточено на анализе сущностей, присутствующих и возникающих в процессе проектирования. Все сущности отображаются с различных процедур и операций проектирования, объединяются процессом проектирования и являются связующими между проектными процедурами и операциями. Их онтология образует некоторый «скелет», основную часть этого процесса. Выявленный порядок объединения сущностей используется в проектировании научно-производственной системы. Синтезируется структура системы, включающая как исследовательскую, так и экспериментально-производственную составляющие. Выявляется ключевой параметр, определяющий проектирование и реализацию проектируемой системы - её эффективность, оцениваемая по трём аспектам: результативности, целесообразности и оптимальности. При этом научно-исследовательская и экспериментально-производственная составляющие оцениваются принципиально различными показателями. В основу оценки научных результатов положена их значимость, а при оценке функционирования производственной составляющей используются экономические показатели. В работе синтезирована двухуровневая схема управления процессом проектирования, нацеленная на максимизацию эффективности проектируемой системы. На втором уровне отслеживаются показатели результативности, целесообразности и оптимальности всех проектируемых составляющих на каждом этапе. При отклонении значений какого-либо из этих показателей от оптимальных второй уровень направляет на первый один или несколько управляющих воздействий: параметрическое, структурное, организационное.

Онтология, сущности, инновация, компоновка, научно-производственная система, эффективность, многоуровневое управление

Короткий адрес: https://sciup.org/170194005

IDR: 170194005 | УДК: 303.732.3

Текст научной статьи Онтологический подход к проектированию научно-производственных систем

Онтология проектирования является одним из аспектов систематизации [1, 2]. Анализ сущностей, сопровождающих и возникающих в этом процессе, позволяет выявить структурный скелет проводимых процедур. Первый вывод, который при этом можно сделать, заключается в том, что все сущности отображаются (в философии принят термин «снимаются») с различных процедур и операций проектирования. Во-вторых, все сущности объединяются процессом проектирования. Одновременно, эти сущности являются связующими между проектными процедурами и операциями. Поскольку сущности претерпевают целенаправленные изменения в процессе проектирования, необходимо управление этим процессом [3, 4].

Принятие проектного решения сопровождается многократно повторяемым выбором из альтернатив, а выбор – это функция управления. Следовательно, необходимо провести исследование, начиная от онтологии или структуры выявленных сущностей, по выбору схемных решений в управлении проектированием [5, 6]. Перспективным направлением в этом смысле авторы считают многоуровневые системы управления [7, 8].

1 Онтология сущностей процесса проектирования

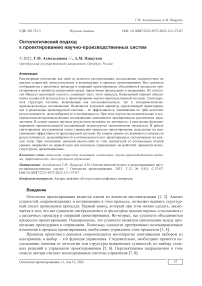

На рисунке 1 показана иерархическая структура, описывающая взаимосвязи составляющих процесса проектирования.

ТП-Е - техническое предложение; ТЗ - техническое задание; ЭП - эскизный проект; ЛИ - лабораторные испытания; ТП-Т - технический проект; ПИ - производственные испытания; РД - рабочая документация.

Рисунок 1 - Структура взаимосвязей сущностей проектирования

Анализ этой схемы показывает, что необходимо обсуждать постановку целей формирования и изменения сущностей проектирования, выявлять управляемые величины, отражающие состояние этих сущностей, находить средства достижения целевого их состояния, оценивать достижимость этих целей и точность достижения и, поскольку целей много, то оптимально распределять управляющие ресурсы, направляемые на повышение полноты достижения этих целей.

Ещё до непосредственного проектирования (этап предпроектного исследования) необходимо выявить потребность и найти соответствующее техническое решение (инновацию). Поиск инновации продолжается до тех пор, пока не обеспечивается её привлекательность для инвестирования, через такие её параметры как прогнозируемый высокий спрос на неё, низкая себестоимость изготовления, возможность быстрого ввода в производство. Способствует улучшению этих показателей наличие аналогов, отработанность технологии, уже имеющееся организованное производство, способное быстро освоить инновацию.

Выбранная инновация становится объектом проектирования . Если инвестор найден, то результатом этапа формулирования технического задания (ТЗ) [9], следующей исследуемой сущности, всегда является некий компромисс между максимизацией возможностей инновации и технико-экономическими возможностями. Благодаря встречному движению вырабатываются чёткие требования к будущему изделию, включая всесторонний охват всех аспектов его производства, потребления или эксплуатации.

ТЗ одновременно является ограничителем при выборе планируемых к использованию технических предложений . Эти две сущности связаны самым тесным образом и не только со стороны ТЗ. Невозможность обеспечения заданных ТЗ ограничений заставляет возвращаться на этап его повторного формулирования.

После выбора технических предложений, удовлетворяющих требованиям ТЗ, необходимо провести совокупность проектных работ по обоснованию формы будущей инновации и взаимного расположения деталей, систем и узлов, то есть реализовать общую компоновку . Таким образом, сущность компоновки в общей интеграции, позволяющей отдельным составляющим выполнять свои функции в обеспечении собираемости инновации. Одновременно компоновка задаёт форму и габаритно-массовые показатели инновации в целом.

Только после завершения компоновки можно реализовать эскизы отдельных составляющих, а поскольку для последующих испытаний нужен хотя бы один прототип, эти эскизы надо доводить до чертежей. Прототипи́рование позволяет малыми затратами проверить работоспособность инновации. Эти две сущности - эскизы и прототип - порождаются на этапе эскизного проекта и позволяют впервые увидеть инновацию в целом и проверить её в действии.

Эскизный прототип подвергается на следующем этапе лабораторным испытаниям. Эти испытания являются по возможности широкими, охватывают даже те части диапазонов параметров, в которых вероятность работы инновации, при дальнейшей её эксплуатации, мала. Это позволяет выявить позитивные и негативные тенденции будущих конструктивных и технологических изменений.

Недостатки и погрешности в работе инновации, обнаруженные на этапе лабораторных испытаний, устраняются на этапе технического проекта . Затем для усовершенствованного варианта прототипа проводят производственные испытания в условиях близких к реальным, в которых будет функционировать инновация.

Только после завершения испытаний и внесения изменений в инновацию разрабатывается рабочая документация.

Таким образом, проектные сущности возникают на определённом этапе, а возникнув однажды, продолжают существовать на всех следующих этапах, пусть даже в измененной форме. Дольше всего существует инновация: возникая на первом этапе, она проходит по всем этапам и востребована до потери спроса на неё или до появления следующей инновации в рассматриваемой области. Проект инновации в целом существует до тех пор, пока существует документация на него.

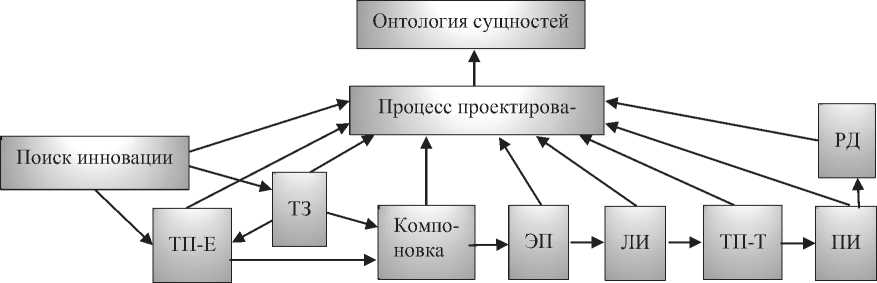

Такая взаимосвязь сущностей отображена на рисунке 2. Из него ясно, что структуру сущностей проектирования в онтологии можно представить в виде обратного дерева, по которому можно двигаться в направлении от кроны к корню. Очевидно, что такое движение предусматривает параллельное существование сущностей и их схождение на конечном этапе проектирования.

Рисунок 2 - Концептуальная схема онтологии процесса проектирования

2 Проектирование научно-производственной системы

Взаимосвязи сущностей можно проиллюстрировать на примере проектирования научнопроизводственной системы (НПС), занятой научными исследованиями в области технологий изготовления углепластика.

Инновацией в данном случае являются как изделия из углепластика, так и технологии их производства. Для того, чтобы инновация была поддержана финансовыми средствами, она должна быть привлекательна для частных инвесторов или государственного инвестирования. Государственные средства можно привлечь, например, занимаясь научными исследованиями в прорывных направлениях, и тогда есть возможность выиграть грант. В этом случае от НПС требуются в первую очередь фундаментальные научные результаты, связанные с технологией и технологическим оборудованием, как научного, так и производственного назначения. Если это возможно, надо сразу организовывать участки экспериментального производства, которые могут принести дополнительные средства [10, 11].

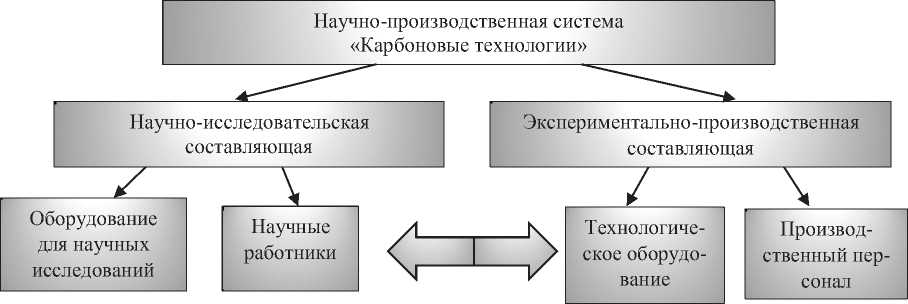

Объектом проектирования является в этом случае НПС, структура которой представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Структура научно-производственной системы

Как только определены цели и задачи проектирования, формулируется ТЗ на проектирование этого объекта, которое условно можно разделить на 4 части.

В первой части задаются состав и технические характеристики оборудования для научных исследований в областях химического состава и механического строения углепластика, а также технологий его изготовления и формования. Здесь же формулируются требования на изготовление специализированного оборудования, отсутствующего на рынке.

Вторая часть ТЗ конкретизирует требования к количественному составу и квалификации научных работников, проводящих исследования с использованием выбранного в первой части оборудования.

Третья часть ТЗ содержит информацию о требованиях к составу и технологическим характеристикам производственного оборудования. Эта часть после запуска НПС в эксплуатацию может резко поменяться в зависимости от состава заявок на изготовление конкретных изделий.

Четвертая часть ТЗ включает требования к составу и квалификации производственного персонала. Поскольку объёмы производства и сложность изготавливаемых изделий определятся далее на этапе пробной эксплуатации, это часть также может претерпеть сильные изменения.

Этап подготовки технических предложений включает: обзор имеющихся близких по назначению НПС, анализ имеющегося на рынке оборудования для научных исследований по выбранному направлению и промышленного оборудования. Кроме того, необходимы дополнительные технические предложения по оборудованию, которое должно изготавливаться по специальному заказу.

После проведения процедуры выбора оборудования, расчёта производственных мощностей, определения видов и организации труда персонала [12] можно переходить к этапу компоновки.

В данном случае главной задачей компоновки является разработка планировки, поскольку именно планировка объединяет расположение и перемещение всех составляющих частей, в виде основного оборудования и объектов, а также объектов, необходимых для организации жизнедеятельности персонала и функционирования НПС [13]. При этом критериями оптимального выбора различных конфигураций служит минимизация общей площади, геометрическая близость и адекватность разворота объектов, связанных технологической цепочкой, а также необходимость соблюдения требований техники безопасности и строительных норм и правил.

Другой задачей при этом является задача проектирования инженерных сетей и коммуникаций: транспортных, тепло-водо-газоснабжения, энергоснабжения и водоотведения. Сюда же добавляется внутренняя корпоративная информационная сеть. Для каждой из коммуникаций существуют свои критерии. Для выбора конфигурации транспортной сети можно применять критерий минимизации энергозатрат на доставку грузов. При проведении теплоснабжения необходима минимизация критерия близости к местам длительного пребывания персонала. Водо- и газоснабжение подразумевает минимальную длину трубопроводов, при условии выполнения требований техники безопасности.

3 Оценка проектных показателей

Планировка позволяет не только решить задачу размещения, но и оптимизировать это расположение с точки зрения доступности для персонала и транспортировки грузов. Любое выделение площади на планировке должно быть предметом постановки и решения задач оптимизации на основе вышеприведённых критериев, связанных с объёмами, ассортиментом и даже с прогнозом развития системы. Приближёнными решениями этих задач можно ограничиться на этапе эскизного проектирования, но можно разработать схему пошагового создания НПС и реализовать сначала основную часть.

Работоспособность системы может проверяться в реальности, если удастся реализовать в каком-то виде систему или её часть, а может быть проверена с помощью компьютерного моделирования.

При этом необходимо разобраться в том, каков потенциал этой системы при оценке её результативности. В первую очередь, конечно, научный потенциал, поскольку основное назначение системы – проведение научных исследований, но и производственные результаты также необходимо оценивать, хотя бы по управлению качеством продукции, как это принято [14, 15]. Структура ожидаемых от НПС результатов приведена на рисунке 4.

Оценка качества проектирования системы может быть сведена к оценке её эффективности. Эффективность часто рассматривают как понятие, характеризующееся результативностью, целесообразностью, оптимальностью соотношения результат/средства [16-18]. Следовательно, задача оценки эффективности упрощается за счёт разбиения оценки на эти три составляющих. Эти составляющие могут иметь следующее содержание.

Результативность научных исследований можно оценить публикационной активностью, которая характеризуется не только количеством публикаций и уровнем журналов, но, самое главное, через количество ссылок определяется научный интерес, проявленный к работе.

Результаты функционирования НПС

Научные результаты

Производственные результаты

Теоретические

Экспериментальные

Конструкционные

Технологические

Значимость

Экономические

Эффективность

Рисунок 4 – Структура результатов функционирования НПС

Результативность экспериментальной производственной деятельности лучше всего оценивать экономически, как соотношение трёх факторов: количества заявок на изделия (спрос), цены, по которой эти изделия готовы покупать, и себестоимость их изготовления.

На основе анализа целесообразности научных исследований оцениваются перспективы их проведения. В этом случае большая эффективность у тех научных исследований, которые могут быть быстро внедрены в практику с принесением большого экономического эффекта. В этом случае фундаментальные исследования напрямую невыгодны, поэтому каждое государство стремится обеспечить финансовую поддержку в первую очередь фундаментальным исследованиям, а прикладные исследования поддержит частный бизнес.

Целесообразность экспериментальной производственной деятельности заключается в отработке новых технологий, превращении их в экономически выгодные. Этому способствуют оптимизация и автоматизация производственных процессов [19].

Оптимальность научных исследований можно понимать как нахождение наилучшего соотношения между фундаментальными и прикладными исследованиями, между теоретическими изысканиями и постановкой экспериментов, глубиной и обширностью исследований.

Предметом оптимизации экспериментального производства может быть снижение себестоимости изготовления продукции, определение оптимального ассортимента, оптимизация масштаба используемой технологии.

Для интегральной оценки можно использовать вышеприведённые показатели, доведённые до численного значения методом экспертных оценок.

Этап технического проектирования должен быть связан с реализацией НПС в отношении основных составляющих: исследовательской и производственной. При этом должны быть учтены все результаты лабораторных испытаний, проведённых расчётов и компьютерного моделирования.

Реализация системы на предыдущем этапе проектирования нужна ещё и потому, что только в реальности можно осуществить производственные испытания. Что касается НПС, то специально никаких условий создавать не нужно, необходимо только позволить ей функционировать и, оценивая значения показателей этого функционирования, производить возможные проектные корректировки. Создание окончательной рабочей документации позволит тиражировать эту систему в различных регионах и объединить созданные предприятия в холдинг.

4 Двухуровневое управление процессом проектирования

Можно предложить следующую схему двухуровневой системы управления проектированием НПС, как открытой системы, представленную на рисунке 5.

Рисунок 5 – Схема двухуровневого управления проектированием НПС

На первом уровне располагается управление проектированием НПС. Главной задачей на этом уровне является проектирование четырёх объектов: оборудования для научных исследований, количественного и квалификационного состава научных работников, производственного оборудования и производственного персонала.

На втором уровне осуществляется контроль и повышение эффективности проектируемой НПС, интегрированной по показателям соответствующих объектов и процессов, т.е. рассматривая её как интегрированный объект управления [20, 21]. При этом непрерывно отслеживается уровень результативности, целесообразности и оптимальности всех проектируемых составляющих на каждом этапе путём их экспертной оценки, здесь можно принять ступенчатую эталонную модель прогресса [22-24].

При отклонении какого-либо из этих показателей от оптимальных значений второй уровень начинает воздействовать на первый одним или несколькими из следующих видов управляющих воздействий: параметрическим, структурным или организационным. Обусловлено это тем, что нет необходимости непосредственного вмешательства в процесс проектирования, но можно «по-крупному» определять заданные значения (уставки), менять ключевые параметры (параметрическое воздействие). Можно удалять или добавлять элементы, а также их взаимосвязи, участвующие в процессе проектирования (структурные воздействия). Наконец, создавать благоприятные условия для проектирования НПС с повышенной эффективностью (организационные воздействия). Например, создавать условия для всесторонней реализации творческого потенциала проектантов.

Заключение

Онтология проектирования, рассматриваемая с точки зрения взаимосвязи возникающих сущностей, является действенным инструментом выявления многоуровневых схем управления. При этом выявленные сущности необходимо ранжировать по уровню их важности в отношении отображения главных свойств проектируемой системы. Если в этом ранжировании имеется преобладающая сущность, её можно помещать на верхний уровень управления, как это реализовано в данном исследовании на примере эффективности НПС. В противном случае можно воспользоваться интегральным показателем, объединяющим самые важные из выявленных сущностей.