Онтология проектирования современного университетского профильного музея

Автор: Богданова Н.В., Боргест Н.М., Власов С.А., Глибоцкий Д.С.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 3 (41) т.11, 2021 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена концепции современного профильного музея на примере музея авиации и космонавтики Самарского университета. Развитие Куйбышевского авиационного института, а впоследствии Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королева определило необходимость в совершенствовании экспозиций музея и предложить новую концепцию музея, существенно расширить его роль и значение во внешних связях, в образовательной и научной деятельности университета. В основу проектирования концепции музея положен онтологический подход. Проведён анализ законодательной базы музейной деятельности в Российской Федерации, рассмотрены взгляды философов и историков на концепцию музея, практики проектирования современных музеев, особенности профильных университетских музеев. Предлагается виртуально включить в музей локации, существующие в университете независимо и применяемые в учебном процессе, используя для этого, в том числе, режим онлайн-трансляции. Это: учебный аэродром, на котором представлены образцы авиационной техники; крупнейший в Европе Центр истории авиационных двигателей, самолётный класс и класс оборудования; музей истории КуАИ-СГАУ. Важным и значимым являются, с одной стороны, сохранение преемственности в экспозициях музея, с другой стороны, предложение инновационных решений, которые будут востребованы целевой аудитории, на которую работает и ориентирован музей. Предлагается сделать упор в музее на футуристичность, на музей будущего, на широкое использование информационных технологий, представление новых и будущих проектов, на расширение объёма тематического материала через QR-коды, позволяющие дополнить аудио- и видеоматериалы посетителям. Оснащение музея двуязычными основными надписями и аудиогидами - непреложное требование к современному музею. Наличие оригинальной подсветки, движущихся моделей и экспонатов, летающих дронов и махолётов, применение технологий виртуальной, дополненной и расширенной реальности, а также «релакс-зоны» в форме салона самолета позволит добиться нужного впечатления у посетителей об университете будущего.

Музей, университет, авиация, онтология, информационные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/170178889

IDR: 170178889 | УДК: 629.7:004.89 | DOI: 10.18287/2223-9537-2021-11-3-320-338

Текст научной статьи Онтология проектирования современного университетского профильного музея

Работа посвящена концепции современного профильного музея на примере музея авиации и космонавтики Самарского университета. Музей был основан в 1975, а открыт в 1977 году. В те годы в Куйбышеве шло развитие авиастроения и космического машиностроения, строились самолёты, двигатели, ракеты и космические аппараты. Вместе с авиационной и космической отраслью активно развивался Куйбышевский авиационный институт (КуАИ) как кузница инженерных и научных кадров для предприятий и профильных институтов и лабораторий. Впоследствии КуАИ был преобразован в Самарский государственный аэрокосмический университет (СГАУ), а далее в Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет). На протяжении времени своего существования музей постоянно усовершенствовал свои экспозиции, во многом сохраняя «дух» того времени - середины 70-х годов прошлого столетия.

С тех пор произошли существенные изменения как в самом университете, в аэрокосмической отрасли, в стране и в мире в целом, так в средствах и способах представления музейных материалов. Изменился ландшафт университета, университет значительно вырос, при этом его аэрокосмический профиль в угоду не обсуждаемых здесь обстоятельств был слегка «размыт» гуманитарными направлениями. Ещё недавние достижения, которые представлены в музее, уже стали историей, а перспектива стала днём сегодняшним. Традиционные формы подачи материала, стилевые решения, оформление – явно устарели. Запрос молодых людей, выросших на современных гаджетах и достижениях информационных технологий, не может

1 Справедливости ради, стоит отметить и другие целевые группы (VIP – очень важные персоны, ветераны отрасли, выпускники университета и др.), реализация потенциальных интересов и пристрастий которых очень важна в деятельности музея в силу их прямого влияния на выделяемые ресурсы на поддержание и развитие музея. Практическое отсутствие внебюджетных средств от просветительской деятельности музея для основной целевой аудитории делает интересы этой малочисленной VIP группы значимыми при проектировании и модернизации музея. Совместить интересы и предпочтения разных культурных сред – одна из серьёзных проблем для любого музея.

реализоваться в музее, концепция которого строилась на возможностях 70-х годов. Всё это, а также накопленный в университете [2] за последние десятилетия опыт преподавания дисциплины «История науки и техники», позволили приступить к разработке новой концепции музея, устремлённого в будущее. О такой же роли музея пишут и философы, исследующие онтологию музея. «Философия и гносеология ХХ века фиксирует как одну из базовых характеристик человека его проективность . Человек есть проект – проброшенное в будущее и вовне сущее, обретающее свою самость не как нечто статическое и фиксированное, но как отложенное и выброшенное вовне. Проективность как терминологический концепт использовалась философами … от Хайдеггера, Ясперса до Сартра и Камю». Одним из следствий проективности является «проброшенность в будущее... Полагание и удержание будущего есть по-лагание и удержание самости. Самость конституируется не в горизонте настоящего или прошлого, но в горизонте будущего … и нацеленности на будущее » [3].

«Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» К. Маркс [4]

1 Философский взгляд на концепцию музея2

Надлежит воспользоваться заветам К. Маркса и попытаться изменить взгляд на кажущуюся вполне благополучную картину существования конкретного университетского музея. Логично начать рассмотрение той или задачи с общих позиций, максимально широко обозревая проблему с разных точек зрения, опираясь на общие принципы и понятия. Никто кроме философов, сделать это, пожалуй, не сможет. Поэтому им слово.

Проект музея и его необходимость базируются на сущностных основаниях, которая подкрепляется онтическими и социальными обстоятельствами. Музей онтически подкреплён как традирование, сбережение и как компенсационной локус. Музей фундирован и в динамике игры своего иного и с процессами воспитания. В современном мире именно музей наиболее чутко реагирует на потребности компенсации, где ситуация в «вещном» мире такова, что вещь исчезает и на её место заступает функция, мультиплицирующая в одноразовых предметах. Компенсационная реакция: лишь музей сохраняет вещь, делая из неё, как правило, муляж, декорацию. Компенсационные механизмы, действующие в музейном пространстве, – не единственные причины, вызывающие бум музеефикации. В музее, как в «зеркале», отражаются онтологические и фундаментальные и, одновременно, сиюминутные, преходящие тенденции культурного дрейфа. Однако, при всей пригнанности и онтической зависимости феномена музея, в его деятельности можно зафиксировать довольно жёсткие конститутивы.

Прежде всего, музей служит для репрезентации того, что номинировано (внятно и бездоказательно) на статус ценности. Сам же механизм репрезентации – это уже форма традиро-вания, механизм, обеспечивающий это самое традирование.

Музейное пространство сберегает то, что подлежит сохранению.

-

2 В этом разделе авторы стремились сохранить «причудливый» язык философов, опираясь в основном на работу [3]. Эта «причудливость» как защитная реакция философов, стремящихся оставаться в облаках философской мысли, не опускаться с них к земным, рутинным заботам, требующим разрешения. Эта культурная традиция достойна уважения, т.к. предлагает самый широкий взгляд на исследуемые процессы, рассматривая их с разных, порой касалось бы и не связанных сторон, находя разного рода полезные обобщения. Последнее, видимо, и является основанием для появления языка обобщений, языка философии, языка, уводящего в мир идей, нечётких понятий, абстракций и чуждого какой-либо конкретики… Однако в технических науках, инженерам всегда хочется взять больше от философской мысли, увидеть в ней формализмы, которые позволили бы приблизиться к реализации задуманного, к проектной практике, решить насущные проблемы в своих предметных областях. Думается, что научная дисциплина, подобная онтологии проектирования, вносит свой вклад в разработку «транслятора» с языка философских и иных обобщений, который способен дать инженеру необходимый инструмент (методологию, метод, методику, алгоритм, тезаурус…) для решения конкретных, важных в реальной жизни проблем и задач.

Зона музейного сбережения, выступает как приоритетная для государственных институций, использующих её как пространство, где можно внедрять любые нужные механизмы сборки индивида или репрезентации ценностей. Соответственно, это пространство, нуждающееся не только в экспликации на политическом или институциональном уровне, но на уровне тех процессов, которые и запускают механизмы традирования, сбережения, памятования, времени или компенсационной игры, т.е. на уровне онтики…

Завершить философский раздел хотелось бы очевидным для многих выводом о важности музейного института в общественном развитии. Для взрослеющего университета, развивающегося и растущего, наличие музея в инфраструктуре – это важный знак, говорящий о высоком культурном статусе образовательного учреждения, о нацеленности его на будущее.

2 Взгляды историков, педагогов и музейных работников на концепцию музея

Историки наиболее близки к музейной деятельности и во многом «повинны» в создании музеев и нынешнем бурном развитии музейного дела. Вторя философам, они развивают свою философию [5-8], споря о деталях концепции музея [9-13]. Отстаивание своих позиций и взглядов на музей говорит, с одной стороны, о различиях в представлении атрибутов этой сущности и их значении, разных контекстных средах музея, с другой, о продолжающемся формировании и развитии самой сущности – музея [12-17].

«Если первоначально между экспозицией и зрителем было стекло витрины, отделявшее реконструкцию прошлого или интерпретацию настоящего от реального мира, то новые музейные экспозиционные практики стремятся уничтожить любую границу между зрителем и субъектом показа. Следствием указанной технологии является, с одной стороны, развитие игровых форм, познавательных и просветительских программ, использующих любые воспроизведения музейных предметов (копий, макетов, моделей, репродукций), с другой – утрата способности узнавания посетителем свойств подлинного музейного предмета» [6].

Музей выступает в качестве обязательного социокультурного института, где общие тенденции массовой культуры побуждают видоизменять характер музейного пространства и превращать его в площадку для перформансов, хэппенингов, инсталляций и т.п.

«Музей – пространство тайны и интриги, предполагающее прежде открытость посетителя». При этом «большое значение приобретает эмоциональная нагруженность предмета, его способность вызывать переживания особого рода, т.е. предмет рассматривается не как носитель однозначного смысла, но как то, что даёт возможность множества интерпретаций» [5].

При этом большинство музейных работников придерживаются консервативной концепции музея, музея как храма, учреждения с особым статусом, считают не достойным для музея быть площадкой для самореализации не всегда «культурно подкованных» блогеров и разных представителей т.н. «современного искусства», и что партнёров для музея надо выбирать очень осторожно, ориентируясь на высокий уровень культуры и профессионализма… Привлекать в музей нужно уникальными экспонатами, интересными проектами, встречами с уникальными людьми и т.п., а не перформансами… Молодежь надо воспитывать в том духе, что поход в музей - это престижно, так же как на концерты классической музыки.

«Музей – важнейший институт сохранения наследия и научный центр, поэтому вольные интерпретации, порой в угоду социальной обстановке, не допустимы, ибо эта вольность ведёт к искажению исторической действительности, утрате памяти и формированию асоциального сознания» [13].

Согласно [17], проектирование музейной деятельности начинается с разработки основных документов. Это научные концепции, сценарии и проекты художественного решения. В концепции видов музейной деятельности рассматриваются:

-

■ в научно-фондовой работе - проблемы научного комплектования, учёта, хранения, изучения и использования музейных предметов и коллекций;

-

■ в научно-исследовательской работе - вопросы исследования музейных предметов и коллекций, среды их бытования, а также формы и методы их использования (важно проводить не только профильные исследования и изучение музейных предметов, но и социологические исследования с целью выявления восприятия музейной деятельности посетителем и для повышения эффективности использования музейного собрания);

-

■ в научно-просветительской работе - принципы деятельности музея и формы его сотрудничества с посетителем, ставятся проблемы разработки сценариев и методик работы с посетителем, использования интерактивных форм и применения методов музейной педагогики с дифференцированным учётом аудитории разных типов;

-

■ в экспозиционно-выставочной работе - вопросы научного подхода к экспозиционной публикации музейных предметов и коллекций, формы их использования, а также сценарии экспозиций и выставок;

-

■ в редакционно-издательской деятельности - вопросы подготовки музейных публикаций,

как научных, так и информационных;

-

■ в административно-хозяйственной деятельности - вопросы менеджмента и маркетинга в музее в соответствии с современными условиями.

Ролевые функции участников музейной деятельности могут не только меняться, но и дополняться. Посетитель музея - не только зритель. Он также выступает в роли творческого сотрудника музея, ученика, учителя, исследователя, интерпретатора. Он взаимодействует не столько с экспозицией, сколько с музейным предметом, находящимся в экспозиции, фондах, в ходе интерактивных занятий и т.д. Сводить задачи музея только к экспозиции, значить умалять сущность и значение музея как социального института.

Музей - не коммерческое учреждение, а социальный институт сохранения памяти и передачи опыта поколений. В музеях Западной Европы в 1970-е годы предпринималась попытка коммерциализации музеев, но к концу ХХ века там отказались от этой установки [17].

Первый в России учебник по теоретическим основам музееведения и методике музейной работы подготовлен в Российском институте культурологии Министерства культуры РФ [18]. В нём анализируются причины возникновения музеев в различных регионах мира, прослеживается становление и развитие музея как социокультурного института, показывается его место и роль в конкретной исторической эпохе. Рассматриваются социальные функции музеев, их научно-исследовательская работа, вопросы фондовой, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности, а также менеджмента и маркетинга.

Накопленный опыт философов, историков, культурологов, педагогов и музейных работников позволил выработать международные стандарты [19] и сформировать нормативную базу музейной деятельности [20, 21].

3 Нормативная база музейной деятельности

Обзор международных стандартов музейной деятельности представлен в работе [1 9], где анализируются разнообразие стратегий в различных странах, стандарты и лучшие практики в США, системы оценки музеев в Великобритании и Германии, музейные стандарты в Канаде, Новой Зеландии, Австрии, Нидерландах, Франции и Италии. Распространённое заблуждение относительно стандартов музейной деятельности заключается в том, что их воспринимают как ограничение для творчества. Стандарты задают не верхнюю, а лишь нижнюю планку. Можно провести параллель и с образовательными стандартами, которые задают минимальный уровень владения компетенциями, который должен приобрести каждый обучающийся.

Современный музей - это не только творческая деятельность, но и сложный технологический комплекс, который не может работать без стандартов. Такие документы, как «Инструкция по учёту и хранению музейных ценностей», являются стандартом для отдельных видов музейной деятельности.

Установление нижней планки качества позволяет музеям сохранить свои профессиональные рамки, которые в последние годы размываются. Введение аккредитационных схем с сопутствующими стандартами позволяет сохранять сущность понятия «музей» и не допускает использование термина для организаций, осуществляющих иные виды деятельности.

Система стандартов музейной деятельности - это своеобразный контрольный список для менеджмента музея. Принятие стандартов являются добровольным - это удобный инструмент для управления музеем, а не система унификации. Кроме того, стандарты должны изменяться, как изменяется сегодня сам музей.

В монографии [19] собран опыт многих стран, где музейные стандарты используются очень давно. Книга обращает внимание на важность стандартов в музейной деятельности и позволяет рассмотреть вопрос их применимости в практике российских музеев.

Федеральный закон (ФЗ) [20] определяет особенности правового положения Музейного фонда Российской Федерации (РФ), а также особенности создания и правовое положение музеев в РФ и распространяется на все действующие и вновь создаваемые музеи в РФ.

ФЗ определяет основные понятия (ст.3 ФЗ). В частности:

культурные ценности - движимые предметы материального мира независимо от времени их создания, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение;

музейный предмет - культурная ценность, качество либо особые признаки которой делают необходимым для общества её сохранение, изучение и публичное представление;

музей - это некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, а также для достижения иных целей, определённых настоящим ФЗ;

публикация - одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все виды представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путём публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, размещения сведений о музейных предметах и музейных коллекциях в Интернет.

Музеи в РФ создаются в форме учреждений для осуществления культурных, образовательных и научных функций некоммерческого характера (ст.26 ФЗ). При этом целями создания музеев в РФ являются (ст.27 ФЗ):

-

■ просветительная, научно-исследовательская и образовательная деятельности;

-

■ хранение музейных предметов и музейных коллекций;

-

■ выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

-

■ изучение музейных предметов и музейных коллекций;

-

■ публикация музейных предметов и музейных коллекций.

В [21] выработаны Единые правила организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций в РФ. В этих правилах прописаны: общие положения по хранению музейных предметов; требования к условиям микроклимата, обеспечивающим сохранность музейных предметов и защиту помещений от биологических повреждений; хранение предметов из металла и других материалов; хранение фотографических материалов; хранение цифровых музейных предметов; порядок использования музейных предметов и обеспечение физической сохранности музейных предметов и музейных коллекций; маркировка музейных предметов; рекомендации по функционалу цифрового репозитория и мн.др. полезной информации.

Не менее важны и детальные рекомендации по проектированию музеев (см. например, [22]), в которых разработчики могут почерпнуть сведения о классификации музеев, градостроительных принципах, составе и взаимосвязи помещений, организации экспозиций, методике проектирования, панорамах и диаграммах и мн.др.

4 Информационные технологии в концепции музея

В современном музее информационные технологии, базирующиеся на онтологии ПрО, играют значительную роль [23-26]. Есть опыт использования онтологий и онтологического подхода в информационной поддержке музейной деятельности [24, 25]. В работе [24] предложены онтология ПрО для формализации музейных сущностей и онтология безопасности для формализации существующей структуры безопасности музейного учреждения и обеспечения ограничения логического вывода на графе знаний, зависящего от уровня доступа. Пример применения онтологии верхнего уровня для проектирования базы знаний музея оптики описан в работе [25].

На рисунке 1 приведена обобщённая схема информационной деятельности в музейной сфере [23].

А

Культурные ресурсы

Анализ материала

D

Информационные технологии

в

Информационные ресурсы

Продвижение (социальная реализация)

Обозначение (описание)

Виртуальное конструирование

Интерпретация

Рисунок 1 - Обобщённая схема информационной деятельности в музейной сфере [23]

Переход A -> B (культурного ресурса в информационный) символизирует превращение истощаемого ресурса в синергетический. Переход B -> C означает превращение данных в информацию, т.е. когда данные начинают использовать, и интерпретация здесь - это особое использование. Интерпретация имеет автора, адресата и предполагает ответную реакцию в виде действий или мысли. Переходы C -> D и D -> A связаны с выбором инструментария и механизма реализации [23]. Современные музеи начинают активно справляться с этими задачами путём насыщения информационными технологиями музейной деятельности.

Информационные системы в музеях обладают рядом важных возможностей:

-

■ предоставляют справочную информацию по музею в целом (навигатор - поэтажные планы и инфраструктура музея и т.п.);

-

■ предоставляют информацию по экспозициям (увеличенные изображения экспонатов с подробными комментариями, раскрытие понятий, виртуальные экскурсии и т.п.);

-

■ информационно расширяют действующие экспозиции (сведения о предметах, отсутствующих в экспозиции; данные о прошедших выставках, мероприятиях и т.п.);

-

■ кратко представляют родственные музеи (российские и зарубежные);

-

■ усиливают восприятие за счёт применения мультимедиа технологий (звуковое сопровождение, видео- и управляемые панорамы);

-

■ предоставляют подготовленные материалы пользователям Интернет;

-

■ предоставляют разнообразные способы отбора и поиска необходимой информации;

-

■ позволяют проводить анкетирование посетителей.

5 Аэрокосмические музеи мира – база знаний и опыта

В более чем 70-ти странах мира созданы и функционируют авиационные и аэрокосмические музеи 3 . Наибольшее количество таких музеев в США, где в каждом из 50-ти штатов есть свои аэрокосмические музеи, а в одной лишь Калифорнии их более 30-ти. К сожалению, не во всех представленных в разного рода справочниках 4 авиационных музеев есть аэрокосмические музеи Самары и Тольятти, а российских музеев в них представлено всего 14-16.

В каталоге отечественных отраслевых музеев 5 присутствуют Музейно-выставочный центр «Самара космическая» и Центр истории авиационных двигателей имени академика Н.Д. Кузнецова 6 .

Аэрокосмические музеи пользуются большой популярностью, в т.ч. у молодёжи, т.к. представленные экспонаты и экспозиции передовой области науки и техники демонстрируют цивилизационный тренд развития, что привлекает молодое поколение. При этом проблема популяризации музеев, как важного социального и культурного института, стоит всё ещё остро. Появляются проекты, в которых музей выступает лишь как новая оригинальная среда для реализации тех или иных бизнес-идей.

Интересный ход нашёл фотограф в своём проекте «Сводите девушку в музей» 7 . Благая цель проекта - популяризация музеев среди молодежи. Суть проекта состоит в следующем. Девушки, желающие получить фотосессию бесплатно, отправляются с фотографом в музей. Гуляя по музею, героиня осматривает экспозицию под чутким оком объектива, эмоционально реагирует на увиденное... В итоге девушка получает заветные фото, а фотограф - очередной репортаж про интересный музей для читателей своего блога. Этот проект реализован в Музее авиации и космонавтики Пермского авиационного техникума имени А.Д. Швецова.

Подобный приём используется при изучении дисциплины «История науки и техники» в Самарском университете (на кафедре конструкции и проектирования летательных аппаратов, КиПЛА) уже более 10 лет [2]. Студенты, изучающие предмет, должны подготовить фотоотчёт о посещении музеев (предлагается не менее 3-х профильных, в данном случае аэрокосмических и близких к ним технических музеев), в которых необходимо выделить основные разделы музеев, отразить наиболее интересные экспонаты музеев, описать их и выполнить «селфи» ( selfie ), подтверждающее факт личного присутствия. Это «задание» современные студенты выполняют с особым удовольствием…

Время безжалостно уносит прожитое и нажитое, преобразует, изменяет, уничтожает, стирает в памяти цивилизации добытое знание и наработанный опыт. Задача музея - затормозить этот процесс, сохранить для потомков артефакты и культурный слой ушедшей эпохи, передать ценный опыт их создания, показать эволюцию знания, учить на примерах прошлого для формирования взгляда в будущее. Известная у онтологов формула «взгляд сверху, как проекция взглядов снизу» [27] здесь также работает продуктивно.

-

3 Список авиационных музеев - List of aviation museums - https://wikichi.ru/wiki/List_of_aviation_museums .

-

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Авиационные_музеи_России .

-

5 https://www.culture.ru/museums/institutes/science-technology-industry/aviation-space/location-russia .

-

6 https://www.culture.ru/institutes/6362/centr-istorii-aviacionnykh-dvigatelei-imeni-akademika-n-d-kuznecova .

-

7 https://starcom68-livejournal-com.turbopages.org/starcom68.livejournal.com/s/2240407.html

6 Онтологический подход в проектировании концепции музея

Кажущееся самым очевидным и простым в онтологии – это определение границ предметной области (ПрО). Однако, это не совсем так или совсем не так [27]. Постоянно изменяющаяся классификация наук, дифференциация и интеграция её дисциплин – убедительное тому подтверждение.

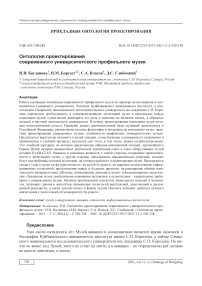

Условно следующий этап онтологического анализа - это выявление сущностей в ПрО и их атрибутирование (см. рисунок 2). Условно потому, что процесс этот итерационный, идущий параллельно, начиная с малых, нечётких приближений, устремляясь и углубляясь в детали. При этом, в непрерывном пространстве знаний всегда не доходя до чётких границ ПрО (см. сноску в разделе 1), до определений сущностей и понятий, их отношений и взаимосвязей, а также значений выявленных атрибутов.

Рисунок 2 – Основные сущности онтологического подхода к формированию ПрО

ПрО как системы, согласно Г.П. Щедровицкому, «…невещные образования. Они состоят из связей, из процессов, и именно процессы определяют их границы» [28]. Если уйти дальше в историю, то следует вспомнить К. Маркса и его определение сущности человека, которая «не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений» [4]. Т.е. процессы и отношения между сущностями определяют границы исследуемой ПрО, сами же сущности могут быть акторами в разных ПрО. В исследуемой ПрО важны роли, которые выполняют сущности в этой ПрО.

Поэтому далее не мене важный этап - исследование происходящих процессов в ПрО, оценка их, формирование и формализация критериев как самих процессов, так и сущностей (акторов, их программных агентов), участвующих в этих процессах. В итерационном процессе исследования ПрО происходит накопление знаний, которое позволяет приблизиться не столько к формированию, сколько к временным соглашениям самих понятий в ПрО и их определений, к выработанным критериям, характеризующим происходящие (моделируемые) процессы в ПрО, к моделям агентов.

-

6.1 Границы ПрО «профильный университетский музей»

Чем определяются границы любой ПрО, являющейся искусственным образованием? А тем же, что и границы любого государства. Теми, кто живёт в нём, т.е. теми сущностями, которые определяют права на всё то, что находится внутри географических границ, их коммуникациями, взаимодействиями, т.е. собственными атрибутами этих сущностей и процессами, протекающими внутри этих границ.

В случае с музеем границы его ПрО можно очертить следующим образом. В первую очередь - это границы ПрО, того профиля, той темы, той идеи, которую вносят разработчики музея. Отсюда подбор тематических артефактов, содержание и описание экспозиций. Определение целевой аудитории, на которую рассчитан музей, её приоритеты, её потребности, личностный профиль посетителя. Именно атрибуты целевой аудитории являются основными критериями в стиле подачи музейного материала, в оформлении музейных помещений.

Территориальные границы - физические границы помещений, которые занимает музей, -это тот ресурс, которым располагает или готов выделить учредитель музея. Здесь также важно и месторасположение этих помещений относительно тех сущностей, которые взаимодействуют.

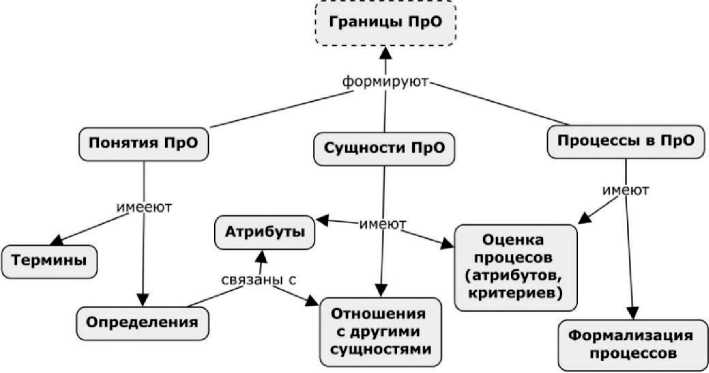

В музее авиации и космонавтики Самарского университета (расположенного в корп.3) предполагается существенно расширить границы ПрО (территориальные и предметные) за счёт включения новых для него локаций. Это те имеющиеся у университета ресурсы, которые уже задействованы в учебном процессе, в частности (см. рисунок 3):

Рисунок 3 - Ресурсы Самарского университета, которые могут быть задействованы как новые локации музея авиации и космонавтики имени академика С.П. Королева

-

■ созданный в 1953 году учебный аэродром, на котором представлены образцы авиационной техники: самолеты марок Ту, Як, Ан, вертолеты Ми и др. (расположен в поселке Смышляевка, в 20 км от кампуса Самарского университета);

-

■ крупнейший в Европе Центр истории авиационных двигателей имени академика Н.Д. Кузнецова, содержащий около 50 отечественных и зарубежных поршневых, газотурбинных и прямоточных воздушно-реактивных двигателей, включая такие редкие экземпляры как JUMO -004, AVON , М -601Е, НК-4, НК-6, АИ-26В и др. (корп.14);

-

■ класс самолетного оборудования и класс самолетных агрегатов кафедры КиПЛА, в которых представлены в т.ч. такие редкие экспонаты как крылья самолетов Boston , Super Aero , МиГ-15, Як-25, Су-15, Ил-28 и др. (корп.10);

-

■ музей истории КуАИ-СГАУ (корп.3а).

-

6.2 Сущности и процессы

Территориальная распределённость локаций музея для современных его посетителей не будет являться препятствием, т.к., с одной стороны, установка веб-камер в локациях позволит в режиме реального времени (онлайн-трансляции с камер на экраны в музее) добиться эффекта присутствия в этих локациях и наблюдать за ходом учебного процесса в них. С другой стороны, установка мониторов (экранов) в музее под эти новые локации позволит подключить виртуальные туры по ним. Разработка виртуальных туров расширит аудиторию музея за счёт внешних пользователей, даст возможность им и посетителям самостоятельно изучать музейные артефакты.

Музей завтрашнего дня должен стать любимым местом проведения досуга целевой аудитории. Необходимо создать «моду» на посещение музея. Задача музейных работников – использовать потребность человека в культурном отдыхе. Решить эту задачу можно с помощью методов, основанных на активном участии посетителей в процессе познания. Одним из таких методов может быть представление музейной коммуникации как игры. Чтобы личность получала удовольствие от процесса познания, необходимо формирование соответствующих привычек. В этом случае посещение музея может стать своеобразным промежуточным звеном между развлечением и учёбой. Кратко метод можно описать так: История + Игра + Творчество = Созидательная личность. Музей с его спецификой и возможностями способен в игровой форме научить людей получать удовольствие от творчества. Таким музеем и должен стать музей авиации и космонавтики имени С.П. Королева.

Важными сущностями в музее являются экспонаты: реальные (настоящие и их копии или макеты) и виртуальные (компьютерные модели, онлайн демонстрации и др.), и их информационное сопровождение в различных формах. Наибольшую ценность представляют подлинные артефакты, соответствующие тематике музея.

Действующими лицами в музее (акторами) являются посетители и работники музея, которые стремятся помочь посетителям максимально интересно (с пользой) провести время. Для этого необходимо атрибутировать сущности с учётом их ролевого поведения и их интересов в ПрО, а также сформировать критерии, оценивающие процесс совместного их функционирования.

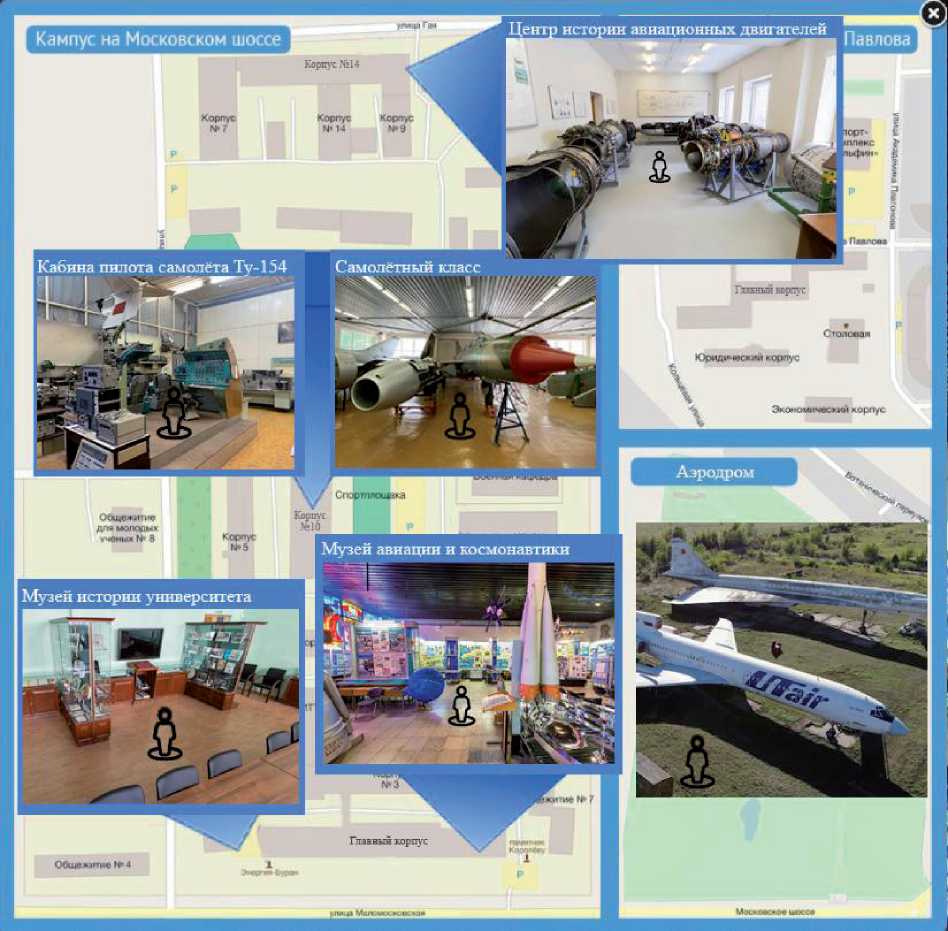

Разработка приложения с технологией дополненной реальности позволит пользователю самому принимать активное участие в экскурсии. При наведении камеры своего смартфона на определённую метку ( QR код) экспоната музея на экране смартфона появится онлайн-гид, рассказывающий (и возможно, показывающий, см. рисунок 4) подробную информацию о выбранной теме или экспонате (например, про выбранный пользователем временной период становления авиации или историю создания и характеристики представленного артефакта).

Оснащение музея двуязычными аудио-гидами и основными надписями – непреложное требование к современному музею. В рамках модернизации действующего музея авиации и космонавтики планируется обновить информационные стенды, добавив в них мультимедийное оборудование (экраны, сенсорные экраны и справочный киоск). Предполагается использовать фрагмент фюзеляжа самолёта с мультимедийными экранами, встроенными в иллюминаторы, для показа истории авиации (рисунок 5).

После прохождения всей экскурсии пользователю можно предложить тест на знание музея. Успешно пройдя его, пользователь может получить сувенир на память (рисунок 6), который может изготавливаться на 3D принтере во время проведения экскурсии. Совмещение передовых технологий с музейными экспонатами – историческими артефактами позволит воочию увидеть прогресс техники, «заразиться» стремлением к новым знаниям. Подобные решения, наряду с летающими дронами и машущими крыльями аппаратами, наличие оригинальной подсветки, движущихся моделей и экспонатов, применение технологий виртуальной, дополненной и расширенной реальности, а также релакс-зоны в форме салона самолета (рисунок 7) позволят добиться желаемого впечатления у посетителей об университете будущего.

В рамках реализации идеи создания музея будущего, уместна демонстрация перспективных разработок Самарского университета. В частности, предлагается использовать разрабатываемые в университете инновационные учебнотренировочные комплексы, адаптированные в своей реализации на целевую аудиторию музея. В качестве примеров подобных разработок могут быть задействованы:

-

■ учебно-тренировочный комплекс для операторов беспи

лотных летательных аппаратов (БПЛА), объединяющий в себе виртуальную реальность и реальный дрон 8 (см. рисунок 8);

-

■ робот-проектант самолёта (см. рисунок 9) [29] и др. раз

работки.

Подобные приёмы уже нашли своё воплощение в авиационных музеях, в частности, в музее Aeroscopia завода Airbus в Тулузе. На рисунке 10 представлены фрагменты фотоотчёта о посещении этого музея. Французский «робот-проектант» сначала показывают три типа самолетов, которые нужно собрать. Потом предлагает на выбор носовые части, двигатели, киль и др. Можно склеить даже уродца, который в воздух не поднимется... Собрав, например, Конкорд, его можно покрасить и дать ему имя.

Рисунок 4 – Проект онлайн экскурсовода по музею авиации и космонавтики Самарского университета

Рисунок 5 – Демонстрация филь-

мов на экранах, встроенных в фюзеляж

Рисунок 6 – Вариант музейного сувенира

Рисунок 7 – Релакс-зона для посетителей музея

-

8 Самарские ученые разработали уникальный тренажер, который упростит и ускорит обучение пилотов БПЛА. - https://ssau.ru/news/18853-samarskie-uchenye-razrabotali-unikalnyy-trenazher-kotoryy-uprostit-i-uskorit-obuchenie-pilotov-bpla .

Рисунок 8 – Учебно-тренировочный комплекс для операторов БПЛА

Рисунок 9 - Внешний вид демонстрационного образца «Робота-проектанта» [29]

Есть также тренажёр, сидя в котором и управляя виртуальным самолетом нужно попасть в 10 кругов, которые возникают на экране то выше, то ниже горизонта 9 …

Рисунок 10 – «Робот-проектант самолёта» и тренажёр управления виртуальным самолётом в музее Aeroscopia завода Airbus в Тулузе

-

9 Aeroscopia - лучший авиационный музей. Fotografersha. 2015-12-15.

-

6.3 Первые шаги к реализации проекта обновления университетского музея

Предлагая инновационные решения в музее будущего, важно сохранить преемственность в материале и экспозициях музея, сохранить общий архитектурно-художественный стиль музея, как памятника историко-культурного наследия 70-х годов прошлого века. Это фронтон и витражи, выполненные заслуженными художниками и скульпторами, которые делают музей уникальным, подчеркивая мировоззренческую сущность аэрокосмической тематики. Стоит отметить высокий научный уровень существующей экспозиции и необходимость сохранения такого же уровня в обновлённом музее.

Университетский музей - это хранилище коллекций, которым управляет университет, обычно основанный для помощи в обучении и исследованиях в высшем учебном заведе-нии10.

Проектированием музеев на профессиональной основе занимаются различные компании, бизнес-предложения которых можно найти в Интернет. Спектр предложений широк: от разработки научной концепции музея 11 , музейного проектирования 12 , философии музея 13 до готовых решений музейных проектов 14 . Например, компания Milkh 15 специализируется на проектировании и изготовлении музейных экспозиций, интерактивных выставках и корпоративных музеях, подготовив десятки проектов в России, Испании и Сингапуре. Для разработки проекта музея под ключ обычно привлекают сценаристов, архитекторов, кураторов, конструкторов, инженеров и программистов.

Всё начинается с разработки концепции как основы будущей экспозиции. Когда концепция готова, приступают к дизайн-проекту. В осуществлении задуманного важное значение имеет музейная сценография 13 , которая обладает ассортиментом разнообразных инструментов, включающим: нарративное проектирование; работу с содержанием; научную коммуникацию; интерпретативный и графический дизайн; мультимедиа; свет; проектирование пользовательского опыта. Совокупность этих инструментов, техник и технологий, помноженная на талант и энтузиазм участников процесса, обеспечит достижение поставленной цели.

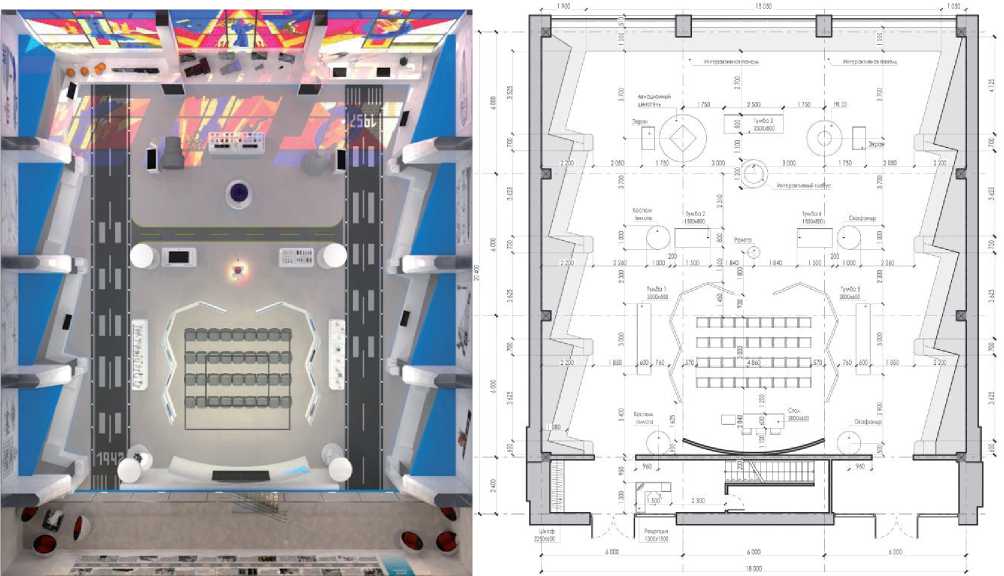

На рисунке 11 представлен один из вариантов планировки музея Самарского университета, который демонстрирует продвижение разработанной концепции в жизнь.

Заключение

«Университетские музеи сегодня могут не только демонстрировать развитие науки и достижения учёных, работавших в университете, но и репрезентировать институциональное наследие как для внутриуниверситетской среды, так и для потенциальной целевой аудитории университета»16 [30]. Хорошим примером институциональной интеграции является Музей истории авиации и космонавтики имени С.П. Королева в Самарском университете, который, первоначально планирует взять «под крыло» внутри университетские локации, способен в перспективе виртуально объединить и музеи, существующие на самарских предприятиях аэрокосмического профиля (ПАО Кузнецов, АО Авиакор, РКЦ ЦСКБ Прогресс, ОАО «Авиаагрегат» и др.). Такой подход позволит объединить различные коллекции музеев в едином контексте и сформировать университетскую идентичность, где объекты могут рассказать несколько историй с различных точек зрения. Виртуальная интеграция с родствен- ными музеями страны и мира – следующий шаг продвижения музея авиации и космонавтики им. С.П. Королева.

а) б)

Рисунок 11 – Проект планировки музея Самарского университета, подготовленный ООО «ИНТЕТИКС»

-

а) общий вид в плане; б) план привязки и размещения экспозиционного и мультимедийного оборудования

Включение музея в цифровое университетское пространство гармонизирует процесс автоматизации бизнес-процессов [31], органично впишет его в образовательный и научный контекст университета, будет содействовать более тесному взаимодействию университета и внешней среды с входным и выходным потоками обучающихся, исторически и предметно объединив их.

Список литературы Онтология проектирования современного университетского профильного музея

- Hudson, K. A social history of museums: What the Visitors Thought / K. Hudson // London. 1975. 210 p.

- Боргест, Н.М. Историческая ответственность инженера / Н.М. Боргест. - Самара: Изд-во Самарского университета, 2018. - 120 с.

- Соколов, Б.Г. Онтология культурного наследия: музей в эпоху постмодерна. Часть 1. / Б.Г. Соколов // -СПб.: СПбГУ, ВВМ, 2010. - 134 с.

- Маркс, К. Тезисы о Фейербахе. - М.: Советская энциклопедия, 1956. (Большая советская энциклопедия: в 51 т. / гл. ред. Б.А. Введенский; 1949—1958) Т.42. - С.100-101.

- Пиотровский, М.Б. Философия музейного дела / М.Б. Пиотровский // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер.6, 2006, вып.1. с.7-10.

- Философия музея / под ред. М.Б. Пиотровского. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 192 с.

- Лещенко, А.Г. Кеннет Хадсон о социальной истории музеев / А.Г. Лещенко // Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. 2008. №10. С.241-250.

- Гнедовский, М.Б. Музей и образование: материалы для обсуждения // М. Б. Гнедовский, Н. Г. Макарова, М. Ю. Юхневич. - М.: ВНИК «Школа», 1989. - 246 с.

- Решетников, Н.И. Музей - хранилище социальной памяти / Н.И. Решетников // Философия бессмертия и воскрешения: По материалам VII Федоровских чтений. Вып. 1 М.: Наследие, 1996;

- Решетников, Н.И. Музей и проектирование музейной деятельности: учебное пособие / Н.И. Решетников. Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: МГИК; Нижний Новгород: ЭПИ «Открытый текст», 2015. http ://opentextnn.ru/old/museum/Museum_textbook/index. html@id=5820.

- Музей и его научные исследования. Опыт и проблемы изучения историко-культурного наследия. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, состоявшейся 26-27 апреля 2019 г. в г. Долгопрудном Московской области / Науч. ред. и сост. Н.И. Решетников. М.: Изд-во МГИК, 2020. - 160 с. - http://opentextnn.ru/museum/konferencii-i-nauchnye-seminary-v-muzejah/muzej-i-ego-nir/.

- Музей и демократия. Серия электронных изданий MUSEUM PRO. Выпуск 1.0. М.: РИК, 1997. С.148. -http ://museum. ru/future/lmp/web/archive/m-pro_ 1 .pdf.

- Музей и его научные исследования. Вып. 3 Авторские статьи выпускников курсов переподготовки ФДПО МГИК / Науч. ред. и сост. Н.И. Решетников. Изд-во ЭПИ «Открытый текст», 2021 - 250 с. http://opentextnn.ru/wp-content/uploads/muzej -i-nauch. -issl_-3 .pdf.

- Веселицкий, О.В. Понятие и сущность художественного проектирования музейных экспозиций / О.В. Ве-селицкий // Вопросы музеологии. 2010. №1. С. 121-125.

- Андреева, И.В. Экспозиционные материалы как понятие музееведения: определение, классификация, характеристика основной группы / И.В. Андреева // Вестник ЧГАКИ. 2011. №1 (25). С.20-25.

- Шушара, Т.В. Музейная педагогика как современная инновационная педагогическая технология / Т.В. Шушара, Г.В. Ридченко // Гуманитарные науки. 2016. №3(35). С.36-40.

- Решетников, Н.И. Музей и музееведческие проблемы современности/ Н.И. Решетников // Электронное периодическое издание «Открытый текст», 2016. - http://opentextnn.ru/old/museum/N.I.Reshennikov. _Museum_and_the_Museological_problems_of_modernity/index.html.

- Юренева, Т.Ю. Музееведение / Т.Ю. Юренева // Учебник для высшей школы. — 2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004. 560 с. («Gaudeamus»).

- Музейные стандарты: международный опыт: коллективная монография / под ред. И.А. Гринько, М.Б. Гне-довского. - М.: Перспектива, 2019. - 97 с. -https://www. academia. edu/41531604/Музейные_стандарты_международный_опыт_коллективная_мо нограф ия_под_ред_И_А_Гринько_М_Б_Гнедовского_М_Перспектива_2019_97_с.

- Федеральный закон РФ от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

- Приказ Министерства культуры РФ от 23 июля 2020 г. N 827 «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций» (с изменениями и дополнениями).

- Рекомендации по проектированию музеев / ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева. - М.: Стройиздат, 1988. - 48 с.

- Музей будущего: информационный менеджмент / Сост. В.А. Лебедев. Научные редакторы А.В. Лебедев, Е.Л. Иванова, Е.А. Лебедева. - М.: АНОК «Музей будущего». 2001. 217 с. http://future.museum.ru/lmp/books/info_man.htm.

- Хайдарова, Р.Р. Онтологический подход к автоматизации процессов контроля микроклимата и безопасности музейных объектов / Р.Р. Хайдарова, А.С. Конев, М.В. Лапаев, И.Б. Бондаренко // Научно -технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2019. Том.19, №1. С. 118-125. - DOI: 10.17586/2226-1494-2019-19-1-118-125.

- Баландин, Е.А. Опыт использования онтологий верхнего уровня при проектировании базы знаний музея оптических технологий / Е.А. Баландин, Ю.В. Катков, Д.И. Муромцев, И.Н. Починок // II Всероссийская конференция с международным участием «Знания-Онтологии-Теории» (ЗОНТ-09). 20-22 октября 2009 г. 8 с. - http://www.mathnsc.ru/conference/zont09/reports/18Muromcev-Katkov-Pochinok-Balandin.pdf.

- Музейная экспозиция: теория и практика, искусство экспозиции, новые сценарии и концепции. На пути к музею XXI века / Отв. ред. М.Т. Майстровская // Сборник научных трудов. М. РИК, 1997. 216 с.

- Боргест, Н.М. Границы онтологии проектирования / Н.М. Боргест // Онтология проектирования. - 2017. -Т. 7, №1(23). - С. 7-33. - DOI: 10.18287/2223-9537-2017-7-1-7-33.

- Щедровицкий, Г.П. Оргуправленческое мышление: идеология, методология, технология (курс лекций) / Из архива Г.П. Щедровицкого. Т.4. ОРУ(1), 2-е изд., М., 2003. 480 с.

- Боргест, Н.М. Робот-проектант: фантазии и реальность / Н.М. Боргест, Ал.А. Громов, Ан.А. Громов, Р.Х. Морено, М.Д. Коровин, Д.В. Шустова, С.А. Одинцова, Ю.Е. Князихина // Онтология проектирования. 2012. №4(6). С.73-94.

- Kozak, Z. The role of university museums and heritage in the 21th century / Z. Kozak // The museum review. 2016. Vol. 1. № 1.

- Боргест, Н.М. Будущее университета: онтологический подход. Часть 3: автоматизация бизнес-процессов / Н.М. Боргест // Онтология проектирования. - 2014. - №4 (1). - С.24-41.