Онтология проектирования точного земледелия: состояние вопроса, пути решения

Автор: Боргест Н.М., Будаев Д.В., Травин В.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 4 (26) т.7, 2017 года.

Бесплатный доступ

Развитие аэрокосмических и информационных технологий, наряду с успехами в агрохимии, семеноводстве и биологии в целом, позволили поднять эффективность земледелия и растениеводства. В статье представлен краткий обзор работ в предметной области «точное земледелие». Рассмотрены вопросы информационной поддержки точного земледелия в области рационального распределения ресурсов на основе использования средств дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Рассматриваются различные типы летательных аппаратов (ЛА) от космических спутников до дронов, способных осуществлять ДЗЗ для сельхозпроизводителей. Результаты мониторинга сельхозугодий ЛА позволяют в оперативном режиме принимать локальные и стратегические решения по ситуациям, которые в реальной жизни характеризуются большой динамикой. Наличие у аграриев соответствующего инструментария в виде баз знаний и данных, систем поддержки принятия решений повышает эффективность земледелия. В работе рассмотрены различные предметные онтологии (онтологии растений, онтологии признаков растений, онтологии экспериментальных условий и др.) и онтологии задач, решаемых в области точного земледелия. Представлены оригинальные результаты онтологического моделирования исследуемой области на основе конструктора баз знаний, разрабатываемого компанией «Разумные решения». Для решения задачи распределения ресурсов и планирования работ предлагается использовать мультиагентный подход.

Точное земледелие, онтология, мультиагентные технологии, конструктор баз знаний

Короткий адрес: https://sciup.org/170178766

IDR: 170178766 | УДК: 631.3.635 | DOI: 10.18287/2223-9537-2017-7-4-423-442

Текст научной статьи Онтология проектирования точного земледелия: состояние вопроса, пути решения

Развитие аэрокосмических и информационных технологий [1-8], наряду с успехами в агрохимии, семеноводстве и биологии в целом, позволили поднять эффективность земледелия и растениеводства [9-15]. О бурном росте научно-исследовательских и прикладных работ в области точного земледелия свидетельствует вал публикаций в отечественной и зарубежной печати, в Интернете, наблюдается активное обсуждение этой темы на форумах и конференциях [16-24].

В основе научной концепции высокоточного (прецизионного или координатного) земледелия лежат представления о существовании неоднородностей (рельеф и процессы рельефо-образования, мерзлотные явления и неоднородность снежного покрова, неоднородность почвообразующих пород, воздействие грунтовых и дождевых вод, пестрота растительного покрова, воздействие животного мира и деятельность самого человека). Точное земледелие — комплексная высокотехнологичная система сельскохозяйственного менеджмента, включающая в себя технологии глобального позиционирования (GPS), географические информацион- ные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield Monitor Technologies), технологию переменного нормирования (Variable Rate Technology) и технологии дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) [25].

В статье предлагаются способы формирования оценки и выбора концептуальных решений в рамках выполнения прикладных научных исследований и экспериментальных разработок по теме: «Разработка моделей, методов и средств сетевого взаимодействия для построения группировок аэрокосмических систем ДЗЗ для решения задач точного земледелия», проводимых группой самарских компаний, университетов и академических институтов.

1 «Точное земледелие» в Сколково: текущая ситуация и перспектива

Первая конференция «Точное земледелие» в Сколково прошла в 2016 году и собрала более 40 российских и международных докладчиков и свыше 350 специалистов аграрного бизнеса. Мероприятие показало, что в России уже существуют примеры успешной разработки и внедрения технологий точного земледелия, однако основная часть сельхозпроизводителей не используют возможности новых технологий для повышения экономической эффективности работы сельхозпредприятий.

Прошедшая в марте 2017 года вторая конференция [20] наглядно показала текущее состояние развития российского агропрома и, в частности, состояние его информационной поддержки, способной поднять эффективность земледелия. Инженерные и ИT-решения помогают сельхозпроизводителям выйти на новый уровень эффективности производства, и поэтому всё больше российских сельскохозяйственных предприятий начинают проявлять интерес к технологиям точного земледелия.

В докладе [21] представлены технологии поддержки принятия решений в агропромышленном комплексе (АПК). В частности, с опорой на прогноз научно-технологического развития АПК отмечаются такие ключевые технологии как:

-

■ технологии локально дифференцированного, адаптивного внесения удобрений и средств защиты растений (СЗР);

-

■ технологии диагностики дефицита макро- и микроэлементов в питании сельскохозяйственных растений в режиме реального времени;

-

■ технологии робототехники на основе искусственного интеллекта, роевого интеллекта, машинного обучения.

Стратегия научно-технологического развития России наметила «переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта» [21].

На конференции [20], на платформе «Национальные технологические инициативы» представлен ряд важных для сельского хозяйства направлений: точное земледелие (FoodNet), дистанционное зондирование земли (SpaceNet) и мониторинг в сельском хозяйстве (AeroNet). При участии индустриальных партнеров Фонда «Сколково» ведётся активная интеграция этих технологий на обширных посевных площадях России.

Учёные из Казахского агротехнического университета под девизом «Smart Agriculture is New Agricultural Revolution» представили своё видение умного сельского хозяйства и его перспективы [22].

Новые возможности спутникового сервиса ВЕГА-Pro для решения задач оценки состояния и используемости земель представлены в докладе сотрудников Института космических исследований (ИКИ) РАН и ООО «ИКИЗ» [23]. ВЕГА-Pro - это основанный на спутниковых технологиях сервис для оперативного анализа состояния растительности. В основе сервиса - архивы данных о состоянии растительности, полученные на основе спутников. По любому району в сервисе имеются оперативные и архивные данные с начала 21-го столетия. Сервис в основном ориентирован на использование общедоступных зарубежных и российских данных от 20-спутниковых приборов [26].

В основу сервиса легли многолетние разработки ИКИ РАН в области автоматизированных методов и технологий сбора, обработки и распространения спутниковых данных. Поддержку работы сервиса ВЕГА-Pro осуществляет ООО «ИКИЗ», компания-участник Кластера космических технологий и телекоммуникаций Сколково.

В докладе [24] представлен сервис дистанционного мониторинга состояния растительности и условий земледелия Геоаналитика.Агро 1 . Геоаналитика.Агро — облачный геоинфор-мационный веб-сервис, предназначенный для поддержки принятия решений в области сельского хозяйства, решения комплекса производственных и управленческих задач, стоящих перед сельхозпроизводителями, органами государственной власти, представителями бизнеса, страховых компаний и инвесторов. В докладе выделены основные направления информатизации сельского хозяйства:

-

■ точное земледелие (дифференцированный посев, внесение удобрений, прогноз урожая);

-

■ ДЗЗ (широкое внедрение дистанционных методов сбора информации);

-

■ облачные сервисы (получение информации в режиме реального времени);

-

■ контроль и учёт (датчики учёта, системы мониторинга подвижного состава);

-

■ мобильные приложения (широкое внедрение мобильных решений).

Стоит выделить опыт внедрение технологий точного земледелия в компании «Русагро» (К. Алифанов), облачный сервис «История поля» компании ГЕОМИР (И. Воронков), робототехнику и беспилотные технологии для сельского хозяйства в докладе представителя Национальной ассоциации участников рынка робототехники (А. Конюховская), опыт применения технологий точного земледелия на примере хозяйства «Белокалитвинская» (П. Чекин) [20].

Наряду с явными успехами в области точного земледелия Д. Мусатов из компании «KPMG» отметил отсутствие интереса к высоким технологиям в агросекторе. В частности, были названы причины, которые затрудняют массовое внедрение технологии точного земледелия. Это: отсутствие инвестиций на долгий период, узкая применимость – лишь для высокодоходных культур, и низкий уровень государственной поддержки, который составляет менее 5 %. О необходимости подготовки и переподготовки кадров для сельского хозяйства в новых условиях говорили многие участники конференции [20].

2 Предметная область

В работе в качестве предметной области (ПрО) рассматривается точное земледелие [25, 27-33] и, в частности, вопросы его информационной поддержки в области рационального распределения ресурсов на основе использования средств ДЗЗ. Результаты ДЗЗ позволяют в оперативном режиме принимать локальные и стратегические решения по ситуациям, которые в реальной жизни характеризуются большой динамикой. Наличие у аграриев соответствующего инструментария повышает эффективность земледелия. Точное земледелие применяется для улучшения состояния полей и агроменеджмента по направлениям:

-

■ агрономическое : учитываются реальные потребности культуры в удобрениях;

-

■ техническое : улучшается планирование сельскохозяйственных операций;

-

■ экологическое : сокращается негативное воздействие сельхозпроизводства на окружающую среду;

-

■ экономическое : повышается эффективность агробизнеса.

-

1 Геоаналитика.Агро - http://agro.geoanalitika.com/

Сегодня аграрии могут точно рассчитать количество семян, удобрений и других ресурсов для каждого участка поля. После составления карт полей с указанием характеристик каждого его участка создаётся возможность рационально распределять ресурсы между ними [27].

Область исследований включает в себя поиск адекватных реальной производственной ситуации методов повышения эффективности земледелия за счёт рационального планирования ресурсов, имеющихся в распоряжении сельхозпредприятия, включая возможность получения необходимых для агробизнеса данных от сторонних источников. Выбор методов, средств и технологий должен учитывать динамику реальных производственных процессов и ситуаций, неоднородность полей, качества семенного фонда и вносимых удобрений, качества сева культур, их обработки, непредсказуемость и риски климатических и погодных условий, логистические, технологические и технические сбои, человеческий фактор и др.

Разрабатываемые системы информационной поддержки точного земледелия должны опираться на актуальные данные о состоянии всех имеющихся ресурсов у сельхозпроизводителя, на знаниях об агропроизводстве, технологических процессах получения и обработки данных ДЗЗ с космических аппаратов (КА) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), характеристиках типового оборудования КА и БПЛА, возможностях (временн ы х, организационных, технических, погодных) и потребностях (стоимостных, энергетических) их участия в поставке актуальной информации для принятия решений.

3 Средства и способы ДЗЗ

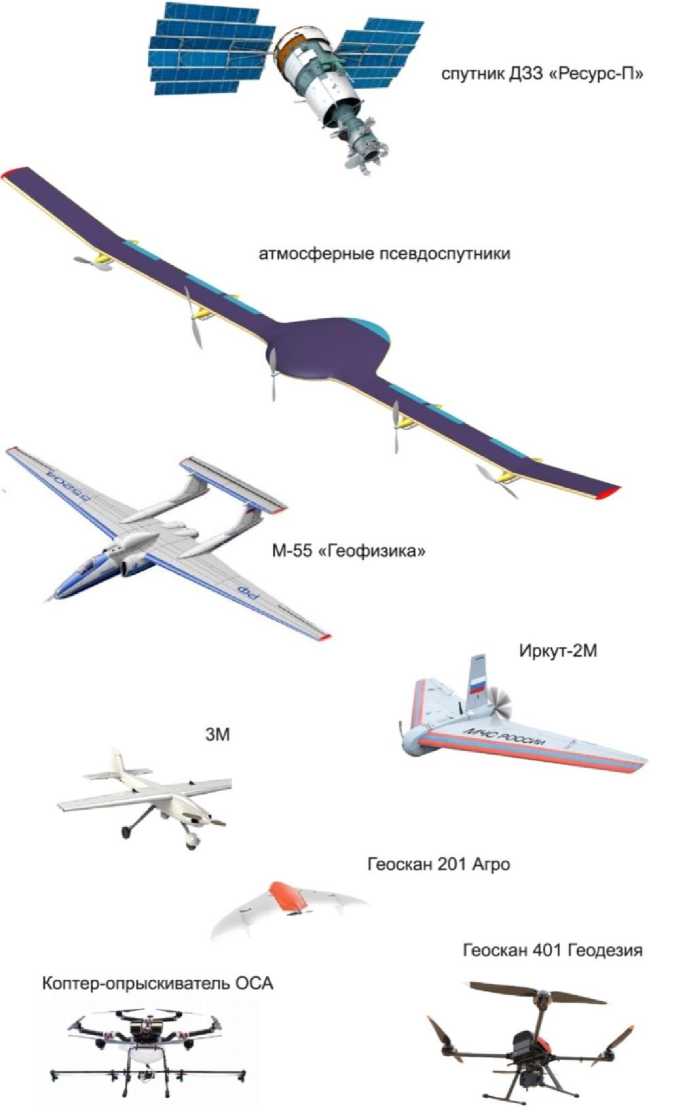

На рисунке 1 представлены основные типы современных и перспективных отечественных аэрокосмических средств, которые применяются для ДЗЗ. Это космические спутники (спутник ДЗЗ «Ресурс-П»), атмосферные псевдоспутники (АПС - например, разработка Самарского университета для высот 20-25 км), высотные самолеты (М-55 «Геофизика»), беспилотные самолеты на средних высотах (авиационный комплекс дистанционного зондирования Иркут-2М), БПЛА на низких высотах (Геоскан 201 Агро, 3М, Коптер-опрыскиватель ОСА и др.). На одном лишь Интернет-ресурсе «Российские беспилотники» [34] представлено более 30 беспилотных комплексов: самолётные, мультироторные, вертолётные, аэростаты, конвертопланы, автономные беспилотники и др.

Каждый из представленных типов летательных аппаратов (ЛА) и соответствующим техническим, программным и организационным обеспечением имеет свои « возможности » и « потребности » в реализации задач ДЗЗ. Эти «возможности» ЛА определяют содержание задач и точность ДЗЗ, периодичность зондирования сельскохозяйственных участков, погодные и климатические условия работы, способ хранения, обработки и передачи данных в виде, удобном для анализа пользователям (агрономы, управленцы и др.). «Возможности», которыми располагают ЛА, должны соответствовать «потребностям», которые формулируют специалисты в растениеводстве, а «потребности» аэрокосмических систем в материальных, финансовых, организационных, энергетических ресурсах должны покрываться «возможностями» аграриев, т.е. наличием у них обеспечивающих эти возможности ресурсов.

Точное земледелие — это в первую очередь высокотехнологический менеджмент. Он включает в себя систему технических и организационных мер [14]. Вот некоторые рекомендации, основанные на практике внедрения точного земледелие [20-24]:

-

■ Необходимо проработать полноценное техническое задание и иметь чёткий план реализации проекта внедрения точного земледелия с конкретными этапами.

-

■ Руководителем проекта должен быть специалист с соответствующими полномочиями, неподчиненный агрономической и техническим службам, с мотивацией на результат.

-

■ Покупать только те услуги, результат которых будет применяться в проекте.

Рисунок 1 - Основные типы современных и перспективных отечественных аэрокосмических средств ДЗЗ

Главная проблема большинства технологических разработчиков в том, что они не вполне понимают особенности агросектора, что в их коммуникациях с представителями агробизнеса не хватает системности [14].

4 Требования к способам представления знаний

Универсального способа представления знаний, знаний о мире, о процессах в нём, к сожалению, нет. Хорошо формализованные знания позволяют эффективно использовать мате- матический аппарат, содержательные знания развивают семантическое моделирование. База знаний (БЗ) является одним из важнейших компонентов интеллектуальной системы, которая создаётся на основе знаний высококвалифицированных специалистов. При построении БЗ важным является выбор способа представления знаний. Основные типы моделей представления знаний, которые применяются к процессу построения БЗ, включают [35, 36]: продукционные модели; семантические сети; фреймовые модели; онтологии; и др.

Эти и другие способы представления знаний в определённой степени лишь инструмент, который хорош, когда соответствует обрабатываемому материалу и условиям применения. Особое место в формализации знаний занимает бурно развивающееся направление онтологического анализа и моделирования, особенно в системах искусственного интеллекта. Отсюда понятен выбор специалистами-аграриями [28-29, 37-44] этого способа представления знаний, который включает тезаурус, тематические БЗ в форме онтологий ПрО.

Для получения согласованного набора описаний агротехнологий все артефакты, используемые в описаниях, сводятся в глоссарий и только через него используются и добавляются в разрабатываемую систему. При стремлении к созданию расширяемых информационных интеллектуальных систем, в том числе и за счёт сторонних разработчиков программных модулей, математических моделей и собственно описаний агротехнологий, возникает известная проблема однозначности определений типов и понятий в ПрО и их взаимосвязей.

Считается, что специалистам в исследуемой ПрО необходимо вести работы для создания единого для всех формализованного описания хотя бы основных понятий ПрО. Базы знаний должны не позволять исчезнуть знаниям выбывающих специалистов (уход на пенсию, увольнение и пр.) и хранить большие объёмы данных и знаний из различных источни-ков.Онтологии обеспечивают словарь для представления и обмена знаниями о ПрО и множество связей, установленных между терминами в этом словаре [29].

Системная инженерия состоит из моделирования и формализации процесса разработки системы. Согласно международному стандарту ISO/IEC 15288 cистемную инженерию можно определить как процесс, который преобразует исходные требования и спецификации в эффективно функционирующую систему. На первоначальных этапах разработки исходные требования и спецификации являются нечётко выраженными, так как они являются результатом взаимодействия множества заинтересованных лиц и ведомств. Ни один из разработчиков не имеет полного представления о разрабатываемой системе вне области своих интересов, которые выражаются системой понятий и терминов специфичной для каждой конкретной ПрО. Таким образом, проблемы системной инженерии частично обусловлены фактом использования естественного языка и ограниченной областью компетентности разработчиков. Путь преодоления этих проблем состоит в моделировании и формализации процесса разработки системы.

На начальных стадиях формирования и проектирования теоретических и практических моделей необходим семантический анализ, например, в результате терминологическо-семантического анализа из многих формулировок и определений в различных научных и практических направлениях промышленного садоводства выделяют исходные термины и понятия. Определяют основные составляющие интенсивного садоводства: нормативная, организационная, экономическая, машиностроительная, а также бизнес-технологическая. Сформировав ключевые термины и понятия, а также основные составляющие современного интенсивного садоводства, разрабатывается алгоритм создания общей онтологической модели, необходимой для гармонизации всех аспектов промышленного садоводства [43].

Использование онтологий также имеет смысл и с точки зрения логики научных исследований, определяющей, что степень развития какой-либо научно-практической теории характеризуется состоянием понятийно-терминологического аппарата. Оперирование понятиями и терминами (семантический анализ) является необходимым условием на начальных стадиях формирования и проектирования теоретических и практических моделей. Чётко сформированная система понятий и терминов выступает своеобразным катализатором, источником постановки и осознания проблемы.

При проведении онтологического анализа обычно исходят из того, что [45]:

-

■ не существует единственного правильного способа моделирования ПрО - всегда существуют жизнеспособные альтернативы;

-

■ разработка онтологии - это обязательно итеративный процесс;

-

■ понятия в онтологии должны быть близки к объектам (физическим или логическим) и отношениям в интересующей ПрО.

Алгоритм онтологического анализа может быть представлен в виде следующих шагов [43-45]:

-

1) формирование системообразующего понятия (определяющего область и масштаб онтологии);

-

2) проведение структурного анализа (обозначение терминологического поля);

-

3) формирование кортежей исходных терминов и понятий;

-

4) формирование информационных доменов (классов) онтологической модели.

В работе [21] подчеркивается, что важна единая онтология ИТ-компаний и сельхозра-ботников, в противном случае информационные системы и датчики не могут быть совместимы друг с другом.

5 Онтологии предметной области

Согласованный набор описаний агротехнологий обеспечивается сведением используемых описаний в общий глоссарий разрабатываемых информационных интеллектуальных систем с целью решения проблемы однозначности определений типов и понятий в ПрО и их взаимосвязей. Специалистам в рассматриваемой ПрО необходимо вести работы для создания единого для всех формализованного описания основных понятий ПрО [29].

Онтология растениеводства представляет собой формализованное описание растениеводства. Определение и построение онтологии включает анализ ПрО, выделение базовых онтологических элементов (объектов, их атрибутов, отношений и процессов), проведение операций над этими онтологическими элементами [28, 29] (см. рисунок 2).

В настоящее время в мире создано большое количество онтологий и словарей по растениеводству (см., например, таблицу 1 [38]).

Рисунок 2 - Формализация агрономических знаний [29]

Таблица 1 – Онтологии и словари по растениеводству

Имя онтологии Область знаний Источник URL Plant Ontology (PO) plant structures and developmental stages com/Planteome/plant-ontology Plant Trait Ontology (TO) plant traits com/Planteome/plant-trait-ontology Plant Experimental Conditions Ontology (PECO) treatments and growth conditions used in plant science experiments com/Planteome/plant-experimental-conditions-ontology Gene Ontology (GO) molecular functions, biological processes, cellular components Phenotypic Qualities Ontology (PATO) qualities and attributes Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI) molecular entities of biological interest focusing on ‘small’ chemical compounds Evidence and Conclusion Ontology (ECO) evidence types for supporting conclusions in scientific research Planteome NCBI Taxonomy* taxonomic hierarchy

Различают онтологии растений, онтологии признаков растений, онтологии экспериментальных условий и др. Фактически в арсенале агронома уже имеются формализованные базы данных и знаний по многим сельскохозяйственным культурам. Разработаны и инструменты для работы. Так, проект Planteome предоставляет API , который позволяет получать доступ к данным и использовать их. Вызовы API можно настроить для запроса любых терминов онтологии, их определений и других атрибутов и аннотационных данных, возвращающих их в формате JSON. Проект Planteome также предоставляет стандартизованный веб-сервис, основанный на API BioLink . BioLink представляет собой биомедицинские и биологические объекты и отношения между ними. Сюда относятся гены, болезни, фенотипы и метаданные, такие как онтологии [38, 39].

Planteome является уникальным ресурсом для фундаментальных исследователей биологии растений, таких как эволюционные или молекулярные биологи и генетики, а также для селекционеров растений. Содержимое базы данных Planteome по типу биологического объекта и количеству аннотаций содержит десятки миллионов записей [38].

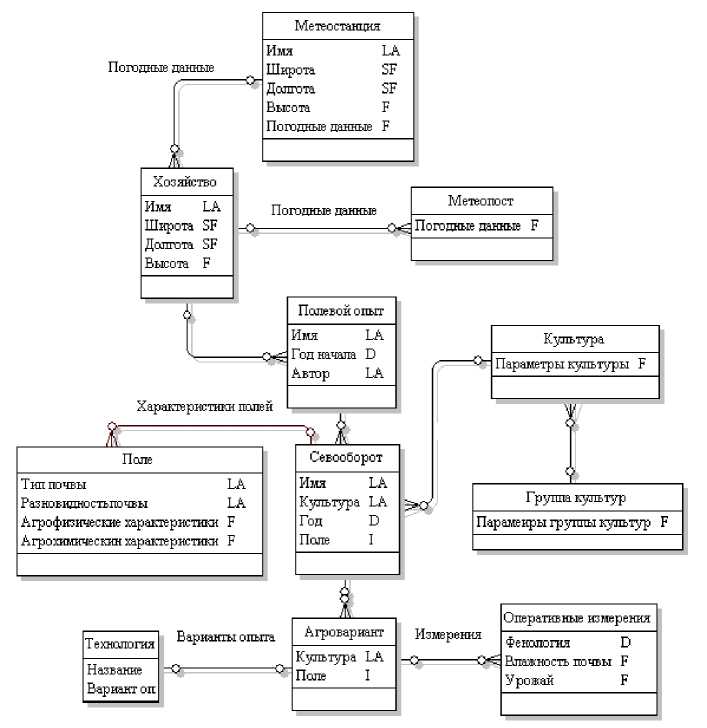

Программный комплекс системы имитационного моделирования AGROTOOL [46], разработанный в лаборатории математического моделирования агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института (АФИ) РАН содержит онтологию ПрО продукционного процесса растений. В состав AGROTOOL входят [47, 48]: динамическая модель; стационарная база данных (СБД); оперативная база данных; интерфейс пользователя. СБД является хранилищем всех данных, необходимых как для организации компьютерных экспериментов с моделью, так и для оценки её адекватности и точности работы. Упрощённая концептуальная схема БД приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Упрощенная концептуальная модель базы данных AGROTOOL [47]

Компьютерное моделирование агроэкосистем отражает влияние почвенных и погодных условий на продукционный процесс сельскохозяйственных растений. Период дискуссий по поводу методов и подходов к математическому описанию, определяющих процессов в системе «почва - растение – атмосфера», уже позади, а эпоха конкуренции идей сменилась эпохой конкуренции готовых моделей. В качестве лидеров мирового рынка моделирования продукционного процесса растений можно указать голландскую школу моделирования (семейство моделей WOFOST) и американскую школу (семейство CERES) [49, 50].

Компания «Совзонд» выпустила новую версию российской геоинформационной платформы Geoanalitika Platform v.1.1. [51]. Данная версия характеризуется рядом новых функциональных возможностей в части управления и анализа данных, подключения внешних вебсервисов, оптимизацией производительности сервера [9]. Функционально Geoanalitika Platform включает пять подсистем: управления данными, публикации веб-сервисов, визуализации, администрирования, интеграции.

Agricultural Ontology Service (AOS) стандартизирует сельскохозяйственную терминологию на нескольких языках для использования любыми системами в сельском хозяйстве. Цель AOS состоит в том, чтобы достигнуть большей совместимости между сельскохозяйственными системами и помочь партнёрам сообщества в построении онтологий [44].

В сельскохозяйственном секторе существуют много известных и авторитетных контролируемых словарей, таких как Тезаурус AGROVOC (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) / Food and Agriculture Organization of the United Nations

(FAO)), Национальный сельскохозяйственный тезаурус библиотеки в США. Однако для семантических инструментов, чтобы быть эффективными в Интернете, есть потребность переоценить традиционный подход «тезауруса» и двинуться в сторону Веб-окружающей среды, в сторону «онтологий» [44].

AGROVOC является многоязычным контролируемым словарем, касающимся всех интересующих областей ФАО, включая еду, пищу, сельское хозяйство, рыболовство, лесоводство и окружающую среду. Словарь состоит из более 32 000 понятий, 40 000 условий на 20 языках. Это совместный проект, скоординированный ФАО и отредактированный сообществом экспертов. AGROVOC сделан доступным как схема понятия RDF/SKOS-XL и издан как связанный набор данных, выровненный с 13 другими словарями. Simple Knowledge Organization System (SKOS) - рекомендация W3C, разработанная для представления тезаурусов, систем классификации, таксономий, систем предметного указателя или любого другого типа структурированного контролируемого словаря.

Concept Server (CS) AOS - первый шаг к «обслуживанию онтологии». CS – это инструмент для структурирования и стандартизации сельскохозяйственной терминологии, которая будет использоваться в информационных системах сельскохозяйственной области. CS является базовой онтологией в области сельского хозяйства, которая может быть отправной точки для проблемно-ориентированных онтологий. Проект реализуется как система онлайн, к которой можно получить доступ для моделирования, обслуживания и управления сельскохозяйственной терминологией.

Основой CS служит многоязычный тезаурус AGROVOC.

AOS стремится:

-

■ увеличить эффективность и последовательность, с которой многоязычные сельскохозяйственные ресурсы описаны и связаны вместе;

-

■ увеличить функциональность и уместность в доступе к этим ресурсам;

-

■ служить основой для разделения общих описаний, определений и отношений в пределах сельскохозяйственного сообщества.

6 Онтологии задач

Согласно [49] типы онтологии можно классифицировать различными способами, используя такие критерии, как степень абстракции и области применения:

-

■ верхняя онтология : понятия, поддерживающие развитие онтологии, метаонтологии;

-

■ онтология области : понятия, относящиеся к интересующей области, например, информационным технологиям или компьютерным языкам, или особым отраслям науки;

-

■ интерфейсная онтология : понятия, относящиеся к соединению двух дисциплин;

-

■ онтология процесса : входы, продукция, ограничения, упорядочивание информации, вовлеченной в бизнес-процессы или процессы разработки.

Почему важно условно разделить онтологии ПрО от онтологии решаемых в этой ПрО задач? Ответ на это вопрос лежит не только в содержательной части этих онтологий, которые отличаются или могут отличаться, но и в исполнительных процедурах, в алгоритмах и программах, которые впоследствии реализуют автоматизацию решения этих задач. Традиционно конструкторы или редакторы онтологий с той или иной степенью успешности фиксируют (описывают и формализуют) «статические» данные и знания ПрО. Исполнительные же системы или планировщики используют построенные онтологии ПрО, но алгоритмически и программно, являясь уже в большей степени системами поддержки принятия решения, описывают «динамические» процессы, происходящие в ПрО, и поэтому в ряде случаев удобнее их формализовывать отдельно в виде программных модулей или подсистем.

В нашем случае основным моделируемым процессом (задачей) является задача распределения (планирования) ресурсов в точном земледелии на основе онтологий ПрО, включающей тезаурус ПрО, онтологии агрокультур, средств борьбы с вредителями, технических сельхозсредств, средств информационной поддержки сельхозпроизводителя (технические средства ДЗЗ: спутники, БПЛА…; программное обеспечение), онтологии сельхозпредприятия (конкретные технические, кадровые, материальные и финансовые ресурсы), а также формализованное описание знаний о процессе в системе «почва-растение-атмосфера».

Так модель AGROTOOL описывает динамику развития гипотетического горизонтальнооднородного посева, предусматривая стратификацию по единственной вертикальной координате. В модели заложено математическое описание следующих взаимосвязанных процессов, протекающих в системе «почва-растение-атмосфера» [15]: турбулентность и энерго-массообмен в приземном слое атмосферы; радиационный и тепловой баланс почвы и посева;, формирование и таяние снежного покрова; перехват коротковолновой радиации и фотосинтез посева; фенологическое развитие растений; испарение влаги с поверхности почвы и транспирация слоем растительности; динамика почвенного влагозапаса; термический режим почвы, распределение первичных ассимилятов и органогенез; динамика микробной популяции и азотсодержащих соединений в почве; двухпоточная динамика взаимодействия углерода и азота в растении с учетом пулов структурных и запасных веществ; рост растений и формирование урожая.

В модели учитываются следующие виды агротехнологических мероприятий: сев, поливы, внесение азотных удобрений в почву, азотные подкормки «по листу», укосы, уборка урожая.

В качестве входной метеорологической информации модель использует следующие характеристики: минимальная и максимальная за сутки температура воздуха, минимальная (или средняя) за сутки относительная влажность воздуха, количество выпавших за сутки осадков, среднесуточная скорость ветра, коэффициент ослабления солнечной радиации.

Примером решаемой задачи может являться сетевое взаимодействие группировок аэрокосмических систем ДЗЗ для решения задач точного земледелия на основе онтологий ПрО.

7 Выбор инструмента построения онтологий

При явном интересе к онтологическому инжинирингу на сегодня не существует универсальных систем проектирования онтологий. Разработка онтологии растениеводства может стать существенным шагом вперед в формализации знаний в этой области [29].

Редакторами или конструкторами онтологий называют инструментальные программные средства, созданные специально для проектирования, редактирования и анализа онтологий. Основная функция любого редактора онтологий состоит в поддержке процесса формализации знаний и представлении онтологии как спецификации. Количество общедоступных редакторов онтологий превысило 100. Но количество пока не перешло в качество [52, 53].

Функциональность редактора рассматривается как множество сценариев его использования. Базовый набор функций обеспечивает:

-

■ работу с одним или более проектами; импорт из внешнего формата; редактирование метаданных проекта;

-

■ редактирование онтологии (создание, редактирование, удаление понятий, отношений, аксиом и прочих структурных элементов онтологии, редактирование таксономии).

К дополнительным возможностям редакторов относят поддержку языка запросов, анализ целостности, использование механизма логического вывода, поддержку многопользовательского режима, поддержку удалённого доступа через Интернет.

Инструментальные средства необходимы для ввода и редактирования онтологической информации, выполняя типичные операции над онтологиями:

-

■ выравнивание (alignment) онтологий — установка различного вида соответствий между двумя онтологиями для того, чтобы они могли использовать информацию друг друга;

-

■ отображение (mapping) одной онтологии на другую — нахождение семантических связей между подобными элементами разных онтологий;

-

■ объединение (merging) онтологий — операция, которая по двум онтологиям генерирует третью, объединяющую информацию из первых двух.

Разрабатываемое в НПК «Разумные решения» (Самара) специализированное программное обеспечение «Редактор онтологий» предназначено для создания и хранения базы знаний агропроизводства и базы знаний технологических процессов получения результатов ДЗЗ с КА и БПЛА, а также характеристик типового оборудования КА и БПЛА. БЗ агропроизводства и технологических процессов получения и обработки данных ДЗЗ с КА и БПЛА должны быть представлены в форматах JSON или OWL. «Редактор онтологий» должен:

-

■ обеспечивать взаимодействие с пользователем через web-сервис, регистрацию пользователей, аутентификацию пользователей;

-

■ предоставлять визуальные компоненты для редактирования описания классов, отношений и атрибутов, а также доступ к классам и отношениям баз знаний;

-

■ осуществлять представления БЗ в виде сетевого графа;

-

■ вести учёт нескольких БЗ;

-

■ поддерживать язык запросов SPARQL.

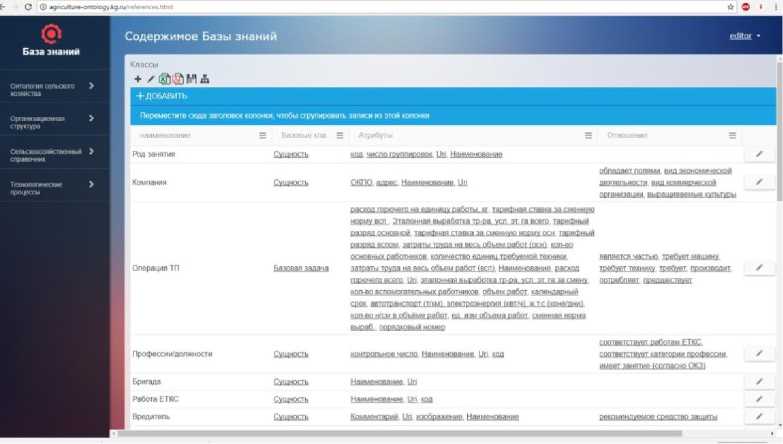

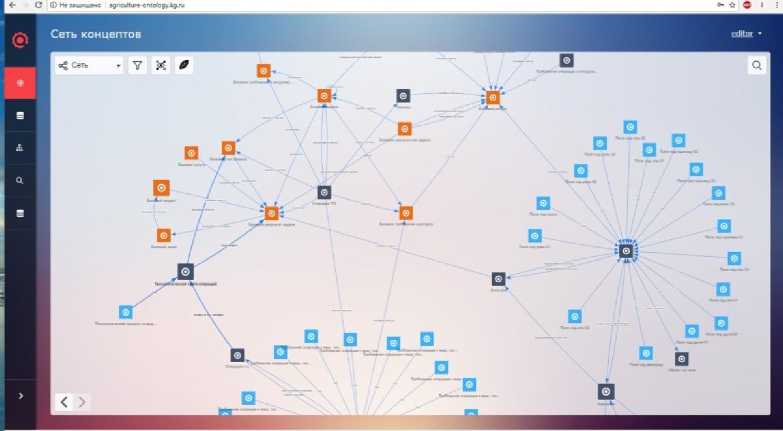

На рисунке 4 представлен ряд экранов разрабатываемого «Редактора онтологий». На рисунке 4А показана сеть базовых концептов, на рисунке 4Б - содержимое базы знаний, а на рисунке 4В - фрагмент семантической сети онтологии.

8 Мультиагентные технологии для решения задач целевого планирования группировок аэрокосмических систем ДЗЗ

Методы решения задач календарного планирования относятся к методам дискретной оптимизации и базируются на теории расписаний. Методы дискретной оптимизации можно разбить на 2 группы: точные методы (метод Джонсона, метод ветвей и границ, градиентные методы и т.д.) и приближенные эвристические методы (методы с использованием различных функций или правил предпочтений, статистические методы, например, метод Монте-Карло).

Задача календарного планирования является задачей с «размытым» экстремумом и обычно решается приближёнными методами, чаще всего с использованием различных правил предпочтения.

Применение комбинаторного метода и метода динамического программирования приводит к экспоненциальному росту длительности вычислений. Для использования имитационного моделирования необходим большой объём статистических данных, доступ к которым обычно затруднен. Таким образом, наиболее перспективными можно считать эвристические методы. Применение мультиагентных технологий показало их практическую эффективность в задачах, требующих оперативных решений (и действий) в сложных системах с распределёнными параметрами [54].

Мультиагентные технологии принципиально отличаются тем, что они опираются на объективно существующую реальность бытия, на онтологию, в основе которой не упрощение модели бытия, не искусственно моделируемая иерархичность, а присущая бытию распределённость центров принятия решения.

Б)

В)

Рисунок 4 – Основные рабочие экраны разрабатываемого «Редактора онтологий»

Мультиагентные технологии опираются на моделирование существующих в этих центрах (а далее просто агентах) и присущих им потребностей и возможностей , которые реализуются ими с разной степенью успешности. Динамика жизненных процессов, неопределённость многих факторов, влияющих на принятие решений, существенно усложняет механизм поиска согласованных решений. Разрабатываемые базы знаний ПрО, моделирование условий и правил предпочтений, присущих агентам, позволяют в разумные сроки находить рациональные решения, налету учитывать изменения реальной обстановки, моделируя реальную жизненную ситуацию.

Всё вышесказанное позволяет остановить свой выбор на мультиагентных технологиях для решения задач целевого планирования группировок аэрокосмических систем ДЗЗ. Эти технологии хорошо интегрируются с выбранным способом представления знаний об агропроизводстве и технологических процессов получения результатов ДЗЗ с КА и БПЛА в форме онтологий.

Заключение

Представленный в статье краткий обзор работ по точному земледелию и информационной его поддержке для сельхозпроизводителя далеко не исчерпывает все направления, которые бурно развиваются в последние годы (см. например, [55, 56]). Однако для авторов очевидно, что в основе представления знаний в информационных системах и системах принятия решений лежат онтологии [57], которые способны интегрировать разнородные знания на основе единых понятий, применяемых аграриями. Применение мультиагентных технологий, использующих онтологии, позволяет планировать и оперативно распределять ресурсы в реальном времени с учётом динамики событий и меняющихся на практике ситуаций.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации – контракт №14.578.21.0230, уникальный идентификатор проекта RFMEFI57817X0230.

Список литературы Онтология проектирования точного земледелия: состояние вопроса, пути решения

- Перспективные информационные технологии дистанционного зондирования Земли: моногр./под ред. В.А. Сойфера. -Самара: Новая техника, 2015. -237 с.

- Антонов, С.А. Опыт использования космических технологий для нужд сельского хозяйства Ставропольского края/С.А. Антонов//Про космос и вселенную, и нашу жизнь. Научные статьи. 28.09.2017. -http://sovzondconference.ru/opyt-ispolzovanija-kosmicheskih-tehnologij-dlja/.

- Седельников, В.П. Использование орбитальных группировок КА ДЗЗ в интересах картографирования территории России/В.П. Седельников, Е.Л. Лукашевич//Про космос и вселенную, и нашу жизнь. Научные статьи. · 21.07.2017. -http://sovzondconference.ru/ispolzovanie-orbitalnyh-gruppirovok-ka-dzz-v/.

- Личман, Г.И. Использование космического мониторинга и дистанционного зондирования в системе точного земледелия/Г.И. Личман, Н.М. Марченко//Про космос и вселенную, и нашу жизнь. Научные статьи. 27.06.2016 -http://sovzondconference.ru/ispolzovanie-kosmicheskogo-monitoringa-i/.

- Брыксин, В.М. Системы поддержки принятия решений в земледелии: применение данных ДЗЗ, ГИС-технологий и моделирования в точном земледелии/В.М. Брыксин, Л.А. Хворова//Сб. трудов всероссийской конф. по математике "МАК-2015", Барнаул, 1-5 июля 2015: гл. ред. Н.М. Оскорбин. -Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2015. -С. 176-181. -http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/1880/176-181.pdf?sequence=1.